2. 中国科学院科技战略咨询研究院 北京 100190;

3. 中华人民共和国自然资源部 战略研究重点实验室 北京 100812

2. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

3. Key Laboratory of Strategy Research, Ministry of Natural Resources of the People's Republic of China, Beijing 100812, China

LIN Hui Associate Professor at the Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences (CASISD).She received Ph.D.from the Chinese University of Hong Kong.She is a visiting expert of Key Laboratory of Strategy Research, Ministry of Natural Resources and member of Professional Committee of Planning of Chinese Society on Economics of Geology&Mineral Resources.She was awarded Hundred Talent Project from Ministry of Environmental Protection.Her major research fields cover environmental protection and resource policy.E-mail:linhui@casipm.ac.cn

完善自然资源资产管理体制是我国生态文明体制改革的重要组成内容。长期以来,全民所有自然资源资产管理体制条块分割,造成资产所有者的地位被虚置、弱化,资产收益不断流向个别群体,国家利益受损严重。为解决自然资源所有者不到位、权益不落实等突出问题,党中央决定组建自然资源部,由其统一行使两项基本职责,即统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责,这一举措标志着自然资源管理体制改革进入了新时代。完善全民所有自然资源资产管理体制是一项全新的改革,在一些关键环节和重点领域能否顺利破题,在很大程度上影响着生态文明体制改革能否顺利推进。

1 研究进展 1.1 国外研究进展 1.1.1 发达国家自然资源资产管理理论源远流长自然资源资产管理思想可以追溯到17世纪70年代。1662年,Petty[1]出版著名的《赋税论》,提出“劳动为财富之父,土地为财富之母”的经济思想,这是资源价值论的最早萌芽。随后,亚当·斯密等学者从自由市场的稀缺层面研究了经济与自然资源的关系,开始研究自然资源的资产化管理问题。1924年,美国经济学家伊利和莫尔豪斯[2]专门研究了自然资源资产,这被认为是自然资源资产管理思想的源泉。20世纪60年代,学术界提出了自然资本的概念,标志着自然资源资产化研究进入了新阶段。20世纪80年代以来,自然资源资产管理的理论研究趋于成熟。1981年,美国阿兰·兰德尔[3]利用经济学理论和定量分析的研究方法揭示了资源环境政策,自然资源资产的价值研究趋于深入。

国际上对自然资源资产核算的探索开始于20世纪70年代。1971年,美国麻省理工学院研究了经济增长与资源环境压力之间的关系,其被誉为布伦特兰报告的思想源泉。20世纪80年代,挪威等高收入国家从建立资源核算账户角度出发,对资源与环境进行核算。1989年,联合国统计署为建立绿色国内生产总值(GDP)核算总量、自然资源账户和污染账户提供了一个共同的框架。1993年,日本对环境经济综合核算进行了系统的构造性研究,核算了1985—1990年本国的绿色GDP。1997年,Costanzad等[4]发表了《全球生态系统服务价值与自然资本》,对生态系统服务进行了核算。面对自然资源的稀缺性,自然资源资产的管理体制与相关制度安排也成为学术界讨论的焦点。

1.1.2 发达国家形成了较为完善的自然资源资产管理制度产权制度是发达国家管理自然资源资产的重要工具。发达国家通过立法规定资源的占用、使用、收益和处分权利,并建立了完善的自然资源资产产权制度。1968年,Hardin[5]提出的“公共地悲剧”,是产权制度的理论基础。一系列的环境危机促使发达国家生态保护意识不断增强,这些国家通过两种方式实现对自然资源资产进行管制:①为公共目的保留一部分自然资源资产为政府所有;②对自然资源资产的利用方式实行一定的行政限制和管制,在私人财产权上形成一定的公共权利[6]。此外,发达国家自然资源资产管理的调查评价、开发许可和收益分配等制度体系逐步完善,其核心是明晰产权,确定资产配置区位和开发区位,维护所有者的权益。

1.1.3 发达国家形成了较为完善的自然资源资产管理体制(1)发达国家普遍形成了相对集中的自然资源资产管理模式。美国、加拿大、俄罗斯、德国、英国和法国等,不论是资源大国,还是经济大国,其对土地、矿产、海洋、森林和水资源等主要自然资源资产的管理都采取了相对集中、相对综合的模式[7]。总体来看,这种集中统一的管理模式有利于自然资源管理机构的内部协调,是当今世界自然资源管理体制的基本发展态势。

(2)自然资源资产管理与资源监管合为一体。二战以来,美国等发达国家根据社会经济发展需要不断调整自然资源管理机构,优化管理职责,在分类分级管理的基础上呈现出集中统一的发展趋势。美国、加拿大和澳大利亚等发达国家的自然资源资产管理不是分离于资源管理部门之外,而是由自然资源管理部门行使自然资源资产管理和资源监管两项职能[8]。例如,美国内政部既负责土地、矿产和森林等自然资源开发利用和保护,肩负国家公园、遗产资源等方面的管理职能,又负责自然资源资产的征收、出租和出售等管理,还负责自然资源资产评估等方面的职责。

(3)由专门的机构负责资产收益管理。国际上自然资源资产收益管理机构可分为3种类型,即资源部门、财政部门或信托机构。由资源部门负责资产收益管理的有美国等国家,由财政部门负责的有澳大利亚等国家,由信托机构负责的有英国等国家。以美国为例,美国内政部为征收矿产和原油开采的权利金,单独设立自然资源收益办公室。收支模式有“收支两条线”和“收支一体”两种类型。在“收支两条线”模式中,一般是由资源管理部门负责“收”,财政管理部门负责“支”,“收”与“支”分开,增加了资产收益管理的透明度,这也是国际上较为通行的做法。“收支一体”模式,是指自然资源管理部门负责资产收益和公共支出[9]。这种资产收支模式虽然管理效率高,但在一定程度上会带来资产收益管理不透明和腐败等问题。

(4)以公共利益为前提实现了资产管理与生态保护同步发展。即使在私有制国家,也不存在绝对意义上的自然资源所有权,自然资源资产的使用和处置要受到生态保护等公共利益方面的限制。例如,英国林业委员会作为英国森林和林地的保护机构,不论国有林还是私有林的采伐,都要经过该机构的审批和许可,确保森林生态系统的健康发展[9]。

总之,从国外研究进展来看,不管发达国家采用何种形式的管理体制,总的目标是明确自然资源资产产权,实现国家对自然资源资产的控制,减少开发利用过程中的负面影响,实现市场化配置,提高资源利用效率,保障公平竞争和实现利益的合理分配。

1.2 国内研究进展 1.2.1 我国对自然资源资产的研究起步较晚国内理论界对自然资源资产的研究主要集中在资产价值和资产配置两个方面。1984年,牛若峰①研究了资源经济问题,丰富和发展了我国自然资源资产管理的基本理论。20世纪90年代以来,学术界注重研究自然资源资产优化配置问题,主要聚焦在产权制度设计和市场配置等方面。中共十八届三中全会以来,学术界积极响应中央生态文明建设的现实需要,在编制自然资源资产负债表、完善自然资源有偿使用等方面深入开展探索性研究[10, 11],对健全全民所有自然资源资产管理制度和体制具有理论指导意义。20世纪80年代,国内学者沿用国外的理论与方法,开始研究资源环境核算问题[12, 13],提出了自然资源资产的价值计量模型[14]。总体来看,国内学者多是从现实应用的角度出发,翻译了国外一些权威性的著作以研究自然资源资产价值计量问题,对资源性资产的价格构成、中国资源定价体系的主要缺陷进行了分析,并提出了进一步完善的建议,对自然资源资产管理具有继承发展意义。

① 牛若峰.资源经济学和农业自然利用的经济生态问题.国家计划委员会农业区划局印, 1984

1.2.2 着眼现实问题,研究自然资源资产管理制度产权制度带有全局性,是全民所有自然资源资产的基础性制度,国内研究呈现3个突出特点。①聚焦全民所有自然资源资产的收益征缴与分配。李胜兰等[15-17]认为,我国全民所有自然资源资产收益流失严重,产权未能对资源开发的外部性进行有效矫正,这是资源开发中资源属地承担环境风险的主要原因;刁其怀等[18-20]认为,初始产权设置不完善是资源属地居民得不到合理补偿的根本原因。②国家作为全民所有者的收益未能得到充分落实。③重视土地资产的“三权分置”。孙宪忠等[21-23]认为,将土地的使用权分离成承包权、经营权是“三权分置”改革的必要环节和可行路径,有利于盘活土地资产。此外,对于国外自然资源资产管理制度的经验研究,陈丽萍等[24]在水资源统一调查评价、登记和资产核算等综合性的制度基础之上,构建了多元化的自然资源资产经营管理模式,对我国自然资源资产管理制度具有一定的借鉴意义。

1.2.3 借鉴国外经验,研究我国自然资源资产管理体制在研究国外自然资源资产管理体制领域,国内学者主要聚焦于发达国家的基本做法和发展态势[25]:①以单门类资源为切入点,研究土地、矿产、水、林、草等自然资源资产的基本架构。②在研究欧美国家自然资源资产管理体制概况的基础上,总结了这些国家的发展态势。这些研究对健全我国自然资源资产管理体制具有一定的启发意义。中央编办二司[26]提出,整合分散的全民所有自然资源资产所有者职责,明确授权一个部门代表国家对各类自然资源资产统一行使所有权。马永欢等[27]提出了分级行使全民所有自然资源资产的改革思路。随着中央生态文明体制改革的深化,学术界[9, 27, 28]提出了大部制改革的设想,设计了我国自然资源部的组建思路,对构建统一的自然资源资产管理体制具有较大的指导意义。

1.3 立足前期研究,亟待破解关键问题综上所述,国内外学者从自然资源管理的基本理论、管理制度和体制等方面进行了深入研究,提出了可资借鉴的经验,为深化我国的自然资源资产管理体制研究奠定了基础。但是,在目前由自然资源部统一行使两项基本职责的体制下,有以下3个方面的关键问题亟待破题:①全民所有自然资源资产所有者的基本职责有哪些,与自然资源监管者的职责如何协调;②自然资源资产产权体系如何完善,全民所有自然资源资产分级行使所有权的资源清单如何编制;③中央与地方的责权利如何对等,统一的全民所有自然资源资产信息化管理系统如何构建。这些问题能否得到有效解决,在很大程度上决定了全民所有自然资源资产管理体制改革的成败。

2 突出问题 2.1 自然资源资产的产权内容不够完善,产权制度有待健全全民所有自然资源资产产权主客体与权利内容不够明确[11],造成所有者被虚置弱化。我国《宪法》明确规定自然资源属于国家所有(法律规定属于集体所有的除外),国家作为全民所有自然资源资产产权主体,应当享有占有、使用、收益和处分的权利。但在实际操作过程中事实上存在代理制,国家的所有权是通过各级地方人民政府的自然资源主管部门来实现。另外,我国现行法律未对不同层级的政府如何行使全民所有自然资源资产所有权做出明确规定,造成国家的产权主体地位不明确,国家的所有权被虚置弱化。

全民所有自然资源资产产权主体不健全,导致权益保护不严格。目前,全民所有自然资源资产主要由地方人民政府代理行使所有权,国家所有权的大部分收益归地方所有,如水资源使用费除北京等南水北调受水区外,90%归地方支配[29],国家作为全民所有者的地位没有得到充分体现。全民所有自然资源资产产权内容不完整,对土地使用权到期如何续期等问题,没有得到根本解决,影响到自然资源资产保护。全民所有自然资源资产产权权利保护不充分,对于不顾资源环境承载力、违背自然规律、盲目决策造成的生态破坏问题,缺少最严厉的责任追究机制和赔偿机制。

2.2 中央与地方的事权财权不够对等,责权利关系有待优化地方的财权与事权不对等,直接影响了全民所有自然资源资产保护。1994年以来,中央与地方财政收入与支出责任不匹配的现象较为突出[30]。

(1)在全国一般公共预算总收入中,中央的占比呈增加趋势,而地方占比呈减少趋势。 2017年,中央与地方的一般公共预算收入分别为81 119亿元和91 448亿元,占全国一般公共预算总收入的比重分别为47%和53%,与1997年相比,中央的占比增加了25个百分点,而地方的占比则减少了25个百分点。从2017年我国财政支出来看,中央的占比为14.7%,与1997年相比,财政支出责任降低了12个百分点;而地方的占比为85.3%,与1997年相比,财政支出责任提高了12个百分点。这表明,地方财政收入与事权支出不匹配的问题越来越严重,势必影响到全民所有自然资源资产的保护。

(2)中央与地方之间的事权边界模糊。对于自然资源调查、规划和自然保护区、天然林保护等事权,地方政府承担的财政支出比重过大,为获取自然资源资产的经济价值,生态保护让路于资源开发的现象时有发生。对于自然资源资产的行政许可,中央审批权限大,甚至存在以审批代替监管的现象,在一定程度影响了地方的积极性。资产收益分配不合理,很多地区的全民所有自然资源资产管理仍然沿袭传统的“谁开发、谁所有、谁受益”原则,导致了无偿、低价、过度、无序开发的乱象,资产收益在中央与地方、企业与资产所在地之间的分配不合理,收益分配机制亟待完善。

2.3 自然资源资产管理标准缺少衔接,统一的资产管理技术体系尚未形成(1)我国自然资源资产管理的信息化系统相对独立。自然资源部组建之前,土地、矿产、水、林、草等自然资源资产的管理分散在国土、水利、林业和农业等部门,虽然建立了土地市场动态监测与监管系统、水权交易平台等信息化的资产管理载体,但各系统建设具有相对独立性,系统之间缺少关联性,数据之间缺少共享,资产“家底”不清。适应自然资源资产统一管理的现实需要,整合土地、矿产、水资源、林草、滩涂、海域和海岛等资产管理系统,形成以自然资源资产云为基础、以大数据为手段的技术管理体系改革尚未取得实质性进展。

(2)我国自然资源资产的分类标准不统一,自然资源资产的边界不够清晰,林草重叠的现象比较突出。例如,陕西省延安市林业部门提供的林地面积比国土部门提供的数据多39%,内蒙古自治区草地和林地重叠面积高达3.6亿亩。由于认定标准不统一,加之部门利益驱使,分头确权发证,出现“一地两证”的现象,造成农牧民同时领取草原奖补和公益林补助,也给土地的确权登记带来了困扰。

(3)我国自然资源资产规划与用途管制缺少衔接,甚至发生冲突。目前,我国400多个国家级自然保护区内探矿权、采矿权的设置数量超过5 000个,平均每个国家级自然保护区内设置的矿业权数量超过10个。某些自然保护区长期大规模违法违规探矿、采矿,搞水电建设,有的甚至搞地产开发,造成保护区内植被破坏、水土流失、水源污染和地表塌陷等严重的生态环境问题。

3 总体架构2018年,国务院机构改革关于自然资源管理“两统一”职责的论述,为新时代全民所有自然资源资产管理指明了方向。按照中央生态文明建设的总体部署,今后应着力健全自然资源资产产权制度和用途管制制度,科学划分中央与地方的责权利边界,统筹山水林田湖草系统治理,实现国土空间的集约高效利用,保障经济高质量发展。

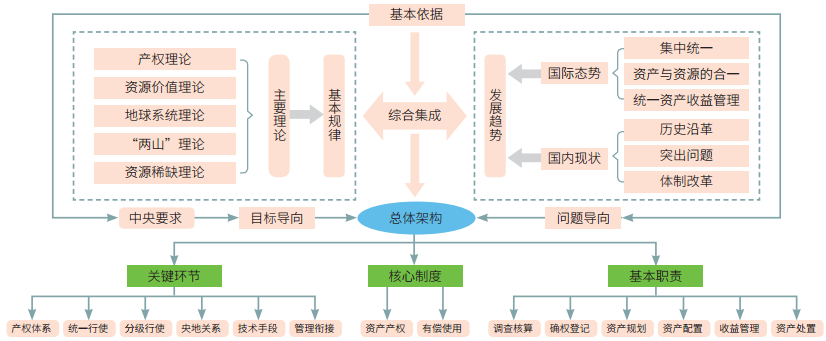

3.1 基本思路集中统一行使全民所有自然资源资产所有者职责是我国自然资源管理体制发展的新阶段。笔者认为,应从5个方面构建全民所有自然资源资产管理体制改革的基本思路(图 1)。

|

| 图 1 完善全民所有自然资源资产管理体制的基本思路 |

(1)以十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和十三届全国人大一次会议表决通过的《国务院机构改革方案》为依据,积极顺应自然资源部统一行使两项基本职责的要求,通过完善资产管理体制的方式,着力解决自然资源资产所有者不到位、保护不严格的问题。

(2)以跟踪美国、加拿大、澳大利亚和俄罗斯等资源大国自然资源资产管理新动向为借鉴,梳理完善自然资源资产管理体制的演变态势,总结基本特点,凝练可供我国借鉴的典型经验。

(3)在总结我国自然资源资产管理体制历史沿革的基础之上,深度剖析存在的突出问题,构建系统完整、运行高效的自然资源资产管理体制。

(4)加快落实中办、国办关于印发《自然资源部职能配置、内设机构和人员编制规定》的有关要求,强化全民所有自然资源资产管理职责的整合力度,确保按期到位,细化全民所有自然资源资产所有者的基本职责,制定职责清单。

(5)深化自然资源资产管理的有关理论研究,夯实理论基础,构建以产权理论为基础的自然资源资产产权体系。

3.2 基本职责国家作为全民所有自然资源资产的所有者,应当履行以下6个方面的基本职责。

(1)负责全民所有自然资源资产的调查、评估与核算。国家作为所有者,应制定全民所有自然资源资产的调查和核算标准;开展全民所有自然资源资产调查和统计核算,建立资产账户;组织编制自然资源资产负债表,掌握各类自然资源资产的数量、质量、价值、分布和变动情况,实时动态掌控全民所有自然资源资产的“家底” [31]。

(2)负责全民所有自然资源资产的统一确权登记。负责制定全民所有自然资源资产登记标准、登记制度和登记办法;对全民所有的自然资源资产,建立统一的登记平台,实现登记信息标准的统一、数据标准的统一和数据共享;开展全民所有自然资源资产的登记与发证工作,明确占有、使用的权利关系。

(3)负责全民所有自然资源资产规划。国家作为所有者,应以用途管制制度为依据,编制全民所有自然资源资产开发利用和保护规划;推进各类自然保护地的清理规范和整合,统一履行国家公园等各类自然保护地的管理;按照不同资源种类和在生态、经济、国防等方面的重要程度,编制全民所有自然资源资产分级行使所有权的资源清单,明确分级行使所有权的数量和空间分布范围。

(4)负责全民所有自然资源资产配置。国家作为所有者,应建立统一规范的自然资源资产市场体系,建立有偿使用制度;依法行政许可,组织实施全民所有自然资源资产出让、转让和租赁管理;依据国家发展规划、战略和宏观经济调控政策,负责全民所有自然资源资产的市场配置。

(5)负责全民所有自然资源资产的收益管理。国家作为所有者,应完善全民所有自然资源资产收益征缴机制和激励机制,确保足额征缴;组织实施全民所有自然资源资产出让、出租等收益征收;按照“收支两条线”的管理思路,合理划分中央与地方的收益分配比例,优化资金使用结构,优先保障全民所有自然资源资产的调查、规划和管护等,推动实现资产收益的全民共享;在实施中央对地方生态补偿制度的基础上,建立地区之间的生态补偿制度。

(6)负责全民所有自然资源资产处置。国家作为所有者,应制定全民所有自然资源资产处置办法,建立以有偿使用为核心的资产处置制度,维护全民所有者的权益。

4 主要建议(1)以健全产权制度为切入点,着力明晰自然资源资产的权属关系。系统完备的产权体系是健全全民所有自然资源资产管理的重要切入点。针对全民所有自然资源资产所有权人不到位、权益不落实等问题,遵循资源公有、物权法定的总体要求,加快相关法律的修编,明确不同层级政府行使所有权的权利边界和职责清单,明确自然资源资产“归谁有”“归谁管”和“归谁用”,构建归属清晰、权责明确、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度[32]。积极开展全民所有自然资源资产登记,划清不同类型的所有者、不同类别资源的边界。积极推进全民所有自然资源资产的扩权赋能,创新产权实现形式,着力解决流转不顺畅的问题。按照全民所有自然资源资产有偿使用制度的要求,实现所有权与使用权相分离,将使用权有偿让渡于使用者,从而实现国家作为所有者的资产收益。

(2)以市场化为手段,实现资源配置的公平高效。健全统一规范的全民所有自然资源资产市场体系,实现交易的公平规范和有序。发挥市场在资源配置中的决定性作用,使价格灵活地反映资源的供求关系和稀缺程度。扩大全民所有自然资源资产有偿使用范围,除国防、军事和民生工程外,一律不得行政划拨。

(3)以后果严惩为导向,切实维护所有者的权益。健全全民所有自然资源资产损害赔偿和责任追究机制,对因市场主体开发不当造成的损害,应以市场评估价值为依据进行严格赔偿;对因决策失误造成的生态环境损害或资产流失,应当终身追究地方党委和政府主要领导的责任。

4.2 以统一行使所有权为依据,加快编制分级行使所有权的资源清单统一行使全民所有自然资源资产所有者职责是分级行使所有权的基础,分级行使所有权有利于调动中央与地方两个层面的积极性,从而促进统一行使所有者职责体制的落地。对此,应从以下两个方面构建分级行使所有权的资源清单。

(1)落实分级行使所有权的体制,应科学把握中央与地方的关系。对于全民所有自然资源资产,应由国家统一行使所有者职权。但自然资源资产的开发利用和保护,对地方经济社会发展和生态安全具有重要影响;同时,考虑到我国地域幅员辽阔,各地资源条件差异较大,由地方政府代理行使所有权既有利于解决管理信息不对称等方面的问题,也有利于提高管理效能[26]。因此,对全民所有自然资源资产应充分调动中央与地方两个方面的积极性,加快编制分级行使所有权的资源清单和分布范围,实行集中统一与分级行使相结合的管理体制。

(2)编制分级行使所有权的资源清单,应坚持国家安全和国家权益至上的基本“底线”。事关国家经济安全、国防安全和生态安全的自然资源资产所有权由中央政府直接行使,主要包括战略性矿产、新疆生产建设兵团的土地、国有重点林区、生态功能重要的湿地草地、大江大河大湖和跨境河流、珍稀野生动植物种以及跨行政区的国家公园。同时,中央行使所有权的资产增值收益要上交国库并由公共财政统一支配,从而实现全民所有自然资源资产收益的全民共享。顺应“放管服”改革需要,对砂石、黏土等自然资源资产的审批权限,可由地方政府代理行使。对这部分自然资源资产,中央政府在赋予财权、事权和人权的同时,应健全监督机制,确保全民所有的权益不流失。

4.3 以实现责权利对等为目标,合理划分中央与地方的事权边界合理划分中央与地方的事权边界,依事权责任匹配相应的财政支出,做到权责明确,是调动地方保护全民所有自然资源资产积极性的重要举措。通过责权利的统一,形成科学合理、权责清晰、管理高效的全民所有自然资源资产责权利体系。

(1)依据事权匹配相应的财权。对于自然资源资产的调查、评价、规划、保护和修复等事权、财权,该由中央政府承担的事权责任要上收,并承担相应的财政支出。国家级自然保护区、跨行政区的国家公园、大江大河、全国性战略性自然资源资产的使用和保护等基本公共服务上划为中央的财政事权。该由地方政府承担的相应事权要逐级下放,并依据地方经济社会发展水平和自然资源资产受益影响程度分配应有的财政支出责任。该由中央与地方共同承担的事权,应依据自然资源资产的影响程度和受益范围,区分中央与地方的事权责任,并承担相应的财政支出比重。

(2)强化资产收益征缴和分配的统一管理。加强全民所有自然资源资产收益征收,确保全额征缴,坚决杜绝“坐收坐支”等收益不入国库的现象,保障全民所有权益不流失。优化全民所有自然资源资产收益分配结构,重点向自然资源资产保护、规划和调查等基础性工作倾斜,确保地方政府有足够的财力用于自然资源资产管护。

4.4 以信息技术为手段,搭建自然资源资产统一管理平台(1)搭建统一的全民所有自然资源资产管理信息平台。以统一的不动产登记平台为基础,搭建涵盖全民所有自然资产调查、评估、核算、登记、配置、收益、处置和监管等内容的自然资源资产管理信息平台。以自然资源资产登记为基础,统一资产调查与核算标准,充分利用云计算、大数据等现代信息技术手段,加快资产数据的集中统一汇交和核算,编制自然资源资产负债表,实时掌控资产“家底”。完善全民所有自然资源资产登记内容,建设涵盖资产数量与质量、实物与价值、权益与义务等内容的登记清单。

(2)建设统一规范的全民所有自然资源资产管理系统。规范全民所有资产出让行为,集中土地市场交易系统、矿业权交易市场系统、林权交易系统和水权交易平台等分散的自然资源资产交易系统,建设规范统一的全民所有自然资源资产管理系统。加强全民所有自然资源资产收益征缴与分配系统建设,在“收支两条线”的管理体制下,确保资产收益全额征收,资产分配公平合理。建设全民所有自然资源资产处置系统,全面监测资产处置流向,维护国家权益。强化全民所有自然资源资产监管系统建设,搭建从“源头”到“末端”、从“入口”到“出口”的资产监管系统,助推全流程严管体制的落实。

4.5 以“两统一”为基础,强化资产管理与资源监管的衔接中央赋予新组建的自然资源部两项基本职责,一个机构统一行使两项基本职责的关键在于妥善处理好自然资源资产管理与自然资源监管的关系。

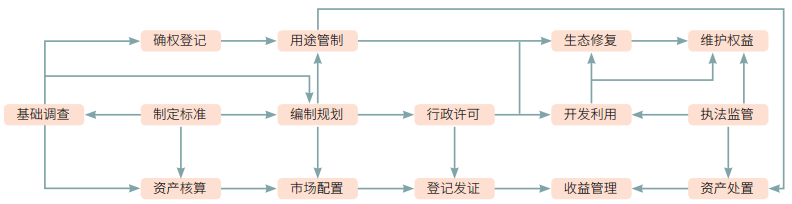

(1)统一全民所有自然资源资产管理。自然资源资产源于并基于自然资源,二者的关系极为密切。自然资源一经被行政许可,为特定主体所占有便成为自然资源资产。国家对全民所有自然资源资产进行管理,行使占用、使用、收益和处分的权利,统一标准,统筹资产配置、处置和收益管理,是所有者意义的权利。全民所有自然资源资产的配置和处置应符合规划、用途管制和生态保护等国家公共利益的需要(图 2)。

|

| 图 2 中华人民共和国自然资源部“两统一”职责的基本内容 |

(2)统一所有国土空间用途管制和生态保护修复。国家对所有国土空间范围内的自然资源进行监管,是管理者意义上的权力,行使用途管制职责,对各类自然资源的开发利用和保护进行监管,也包括对全民所有自然资源资产的配置和处置进行监督和制约。自然资源监管应以统一的空间规划体系为基础,以用途管制为手段,实现自然资源的可持续利用和生态环境的全域保护。

(3)强化资产管理与资源监管的衔接。妥善处理自然资源监管与资产管理的关系,就是要在一个自然资源管理机构内部使二者在相互协调中实现彼此监督,在相互配合中实现信息共享,确保自然资源管理目标的有机统一。

| [1] |

Petty W. A Treatise of Taxes and Contributions[M]. Berkeley: University of California Press, 1662.

|

| [2] |

伊利(R. T. Ely), 莫尔豪斯(E. W. Morehouse).土地经济学原理.腾维藻, 译.北京: 商务印书馆, 1982.

|

| [3] |

阿兰·兰德尔.资源经济学: 从经济学角度对自然资源和环境政策的探讨.施以正, 译.北京: 商务印书馆, 1989.

|

| [4] |

Costanza R, d'Arge R, de Groot R, et al. The value of the world's ecosystem services and natural capital[J]. Nature, 1997, 387: 253-260. DOI:10.1038/387253a0 |

| [5] |

Hardin G. The tragedy of the commons[J]. Science, 1968, 162: 1243-1248. DOI:10.1126/science.162.3859.1243 |

| [6] |

王尔德. 自然资源资产应按公益类和经营类分类管理——专访全国人大环资委法案室副主任王凤春[J]. 中国环境管理, 2016, 8(1): 20-22. DOI:10.3969/j.issn.1674-6252.2016.01.006 |

| [7] |

周进生. 国外自然资源管理模式及选择动因分析[J]. 国土资源情报, 2005, 11(2): 1-6. |

| [8] |

唐文倩. 构建国有自然资源资产化管理新模式[J]. 中国财政, 2017, (16): 32-34. DOI:10.3969/j.issn.1007-578X.2017.16.013 |

| [9] |

谢花林, 舒成. 自然资源资产管理体制研究现状与展望[J]. 环境保护, 2017, 45(17): 12-17. |

| [10] |

封志明, 杨艳昭, 陈玥. 国家资产负债表研究进展及其对自然资源资产负债表编制的启示[J]. 资源科学, 2015, 37(9): 1716-1724. |

| [11] |

谷树忠, 李维明.自然资源资产产权制度的五个基本问题.中国经济时报, 2015-10-23.

|

| [12] |

孔含笑, 沈镭, 钟帅, 等. 关于自然资源核算的研究进展与争议问题[J]. 自然资源学报, 2016, 31(3): 363-376. |

| [13] |

李金昌, 高振刚. 实行资源核算与折旧很有必要[J]. 经济纵横, 1987, 2(7): 47-54. |

| [14] |

李金昌. 自然资源核算初探[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 1990.

|

| [15] |

李胜兰, 曹志兴. 构建有中国特色的自然资源产权制度[J]. 资源科学, 2000, 22(3): 9-12. DOI:10.3321/j.issn:1007-7588.2000.03.003 |

| [16] |

欧阳岚. 西部自然资源产权问题浅析[J]. 江汉大学学报, 2003, 20(4): 77-79. DOI:10.3969/j.issn.1006-639X.2003.04.018 |

| [17] |

马永欢, 刘青春. 对我国自然资源产权制度建设的战略思考[J]. 中国科学院院刊, 2015, 30(4): 503-508. |

| [18] |

刁其怀. 产权界定与西部自然资源利用——对西部自然资源利用机制的反思[J]. 云南社会科学, 2011, (1): 97-100. DOI:10.3969/j.issn.1000-8691.2011.01.021 |

| [19] |

蒲志仲. 略论自然资源产权界定的多维视角[J]. 经济问题, 2008, 11: 12-16. |

| [20] |

王文长. 民族自治地方资源开发、输出与保护的利益补偿机制研究[J]. 广西民族研究, 2003, (4): 103-107. DOI:10.3969/j.issn.1004-454X.2003.04.014 |

| [21] |

孙宪忠. 推进农地三权分置经营模式的立法研究[J]. 中国社会科学, 2016, (7): 145-163. |

| [22] |

谢鸿飞.农村土地可以释放更多红利.人民日报, 2016-01-28.

|

| [23] |

蔡立东. 承包权与经营权分置的法构造[J]. 法学研究, 2015, (3): 31-46. |

| [24] |

陈丽萍, 吴初国, 刘丽, 等. 国外自然资源登记制度及对我国启示[J]. 国土资源情报, 2016, (5): 3-10. DOI:10.3969/j.issn.1674-3709.2016.05.001 |

| [25] |

吴初国, 马永欢.国际视野下的自然资源管理大部制改革.中国自然资源报, 2018, 2018-07-07.

|

| [26] |

中央编办二司课题组. 关于完善自然资源管理体制的初步思考[J]. 中国机构改革与管理, 2016, (5): 29-31. |

| [27] |

马永欢, 吴初国, 苏利阳, 等. 重构自然资源管理制度体系[J]. 中国科学院院刊, 2017, 32(7): 757-765. |

| [28] |

马永欢, 吴初国, 曹清华, 等. 生态文明视角下的自然资源管理制度改革研究[M]. 北京: 中国经济出版社, 2017.

|

| [29] |

苏利阳, 马永欢, 黄宝荣, 等. 分级行使全民所有自然资源资产所有权的改革方案研究[J]. 环境保护, 2017, 45(17): 32-37. |

| [30] |

陈少强, 姜楠楠. 规范中央和地方财政关系的新举措[J]. 中国发展观察, 2016, (17): 8-11. DOI:10.3969/j.issn.1673-033X.2016.17.003 |

| [31] |

马永欢, 吴初国, 黄宝荣, 等. 构建全民所有自然资源资产管理体制新格局[J]. 中国软科学, 2018, 11: 10-16. |

| [32] |

Ma Y H, Wu C G, Lin H, et al. Insights for conservation and utilization:Reconstruction of China's natural resources management system[J]. International Journal of Science, Technology and Society, 2018, 6(3): 52-62. DOI:10.11648/j.ijsts.20180603.11 |