2. 中国科学院华南植物园 广州 510650;

3. 中国科学院庐山植物园 九江 332900;

4. 中国科学院武汉植物园 武汉 430074

2. South China Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510650, China;

3. Lushan Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Jiujiang 332900, China;

4. Wuhan Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430074, China

植物园是指拥有活植物收集区,并对收集区内的植物进行记录管理,使之可用于科学研究、保护、展示和教育的机构。经过近500年的发展,植物园已成为开展植物多样性研究、物种保育、环境教育及资源利用的重要基地[1]。根据国际植物园协会(IABG)数据统计,全球现有植物园约2 119个,目前共保育了各类植物至少105 634种,约占全球植物总数的30%,并保护了超过40%的已知受威胁物种[2]。面对气候变化、可持续发展、生物多样性保护等全球重大挑战,我国将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局,坚持人与自然和谐共生的发展原则。中国植物园作为生态文明建设的主力军,是野生战略性植物资源保护的主体。通过加强我国植物园体系的整体协同与合作,为实现绿色可持续发展提供了重要支撑,为世界植物园发展和植物多样性保护事业提供了“中国样板”。本文对中国植物园现状进行评述,并提出了未来中国植物园需要关注的重点问题。

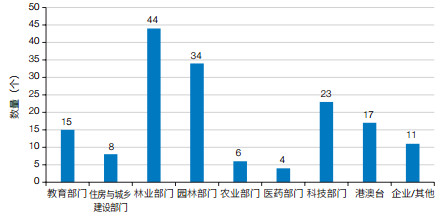

1 中国植物园发展现状 1.1 发展历程中国园林具有上千年的历史,但现代植物园的建立是西方科学在中国传播之后形成的。20世纪初,中国通过西学引进始建一批现代意义的植物园,如熊岳树木园等。据中国植物园联盟调查统计,我国现在共有各种类型植物园(树木园)162个(图 1),主要行政隶属管理单位有科技部门(含中国科学院)、教育部门、住房与城乡建设部门、林业部门、园林部门、农业部门、医药部门,并且我国香港、澳门、台湾地区(以下简称“港澳台”)也建有多个植物园;这些植物园覆盖了我国主要气候区,分布于边缘热带地区(32个)、亚热带地区(68个)和温带地区(62个)[3]。就现阶段而言,企业开发管理的植物园呈增长趋势。不同隶属关系的植物园其功能和定位不同,在生物多样性保护、科学研究、园林园艺及环境教育等方面的侧重点亦有所不同。

|

| 图 1 中国植物园(树木园)隶属关系 |

1934年,我国建设了首个科学植物园——庐山植物园。自20世纪50年代以来,中国科学院在植物园建设中发挥了重要作用。1950—1964年先后启动建立了沈阳应用生态研究所树木园(1955年)、华南植物研究所(1956年,现“华南植物园”)、植物研究所北京植物园(1956年)、鼎湖山树木园(1956年)、武汉植物园(1956年)、桂林植物园(1958年)和西双版纳热带植物园(1959年),并开展了南京中山植物园(1954年)和昆明植物园(1955年)的恢复重建。1980—1994年建立了深圳市仙湖植物园(1983年)和华西亚高山植物园(1986年)。自1995年以来建立了秦岭国家植物园(2001年)和上海辰山植物园(2010年)(图 2)。

|

| 图 2 中国科学院植物园分布 |

目前,中国科学院管理植物园(含与地方政府共管)15个,总面积为68 319.7公顷,占全国植物园总面积的67%。其中,自然植被面积59 488.2公顷,占全国植物园自然植被面积的78.1%;植物专类园区面积730公顷,占全国植物园专类园区面积的13.5%;植物保育区/苗圃面积达125.6公顷,占全国植物园植物保育区及苗圃面积的12.4%。中国科学院植物园已建立了较大规模的人才队伍和较为完善的迁地保护设施,其中组培微繁设施面积已达11 527平方米,占全国植物园组培微繁设施面积的31.4%;种子库面积达7 690平方米,占全国植物园种子库面积的64.3%。中国科学院植物园以开展植物资源调查、引种驯化及其科学研究和资源应用、环境教育、园林园艺为主要任务,已成为中国现代植物园的核心和我国植物园建设的引领者,并逐步发展成为国际植物园的重要力量。

1.2 阶段性成果与贡献中国植物园虽然建设起步较晚,但始终以科技创新驱动经济发展和推进我国生态文明建设为使命。20世纪60年代,中国科学院率先统筹院内资源,组织成立中国科学院植物园工作委员会,注重在我国不同生态区域部署植物园(图 2),加强植物园的合作交流,促进中国科学院植物园共同发展。与此同时,中国植物学会下属的中国植物园分会、中国环境学会下属的植物环境与植物多样性保护委员会等行业组织,也为中国植物园的共同发展作出了重要贡献。2013年,中国科学院联合国家林业局(现“国家林业和草原局”)、住房和城乡建设部共同启动建设中国植物园联盟①;2017年2月,环境保护部(现“生态环境部”)作为联盟协调小组成员参与指导中国植物园联盟工作。中国植物园联盟现有118家植物园成员单位,旨在促进植物园科学发展和规范建设,更好地服务于我国生态文明建设。经过几十年的努力,中国植物园已经开创并摸索形成适合我国国情发展的植物园事业,并在世界植物园占有一席之地。

① www.cubg.cn.

1.2.1 强调协同创新,服务国家生物多样性保护整体目标为履行《生物多样性公约》,植物园作为中国生物多样性保护的重要组成部分,一直致力于探索我国本土植物物种保护的方法和有效途径。1956年,在中国科学院华南植物研究所(中国科学院华南植物园前身)等积极倡导下,中国科学院根据《1956—1967年全国科学技术发展远景规划》,会同中共广东省委、省林业厅把原属国营高要林场的17 325亩鼎湖山林场单独划出,率先在广东鼎湖山建立了中国第一个自然保护区,从此拉开了中国自然保护区建设事业的序幕。

中国植物园联盟成立以来,在全国范围内重点实施“本土植物全覆盖保护计划”,通过持续开展野外调查,每年动态更新各地区本土植物受威胁等级变化数据;综合应用保护生物学工具箱中的各种工具,如迁地保护、就地保护、建立保护小区、野外回归、科普教育等方式,推进我国本土植物的清查与保护。据统计,我国162个植物园迁地保育维管植物约有396科、3 633属、23 340种(含种下等级),其中我国本土植物为288科、2 911属、约20 000种,分别占我国本土高等植物科的91%、属的86%、物种数的60%;迁地保育濒危及受威胁植物的数量约1 500种,约为我国记载的濒危及受威胁植物物种数量的39%[4];建立了1 195个植物专类园区[3],对我国本土植物多样性保护发挥了积极作用。

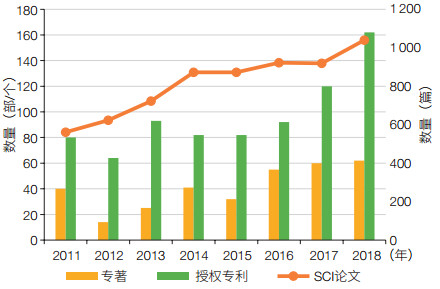

同时,依托活植物收集专类园区开展的科学研究成果不断涌现,尤其在植物生理学与生态学、遗传改良与品种培育、植物资源评价、植物多样性保育研究等方面。2011—2018年,中国科学院植物园出版专著235卷(册),在国际刊物发表科学论文7 320篇(图 3),约占同时期世界植物园发表论文数量的一半。中国植物园还积极参与“中国迁地保护植物大数据平台”项目。目前已建设完成“植物园机构信息数据库”,初步建成“中国植物园联盟植物信息管理平台(PIMS)”并在40个植物园推广使用。此外,搭建、共享“本土植物全覆盖保护数据”等,为掌握战略植物资源的储备情况、针对性地指导我国本土植物保护和履行生物多样性公约提供数据支撑和服务。

|

| 图 3 中国科学院植物园2011—2018年专著、专利及SCI论文产出量 |

植物资源是人类赖以生存和发展的基础,不仅是我国战略储备的重要组成部分,更是生物多样性保护和可持续利用的源头资源。我国植物园不仅有责任收集和保存好这些资源材料,更要对其进行合理开发利用以满足国民经济发展(表 1)。我国植物园一直在不断创新,探索出了种质资源研究、新品种创制、基因资源挖掘与产业化结合发展的新思路,为提高社会生态效益与经济效益及生态文明建设作出了重要贡献。

新中国成立初期,国外对我国实行橡胶贸易封锁。中国科学院西双版纳热带植物园通过调查得出“云南在纬度23度以南的广大山区,只要海拔在1 500米以下,都是无霜多雨地区,可试验种植巴西橡胶树”的结论[5],并实现了巴西橡胶树在中国的产业化种植。这为我国获取橡胶这一重要物资发挥了关键作用。多年来,中国科学院西双版纳热带植物园致力于“环境友好型橡胶园”的研究,促进热带、亚热带山地的农业技术水平和当地社会经济的可持续发展。

中国科学院武汉植物园自20世纪80年代开始猕猴桃资源调查、收集,目前共保存了58个品种资源(含变种和变型),保育了80余个品种资源和万余杂交后代,建设了世界上最大的猕猴桃种质基因库,已经成为引领国内外猕猴桃科研与产业化的主导力量。

中国科学院华南植物园自1962年引种印度尼西亚檀香以来,在檀香的胚胎发育以及运用生物技术研究优质檀香品种等方面取得突破性进展;并已将檀香规模化繁育及栽培技术转让国内外多家企业,极大推进了国际檀香产业的发展。

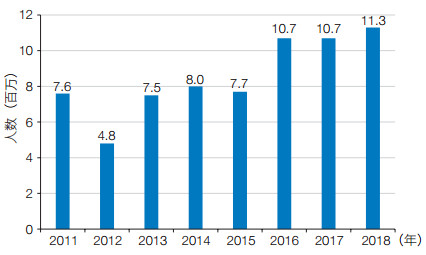

1.2.3 理论实践结合,加强顶层设计,推动中国植物园环境教育事业发展环境教育工作已经成为我国植物园的重要组成部分。我国植物园不断完善科普基础设施建设,积极搭建科普平台和科普解说系统,寓教育于游览观赏之中,使植物园逐渐成为公众休憩与科普教育的理想场所。以中国科学院植物园为引领,我国植物园在带动开展面向中小学科学教育、冬夏令营和研学实践、环境教育研究,以及富有中国科学院科学特色的植物园科学教育与环境教育活动中,取得了较好的社会效益(图 4)。

|

| 图 4 中国科学院植物园2011—2018年入园参观人数 |

同时,中国植物园还十分重视培养科普人才队伍。自2013年起,中国植物园联盟每年举办为期15天的“环境教育研究与实践高级培训班”(中国植物园联盟“黄埔班”之一,另两个为“园林园艺与景观建设培训班”“植物分类与鉴定培训班”)。至今,该培训班已经为全国各植物园及相关机构培养环境教育人才189人次;中国植物园联盟还选派优秀学员至国外植物园学习交流,由此拓宽了专业人员的国际化视野和合作渠道。通过深入挖掘植物科学与文化内涵,不断完善与优化科普教育活动,以及注重科学传播的顶层设计和植物园间互动协作,我国植物园正在成为贴合百姓生活、提升科学素养、服务生态文明建设的重要科普基地。

1.2.4 开放合作,在国际舞台中扮演重要角色中国植物园加强与各国植物园、国际组织的合作并积极参与国际相关策略的制定,通过国际交流与合作,提升自身的国际影响力。中国科学院植物园通过牵头建立“中-非联合研究中心” ②和“中国科学院东南亚生物多样性研究中心” ③等,拓展我国在世界生物多样性热点地区的研究空间,促进“一带一路”绿色发展;积极与植物园国际组织合作,并在其中扮演重要角色。例如:设立国际植物园保护联盟(BGCI)中国办公室(广州)和国际植物园协会(IABG)秘书处(广州);积极承办世界植物园大会(武汉,2007年)、世界植物学大会(深圳,2017年)等大型国际会议,展现中国植物园的发展与成果。

2 面临的机遇与挑战党中央、国务院高度重视生态文明建设。中国植物园作为城市文明的重要标志,在城市发展、地方和区域生物多样性保护中发挥愈加重要作用,是广大民众提高科学素养的重要场所。在国家及地方政府的积极推动下,以雄安国家植物园、昆明国家植物博物馆以及墨脱植物园为代表,生态文明建设使一大批新建或在建植物园的发展获得了前所未有的发展机遇;同时,作为开展生物资源有效保护的重要场所,中国植物园已经成为国家战略性植物种质资源的储备库,担当着生态文明建设排头兵的重要角色。

近年来,人类活动对生态系统造成了显著影响[6]。为应对各种挑战,国际社会倡议发起“新保护行动”,通过创新方法以实现可持续发展。而自始至终以生物多样性迁地保护、植物资源可持续利用以及公众科普教育为主要职能的植物园,将在其中扮演极为重要的作用,成为地球上真正意义上的“诺亚方舟”。同时,面对植物保护的变革,植物园也需要重新思考自身在防止植物生态灭绝、发展创新方案使生态系统适应快速变化的环境、促进推进可持续的生产生活方式等方面的新使命。

3 中国植物园未来发展策略中国植物园目前仍然存在诸多问题与不足,如:公园化倾向和同质化现象,植物园功能与科学研究结合不紧密,植物园资源配置不合理,缺乏专业化人才队伍,缺乏关于迁地保护整合的技能、知识和规程,以及植物园活植物收集和迁地保育管理系统不够完善[1]。这些问题严重影响植物园功能的发挥。目前,中国植物园已经意识到打破区域壁垒、加强联网协同的重要性,通过调整优化使命定位,努力使中国植物园成为地区生物多样性的保护的领导者和跨界合作的平台与中心。

(1)注重植物园的能力建设。植物园保护、科研、科普和利用功能仍需要进一步提升,重点加强植物引种驯化信息系统建设,建设数字植物园。中国地理区域广泛,生物多样性极其丰富且区域性分布明显。各个植物园要根据生态环境、现有资源、人才储备、地区发展需求,充分利用现有资源,突出优势、强调特色,积极联合所在地区国家公园、自然保护区和非政府环境保护组织等各方面力量,在区域生物多样性保护和促进可持续发展等发挥关键乃至领导作用。

(2)强化植物园整体功能建设。目前,我国植物园存在管理分散、功能不一、规模与能力差异大的问题。通过建设“国家植物园体系标准与技术规范”等分类评价标准和技术规范,充分发挥优势植物园的引领作用和示范效应,建立分工协作的物种保育、园林园艺和环境教育网络,打造国家植物园体系,将对提升我国植物园整体能力,应对生物多样性消失、气候变化等环境问题发挥更大作用,也为其他国家提供可供参考、借鉴的“中国方案”。

(3)推动关键地区植物保护统筹部署。在我国生物多样性丰富和热点地区,要建立就地和迁地保护体系,采取更为灵活有效的保护策略,提升保护效率,实现人与自然和谐共生。因此,根据我国的自然条件、社会经济状况、自然资源以及主要保护对象分布特点等因素,综合考虑代表性的生态系统类型地区、特有程度、物种丰富性、珍稀濒危等级、科学研究价值、经济用途等多项因素的基础上,统筹把握我国植物园整体布局,推动在尚未建立植物园的关键地区(如青藏高原寒带和寒温带、热带或亚热带地区[1, 7])新建设一些植物园或异地收集保护基地。

(4)建立国家层面的国际合作协调机制。 “一带一路”涉及地区贯穿亚欧非大陆,连接生物多样性保护热点地区,而人类活动和气候变化对这些地区的生物多样性构成严重威胁[8]。作为“一带一路”倡议的发起国,中国的植物园有责任联合“一带一路”沿线国家共同保护各区域的生物多样性。比如,通过建立植物园协调机构,在“一带一路”科学组织联盟(ANSO)下建设“一带一路”植物园联盟(ANSOBGU),鼓励重点地区建立国家植物园,振兴已有植物园,促进“一带一路”沿线国家植物园能够在迁地保护、能力建设以及环境教育方面的共同提升。

4 结语生物多样性是人类赖以生存的条件,是经济社会可持续发展的基础,是生态安全和粮食安全的保障;而植物园则是生物多样性保护的主力军。中国植物园的建设和发展日新月异,而人类活动导致的全球生态系统变化对植物园的角色和功能提出新的要求。因此,中国植物园需要重新审视自身的工作重点和发展战略,通过协同联合,真正担负起有效保护本土植物的重任,开展广泛参与且有针对性的环境教育活动,推广可持续发展理念,为落实生物多样性保护贡献力量。

| [1] |

任海, 段子渊. 科学植物园建设的理论与实践. 北京: 科学出版社, 2017: 1-8.

|

| [2] |

Ross M, Paul S, Samuel B. Ex-situ conservation of plant diversity in the world's botanic gardens. Nature Plants, 2017, 3(10): 795-802. DOI:10.1038/s41477-017-0019-3 |

| [3] |

黄宏文. 中国植物园. 北京: 中国林业出版社, 2018.

|

| [4] |

黄宏文, 张征. 中国植物引种栽培及迁地保护的现状与展望. 生物多样性, 2012, 20(5): 559-571. |

| [5] |

胡宗刚. 西双版纳热带植物园五十年. 北京: 科学出版社, 2014: 4-16.

|

| [6] |

Scheffers B R, Meester L D, Bridge T C L, et al. The broad footprint of climate change from genes to biomes to people. Science, 2016, 354(6313): 719. |

| [7] |

Heywood V H. The future of plant conservation and the role of botanic gardens. Plant Diversity, 2017, 39(6): 309. DOI:10.1016/j.pld.2017.12.002 |

| [8] |

Ascensão F, Fahrig L, Clevenger A P, et al. Environmental challenges for the Belt and Road Initiative. Nature Sustainability, 2018, 1(5): 206. DOI:10.1038/s41893-018-0059-3 |