生物标本是自然界各种生物最真实、最直接的表现形式和实物记录。生物标本在许多领域都为社会带来利益,包括生物安全、药物研发、公共卫生和安全、环境变化监测以及传统分类学和系统学研究等[1]。生物标本馆(博物馆)则是长久妥善保存这些记录的场馆,其建立的目的之一就是让生物标本的收藏不断扩大、保存时间不断延长,从而为科研提供多种多样的研究材料,为社会大众展示千姿百态的自然生命,为国民经济建设和国家生物安全提供资源保障。

我国生物标本馆(博物馆)始于19世纪外国传教士的建设,我国自己的生物标本馆(博物馆)事业则起步于20世纪30年代,直到新中国成立后才随着生命科学研究的发展得到壮大。截至2016年,我国已有300余家各类生物标本馆(博物馆),收藏量近3 500万号/份,其中中国科学院系统的19个生物标本馆(博物馆)的馆藏量约占我国的一半[2]。本文在总结近5年(2014—2018年)来中国科学院生物标本馆(博物馆)发展现状的基础上,对目前面临的问题进行了分析,并对未来的建设与发展进行了展望,提出相应建议。

1 中国科学院生物标本馆(博物馆)现状中国科学院生物标本馆(博物馆)是国家动物、植物、菌物、化石等标本保藏、研究和科学教育的重要实体,是全国生物标本集中保藏的最主要场所,在国家生物资源的保护与可持续利用中具有不可替代的重要作用。自20世纪50年代建立以来,中国科学院生物标本馆(博物馆)一直担负着我国战略生物资源的收集、整理、保藏、研究与可持续利用的国家与历史使命,代表着国家战略生物资源的整体水平,致力于研究生物多样性、揭示生物进化规律,为国民经济可持续发展服务。

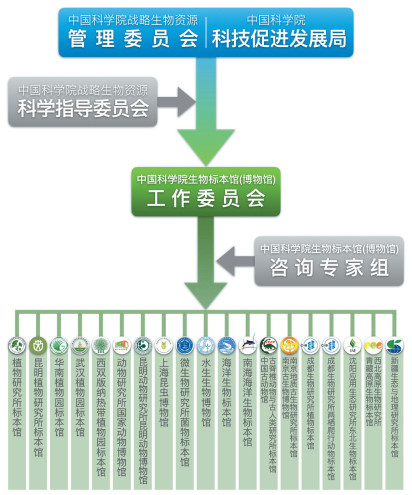

1.1 基本定位、组成与布局2008年,中国科学院成立了中国科学院生物标本馆(博物馆)工作委员会(以下简称“工委会”),主要任务是在中国科学院科技促进发展局领导下,协助调查中国科学院生物标本馆(博物馆)的工作状况,提出改革、发展和建设的意见与建议,编制中长期发展战略规划报告,并进行检查评估;促进中国科学院生物标本馆(博物馆)之间的科技协作、学术交流和信息资源的共建共享,促进与国内外其他生物标本馆(博物馆)之间的合作,组织和参与与生物标本馆(博物馆)工作有关的学术活动,促进中国科学院生物标本馆(博物馆)的对外宣传与交流。

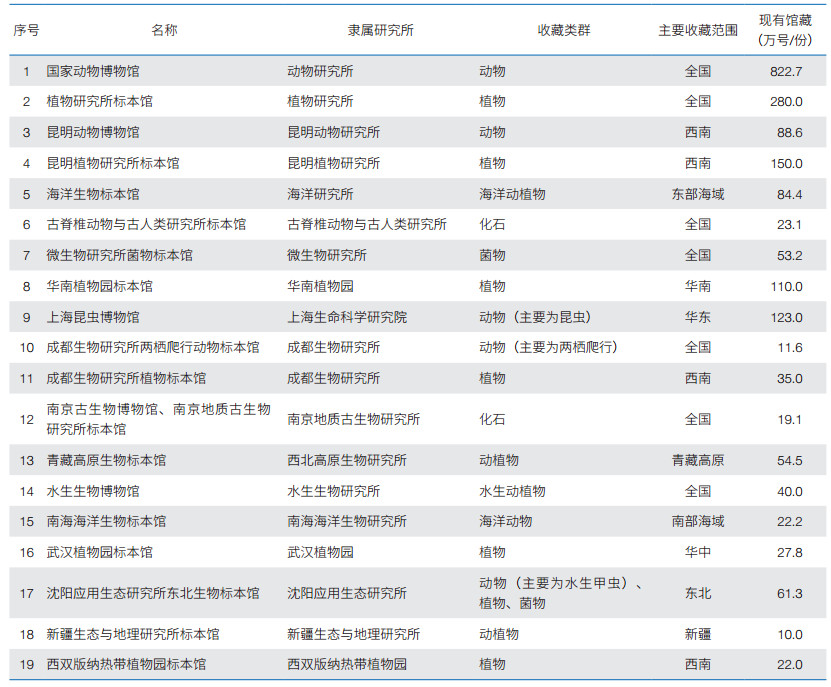

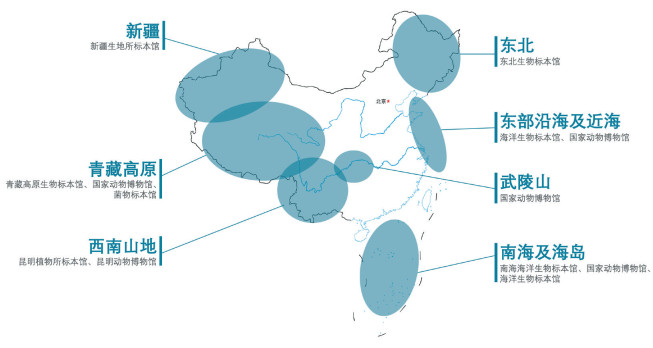

目前,中国科学院生物标本馆(博物馆)包括了由18个研究所作为依托单位的19家标本馆(博物馆)(图 1),分布于全国12个省、直辖市、自治区(图 2);收集保藏的生物标本资源涵盖了动物、植物、菌物、古生物等,拥有我国乃至亚洲最大的生物标本馆(博物馆),以及一系列我国最大、最有特色的专类标本馆;是我国最大、国际上具有重要影响力的生物标本资源保藏体系与数字化数据网络,也是生物标本资源整合与共享利用的平台;其收藏生物标本的采集地基本覆盖全国所有地区和生境类型(包括海域)。

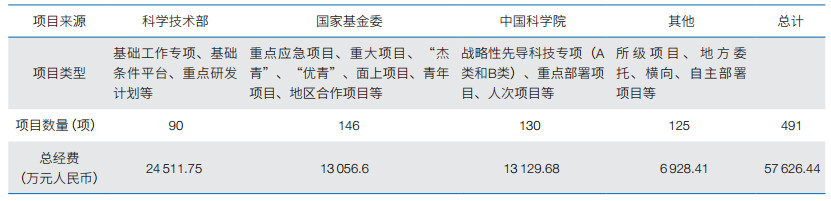

|

| 图 1 中国科学院生物标本馆(博物馆)工作委员会组织结构图 |

|

| 图 2 中国科学院生物标本馆(博物馆)各成员单位分布 |

截至2018年10月,中国科学院标本馆(博物馆)共保藏各类生物标本共计2 038.5万号/份(表 1),其中:定名标本占一半以上,达1 146.1万号/份;模式标本33.9万号/份;近一半标本完成了数字化工作。部分场馆收藏范围遍及全国,其他则以所在地区为主,辐射周围区域。从收藏类群来看,其中4个以动物为主,如中国科学院动物研究所国家动物博物馆;6个以植物为主,如中国科学院植物研究所标本馆;1个以微生物为主,如中国科学院微生物研究所菌物标本馆;3个以水生生物为主,如中国科学院水生生物研究所水生生物博物馆;2个以化石为主,如中国科学院古脊椎动物与古人类研究所标本馆;另外3个是地方性综合场馆,如中国科学院西北高原生物研究所青藏高原生物标本馆(表 2)。

目前,世界一流的生物标本收藏机构有10余家,均位于欧美发达国家。美国的史密森学会(Smithsonian Institution),成立于1846年,拥有16家博物馆,保藏着许多珍贵标本,其馆藏总量已达到惊人的1.45亿号,是世界最大的博物馆体系,同时也是美国公共教育、国民服务以及艺术、科学和历史等领域的研究中心。英国自然历史博物馆(Natural History Museum)原为1753年创建的不列颠博物馆的一部分,目前馆藏量超过8 000万号,是欧洲最大的自然历史博物馆。其他世界著名博物馆,如美国自然历史博物馆(American Museum of Natural History)、美国菲尔德自然历史博物馆(Field Museum of Natural History)、美国加州科学院金博尔自然历史博物馆(Kimball Natural History Museum)、法国国家自然历史博物馆(Muséum National d’Histoire Naturelle)、德国自然历史博物馆(Museum für Naturkunde)等,馆藏量也在3 000万号以上。

这些3 000万号以上级别的收藏机构大多历史悠久,标本藏量多,代表性广,各有特色;拥有一批著名的分类学家和稳定的科研队伍,便于长期从事分类学研究;出版了大量覆盖全球的专科、专属分类学和系统学专著,大多有自己发行的正式学术刊物,并已在世界范围产生极大影响;同时有一支稳定的高水平技术管理队伍,有固定的、较为充裕的研究和运行经费;保持与国内外有关机构进行标本交换,并经常有目的地组织队伍进行标本采集;标本管理的科学性强,已建立起相应的标本数据库,尤其大都对模式标本建立了信息数据库。

与发达国家相比,中国科学院生物标本馆(博物馆)在标本收藏、管理及可持续利用方面还有差距。工委会成立前,中国科学院生物标本馆(博物馆)标本量、物种数和代表性仍有许多空白,分类研究力量薄弱,还不能全面反映我国的战略生物资源的实况和优势;面向国家重大需求、为解决重大科研问题等提供技术支撑方面的作用仍然没有充分发挥,相关科普工作需要加强,现代化管理水平也有待提高。工委会成立后,中国科学院生物标本馆(博物馆)建设事业奋起直追,经过10年的发展,已有了明显的进步。馆藏量达到百万级别的标本馆(博物馆)已有5个,其中国家动物博物馆馆藏量已达800万号/份以上,是亚洲最大的生物标本馆(博物馆)。

1.4 取得的成果中国科学院生物标本馆(博物馆)的工作主要包括3方面:①以标本为中心的收藏、整理、鉴定、数字化及管理技术研发等战略生物资源收集和保藏工作;②依托馆藏标本,在支撑科学研究、服务国家战略计划、服务国家重大需求、支撑专业人才培养和服务社会需求方面的工作,如经典分类研究与生物物种资源研究等;③科学普及工作。

1.4.1 战略生物资源收集与保藏战略生物资源的收集与保藏是生物标本馆(博物馆)的重要职能之一。近5年来,配合国家重大研究计划,各馆开展针对性考察和采集,共组织国内外考察1 100余次,采集标本261.8万号/份,整理制作163.2万号/份。国内考察主要集中在生物多样性研究热点地区和以往考察薄弱的地区,如青藏高原、西南山地等。各馆也根据自身定位和特色进行采集。例如,东北生物标本馆对东北地区动、植物的采集,海洋生物标本馆和南海海洋生物标本馆对我国近海及其他海域的考察和采集等(图 3)。国外联合资源考察则主要集中于“一带一路”沿线国家和地区,包括中亚、东南亚、非洲、印度洋和西太平洋等地。

|

| 图 3 中国科学院生物标本馆(博物馆)国内主要考察和采集区域 |

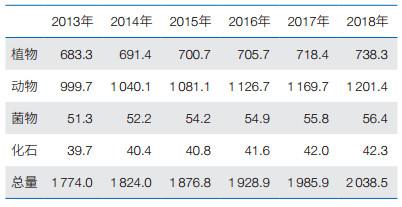

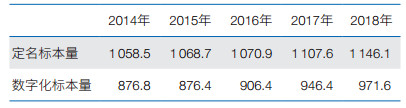

通过不断地考察和采集各馆积累了大量标本。各馆馆藏量稳步增加,标本总量从2013年底的1 774.0万号/份持续、平稳地增加到2018年的2 038.5万号/份,增长率达14.9%(表 3)。同时,定名标本和标本数字化量也稳步增长,定名标本增长了近10%,目前已占馆藏标本的56%,数字化标本占48%(表 4)。

在分类学逐渐衰落、研究力量极度萎缩的情况下,各馆坚持不懈、克服困难,通过聘请退休老专家或邀请其他单位从事相关类群的研究者前来鉴定标本等各种方式,不断推进分类研究。近5年来,鉴定标本共计102万余号/份,从而使得馆藏定名标本量有了显著提升,标本鉴定率也能够维持在相对合理的水平。馆藏模式标本种类增加了6 647种,达到56 240种;模式标本量也增加了3.5万号/份,接近40万号/份。此外,还支撑了5 000余篇论文和近200部专著的发表,22项专利的申请,以及3项行业标准的制定。

1.4.3 生物物种资源研究标本馆对我国生物物种资源研究也发挥了重要支撑作用。生物标本馆是我国摸清生物资源家底、有效保护和利用生物资源,以及防止有害生物入侵的坚强后盾。近年来,中国科学院生物标本馆(博物馆)在《中国动物志》、Flora of China、《中国孢子植物志》、《泛喜马拉雅植物志》、《中国药用植物志》、《中国大百科全书》(第三版)等重要志书出版的过程中承担了大量工作,保障了重大计划的顺利执行和志书的完成。例如,中国科学院植物研究所标本馆主持了由15国参与的重大国际合作项目“泛喜马拉雅地区综合考察和植物志编研”,现已出版4本《泛喜马拉雅植物志》。该项目集中体现了传统方法与生物学的最新发展和手段的紧密结合——大规模野外调查、形态性状和DNA分析等[3]。

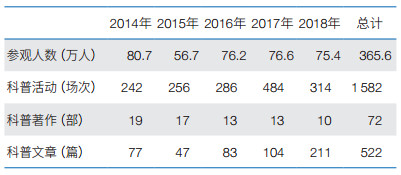

1.4.4 科学普及通过科普活动来宣传科学知识和科学思想,以提高公众科学素养是标本馆(博物馆)工作的重要组成部分。近5年来,各馆共举办1 500余场各类科普活动,有条件的标本馆(博物馆)还常年对外开放,受众达365万余人次(表 5);并提供社会咨询服务1.3万余人次,各馆网站访问量总计达4 780万次。

各馆举办的活动丰富多样,异彩纷呈,形成了常态化科普宣传、规模化科普活动、品牌化科普产品和系列化科普成果。此外,还发表科普著作70余部、科普文章500余篇,支持拍摄科普纪录片、宣传片8部,以及发表野外考察实录500余篇等。这些成果将整个学科知识成体系地呈现出来,有效地提升了公众的科学素养。部分科研工作也得到了社会的关注和报道。由于工作出色,各馆得到了社会各界的高度认可,有的还获得了国家级或地方级各类“科普教育基地”等称号,以及各种集体或个人的奖励。

1.5 发挥支撑作用标本馆(博物馆)服务国家重大战略、重大研究计划和国门生物安全,对于科研工作发挥了巨大的支撑作用。“十三五”以来各馆主持或者支撑的院内外项目共计491项,经费达5.76亿元人民币(表 6)。

(1)在服务国家战略方面,各馆积极组织资源考察和采集,为国家积累了大量战略生物资源。例如,国家动物博物馆对中亚及东北亚“一带一路”沿线国家进行的考察,不但进行了动物资源联合考察,还推动了各国青年人才的培养与专业技术培训及一系列重大合作项目的联合申报,因此被中国科学院国际合作局推荐参加“一带一路”倡议实施5周年成果展示,并被《中国科学院院刊》报道。中国科学院武汉植物园标本馆、昆明动物博物馆、昆明植物研究所标本馆等依托“中-非联合研究中心”和“东南亚生物多样性中心”,先后赴非洲和中南半岛各国开展生物资源联合考察,丰富了我国对这些地区的标本收藏,支撑了《肯尼亚植物志》《泛喜马拉雅植物志》等相关志书的编研。

(2)在服务国家重大研究计划方面,各馆积极参与并执行,为科学研究和国家生物资源库的建设提供有力支撑。例如,海洋生物标本馆为中国科学院海洋研究所以及其他相关院所承担的涉及海洋生物的项目提供了标本采集、保藏及生物多样性和分类学研究的支撑,并作为主要单位参与了中国科学院战略性先导科技专项(A类和B类)、科学技术部基础工作专项、科学技术部基础调查专项、国家自然科学基金以及其他部委或地方委托的200余个科研项目,收集了大量海洋生物标本,并建立了目前国内最大的深海生物标本库。同时,其他各标本馆服务中国科学院战略性先导科技专项(A类)“地球大数据科学工程”和科学技术部科技基础性工作专项近10项,参与建设DNA条形码凭证标本库和DNA材料库,为国家积累了大量重要生物DNA材料。此外,中国科学院近10个标本馆(博物馆)参加了重大科研计划——第二次青藏高原综合科学考察研究,其中中国科学院植物研究所标本馆还主持了中国科学院战略性先导科技专项(A类)“美丽中国生态文明科技工程”中一个项目;各标本馆(博物馆)凭借所保藏历史标本的资源优势和人才优势,未来将为“美丽中国”和生态文明建设提供大量服务,发挥巨大的推动作用。

(3)在服务国门生物安全方面,各馆为保障国门生物安全提供了强有力的技术支持。标本馆(博物馆)共主持2项中国科学院重点部署项目——“面向我国出入境口岸动植物检疫工作的技术服务体系构建”和“国门入侵生物预防与控制技术”,构建了5个动植物检验检疫实体库和3个信息资源库,搭建了面向口岸对接的服务平台、国门生物安全动态响应平台和重要检疫及入侵物种快速鉴定平台。由于服务工作业绩突出且宣传成效显著,该成果已入选“率先行动,砥砺奋进——‘十八大’以来中国科学院创新成果展”。

2 中国科学院生物标本馆(博物馆)面临的问题中国科学院生物标本馆(博物馆)自建立以来,经过几十年的发展和几代分类学家的努力,无论是规模、馆藏量还是保藏条件,都有了长足的进步,为国家在生物资源保藏、科研支撑和社会服务等方面作出了巨大贡献;但与发达国家国际一流标本馆(博物馆)相比还有很多不足,与国家高速发展的科技需求之间也存在较大差距,在发展方面还面临一些问题。

2.1 关键问题从总体上来看,目前我国生物标本收藏存在机构和资源保存分散、重要资源重复收集、信息碎片化、存量资源整理缓慢、资源藏量增加缺乏宏观布局和针对性、缺乏资源分类鉴定人才、标本数字化工作没有统筹安排、共享仍然存在障碍、服务存在随意性和主动性等问题;同时,统一的行业标准和规范有待广泛推广与实施。这些问题在很大程度上影响和限制了生物标本资源的有效整合和充分利用,也严重影响了中国从国家水平向世界展示自己的资源优势与科研实力。

具体来讲,有6个方面。①发展定位方面。部分标本馆(博物馆)的定位与目标还有待进一步明确和聚焦,需要更加体现出标本馆(博物馆)发展以科研活动作为依托,特色研究所的标本馆(博物馆)建设尚待加强。②资源收集方面。虽然在采集方法和技术方面不断涌现新技术、新工具,但随着人类对生态环境的愈加重视和对生物资源保护力度的加大,生物标本采集都将越来越受到限制,馆藏量的增加会受到一定的影响。③保藏及管理方面。由于标本制作专业人员的缺失,且难以用机器代替,标本制作成本越来越高,标本制作的速度远低于馆藏增加速度,造成标本积压、无法共享。④研究利用方面。在标本借阅服务过程中需要在确保标本安全的前提下满足科研人员需求,因而服务过程存在某些必不可少的环节(如申请许可、等待通过、提交报告等),其花费的时间和资源成本可能降低了生物标本的利用效率[4]。另一方面,对体量较小的标本馆来说,标本覆盖的地域有限[5],难以形成规模效应,标本利用率更低。⑤信息共享方面。资源挖掘与针对性服务有待加强,资源与信息共享水平也有待提升。⑥经费支持方面。标本馆(博物馆)的发展需要得到研究所的支持和稳定的运行经费支持。

2.2 “瓶颈”问题综上所述,制约中国科学院生物标本馆(博物馆)运行与发展的主要瓶颈,一方面是经费和人才问题。有了充足的经费,可以极大地加强硬件方面的建设,增加标本保藏量和代表性,加快数字化标本馆(博物馆)建设,提高标本信息化水平。在此基础上,可以发展和稳定一支高水平的研究队伍和技术管理队伍。经费和人才这两者相辅相成。另一方面,目前中国科学院院内各标本馆(博物馆)各自为战的独立管理体制,分散化的管理体制已经不适应集中力量办大事的形势要求,也很大限度地制约了中国科学院生物标本馆(博物馆)的发展。

3 未来展望与建议对于上述问题,急需对生物标本资源在国家层面进行整合,成立国家生物标本馆,并让其进入中国科学院的创新体系,纳入统一的管理体制。

3.1 国家生物标本馆的建设2018年9月,中国科学院动物研究所国家动物博物馆组织中国科学院院内7家研究所标本馆和院外6家高校标本馆联合申报国家科技资源共享服务平台“国家动物标本资源库”;同时中国科学院植物研究所标本馆也组织全国16家植物标本馆联合申报“国家植物标本资源库”。2019年6月5日,“国家动物标本资源库”和“国家植物标本资源库”均顺利获得科学技术部和财政部批准。

两个国家平台旨在通过整合我国动植物标本资源,依据相关标准、规范开展动植物标本的收集、整理、制作、保藏、研究等工作,对标本进行数字化建设,以此推进我国生物标本资源保藏、管理、建设水平。同时,以实物资源、数字化资源和科研资源为依托,通过实体馆、门户网站等途径面向社会进行资源共享,实现生物标本资源在科学研究、国家建设和科学普及等方面的服务功能。

国家平台的建立,对于在时间和空间上大尺度的研究非常有利,因为在大多数情况下,只有大型标本馆(馆藏量大于100万号)才能提供全世界不同地域、不同时期收集的标本,并从生物地理和全球气候变化入手,结合新一代基因测序技术,对标本的研究可能在不久的将来提供前所未有的时空视角[5-8],从而揭示更多自然奥秘,并为国家战略决策提供参考。

国家平台建立之后,在专项资金的支持下,预期未来各馆在运行管理、资源收集与保藏、科研支撑与社会服务、人才队伍建设、科普活动普惠社会大众等方面也会有较大的提升。

3.2 生物标本资源收集的未来格局生物标本馆(博物馆)自其诞生以来就是基础生命科学发展的主要贡献者,不断收集和积累标本资源是其使命之一。生物标本,以及与其相关的分类学和系统学研究,也已经持续了相当长的时间。目前,在国家战略合作的前提下,各馆正在稳步推进科研交流与合作,与相关国家和地区开展生物资源合作研究;未来,中国科学院生物标本馆(博物馆)将与“一带一路”沿线国家建立更密切的联系,组织系统的生物资源考察和合作,并在此基础上探索构建“一带一路”标本馆联盟的可行性,为国家“一带一路”建设作出更多贡献。此外,还将在服务国家重大项目,服务国门生物安全及科技基础资源调查等国家重大专项中进一步积累标本资源。

然而随着各国对生物资源的重视和保护,以及生物分类热潮的退去,未来将不再可能有大规模的标本采集活动。取而代之的是已有标本馆(博物馆)之间的交流与融合,资源共享和深入挖掘利用将是未来标本馆(博物馆)发展的趋势之一。如何发挥已有标本资源的价值,是我们必须要考虑的问题。在这种形势下,拥有生物标本的机构应该以“了解地球生命”为使命,这将有助于在日益重视生态环境的背景下增加对生物标本的使用,从而使社会对这些标本、相关研究以及标本所在机构的赞赏、鼓励和支持也随之增加[5]。

在一个生物多样性信息比以往需求更大的时代,全世界生物标本馆(博物馆)保存的数亿份植物、菌物和动物标本正是提供这样的信息、数据和知识的源泉,能够揭示其他数据来源无法观察到的模式,有着改变全球变化生物学领域的巨大潜在价值[7-12]。生物标本作为生物多样性信息的重要载体,已被越来越多的国家和机构重视,各国正积极开展生物标本数字化工作[13]。我国也已从2003年开始,在科学技术部国家科技基础条件平台项目的支持下,对生物标本开展了大规模的数字化建设工作,取得了巨大的进步[14, 15]。在国家标本资源库建立之后,未来将进一步推动数字化工作,向全面建设地球生命数据保藏中心迈进,从而为国家、科研和社会发挥更有力的支撑作用。

3.3 生物标本馆(博物馆)运行模式的发展趋势为配合国家标本生物资源平台建设,生物标本馆(博物馆)运行模式也将发生变化。平台将采取“平等、互利、成果共享”原则,以分别建设、集中共享的方式进行资源共建、共享。依托单位与共建单位组成网络状结构,依托单位全面负责平台运行,制定建设发展规划、规章制度和标准规范,负责信息汇交、审核、发布以及门户网站管理建设,对共建单位进行工作考核,负责在线服务系统建设和运行,组织开展资源共享服务,实施平台经费使用。共建单位遵守平台管理规章制度,接受工作考核和绩效评价,根据建设规范和标准开展各项工作,提供资源共享服务。平台实物标本资源归各单位所有和保藏,而信息数据则均须汇交平台管理使用,其所有权和使用权归共建单位和平台共有。根据平台运行与管理需求,管理人员也将进行相应调整。特别是要设立数据分析挖掘人员和共享服务人员,以极大地促进标本资源的利用与共享。

未来“国家动物标本资源库”和“国家植物标本资源库”的建设将充分展示资源大国的优势和科学发展的实力,推动生物多样性的认知与长期监测,支撑学科的交叉融合与创新,促进生物标本资源面向社会开放共享,提高资源的利用效率。

| [1] |

Suarez A V, Tsutsui N D. The value of museum collections for research and society. BioScience, 2004, 54(1): 66-74. DOI:10.1641/0006-3568(2004)054[0066:TVOMCF]2.0.CO;2 |

| [2] |

张莉莉, 陈军, 乔格侠. 我国生物标本馆现状与展望. 世界环境, 2016, (增刊): 88-90. |

| [3] |

萨仁, 洪德元. 《泛喜马拉雅植物志》编研项目简介. 生物学通报, 2014, 49(1): 1-3. |

| [4] |

Mwebaze P, Bennett J. Valuing access to biological collections with contingent valuation and cost-benefit analysis. Journal of Environmental Economics and Policy, 2015, 4(3): 238-258. DOI:10.1080/21606544.2014.985258 |

| [5] |

Lavoie C. Biological collections in an ever changing world:Herbaria as tools for biogeographical and environmental studies. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 2013, 15(1): 68-76. DOI:10.1016/j.ppees.2012.10.002 |

| [6] |

Yeates D K, Zwick A, Mikheyev A S. Museums are biobanks:Unlocking the genetic potential of the three billion specimens in the world's biological collections. Current Opinion in Insect Science, 2016, 18: 83-88. DOI:10.1016/j.cois.2016.09.009 |

| [7] |

Robbirt K M, Davy A J, Hutchings M J, et al. Validation of biological collections as a source of phenological data for use in climate change studies:A case study with the orchid Ophrys sphegodes. Journal of Ecology, 2011, 99(1): 235-241. DOI:10.1111/j.1365-2745.2010.01727.x |

| [8] |

Graham H P, Ehrlich P R. Biological collections and ecological/environmental research:A review, some observations and a look to the future. Biological Reviews, 2010, 85(2): 247-266. DOI:10.1111/j.1469-185X.2009.00098.x |

| [9] |

Wilson E O. A global biodiversity map. Science, 2000, 289(5488): 2279. |

| [10] |

Miller S E. A Smithsonian jewel:Biological collections. Science, 2001, 293(5534): 1433. |

| [11] |

Kamenski P A, Sazonov A E, Fedyanin A A, et al. Biological collections:Chasing the ideal. Acta Naturae, 2016, 8(2): 6-9. DOI:10.32607/20758251-2016-8-2-6-9 |

| [12] |

Emily K M, Davies T J, Daru B H, et al. Biological collections for understanding biodiversity in the Anthropocene. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 2019, 374(1763): 1-9. |

| [13] |

Johnson N F. Biodiversity informatics. Annual Review of Entomology, 2006, 52: 421-438. |

| [14] |

肖翠, 雒海瑞, 陈铁梅, 等. 国家标本资源共享平台数字化进展与现状分析. 科研信息化技术与应用, 2017, 8(4): 6-12. |

| [15] |

张莉莉, 李大立, 周丽, 等. 我国动物标本资源共享平台建设与展望. 科研信息化技术与应用, 2017, 8(4): 32-35. |