2. 中国科学院广州生物医药与健康研究院 广州 510530;

3. 中国科学院武汉病毒研究所 武汉 430071;

4. 中国科学院动物研究所 北京 100101;

5. 中国科学院海洋研究所 青岛 266071;

6. 中国科学院水生生物研究所 武汉 430072;

7. 中国科学院上海生命科学研究院 上海 200031

2. Guangzhou Institute of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510530, China;

3. Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430071, China;

4. Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

5. Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Qingdao 266071, China;

6. Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430072, China;

7. Shanghai Institutes of Biological Sciences, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200031, China

21世纪以来,以现代生物技术为导向的生物资源开发和竞争是世界经济发展的战略重点之一,生物技术的重大突破和发展正在深刻地改变世界经济发展模式和人类社会生活方式。在各类生物资源中,微生物与细胞资源的应用在革命性地解决人类发展面临的重大问题,如健康、工业、农业、生物安全和环境治理等方面,已经发挥了巨大的作用并展现出了广阔的前景。微生物与细胞资源是生物技术创新的突破口,也是形成颠覆性技术的源泉。

微生物是地球上分布最广、数量最多的生物类群;微生物资源在物种、代谢产物和功能上的多样性远远超过动、植物资源,而且具有开发链短的优势,微生物学研究为生命科学的发展奠定了基础,同时成为生物技术创新的主力源头。近代以来,微生物学领域产生了多项重大生命科学发现和划时代的生物技术,引领着整个生命科学的发展,如:DNA是遗传物质的证明、限制性酶的发现、基因调控机制的发现、耐热DNA聚合酶催生的PCR技术、全基因组测序与功能基因组学等。最近产生的具有颠覆性质的基因组编辑技术(如TALEN和CRISPRCAS)和微生物组技术也是从微生物学领域取得突破,并快速辐射到生命科学的其他领域。干细胞等人类遗传资源是关系国家和民族利益的重要战略资源,随着诱导多能干细胞技术问世,以干细胞为基础的再生医学已成为未来医学发展的重要方向。因此,加强微生物和细胞资源的保护、收集及开发利用,对我国抢占世界生物技术创新高地,建设现代化经济体系具有重要的战略意义。

1 微生物与细胞资源保存现状 1.1 发展历程与基本概况鉴于微生物及各种生物细胞资源对生命科学、生物医学的重要贡献和对生物技术的重要支撑作用,全球大多数国家均成立了微生物菌种及细胞保藏中心,以保障这类重要生物资源的安全性及共享利用。根据世界培养物保藏联盟(WFCC)的统计,全球76个国家或地区的768个保藏中心①在世界微生物数据中心(WDCM)注册。截至2016年,689个保藏中心共保存各类微生物菌种和细胞资源超过247万株[1, 2]。

① World Federation for Culture Collection. [2019-11]. www.wfcc.info.

我国在1951年建立了新中国第一个微生物菌种保藏管理机构——中国科学院微生物菌种保藏管理委员会。1979年,国家科委(现“科学技术部”)成立了中国微生物菌种保藏管理委员会,在相关部委的研究机构中设立了7个专业菌种保藏中心,成为当时我国收集、保藏和共享利用微生物菌种资源的主要技术力量。1985年,随着我国专利制度的实施,为了满足生物材料及其相关技术发明公开的需要,国家专利局指定设立在中国科学院微生物研究所的中国普通微生物菌种保藏管理中心(CGMCC)和设立在武汉大学的中国典型培养物保藏中心(CCTCC)承担用于专利程序的生物材料的保藏工作。随着我国政府加入《国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约》(以下简称《布达佩斯条约》),经国家专利局推荐,世界知识产权组织批准,CGMCC和CCTCC于1995年7月1日获得“《布达佩斯条约》国际保藏单位”资格。

2003年,科学技术部启动科技基础条件平台建设项目,微生物菌种资源和实验细胞是其中的重要领域。2011年,科学技术部和财政部共同认定的23家国家科技基础条件平台中,包括了由原农业部主管的国家微生物菌种资源平台和原卫生部主管的国家实验细胞资源平台。2019年,科学技术部、财政部进一步优化调整国家科技资源共享服务平台,形成了30个国家生物种质和实验材料资源库,其中包括了微生物资源领域的3个资源库(国家菌种资源库、国家病原微生物资源库、国家病毒资源库),以及细胞资源领域的4个资源库(国家干细胞资源库、国家干细胞转化资源库、国家生物医学实验细胞资源库、国家模式与特色实验细胞资源库),从而为科学研究、技术进步和社会发展提供高质量的科技资源共享服务。

中国科学院于1995年5月成立中国科学院典型培养物保藏委员会,统一指导、协调全院生物培养物资源工作,加强对全院生命科学和生物技术研究的支撑,其10个成员单位均隶属于中国科学院各研究所。作为我国主要的培养物保藏中心组织,中国科学院典型培养物保藏委员会的建立对我国生物多样性的保藏、研究和保护发挥了重要作用。2009年,国家重大科学工程“中国西南野生生物种质资源库”通过国家验收。2010年,为顺应国际“生物资源中心”的发展趋势,在财政部“战略生物资源科技支撑体系运行专项”支持下,中国科学院在典型培养物保藏委员会的基础上,成立了中国科学院野生生物资源库工作委员会,2015年该委员会更名为中国科学院生物遗传资源库工作委员会,成员单位包括中国科学院昆明植物研究所中国西南野生生物资源库、中国科学院微生物研究所中国普通微生物菌种保藏管理中心、中国科学院武汉病毒研究所微生物菌毒种保藏中心、中国科学院上海生命科学研究院细胞和干细胞库、中国科学院动物研究所北京干细胞库等12个资源库,保藏的生物资源类型涵盖了植物种子和离体材料、人及动物的细胞株和干细胞、微生物、淡水藻种、海藻等(表 1)。中国科学院生物遗传资源库工作委员会旨在建成国际上具有重要影响的生物遗传资源科学保藏网络体系,引领我国生物遗传资源收集保藏、共享利用工作。

中国科学院生物遗传资源库工作委员会的12个资源库以其保藏生物资源类型的多样性、技术水平的先进性代表了我国生物资源设施保藏的水平,为中国科学院的生物学研究,以及面向国家重大需求的环境治理、重大疫病防控、生物能源开发、农作物育种和生物资源发掘利用等,提供了重要的支撑作用,以其基础性、权威性和前瞻性区别于产业部门和大学所属的资源库。截至2018年底,这些资源库保藏植物种子和离体材料、人及动物的细胞株和干细胞、微生物菌毒种、淡水藻种、海藻等各类生物资源超过68万株/份。每年提供各类生物资源应用4万—5万株/份(表 2)。

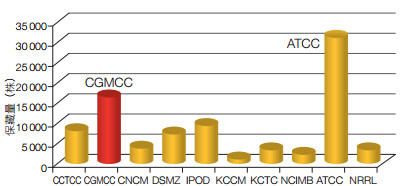

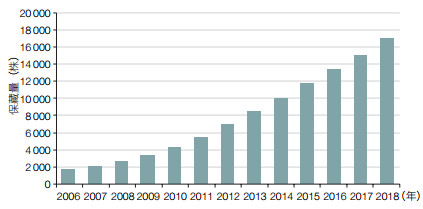

开展专利生物材料保藏,支撑生物技术研发和知识产权保护。根据世界知识产权组织的统计②,分布在全球25个国家的46个《布达佩斯条约》国际保藏机构中,共收集保藏用于专利程序的生物材料107 889株/份。截至2017年底,全球用于专利程序的生物材料保藏量最多的国家是美国(371 927株),中国位居第二位(25 654株);中国用于专利程序的生物材料年新增保藏量已持续10年保持第一位。在目前保藏量前5名的机构中(图 1),美国典型培养物保藏中心(ATCC)保藏量为32 859株,位于第一位;中国的CGMCC(菌种保藏量15 213株)和CCTCC(菌种保藏量10 131株)分别位于第二位和第四位;第三位是日本的国际专利生物保藏中心(IPOD),保藏量为10 236株;第五位是德国微生物菌种和细胞保藏中心(DSMZ),保藏量为8 379株。2010年,CGMCC通过ISO9001质量管理体系认证,将用于专利程序的生物材料的保藏管理纳入全过程质量控制,实现了资源收集、保藏管理的标准化、规范化。仅在2018年,CGMCC受理保藏1 922株专利生物材料,保藏的生物材料类型包括:功能基因元器件、质粒、病毒、古菌、细菌、放线菌、酵母菌、丝状真菌、细胞株、干细胞、植物种子、植物离体材料等。2018年当年CGMCC支撑我国科研人员提交1 329项专利申请,支撑3 816项专利进入公开阶段,为《中国专利法》的顺利实施,以及生物技术专利的申请和知识产权保护提供了不可或缺的技术支撑(图 2)。

|

| 图 1 专利生物材料保藏量前10位的保藏中心 CCTCC:中国典型培养物保藏中心;CGMCC:中国普通微生物菌种保藏管理中心;CNCM:法国微生物菌种保藏中心;DSMZ:德国微生物菌种和细胞保藏中心;IPOD:(日本)国际专利生物材料保藏中心;KCCM:韩国微生物菌种保藏中心;KCTC:韩国典型培养物保藏中心;NCIMB:(英国)工业、食品和海洋细菌保藏中心;ATCC:美国典型培养物保藏中心;NRRL:(美国)农业研究服务保藏中心 |

|

| 图 2 中国普通微生物菌种保藏管理中心(CGMCC)专利生物材料保藏量年增长统计 |

② World Intellectual Property Organization. [2019-11]. http://www.wippo.int.

建立国家级病原微生物菌毒种保藏中心,积极应对突发公共卫生事件。 2018年,中国科学院微生物研究所CGMCC和中国科学院武汉病毒研究所微生物菌毒种保藏中心被国家卫生健康委员会正式指定为“国家级病原微生物菌(毒)种保藏中心”。随着武汉高等级生物安全(四级)实验室平台正式运行,中国科学院武汉病毒研究所微生物菌毒种保藏中心已完全具备1—4类生物危害程度分类的菌(毒)种保藏资质能力与条件,以国家战略需求为导向,开展病原微生物(含高致病性病原微生物)的收集、引进、研究及共享利用服务。中国科学院武汉病毒研究所作为国家病毒资源库的依托单位,在2016年爆发的寨卡病毒突发公共卫生事件疫情防控中积极响应,成功分离得到1株寨卡病毒流行株;从法国、美国等引进了7株寨卡病毒毒种,并已作为欧洲病毒资源库EVAg项目在中国的分发中心之一,为国内10多家科研单位20余项国家科研课题分发了35株次寨卡病毒及抗体资源。此外,中国科学院武汉病毒研究所首次发现寨卡病毒分为3种基因型,并揭示了寨卡病毒的地域起源,这对该病毒的流行病学研究具有重要意义。

1.3 资源调查与发掘 1.3.1 微生物遗传资源调查我国从事微生物资源调查、区系分类研究、资源保护的科研人员在微生物资源保护和持续利用方面做了大量的工作,取得了一定的进展[3]。但是,由于受技术所限,自新中国成立至21世纪前10年,我国组织的历次生物资源的科学考察活动,除了涉及一些大型真菌,基本没有系统开展过微生物资源的科考活动。随着基因测序技术和宏基因组技术的建立和应用,使得人们可以绕开微生物培养的瓶颈,了解自然环境中的微生物多样性、微生物群落结构与环境的关系及其形成、演化和维持机制,并指导微生物菌种的分离培养。自2010年起,科学技术部就科技基础性工作专项连续组织多次微生物资源调查研究项目,围绕我国特殊环境、特殊区域开展微生物多样性研究以及极端、特色微生物资源收集和资源储备,包括:青藏高原及新疆地区特色微生物资源与多样性调查(2012年)、东北大小兴安岭地区菌物资源考察(2014年)、西南喀斯特地区特色微生物资源及多样性调查(2014年)、西藏地区极端特色微生物资源及其多样性研究(2015年)和中国湖泊微生物多样性和资源调查(2017年)。

2009年,中国科学院启动“应用微生物研究网络(RNAM)项目”,整合了全院26个研究所的应用微生物资源、信息、研究力量和相关技术,实现了6.4万株微生物菌种资源、25个环境元基因组文库,以及80余个基因组文库的网络化和万余条微生物资源数据的共享。

2012年,中国科学院成立全国科学院联盟应用微生物领域分会,包括了来自10个省(自治区)的17个地方科学院相关研究机构加入分会。分会通过举办微生物菌种保藏、鉴定、信息管理培训班,制定推广微生物菌种保藏、信息管理等技术规范,提升分会成员单位的微生物分类保藏、分类鉴定以及信息管理水平。分会成员单位间签订战略合作协议,开展科技骨干派遣工作,协助成员单位开展科研能力建设。结合地方发展需求与成员单位现有优势,联合承担各类科研任务,有效服务于地方科技经济发展需求。

1.3.2 干细胞资源保藏在干细胞研究应用方面,中国科学院动物研究所和中国科学院上海生命科学研究院分别是国家干细胞资源库和国家模式与特色实验细胞资源库的依托单位。2018年,中国科学院上海生命科学研究院细胞与干细胞库为全国各地的2 000多家科研院所、高等院校、政府机关和生物医药公司等提供细胞资源共享超过13 000份,细胞资源用户覆盖全国30个省、直辖市、自治区,是我国基础研究和产业发展不可或缺的关键性平台之一。中国科学院动物研究所北京干细胞库于2017年启动中国首批经原国家卫计委和原国家药监总局备案的2个干细胞临床研究项目——“人胚胎干细胞来源的神经前体细胞治疗帕金森病”和“人胚胎干细胞来源的视网膜色素上皮细胞治疗干性年龄相关性黄斑变性”,为治愈许多难治性疾病翻开崭新的篇章。2018年,中国科学院广州生物医药与健康研究院华南干细胞转化库建成了临床前GMP级别细胞存储与质量检测技术平台,并研制开发全自动干细胞诱导培养设备,将为实现干细胞治疗提供支撑服务。

为规范开展干细胞临床应用研究,中国科学院动物研究所北京干细胞库分别于2018年和2019年通过ISO9001认证和中国合格评定国家认可委员会(CNAS)组织的ISO20387国际标准认可现场评审,是CNAS首家试点认可评审的生物样本库,为落实《人类遗传资源管理暂行办法》提供了良好的参考标准和技术规范,对人类遗传资源的收集、保藏和合理利用意义重大。中国科学院动物研究所北京干细胞库还积极参与制定国际、国内干细胞相关标准的制定,于2017年首次发布了我国干细胞通用标准——《干细胞通用要求》和《人胚胎干细胞》。这2个标准将推动干细胞行业的规范化和标准化发展,在保障受试者权益、促进干细胞转化研究等方面发挥重要作用。

1.3.3 藻类资源挖掘和产业化应用中国科学院水生生物研究所淡水藻种库挖掘库藏微藻资源,开展优质螺旋藻株系的选育及其高效经济培养技术探究。通过对不同品系螺旋藻的生长、生物量、蛋白含量进行综合评价,筛选出可以利用烟道气为唯一碳源的优良藻种,并建立锅炉尾气微藻养殖示范基地,回收、利用发电厂烟气,节能减排,改善空气环境质量。

在经济海藻海带产业化研发领域,中国科学院海洋研究所海藻种质库科研团队长期与行业龙头企业合作,针对不同海域栽培区的环境特点,培育了多个优质海带、裙带菜新品种(系),解决了引进种普遍存在的“奠基者”效应,结束了需要定期从海外引种的历史。目前,海藻种质库培育的系列杂交海带品种种苗的年生产量在20亿株以上,累计栽培面积超过30万亩,裙带菜每年种苗生产量超过5万帘,累计示范养殖推广面积超过10万亩,从而为我国北方地区海带栽培产业的提质增效作出了巨大贡献。

2 微生物与细胞资源保存发展趋势生物遗传资源事关国家核心利益,其保护和利用受到世界各国的高度重视。我国政府高度重视微生物资源的保护和利用工作,在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》中明确提出要建立完备的微生物种质资源保护与利用体系。在《2004— 2010年国家科技基础条件平台建设纲要》中提出要加强微生物种质资源搜集、保护和利用。随着学科的发展和需求驱使,在国家层面上加强微生物和细胞资源的收集保藏、筛选评价、挖掘利用是长时期内生物资源工作的主题。

2.1 保护体系日趋完善,保护力度日趋加强目前,许多国家都把微生物与细胞资源的收集、保藏、高效筛选和应用看作是产业竞争的一个重要因素,以及支撑生命科学和生物技术发展的关键基础之一[4]。这些国家不仅高度重视微生物和细胞资源的收集、保藏和应用开发工作,还建立了生物遗传资源国家公共保护和研究体系,储备丰富的微生物菌种与细胞资源,为未来争取更多的优势和主动权。保藏中心也由单一资源保藏机构向包含评价、专业应用开发在内的综合性资源中心发展:保藏与研发相结合,资源高附加值化快速发展;生物遗传资源保护呈现出从一般保护到依法保护、从单一方式保护到多种方式配套保护、从遗传资源主权保护到基因资源产权保护的发展态势[5-9]。

2.2 资源鉴定精准化、功能评价系统化微生物资源的发掘利用是工业生物技术的基础,充分发掘利用微生物资源的潜力,将带动我国工业生物技术产业整体技术水平的提升,从而增强工业生物技术的国际竞争力,创造重大的社会和经济效益。随着基因组、宏基因组、合成生物学、基因编辑等生物技术的发展和应用,微生物资源仍然是寻求和发现下一代化学治疗剂和代谢活性物质最大的潜在生物物质基础[10-13]。对微生物与细胞等生物遗传资源进行规模化和精准化鉴定评价,发掘能够满足现代生物技术需求的新型资源和关键基因,已经成为发展方向;基于微生物培养组技术的微生物组研究和应用技术,基于微生物底盘、元件库、酶库、代谢物库的合成生物学研究及生物制造先进技术等基于微生物资源深度挖掘的颠覆性生物技术开发将是未来15—20年的研究热点。

2.3 法律法规体系与共享利用机制日趋健全随着《生物多样性公约》《生物多样性公约关于获取遗传资源和公正公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》等国际公约的实施,各国围绕资源获取、惠益分享、监测利用等方面逐步完善国家生物遗传资源法律、法规和管理办法,国家间生物遗传资源获取与交换,已经形成规范的资源获取和利益分享机制,推动了生物遗传资源的有效保护和合理利用[14-16]。但是,发达国家长期的全球资源积累,以及在先进生物技术方面的垄断,也加剧了我国资源获取和被获取的严重不平衡。

3 对策与建议 3.1 全面系统地布局我国微生物资源调查我国虽然已经收集保藏了大量微生物遗传资源,资源规模数量处于世界前列,但目前缺少有目的、有计划、系统持续的国家层面微生物资源普查项目。我国应在全国范围内有针对性地进行战略部署,对微生物遗传资源特别是重要微生物资源开展全面持续的普查勘探。针对已知具有应用价值的微生物类群,对我国有代表性的不同生态地区进行广泛的调查、分离、收集,开展系统学、分类学研究,以及类群之间亲缘关系和系统演化理论的探讨,并以类群之间的亲缘关系为指导,发现更多可利用物种,为筛选新的有应用价值的微生物研究提供基础。

充分利用我国自然极端环境地域的特点,选择具有特殊化学因子的盐湖、碱湖、热泉、深海等,在现有微生物遗传资源获取技术的基础上发展采样、分离、培养等新的方法技术,进行系统的微生物遗传资源物种及基因分析,包括以物种分离为基础的系统分类和系统进化,以及以环境基因为基础的分子生态学。挖掘极端微生物及难培养微生物的菌种资源及基因资源,揭示分布规律及物种多样性,为生命起源、系统进化提供依据,为科学研究及应用开发提供材料。

3.2 加强微生物和细胞资源收集和保存工作力度加强各高校、研究机构保藏的微生物菌种和细胞资源的整合,开展国内分散资源的有效集成和保护,提高资源保藏的安全水平,促进微生物菌种和细胞资源的社会共享利用。建设国家综合性微生物菌种和细胞资源长期备份库,完善我国微生物和细胞资源保藏体系,以应对重大地质灾害、防范战争威胁。

利用现代信息技术,建立功能强大的微生物和细胞资源数据库,收集包括微生物菌种和细胞资源采集信息、生理生化信息、酶学及代谢产物活性信息、核酸序列信息在内的生物资源信息。建立生物信息学数据处理、功能分析和结构计算软件环境,利用网络技术、大数据分析技术,促进生物资源科学数据的共享。

3.3 开展微生物和细胞资源大规模评价挖掘我国自然微生物资源极为丰富,但微生物科技资源匮乏,这已成为制约我国生物技术和生物产业发展的瓶颈。以高通量筛选技术为手段,高效筛选、评价具有生物技术开发价值的微生物物种、基因、代谢功能及代谢产物,获得在农业、工业、制药、能源、环保等领域具有应用前景的微生物菌株、复合微生物体系、基因、酶及其他代谢产物,实现微生物资源储备、研究评价和开发利用的有机整合,建立从微生物资源到利用之间的桥梁。

(1)微生物代谢产物资源库。微生物多样的代谢机制为利用合成生物学等方法创制新结构化合物提供了丰富的元件。以菌种库为基础,通过微生物的基因组评价,积累代谢多样性丰富的菌种,并通过各种表征手段获得标准化的代谢产物相关元件库,利用基因组挖掘方法激活沉默的代谢基因簇,构建天然产物样品库、半纯化的天然化合物样品库等微生物代谢产物资源库并进行应用功能开发。

(2)难培养微生物遗传资源发掘。基因测序技术和组学技术的快速发展和日臻成熟,为微生物资源研究提供了新的方法和机遇。建立环境基因组技术,可避开培养“瓶颈”而直接从环境中获取DNA;建立并完善元基因组文库构建、目的基因高效筛选、极端酶基因高效表达等技术,以寻找新基因、开发新的生物活性物质以及研究群落中微生物的多样性等,可以加快发掘微生物遗传资源,为开发和利用自然界中99%的尚未被利用微生物基因资源提供必不可少的技术手段和资源。

(3)干细胞临床转化应用。随着干细胞相关基础研究的深入,该领域正处于向临床应用和产业转化的重要阶段。根据我国当前的社会发展阶段、领域特点和态势,加强干细胞资源库、临床和产业转化的顶层设计,合理布局基础和转化工作。在明晰干细胞成药路径的基础上,兼顾质量体系和产权保护,统筹国内发展和国际竞争,推动临床应用和产业转化。

3.4 加强微生物相关法律法规和技术标准建设微生物资源及其应用与人类健康、工业、农业和环境具有极其密切的关系。虽然我国已经在重大疾病、专利申请等领域颁布了若干相关的法律,但对于资源的有效收集、保藏和开放共享仍然缺乏实用、有力的制度保障。建议针对发明专利、生物安全、农业安全、环境安全等领域,研究出台具有一定强制性的微生物资源保藏和共享规则制度,避免微生物资源的流失和滥用,切实保障战略目标的实现。

| [1] |

国家科技基础条件平台中心. 中国生物种质与实验材料资源发展报告2016. 北京: 科学技术文献出版社, 2017.

|

| [2] |

Wu L H, Liu L, Sun Q L, et al. The status and future aspects of the researches of microbial resources in China. Acta Microbiologica Sinica, 2018, 58(12): 2123-2133. |

| [3] |

Guo L D. Progress of microbial species diversity research in China. Biodiversity Science, 2013, 20(5): 572-580. DOI:10.3724/SP.J.1003.2012.10129 |

| [4] |

OECD. Biological Resource Centres: Underpinning the Future of Life Sciences and Biotechnology.[2001-03-01]. http://www.oecd.org/sti/emerging-tech/2487422.pdf.

|

| [5] |

Smith D, McCluskey K, Stackebrandt E. Investment into the future of microbial resources:Culture collection funding models and BRC business plans for biological resource centres. Springerplus, 2014, 3: 81. DOI:10.1186/2193-1801-3-81 |

| [6] |

McCluskey K, Boundy-Mills K, Dye G, et al. The challenges faced by living stock collections in the USA. eLife, 2017, 6: e24611. DOI:10.7554/eLife.24611 |

| [7] |

McCluskey K. A Review of living collections with special emphasis on sustainability and its impact on research across multiple disciplines. Biopreservation and Biobanking, 2017, 15(1): 20-30. DOI:10.1089/bio.2016.0066 |

| [8] |

McCluskey K, Alvarez A M, Bennett A R, et al. The US culture collection network lays the foundation for progress in preservation of valuable microbial resources. Phytopathology, 2016, 106(6): 532-540. DOI:10.1094/PHYTO-02-16-0074-RVW |

| [9] |

杜占元, 刘旭. 自然科技资源共享平台建设的理论与实践. 北京: 科学出版社, 2007.

|

| [10] |

Kurtboke I, Swings J. Microbial Genetic Resources and Biodiscovery. Townsville: Australian Institute of Marine Science Publication Repository, 2004.

|

| [11] |

Jang K S, Kim Y H. Rapid and robust MALDI-TOF MS techniques for microbial identification:A brief overview of their diverse applications. The Journal of Microbiology, 2018, 56(1): 209-216. |

| [12] |

Wu L, Sun Q L, Desmeth P, et al. World data centre for microorganisms:an information infrastructure to explore and utilize preserved microbial strains worldwide. Nucleic Acids Research, 2017, 45: D611-D618. DOI:10.1093/nar/gkw903 |

| [13] |

Singh B K, Trivedi P. Microbiome and the future for food and nutrient security. Microbial Biotechnology, 2017, 10(1): 50-53. DOI:10.1111/1751-7915.12592 |

| [14] |

Overmann J, Scholz A H. Microbiological research under the Nagoya Protocol:Facts and fiction. Trends in Microbiology, 2017, 25(2): 85-88. DOI:10.1016/j.tim.2016.11.001 |

| [15] |

Simões M, Dias N, Santos C, et al. Establishment of a quality management system based on ISO9001 standard in a public service fungal culture collection. Microorganisms, 2016, 4: 21. DOI:10.3390/microorganisms4020021 |

| [16] |

刘旭. 中国生物种质资源科学报告(第二版). 北京: 科学出版社, 2015.

|