2. 中国科学院大学 北京 100049;

3. 中国科学院 科技促进发展局 北京 100864;

4. 贵州省畜牧兽医研究所 贵阳 550005;

5. 中国科学院微生物研究所 北京 100101

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. Bureau of Sciences & Technology for Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100864, China;

4. Guizhou Institute of Animal Husbandry and Veterinary Science, Guiyang 550005, China;

5. Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

JING Haichun Professor, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. His research focuses on understanding the molecular basis of forage production related traits including biomass, yield stability and sugar metabolism and storage.E-mail:hcjing@ibcas.ac.cn

党的十八大以来,习近平总书记站在全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的战略高度,把脱贫攻坚摆到治国理政突出位置。2017年10月,党的十九大报告中提出:到2020年实现农村贫困人口全部脱贫,贫困县全部摘帽,要坚决打赢精准脱贫攻坚战。“志智双扶”是打赢脱贫攻坚战的根本之策。“扶志”,就是扶思想、扶观念、扶信心;“扶智”,就是扶知识、扶技术、扶思路[1]。科技扶贫不仅是我国扶贫开发战略的重要组成部分和实现脱贫攻坚的重要战略措施,更是“扶智”的重要手段和途径[2]。

将科技转化为生产力,在贫困地区因地制宜发展特色产业,通过产业带动扶贫,才能实现精准扶贫的可持续发展。改革开放以来,随着社会经济的发展,我国居民的膳食结构发生了重大改变,对口粮的消耗大量减少,而对乳肉等畜产品的需求比20世纪80年代翻了3倍。由于长期以来我国农业上“重农轻牧”,使畜牧业发展缓慢,导致大量草畜产品依赖进口,威胁国家粮食安全。

2015年中央一号文件提出“加快发展草牧业……促进粮食、经济作物、饲草料三元种植结构协调发展”,就是为了深入推进农业结构调整,加强国内对优质草畜产品的自主供给,保障国家粮食安全。当前我国消费市场对优质乳肉产品的需求巨大,带动了对优质饲草料需求的强劲增加。因此,在广大贫困地区发展生态草牧业,开发优质特色的农畜产品,满足居民对美好生活的多元化消费需求,将是我国实施产业扶贫的重要方向。

1 草原地区是我国脱贫攻坚的重点区域 1.1 草原地区贫困分布特点及现状我国草原面积广阔,拥有天然草原面积4亿公顷,约占全球草原面积的12%,位居世界第一。草原是我国面积最大的陆地生态系统,约占国土面积的41%,是我国耕地面积的3倍,森林面积的1.9倍[3]。我国草地资源主要包括北方草原和南方草山草坡,以及零星的沿海滩涂、湿地和农区草地等。我国北方草原主要分布在内蒙古、新疆、西藏等12个省(自治区、直辖市),占全国草原总面积的83%;我国南方地区草原以草山、草坡为主,主要分布在云南、贵州、四川、江西、湖南等13个省(自治区)的丘陵、山地,约占全国草原总面积的17%。

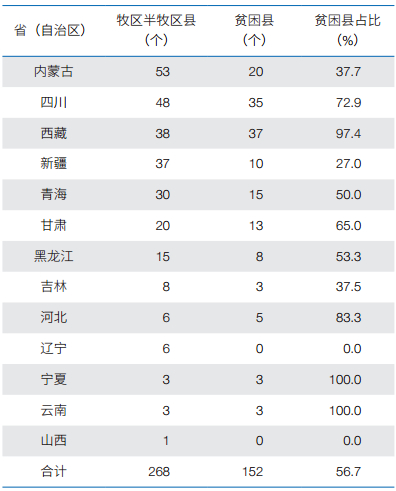

我国草原地区具有“四区叠加”的特点,是我国重要的生态屏障区、少数民族的主要聚居区,并且大多位于边疆地区,以及贫困人口的集中分布区。当前,少数民族地区是我国脱贫攻坚的“硬骨头”,是全面建设小康社会亟待补足的一块“短板”。我国1.1亿少数民族人口中,70%以上集中生活在草原区。目前,全国共有268个牧区半牧区县,大多数分布在内蒙古、新疆、西藏、青海、四川、甘肃、宁夏、云南等13个省(自治区)。其中,152个县是国家扶贫开发重点县,占牧区半牧区县总数的56.7%(表 1)。

自古以来,草原就是广大牧民赖以生存的基本生产资料,草原与牧民的生产、生活和文化发展息息相关,牧民收入的90%以上来自草原。除放牧外,草原还有独特的生态、经济、社会功能,是不可替代的重要战略资源。然而,过去由于超载过牧等不合理的开发利用,加之全球气候变化等自然因素的影响,我国北方大面积天然草原发生了不同程度的退化、沙化和盐渍化等现象,草原“三化”现象导致其生态功能和生产功能均显著降低。

在“以粮为纲”的观念指导下,南方草山草坡地区很多农民毁草开荒。全国约有9 000多万亩耕地分布在25度以上的坡地,其中大部分在南方草山草坡。开垦种粮导致水土流失日益严重,致使植被减少、土层变薄且日益贫瘠,土地生产力下降,从而导致草山草坡的水源涵养能力降低,增加了洪涝灾害的频率和强度[4]。草原生产力和物种多样性不断降低,草原生态变得非常脆弱,对畜牧业经济发展和农牧民生产生活带来严重的影响。

1.2 我国草原牧区扶贫的现有措施及存在问题2000年以来,国家先后启动了“退牧还草”、京津风沙源治理、西南岩溶地区草地治理等多项草原生态保护工程,并投入大量资金。2011年以来,我国在内蒙古、西藏、新疆等13个主要草原牧区省(自治区)实施草原生态补奖政策,对禁牧、草畜平衡措施给予奖励补贴,实施8年以来,国家累计投入资金1 326亿元[5]。经过多年的生态治理,项目区草原植被有所恢复,高度、盖度和产草量均有所提高。但是,我国天然草原总体恶化、局部好转的趋势没有得到根本改变,草原牧区2017年的家畜平均超载率仍然有11.3%。与此同时,国家投入大量资金用于牧民禁牧休牧的补贴,虽然保持了减畜不减收的目标,但是与国家整体经济发展速度相比,我国草原牧区农牧民的人均收入仍然远低于全国农民人均收入。比如,2016年,我国108个牧区县、160个半牧区县的农牧民人均收入仅是全国农民人均收入的63%、66%;2017年,我国内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、四川六大牧区农牧民人均收入是全国农民人均收入的83.6% [5]。因此,要解决草原生态保护与牧民增收之间的矛盾,需要加强科技支撑,通过技术措施促进草地生产条件改善,提高草地的生产力和生态功能。

我国广大北方草原牧区和南方草山草坡由于山高路远,基础设施建设难度高、投资大,开发利用困难较多,诸多原因造成这些地区发展缓慢,经济相对落后,这也是我国草原地区贫困人口较多的主要原因。与此同时,也正是由于这些地区经济发展缓慢,受到的工业和农药污染较少,很适合发展生态草牧业,生产绿色无污染的优质草畜产品。改革开放以来,随着社会经济的发展,居民对高品质食物的需求不断增加,市场空间巨大。因此,在我国广大草原贫困地区发展生态草牧业,开发特色优质草畜产品,满足人民对多元化食物消费的需求,既是产业扶贫的重要出路,也是我国建设美丽中国、实施乡村振兴战略的重要内容。

2 生态草牧业是草原地区产业扶贫的重要方向由于我国传统农业多年来重视粮食作物生产,草的作用很大程度上被忽视,无论是国家政策还是农牧民的认识,草原畜牧业相对传统农业都更为薄弱。自2015年中央一号文件提出“加快发展草牧业”以来,党中央、国务院以及多个部委陆续出台了系列政策和措施,各项政策的制定和出台,表明在我国农业结构调整中越来越重视“草”的作用。

2017年习近平总书记主持召开的中央全面深化改革领导小组第37次会议上,首次将“草”纳入“山水林田湖”的提法,即“坚持山水林田湖草是一个生命共同体”,这是对草原地位的重要肯定。在新一轮国务院机构改革中,国务院组建了国家林业和草原局,由自然资源部管理,这是国家重视草原生态保护和草地资源管理的重大具体的举措,是对“草”地位的肯定,对我国草原生态系统保护和发展具有重大意义。

这一系列政策的出台和具体的举措,为我国草牧业发展提供了前所未有的良好机遇,各地区各部门积极行动,大力兴草兴牧,草牧业未来市场发展前景广阔。草原牧区发展草牧业应遵循“生态优先,以草定畜”的原则,科学配置草地的生态和生产功能,将草地保护与适度利用相结合;草山草坡发展草牧业,应遵循“因地制宜,适度利用”的原则,在保护植被的条件下,发挥边际土地的作用,发展具有特色的高产高效草牧业[6]。

在上述基本原则的指导下,通过加强科技支撑,运用适宜的成熟技术,可以快速恢复退化天然草地的生产力,同时还可以提高草原物种多样性,增加优质牧草的比例,以及维持草地生产力的稳定性[7];在牧草加工利用过程中,通过添加微生物菌剂、酶制剂、发酵抑制剂等青贮添加剂,或者生物添加剂、天然添加剂等干草添加剂,可以显著提高饲草品质,延长牧草保存期,便于饲草贮藏、运输和家畜采食,有效减少资源浪费[8]。通过加强科技支撑,在种草、制草、养畜等草牧业产业链的各个环节,可以显著提高水土资源利用效率,饲草利用率和转化率等[6]。这些结果表明,扶持贫困地区发展生态草牧业,是科技助力精准脱贫的一个重要方向。

3 生态草牧业扶贫实践和模式探索我国268个牧区半牧区县拥有草原面积2.57亿公顷,约占全国草原总面积的67%[3]。利用牧区优势丰富的草地资源,通过发展生态草牧业,提高畜牧业生产效率,改善生态环境,恢复草原的生态功能,从而带动草原旅游、休闲养生等第三产业,是实施产业扶贫的重要方向。全国通过发展生态草牧业产业扶贫,已有不少成功的案例和模式,如甘肃省定西市[9]、甘肃省临洮县[10]、西藏贡嘎县[11]等地的生态草牧业产业扶贫模式,均取得了显著成效。

中国科学院的生态草牧业扶贫工作由院科技促进发展局组织,中国科学院植物研究所(以下简称“植物所”)牵头,联合中国科学院微生物研究所(以下简称“微生物所”)、中国科学院武汉植物园(以下简称“武汉植物园”)、中国科学院地理科学与资源研究所(以下简称“地理资源所”)以及贵州省畜牧兽医研究所等院内外科研单位,共同在贵州省水城县开展了“黑山羊草畜一体化科技扶贫项目”,实施1年以来取得了初步成效[12]。此外,中国科学院科技促进发展局牵头组织植物所、微生物所、武汉植物园等相关研究所,与云南省昭通市开展全方位的科技合作。植物所牵头赴昭通市永善县进行调研对接,初步了解了当地草地资源、畜牧业发展现状以及扶贫概况,拟在永善县打造草牧业全产业链中提供全面的科技支撑。

3.1 贵州省水城县草牧业产业扶贫模式水城县位于贵州省六盘水市腹地,地处西南喀斯特滇桂黔石漠化山区,属温凉湿润的高原亚热带季风气候,总面积3 607.82平方公里。水城县草山、草坡资源丰富,20公顷以上的连片草场面积达4万公顷以上,零星草场面积约1万公顷左右,草场面积占土地总面积约14%。水城县是贵州省14个深度贫困县之一,贫困人口31 901户107 018人,未出列贫困村110个,其中深度贫困村71个。

水城县大部分乡镇冬春季节天然草地有4—5个月的枯草期,缺乏青饲料供应,牲畜食用营养价值低的农作物秸秆,会导致严重掉膘、出栏周期长、商品质量差等问题。开展冬闲田种草,可有效改善这一状况。目前水城县有冬闲田面积4.4万公顷,土地资源丰富,部分村镇通过种植一年生黑麦草,实现种草养畜收入达到传统种植收入的12.5倍[13]。

为此,根据“为养而种、草畜配套、良性循环”的发展宗旨,依托中国科学院在生态草牧业科技示范领域的科研成果优势,由植物所牵头,联合微生物所等多家院内单位,先后多次到水城县猴场乡、陡箐镇等地进行实地考察。根据当地的资源优势和特色畜种,植物所扶贫团队与水城县政府研究确定了开展人工种草进行黑山羊养殖的发展方向。为充分集成各方优势,项目联合贵州省畜牧兽医研究所黑山羊高效养殖的科研团队,与水城县当地农业企业合作,采用“政府+科研机构+企业”的三位一体合作模式,依托基地示范、合作社推广、贫困户分散经营、企业统一回收、统一品牌化市场运作的发展思路。2018年在水城县猴场乡格支村率先开展黑山羊草畜一体化养殖示范项目,以带动水城县域草牧业及黑山羊养殖产业的发展。该项目计划投资2亿元建成黑山羊草畜一体化全产业链项目,分为3期实施。计划项目达产后,将改良恢复当地4万多公顷草山草坡,提高草地生产力,实现年出栏60万只黑山羊,屠宰、精分割和精加工产能达1.8万吨,实现年产值20亿以上,利税2亿元以上,从而带动水城县上万人就业增收,实现精准扶贫的目标。

项目已初步运行1年,由格支村委牵头成立黑山羊养殖专业合作社,担保并组织贫困户户均种植高产牧草10亩,并按统一的技术规程开展种母羊代养户均30只,由企业与合作社签订种母羊代养协议,并提供种公羊配种和一定的饲草料保障,年底由企业负责回收活羊。贫困户主要收入来源包括4个渠道:①土地流转租金,平均每亩租金500元;②种植牧草销售,以青贮玉米为例,按每公斤0.3元销售给企业;③种母羊代养回销,每只收益约300—500元;④企业和合作社务工,主要为人工收割牧草,按每公斤0.1元计算,每天可收入100—150元。初步计算2018年的扶贫成效,带动贫困户户均年收入最高的达到4.34万元,最低的也达到2.75万元。

3.2 云南省永善县草牧业产业扶贫模式永善县位于云贵高原北部,四川盆地边缘,乌蒙山脉西北面,金沙江下游,地处云南、四川两省六县结合部,土地面积2 789平方公里,属中亚热带季风气候区。全县草地面积61 095.5公顷,占土地总面积的22%。截至2018年7月,永善县共有建档立卡贫困户41 893户178 601人,其中未脱贫24 063户99 316人,占贫困户总数57.44%。

永善县草地分山地草甸草山、暧性草丛、暧性灌草丛、热性灌草丛4种类型。人工草地为鸭茅、黑麦草、白三叶型,天然草场以野青茅、画眉草、野燕麦、野草莓、熟地草为主。永善县牲畜养殖以牛羊为主:2017年末存栏黄牛4.9万头,出栏黄牛达1.3万头,现有肉牛规模养殖场38个;2017年末存栏羊15.6万只,出栏羊达10万只。永善县的马楠半细毛羊是当地培育的国家级品种,已经农业农村部审核为农产品地理标志登记保护产品

根据永善县地方政府提出的需求,由植物所牵头,联合微生物所等院内单位,赴永善县进行实地考察,先后调研了溪洛渡镇、黄华镇、莲峰镇、马楠苗族彝族乡等多个乡镇;根据当地天然草地现状和饲草利用情况,对天然草地合理利用、青贮草产品加工和高效饲喂等提出了科学建议。

永善县草牧业扶贫主要采取企业集中经营的模式,由企业建基础,乡镇组建养殖合作社吸收建档立卡贫困户,签订“代养”合作协议,养殖合作社通过股权量化将建档立卡贫困户扶贫资金按1万元/户入股公司,公司则为建档立卡贫困户每户代养1头肉牛,公司按入股资金总额的8%实行年度保本定额分红,其中:贫困户占7%分红作为收益;专业合作社占1%作为发展资金。项目运行后拟实现一地“生四金”,即:①草场流转收租金。育肥基地和能繁母牛基地流转草场1.5万亩,平均每亩12元,每年流转费用17.8万元。②务工就业挣薪金。企业拟吸纳30人入场务工,月工资3 000元左右,每人年收入3.6万元左右。③扶贫资金入股分股金。按分红比例,每户贫困户每年可分得红利700元,1 247户每年可分红87.29万元,专业合作社每年可分得红利12.47万元。④饲料种植增现金。贫困户可在承包地种植饲料玉米出售给公司,每亩收入可达3 000元以上。通过“代养”合作模式,贫困户全程参与草地种植、肉牛饲养管理、销售、加工等环节,建立起公司与合作社、贫困户的利益联结机制,确保贫困户的扶贫资金保本运行,实现公司基地发展壮大、合作社组织化提升、农民脱贫增收的“三赢”目标。

4 草牧业扶贫面临的问题与下一步工作思考2015年中央一号文件发布后,草牧业受到了全社会前所未有的关注,国家部委相继出台了多项政策和指导意见,地方政府高度重视并积极开展草牧业实践,学术界从多个层面、不同角度解读草牧业的内涵和外延[14, 15]。在各个层面的推动下,草牧业作为近几年兴起的新兴产业,发展势头迅速。但是,由于过去长时期“以粮为纲”的传统思想根深蒂固,草牧业在大农业发展中不受重视,导致我国草牧业产业发展基础薄弱、草牧业科技支撑严重不足,草牧业科技和推广人员较少[16]。因此,在各地草牧业产业扶贫发展中,需要进一步加强生态草牧业科技研发,根据不同区域资源禀赋,打造特色生态草牧业产业链,总结生态草牧业产业扶贫新模式。

(1) 加强生态草牧业科技研发,加大贫困地区科技培训力度。补齐草牧业发展短板,关键在科技。由于过去我国在草牧业领域的科研投入相对较少,导致草牧业科技发展远落后于传统种植业。例如,我国严重缺乏优质的本土草畜品种,现代育种技术几乎没有应用到草业领域等。家畜品种主要依赖进口,本土畜种普遍存在生产性能差、饲草转化率低、养殖成本高等问题。我国饲草利用方式粗放,青贮饲料多采用自然发酵,导致饲草收获浪费严重,营养损失大[6]。当前,我国草牧业在全国各地迅速发展,草牧业科技从业人员和技术推广人员严重缺乏,尤其在地处边远的广大贫困地区,科技人才的缺口更为突出。因此,加强贫困地区科技培训力度,培养当地的科研力量和后备人才,对于草牧业产业扶贫的可持续性至关重要。

(2) 发挥龙头企业带动作用,打造生态草牧业全产业链。生态草牧业是从天然草地恢复改良、人工草地种植、草产品加工利用到畜牧养殖和产品加工的复杂系统,各个环节之间既相互联系,又相互制约。饲草供给价格直接关系到养殖成本,养殖收益又直接影响到对饲草的需求。因此,只有打造生态草牧业全产业链,协调种植、养殖、产品加工等各个环节的收益分配,才能促进草牧业健康可持续发展。任何产业发展都离不开企业带动。因此,贫困地区应加强政策引导,培育和扶持地方龙头企业或引进相关龙头企业,通过政府引导、企业带动、科技支撑、贫困户参与的思路,创新运行管理体制和运营机制,打造种养加一体化的草牧业全产业链,带动贫困地区草牧业产业稳步发展。

(3) 根据贫困区资源禀赋,发展特色生态草牧业。我国贫困地区大多地处山区和边远地区,交通不便,信息闭塞,资源开发利用不足。正是因为这些地区经济发展缓慢,受到的工业和农药污染较少,仍然保有较好的生态环境,是发展生态草牧业的理想区域。根据贫困区的资源禀赋和当地传统畜种适应性强的优势,不同区域可以发展特色草牧业,从而为我国居民提供绿色无污染的多元化优质畜产品。例如,水城县的黑山羊、永善县的马楠半细毛羊均是国家地理标志产品。同时,通过天然草地改良,恢复草原植被景观,结合地方少数民族文化特色,开发草原文化旅游,带动第三产业发展,这也是践行“绿水青山就是金山银山”理念的一条重要路径。

(4) 加强地方特色品牌建设,提高畜产品附加值。发展生态草牧业,最终的产品出口主要是优质的乳肉等畜产品。随着社会经济的发展,居民对营养健康的刚性需求激增,膳食结构趋于多元化,消费结构不断升级,对安全、优质的牛羊肉和奶类等动物蛋白食物的消费需求与日俱增。贫困地区要加强特色畜产品的精深加工,开发多元化的乳肉等畜产品,通过规范生产经营行为,加强地方特色品牌塑造,提高产品的附加值,从而提高养殖收益,进一步增强带动农牧民增收致富的能力。

| [1] |

胡光辉.扶贫先扶志扶贫必扶智——谈谈如何深入推进脱贫攻坚工作.人民日报, 2017-01-23.

|

| [2] |

段子渊, 张长城, 段瑞, 等. 坚持科技扶贫实现精准扶贫促进经济发展[J]. 中国科学院院刊, 2016, 31(3): 346-350. |

| [3] |

全国畜牧总站. 中国草业统计2016[M]. 北京: 中国农业出版社, 2017.

|

| [4] |

林祥金. 我国南方草山草坡开发利用的研究[J]. 四川草原, 2002, (4): 1-16. DOI:10.3969/j.issn.1673-8403.2002.04.001 |

| [5] |

国家林业和草原局.中国草原保护情况.[2018-08-22]. http://www.forestry.gov.cn/main/198/20180822/165623356211956.html.

|

| [6] |

方精云, 景海春, 张文浩, 等. 论草牧业的理论体系及其实践[J]. 科学通报, 2018, 63(17): 1619-1631. |

| [7] |

潘庆民, 薛建国, 陶金, 等. 中国北方草原退化现状与恢复技术[J]. 科学通报, 2018, 63(17): 1642-1650. |

| [8] |

钟瑾, 倪奎奎, 杨军香, 等. 我国饲用草产品加工技术的现状及展望[J]. 科学通报, 2018, 63(17): 1677-1685. |

| [9] |

杜妮妮. 定西市安定区草牧产业扶贫模式探索[J]. 现代畜牧科技, 2018, (11): 28. |

| [10] |

桑育雄. 临洮县草牧业助推精准扶贫的成效及其模式[J]. 扶贫攻坚, 2017, 47(11): 120-121. |

| [11] |

孙维, 武俊喜, 钟志明, 等. 西藏草牧业科技精准扶贫模式研究——以吉纳村为例[J]. 科技促进发展, 2017, 13(6): 449-454. |

| [12] |

夏勇, 田弋夫, 余德顺, 等. 科技助推"三变"改革建立科技扶贫长效机制——中国科学院贵州省水城县定点科技扶贫实践与探讨[J]. 中国科学院院刊, 2018, 33(12): 1374-1380. |

| [13] |

何天丽, 何刚. 水城县冬闲田土种植一年生黑麦草的现状及前景[J]. 农技服务, 2007, 24(12): 78, 113. |

| [14] |

任继周. 我对"草牧业"一词的初步理解[J]. 草业科学, 2015, 32(5): 710. |

| [15] |

方精云, 李凌浩, 蒋高明, 等.如何理解"草牧业"?中国科学报, 2015-07-17.

|

| [16] |

张自和, 盖均镒.中国草业发展保障体系研究//旭日干, 任继周, 南志标.中国草地生态保障与食物安全战略研究丛书(第六卷).北京: 科学出版社, 2017.

|