2. 中国科学院洁净能源创新研究院 大连 116023

2. Dalian National Laboratory for Clean Energy, Chinese Academy of Sciences, Dalian 116023, China

由于能源需求的日益增长,化石燃料的消耗与CO2排放总量快速上升,“清洁、低碳、安全、高效”的能源变革已是大势所趋。可再生能源(如太阳能、风能、水电等)作为替代能源大规模使用却受限于其固有的间歇性、波动性与随机性;而氢是一种洁净的二次能源载体,能方便地转换成电和热,转化效率较高,有多种来源途径。采用可再生能源实现大规模制氢,通过氢气的桥接作用,既可为燃料电池提供氢源,也可绿色转化为液体燃料,从而有可能实现由化石能源顺利过渡到可再生能源的可持续循环,催生可持续发展的氢能经济。氢能作为连接可再生能源与传统化石能源的桥梁,可以为实现“氢经济”与现在或“后化石能源时代”能源系统起到桥接作用。因此,氢能作为洁净能源利用是未来能源变革的重要组成部分。

氢燃料电池具有燃料能量转化率高、噪音低以及零排放等优点,可广泛应用于汽车、飞机、列车等交通工具以及固定电站等方面。从燃料电池在载人航天、水下潜艇、分布式电站获得应用以来,燃料电池一直受到各国政府和企业的关注,其研发、示范和商业化应用的资金投入不断增加。在未来煤电占比相对较低的情况下,由于风能、太阳能等可再生能源技术规模的增大,整个上游的电源结构会越来越清洁。在这种结构下,新能源汽车特别是纯电动汽车、基于电解水制氢的燃料电池汽车,排放强度会明显下降。而燃料电池汽车不同于纯电动汽车的是,它实现了上游发电和终端用电在时间上的“分离”,进而使得氢能相比于波动性较大的风能和太阳能(纯电动车技术路线)的互补能力更强。因此,发展氢能和氢燃料电池具有巨大的能源战略意义。

2 国外氢能与燃料电池发展现状及分析全球范围来看,世界主要发达国家从资源、环保等角度出发,都十分看重氢能的发展,目前氢能和燃料电池已在一些细分领域初步实现了商业化。2017年全球燃料电池的装机量达到670兆瓦,移动类装机量455.7兆瓦,固定式装机量213.5兆瓦[1]。截至2017年12月,全球燃料电池乘用车销售累计接近6 000辆。丰田Mirai共计销售5 300辆,其中美国2 900辆,日本2 100辆,欧洲200辆,占全球燃料电池乘用车总销量的九成以上。截至2017年年底,全球共有328座加氢站,欧洲拥有139座正在运行的加氢站[2],亚洲拥有118座,北美拥有68座。目前氢燃料电池及氢燃料电池汽车的研发与商业化应用在日本、美国、欧洲迅速发展,在制氢、储氢、加氢等环节持续创新[3]。

2.1 美国氢能与燃料电池发展现状美国氢能的生产和储运有Air Products、Praxair等世界先进的气体公司,并且有技术领先的质子膜纯水电解制氢公司,同时还掌握着液氢储气罐、储氢罐等核心技术[4]。液氢方面,美国在液氢生产规模、液氢产量、价格方面都具有绝对优势。美国燃料电池乘用车和叉车保有量领先全球:丰田Mirai在美国销售了超过2 900辆燃料电池汽车。美国拥有世界最大的燃料电池叉车企业Plug Power,目前已有超过2万辆燃料电池叉车,进行了超过600万次加氢操作。加氢站建设方面,目前北美分布的68座加氢站仅1座位于加拿大,其余全部分布在美国,其加州地区集中度最高。美国燃料电池汽车液氢使用量非常高,全年液氢市场需求量的14%都被用于燃料电池车。

2.2 日本氢能与燃料电池发展现状日本由于资源短缺,政府对氢能和燃料电池的推广力度在世界范围内都是最大的。目前,日本在家庭用燃料电池热电联供固定电站和燃料电池汽车商业化运作方面都是最成功的。早在2014年4月制定的“第四次能源基本计划”,日本政府就明确提出了加速建设和发展“氢能社会”的战略方向。所谓“氢能社会”是指将氢能广泛应用于社会日常生活和经济产业活动之中,与电力、热力共同构成二次能源的三大支柱。据此,2014年6月,日本经济产业省制定了“氢能与燃料电池战略路线图”,提出了实现“氢能社会”目标分三步走的发展路线图[5]:到2025年要加速推广和普及氢能利用的市场;到2030年要建立大规模氢能供给体系并实现氢燃料发电;到2040年要完成零碳氢燃料供给体系建设。截至2018年1月,日本燃料电池乘用车保有量约2 000台[6],燃料电池大巴预计2020年增加到100台。从目前的燃料电池汽车价格、保有量和加注站数量来看,日本尚处于燃料电池汽车社会的摇篮期,预计2050年将是日本燃油汽车全面向燃料电池汽车过渡之年。

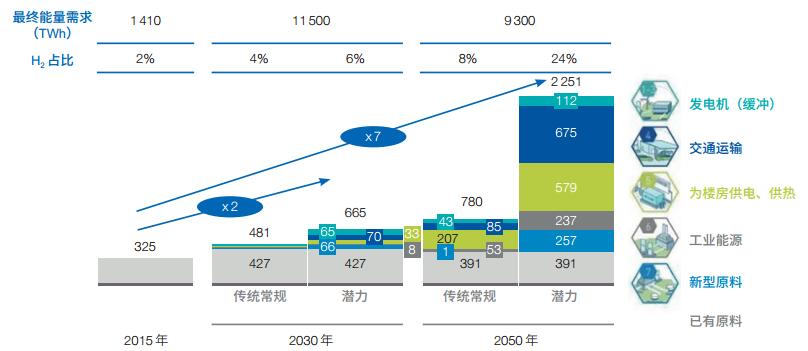

2.3 欧洲氢能与燃料电池发展现状近期,欧洲燃料电池和氢能事业联合组织(FCH JU)发布了“欧洲氢能路线图”(图 1)[7]。该路线图提出了欧洲氢能未来30年的发展规划,并得到欧洲17家氢能公司和组织的支持。该报告认为,氢是欧洲能源转型的重要元素,到2050年可占最终能源需求的24%并提供540万个工作岗位。为了实现欧洲二氧化碳减排目标,必须发展氢能。对于诸如天然气网、运输(特别是重型车辆)关键部分的规模脱碳、高级燃料和化学原料需要大量使用氢气。此外,氢气可以解决大规模整合可再生能源以及实现低成本季节性储能和跨区域有效清洁能源运输中的技术难题。报告认为,到2050年,氢能将在各个领域发挥重要作用,并为了实现欧洲2050年氢能产业目标,设置了短期和中期目标。报告预测,到2050年,欧洲10%—18%建筑的供暖和供电可以由氢能提供;工业中23%的高级热能可由氢能提供。报告指出,氢能的使用将带来巨大的社会、经济和环境效益。到2030年,氢能的预计部署将为欧盟公司的燃料和相关设备创造约1 300亿欧元的产业;到2050年达到8 200亿欧元。氢能将为欧盟工业创造一个本地市场,作为在全球氢能经济中竞争的跳板。2030年的出口潜力估计将达到700亿欧元,净出口额将达到500亿欧元。

2.4 韩国氢能与燃料电池发展现状韩国在氢能和燃料电池领域也有较强的规划布局,但是其相关技术实力较欧、美、日略逊一筹。以现代等汽车企业为依托,韩国政府未来5年内用于氢燃料电池以及加氢站的补贴将达到20亿欧元。目标是到2022年为15 000辆燃料电池汽车和1 000辆氢气公交车提供资金。其中资助计划包括310个新的氢气加气站,政府还将制定使用法规[8]。韩国政府于2019年1月发布“氢能经济发展路线图”,旨在大力发展氢能产业,以引领全球氢燃料电池汽车和燃料电池市场发展。根据该路线图,韩国政府计划到2040年氢燃料电池汽车累计产量由2018年的2 000余辆增至620万辆,氢燃料电池汽车充电站从现有的14个增至1 200个。韩国政府表示将开始为燃料电池出租车和卡车提供补贴,到2022年燃料电池公交车数量将增加到2 000辆,并预计在2021年开始用燃料电池车取代燃油警车[9]。在固定式燃料电池方面,韩国目前的发展重点在于大型燃料电池发电站。韩国斗山集团是推动该项目建设的主体。2017年6月,该集团完成了韩国最大的氢能燃料电池发电站的建设,而该发电站的建设成本大约有3 600万美元。据报道,该发电站每年可生产144台440千瓦的燃料电池系统,可以满足市场的需求[10]。

3 国内氢能与燃料电池发展现状及分析 3.1 国内氢能产业链的结构分析氢能产业链主要包括:氢的制取、储存、运输和应用等环节。氢既可广泛应用于传统领域,又可应用于新兴的氢能车辆(包括乘用车、商用车、物流车、叉车、轨道车等)以及氢能发电(包括热电联供分布式发电、发电储能、备用电源等)。为加快发展中国的氢能产业,依据目前的资源条件和能源产业状况,应在加强氢安全的基础上,积极推行氢源多元化及氢能多元化和规模化应用。我国近年来每年纯度99%以上氢气的使用量约700亿立方米(约600万吨),年产值1 200亿元人民币以上。目前国内发展氢能的生产方式,主要有煤制氢、天然气制氢和工业副产氢,其中工业副产氢追溯其上游一次能源主要还是煤和天然气。因此,目前国内氢能生产主要还是依靠化石能源,而电解水制氢仅占比2%—4%,占比较为有限[11]。对于氢能的消费,国内大约90%或更多纯度99%左右的氢气都用于炼化产品生产过程中的加氢,以及合成氨、合成甲醇、石油炼化等化工领域,仅有2%—4%的氢气作为工业气体用于冶金、钢铁、电子、建材、精细化工等行业的还原气、保护气、反应气等,而在燃料电池汽车领域氢能的利用更少。总体看,目前我国具备一定的氢工业基础,但是仍然还是以工业原料为主。氢作为能源消费的市场规模依然较小。

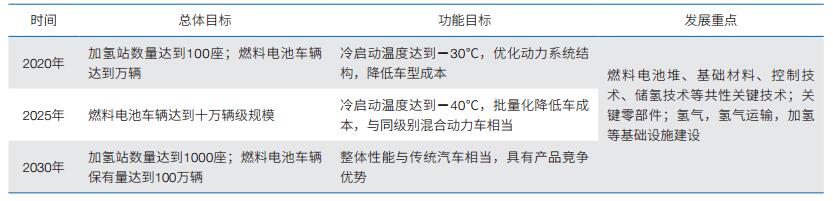

在氢能和燃料电池发展方面,我国也一直不落后。2016年10月,中国标准化研究院资源与环境分院和中国电器工业协会发布的《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书(2016)》 [12]首次提出了我国氢能产业的发展路线图(表 1)。对我国中长期加氢站和燃料电池车辆发展目标进行了规划。《中国制造2025》明确提出燃料电池汽车发展规划,更是将发展氢燃料电池提升到了战略高度。目前不论是国内的氢能技术,还是氢能产业基础,虽然都具有一定的战略规模,但是与国际最先进水平还有一定的差距。

在我国中东部沿海经济、技术实力较强的珠三角、长三角和北京等地区,聚集了我国燃料电池发展的主要企业。并且,近2年燃料电池投资热度升温,由几年前的数家发展到现在的近千家燃料电池企业。与国外丰田、现代等燃料电池生产企业发展路线不同,中国氢燃料电池汽车企业主要分布在商用车领域——氢燃料电池商用车已实现量产[13]。氢燃料电池乘用车还处于示范运行阶段,其中上汽集团对燃料电池乘用车投入力度最大,2017年发布国内第一款商业化燃料电池轻型客车——大通V80[14]。燃料电池叉车方面,我国已有东莞氢宇等企业布局,随着氢能市场不断成熟,我国叉车市场会是燃料电池另一个巨大的应用场景。

加氢站方面,目前我国已形成了一批从加氢站设计到运营的企业,这些企业主要集中在北上广地区。目前我国制氢、储氢、加氢等环节的关键核心设备,还不能全部“国产化”,成本难降。我国建成可运行加氢站12个,在建19个,典型代表北京永丰加氢站和上海安亭加氢站均从国外引进核心设备和技术咨询服务[15]。我国示范性加氢站及燃料电池客车车载供氢系统尚处于35兆帕压力技术水平。为与客车配套,现有加氢站采用45兆帕隔膜式压缩机、45兆帕储氢罐和35兆帕氢气加注机等设备,压力标准提升还有待未来70兆帕燃料电池汽车普及[16]。

3.2.2 国内燃料电池技术现状及问题在系统方面,国内燃料电池开发以车用质子交换膜燃料电池为主,已经具有系统自主开发能力且生产能力较强。以新源动力、亿华通、氟尔赛、重塑科技和国鸿重塑为代表的企业,具备年产万台燃料电池系统的批量生产能力。然而在燃料电池系统关键零部件方面,中国与国际先进水平差距较大,基本没有成熟产品。

在电堆方面,国内燃料电池电堆正在逐渐起步,电堆及产业链企业数量逐渐增长,产能量级提升,到2018年国内电堆产能超过40万千瓦。目前,国内电堆厂商主要有两类:①自主研发,以新源动力、神力科技和明天氢能为代表;②引进国外成熟电堆技术,以广东国鸿为代表,其余企业有潍柴动力、南通百应等。

在双极板方面,由于机加工石墨板成本高,复合材料双极板近年来开始走向应用,如石墨/树脂复合材料、膨胀石墨/树脂复合材料、不锈钢/石墨复合材料等。国内新源动力开发的不锈钢/石墨复合双极板电堆已经应用于上汽大通V80轻型客车上。广东国鸿引进加拿大Ballard公司膨胀石墨/树脂复合双极板生产技术,生产电堆已经装备数百辆燃料电池车。乘用车燃料电池具有高能量密度需求,金属双极板相较于石墨及复合双极板具有明显优势。金属双极板的设计及加工技术主要掌握在国外企业,国内企业尚处于小规模开发阶段,但是明天氢能科技公司正在建设年产万台级自动化生产线。

在膜电极方面,以新源动力、武汉理工新能源为代表,初步具备了不同程度的生产线,年产能在数千平方米到万平方米,但还需要开发以狭缝涂布为代表的大批量生产技术。市场上主要生产全氟磺酸膜的企业主要来自于美国、日本、加拿大及中国。我国已具备质子交换膜国产化能力,山东东岳集团质子交换膜性能出色,具备规模化生产能力。目前,东岳DF260膜厚度可做到15 μm,在OCV情况下耐久性大于600小时。

在催化剂方面,海外企业领先,国内正起步。国内尚处于研究阶段的单位有两类:①国内企业,如贵研铂业。贵研铂业主营汽车尾气铂催化剂,和上汽共同研发燃料电池催化剂。②研究机构,如中国科学院大连化学物理研究所、上海交通大学、清华大学等。例如,中国科学院大连化学物理研究所制备的Pt3Pd/C合金催化剂,已应用于新源动力生产的燃料电池发动机。

在碳纸产品方面,主要由日本Toray公司等几个国际大生产商垄断,国内碳纸产品尚处于研发及小规模生产阶段。

在系统部件方面,氢气循环泵主要依赖进口,空压机还没有能够大批量生产,缺少低功耗高速无油空压机产品。

总而言之,我国在整车、系统和电堆方面均已有所布局,但零部件方面的相关企业仍较少,特别是最基本的关键材料和部件,如质子交换膜、碳纸、催化剂、空压机、氢气循环泵等;国内虽有相关企业开始介入,但与国际先进产品相比,可靠性和耐久性仍存在较大差距,大部分关键零部件及关键材料仍依赖进口。

4 国内氢能燃料电池存在的问题及对策 4.1 关键材料与核心部件缺少批量生产技术近年来,我国氢能燃料电池技术整体上取得了长足的发展,但关键材料、核心部件的批量生产技术尚未形成,催化剂、隔膜、碳纸、空压机、氢气循环泵等仍主要依靠进口,这严重制约了我国氢能燃料电池产业的自主可控发展。应当看到,我国在高活性催化剂、高强度高质子电导率复合膜、碳纸、低铂电极、高功率密度双极板等方面的技术水平目前已经达到甚至超过了国外的商业化产品,但多停留于实验室和样品阶段,还没有形成大批量生产技术。因此,亟待加强上述关键材料核心部件的技术转化,加快形成具有完全自主知识产权的批量制备技术和建立产品生产线,全面实现关键材料核心部件的国产化与批量生产。同时,进一步提高电堆比功率,降低电堆铂用量,才能大幅降低燃料电池产品的成本。

4.2 电堆和系统可靠性与耐久性有待提高目前,我国燃料电池堆和系统可靠性与耐久性等与国际先进水平仍存在差距,在全工况下的可靠性与耐久性有待提高。燃料电池系统可靠性与寿命不完全由电堆决定,还依赖于系统配套,包括燃料供给、氧化剂供给、水热管理和电控等。因此,需加强燃料电池系统整体的过程机理及控制策略研究。这方面我国已取得一定的成果,如中国科学院大连化学物理研究所采用“电-电”混合的基础上,还采用限电位控制、膜电极在线水监测、氢侧循环等控制策略和技术方法,有效提升了燃料电池系统的寿命和耐久性。因此,应在已有基础上,进一步加强车载工况、低温、杂质等实际运行环境下的衰减机理与环境适应性研究,大幅提升燃料电池产品的可靠性与耐久性。

4.3 加氢站建设成本高、加氢费用高目前,加氢站建设成本高,氢气运输成本较高,造成加氢费用高,同时加氢站等基础设施不完善,直接制约了氢燃料电池汽车的发展、商业化示范运行和大规模应用。加快加氢站建设,建立其建设审批程序和运营监管标准成为当务之急。通过加强加氢站关键材料、核心部件及技术国产化,进一步降低加氢站建设成本。通过发展氢储运技术,如液氢储运、氢的管道运输以及新型储氢材料如有机液体储氢等,降低氢气储运成本。在此基础上,通过选择有廉价氢源的地区先行开展氢燃料电池汽车的商业化运营,将有效地促进加氢站技术的提升和逐步降低氢气使用成本,进而通过技术提升、市场辐射,带动我国氢能燃料电池产业的整体技术进步和产业发展。此外,对于暂时无加氢站或边远地区不宜建加氢站的情况,车载甲醇制氢的燃料电池车具有一定优势,可以进行示范。同时,也应布点发展汽柴油车载制氢技术,为发展特种应用的燃料电池车奠定基础。

4.4 技术标准、检测体系不健全、不完善目前氢能燃料电池方面的标准远不能满足产业快速发展的需求,表现在支撑行业发展的氢制备、储运、加注及实际工况下氢燃料电池从部件到系统的评价检测体系等仍不健全,使得产业全链条下的产品推广受到严重的制约和限制。亟待完善氢能燃料电池技术标准体系,建立完整的材料、部件、系统的有效检测体系,为氢能燃料电池的技术发展、产品应用提供基础保障。

5 我国氢能与燃料电池发展展望 5.1 国内氢能与燃料电池发展趋势(1)商用车带动加氢站建设,降低氢气与燃料电池成本。我国燃料电池汽车发展路径明确:通过商用车发展,规模化降低燃料电池和氢气成本,同时带动加氢站配套设施建设,后续拓展到乘用车领域。优先发展商用车的原因在于:一方面,公共交通平均成本低,而且能够起到良好社会推广效果,待形成规模后带动燃料电池成本和氢气成本下降;另一方面,商用车行驶在固定线路上且车辆集中,建设配套加氢站比较容易。当加氢站数量增加、氢气和燃料电池成本降低时,又会支撑更多燃料电池汽车。

(2)发展氢燃料电池汽车产业集群,促进全产业链发展。燃料电池关键零部件、电堆、系统、制氢储氢、检测及整车开发企业,以“产业集群”的形式,目前已在上海、广州、江苏等地快速发展。通过氢燃料电池汽车产业集群,可以促进氢能燃料电池全产业链的快速发展,有效降低成本。

5.2 保障措施与政策需求建议(1)加强顶层设计,全面规划氢能燃料电池发展途径。包括围绕产业发展重点、产业布局优化、加氢站总体布局、政策措施制定等,从国家层面研究制定氢能燃料电池总体规划和发展路线图,从而引导我国氢能燃料电池技术创新和产业的快速与健康发展。

(2)加强研发投入,确保核心技术自主可控。聚焦氢能燃料电池全产业链的关键核心技术,通过设立氢能燃料电池专项等促进从基础研究、关键技术攻关、应用示范到产业化转化的创新能力提升,保障我国氢能燃料电池核心技术全面、自主的持续发展。

(3)统筹产业布局,引导产业链协调发展。瞄准氢能燃料电池产业链缺失环节和关键环节,鼓励有产业基础的重点地区建设氢能燃料电池产业园区,加快产业集群建设。在氢能基础设施方面,可通过加大加氢站的国家和地方补贴力度、鼓励国有和社会资本共同参与建设、支持加油(气)站与加氢站合建等措施加速加氢站的建设。在此基础上,通过重点地区的商业化示范运营,带动全产业链的成熟和完善,从而促进我国氢能燃料电池产业的全面均衡发展。

(4)加强标准制定,支撑技术进步与产业发展。建设若干氢能燃料电池国家技术标准创新基地,完善氢能燃料电池全产业链的技术和检测标准。例如,目前相关法规标准仍将氢气按照危险化学品管理,导致加氢站的审批、建设、运营受到制约。如果明确车用氢气的能源性质,细化车用氢气的制备、储运、加注相关技术标准,将对加速氢能基础设施建设起到极为重要的保障作用。

| [1] |

智研咨询集团. 2019-2025年中国燃料电池行业专项调查及投资战略研究报告, R687629.北京: 智研咨询集团, 2018.

|

| [2] |

Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST) and TÜV SÜD. The tenth annual assessment by H2stations.org.[2018-2-14]. http://www.H2stations.org.

|

| [3] |

李建秋, 方川, 徐梁飞. 燃料电池汽车研究现状及发展[J]. 汽车安全与节能学报, 2014, 5(1): 17-29. |

| [4] |

US Department of Energy Fuel Cell Technologies Office. 2017 Annual Progress Report. US: Department of Energy, 2017.

|

| [5] |

経済産業省水素·燃料電池戦略協議会.水素·燃料電池戦略ロードマップ概要.日本: 経済産業省, 2014.

|

| [6] |

中国氢能汽车网. "氢能"大幕开启产业界跑步入场, "氢"车上路就在眼前.[2018-11-21]. http://www.chinahv.cn/display.aspx?id=826.2018.

|

| [7] |

FCH-JU. Hydrogen Roadmap Europe_Report: A Sustainable Pathway for the European Energy Transition. Brussels: FCHJU, 2019.

|

| [8] |

Ministry of Trade Industry and Energy, Republic of Korea. Korea to roll out 4, 000 hydrogen vehicles next year.[2018-12-11]. http://english.motie.go.kr/en/pc/pressreleases/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=2&bbs_seq_n=686.

|

| [9] |

Yonhap News Agency. S. Korea begins crafting road map for 'hydrogen economy'.[2019-02-26]. https://en.yna.co.kr/view/AEN20190226003800320?section=search.

|

| [10] |

Doosan. Doosan Corporation completes construction of Korea's largest fuel cell facility.[2017-05-26]. https://www.gasworld.com/doosan-completes-koreas-largest-fuel-cellfacility/2012870.article.

|

| [11] |

王赓, 郑津洋, 陈霖新. 中国氢能发展的思考[J]. 科技导报, 2017, 35(22): 105-110. |

| [12] |

中国标准化研究院, 全国氢能标准化技术委员会. 中国氢能产业基础设施发展蓝皮书[M]. 北京: 中国质检出版社, 2016.

|

| [13] |

衣宝廉. 燃料电池和燃料电池车发展历程及技术现状(第六版)[M]. 北京: 科学出版社, 2018.

|

| [14] |

搜狐网.首款燃料电池宽体轻客上汽大通FCV80上市.[2017-11-17]. http://www.sohu.com/a/204960818_372603.

|

| [15] |

贵州省智能电网产业技术创新战略联盟.中国加氢站建设已经进展到哪一步了?[2018-04-02]. http://www.gzsmartgrid.org/item/hydt/show-11-9645.shtml.

|

| [16] |

全国氢能标准化技术委员会. 氢能国家标准汇编[M]. 北京: 中国标准出版社, 2013.

|