ZHOU Chengxiong Associate Professor at the Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences.He received a Ph.D.degree in management science from the University of Chinese Academy of Sciences.His research direction covers science&technology strategy and policy in emerging industry.E-mail:zhoucx@casipm.ac.cn

习近平总书记在2016年“科技三会”上强调,到新中国成立100年时使我国成为世界科技强国;在2017年的世界经济论坛年会上也指出,第四次工业革命将产生极其广泛而深远的影响。近年来,新一代信息、新材料、新能源、生命科学等技术进步不断催生新兴产业,人工智能、区块链等变革型产业迅速发展。第四次工业革命的提法越来越得到社会各界的认可,也渐受关注。每一次工业革命都会长周期地影响社会经济发展,第四次工业革命同样正在全方位影响科技创新、社会进步、经济发展,影响对人才尤其是科技人才的需求情况。认识百年科技强国建设的科技人才需求,需要充分把握第四次工业革命的背景、基本内涵及其对社会经济发展的深刻影响。基于这一立意,本文在梳理全球科技格局重塑的基础上,探讨了第四次工业革命的内涵及深刻影响,分析了百年科技强国建设所处的时代特征和科技人才需求情况,并提出相关政策建议。

1 全球进入科技格局重塑期 1.1 新一轮科技革命方兴未艾人类文明发展到现在,已经历过了2次科学革命和3次技术革命,并且每次技术革命都带来相应的工业革命。面向未来,现代化进程强大的客观需求和知识技术体系的内在矛盾,正孕育着以绿色、智能、泛在为特征的新一轮科学革命和技术革命,科学探索从微观到宇观各个尺度上向纵深拓展;信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术广泛渗透,颠覆性技术不断涌现[1]。可以说,本次科学革命可能和技术革命并行发生,“新一轮科技革命”正在孕育;第四次工业革命,则是此轮科技革命在产业变革上的体现。

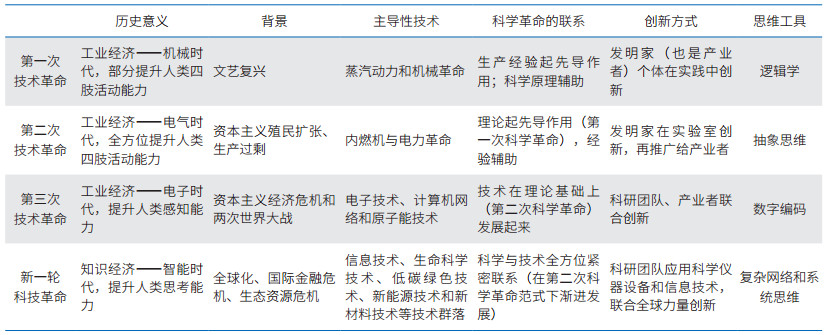

与前3次技术革命相比,新一轮科技革命呈现如下特征(表 1):①主导技术以技术群落的形式出现。包括新一代信息技术、新能源技术、绿色低碳技术和生命科学等;学科交叉融合加速,新兴学科不断涌现。学科交叉发展正影响人们的认知结构和工作方式,跨学科科学问题的重大突破,将对系统思维方式和团队协作精神有着更高的要求。②前沿领域不断延伸,物质科学正在向微观深入、宏观拓展和极端条件方向发展。物质结构、宇宙演化、生命起源、意识本质等基础科学领域正在或有望取得重大突破性进展[2]。③部分学科的发展将直接影响科技革命的孕育。新一代信息技术和仪器设备技术的发展直接影响科研创新方式。目前,科研创新的完成一般由遍布全球的科研团队和大科学装置协同完成,大众参与度越来越高。而神经认知科学的发展则有利于更深刻理解乃至作用于认知模式,进而对其他学科的进展和突破产生积极影响。④生态文明发展的现实需求拉动诸多技术领域孕育着重大突破。人们对美好生活的向往,很大一部分是对美好生态环境的向往。历次科学革命和技术革命把人类进步带到一个前所未有的高度,也带来了诸多积重难返的生态环境问题。新一轮科技革命的孕育,很大一部分是要满足生态环境改善的现实需求;人与自然和谐共生,将是此轮科技革命的重要指导思想之一。

科学革命与技术革命的发生和科学技术活动的地理分布密切相关。科技活动通常活跃在社会发达与文化繁荣的地区。英国科学史家贝尔纳提出了技术和科学活动中心概念。日本科学史家汤浅光朝对科学活动做统计研究,认为一定时期内科学成果数超过世界科学成果总数25%的国家就可称做“科学中心”。16世纪以来,世界科学中心经历了从意大利,依次到英国、法国、德国、美国的转移。这些国家都出现了一些影响世界科技发展的重大突破和大科学家,它们保持世界科学中心地位的周期长短不一,短则60—70年,长则100年以上[3]。

当今,美国仍然是世界重要的科学中心,但世界已然处于新一轮大变革大调整之中。美国国家情报委员会撰写的《2030年全球趋势:不一样的世界》认为,新一轮科技革命将引发国际产业分工重大调整,重塑世界竞争格局,全球科技创新力量开始从发达国家向发展中国家扩散。2001—2011年,美国研发投入占全球比重由37%下降到30%,欧洲从26%下降到22%。中国、印度、巴西、俄罗斯等新兴经济体已成为科技创新的活跃地区,对世界科技创新的贡献率快速上升。未来20—30年内,北美、东亚、欧盟3个世界科技中心将鼎足而立,主导全球创新格局。

在这一趋势和压力下,发达国家利用优势地位,通过放宽技术移民政策、开放国民教育、设立合作研究项目、提供丰厚薪酬待遇等方式,持续增强对全球优秀科技人才的吸引力。经济取得突出成就的发展中国家也纷纷推出各类创新政策和人才计划,积极参与科技资源和优秀人才的全球化竞争。

2 第四次工业革命正深刻改变科技创新和人才需求第四次工业革命是以新一代信息技术深度和全面应用为特征,融合新能源与新材料、生物技术,以数字为核心要素的新一轮产业变革。第四次工业革命同时发源于多个国家,是一场技术、管理、制度乃至观念的全面协同变革,这场变革终将带来生产组织结构、商业运行模式、产业竞争范式、国际供应链格局、人类生活方式和全球治理体系的重大调整。

2.1 第四次工业革命的基本理解 2.1.1 第四次工业革命的技术和产业革新横跨信息、物理和生物三大领域新一代信息技术快速发展,计算机芯片处理技术、数据存储技术、网络通信技术、分析计算技术、量子计算获得重大突破;人工智能、大数据、云计算、物联网、移动互联网和虚拟现实等新兴技术和产业迅速发展;3D打印、工业机器人、新一代智能制造、能源储存、可再生能源、纳米技术等深刻影响制造模式;以基因编辑、干细胞、生物育种、生物医药等为标志的生物技术产业体系正在形成。

2.1.2 第四次工业革命呈现以数字为核心的融合与赋能特征(1)人工智能、新材料、新能源等多类通用技术群体性创新并融合应用,为新产业新模式发展带来广阔空间。例如,可穿戴即时检测设备和健康大数据的应用,深刻影响生命健康领域;新能源无人驾驶汽车将变革人们的出行方式乃至城市规划。

(2)第四次工业革命通过技术赋能,全方位革新经济体系。新一代信息技术与新能源新材料交叉融合,向传统行业全面渗透,促进了生产系统智能化、生产组织网络化、加工制造个性化、用户参与便利化、产品使用循环化等新趋势、新业态和新模式,从而推进经济体系持续创新。

(3)大数据成为重要的生产要素。斯坦福大学经济学家、《技术的本质》作者Arthur[4]指出,从18世纪60年代瓦特蒸汽机问世到1850年左右,伴随着工业革命,机器为经济建立了一套“肌肉”系统,而现在又为其建立了一套“神经”系统。新一代信息技术的迅速发展,更为有效地提升了经济活动过程中数据的获取、存储与分析能力,使得人、物、活动的信息大量数据化,海量数据的交叉、聚合、突变效应愈发明显,数据成为重要生产要素,是当前经济发展的重要神经元素,为新经济提供新动能。

2.2 新时代背景下科技创新的特征分析在第四次工业革命背景下,新一轮科技革命伴随着数字化趋势,科技创新呈现多主体协作、多学科融合的网络迸发特征。

2.2.1 科技创新由科研团队和大科学装置协同完成创新越来越少出自单个“英雄”,更多是科研团队和大科学装置协作完成的。区域创新中心、技术中心、创新集群、产业联盟、企业创新的作用越来越强。比如:英国建成再生医学技术创新中心、卫星应用技术与创新中心以及数字经济中心等;美国硅谷、大波士顿,芬兰赫尔辛基,以色列,印度班加罗尔,以及俄罗斯斯科尔科沃创新城等都是世界重要的创新集群。

此外,网络信息技术、开放共享的大型科研设施、智能制造技术、科研大数据和算法能力的发展,提供了功能强大的研发工具及前所未有的创新平台,创新门槛迅速降低,协同创新不断优化升级,人工智能和科技人才协同创新渐受欢迎。

2.2.2 数字化赋能研发创新网络化和大众化数字化是贯穿大部分技术突破的共同主线,大幅降低了发现、处理和共享信息等的成本。数字化平台的发展有力促进了全球互联和网络化创新,带来创新活动理念及组织模式的深刻变革,激发出前所未有的创新活力。

相应地,科技创新活动日益社会化、大众化、网络化,新型研发组织和创新模式将显著改变创新生态。例如,创新生活实验室、制造实验室、众筹、众包、众智等多样化新型创新平台和模式不断涌现。最为典型的包括2个方面:①许多公司正在探索全球互联与数字平台,对接全球化、大众化、网络化的创新主体。例如:波音推出“ Boeing Edge战略”,以谋求波音公司从一家传统的航空设备提供商转型为一家类似“数字化航空公司”的机构;阿斯利康制药公司(Astra Zeneca)于2014年建立了开放式创新数字平台,把英国医学研究理事会、美国国立卫生研究院,以及瑞典、德国类似机构的研究人员和学者联系起来。②大企业通过搭建创新创业平台,为创业者搭建“加速器”和创新实验室,提供导师、设备、资金、供应链甚至市场的支持。2012年,通用电气推出GE Garages,致力于建成重振先进制造业技术创新的实验室孵化器,为创业企业提供使用3D打印机、电脑数控机床和激光切割机等设备,提供专家意见和寻找潜在的合作伙伴。海尔致力于生产型企业向创客平台的战略转型,于2014年推出创客实验室,为新生代创客提供全生态资源交互服务,助力创意转化和创业实践。腾讯、阿里巴巴、药明康德等也为本领域创新创业者提供平台、资金和实验设备。

2.2.3 科技创新的主体和环节呈现全球化协作与融合科技创新链条不同环节和学科之间的边界逐渐淡化,科技创新的全球化、网络化协作趋势明显。传统意义上的基础研究、应用研究、技术开发和产业化的边界日益模糊,科技创新链条更加灵巧,学科之间相互渗透和融合。特别是人类面临共同挑战的复杂性和风险性、科学研究的艰巨性和成本之高昂,使得全球性科研行动不断增多,科技资源共享和协作研究更加重要,国际合作网络成为创新的重要组织方式。

当然,这也带来一定挑战——2012年,美国科学院发表报告《迎接挑战:面对全球经济的美国创新政策》指出,美国研发的创新成果近年来越来越多地在其他国家和地区实现商品化和产业化,这不仅造成美国产业和就业岗位的流失,而且正在导致美国创新能力的下降。

2.2.4 创新速度大为加快技术更新和成果转化更加快捷,学科交叉的创新速度呈指数级非线性增长。从古德堡印刷术的发明到第一台电脑打印机诞生相隔了500年,而从第一台电脑打印机到3D立体打印机仅用了30年。科技成果化周期越来越短,从发现到应用,电时隔282年,电磁波通信则时隔26年;而到了20世纪,从发明到应用,集成电路仅仅用了7年,激光器仅仅用了1年[5]。技术采纳曲线更加陡峭,技术普及周期缩短,技术储备不断丰富,技术催生技术更为容易,这些都加快了创新速度。随着创新速度和扩散速度的成倍增加,科技将会超出人类直觉可以预测的范围,呈指数级变革,并可能对人类社会带来不可想象的影响。

2.3 人工智能将深刻改变社会的人才需求第四次工业革命背景下,人工智能是未来社会发展的重要变量,其对未来人才需求的影响,将是最为直观和深远的;人工智能的发展也将在教育目标、教育内容和教育方式上影响未来社会的人才培养。

2.3.1 人工智能的发展将更凸显对未来人才思考力和道德力的需求人工智能是通过机器进行深度学习来工作,而这种学习过程就是大量地识别和记忆已有的知识。这使得我们当前以传授知识为主的教育制度面临挑战。事实上,未来教育必须超越知识本身,培养创造性思维的人才,而创造性思维是知识、好奇心和想象力的共同结果。当知识能通过人工智能轻而易举获得的时候,教育的重要目标就需要倾向于培养学生的好奇心和想象力。

当然,人工智能为人类社会发展带来便捷的同时,也可能产生一些负面影响,这需要加强道德培训,将科技人才的伦理道德植入到人工智能技术中,使其更好地服务人类社会的进步。

2.3.2 人工智能的发展将改变未来人才的技能需求结构在一个具备人工智能技术的社会中,要求全体公民都能够阅读、理解数据,与数据进行沟通,并参与到与人工智能相关政策制定的讨论中来。计算机科学已成为一门“新基础技能”。这要求将人工智能、数据科学及相关领域与全国教育系统整合起来。因此,2016年时任美国总统奥巴马提出“全民计算机科学教育”项目,推动高等院校扩充人工智能和数据科学课程,且在中学乃至小学就引进数据科学课程。与此同时,人工智能的发展将使很多技能面临淘汰。若人工智能在服务业、制造业、交通、医疗、知识工作等领域被广泛应用,大量劳动者将被淘汰,这对未来的技能教育将是很大的挑战。

即便面临大部分普通技能性工作被人工智能替代的情况,人类的共情力和叙事力仍是难以复制和不可替代的。数字革命下,可创造知识并将其转化为盈利或推动社会福利活动的小规模经济业务,其本质变得更为社会性而不是个体性[6]。超过80%的标准普尔500强企业的价值都是“暗物质”,即无形因素,相对于这些“无形资产”来说,企业拥有的有形资产和现金流加在一起所占的比例还不到20%。在这些“暗物质”中,无形经验占很大一部分比例,包括对现代企业至关重要的公司文化、激励制度和管理知识[7]。确切说,未来成功的公司,关键是要有一套利于公司发展且难被复制的信息搜集、处理和应对流程。这个流程不是简单的算法或分析,而是一种社会性的文化,是一种特有共情力和叙事力构成的能力系统。

2.3.3 人工智能的发展将影响人才培养方式的变革人工智能通过促进教育数据化提升人才培养质量。①改善课堂教育质量。通过大数据技术,使教师精确地了解每个学生的知识点掌握情况;利用图像识别技术,监测学生学习的专注度。智慧课堂可以为教师提供更为丰富的教学手段和海量优质的学习资源,全时互动、以学定教。②提升教师工作能力。未来可能每位教师都有一个AI助教,辅助教师阅卷、排课、借助知识图谱的制作制定学习计划、为教学管理提供大数据辅助决策与建议。③打破学制限制。人工智能技术可降低教学成本,提供大量课堂外的教育培训机会。近年盛行的慕课(MOOC),使得教育不再受时间、空间的限制,甚至不受学制限制。这将对现有人才培养方式和教育制度体系产生重大影响,终身教育更为可能。斯坦福大学正是基于此趋势计划创立“开环大学”,延长学制年限,放宽年龄限制。④降低教育成本。通过人工智能技术,可以将知识做成智能产品推广,并置放于诸多日常生活场景;可进行实验场景模拟,加强产学研用的融合。

3 新时代建设百年科技强国的人才需求 3.1 百年科技强国的特征何谓百年科技强国?即新中国成立100周年时,也就是21世纪中叶的世界科技强国。届时,新一轮科技革命已然发生,第四次工业革命的影响将广泛而深刻。我们需基于新时代特征理解科技强国。一般情况下,科技强国代表着科技实力和科技水平的引领性;意味着科技成为国家富强的重大支撑力量;承载着为人类认知世界作出重大贡献的使命;厚植着不断催生新思想新发现的健康创新生态。

新时代背景下,多学科融合和多技术群落迸发的新一轮科技革命正孕育中,世界科学中心面临转移,第四次工业革命随步而至,数字化链接和人工智能正在深刻影响社会结构,影响科技创新和科技人才的需求。到了21世纪中叶,科技强国将具有一系列特征:科技作为国家富强的重大支撑力量更为凸显,对科技人才需求的规模更加庞大;具有全球引领性的科技实力将比以往的科技强国更难达到,需要充分发挥全球科技创新的核心主导作用,借力多元化的国际科技人才;人类认知世界所要作出的重大贡献将面临比以往任何时期都更艰难的破题。除了前沿科学问题愈加复杂,数字化和人工智能发展带来的挑战也更加严峻,需要科技人才有思想性和原创性的素质特征;健康创新生态的培育面临数字化和人工智能重塑的新社会结构,对科技人才的专业素质有了新的需求。

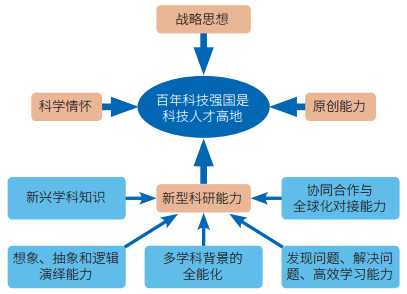

3.2 百年科技强国科技人才需要有思想性和原创性素质特征建设百年科技强国,要从教育做起,从人才培养做起。培养什么样的人才,需要清楚百年科技强国对科技人才的素质需求。总体上,百年科技强国需要拥有如下素质特征的科技人才(图 1)。

|

| 图 1 百年科技强国人才素质特征 |

(1)有科学情怀的科技人才。人才培养要考虑价值观、考虑终极追求的培养,除了普通的敬业精神,更需要奉献精神,需要对真善美的执着追求,这是科学追求的重要要素。例如:哥白尼坚持日心说,就是奉献精神的一种体现;爱因斯坦曾讲,照亮其道路,并且不断地给予新的勇气去愉快地正视生活的理想,是善、美和真。百年科技强国建设是在特定人类历史阶段中的民族使命,是中华民族伟大复兴中国梦的重要内容。百年科技强国的科技人才,需要将新时期价值观融于自己的科学追求中,如对人文关怀的追求,对探索“超自然存在”的陶醉,对人与自然和谐共生的信念,以及对人类进步和民族复兴的使命感。这样的使命感和价值感,在人类历史长河中更有可能孕育伟大的创新。

(2)有战略思想的科技人才。百年科技强国建设是我国特定历史阶段的特殊使命,在人类进步史中将留下浓重的笔墨。近些年,我国的科技创新能力不断提高,但较之某些发达国家,仍有较大差距。我们的创新多属于“1—100”的“增量创新”,即在别人基础上的创新。真正属于自己的原始创新、颠覆性创新、引领未来某一新技术领域的“0—1”创新还是太少。面向百年科技强国的人才培养该怎样为改变这种现状做出努力?显然,未来科学家应该具有引领、想象、创造未来社会需求的意愿和能力,尤其是需要有宏大格局的系统思维能力。即对超越于科技之外的社会、经济、文化等多方面重大问题的系统性、大时空格局的判断力、思考力和领悟力。百年科技强国建设中,需要大批拥有此能力并具有战略思想的科学家专注在基础研究领域——他们明白所专注的科技领域,在人类进步和民族复兴的进程中具有什么样的地位,以及在人类历史长河中的价值。他们能深刻理解科技进步和社会经济发展的关系,深刻把握人类历史发展的脉络,从人类进步和国家创新需求中定位科学问题,寻找开创性方向。

(3)有原创能力的基础科学人才。基础科学研究人才面对系列重大科学问题,需要具备原始创新和超强的想象力,具备在感知现实的基础上经过抽象与猜想,预测新事物,创造新事物的能力。原创能力有赖于原始型创新的生发,即个体在兴趣、爱好、试错、探索基础上形成一个模糊的创意灵感,甚至有时还没有到达创意灵感的程度,只是对未来的一个猜测和梦想[8]。原创能力是和探索、反思、实验、失败等主体行为相伴随的,是脆弱的、转瞬即逝的,需要有宽松自由的环境保障其产生。

(4)适应科技创新趋势的科研人才。根据未来科技发展态势,百年科技强国建设中,需要有能源技术、信息技术、生命科学技术、物质结构、宇宙演化、生命起源、意识本质等领域的基础科学研究人才。除了知识之外,能力更为重要。不管是科学探索还是技术创新,都需要以大胆的设想或想象为前提,从纷繁复杂表象中提取共性规律,基于现有知识或技术进行推理论证,从而创造新的知识或技术。因此,科研人才首先必须具备想象能力、抽象能力和逻辑演绎能力。由于学科交叉融合趋势,科研人才的关联力也至关重要。关联力表现为在问题空间、物理或现实空间、虚拟空间、与他人交往的空间中感知关联的能力[9]。此外,科技发展日新月异,创新和知识更新速度呈指数级增长,终身教育和终身创新渐成趋势。对于科研人才来说,更为重要的是具备发现问题、解决问题、高效学习的能力。未来科技创新,将是科研团队借助科学仪器设备,联络交叉学科领域的专家共同推进。因此,未来科技人才需要有较强的协同合作精神和全球化网络对接能力,跨文化共情能力,语言交流能力,乃至多学科背景和深厚功底的全方位能力。

3.3 百年科技强国科技人才规模需求和结构需求 3.3.1 科技人力资源占比需进一步提高百年科技强国科技人才需求,除了考虑素质特征之外,还需要考虑规模情况。2011年,中国科技人力资源总量为6 300万人,占全球总量的25%,排名全球第一,而美国只占世界总量的17%[10]。但作为人口大国,尤其是在科技创新大众化、网络化的趋势下,不仅需要科技人力资源总量位居前列,还需要科技人力资源占总人口比重达到一定的指标。截至2016年,我国科技人力资源总量9 154万人,虽仍稳居世界第一,但科技人力资源占总人口数的比重仅为6.66% [11];研发人员占劳动力的比例约为0.2%,显著低于美国(0.9%)和韩国(1.4%)[12]。全民科学素养提高,是百年科技强国建设的重要土壤。

百年科技强国建设中,我国应大力提升科技人才规模,需重点关注如下关键指标的改善:科技人力资源占总人口数的比重、研发人员占劳动力的比例、接受高等教育(包括在线教育形式)占人口总数比重、工程和科学专业毕业生占接受高等教育人口的比重、高被引科学家数量排名。

3.3.2 科技人才结构需多元化百年科技强国需要各类型能够助力完善创新链的专业化人才,包括:战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队,以及技术创业人才、科技成果转移转化专业人才、创意设计人才、科研项目管理人才等。

专业领域上,根据新一轮科技革命的特征,部分学科人才需要有较高的比重,包括新一代信息技术、新能源、生命科学、人工智能和算法、类脑神经科学、智能制造等应用性强的学科,以及物质结构、宇宙演化、生命起源、脑科学、意识本质等基础学科。由于数字化和智能化是第四次工业革命的重要特征,算法和数字分析等专业学科可被列入通识性专业。

3.3.3 创新全球网络化要求对科技人才国际化有新理解在科技创新全球化网络化的背景下,全球化协作是科技创新的重要组织形式。百年科技强国建设的另一内涵,是我国作为有担当、负责任大国,主动挑起全球重大性、复杂性科技问题的攻关。这要求我们广纳天下英才:一方面,吸收国际优秀科技人才到国内工作,可用外籍科技人才占比作为指导目标,如提高高等教育国际学生比例、申请工程和科学学科硕士及以上国际学生比例、重要研发机构外籍比重;另一方面,鼓励国内部分科研机构和科研任务走出去,可用研发机构中驻外机构科技人才占比等指标衡量。

4 结论及展望当前,新一轮科技革命孕育和世界科学中心转移所构成的全球科技格局正在重塑,同时伴随着第四次工业革命的到来。在这一背景下建设世界科技强国,最核心的是需要有相应科技人才的支撑。

基于新时代科技强国的特征,未来科技人才需求可从素质、规模、结构等方面展开分析。素质方面,未来科技人才需要有科学情怀、战略思想、原创能力和新型科研能力。科学情怀强调对真善美、人文关怀、和谐包容、民族进步的一种使命感;战略思想中,应重视宏大格局系统思维能力的培养,重视基于人类历史长河的叙事能力;原创能力中,则需要着重想象力的培养,为创意灵感的产生提供宽松自由的环境;新型科研能力中,发现问题、高效学习、多学科关联能力、跨文化移情能力和多学科融合融通能力需要被重视并培养。规模方面,由于科技创新的大众化和网络化趋势,需要参照发达国家,提高全民科学素养,提高科技人力资源的总体占比水平。结构方面,强调科技创新链各环节的科技人才都需要被重视;新一轮科技革命发展需求的各学科专业人才,尤其是算法和数字分析的人才应被重点培养;基于创新全球网络化,充分认识科技人才国际化的新内涵,既可大力吸收高端外籍人才,也可通过设立驻外科研机构借智借力。

未来研究中,可进一步探索世界科技强国建设所需素质的科技人才培养方式,更为具体地预测未来科技发展的专业需求,探索提升全民科学素养、提高科技人才占比的系统路径。

| [1] |

National Intelligence Council. Global Trends 2030: Alternative Worlds. Washington: US Government Printing Office, 2012.

|

| [2] |

白春礼. 世界科技创新趋势与启示[J]. 科学发展, 2014, (3): 5-12. DOI:10.3969/j.issn.1674-6171.2014.03.001 |

| [3] |

张柏春. 科技革命及其对国家现代化的推动刍议[J]. 科学与社会, 2012, 2(1): 22-32. DOI:10.3969/j.issn.2095-1949.2012.01.004 |

| [4] |

布莱恩·阿瑟.技术的本质: 技术是什么, 它是如何进化的.曹东溟, 王健, 译.杭州: 浙江人民出版社, 2014.

|

| [5] |

理查德·多布斯, 詹姆斯·马尼卡, 华强森.麦肯锡说, 未来20年大机遇.谭浩, 译.广州: 广东人民出版社, 2016.

|

| [6] |

瑞安·埃文特.人类的财富.毕崇毅, 译.北京: 机械工业出版社, 2017.

|

| [7] |

Tomo O. Annual Study of Intangible Asset Market Value from Ocean Tomo, LLC.[2015-04-03]. https://www.oceantomo.com/2015/03/04/2015-intangible-asset-market-value-study/.

|

| [8] |

方竹兰. 中国原始创新型人力资本制度建设研究[J]. 中州学刊, 2018, 264(12): 30-34. |

| [9] |

李培根. 工科何以创新[J]. 高等工程教育研究, 2017, (4): 1-4. |

| [10] |

陈劲. 国家创新蓝皮书:中国创新发展报告(2014)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2014.

|

| [11] |

中国科学技术协会.中国科技人力资源发展研究报告-科技人力资源与创新驱动.北京: 中国科学技术协会, 2018.

|

| [12] |

中国科协创新战略研究院.创新研究报告.北京: 中国科协创新战略研究院, 2018.

|