2. 青岛海洋科学与技术国家实验室 海洋生态与环境科学功能实验室 青岛 266237;

3. 中国科学院海洋大科学研究中心 青岛 266071

2. Laboratory for Marine Ecology and Environmental Science, Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology, Qingdao 266237, China;

3. Center for Ocean Mega-Science, Chinese Academy of Sciences, Qingdao 266071, China

我国是海洋大国,海洋资源得天独厚,海岸线绵长。我国海岸线长约18 000公里,岛屿6 000多个,拥有300万平方公里的蓝色国土。海洋牧场与海上风电作为海洋经济的重要组成部分,在提供优质蛋白和清洁能源,改善国民膳食结构和促进能源结构调整,推动供给侧结构性改革和新旧动能转换等方面具有重要意义。

1 海洋牧场研究进展和发展现状海洋牧场是基于海洋生态学原理和现代海洋工程技术,充分利用自然生产力,在特定海域科学培育和管理渔业资源而形成的人工渔场[1]。海洋牧场发展经历了以渔业资源增殖放流、人工鱼礁投放和海洋牧场系统化建设为标志的3个主要发展阶段:①建设试验期(1979—2006年)。期间在东南沿海地区共建立了23个人工鱼礁试点,投放人工鱼礁28 000多个,建设面积为10万立方米。②建设推进期(2006—2015年)。期间发布了《中国水生生物养护行动纲要》,投入资金22.96亿元人民币,建设鱼礁3 152万立方米,形成海洋牧场464平方公里。③建设加速期(2015年之后)。近年来我国已完成了以岛礁型、海湾型、滩涂型、离岸深水型为主要类别,覆盖渤海、黄海、东海与南海四大海域的86个国家级海洋牧场示范区建设;计划到2025年将达到178个国家级海洋牧场示范区,这标志着我国海洋牧场的产业基础初具雏形。

当前,为了建设适宜我国海域特点及渔业发展特性的牧场,我国科研工作者在海洋牧场建设理念、建设技术原理、集成应用实践上都取得了最新进展。①在海洋牧场建设理念方面,提出了以“生态优先、陆海统筹、三产贯通、四化同步”为核心的原创性发展理念[2];②在海洋牧场构建技术与原理方面,建立了以恢复近海海草(藻)床、产卵场为核心的牧场生境构建技术,以提高重要牧场经济种资源量为核心的物种扩繁、修复与行为解析技术,以保障牧场生境安全、资源安全为核心的环境-资源综合预警预报监测网络,以及以保障牧场可持续性利用为核心的生态承载力评估技术等综合技术体系[3-6];③在海洋牧场建设实践方面,构建了国际领先的“互联网+海洋牧场”生产体系,创建了“科研院所+企业+合作社+渔户”相结合的“泽潭模式”生产方式,实现了牧场企业发展与渔民收入同步提升、海域生态与产出效益同步改善[7]。

经过50年的努力,我国海洋牧场建设从理念构想到初具规模,其形式和内涵不断发展丰富:从以人工鱼礁为基础的海洋牧场,逐步形成重视理念、设备、技术和管理现代化的海洋牧场。

2 海上风电研究进展和发展现状截至2018年,按照海上风电技术成熟度,国内外海上风电发展大致经历了3个阶段:(1)百千瓦级机组示范阶段(1970—2000年)。在20世纪70年代初,欧洲国家就提出了利用海上风能发电的设想。1991—1997年,丹麦、荷兰和瑞典完成了样机的试制并获得了海上风力发电机组(500—700 kW)的工作经验。(2)兆瓦级机组商业应用阶段(2000—2010年)。期间欧洲完成了功率为1.5—2 MW的海上风电场的建设并成功向公共电网输送电力,这标志着海上风电发展进入了商用新阶段。(3)数兆瓦级机组商业应用阶段(2010年至今)。以德国市场为代表的数兆瓦级风力发电机组的应用,标志着风力发电机组向大型化发展的趋势,目前市场主流风机的功率为3—6 MW。

目前,我国海上风电已经进入了规模化、商业化发展阶段,且呈现由近海到远海、由浅水到深水、由小规模示范到大规模集中开发的特点。为获取更多的海上风能资源,未来海上风电项目将逐渐向深远海发展。根据《风电发展“十三五”规划》,“十三五”期间将以江苏、浙江、福建、广东、天津、河北、上海、海南、辽宁、山东、广西等省份为试点积极稳妥推进海上风电建设;计划到2020年,全国海上风电开工建设规模达到107 kW,力争累计并网容量达到5×106 kW以上。

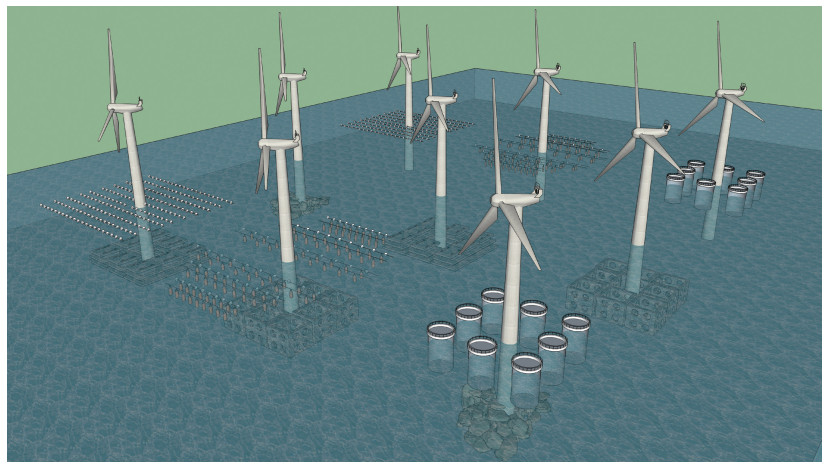

3 海洋牧场与海上风电融合发展现状 3.1 海洋牧场与海上风电融合发展案例海洋牧场与海上风电融合发展是节约集约用海的重要新型产业模式与未来发展方向(图 1)。目前,以德国、荷兰、比利时、挪威等为代表的欧洲国家已于2000年实施了海上风电和海水增养殖结合的试点研究,其原理为将鱼类养殖网箱、贝藻养殖筏架固定在风机基础之上,以达到集约用海的目标,为评估海上风电和多营养层次海水养殖融合发展潜力提供了典型案例[8]。以韩国为代表的亚洲国家于2016年也开展了海上风电与海水养殖结合项目,其结果表明双壳贝类和海藻等重要经济生物资源量在海上风电区都出现增加[8]。

|

| 图 1 海洋牧场与海上风电结合示意图 |

但我国尚未有海洋牧场与海上风电融合发展的先例,亟待通过实验研究海上风电与海洋牧场的互作机制,查明海上风电对海洋牧场的影响机理,建立海洋牧场与海上风电融合发展新模式,实现清洁能源与安全水产品的同步高效产出。

3.2 海上风电对资源环境影响研究进展 3.2.1 海上风电建设期对资源环境的影响海上风电建设期间对海洋资源与环境的影响较弱。德国和瑞典海上风电场的研究结果表明,风电建设期间,海豚和海豹可以探测到80 km内打桩产生的噪声,在20 km内噪声可能对其行为产生一定影响;鳕鱼和鲱鱼可以感知到80 km以内打桩产生的噪声;但在施工期产生的海洋环境改变为局部的、暂时的,随着工程施工的结束,影响会逐步减小,并逐渐恢复到平衡状态[9, 10]。

3.2.2 海上风电运行期对资源环境影响海上风电运行期间,风机运行所产生的噪声可被4 km以内的鳕鱼和鲱鱼与1 km以内的鲽鱼和鲑鱼感知到,风电场噪声可能对鱼类行为和生理状态产生一定影响,但会局限在非常近的距离范围内[10]。在荷兰Egmond aan Zee的OWEZ公司海上风电场,以底栖生物、鱼类、鸟类和海洋哺乳动物多样性为评价对象,通过2年实地调查,研究发现OWEZ海上风电场已经成为生物群落的一个新的栖息地,甚至增加了生物多样性[11]。在我国相关研究较少,但根据江苏省林业局消息,摄影爱好者在江苏如东海上风电场拍摄到了濒危鸟类栖息在风电场的珍贵画面。这表明海上风电场运行所产生的噪音、磁场等对鸟类也不存在明显负面影响,但机组运行时可能存在“鸟撞”现象[12]。

4 海洋牧场与海上风电融合发展必要性 4.1 海洋牧场与海上风电产业发展得到高度重视清洁能源产业一直是国家发展的热点,党的十九大报告指出:“构建市场导向的绿色技术创新体系,发展绿色金融,壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系。”习近平总书记强调:“发展清洁能源是改善能源结构、保障能源安全、推进生态文明建设的重要任务。”

党和国家对现代化海洋牧场建设寄予厚望,2017年和2018年中央一号文件分别强调发展和建设现代化海洋牧场。建设现代化海洋牧场已经是修护近海生态环境、养护生物资源,实现新旧动能转换的重要抓手之一。2018年4月,习总书记在海南时也强调支持海南建设现代化海洋牧场。2018年6月,习近平总书记在山东考察工作时又再次作出重要指示:“海洋牧场是发展趋势,山东可以搞试点。”

集约节约用海是持续、高效、绿色发展的重要途径。提高海洋资源开发能力,着力推动海洋经济向质量效益型转变;保护海洋生态环境,着力推动海洋开发方式向循环利用型转变;坚持集约节约用海,提高海域资源使用效率。

4.2 现代化海洋牧场建设技术体系亟待完善海洋牧场是当前实现海洋环境保护和渔业资源高效产出的新业态,是推动渔业开发、海洋生态保护、海洋生境修复与海洋生物资源可持续利用协调发展的重要举措。但根据相关企业调研结果表明,目前在海洋牧场生产实践中却出现了一些“卡脖子”问题:①因海洋牧场内存在“供电难、供电不足”的现状,导致大型现代化牧场增养殖设备、资源环境监测设施等无法使用、维持,导致海洋牧场生产过程中普遍存在增养殖效率低、捕捞效率低、劳动强度大、危险系数高等综合性难题。②因海洋牧场内海洋空间开发不足,目前仅水下部分空间通过增养殖得以开发,而水上空间无法得到有效利用。因此,伴随我国海洋牧场产业规模日益扩大,以海上供电难、立体开发技术模式缺乏为核心的现代化海洋牧场建设技术体系落后问题已经成为制约海洋牧场产业升级的关键技术瓶颈,成为当前最突出和急需解决的问题。

4.3 清洁能源产业发展模式亟待拓展清洁能源是推进供给侧结构性改革和保障国家能源安全的战略需要。而海上风电是清洁能源发展的重要方向。我国海上风能资源丰富,根据全国普查成果,我国5—25 m水深、50 m高度海上风电开发潜力约2×108 kW;5—50 m水深、70 m高度海上风电开发潜力约5×108 kW。即在我国大部分近海海域70 m高度内都具备较好的风能资源条件,适合大规模开发建设海上风电场。

根据相关企业调研结果,表明海上风电生产出现了一些限制因素:①因海上风电机组离岸距离远,导致电力在输送过程中普遍存在损耗大、电网运维成本高的现状。②因海上风电风机基础占地面积大,导致海上风电建设过程中存在风电基础造价高、运维成本高却无法得到有效利用的现状。因此,以运维成本高、水下风机基础无法得到有效利用为核心的单一发展模式落后问题已经成为制约海上风电产业可持续发展的关键技术瓶颈,成为当前亟待解决的问题。

海洋牧场与海上风电融合发展作为现代高效农业和新能源产业跨界融合发展的典型案例,是综合利用海洋空间的创新思路。通过节约集约使用有限海洋空间,统筹海洋渔业资源开发,建设现代化海洋牧场,从而开创“水下产出绿色产品,水上产出清洁能源”的新局面,探索出一条可复制、可推广的海域资源集约生态化开发的“海上粮仓+蓝色能源”新模式。这将为我国新旧动能转换综合试验区建设提供新思路,为国家海岸带地区可持续综合利用提供科学依据和典型范例,实现生态、经济和社会效益的统一。

5 海洋牧场与海上风电融合发展理念与机制 5.1 融合理念与机制根据我国海洋牧场与海上风电产业特征与技术限制瓶颈,二者融合理念与机制包括3个方面。

(1)空间融合。水上水下、集海面与海底空间立体开发,综合利用海面风能与海洋生物资源,可实现清洁发电与无公害渔业产品生产空间耦合。融合途径为:利用海上风机的稳固性,将牧场平台、休闲垂钓载体、海上救助平台、智能化网箱、贝类筏架、藻类筏架、海珍品礁、集鱼礁、产卵礁等与风机基础相融合,降低牧场运维成本、提高经济生物养殖容量,从而实现海域空间资源的集约高效利用的海洋开发新模式。

(2)结构融合。通过开发增殖型风机基础,实现风电基础底桩与人工鱼礁的构型有机融合,进而达到资源养护、环境修复的功能融合。融合途径为:以单桩式风机底桩为基础,结合生态型牡蛎壳海珍品礁、多层板式集鱼礁、抗风浪藻类绳式礁等,打造新型海上风电-人工鱼礁融合构型,提高海上风电场建设区域初级生产力,实现底播型海珍品与恋礁性鱼类生态增殖,且进一步保障建设区域关键生态种繁殖、产卵、仔稚鱼发育,维护建设区域食物网稳定,从而实现生境养护、高值海珍品增殖、关键生态种保护与清洁能源产出的多元目标。

(3)功能融合。综合利用季节性渔业生产高峰(春季、夏季、秋季)与风力发电高峰(冬季),实现海洋牧场内生物资源与风力资源周年持续利用生产时间耦合。耦合途径为:通过建立海上智能微网,保障海洋牧场电力长久持续供应,在季节性渔业生产高峰期,将海上风电直接用于海洋牧场平台、增养殖设施、资源环境监测设施、捕捞设施等,提高牧场生产效率,提高海洋牧场对赤潮、绿潮、高温、低氧以及台风等环境灾害的抵御能力,保障牧场生态与生产安全;在风力发电高峰期,将清洁风电并入建设区域电网,缓解火电压力、减小环境污染、保障居民生产生活,进而实现兼顾清洁能源产出与渔业资源持续开发的周年绿色生产新模式。通过海洋空间利用模式耦合、结构耦合与渔业周年生产模式耦合,打造“海上风电功能圈”,实现现代化海洋牧场产业与清洁能源产业双赢升级。

5.2 科学问题海上风电与海洋牧场的互作过程和机制是二者融合发展的核心科学问题,主要包括:风机基础部分是否具有人工鱼礁的集鱼作用?浪花飞溅区等对海上风机的腐蚀如何作用?海洋牧场生产管理和海上风机运营应该保持怎样的协调机制?海上风电建设与运维期间所产生的噪音、震动与电磁场会对牧场生物造成何种影响?

5.3 技术瓶颈海洋牧场与海上风电融合发展新模式创新是二者融合发展的主要技术瓶颈,即在海上风电建设的过程中必须重视与海洋牧场的融合发展问题,依托海上风电能源、结构优势,探索发展海上休闲垂钓、海上智能微网、潜水观光、海上住宿等相关产业,实现海洋牧场与海上风电融合发展,拉长产业链,实现产业多元化拓展,而不是仅关注风电效益。

5.4 研究内容当前,海洋牧场与海上风电融合发展亟待开展的工作,包括海洋牧场与海上风机融合布局设计、环境友好型海上风机研发与应用、增殖型风机基础研发与应用、环保型施工和智能运维技术的研发与应用、海洋牧场与海上风电配套设施研发及应用,以及海上风电对海洋牧场资源环境影响观测与综合评价等。

(1)海洋牧场与海上风机融合布局设计。开展海上风机布设目标海域内资源环境本底调查与承载力评估,建立海洋牧场中海上风机布局适宜性评价体系;评估不同底质对海上风机工作稳定性的影响,建立海洋牧场中海上风机布设底质选择技术;优化不同海洋牧场构建设施与海上风机协同布局方式;构建海洋牧场与海上风机融合互作模型,完善海洋牧场与海上风机融合布局设计。

(2)环境友好型海上风机研发与应用。系统评估风机设计、施工、运行和维护等全过程对牧场资源环境的影响;明确风机在施工、运行和维护中的噪声污染来源,研发综合降噪控噪技术;研发低噪声施工工具和工艺,降低风机和基础施工噪声;优化海上风电机组设计,提升风机的运行可靠性,减少运维频率,降低风机运维对牧场资源环境的影响,建立环保型海上风机标准化施工技术体系。

(3)增殖型风机基础研发与应用。开发环保型风机基础防腐技术;评估风机基础融合构型对海洋初级生产力的影响机制;开展风机基础融合构型对恋礁性鱼类、甲壳类、大型底栖动物等海洋牧场经济动物的行为和生理特征的影响;研究风机基础融合构型对腹足类卵袋附着、头足类产卵、仔稚鱼发育等重要牧场经济动物繁殖、增殖的效果;综合行为、生理、繁殖等多元数据,开发兼具渔业资源增殖功能的新型海上风机基础。

(4)环保型施工和智能运维技术的研发与应用。比较不同打桩作业方式对海洋牧场内的环境因子、噪声产生、震动、牧场生物及保护动物(如鸟类、哺乳类等)的综合影响机制,优化海上环保施工技术;建立海上气泡墙隔离技术,比较不同气泡墙密度对施工海域内环境因子、噪声产生、震动的隔离效果,降低海上施工对海洋牧场的综合影响;开发海上风电智能运维技术,降低运维成本;建立风电运维数据库,提高风场单机可利用率和风场可利用率。

(5)海洋牧场与海上风电配套设施研发及应用。建立海洋牧场海上自供电与能源供给融合发展新技术;充分利用海上风电能源和结构优势,开发与海洋牧场运行、监测、管理等相配套的能源供应、监测、管理设施;探索升降式筏架、智能网箱、观光垂钓平台、监测系统等设施装备与海上风机的融合机制,创新海洋牧场与海上风电融合发展新模式。

(6)海上风电对海洋牧场资源环境影响观测与综合评价。研究海上风电工程建设期、运行期对海洋牧场资源环境的影响,阐明海上风电场建设所产生的声音、震动、电磁场、光照等因素对海洋牧场内的环境因子、初级生产力、牧场生物(生长、行为、生理与存活)和保护动物(如鸟类、哺乳类等)的行为、生理等综合作用机制,客观评价海洋牧场与海上风电融合发展的科研、生态、经济和社会价值。

6 海洋牧场与海上风电融合发展对策与展望 6.1 生态优先,创新海洋牧场与海上风电融合发展技术体系在远离生态保护红线区域,严格控制规模,因地制宜开展海洋牧场与海上风电融合发展试点试验;坚持生态优先,优化风机基础与人工鱼礁的融合方式,为牧场生物资源繁殖、生长构建优质生态环境;坚持技术创新,加强环境友好型海上风机研制、生态型运维技术研发;制定海洋牧场与海上风电融合发展标准、规范,为新技术推广应用提供良好市场环境;提高海洋牧场与海上风电融合发展技术原理研究水平以支撑核心技术创新,提高核心技术竞争力;推动形成科研院所与企业、农(渔)民密切合作的产业技术创新联盟,促进成果转化应用。

6.2 科学布局,构建海洋牧场与海上风电融合发展监测体系加强调研学习,总结国际海水增养殖与海上风电融合发展案例,结合本底调查和模型评估,科学选择适于海洋牧场与海上风电融合发展的区域;加强长期跟踪监测调查研究,构建海洋环境和海洋生物长期监测数据资料库,突出监测群体与监测方式的多样化,确保监测数据的准确性,科学评价海上风电生态效应;科学布局,优化实施方案,保障生态环境,降低海上风电对海洋牧场生物资源的影响;坚持科学发展,稳步推进,探索出一条可复制、可推广的海域资源集约生态化开发之路。

6.3 明确定位,完善风险预警防控和应急预案管理体系明确海洋牧场与海上风电融合发展试点目标定位,依法、依规、依政策稳步推进,严格遵守海岸线开发利用规划、重点海域海洋环境保护规划等政策要求;加强融合发展试点与海洋功能区划、海岸线开发利用规划、重点海域海洋环境保护规划、产业布局等统筹协调;明确各级政府、科研院所和相关企业的发展责任,并作为约束性指标进行考核;加强海上风机建设、运行过程对牧场环境资源的实时监测,健全海洋牧场与海上风电融合发展风险预警防控体系和应急预案机制。

| [1] |

杨红生, 杨心愿, 林承刚, 等. 着力实现海洋牧场建设的理念、装备、技术、管理现代化[J]. 中国科学院院刊, 2018, 33(7): 732-738. |

| [2] |

杨红生. 我国海洋牧场建设回顾与展望[J]. 水产学报, 2016, 40(7): 1133-1140. |

| [3] |

Zhou Y, Liu X J, Liu B, et al. Unusual pattern in characteristics of the eelgrass Zostera marina L. in a shallow lagoon (Swan Lake), North China:Implications on the importance of seagrass conservation[J]. Aquatic Botany, 2015, 120(1): 178-184. |

| [4] |

Ru X S, Zhang L B, Liu S L, et al. Reproduction affects locomotor behaviour and muscle physiology in the sea cucumber, Apostichopus japonicus[J]. Animal Behaviour, 2017, 133(11): 223-228. |

| [5] |

Ru X S, Zhang L B, Liu S L, et al. Energy budget adjustment of sea cucumber Apostichopus japonicus during breeding period[J]. Aquaculture Research, 2018, 49(4): 1657-1663. DOI:10.1111/are.13621 |

| [6] |

杨红生, 霍达, 许强. 现代海洋牧场建设之我见[J]. 海洋与湖沼, 2016, 47(6): 1069-1074. |

| [7] |

赵洪杰.被复制的"泽潭"渔业模式.大众日报, 2016-1-14(11).

|

| [8] |

Buck B H, Langan R. Aquaculture Perspective of Multi-Use Sites in the Open Ocean: The Untapped Potential for Marine Resources in the Anthropocene. Cham: Springer, 2017.

|

| [9] |

Thomsen J H, Forsberg T, Bittner R. Offshore wind turbine foundation: the COWI experience//Proceedings of the 26th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering. California: American Society of Mechanical Engineers, 2007.

|

| [10] |

Thomsen F, Lüdemann K, Kafemann R, et al. Effects of Offshore Wind Farm Noise on Marine Mammals and Fish. Hamburg: COWRIE Ltd, 2006.

|

| [11] |

Lindeboom H J, Kouwenhoven H J, Bergman M J N, et al. Short-term ecological effects of an offshore wind farm in the Dutch coastal zone; a compilation[J]. Environmental Research Letters, 2011, 6(3): 035101. DOI:10.1088/1748-9326/6/3/035101 |

| [12] |

Fijn R C, Krijgsveld K L, Poot M J M, et al. Bird movements at rotor heights measured continuously with vertical radar at a Dutch offshore wind farm[J]. IBIS, 2015, 157(3): 558-566. DOI:10.1111/ibi.12259 |