2. 中国科学院第四纪科学与全球环境变化卓越创新中心 西安 710061

2. CAS Center for Excellence in Quaternary Science and Global Change, Xi'an 710061, China

中国黄土高原地区总面积大约64万平方公里,黄土高原地区土质疏松,沟壑纵横,长度大于500米的沟道有27万多条,加之降雨比较集中,致使黄土高原成为世界上水土流失最为严重的区域之一,严重阻碍了该区域经济社会的可持续发展。新中国成立以来,黄土高原治理先后经历坡面治理,沟坡联合治理,以及小流域综合治理和退耕还林还草工程等阶段,每一阶段均取得显著成效,尤其是退耕还林还草工程实施以来,生态环境得到显著改善,至2013年黄土高原植被盖度较退耕还林还草前的1999年增加了28%,入黄泥沙减少至1.73亿吨[1]。

但是黄土高原局部地区过度退耕还林还草,导致人-地-粮食关系的矛盾日益凸显,乡村“空心化”日趋严重,农村不可持续发展问题日益突出。黄土高原作为西北贫困地区,如何创新黄土高原丘陵沟壑区乡村可持续振兴模式是一个重大科学课题。本文总结黄土高原丘陵沟壑区成因及主要社会危害,剖析了黄土高原丘陵沟壑区可持续发展面临的问题与挑战,提出乡村可持续振兴模式,旨在为该区域经济社会可持续发展提供科技服务。

1 黄土高原丘陵沟壑区成因及社会危害关于黄土高原形成过程在地学界依然存在争议,认可度较高的为“风成学说”,即黄土高原由冬季风环流从内陆干旱区携带大量的风尘在黄河中游堆积形成,因沉积地质年代差异导致不同地方黄土厚度不同,最厚可达数百米[2]。六盘山以西的黄土堆积始于距今22 Ma—25 Ma[3, 4],而六盘山以东的风尘红黏土序列一般在距今8 Ma—10 Ma[5, 6]。

由于受印度板块和欧亚板块的持续挤压[7],地质构造运动加剧,陕西北部、山西西部、陇东北部等地形成波状起伏的丘陵地形,冬季风环流从内陆干旱区携带大量的风尘在黄河中游堆积,降落在河流中的黄土粉尘被流水运移,降落在丘陵高地上的黄土粉尘长期积累,加之长期降雨冲刷,最终形成了23.6万平方公里的黄土丘陵沟壑区。黄土丘陵沟壑区主要分布在黄河中游和黄土高原的北部地区,涉及陕西、山西、内蒙古、甘肃、青海、宁夏和河南7省(自治区)的31个市(自治州)136个县(市、旗、区)。由于特殊地貌特征和特异降水格局,黄土高原丘陵沟壑区是世界上水土流失严重区域之一[8],也是灾害频发区域,严重阻遏黄土高原丘陵沟壑区经济社会可持续发展。

1.1 地质灾害频发黄土丘陵沟壑区地处中纬度内陆,受大陆性季风气候影响,虽然丘陵沟壑区降水偏少,但是降雨时间分配极不均匀,年内降水多集中在7、8、9月3个月份,占全年降水量的70%以上,其中2/3为短历时、高强度降雨,暴雨强度可达3.5 mm/min[9],有些年份夏季几场大雨的降水量就超过常年平均降雨量。延安是黄土高原丘陵沟壑区的腹地,以延安为例,2001— 2016年年平均降水量为514 mm。全年90%的降水集中在5—10月,其中7—9月降水占全年60%。特殊的地貌、独特的降水格局和方式,导致黄土高原丘陵沟壑区自然灾害频繁发生,如冰雹、洪水、大风、沙尘暴等气象灾害,并引发次生灾害频发,如崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。

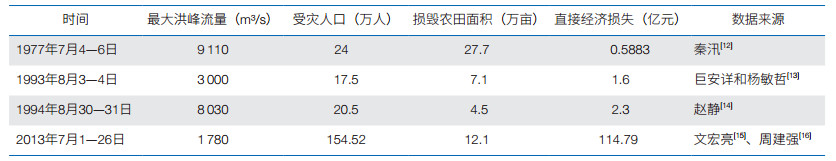

1990—2008年,陕北黄土高原丘陵沟壑区25个县(区、市)发生的、有准确记录的各类地质灾害253次,其中滑坡88次、崩塌157次、泥石流8次[10]。这些灾害严重威胁着人民生命财产安全,影响社会经济可持续发展。例如,2017年的榆林“7·26”特大暴雨损坏堤防34处,总长12.14公里,损坏河堤221处,损毁淤地坝167座、水文监测站21处;造成榆林9县区43.25万人受灾,因灾死亡12人,房屋损坏20 710间,直接经济损失6.33亿元人民币。同样,延安也常遭受到极端暴雨引发的人员与财产损失(表 1)。目前,延安潜在灾害依然存在,如崩塌、滑坡、不稳定斜坡、泥石流和地面塌陷隐患分布广,全市地质灾害易发区面积约29 566平方公里,占全市国土面积79.83%,潜在威胁人员18 123人[11]。

由于黄土孔隙度较高,透水性强,具有较高湿陷性,抗冲刷能力差,加之黄土高原丘陵沟壑区特殊地貌和集中降雨的格局导致严重的土壤侵蚀和水土流失问题,制约着乡村经济社会可持续发展。黄土高原水土流失面积47.2万平方公里,其中侵蚀模数大于8 000 t km-2 a-1,占中国同类面积的64.95%[17]。自公元740年以后,黄土高原土壤侵蚀持续增加,其中1800—1957年,水土流失导致入黄河泥沙高达16亿吨/年[1]。严重的水土流失不仅导致黄河下游成为地上悬河,威胁着黄河下游人民生命与财产安全,而且导致受灾区内耕地肥力下降、加速耕地退化。有报道称,黄土高原丘陵沟壑区每年约有8吨表土从坡耕地流失,每公顷损失全氮12—22.5 kg、全磷22.5 kg、全钾300 kg [18]。

1.3 经济社会发展滞后黄土高原丘陵沟壑区自然生态环境禀赋相对较差,除了造成生产力下降等经济损失外,还严重影响了该区域产品的市场竞争力和投资环境,降低了人类生存生活质量,从而形成了恶性循环。研究表明,黄土高原生态与生产系统耦合发展度处于较低水平,其中62.7%的县域处于严重失调发展阶段,30.1%的县域处于轻度失调发展阶段,7.1%的县域处于低水平协调发展阶段[19]。对于丘陵沟壑区生产与生态耦合度更低,生产发展与生态建设之间的矛盾更加突出。沟壑纵横严重制约了交通发展,导致“见个面面容易,拉个话话难”的悲催景象,从而制约经济社会发展和全面小康社会的建成。目前,黄土高原是我国贫困人口比较集中的区域,也是脱贫攻坚难度较大的区域之一。未来如何协调生态环境保护、经济发展与小康社会建设之间的关系,促进生态系统与经营生产活动、社会系统耦合发展,是乡村振兴的关键问题。

2 黄土高原丘陵沟壑区可持续发展面临的问题与对策新中国成立以来,党和国家对黄土高原治理十分重视。1955年一届全国人大二次会议通过了《关于根治黄河水害和开发黄河水利的综合规划报告》,把黄土高原水土保持正式列入国民经济建设计划,拉开了黄土高原治理的序幕。60多年来先后经历了坡面治理、沟坡联合治理、小流域综合治理及退耕还林还草工程等几个大阶段。60年的实践、认识、再实践、再认识,不断反复总结经验与教训,每一阶段都在前一阶段基础上取得良好成效,尤其是退耕还林还草工程。

2.1 退耕还林还草成就1999年,国家全面实施退耕还林还草工程,此工程是世界上规模最大,投入最大的生态工程。截至2017年,已累计投入4 500亿元人民币(约650亿美元),约4.47亿亩土地实施了退耕还林还草,取得十分显著的生态成果;长江、黄河中上游的13个省、自治区、直辖市,退耕还林还草工程每年产生的生态服务功能总价值超过1万亿人民币①。就黄土高原而言,黄河90%泥沙来自黄土高原土壤侵蚀[20],因此黄河泥沙是黄土高原生态环境的晴雨表。自1999年退耕还林还草政策实施以来,黄土高原的植被覆盖度显著增加,植被盖度从1999年的31.6%提高到2013年的59.6%,有效遏制了黄土高原水土流失,2013年黄河利津水文站观测入黄河泥沙已减至1.73亿吨,接近无人类活动干扰的原始农业时期[1]。

① 数据来源:国家林业局退耕还林办公室,2017年。

2.2 面临问题与挑战植被建设是黄土高原水土流失治理和生态环境改善的关键措施,退耕还林还草实施取得显著成就的同时,也带来了经济、社会、生态不可持续发展的新问题,局部地区人-地-粮之间的矛盾比较突出,进一步加速乡村空心化等突出,制约了建成小康社会的步伐。

(1)水资源是黄土高原植被建设的限制性因子。黄土高原水资源植被承载力阈值为400±5gCm-2a-1,在未来气候趋暖条件下,该承载力将在383-528gCm-2a-1波动[21]。黄土高原植被盖度从1999年的31.6%提高到2013年的59.6%,有效遏制了黄土高原水土流失[1]。但是,目前黄土高原植被恢复已接近植被水资源承载力阈值,如果进一步扩大植被建设面积,将不可避免地加剧土壤水分耗散、水资源短缺等问题,引发新的生态问题,甚至导致灾难发生。

(2)局部地区出现耕地面积短缺。根据研究,大于15度的坡面适宜退耕还林还草,退耕还林还草面积应该252万公顷[22]。按照人均1.5亩口粮地计算,黄土高原应退耕还林还草面积为236万公顷[23],但是截至2008年退耕还林还草面积已经到达483万公顷[24]。例如,陕西省延安市自1999年实施退耕还林还草工程以来,植被覆盖率由2000年的46%,提高到2016年的67.7%,但耕地面积也由2000年的1 800多万亩,减少到2010年的900万亩,累计减少一半②,区域粮食安全受到巨大威胁。

② 数据来源:国家林业局退耕还林办公室,2017年。

(3)乡村空心化加速。改革开放40年以来,全国城乡经济差距越来越大,大批农村青壮年劳动力流向城市务工,留守农村的人口以老人和儿童为主,造成农村空心化。黄土高原丘陵沟壑区交通极度不便,经济社会落后于黄土塬区,又进一步加剧了丘陵沟壑区农村空心化。调查发现50%—60%青年女性不愿意嫁到当地,愿意远嫁条件相对较好的平原地区。长期以来彩礼昂贵、择偶困难的社会问题比较突出,导致男青壮年几乎全部外出,一则为了打工赚钱,二则为寻求配偶。而且人口空心化还进一步产生诸多次生空心化问题,如教育空心化、医疗空心化、农业科技空心化、农村社会服务空心化与资源空心化。

2.3 可持续发展对策(1)优化黄土高原植被结构。黄土覆盖厚度大,覆盖厚度在几十米至百米之间,地下水难于向上传递,且当地降雨相对较少;因此,中间有一层土壤水分含量小于土壤表层土和可持续吸收地下水的土壤层,称之为黄土高原土壤干层。目前,黄土高原植被建设主要以杨树、刺槐、油松、柠条等为建群种。该类人工林的大面积建设,不仅大量吸收土壤水分,还通过蒸腾作用,耗散大量水分,导致黄土高原土壤干层不断加深,土壤水库含水量持续下降。在黄土高原半干旱区油松人工林土壤干层厚度高达5.0米,刺槐人工林土壤干层厚度为4.9米[25];随着种植年限增加,植被土壤干层将不断加剧[26]。因此,未来黄土高原植被建设应该进入自然演替阶段[1],不宜继续人工扩大黄土高原植被面积,否则生态建设将不符合生态文明的理念。同时,未来黄土高原丘陵沟壑区生态建设主要任务在于优化现有植被结构,加快对单一、高耗水人工林的结构优化,对黄土高原高密度人工林进行合理疏伐,依据植被水平地带性分布规律和植被演替理论,引入合适乡土树种刺柏,侧柏,酸枣,荆条等逐步替代上述高好水物种,促进植被可持续建设。

(2)适度开展治沟造地工程。治沟造地是延安近年来在丘陵沟壑区解决耕地不足,保障粮食安全的一项新举措。通过工程机械措施,人工削斩山脚边坡,取土填沟、沟口筑坝,辅以排洪渠和边坡护理等措施,将沟谷低产分散的耕地扩增为面积较大的、可机耕的优质高产良田。治沟造地可以减少势能差,从而减少地质灾害和水土流失,有效增加耕地面积[27]。在中央政府的支持下,延安完成50万亩规划任务(2013—2017年)。考察发现,从短时间尺度来看,延安丘陵沟壑区治沟造地依然面临新的问题,如:治沟造地对生态环境有损害;排水渠设计不合理,导致集中降雨时泄水不畅(例如,2013年延安遭遇50年一遇的大暴雨,约20%的新造耕地被毁);乡村空心化导致新造耕地无人耕种,20%的新造地被撂荒等新问题。但是,从长时间尺度看,延安治沟造地是对退耕还林还草工程的巩固,有利于降水就地入渗,有利于增加高标准耕地面积,增加粮食单产。与坡耕地相比,延安平整土地种植大豆、糜子、玉米和马铃薯,其产量分别比坡耕地增加60%、91%、41%和130%[28]。因此,从长远来看,治沟造地是一项利国利民的生态工程和民生工程。

(3)逆转空心化的发展。在区域外生态环境与经济优势的吸引下,交通不便的黄土高原丘陵沟壑区乡村不断萎缩,衰落尤为突出,从而导致人口空心化,次生教育、医疗、农村科技以及社会服务空心化,影响革命老区的社会和谐稳定,制约了全面小康社会的建设。逆转空心化需要农业经济和旅游经济融合发展。传承红色文化基因,弘扬延安精神,把红色文化资源利用好、发扬好,对红色历史溯源、找根、寻魂,深入挖掘红色文化中的价值观念、道德规范,同时深挖黄土高原丘陵沟壑区民俗文化,走“红色+民俗文化+生态旅游/全域旅游”模式,从而带动农业产业的发展,进而促进社会服务、农业科技、医疗教育实心化。

(4)强化生态宜居建设。2019年3月8日,习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议河南代表团审议谈到乡村振兴时强调,“要树牢绿色发展理念。推动生产、生活、生态协调发展,扎实推进农村人居环境三年整治行动”。对于黄土高原地区,生产、生活发展要更加充分地考虑当地生态承载力:在生态建设中,优先种植灌草类资源消耗相对较少的植物种类;在生产发展中,可紧密结合地方优势,规划发展历史文化传承产业和绿色农业,积极引进适合当地发展的农业科技新成果,让科技助力精准扶贫与乡村振兴。

3 黄土高原丘陵沟壑区乡村可持续振兴模式党的十九大报告指出,“实施乡村振兴战略,要坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化”。2018年中央1号文件提出“关于实施乡村振兴战略的意见”。十九大报告和2018年中央1号文件为黄土高原丘陵沟壑区可持续振兴提供了行动指南。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,未来丘陵沟壑区乡村可持续振兴模式应该在系统论的哲学思想指导下,从经济学、生态学和社会学相结合多维度视角下,把黄土高原丘陵沟壑区生态治理与经济发展有机结合起来,建成环境治理有效、生态宜居,产业兴旺、生活富裕、乡风文明的黄土高原丘陵沟壑区社会主义新农村。

3.1 构建丘陵沟壑区三元可持续景观模式20世纪50年代至60年代中期,黄土高原丘陵沟壑区的坡面治理主要是在山体上开挖梯田,旨在增加耕种面积和粮食产量,减少土壤侵蚀,但是水土流失并没有得到有效遏制。1999年以后的退耕还林还草工程对于黄土高原水土流失治理起到显著成效。但是从乡村振兴战略角度评估这一工程,这并不是一项完美的工程,因为退耕还林还草主要以生态治理为核心,25度以上坡面进行退耕还林还草,国家给予粮食补贴和经济补贴,对经济社会可持续发展没有起到显著推动效果,乡村人口2/3外出打工,乡村逐步空心化。另外,山上退耕还林还草主要以杨树和洋槐速生物种为主要建群种,对黄土高原有限的水分消耗过多,导致黄土高原“土壤干层”面积逐步扩大。

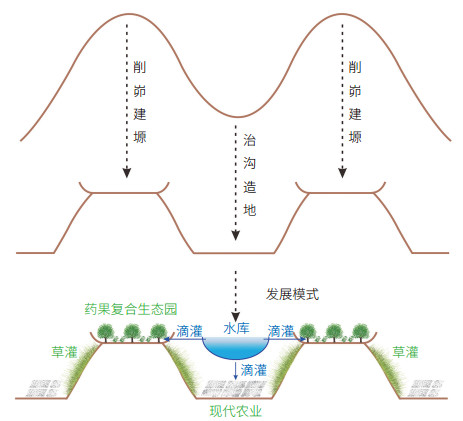

因此,未来应该创新构建山体可持续景观模式:①山顶阳光充足,适宜削峁建盆地(边沿稍高,中心稍低,有利于降水就地入渗果园),发展果业,增加经济收入,实现生态与经济双赢效果。②山腰进行植被建设。根据植物学原理,草本植物主要为须根系,根系数量多,扎根相对较浅,而乔灌木主要为直根系,根系少,但是往往扎根较深。因此,山腰主要以种草为主,灌木为辅,草本植物根系多,相互之间盘根错节,形成网状结构,有利于减少水土流失。③山下适当治沟造地,发展现代设施农业,解决农民吃饭和增加农民收入,从而形成三元景观结构(图 1)。

|

| 图 1 黄土高原丘陵沟壑区三元景观模式示意图 |

黄土高原丘陵沟壑区降雨主要集中在每年7—9月份,极端降雨会导致严重的水灾。以往的小流域治理以及治沟造地对洪涝缺乏科学运算,遇强降雨时垮坝事故时有发生。例如,2017年7月25—26日榆林绥德发生特大强降雨,岔巴沟水库被冲垮。因此,丘陵沟壑区水库设计要以水文学、土壤侵蚀学、侵蚀地貌学为基本理论指导,结合地理信息系统(GIS)中数字地形分析及情景分析相关方法,对黄土高原丘陵沟壑区典型流域治沟造地农业需水量与流域产流当量关系进行研究;同时,要结合历史文献学,在系统论思想指导下,科学设计水库(洪峰期最大蓄水,减少水灾,极度干旱期可以满足农田灌溉水量)与水利灌溉综合配套技术体系。

3.3 创新经营模式虽然延安市治沟造地工程已经完成预期目标,但是约20%新造地依然被撂荒,调查发现主要原因是新造地分配给农户自主经营。因此企业化经营模式是未来乡村振兴的必由之路。例如,延安市安塞区高桥镇南沟村,推行“企业+党支部+基地+贫困户”的乡村振兴模式,统筹建设山水林田湖草系统,一二三产融合发展,激活土地、劳动力、生态资源等要素。南沟村把全村22 500亩撂荒地、沟洼地、滩涂地和山林地进行流转,进行评估定价,成立合作社,设置了土地、人口、村集体、扶贫4类股权,入股到延安惠民农业科技发展公司,公司每年保底给合作社固定分红60万元,合作社按占股比例给群众分红,从而盘活了资源,资源变成了资产。通过“三变”改革(即资源变资产,资金变股金,农民变工人),村民入股有分红,务工有工资,经营有收益,2016年该村农民人均收入达到13 148元。通过创新精准扶贫模式,带动了精准扶贫,有效推动了南沟村精准脱贫和乡村振兴的进程。

3.4 创新农业种植模式农业是国家发展的基础,也是其他产业的支柱,农村的繁荣与稳定关乎全面小康社会的建成与否。由于我国耕地面积人均仅有1.2亩,仅为美国人均耕地的10%、法国的28.5%、世界人均耕地的32%。我国过去10年粮食持续增加是过量使用化肥带来的效益,但是过量使用化肥导致土壤酸化以及农业面源污染日益严重。因此,农业内部不平衡不充分的问题十分突出,农业生产与农业生态功能不平衡,施肥与农业环境需求不平衡,农业化肥不能充分利用,生态功能不能充分发挥。高投入、高消费、高污染的现代工业化农业生产方式解决了人民对粮食数量的基本需求,但是新的矛盾重新产生,人民对健康绿色食品的需求日益增长。

目前,急需探索生态农业模式,改革农业供给侧结构,促进人口、资源与环境协调发展,减少农药化肥使用量,保障食品安全与人体健康。例如,2017年安徽桐城市南山种植合作社构建的“稻鸭共育”“稻虾连作”的病虫害绿色防控的生态农业模式,减少化肥使用量约27%,减少化学农药使用量约40%③。对于黄土高原丘陵沟壑区来讲,应进一步探索山上果树与中药材复合种植模式,山下设施农业与中药材复合种植模式,减少农药使用量,走出一条绿色有机农业发展道路,增加农业附加值,延长产业链条。

③ http://ah.people.com.cn/n2/2017/0817/c374164-30621018.html.

3.5 创新乡村振兴政策过去20年的退耕还林还草工程把生态治理放在重点位置,忽视经济发展和社会进步;未来,生态文明建设、经济建设和社会建设三位一体的和谐模式是黄土高原丘陵沟壑区乡村振兴的基本格局。退耕还林还草工程主要以速生林为主,单方面追求植被盖度,国家有补贴,并没有达到经济效益与生态效益双赢效果。

未来按照生态宜居、产业兴旺、生活富裕的要求,积极鼓励当地企业家回乡、外域企业家下乡牵头,复制推广延安市安塞区高桥镇的“企业+党支部+基地+贫困户”的乡村振兴模式,推动小康社会建成。建立第三方评估机制,对带动示范效果好的企业,政府给予贴息、免税或者奖励政策。同时,对于回乡开展社会服务(如教育、诊所等)的硕士和博士,政府应给予资金奖励,贷款免息,或者其他晋升渠道给予特殊政策,弘扬正能量。

4 结论党的十八届五中全会提出,实施山水林田湖草生态保护和修复工程,筑牢生态安全屏障。在这一系统论指导下,黄土高原丘陵沟壑区乡村可持续景观模式应为退耕还林还草、现代设施农业与药材果业、乡村旅游等协同发展的多模式,而不是单一生态治理的退耕还林还草模式。只有因地制宜,具体问题具体分析,构建山水林田湖草系统,一二三产融合发展,才能建成真正的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的黄土高原丘陵沟壑区社会主义新农村,才能打赢精准脱贫攻坚战,才能全面建成小康社会。

| [1] |

Chen Y P, Wang K B, Lin Y S, et al. Balancing green and grain trade[J]. Nature Geosceince, 2015, 10(8): 739-741. |

| [2] |

刘东生, 丁仲礼. 中国黄土研究新进展风成沉积物(二):古气候与全球变化[J]. 第四纪研究, 1990, (1): 1-9. DOI:10.3321/j.issn:1001-7410.1990.01.001 |

| [3] |

Guo Z T, Ruddiman W F, Hao Q Z, et al. Onset of Asian desertification by 22 Myr ago inferred from loess deposits in China[J]. Nature, 2002, 416(6877): 159. DOI:10.1038/416159a |

| [4] |

Qiang X K, Li Z X, Powell C M, et al. Magneto stratigraphic record of the Late Miocene onset of the East Asian monsoon, and Pliocene uplift of northern Tibet[J]. Earth & Planetary Science Letters, 2001, 187(2): 83-93. |

| [5] |

Ao H, Roberts A P, Dekkers M J, et al. Late Miocene-Pliocene Asian monsoon intensification linked to Antarctic ice-sheet growth[J]. Earth & Planetary Science Letters, 2016, 444: 75-87. |

| [6] |

Ding Z L, Sun J M, Liu T S, et al. Wind-blown origin of the Pliocene red clay formation in the central Loess Plateau, China[J]. Earth & Planetary Science Letters, 1998, 161(4): 135-143. |

| [7] |

戴雪荣. 黄土高原及其环境变迁[J]. 地理纵横, 2002, (12): 1-4. |

| [8] |

龚时旸, 蒋德麒. 黄河中游黄土丘陵沟壑区沟道小流域的水土流失及治理[J]. 中国科学A辑, 1978, 21(6): 671-678. |

| [9] |

王兴奎, 钱宁, 胡维德. 黄土丘陵沟壑区高含沙水流的形成及汇流过程[J]. 水利学报, 1982, (7): 26-35. DOI:10.3321/j.issn:0559-9350.1982.07.004 |

| [10] |

惠鑫.陕北黄土高原区地质灾害与降雨关系研究.西安: 长安大学, 2010.

|

| [11] |

延安市人民政府办公室.延安市人民政府办公室关于印发延安市2017年地质灾害防治方案的通知.[2017-05-02]. http://www.yanan.gov.cn/gk/zfwj/szfbwj/238625.htm.

|

| [12] |

秦汛. 陕西历史暴雨洪灾简况[J]. 陕西水利, 1993, (2): 42-43. |

| [13] |

巨安祥, 杨敏哲. 延安"93·8"暴雨洪水抗灾经验和致灾因素[J]. 陕西水利, 1994, (2): 15-17. |

| [14] |

赵静. "94·8"暴雨洪水简介[J]. 陕西水利, 1995, (2): 19-20. |

| [15] |

文宏亮. "13.7"延安暴雨洪水灾害分析[J]. 北京农业, 2015, (9): 157. DOI:10.3969/j.issn.1000-6966.2015.09.136 |

| [16] |

周建强. 陕西延安"2013.7"暴雨洪灾后的反思和对策[J]. 中国防汛抗旱, 2015, 25(3): 93-94. DOI:10.3969/j.issn.1673-9264.2015.03.033 |

| [17] |

Zhao G, Mu X, Wen Z, et al. Soil erosion conservation and eco-environment in the Loess plateau of China[J]. Land degradation and development, 2013, 24(5): 499-510. |

| [18] |

王向辉.西北地区环境变迁与农业可持续发展研究.杨凌: 西北农林科技大学, 2012.

|

| [19] |

张青峰, 吴发启, 王力, 等. 黄土高原生态与经济系统耦合协调发展状况[J]. 应用生态学报, 2011, 22(6): 1531-1536. |

| [20] |

Jin Z. The creation of farmland by gully filling on the Loess Plateau:A double-edged sword[J]. Environmental Science and Technology, 2014, 48: 883-884. DOI:10.1021/es405392c |

| [21] |

Feng X M, Fu B J, Piao S L, et al. Revegetation in China's Loess Plateau is approaching sustainable water resource limits[J]. Nature Climate Change, 2016, 64: 77-96. |

| [22] |

Tang K L, Zhang K L, Lei A L, et al. Critical slope gradient for compulsory abandonment of farmland on the hilly Loess Plateau[J]. Chinese Science Bulletin, 1998, 43(2): 200-203. |

| [23] |

杨艳昭, 封志明, 张蓬涛. 黄土高原地区的可能退耕规模及其减产效应[J]. 北京林业大学学报(社会科学版), 2005, 4(1): 58-63. DOI:10.3969/j.issn.1671-6116.2005.01.011 |

| [24] |

Lü Y H, Fu B, Feng X, et al. A Policy-Driven Large Scale Ecological Restoration:Quantifying Ecosystem Services Changes in the Loess Plateau of China[J]. PLoS ONE, 2012, 7. DOI:10.1371/journal.pone.0031782 |

| [25] |

Wang Y, Shao M A, Zhu Y, et al. Impacts of land use and plant characteristics on dried soil layers in different climatic regions on the Loess Plateau of China[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2011, 151: 437-448. DOI:10.1016/j.agrformet.2010.11.016 |

| [26] |

Deng L, Yan W, Zhang Y, et al. Severe depletion of soil moisture following land-use changes for ecological restoration:Evidence from northern China[J]. Forest Ecology and Management, 2016, 366: 1-10. DOI:10.1016/j.foreco.2016.01.026 |

| [27] |

Liu Q, Wang Y, Zhang J, et al. Filling Gullies to Create Farmland on the Loess Plateau[J]. Environmental Science & Technology, 2013, 47(14): 7589-7590. |

| [28] |

陈怡平. 大秦岭生态文明建设的意义与对策[J]. 地球环境学报, 2019, 10(1): 1-11. |