2. 中国科学院地质与地球物理研究所 北京 100029;

3. 中国科学院国家空间科学中心 北京 100190;

4. 中国科学院国家天文台 北京 100012

2. Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China;

3. National Space Science Center, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

4. National Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Sciences, Beijing 100012, China

虽然人类仰望星空和观测太阳系天体的历史可以追溯到几千年前,但直到20世纪中期,人类才真正开始系统探索太阳系和太阳系以外太空的征程。这一系统探索进程的标志,是第二次世界大战期间德国科学家成功研制出的能将物体送进太空的A-4/V2火箭。二战后,美国和苏联分别在德国火箭技术基础上进行了一系列次轨道飞行试验。值得一提的是,美国将著名的科学家冯·布劳恩(Wernher von Braun)等100多名关键的V2(德国V2火箭)科技人员招募到美国,从而奠定了美国在美苏太空竞赛中的后发优势。

1957年10月4日,苏联成功地将世界上第一颗绕地球运行的人造卫星送入轨道。这一事件也拉开了美国和苏联两个超级大国之间太空竞赛的序幕。美国国会认为,苏联在火箭技术方面的成功已经威胁到了美国的安全和技术领先,建议美国政府立即予以强烈回击。时任美国总统的艾森豪威尔与他的顾问则进行了更为仔细而认真的思考,经过几个月的辩论,通过国会投票,最终一致同意美国政府将采取非军事回应,并由此在1958年创立美国国家航空航天局(NASA),负责制定、实施美国的太空计划,并开展航空科学暨太空科学的研究。1961年4月12日,苏联在世界上首次成功地将宇航员尤里·加加林送入太空。这一事件也促使美国肯尼迪总统向全世界宣布实施宏伟的载人登月计划,迈出了美国以及人类真正向太阳系扩张和探索的第一步——“阿波罗登月计划”由此诞生。

1969年7月20日,“阿波罗11号”任务的圆满完成使美国宇航员阿姆斯特朗成为登陆月球的第一人,也实现了肯尼迪总统要在20世纪60年代末之前完成载人登月的承诺。截至1972年12月“阿波罗登月计划”最后一次任务即“阿波罗17号”任务的完成,美国一共有12名宇航员登陆月球并在月球表面开展了一系列科学实验,共带回382千克的月壤样品。“阿波罗登月计划”开启了科学探索太阳系的革命。通过这个计划,人们在一定层面上了解了月球自45亿年前诞生以来的地质事件演化序列,并以此为窗口了解了地球早期演化历史和地球上生命诞生之时猛烈和频繁的撞击环境。人们也了解到月球有包括氦-3在内的丰富资源可供人类移民月球、火星甚至太阳系更远的地方。

伴随着登月的成功和热潮,美国也成功开启了探索火星、金星、水星以及太阳系内更远天体的步伐,取得了一系列举世瞩目的重要科学发现,直接催生和迅速发展了行星科学这一与深空探测密不可分的综合交叉学科。行星科学植根于天文学、地质学、物理学、化学等一系列基础学科,在深空探测的迫切需要下催化诞生。美国的许多顶尖大学和研究机构在深空探测科学人才需求的驱动下,在“阿波罗时代”便开始在其相关的学科中加入行星科学元素,并将行星科学迅速发展成在深空探测热潮中极具时代特色的一门学科。经过几十年的发展,这一学科所在的大学和研究机构已经为美国的深空探测输出了大量的行星科学人才,这些优秀人才又反过来进一步促进了美国深空探测项目的蓬勃发展。在这些众多的大学和研究机构中,美国亚利桑那大学的月球与行星实验室和行星科学系是最早建立行星科学学科的杰出代表。

亚利桑那大学月球与行星实验室成立于1960年,由对月球有着浓厚兴趣的荷兰裔美国天文学学家柯伊伯建立。建立初期的科研人员大都是天文学家,但是他们很快意识到研究像月球一样的岩质行星,需要不同的方法和技术。于是,他们在已有的知识储备的基础上,最大程度地利用深空探测的数据来发展研究行星的新方法、新思路,使该实验室不仅慢慢成为行星科学的领导者,也在很大程度上帮助了美国行星科学这一新兴学科的建立。建立之后,该实验室几乎参与了NASA从“阿波罗登月计划”开始的所有的行星探测任务。目前,该实验室已经成为世界级的研究太阳系行星的领航者。除了出色的行星科学研究外,为培养一代又一代的行星科学人才,亚利桑那大学又于1973年成立了行星科学系,成为最早建立专门研究行星的院系之一。该系致力于教授与行星科学相关的基础和专业课程,培养从本科到研究生的各个层次的行星科学人才。目前他们培养的大部分研究生在毕业后成了美国行星科学的主力军,并在各个层面深入参与美国的行星和深空探测任务,并且很多已经成为国际行星科学的领军人物。

亚利桑那大学的月球与行星实验室和行星科学系的发展只是一个缩影。这些有着优秀行星科学学科的大学和研究机构为美国培养和输出了大量的杰出人才,在美国一次又一次的深空探测任务中扛起了科学的大旗,并产出了令世界瞩目的科学成果。正是这些培养出来的行星科学家,第一次在月球上发现了水的存在,第一次揭示了火星上曾经有大量水并有适合生命起源的气候条件,第一次发现土星和木星的卫星表面下可能存在海洋,第一次揭开了冥王星的神秘面纱……。与此同时,我国深空探测的“阿波罗时代”已经到来,并以燎原之势迅猛并稳步地开展。但从长远发展潜力与布局看,我们依然鲜有具有国际影响力的科学发现和产出,依然缺少行星科学的国际领军人才。因此,我国行星科学人才的培养和输出迫在眉睫,行星科学一级学科的建立势在必行。

2 千里跬步:我国行星科学教育的发展基础 2.1 中国科学院大学行星科学教育40年我国的行星科学脱胎于地球科学,形成于地球科学、天文学、空间科学等学科的交叉。在过去数十年中,行星科学在中国科学院大学(以下简称“国科大”)等高校已经开始萌芽并默默生长。国科大的前身是中国科学院研究生院,成立于1978年,是经国务院批准创办的我国第一所研究生院,以“科教融合、育人为本、协同创新、服务国家”为办学理念,与中国科学院直属研究机构(以下简称“培养单位”)在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合。自从1978年开始,作为国科大的基础学院之一,地球与行星科学学院(前身为地学部、地球科学学院,以下简称“地星学院”)承担着地质学、地球物理学等多个一级学科的教学科研工作。40年来,地星学院培养研究生达3.7万人[1, 2],有28位毕业生当选两院院士。

40年来,地星学院开设的《地球物理基础》(1978—1979学年,傅承义院士主讲)、《普通地质学》(1978—1979学年,万天丰教授主讲)、《地磁与高空物理》(1980—1981学年,朱岗昆教授主讲)、《空间物理学》(1982—1983学年,刘振兴院士主讲)、《空间物理探测技术》(1984—1985学年,孙传礼教授主讲)等多门经典课程,已成为行星科学人才培养的重要基础课。

近年来,国家深空探测工程带动了学科建设,对人才培养提出了新的要求,学科也更加细化。为此,2003年地星学院开设了《比较行星学新进展》(欧阳自远院士主讲),自此正式开启了以行星科学命名的课程,随后陆续有:《比较行星学》(2007— 2008学年,林杨挺教授主讲)、《行星地磁与环境》(2007—2008学年,匡伟佳教授主讲)、《行星空间物理》(2014—2015学年,魏勇教授主讲)、《空间物理概论》(2017—2018学年,张辉教授主讲)、《空间等离子体模拟》(2018—2019学年,沈芳教授主讲)、《空间环境探测原理》(2018—2019学年,乐新安教授主讲)等相关课程。国科大天文学院还开设了如:《行星科学导论》(崔峻、惠鹤九等教授主讲)、《恒星大气与谱线分析》(杜翠花等教授主讲)、《天体测量学及其应用》(齐朝祥教授主讲)、《天文地球动力学》(陈俊平教授主讲)和《空间环境预报》(刘四清教授主讲)等多门行星科学的课程。

除此之外,地星学院邀请了世界知名科学家在夏季学期开设了与行星科学相关的各类短学期课程,如《简正振动理论在固体地球与行星中的应用》(2010—2011夏季学期,Roberto Sabadini教授主讲)、《地球与行星内部的水:从原子至全球》(2011—2012夏季学期,Shun-ichiro Karato教授主讲)、《行星物理与行星演化:观测与建模》(2012—2013夏季学期,Paul Tackley教授主讲)、《行星物理及其演化》(2013—2014夏季学期,Paul Tackley教授主讲)①。

① 详见中国科学院大学地球与行星科学学院课程设置:https://earth.ucas.ac.cn/index.php/zh-CN/jwjx/kcxx。

一代又一代的科学家辛勤耕耘、薪火相传,使国科大成为中国行星科学人才培养高地。

2.2 中国科学院大学建设行星科学的优势回顾美国行星科学早期发展历史可以看出,亚利桑那大学月球与行星实验室带动了美国行星科学系的建立。实验室的一线科学家上讲台授课,讲述基本理论和前沿发现,而研究生可以进入实验室进行研究,直接参与到美国的深空探测中去。这一教育理念,与当前国科大的“科教融合”办学理念高度相似,其当时所处的历史背景也恰好与当前我国深空探测发展阶段较为类似。因此,国科大开展建设行星科学一级学科正当其时。除此之外,国科大还有4点优势。

(1)人才大本营。国科大是中国行星科学人才的大本营,我国从事行星科学的人才大部分集中在国科大,众多的岗位教师分布在国科大地星学院以及由中国科学院地质与地球物理研究所、地球化学研究所、国家天文台、上海天文台、紫金山天文台、广州地球化学研究所等支撑建立学院的研究所。

(2)科学目标实施的主要参与者。中国科学院及国科大是我国深空探测科学目标的主要提出者,工程任务的主要实施者之一,众多的岗位教师和科研人员,在“嫦娥” 1—4号以及首次火星探测工程中发挥着重要的作用。

(3)综合建制化优势。中国科学院建制化优势支持交叉学科的开展,行星科学融合了地球科学、空间科学、天文学、物理学、化学、数学、生物学等众多领域,而国科大具有数学、物理学、化学、地质学、地球物理学、天文学等学科交叉的综合优势,相关课程体系具备较强的基础。

(4)科教融合办学优势。国科大科教融合办学模式支持新兴学科的建设。一线科学家上讲台、全球聘请名师授课、优质的本硕博生源……,随着国际合作的增多,国家深空战略的吸引,行星科学青年人才回流增加,高水平人才队伍逐渐壮大。

上述优势,成为国科大建设好行星科学一级学科的独特条件与厚实的发展沃土。

2.3 国内相关高校一致支持国科大牵头建设行星科学一级学科我国深空探测起步晚,行星科学学科发展落后于欧美50年,一直缺席国际行星科学前沿竞赛。国科大于2018年将地球科学学院正式更名为地球与行星科学学院,旨在加强行星科学的学科建设,以期培养更多符合国家战略发展的急需人才,提升深空探测成果的科学产出和国际影响力。

国内相关高校,如中国科学技术大学、北京大学、南京大学、中国地质大学(武汉)以及桂林理工大学等分别设置了行星科学或比较行星学的研究单元,月球与行星科学国家重点实验室亦落户在澳门科技大学。以上均表明,国家战略即是人才培养的目标,做好行星科学人才后备力量的储备,是大学义不容辞的责任。

2018年底,国科大在北京召开了“行星科学”一级学科设置的论证会,来自全国十几所高校的从事行星科学领域的专家学者,一致建议由国科大牵头组织行星科学一级学科建设。与会专家就行星科学的研究内容、学科设置、课程体系等方面做了深入广泛的讨论,一致认为行星科学一级学科设置迫在眉睫。

3 教育兴国:从科教融合到科学引领我国的深空探测工程举世瞩目。但我们也注意到,当前我国深空探测是技术先行,科学家积极参与。对照美国行星科学的发展历程,下一阶段应转型为技术与科学并行,同时加强行星科学的学科建设和人才队伍建设,最终实现科学引领。中国未来的深空探测,应由科学家主导,科学家与工程师共同合作,形成分工明确、高效率且有强大凝聚力的团队。为实现这一目标,我国应当尽快着手开展行星科学人才的培养。加快建设行星科学一级学科,全面提升我国深空探测能力和行星科学国际影响力,这必将加速我国从深空探测大国迈向行星科学强国。

自2007年“嫦娥一号”成功发射以来,我国的行星科学的规模和水平都有了质的提升。从美欧回流的青年人才增多,加强了我国行星科学界与国际学界的联系;国内以交叉学科的方式培养的行星科学人才初具规模,也积极融入国际学界中去。但是,基于我国自主探测数据所产生的成果仍然偏少,具有世界影响力的科学发现更是屈指可数。与探测工程的巨大国际影响力相比,行星科学的科学产出亟待大幅提高,我国深空探测需要尽快完成从工程驱动到科学驱动的转变。所以,人才培养体制的建立越发重要与迫切。

纵观欧美行星科学过去的50年发展,美国之所以在深空探测领域具有绝对的领先地位,完备的学科体制与人才培养模式是其保持傲视群雄的资本与来源。中国若要走向世界行星科学舞台的中央,为人类作出与大国体量相当的科学贡献,必须开展行星科学一级学科建设,建立完备的人才培养体系,做好人才储备工作。

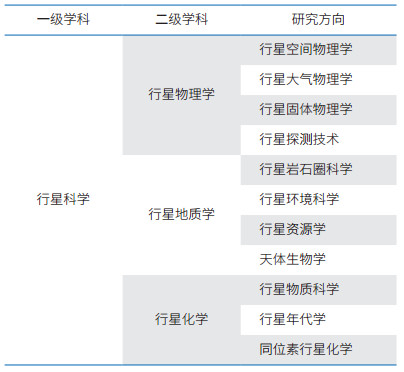

基于上述认识,在2018年底举行的论证会上,各高校代表就学科设置达成了一致意见。参照美欧发达国家的学科设置,按照我国的学科设置模式,建议行星科学作为一级学科,下设3个二级学科,具体设置如表 1。

(1)行星物理学。下设4个研究方向,分别为行星空间物理学、行星大气物理学、行星固体物理学和行星探测技术。具体而言:①行星空间物理学研究行星空间等离子体物理过程,以及与行星际空间和底层大气的相互耦合作用;②行星大气物理学研究行星大气中的各类动力学过程,以及与行星空间环境、行星表面和内部环境之间的耦合;③行星固体物理学研究行星内部结构、状态、成分和动力学过程等;④行星探测技术研究地基和天基的遥感光谱与成像,以及飞船的粒子探测、物理场的探测等。

(2)行星地质学。下设4个研究方向,分别为行星岩石圈科学、行星环境科学、行星资源学和天体生物学。具体而言:①行星岩石圈科学研究行星岩石圈表面形貌、岩性、构造形态、沉积相等的分布特征以及成因规律;②行星环境科学研究星体的环境特征、短时动态变化及长期演变历史,以及星体内、外部环境的物质能量等交换过程和机制;③行星资源学围绕行星、小行星和彗星等地外天体上的资源,开展资源分类、资源特征、分布规律与成因的研究;④天体生物学研究生命的起源和演化,探索生命在宇宙中的分布及其未来,探究行星宜居性演化。

(3)行星化学。下设3个研究方向,分别为行星物质科学、行星年代学和同位素行星化学。具体而言:①行星物质科学研究地外样品的化学成分、矿物组成、岩相结构,以及物理性质、成因产状等,结合热力学和动力学计算模拟,研究太阳系天体的物质组成、分布和迁移,揭示整个太阳系物质的起源和演化;②行星年代学研究行星绝对年龄、相对年龄、陨石坑年代,提供时间坐标;③同位素行星化学研究太阳系中同位素形成和丰度及其分布、迁移和分馏,揭示太阳系天体的物质来源和演化历史。

如何建设中国特色的行星科学一级学科?我们认为,中国是一个正在崛起的深空探测大国,目前工程引领深空探测,行星科学研究滞后,以及行星科学人才培养体系缺乏,是当前的基本国情。我国的行星科学建设,应顺应学科发展趋势,紧扣当今科学前沿,聚焦国家战略所需,充分发挥我国高校的基础学科优势,有规划、有计划地培养出一个专业布局合理、具有国际一流水平的人才梯队。国科大有条件、有能力、有优势率先开展行星科学一级学科建设,其科教融合办学模式适合将学科建设和人才培养与国家深空探测工程紧密结合起来,在科学研究中培养人才,以人才带动我国深空探测从工程引领向科学引领过渡。2016年习近平总书记在“科技三会”上发出了建设世界科技强国的号召,在将我国建设成为深空探测强国与行星科学强国的过程中,深空探测工程、行星科学学科建设、行星科学人才培养等均需与国际对接,向发达国家学习,并带动“一带一路”国家共同努力,向和平利用太空和构建人类命运共同体迈进。