2. 中国科学技术大学 中国科学院比较行星学卓越创新中心 合肥 230026;

3. 中国科学技术大学 地球与空间科学学院 中国科学院壳幔物质与环境重点实验室 合肥 230026

2. CAS Center for Excellence in Comparative Planetology, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China;

3. CAS Key Laboratory of Crust-Mantle Materials and Environment, School of Earth and Space Science, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China

近半个世纪以来,受益于美国“阿波罗登月计划”带回的月球样品,以及同期大量关于陨石的研究,欧美及日本等主要科技强国的行星化学学科得到了快速发展。自此,行星化学一直是主要科技强国最活跃的科学研究前沿之一。我国由于当时经济和科技发展的种种限制和不足,仅开展了少量的行星化学研究。因此,我国的行星化学的教学和研究一直严重落后于世界主要发达国家。

进入21世纪以来,随着我国经济实力的增强和科学技术的进步,国家越来越重视深空探测,对其投入也越来越大,国家明确提出以月球、火星和小行星为主要目标的深空探测计划。正在实施的以月球为探测目标的“嫦娥工程”,已经完成了“绕”—“落”— “回”三步中的两步,目前正着手“月球样品取样和返回”这一最后也是最重要的步骤。这标志着我国也已经进入了国际航天大国行列。2016年,习近平总书记明确提出了要努力建设航天强国。从航天大国到航天强国的一个重要标志是科学目标引领深空探测工程的发展。科学目标的设立离不开行星科学研究,行星科学研究则离不开一支强大的专门从事行星化学研究的队伍,而人才队伍的建设离不开我国行星化学学科的建设与发展。基于行星化学学科在我国深空探测计划中的重要性,本文将着眼于行星化学学科的内涵,探讨相关学科的差异,比较国内外学科建设差距,提出我国行星化学学科建设的建议。

1 行星化学的内涵 1.1 行星化学学科内容(1)行星化学的定义。行星化学是以太阳系组成物质为基础,分析其化学元素及同位素组成,包括分析返回及陨石样品和遥感就位探测,研究太阳系元素及同位素的起源与分布,结合太阳系中行星及卫星的物理化学演化过程,反演太阳系星云的物质来源、太阳系的形成和演化过程的学科。它是行星科学的一个主要分支。

(2)行星化学的专业方向。基于其主要研究对象,行星化学主要包括:①元素行星化学。主要研究太阳系中元素的起源和丰度,以及元素在太阳系演化过程中的分异和分布,而太阳系物质的化学组成主要包括行星物质样品的化学成分、行星地表和内部的化学成分以及行星大气的组成等。②行星年代学。通过放射性同位素和放射成因同位素确定太阳系形成和重要演化事件的时间序列,尤其是太阳系和各天体的形成时间、行星及卫星演化过程中各重要事件的年龄、陨石母体的形成、地质演化以及撞击破碎等重要事件的年龄,从而准确限定太阳系起源和演化的时间。③稳定同位素行星化学。通过稳定同位素有效示踪太阳系及其各天体的物质来源和不同天体间物质的相互关系,定量研究太阳系物质的同位素分馏和行星及卫星地质演化的物理化学过程,反演太阳系各核素的起源与太阳系物质的分异演化过程。

(3)行星化学的研究方法。可以分为行星物质样品(包括地外返回样品和陨石样品)的实验室分析研究、在轨探测器的遥感测量和在行星表面进行的就位探测。

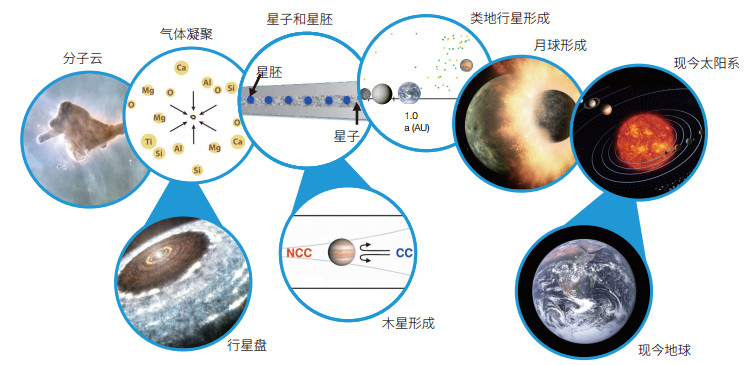

1.2 行星化学研究内容(1)研究太阳系历史——“我们从何而来?”近半个世纪以来,行星化学的研究已经建立了太阳系演化模型的基本框架(图 1)。太阳系在约45.67亿年前,继承早前恒星系物质,形成太阳系星云,经历星云气体和尘埃的聚集、吸积,形成了太阳系行星盘,通过撞击、吸积形成太阳系中各行星及卫星(图 1)。但是,关于太阳系起源和行星形成等早期演化过程中有关“我们从何而来”的根本性问题,仍需通过行星化学的深入研究来解决。行星物质的同位素异常可以指示太阳系物质的起源,区别超新星和AGB(asymptotic giant branch)星物源,从而厘清类地行星的不同物质来源。对于人类直接相关的地球水圈和大气圈的起源与形成时间等行星内部的化学分异及圈层形成的关键科学问题,也需要通过行星化学分析研究来解决。行星表面生命相关物质的特征和演化,需要行星化学相关的分析,从而直接为生命起源和演化提供确切证据。

(2)寻找宜居行星——“我们要去哪里?”地球诞生于约45亿年前,孕育了生命、人类和文明。但是,地球生命赖以生存的环境却不单单是地球本身提供的,而是和太阳系这个独特的母星系直接相关。而茫茫宇宙之中,类似太阳系的星系可能不止一个。这些星系,也许存在生命,也许有适合生命居住的环境,都令人向往。行星化学研究可以解译行星宜居的关键因素,提供行星能量演化相关的元素同位素指标。因此,可以根据行星化学相关的宜居指标寻找适宜生存或者生命形成的环境,从而帮助人类寻找太阳系之外的宜居环境。

(3)引领深空探测目标——“我们要干什么?”科学目标牵引的探测计划在当今月球和深空探测的全球性热潮中成为主流模式。探测的科学目标和被探测天体的相关关键科学问题直接相关。关键科学问题的提出离不开行星化学。深空探测返回的地外样品以及在地表收集的陨石样品将为行星化学提供研究材料,并为太阳系的起源和演化提供新的关键信息。

2 行星化学的独特性行星化学通常被认为是地球化学的一个分支。1984年,我国著名地球化学家涂光炽定义“地球化学”是研究地球(包括部分天体)的化学组成、化学作用和化学演化的科学。但是,随着科学的不断发展,行星化学学科与经典地球化学学科之间的差异性越来越明显。

(1)研究对象的不同。经典地球化学目前主要以地球为研究对象,行星化学主要研究地外物质的化学元素和同位素组成及其演化过程。利用这些地外物质所携带的化学信息,反演太阳系的物质来源、星云气体和尘埃的聚集和吸积、行星及卫星的形成与演化过程(图 1)。行星化学或多或少地遵循地球上的化学演化规则,但是这些规则必须修改以适应太阳星云和不同行星的物理化学条件或起始成分[4]。

(2)研究物质的不同。行星化学研究对象的物质组成变化更大,包括返回的不同天体样品、来源于不同母体的陨石以及在陨石中发现的前太阳系颗粒物质。前太阳系颗粒是来源于其他恒星系的物质。不同星系物质的同位素组成是由恒星的核反应所决定的。因此,前太阳系颗粒是认识恒星内部核合成过程的探针,而且其矿物学和化学组成特征可以制约恒星的物理化学条件。此外,球粒陨石的形成和地球岩石的成因也有非常大的差别。

(3)研究体系的不同。行星物质的定年体系与地球物质的定年相比更为多样化。除了常规的放射性同位素外,短寿命放射性同位素也被应用于行星化学的年代学中。灭绝核素被广泛地应用于太阳系早期演化过程的定年,可以利用182Hf-182W体系测定包括类地行星核-幔分异时间和小行星金属-硅酸盐分异事件的时间,也可以利用26Al-26Mg体系测定太阳系早期物质的形成时间[1]。形成于太阳系演化历史的最初始阶段的陨石物质,包括球粒陨石中的富钙铝难熔包体(CAI),可能保存了一些没受扰动的灭绝核素衰变的信息。灭绝核素不仅是太阳系早期演化的精确时间标尺,其衰变还提供了行星演化早期阶段的能量,因此陨石中灭绝核素的研究一直是行星化学的前沿领域[5]。金属稳定同位素的非质量分馏研究一直是探索太阳系物质起源与演化的重要方法。在行星形成过程中(包括早期的凝聚吸积、后期的核幔分异等),稳定同位素可能会发生质量分馏,因此稳定同位素的非质量分馏有助于了解太阳系物质的来源和各天体物质的相关性。因此,陨石中的短寿命放射性同位素衰变、宇宙射线辐射以及核合成异常产生的同位素非质量相关分馏为限定早期太阳系的演化历史、反演太阳系形成时的环境和示踪天体物质的来源及其关系提供了重要手段。

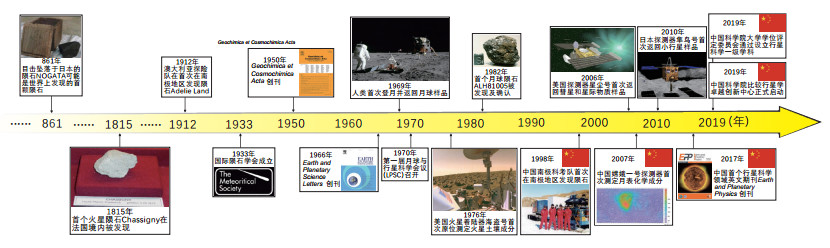

3 行星化学的学科现状行星化学作为行星科学的分支学科,诞生于19世纪初,在对太阳光谱的拍摄以及对少量陨石的研究中诞生了行星化学。20世纪60年代末—70年代初,“阿波罗登月计划”的成功促进了行星化学的快速发展。南极陨石和沙漠陨石的收集也使得行星化学获得快速发展的动力。总体而言,“阿波罗登月计划”返回的月壤样品和收集的各类陨石,为行星化学的发展提供了直接的物质研究来源,奠定了行星化学研究的基础[6](图 2)。

|

| 图 2 国际和国内行星化学学科相关重要事件的时间序列 |

“地球和行星科学”这一专业学科名词于20世纪70—80年代风靡于美国高等院校,当时该国大部分地质专业院系都改用这一名称以跟上行星科学研究的时代潮流[7]。由此可见,“阿波罗登月计划”对行星科学及美国高等教育的深远影响。美国各著名高校也开设了一大批相关的行星学科课程,并在美国国家航天航空局(NASA)及美国国家科学基金会(NSF)为主的资助下,建立了一批由登月计划所带动并以当时的高新技术为标志的世界级实验室[7]。同期,国际学术界还创办了地球科学权威学术刊物《地球化学与宇宙化学学报》(Geochimica et Cosmochimica Acta)和《地球和行星科学通信》(Earth and Planetary Science Letters),极大地推动了基于月球样品研究成果的发表和相关学术交流的需求[7](图 2)。在科研经费的支持下,“阿波罗登月计划”返回的月球样品在美国和其他一些主要发达国家得到了充分的测量和分析,积累了大批行星化学数据,在此过程中也培养出了大批行星化学人才。同期,陨石的研究也得到了充足的发展,特别是发展出了一些行星化学独有的研究体系[1, 4, 5]。

在行星化学教学方面,美国已经发展出很完备的行星化学教育体系,亚利桑那大学、麻省理工学院、加州理工学院、约翰·霍普金斯大学等众多著名大学都已开设了行星化学课程或与行星化学相关的课程。除美国的大学之外,英国的帝国理工学院、伦敦大学学院,以及日本东京大学等也相继开设了行星化学课程或与行星化学相关的课程。

与欧美及日本等主要科技强国相比,我国从事深空探测的工程技术人员不少,但从事相关科学研究的人员却相对较少,尤其是从事行星化学研究的人员更少。显然,我国科学家已经意识到这一点,并开始努力改善现状。目前,国内行星化学教育已经在相关高校逐步开展。中国科学院和教育部等所属的中国科学院大学、中国科学技术大学、北京大学、南京大学、中山大学等多所高校已经设立了10多家行星科学相关的院系或研究机构。一些大学相继开设了行星化学课程或与行星化学相关的课程。但是,总体而言,我国行星化学的发展起步较晚,从事行星化学研究的人员不足,缺乏完备的人才培养体系,在技术、设备、管理、经费和人才资源等方面与国际行星科学强国均有一定差距。目前,当务之急是加快建设行星科学研究平台,培养和发展从事行星化学研究的队伍。

4 行星化学的发展建议无论是行星化学的科学研究,还是行星化学的学科建设,我国都远晚于欧美及日本等行星科学主要发达国家(图 2)。这个现状和我国要发展成为航天强国的目标并不相称。为了加速我国行星化学的发展,建议可以从3个方面开展建设。

(1)加强行星化学学科的课程建设。鉴于我国将开展一系列深空探测任务,行星化学的学科建设应当进行前瞻性的部署和建设。目前在国内大学中,行星化学课程一般只对少数相关专业的研究生开设,受众很少,学生专业面狭窄,这对于学科的发展是极大制约因素。而行星化学本身,具有交叉前沿学科的特性,需要多学科的交叉融合,才能更有效地教育学生,使得学生具备综合研究素养,培养激发其科研创新能力。在国际行星科学研究领域具有极高声望的美国亚利桑那大学,应用数学、物理学、化学、天文学、大气科学、地球科学等专业的本科生都可以选修行星科学系的课程;而该校月球与行星实验室的创建者杰拉德·柯伊伯教授实际上是一名天文学家,在该实验室工作的科学家也都具有不同的学科专业背景。正是因为来自不同学科专业背景的研究者无壁垒地参与行星科学的教学与科学研究,因而使该校一跃成为国际行星科学领域的领军高校之一。就我国现状而言,在有条件的大学和学院的本科教育中,应当自上而下,着眼于从宏观层面布局并开设行星化学的相关课程,这些课程可以同时开放给地质学、天文学、物理学、化学、生物学等专业的本科生选修。在扩大影响力的同时,让更多的学生了解行星化学并产生兴趣,继而投身于行星化学的专业学习中。而对于行星化学专业方向的本科生和研究生课程,必须以国际高水平学科建设体系为指导,依托我国深空探测任务的需要,建立适合我国国情的完整的行星化学课程体系。这些课程也可以开放给多种专业背景的研究生。不同学科、不同知识背景的研究生之间的碰撞交流可以促进行星化学这一交叉学科的发展。

(2)深化行星化学学科教学与科研的结合。行星化学科学研究的发展可以显著促进行星化学学科的发展。以20世纪70年代的月球样品研究为例,“阿波罗登月计划”的宇航员将大量的月球岩石和土壤样品带回地球,科学家通过对这些月球样品的分析,获得了突破性的科学成果。同时,这些研究也将大量学生培养成了行星科学家。直到半个世纪后的今天,“阿波罗登月计划”时代培养的行星化学家还在对这些月球样品进行分析,新的科学成果依然不断涌现。这也导致“阿波罗登月计划”对行星化学学科的影响一直延续至今。像这样由数量众多的科研机构和大学共同协作完成的大规模行星科学研究项目对行星化学学科发展有显著推动作用。我国已批准或计划进行一系列的深空探测任务。这些任务势必引起一系列行星化学相关的科学研究。通过有效规划,这些研究必然为我国行星化学的学科发展带来非常好的机遇,极大地促进学科发展。行星化学学科的快速发展也必将增强我国行星化学研究队伍的建设,提高我国行星化学研究的水平。

(3)重视行星化学学科与探测工程的结合。以科学目标为导向的工程技术研发可以促进行星化学学科发展。科学家和工程师可以合作,共同制定切实可行且具有重要科学意义的探测目标,而工程专家可以根据科学需要,研发仪器以实现科学目标。例如,美国的“好奇号”火星车几乎整合了一个全面的行星化学实验室,可以对火星表面进行原位的采样,并对样品进行多种化学分析以及数据处理等工作。行星科学与工程技术的有效结合,一方面有助于推动工程技术的进步,另一方面工程技术的进步又有助于推动并产生新的科学成果。更重要的是,在这个过程中培养的行星化学家兼具行星化学研究和深空探测工程经历,能够更大程度上促进行星化学的学科发展。学科建设与工程技术之间的相互推动作用也将有助于促进我国从航天大国向航天强国的转变。

5 结语新一轮月球和深空探测已成为当今世界科学研究的热点和前沿,越来越多的国家加入了深空探测俱乐部,民间资本也开始进入太空探索与开发,太阳系中不同天体的样品将被陆续返回,地球上更多不同母体的陨石样品也将被发现。此外,分析仪器的快速革新和天体演化模型的不断创新,使得国际行星化学又进入了一个快速发展时期。

受益于我国深空探测项目的不断推进,我国行星化学学科也将进入第一个快速发展时期。为使我国能够跻身于国际行星化学研究强国的行列,行星化学研究队伍的建设极其重要。中国科学院大学率先设立“行星科学”一级学科,将会极大地促进我国行星化学研究队伍的建设。

| [1] |

Dauphas N, Chaussidon M. A perspective from extinct radionuclides on a young stellar object:The Sun and its accretion disk[J]. Annu Rev Earth Planet Sci, 2011, 39: 351-386. DOI:10.1146/annurev-earth-040610-133428 |

| [2] |

Nimmo F, Kretke K, Ida S, et al. Transforming dust to planets[J]. Space Sci Rev, 2018, 214(5): 101. DOI:10.1007/s11214-018-0533-2 |

| [3] |

Brasser R, Dauphas N, Mojzsis S J. Jupiter's influence on the building blocks of Mars and Earth[J]. Geophys Res Lett, 2018, 45(12): 5908-5917. DOI:10.1029/2018GL078011 |

| [4] |

McSween H Y, Huss G R. Cosmochemistry[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

|

| [5] |

林杨挺, 缪秉魁, 徐琳, 等. 陨石学与天体化学(2001~2010)研究进展[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2013, 32(1): 40-55. DOI:10.3969/j.issn.1007-2802.2013.01.003 |

| [6] |

廖新浩. 行星科学和深空探测研究与发展[J]. 中国科学院院刊, 2011, 26(5): 504-510. DOI:10.3969/j.issn.1000-3045.2011.05.003 |

| [7] |

周新华, 林杨挺. 试论月球科学与类地行星研究的学科属性[J]. 地球化学, 2010, 39(2): 101-109. |