2. 中国科学院西双版纳热带植物园 中国科学院热带植物资源可持续利用重点实验室 勐仑 666303;

3. 中国科学院东南亚生物多样性研究中心 内比都 05282

2. Key Laboratory of Tropical Plant Resources and Sustainable Use, Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Science, Menglun 666303, China;

3. Southeast Asia Biodiversity Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Nay Pyi Taw 05282, Myanmar

GAO Xiaoyang Assistant Professor in Xishuangbann Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences (CAS).Her current research interests include tropical plant resources and sustainable use, bioinformatics, and genomics.E-mail:gaoxiaoyang@xtbg.ac.cn

“一带一路”倡议提出6周年之际,第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。2019年4月27日上午,国家主席习近平在国际合作高峰论坛圆桌峰会上主持会议并致辞表示,“我们再次举行高峰论坛,就是希望同各方一道,绘制精谨细腻的‘工笔画’,让共建‘一带一路’走深走实,更好造福各国人民”[1]。共建“一带一路”顺应了全球治理体系变革的内在要求,彰显了同舟共济、权责共担的命运共同体意识,为完善全球治理体系变革提供了新思路、新方案。2019年4月28日,习近平出席2019年中国北京世界园艺博览会开幕式,并发表题为《共谋绿色生活,共建美丽家园》的重要讲话,强调“顺应自然、保护生态的绿色发展昭示着未来”,“地球是全人类赖以生存的唯一家园”,“中国愿同各国一道,共同建设美丽地球家园,共同构建人类命运共同体”[2]。

在国新办举行的科技支撑“一带一路”建设成果情况发布会上,中国科学院战略性先导科技专项(A类)“泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设”负责人姚檀栋院士介绍有关科技支撑“一带一路”建设成果情况时表示,“现在的生态环境保护理念已经不光是我们国家的,而应该是全球生态环境保护,这也是写进十九大报告的。这是我们国家生态保护的新理念,也是应对全球气候变化面临的共建人类命运共同体的科技问题和生态环境问题”[3]。随着共建“一带一路”的推进,沿线国家的生态保护和生物多样性问题逐渐成为一个全球性的问题,也成为生物科学工作者关注的焦点问题。如何保障“一带一路”沿线国家和地区可持续发展并处理好“一带一路”倡议与生物多样性的矛盾,成为全球生物多样性和保护的工作重点之一。

生物多样性作为国家经济发展及社会可持续发展的重要资源,对人类社会的生产和发展至关重要。现代人类社会和经济发展对地球上的生物多样性产生了愈来愈显著的影响,打破了生物多样性相对平衡的格局,造成的影响包括栖息地丧失与破碎化、动植物资源的过度利用。同时,人类活动、气候变化、环境污染、生物入侵以及动植物疫病等对生物多样性构成了严重威胁,甚至威胁到生物物种的生存与繁衍。本文着眼于现在和未来全球生物多样性保护在经济全球化与经济发展优先的情况下所面临的困境,在分析国内外生物多样性研究和保护发展状况的基础上,阐述了中国政府在“一带一路”建设下发展经济的同时对生物多样性这一基础研究的重视,以及中国科学院在中国政府“一带一路”倡议下对全球生物多样性保护和研究的部署,探讨了中国在生物多样性发展战略目标、全球保护生物学的相关计划及所包含的相关举措、实际效果以及可能的政策结果,即中国将在“一带一路”倡议下支撑和保障全球生物多样性的保护和研究。

1 生物多样性及国内外现状 1.1 生物多样性的重要性地球上最有特色的就是生命物质的存在,而生命物质的最重要特点就是丰富的生物多样性存在[4]。生物多样性是指一个区域内生命形态的丰富程度,是生物及其与环境有规律地结合所构成的稳定生态综合体以及与此相关的各种生态过程的总和[5],包括生态系统多样性、物种多样性和遗传(基因)多样性3个层次。作为人类赖以生存的条件、经济社会可持续发展的基础以及生态安全和粮食安全的保障,生物多样性对人类活动、经济发展提供社会赖以生存和发展的自然馈赠和物质基础。根据联合国粮食和农业组织(FAO)对生物多样性可持续利用的研究,世界经济发展大约有40%来自于生物资源的直接或者间接利用①。在大数据时代背景下,生物多样性信息数据和生物资源已经成为国家重要战略资源以及国际科技和产业竞争热点和战略制高点,为国家生态安全和生态文明建设提供重要保障[6]。因此,生物多样性作为大数据时代的战略资源和基础,对生物多样性的保护以及可持续利用关系到人类生存的根本问题。

① https://www.cbd.int/sustainable.

1.2 生物多样性面临的困境在地球生物演化的6亿年间,地质和气候经历了多次历史变迁,根据化石记录以及相关研究,地球上的生物在漫长进化历史中经历了5次物种大灭绝事件。然而,人类历史上的活动正在影响全球生物多样性的格局,一些人类活动与气候变化正在造成地球上的第6次生物大灭绝[7, 8]。社会与经济的发展,尤其是世界人口以及消费速率的急剧增长造成生物多样性持续锐减,从而导致地球上生物多样性消失的速率已达到了前所未有的高度[9]。人类活动影响生物多样性丧失的速率比人类活动开始之前地质时期的生物灭绝速率高过100倍,甚至1 000倍[10]。同时,随着转基因生物安全、外来物种入侵、生物遗传资源获取与惠益共享等问题的出现,生物多样性保护日益受到国际社会的高度重视。然而,全球生物多样性下降的总体趋势并没有得到有效遏制,生物资源被过度利用、大规模工程建设以及全球气候变化严重影响着物种生存和生物资源的可持续利用。生物多样性的保护和研究工作形势紧迫,尤其在全球变化和社会高速发展的今天。但是,不同国家与地区生物多样性数据共享、发达国家与发展中国家在生物多样性保护方面的研究差距、一些地区和国家决策者对于生物多样性保护意识淡薄以及全球生物多样性国际合作开展困难等,都严重阻碍了全球生物多样性的保护研究工作。

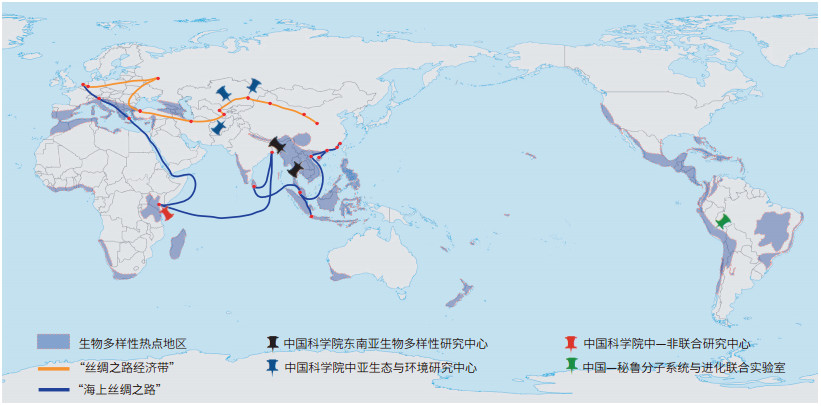

1.3 国内外生物多样性现状我国幅员辽阔,地形复杂多样,由南向北跨越不同的气候带,尤其是青藏高原的隆升形成独特的高原山地气候带与沟壑纵横的地理环境;复杂的自然条件造就了丰富多样的生物种类,使我国成为全球生物多样性最丰富的国家之一。根据全球生物多样性优先保护区域的界定,中国一直被认为是全球生物多样性优先保护的热点地区之一[11](图 1)。然而,与全球其他国家和地区的生物多样性一样,人类活动的加剧和社会经济的高速发展正在深刻地影响着中国的生物多样性,一系列的人类活动已对我国生物多样性产生严重威胁[5, 9, 12]。为阻止我国生物多样性的进一步丧失,使生物多样性的可持续发展以及地区生物多样性能够得到更好的保护,我国保护生物学科研工作者以及许多相关部门在生物多样性可持续发展方面已经努力了多年,其中包括建立一系列自然保护区、出版《中国物种红色名录》等。然而,生物多样性丧失依旧在继续,尤其是一些经济欠发达地区对自然资源的过度开发严重威胁当地的生物多样性[9]。

事实上,如果没有来自于政府的政策和基金支持,生物学家和保护生物学家的研究工作将难于持续,根本不可能保护受到威胁的生物多样性。例如,2017年8月,玻利维亚政府通过一项有争议的法律,使玻利维亚(全球生物多样性热点地区之一,跨越安第斯山脉和亚马逊原始森林两个生物多样性关键地区)的生物多样性保护地位下降,大量森林遭到破坏以及一些大型动物的生存受到威胁[13]。科研经费的短缺导致巴西(全球生物多样性热点地区之一)的生物多样性正在受到严重的威胁,亚马逊原始森林在2017年遭受到了严重的破坏[14]。由此可见,政府的决策、相关法律的实施以及科研经费的资助对生物多样性这样一门基础学科的支持,对于生物多样性保护和研究至关重要。

2 中国的相关举措与其实际效果 2.1 “一带一路”倡议与生物多样性2017年10月24日,中国共产党第十九次全国代表大会通过的《中国共产党章程》(以下简称《党章》)首次将习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”正式写入《党章》②。这在全国范围内树立了“绿水青山就是金山银山”的强烈意识,使中国的环境、生物多样性的保护意识得到了空前的增强。

② 《中国共产党章程》(人民出版社,2017年)第14页,“增强绿水青山就是金山银山的意识”。

自“一带一路”倡议提出以来,国内外各界,包括学术界均一直十分关注。中国政府提出的亚欧非大陆及附近海洋的区域合作倡议,作为中国扩大和深化对外开放的重要举措,在推动亚洲、欧洲和非洲地区经济发展和基础建设的同时增强“一带一路”地区相关国家的科技合作[15, 16](图 1)。在共建“一带一路”的背景下,中国政府对“一带一路”地区相关国家的科技合作进行了大力的支持。沿“一带一路”分布着全球生物多样性热点的大部分地区(图 1)。尽管生物多样物种丰富,但生物多样性保护相对于经济的发展显得非常脆弱;尤其是一些经济欠发达国家在发展经济、改善民生的时候过度索取与开发生物资源,对生物多样性造成很大的破坏。目前,生物多样性作为一门基础学科,在全球经济优先发展的驱动下,其科研经费支持力度相对于其他研究显得严重不足。对于我国基础科学研究面临的情况,国务院总理李克强2018年1月3日主持召开国务院常务会议时提出“确定加大支持基础科学研究的措施,提升原始创新能力”,同时提出“大力培养和引进战略科技人才,加大中青年人才储备,稳定支持优秀创新团队持续从事基础科学研究”[17]。生物多样性作为一门基础科学研究,将与其他基础学科一样在相关政策下获得新的活力。中国正在努力实施相关一些积极的政策,将对全球生物多样性的保护和研究产生重要影响。

随着中国政府的持续投入和支持,中国科学院院长白春礼表示,到2030年,“一带一路”科技合作网络体系将基本形成,有望在带动双边、多边及区域科技合作中发挥“骨干网”的作用[15]。作为中国基础研究的中坚力量,中国科学院在共建“一带一路”的背景下,积极部署海外相关生物多样性科教基地(图 1),生物多样性研究和保护工作正走出国门,沿着“一带一路”延伸到喜马拉雅山脉、热带亚洲、中亚荒漠、欧洲草原和非洲等。“一带一路”沿线国家有着丰富的生物多样性,跨越物种富集和生态脆弱的地区。尽管生物多样性有着不同的生态型,但也面临着环境变化以及全球变暖的严峻挑战。中国正在逐渐成为全球生物多样性研究与保护的中坚力量,相关科技部署以及政策的实施,将对相关地区和国家的科技发展带来帮助,同时为全球生物多样性保护提供新的机遇。

2.2 中国科学院海外生物多样性科教基地目前,中国科学院已经在海外成立多个科教基地,其中涉及生物多样性保护研究的机构有中国科学院东南亚生物多样性研究中心(以下简称“东南亚中心”)[18]、中国科学院中亚生态与环境研究中心(以下简称“中亚中心”)[19]、中国科学院中—非联合研究中心(以下简称“中—非中心”)[20]等研究机构。这些海外科教基地的成立,将联合相关国家开展当地的生物多样性保护,包括东南亚、中亚以及非洲地区。

东南亚中心依托中国科学院西双版纳热带植物园组织、建设、运行和管理,于2016年10月在缅甸内比都成立,后期在老挝万象成立分中心。该中心通过联合缅甸自然资源与环保部、缅甸林业司、缅甸林业研究所、泰国国家科学基金委、老挝传统药物研究中心、柬埔寨环保部等东南亚国家国立研究机构,整合中国科学院在东南亚的优势科研力量,以缅甸为中心、辐射东南亚重要国家,聚焦生物多样性保护等合作研究[18]。

中亚中心依托中国科学院新疆生态与地理研究所,面向上海合作组织和“丝绸之路经济带”建设对中亚资源、生态、环境和信息化重大需求,开展我国与中亚国家在自然资源开发、生态环境保护和对地观测信息技术等领域的互惠合作研究;目前中亚中心已分别与哈萨克斯坦农业部、吉尔吉斯斯坦科学院、塔吉克斯坦科学院相关院所合作共建了哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦3个分中心[19]。

中—非中心依托中国科学院武汉植物园,将强化其在非洲地区生物多样性和生态环境保护等领域的研究,着力将自身打造成为立足肯尼亚、辐射非洲大陆的中非双方全方位合作大本营和科技创新人才培养的摇篮[20]。

同时,依托中国科学院华南植物园在南美洲秘鲁成立“中国—秘鲁分子系统与进化联合实验室”,该联合实验室主要从事秘鲁的生物多样性保护与科研,共同开展人员培训与交流、植物学研究、植物资源的开发和应用等工作[21]。

2.3 “一带一路”沿线生物多样性格局变化东南亚、非洲中部和南美地区被认为全球生物多样性热点地区以及生物多样性保护优先区(图 1),这些地区不仅生物多样性丰富,且保存有许多珍稀和特有的生物物种。

很多“一带一路”沿线国家和地区,由于经济欠发达以及其他原因,科技发展相对滞后,野外考察比较少,加上一些区域尚未完全开放,因而没有属于自己的物种名录以及地方志。①东南亚地区的印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚、柬埔寨、老挝等国家目前没有国家层面的植物志和动物志,仅有一些物种名录以及少部分的植物和动物物种出版为植物志和动物志。这些物种名录可作为生物多样性研究的重要资料,但不能够提供所在国家和地区完整的生物物种名录,并且覆盖地区的物种比较少。②非洲地区很多国家的生物多样性野外调查比较欠缺,生物多样性研究相对滞后;然而非洲人口的快速增长、农牧业的发展,尤其是经济作物的种植导致的森林消失以及土地沙漠化,以及盗猎和野生动物非法交易等严重威胁了非洲的生物多样性。③中亚地区虽然有苏联时期的工作基础,物种名录相较之下比较清楚,但广大中亚地区是典型荒漠区,生物多样性比较脆弱,受到农牧业等的破坏后动植物栖息地难以恢复。

上述地区是公认的具有重要意义的全球生物多样性关键地区,同时也是生物多样性受威胁最为严重的地区。然而,在经济全球化以及经济优先发展的背景下,生物多样性作为一门基础研究未能得到足够的重视,并且开发生物资源发展经济的趋势在一些国家和地区愈演愈烈。同时,不同国家和地区由于语言、文化、政体不同、科研实力差距、经费支持等原因让科技合作以及跨地区生物多样性考察等难度加大。

在共建“一带一路”的背景下,中国科学院海外科教基地的相关生物多样性研究机构已经联合“一带一路”沿线国家和地区的科学家启动了多次艰苦卓绝的生物多样性野外考察。例如,东南亚中心在全球生物多样性热点地区之一,即中南半岛地区进行连续大规模野外生物多样性考察,足迹遍布缅甸、泰国、越南、老挝等国家和地区,并延伸至印度尼西亚。尽管科考路途艰难遥远,但是在后勤保障有限、补给艰难的条件下完成了多次大规模的联合科考野外工作(图 2)③。目前已经记录到彩云兜兰、白腹鹭、马来熊、羚牛等珍稀濒危物种,同时也发现发表两栖爬行类、鱼类、节肢动物、兰科、秋海棠科、樟科、天南星科等新生物类群150多种[18]。中—非中心启动了《肯尼亚植物志》的编研,这是首次由我国科学家主持开展的他国植物志编撰,旨在帮助非洲国家探究植物多样性保护和可持续利用新途径[20]。

|

| 图 2 中国科学院东南亚生物多样性研究中心在缅甸野外考察途中 |

③ http://tv.cctv.com/2019/05/14/VIDEkp7WOOk05cX9pCQPgfDI190514.shtml; http://tv.cntv.cn/video/C10598/47f2c77ff9fa4acc990834f9e453668a.

这些海外生物多样性科教基地进行的野外工作取得了一系列科研成果,研究区域辐射相邻地区的生物多样性,尤其是一些新类群的陆续发现以及生物多样性进化机制和地理分布模式的揭示,为相关地区的生物多样性研究和保护作出贡献,为相关国家构建人与自然命运共同体提供生态建设上的范例。

3 “一带一路”上的全球生物多样性生物多样性的自然分布总是跨越国界,不是集中分布于某一国家和地区,对全球生物多样性的认识和保护离不开各国科学家的紧密合作。科研合作将进一步增加与相关国家和地区的国际合作研究,尤其是国际区域的合作增加,为区域生物多样性研究和保护带来新的机遇。在“一带一路”倡议下,相关国家跨越东南亚、中亚、西亚、大洋洲、北美、南美、东欧和中欧等地区,涉及131个国家④。与相关国家和地区展开生物多样性联合研究将为全球生物多样性保护提供契机。“一带一路”沿线的许多国家和地区,尤其是经济欠发达国家和地区,对生物资源的过度开发和利用对地区生物多样性造成了严重的破坏,生物多样性方面的研究与保护与欧美发达国家相较还是薄弱。通过东南亚中心、中—非中心等对“一带一路”沿线国家和地区进行生物多样性科学考察,以及一些新类群的发表、地方志的编研,有助于相关地区和国家的科研工作者、管理部门等对当地的生物多样性的丰富度有新的认识;同时,区域内生物多样性进化机制和地理分布模式的研究,将进一步促进全球生物多样性的认识和保护。

④ 截至2019年4月30日,中国已经与131个国家和30个国际组织签署了187份共建“一带一路”合作(https://www.yidaiyilu.gov.cn/gbjg/gbgk/77073.htm)。

近年来,相关科教机构通过国际人才计划也为发展中国家或者是“一带一路”沿线国家的青年人提供培训的机会。中国科学院国际人才计划(PIFI计划)、中国政府奖学金计划、发展中国家科学院(TWAS)奖学金计划、中国科学院大学留学生培养计划、中国科学院“一带一路”硕士生奖学金计划等资助“一带一路”沿线国家优秀的学生到中国科学院攻读硕士、博士学位。其中,中国科学院“一带一路”硕士生奖学金计划近2年来每年招收“一带一路”沿线国家学生100余名,涉及生物科学的多个领域,包括植物、动物、微生物、生态学、保护生物学等。学成归国后,相关生物多样性领域的人才将成为共建“一带一路”的生力军,为“绿色丝绸之路”作出贡献。中国科学院相关生物多样性研究机构以及海外科教中心成为“一带一路”国家生物多样性和环境保护、资源可持续利用等方面专业技术人才的培养基地,为“一带一路”国家实现生物多样性研究、科研人才培养与教育和自然保护,这将为全球生物多样性作出积极的贡献。

4 结语结合国家政策以及“一带一路”倡议的全球背景,中国科学院在海外的部署主动应对全球的深刻变化,积极与“一带一路”沿线相关国家和地区开展生物多样性的合作研究。跨越国家和地区的合作,所涉及的生物多样性覆盖不同的类型,将为后续的研究工作带来新的机遇,包括大尺度生物多样性格局的进化历史与地质环境的变迁、生物多样性与物种形成、遗传与适应机制、系统发育、生物地理分布模式、全球变化与生态系统等。尤其是在当今大范围合作、大数据解决重大科学问题的背景下,“绿色丝路”上的科技合作将搭起全球生物多样性保护与研究的桥梁,为人类社会的发展、经济建设与生物多样性的可持续利用提供科学的理论基础。

作为人类生存可持续发展的基础,生物多样性维系地球生态系统循环的良性发展并与人类社会进步和经济发展密切相关。其不仅是生命科学的重要基础领域,而且生物多样性资源的开发利用对于社会经济发展具有重要的决定性作用。伴随着共建“一带一路”的推进,生物多样性研究和保护走出国门,实现了从国内向国际发展的迈进。近年来,在全球生物多样性热点地区出现的中国科学家身影,标志着中国的生物多样性研究和保护进入了跨越发展的新阶段,面临良好的发展机遇,需要全国生物多样性科学家共同努力,携手“一带一路”相关国家和地区的科学家,不断推进全球生物多样性的研究和保护,为全球生物多样性可持续发展而努力。

生物多样性研究的全球部署和具体工作实施,不仅显示了中国在发展经济的同时对生物多样性保护的决心,更是对全球生物多样性作出的极大贡献。在过去的几十年里,中国政府以及相关研究机构已经对生物多样性做出了极大的努力[22]。中国政府的决心、“一带一路”建设的推进以及中国科学院在全球生物多样性的部署,倾心维护人与自然命运共同体,将为全球生物多样性的保护和研究展开新蓝图。

| [1] |

习近平.习近平在第二届"一带一路"国际合作高峰论坛记者会上的讲话.人民日报, 2019-04-27(02).

|

| [2] |

习近平.共谋绿色生活, 共建美丽家园——在二〇一九年中国北京世界园艺博览会开幕式上的讲话.人民日报, 2019-04-29(02).

|

| [3] |

国务院新闻办公室.国新办举行科技支撑"一带一路"建设成果情况发布会.[2019-04-19]. http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/39595/40268/index.htm.

|

| [4] |

Cardinale B J, Duffy J E, Gonzalez A, et al. Biodiversity loss and its impact on humanity[J]. Nature, 2012, 486: 59-67. DOI:10.1038/nature11148 |

| [5] |

魏辅文, 聂永刚, 苗海霞, 等. 生物多样性丧失机制研究进展[J]. 科学通报, 2014, 59(6): 430-437. |

| [6] |

马克平, 朱敏, 纪力强, 等. 中国生物多样性大数据平台建设[J]. 中国科学院院刊, 2018, 33(8): 838-845. |

| [7] |

Isbel F, Gonzalez A, Loreau M, et al. Linking the influence and dependence of people on biodiversity across scales[J]. Nature, 2017, 546: 65-72. DOI:10.1038/nature22899 |

| [8] |

Johnson C N, Balmford A, Brook B W, et al. Biodiversity losses and conservation responses in the Anthropocene[J]. Science, 2017, 356(6335): 270-275. DOI:10.1126/science.aam9317 |

| [9] |

Meng H H, Zhou S S, Li L, et al. Conflict between biodiversity conservation and economic growth:Insight into rare plants in tropical China[J]. Biodiversity and Conservation, 2019, 28(2): 523-537. DOI:10.1007/s10531-018-1661-4 |

| [10] |

Pimm S L, Russell G J, Gittleman J L, et al. The future of biodiversity[J]. Science, 1995, 269(5222): 347-350. DOI:10.1126/science.269.5222.347 |

| [11] |

Myers N, Mittermeier R A, Mittermeier C G, et al. Biodiversity hotspots for conservation priorities[J]. Nature, 2000, 403: 853-858. DOI:10.1038/35002501 |

| [12] |

Liu J G, Ouyang Z Y, Pimm S L, et al. Protecting China's biodiversity[J]. Science, 2003, 300(5623): 1240-1241. DOI:10.1126/science.1078868 |

| [13] |

Fernández-Llamazares A, Helle J, Eklund J, et al. New law puts Bolivian biodiversity hotspot on road to deforestation[J]. Current Biology, 2018, 28(1): R15-R16. DOI:10.1016/j.cub.2017.11.013 |

| [14] |

Overbeck G E, Bergallo H G, Grelle C E V, et al. Global biodiversity threatened by science budget cuts in Brazil[J]. Bioscience, 2018, 68(1): 11-12. DOI:10.1093/biosci/bix130 |

| [15] |

Jia H P. Scientific collaborations shine on Belt and Road[J]. National Science Review, 2017, 4(4): 652-657. DOI:10.1093/nsr/nwx096 |

| [16] |

Guo H D. Step to the digital Silk Road[J]. Nature, 2018, 554: 25-27. DOI:10.1038/d41586-018-01303-y |

| [17] |

新华社.李克强主持召开国务院常务会议.人民日报, 2018-01-04(01).

|

| [18] |

中国科学院东南亚生物多样性研究中心.中国科学院院刊, 2017, 32(Z2): 83-86. http://www.bulletin.cas.cn/zgkxyyk/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2017Z230&flag=1

|

| [19] |

中国科学院中亚生态与环境研究中心.中国科学院院刊, 2017, 32(Z2): 69-71. http://www.bulletin.cas.cn/zgkxyyk/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2017Z226&flag=1

|

| [20] |

中国科学院中-非联合研究中心.中国科学院院刊, 2017, 32(Z2): 72-74. http://www.bulletin.cas.cn/zgkxyyk/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2017Z227&flag=1

|

| [21] |

华南植物园.王恩哥为"中国-秘鲁分子系统与进化联合实验室"揭牌.中国科学院广州分院, [2016-9-28]. http://www.gzb.ac.cn/xwzx/tpxw/201609/t20160928_4669915.html.

|

| [22] |

Ma K P, Shen X L, Grumbine R E, et al. China's biodiversity conservation research in progress[J]. Biological Conservation, 2017, 210(Part B): 1-2. |