2. 中国科学院大学 公共政策与管理学院 北京 100049

2. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

2002年12月12日,在《拜杜法》颁布22周年之际,颇具批判性的英国《经济学人》杂志特别撰文高度评价这一立法[1]:“(《拜杜法》)可能是过去半个世纪中,美国制定的最令人振奋的法案”,“仅这一项政策举措就帮助美国扭转了继续滑向产业边缘化的颓势”[2]。这一将《拜杜法》视为挽救美国20世纪70—80年代经济衰退“救世主”(savior)的观点,此后被广泛传播和接受。此外,以经济合作与发展组织(OECD)为代表的国际组织也积极将美国《拜杜法》视为全球范围内促进公共研发资助商业化的标志性法律实践[3],促使《拜杜法》制度范式的影响极大增强。

有学者研究发现,至少有15个国家①借鉴和移植了类似《拜杜法》的制度,其中也包括中国[4]。2007年修改后的《中华人民共和国科学技术进步法》新增了第20和21条,规定财政资助项目知识产权归属及其运用[5];2015年修改后的《中华人民共和国促进科技成果转化法》新增了第18条,规定国家设立的科研机构、大学有科技成果转化自主权。这些都被普遍视为中国立法对《拜杜法》制度范式的接受[6]。当前,随着我国科技成果权属制度改革和转化体制市场化改革的全面深化,《拜杜法》作为国家立法促进科技成果转化的一种制度符号(icon)越发受到了社会各界的高度重视。《拜杜法》在我国舆论中被普遍性认为代表着政府向大学、科研机构下放科技成果所有权的重大制度改革[7],代表着政府利用产权机制提高科技成果转化率[8-10]、提高国家基础研究投资的成功典范[11],甚至还被认为代表了一个国家对科研人员知识和智力劳动的法律尊重[12]。

① 包括了巴西、中国、丹麦、芬兰、德国、意大利、日本、马来西亚、挪威、菲律宾、俄罗斯、新加坡、南非、韩国和英国。

但与这种对《拜杜法》立法作用符号化的推崇极不相符的是,对这一不过13个条文(最初1980年版本只有12条)的美国法律到底是什么、规定了什么的基本事实,长期以来却存在着许多流传广泛,但张冠李戴、似是而非的误读和曲解。在当前中美经贸摩擦形势复杂诡谲多变、我国科技成果转化制度改革已经迈入“深水区”的现实挑战面前,那些看似正确的符号化、口号式的制度认知显然已经难以适应新的形势要求。因此,亟待回归法律规则层面,厘清那些对《拜杜法》规则的“中国式误解”,重新思考《拜杜法》规则对于进一步发挥市场机制在科技成果转化中决定性作用的借鉴意义。

1 《拜杜法》的法律性质:从专利法修正案到专利法规则由于政府研发资助项目或政府科技计划项目,在我国往往被视为政府最重要的科技政策工具,因此涉及政府研发资助项目所产生的成果问题,一般都被视为政府科技行政管理的关键环节,而并不适用知识产权法的规定。因此,在这样的特殊语境下,《拜杜法》也常常被视为美国科技成果权属的一般性法律或政府促进科技成果转化的法律[13]。但事实上,无论是从立法过程、法律文本,还是适用对象上看,《拜杜法》都只是美国专利法的有机组成部分,而绝不是类似于我国《促进科技成果转化法》的专门性行政法律。

1.1 立法过程:作为美国专利法修正案组成部分的《拜杜法》从一开始《拜杜法》就是作为美国专利法规则而设计提出的,最终也是以美国专利法修正案组成部分的方式产生法律效力。

众所周知,这一法律之所以被称为《拜杜法》(Bayh-Dole Act),是为了表达对这一立法案两位提案人的尊重,而分别使用了两人的姓氏。他们分别是来自印第安纳州的民主党籍资深参议员伯奇·拜赫(Birch Bayh)和堪萨斯州的共和党籍参议员罗伯特·约瑟夫·杜尔(Robert Joseph Dole)。在20世纪70年代末期,这两位党派不同、风格迥异的参议员,都先后关注到了美国联邦政府资助合同中如何确定专利条款的政策问题[14]。在美国第95届国会会期时,双方形成一致,决定共同提出立法案[15]。

根据美国国会记录,双方最初所提的参议院立法案名称是《小企业非营利组织专利程序法》(Small Business Nonprofit Organization Patent Procedures Act),编号为S.3496。该立法案由杜尔牵头提出,并于1978年9月13日正式提交给美国参议院司法委员会。1979年2月9日,拜赫再次牵头继续向司法委员会提出名称相同的参议院立法案(编号S.414),此时联合提案人包括杜尔和其他52位来自不同州的参议员。这一编号为S.414的参议院立法案,后来就被“礼貌性”地称为《拜杜立法案》(Bayh-Dole Bill)。该立法案明确提出修改《美国专利法》(35 USC),确立一套适用于小企业和非营利组织的统一联邦专利程序。但在正式立法记录中,S.414号《拜杜立法案》在参议院通过后,并未最终以单独形式成为法律[16]。

1980年12月12日,时任美国总统吉米·卡特签署了H.R 6933号众议院立法案《美国专利商标法修正案》(An Act to Amend the Patent and Trademark Laws,Public Law 96-517),该修正案往往被称为《拜杜法》,但实际上它的提案人并不是拜赫和杜尔,而是来自威斯康星州的众议员卡斯滕迈耶(Robert W. Kastenmeier)。直到H.R 6933的立法最后阶段,众议院才同意以S.414号《拜杜立法案》的实际内容替换之前H.R 6933第6部分的《1980年政府专利政策法》(Government Patent Policy Act of 1980)②,并于1980年11月20日和21日相继在美国众、参两院通过[17]。最终,《拜杜立法案》的实际内容以1980年《美国专利商标法修正案》第6部分的形式正式生效。

② 在1980年3月首次提交到众议院的H.R 6933号立法案的第6部分,为美国专利法新增第38章“1980年政府专利政策法”(Government Patent Policy Act of 1980)的规定,采取了与《拜杜立法案》类似但又有差别的规定,即:小企业和非营利机构可以获得政府资助研究项目形成发明的专利权,但大企业只可以得到发明使用领域的独占许可权,而发明的专利权归政府所有。

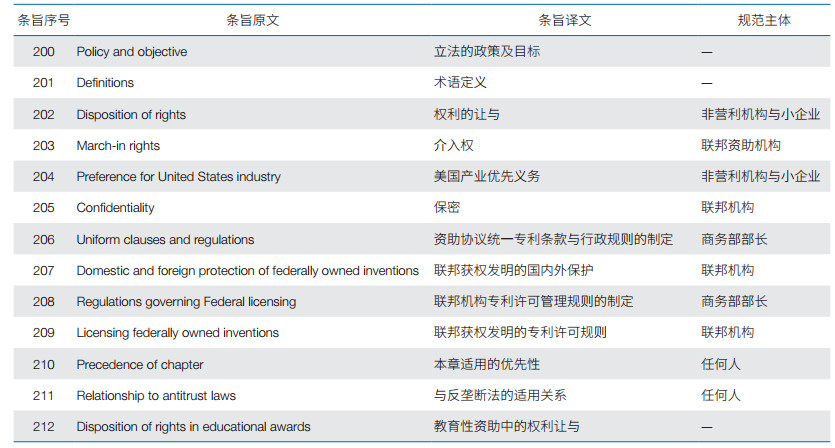

1.2 法律文本:作为《美国专利法》第18章的《拜杜法》根据1980年《美国专利商标法修正案》第6部分的规定,《拜杜法》规则新增为《美国专利法》的第38章。经过1982年9月美国《专利法技术性修改法》(Public Law 97-256)的修改,《拜杜法》规则被调整成为《美国专利法》的第18章(35 U.S.C 18)。其后,1984年8月《联邦地区法院组织法》(Pub. L. 98- 620)中第4部分《1984年商标澄清法》(Trademark Clarification Act of 1984)对《拜杜法》规则再次进行了修改,增加了第212条“教育性资助中的权利让与”(Disposition of rights in educational awards),并且修改了第206条中关于《拜杜法》规则实施条例制定机构的规定,将其从美国行政管理与预算局下属的联邦采购办公室修改为了美国商务部。

目前,按照从美国联邦政府出版局(GPO)网站获得的最新官方文本[18],所谓的《拜杜法》规则实际上就是《美国专利法》的第18章。该章节隶属于《美国专利法》第二部分“发明的可专利性及专利授权”,章节名称是“联邦资助产生发明中的专利权”(Patent Rights in Inventions Made with Federal Assistance),全文共13条,即第200—212条(表 1)。

作为《美国专利法》组成部分,《拜杜法》规则第一句话就开门见山地对《拜杜法》规则与专利法的关系做了确认,规定:“国会的政策与目标是:利用专利制度以促进联邦资助研发所产生发明的应用。”这清晰地表明,《拜杜法》并不是创设了一套独立于专利法之外的、专门用以促进发明转化运用的制度,而是以专利法制度为基础,发挥专利机制的特别规则。因此,在适用对象上,《拜杜法》规则中既没有任何涉及科技成果的概念,也没有涉及科技成果所有权。

(1)在产出成果方面,《拜杜法》规则中只有“发明”(invention)和“受资助发明”(subject invention)。根据201条(d)款的定义,《拜杜法》规则中所谓的“发明”就是指,根据《美国专利法》可以或者可能获得专利权保护的任何发明或发现,以及可以或者可能受到《美国植物品种保护法》保护的植物新品种[19]③。《拜杜法》规则中这一表述直接引自《美国专利法》第100条关于“发明”的定义。而按照美国法院在肯珀案判例(1841年)中的解释,《美国专利法》中“发现”与“发明”是同义词[19],而非一般意义上区别于发明的科学发现。因此,《拜杜法》规则并不适用于其他类型的科技成果及其法律保护形态,包括但不限于科学作品、计算机软件作品、集成电路布图设计、技术秘密④、新药品种或者数据等。

③ 植物新品种保护是1984年《美国专利法》修改时后增加的。

④ 有学者对此持不同看法,参见文献[52]。

(2)在涉及权利方面,《拜杜法》规则只涉及“受资助发明的全部法律权利”(title to any subject invention)或“专利权”。而对于《拜杜法》规则中涉及的权利性质,虽然有不少论者或者译者将第202条(a)款第一句直译为:选择保留任何受资助发明的“所有权”[20-22](elect to retain title to any subject invention)。但是根据英美法权威词典——Black’s Law Dictionary的解释,在财产法意义上,所谓“title”是指组成那些用以控制或让与财产的法律权利的全部元素的集合[23]。我国最权威的《元照英美法词典》也明确指出,“该词在法律上经常使用,但缺乏明确统一的定义。它通常指一个人对财产,尤其是土地等不动产所拥有的组成所有权(ownership)的各项权利……在严格意义上,title并非所有权,而是所有权的证据和基础,是构成所有权的全部要素的集合”[24]。我国物权法学者还曾专门撰文指出,在大陆法系语境下将其译为“所有权”是不准确且不合适的,这一译法无法体现这一“相对性”权利与大陆法系绝对所有权存在的重大区别[25]。由此可见,在我国法律语境下《拜杜法》中的权利,并不是所谓的“发明所有权”,而是任何权利人依据《美国专利法》可以享有的、对于受资助发明的全部法律权利。

进一步,再结合《拜杜法》规则所处的《美国专利法》语境,根据《美国专利法》第261条“专利权让与”和第271条“侵犯专利权行为”的规定来看,这里的“受资助发明的全部法律权利”主要包括两类权利内容:①专利申请权、专利权及其中的任何法律利益(applications for patent, patents, or any interest therein)的权利;②制造、使用、销售、许诺销售、进口专利发明的权利。而按照我国《专利法》第10—12条的规定⑤,《拜杜法》中的这一权利实际上对应的就是完整的“专利权”,包括申请专利、实施专利、许可实施专利、转让专利,以及实施专利或行使专利权依法获得收益的权利。

⑤ 第十条,专利申请权和专利权可以转让……;第十一条,发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品……;第十二条,任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。

2 《拜杜法》的改革逻辑:从“约定让与”到“保留权利”在关于《拜杜法》规则在绝大多数论述和观点中,《拜杜法》规则的核心被高度概括为4个字:“政府放权”或“政府赋权”[26-28]。而所谓“政府放权”,通常指的就是《美国专利法》第202条“权利的让与”(disposition of rights)的规定,这一条文共6款1 840词,占《拜杜法》(全文5 036词)1/3以上的篇幅。

但事实上与一般理解中的政府放权逻辑不同,《拜杜法》规则并没有创设一套独立于专利法规则之外的、科技成果权利的特殊授权规则,更为重要的是,它也没有直接授予承担方取得原本由政府原始所有的任何科技成果权利。《拜杜法》规则只是内生于《美国专利法》之中,遵循专利法和合同法一般原理,取消资助合同中特定承担方让与义务的合同松绑规则。这一合同松绑规则,是在充分尊重合同当事人意思自治的前提下,实现了公共利益维护和承担方权利保留之间的平衡。

2.1 放了什么:保留权利而不是授予权利按照“权利下放”的一般逻辑,既然第202条是关于“权利的让与”的规定,那么其一定是针对美国联邦政府如何向项目承担方(也就是大学和科研机构)授予相关成果权利的规则[29, 30]。就像《中华人民共和国科学技术进步法》第20条第1款的规定:利用财政性资金设立的科学技术基金项目或者科学技术计划项目所形成的发明专利权、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权和植物新品种权,除涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的外,授权项目承担者依法取得。

但是与我国法律表述形成鲜明对比的是,《美国专利法》第202条中没有任何授予承担方科技成果权利的规定。该条(a)款只是规定:“各非营利机构或小企业,在按本条(c)款(1)项的要求进行发明报告后的一段合理期间内,可以选择保留任何标的发明的全部权利。但是有下述情形之一的,资助协议可以作出其他约定……”

这里所谓的“保留权利”,其制度涵义可以从两个方面来理解:①对于大学、小企业等项目承担方,该规定直接取消了这些特定项目承担方必须向联邦资助机构转让发明权利的合同义务;对于承担方根据专利法或者其他合法方式已经合法取得的发明,由其根据自愿原则选择是否继续保留。②对于联邦政府等项目资助方,在成果权属约定优先为原则的情形下,该规定直接限制了美国联邦政府作为合同当事人依据约定获得承担方转让发明的权利。易言之,美国联邦政府只能在该规定明确列出的若干极特殊情况下,才有权与承担方就发明全部权利或专利权是否让与联邦政府作出其他约定。

这就是《拜杜法》真实的“放权方式”。简言之,就是在立法上松绑特定承担方转让发明的合同义务,同时限制美国联邦政府通过约定获得发明的合同权利。而这就是《拜杜法》规则与我国法律规定的最根本差异。

2.2 谁的发明:承担方而不是政府长期以来,众多观点和舆论都习惯于用从“谁投资,谁拥有”到“谁创造,谁拥有”的逻辑,来描述《拜杜法》制定前后美国法律规则的变化[31-33]。进而推论出一个看似牢固且正确的结论——在《拜杜法》规则颁布前,所有美国联邦研发资助发明本来都应当原始地属于联邦政府所有[34-39],并将对《拜杜法》机制的关注全部集中于所谓的“从政府所有到单位所有”之上。

但事实是,合同义务松绑式的保留权利方式,就已经隐含了《拜杜法》适用的一项重要前提——美国联邦政府是通过资助合同约定从项目承担方处继受取得的发明权利,而绝不是基于资金投入或者国有单位占有、持有直接原始取得科技成果的。换言之,联邦政府并不是其资助产生科技成果的原始权利人,联邦政府也无法通过资金投入,天然、法定、原始地取得科技成果,而只能通过承担方依合同约定让与权利才能取得受资助发明全部或者部分的法律权利。

更为重要的是,实际上《拜杜法》在界定规则适用客体范围时,也早已明确:只有由承担方合法取得权利的发明,才属于适用《拜杜法》规则的“受资助发明”范围。《美国专利法》第201条(e)款规定:所谓“受资助发明”是指在履行资助协议要求的研发工作中,构思或者首次付诸实际的、项目承担方的任何发明。可见,要构成“受资助发明”需要这项“发明”同时满足3项条件:在产生时间上必须是在履行资助协议要求的研发工作中;在权属上必须属于项目承担方;以及在产生来源上必须是经构思或者首次付诸实际而形成的。

而“项目承担方的”这一发明权属条件,是往往被误解或忽视的重要适用因素[40],也是理解《拜杜法》规则不是授予科技成果法律权利而是取消权利转让合同义务的制度关键。“构思或者首次付诸实际”这一术语,长期以来都是《美国专利法》中用于界定发明人身份的,而只有自然人才可能是实际发明人。因此,作为非营利组织或者小企业的项目承担方,必然只能通过其他方式从发明人处取得关于发明的相关权利后,这一发明才属于适用于《拜杜法》的“受资助发明”;而不属于项目承担方的其他发明,既不属于资助协议专利权条款的对象,也不属于《拜杜法》合同松绑的适用范围。

此外,从法律理论上看,无论是“谁投资,谁拥有”还是“谁创造,谁拥有”都只是合同法框架下,当事人没有约定时,仅在当事人之间有效的、一种财产权益分配的合同漏洞补充性解释规则;而不是科技成果权利归属的一般规则,也不是优先于合同约定或者法律规定的法定权属原则。我国早在1987年《中华人民共和国技术合同法》第32条里,就明文确立了技术合同中“谁创造,谁拥有”的合同补充解释框架,规定:委托开发所完成的发明创造,除合同另有约定的以外,申请专利的权利属于研究开发方。研究开发方取得专利权的,委托方可以免费实施该项专利。我国《合同法》第339条至今仍然保留了这一规定。显然,“谁投资,谁拥有”和“谁创造,谁拥有”规则,都是通过合同继受的方式,而并不是原始取得科技成果权利的方法。

2.3 权利性质:合同权利而不是发明权利承担方是否保留权利或者让与权利,原本是可以借助合同当事人自行谈判、自愿协商后约定专利权条款予以确认的,即理论上协商条款内容本应是所有合同当事人的合同权利。但是《拜杜法》规则通过美国国会制定法律,明确限制了作为合同中强势一方当事人——联邦资助机构对此享有的合同协商权利,直接规定将是否选择保留全部权利的决定权,交到了项目承担方手中,从而实现了在联邦资助研发协议的专利权条款,从“约定优先”向“法定优先”的重要制度改革。

相对的,对于合同相对方的承担机构而言,就意味着《拜杜法》赋予了他们超越联邦资助协议约定的法定合同权利或优势地位。因此,“可以选择保留权利”本身并不是关于研发产出成果的权利分配机制,而是一项由制定法赋予的法定合同权利,其将自动成为合同的组成内容,而当合同约定与之相悖时,合同约定不发生法律效力。

而且,美国联邦巡回上诉法院(the United States Court of Appeals for the Federal Circuit)从专属司法管辖权的角度,也确认了《拜杜法》是合同性规范,而非专利权属规范。在美国威斯康星校友研究基金会诉疝气制药公司(Wisconsin Alumni Research Foundation v. Xenon Pharmaceuticals,Inc.)一案中,美国联邦巡回上诉法院明确表示,“从根本上来说,《拜杜法》和政府资助协议有关——也就是35 USC 201所说的合同,这一领域不属于我们依据28 USC第1 295条(a)款规定的(知识产权权属纠纷的)专属管辖权”[41]。

因此,如果非要认为第202条(a)款是赋予了某种权利,那这种权利就是使得大学和小企业等承担方获得了无须经过与资助机构谈判和协商即可自行决定是否选择保留权利的法定合同权利。当然,第202条(a)款也为承担方获得这种权利设定了至少2项作为前提的法定义务:①发明报告义务;②合理期限内完成选择的义务。

3 《拜杜法》的制度边界:从主体范围到权利限制在我国相关研究中存在着这样一种倾向,即将《拜杜法》作为一种思想或者观念的符号,根据其论证或主张的需要将其制度实施范围不断延展,甚至还将其认为是解决我国科技成果转化中的产权难题,特别是国资难题的一剂“特效药”[42, 43]。但事实上,与《拜杜法》规则清晰的制度边界相比,这些跨法律文化和制度运行边界的移植借鉴愿望,显然是《拜杜法》规则本身无法承受的。

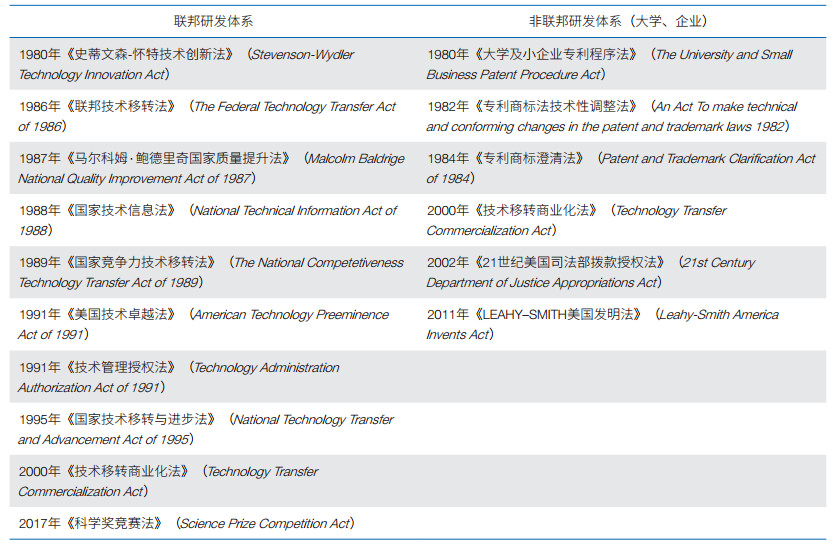

3.1 《拜杜法》不适用于联邦科研机构、外国实体和教育性资助(1)《拜杜法》不适用于联邦科研机构。无论是1980年通过的《拜杜法》还是经过多次立法修改后的现行《拜杜法》规则,在联邦法律层面上,《拜杜法》规则从未适用于国有国营(GOGO)国家实验室等美国联邦科研机构。虽然,现行《拜杜法》规则可以适用于以国有民营(GOCO)方式运行的部分大学国家实验室,但是《拜杜法》也为其设定了与其他大学不同的额外法律义务。例如,《美国专利法》第202条(c)款第(7)项中就要求,GOCO的国家实验室保留权利后,实施专利所获得的收入如果超过实验室年度预算5%时,超出部分的75%应当上缴美国国库。对于美国联邦科研机构的技术转移而言,其应当适用的联邦法律是早于《拜杜法》通过的《史蒂文森-怀特技术创新法》及其后不断完善的联邦技术转移法律体系(表 2)[44]。从一开始,1980年10月21日美国国会通过的《史蒂文森-怀特技术创新法》,就采取了不同于《拜杜立法案》发明权利配置的立法模式,将重点放在属于联邦内部研发体系的联邦实验室系统上,希望通过建立专门的技术转移机构将联邦实验室与产业界结合起来。后续,1986年《联邦技术转移法》进一步修正了《史蒂文森-怀特技术创新法》,建立联邦科研机构技术转移准则,并正式授权联邦实验室拥有与外部机构签订合同研发协议(CRADA)和专利许可合同的权利。从而,在美国联邦内部科研体系内建立了与《拜杜法》模式截然不同的联邦技术转移法律体系。

(2)《拜杜法》不适用于任何外国实体。与《拜杜法》因为种种原因不适用于大企业、联邦机构不同,对于任何外国实体,包括个人、非营利组织、小企业在内的任何法律主体,《美国专利法》第202条(a)款第1项就明确排除了其选择保留权利的可能。而且,这个外国实体的概念中实际还包括了由外国政府在美国境内根据美国各州法律设立的外资机构。

(3)《拜杜法》不适用于教育性资助合同。1984年修法后加入的《美国专利法》第212条,即“教育性资助中的权利让与”,排除教育资助协议适用《拜杜法》规则,明确规定:联邦机构主要为教育目的与受资助人签订的奖学金、助学金、培训资助或其他提供资金协议中,均不得包括将受资助人做出的发明的任何权利让与给联邦机构的任何条款。

3.2 《拜杜法》不是职务发明制度那些将《拜杜法》视为某种职务发明权属规则的评论[45, 46],实际上是将《拜杜法》涉及的非联邦机构接受研发资助的资助合同法律关系,与机构内部雇主与雇员之间的劳动合同关系混为一谈。本质上,任何资金投入都无法直接获得所谓的职务成果权利。这一点,在严格遵循“发明人主义”的美国法律中尤为突出。

3.2.1 发明人优先原则由于美国宪法知识产权条款的表述,使得《美国专利法》是世界上最为严格遵循“发明人主义”的国家,即便是2011年《美国专利法》改革后,该法也只是从“发明人先发明原则”转向了“发明人先申请原则”。

根据《美国专利法》第111条“必须由发明人或其授权之人,提出专利申请”和第115条“发明人必须宣誓,他相信自己是所申请发明的原始发明人”的规定,只有自然人可以作为原始发明人根据法律原始取得专利申请权。纵使是在雇佣关系下,雇员的发明,仍然属于雇员自己的发明,而并非当然属于雇主的发明。而发明人受雇的机构或其他第三人,只能通过协议、合同等其他合法方式,从发明人那里依法继受取得专利申请权。

3.2.2 适用《拜杜法》不能改变发明人优先原则2011年6月,美国最高法院在斯坦福大学诉罗氏公司案的判决中专门就《拜杜法》规则与职务发明规则的关系,形成了具有立法效力的判例法[37]。

美国最高法院首先确认《美国专利法》第202条(a)款中使用的是“选择保留权利”而不是“授予其权利”(vest title)的表述。这意味着,承担方只有先拥有了该发明的权利,才能选择是否保留相应的权利。而《拜杜法》并没有将受美国联邦政府资助的发明,直接赋予承担方,或者授权承担方仅依据这一规定就可以直接取得发明的权利[4];而只是保证承担方可以选择保留其已经合法拥有的发明权利。同时,这也意味着美国最高法院确认,《拜杜法》对于承担方选择保留权利的规定,并未改变《美国专利法》中“发明人主义”的基本原则[37]。

美国最高法院还指出,由于《拜杜法》中完全没有规定当发明归属产生争议时(如受雇人或第三人主张其拥有该发明)的争议解决程序。这就意味着,《拜杜法》认为其所适用的“受资助发明”,是承担方已经从发明人处合法取得利益的发明。因此,《拜杜法》只需要处理承担方与联邦政府的关系,而无须处理发明人与作为雇主的承担方的关系。

3.2.3 《拜杜法》中涉及发明人规定的性质虽然《美国专利法》第202条(e)款中也涉及了联邦雇员,但在这一条款中只涉及联邦雇员与非联邦主体合作研发情况下权利让与的处理规则,并不涉及联邦雇员研发成果的权利归属。

在美国法律体系中,联邦雇员研发成果的权属问题,并不适用《拜杜法》,而是遵守以《史蒂文森-怀特技术创新法》为基础的技术创新法中第3710条(d)款关于“联邦雇员活动”(15 USC 3710d)及其实施条例(37 CFR 501)的规定。

3.3 《拜杜法》对大学行使权利的特别限制对于大学而言,我国大多数舆论和评论普遍都只注意到了“放权让利”[48]。但事实上,美国大学作为承担方在选择保留权利后需要承担相当复杂、多样的法律义务。

(1)美国大学作为承担方需要履行所有承担方均需要履行的义务。例如,承担方选择保留权利后的合同义务,包括及时申请专利权,在专利申请中注明资助来源,向联邦政府无偿提供不可撤销、非独占、不可转让的实施许可,以及定期报告专利实施运用情况。此外,大学还需要承担联邦资助产生发明的实施和运用法定义务,包括第203条联邦政府的介入权和第204条美国产业优先。其中,介入权规则明确,在4种特定情形下联邦机构有权要求保留权利的项目承包方以许可方式,授权有能力实施者使用其成果,包括:项目承担方在合理期限内怠于实施和运用成果、应对公共健康和公共安全的需要、满足联邦法令规定的公用目的需求,以及承担方违反美国产业优先条款。

(2)相对于小企业等承担方而言,《美国专利法》 202条(c)款第(7)项还专门针对大学规定了应当在资助协议中列明的特别义务。该项清晰表明,美国大学即使是在选择保留权利的情况下,仍然无法自由转让受资助发明的全部权利,而只能采取许可他人实施专利的唯一方式。事实上,这就是绝大多数美国大学的技术转移机构被称为技术许可办公室(OTL)的制度原因。斯坦福大学技术转移办公室的官方网站上,对于“为什么是许可?”(Why license?)就给出了这样的说明。因此,OTL并不是什么高深莫测的高阶技术转移模式[49],而是美国大学受制于法律限制下“带着脚链跳舞”的无奈之举。

而通常被认为是《拜杜法》对大学义务的一些规定,如大学应当设立专门的内部技术转移机构,以及转化收益比例由发明人、团队和大学各占1/3 [50],实际上都不是《拜杜法》的内容。《拜杜法》从未要求美国大学设立内部转移机构[51],倒是《史蒂文森-怀特技术创新法》对于在联邦科研机构中设立研究与技术应用办公室(Office of Research and Technology Applications,ORTA)做出了规定。至于收益比例,所谓的“三三制”不过是美国大学的内部专利政策,绝非美国法律规定。甚至除了中国法律直接规定转化内部收益分配比例外,其他国家法律中几乎都没有类似干预大学和科研机构内部事务、“一刀切”式的硬性比例规定。显然,大多数套在《拜杜法》头上的以讹传讹的讲法,不过都是张冠李戴的结果。

4 结语让我们再次回到文章开头的那篇《经济学人》杂志的著名评论。《经济学人》给这篇赞誉《拜杜法》的短评起名为《创新:会下金蛋的鹅》(Innovation’s Golden Goose)。显然,除了对《拜杜法》是那只“会下金蛋的鹅”的隐喻外,似乎也是在提醒那些希望模仿和借鉴《拜杜法》模式的后来者,那个来自《伊索寓言》中关于人性贪婪的故事——“杀鹅取卵”。《拜杜法》固然可以带来稳定的制度收益,但却无法为创新带来一夜暴富、一步登天的奇迹,任何急功近利、涸泽而渔的贪婪和功利最后都只会为创新带来巨大的制度性灾难。

| [1] |

Loise V, Stevens A J. The Bayh-Dole Act turns 30. Science Translational Medicine, 2010, 2(52): 52. |

| [2] |

Economist T. Innovation's golden goose. The Economist, 2002-12-12(3).

|

| [3] |

Organisation for Economic Co-operation and Development. Turning Science into Business: Patenting and Licensing at Public Research Organisations//SourceOECD Science & Information Technology. Paris: OECD, 2003: 530-564.

|

| [4] |

孙远钊. 论科技成果转化与产学研合作——美国《拜杜法》 35周年的回顾与展望. 科技与法律, 2015, (5): 1008-1037. DOI:10.3969/j.issn.1003-9945.2015.05.006 |

| [5] |

刘银良. 大学创新成果专利化的困境与选择. 电子知识产权, 2012, (11): 76. |

| [6] |

吴海燕. 论我国"拜杜规则"的形成演化及其规范特点. 南京理工大学学报(社会科学版), 2016, 29(1): 45-52. |

| [7] |

南佐民. 《拜杜法案》与美国高校的科技商业化. 比较教育研究, 2004, 25(8): 75-78. DOI:10.3969/j.issn.1003-7667.2004.08.015 |

| [8] |

上官腾飞, 杨应楠. "拜杜法则"对高校知识产权转化的启示. 中国高校科技, 2017, (6): 52-54. |

| [9] |

徐辉. 美国大学技术转移中的困境——《贝多法案》及其启示. 比较教育研究, 2008, (12): 28-32. |

| [10] |

徐棣枫. "拜·杜规则"与中国《科技进步法》和《专利法》的修订. 南京大学法律评论, 2008, (z1): 124-133. |

| [11] |

熊丙奇.搞好基础研究, 中国当有自己的"拜杜法案".[2019-05-24]. http://ip.people.com.cn/n1/2019/0524/c136655-31102190.html.

|

| [12] |

黄奇帆: 激发知识分子, 根本原因是我们缺少一部《拜杜法案》.[2018-06-19]. http://wemedia.ifeng.com/65538219/wemedia.shtml.

|

| [13] |

张飞鹏, 范旭. 《拜杜法》与我国技术转移法律体系的完善. 科学学与科学技术管理, 2005, (10): 36-39. DOI:10.3969/j.issn.1002-0241.2005.10.008 |

| [14] |

Stevens A J. The Enactment of Bayh-Dole. The Journal of Technology Transfer, 2004, 29(1): 94. |

| [15] |

Joseph A. The Enactment of Bayh-Dole, An Inside Perspective.[2010-09-28]. https://www.ipwatchdog.com/2010/11/28/theenactment-of-bayh-dole-an-inside-perspective/id=13442/.

|

| [16] |

S.414-University and Small Business Patent Procedures Act.[1980-04-24]. https://www.congress.gov/bill/96th-congress/senate-bill/414.

|

| [17] |

Ralph C N, Leonard R. Intellectual Property in Government Contracts (Sixth Edition). Chicago: CCH Inc., 2008: 238.

|

| [18] |

U.S. Congress. Chapter 18-Patent rights in inventions made with federal assistance.[2018-05-13]. https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title35/pdf/USCODE-2011-title35-partⅡ-chap18.pdf.

|

| [19] |

国家知识产权局条法司翻译组织. 外国专利法选译(下). 北京: 知识产权出版社, 2015: 1632-1633.

|

| [20] |

朱雪忠, 乔永忠. 国家资助发明创造专利权归属研究. 北京: 法律出版社, 2009: 189.

|

| [21] |

胡朝阳. 试析政府资助科技项目成果转化的法律调整. 科学学研究, 2010, 28(4): 530-534. |

| [22] |

贾卓威, 王国骞. 美国科技创新知识产权法律制度研究. 黑龙江省政法管理干部学院学报, 2009, (6): 95-98. DOI:10.3969/j.issn.1008-7966.2009.06.027 |

| [23] |

Garner B A. Black's Law Dictionary (Ninth Edition). St. Paul, MN: West Group, 2009: 1623.

|

| [24] |

薛波. 元照英美法词典(缩印版). 北京: 北京大学出版社, 2013: 1345.

|

| [25] |

冉昊. 论英美财产法中的产权概念及其制度功能. 法律科学(西北政法学院学报), 2006, (5): 33-40. |

| [26] |

胡家强, 司羽嘉. 美国科技成果转化立法的演进及其对我国的启示. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2019, (3): 115-120. DOI:10.3969/j.issn.1672-335X.2019.03.020 |

| [27] |

彭学龙, 赵小东. 政府资助研发成果商业化运用的制度激励——美国《拜杜法案》对我国的启示. 电子知识产权, 2005, (7): 42-45. DOI:10.3969/j.issn.1004-9517.2005.07.015 |

| [28] |

王宏飞. 《拜-杜法》与美国的国家专利战略. 全球科技经济瞭望, 2003, (7): 11-14. DOI:10.3772/j.issn.1009-8623.2003.07.003 |

| [29] |

徐洁. 科技成果转化的制度障碍与消除——以加快建设创新型国家为旨要. 现代法学, 2018, 40(2): 119-131. DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2018.02.08 |

| [30] |

付子堂, 孟甜甜. 激励型法的学理探析——以美国《拜杜法案》为切入点. 河南财经政法大学学报, 2014, 29(3): 60-66. DOI:10.3969/j.issn.2095-3275.2014.03.006 |

| [31] |

国家知识产权战略制定工作领导小组办公室. 挑战与应对国家知识产权战略论文集. 北京: 知识产权出版社, 2007: 81.

|

| [32] |

蒋坡. 科技法学理论与实践. 上海: 上海人民出版社, 2009: 150.

|

| [33] |

陈美章. 知识产权的魅力. 北京: 知识产权出版社, 2010: 355.

|

| [34] |

卢周来. 从美国的经验看政府在科技创新中的作用. 经济导刊, 2019, (2): 54-59. |

| [35] |

秦汉. 从《拜杜法案》看科技成果转化. 宁波通讯, 2019, (7): 41. |

| [36] |

窦海元. 再回首:《拜杜法案》是激励还是误导——基于乔纳森·科尔《大学之道——美国名校的崛起、不可或缺的地位、必须保护的理由》的分析. 教学研究, 2018, 41(2): 1-3. |

| [37] |

单美玉, 李彩霞, 王戴尊, 等. 《拜杜法案》对美国大学基础研究的影响. 技术与创新管理, 2014, 35(6): 576-579. DOI:10.3969/j.issn.1672-7312.2014.06.007 |

| [38] |

徐棣枫. 威斯康星之路与WARF奇迹:高校技术转移实现模式选择. 学海, 2009, (3): 175-179. DOI:10.3969/j.issn.1001-9790.2009.03.028 |

| [39] |

文学国. 法治驱动下的美国政企学协同创新机制. 国外社会科学, 2018, (6): 4-12. |

| [40] |

程松亮. 公共科研技术转移法律制度适用范围研究——中国《科学技术进步法》第二十条和美国《拜-杜法案》之比较分析. 聊城大学学报(社会科学版), 2014, (2): 78-85. |

| [41] |

United States Court of Appeals, Seventh Circuit. Wisconsin Alumni Research Foundation v. Xenon Pharmaceuticals, Inc.[2010-01-05]. https://caselaw.findlaw.com/us-7thcircuit/1496468.html.

|

| [42] |

张铭慎, 安建军. 赋予科技人员科研成果所有权的理论思考与四川实践. 中国经贸导刊, 2018, (16): 20-25. DOI:10.3969/j.issn.1007-9777.2018.16.006 |

| [43] |

陈吉灿. 公立高校知识产权转化难:一个"中式命题"的破解. 山东科技大学学报(社会科学版), 2019, 21(2): 64-71. DOI:10.3969/j.issn.1008-7699.2019.02.009 |

| [44] |

骆严, 朱雪忠, 焦洪涛. 论美国大学与联邦实验室技术转移政策的差异. 科学学研究, 2016, 34(3): 373-379. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2016.03.007 |

| [45] |

周海源. 职务科技成果转化中的高校义务及其履行研究. 中国科技论坛, 2019, (4): 142-151. |

| [46] |

张文斐. 职务科技成果混合所有制的经济分析. 软科学, 2019, 33(5): 51-54, 64. DOI:10.3969/j.issn.1003-2800.2019.05.011 |

| [47] |

冯婧. 存在第三方合作的政府资助发明的权利归属——兼评斯坦福诉罗氏侵犯专利权案. 山西省政法管理干部学院学报, 2013, 26(1): 30-32. DOI:10.3969/j.issn.1672-1500.2013.01.011 |

| [48] |

张寒, 李正风. 对Bayh-Dole法案及相关研究的再思考. 自然辩证法研究, 2012, 28(8): 59-63. |

| [49] |

宗晓华, 唐阳. 大学-产业知识转移政策及其有效实施条件——基于美、日、中三版《拜杜法案》的比较分析. 科技与经济, 2012, 25(1): 1-6. |

| [50] |

崔政, 李丽娜. 科学政治学视野下科技成果转化立法逻辑研究——从新《促进科技成果转化法》说起. 学理论, 2017, (6): 100-102. DOI:10.3969/j.issn.1002-2589.2017.06.040 |

| [51] |

何霁虹. 高校科技成果转化的新思路——从"拜杜规则"到发明人主义. 中国高校科技, 2019, (z1): 103-106. |

| [52] |

程松亮. 公共科研技术转移法律制度适用范围研究——中国《科学技术进步法》第二十条和美国《拜-杜法案》之比较分析. 聊城大学学报(社会科学版), 2014, (2): 78-85. |