2. 中国科学院动物研究所 北京 100101

2. Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

NIE Changhong Researcher and Ph.D.supervisor at the University of Chinese Academy of Sciences (CAS).She had served in the Ministry of Finance for a long time and participated in the drafting and revision of major fiscal policies.11 of her papers or official documents have won the first prize or second prize of the Ministry of Finance's "Three Excellent".She also served as Deputy Director of Bureau of Facility Support and Budget of CAS.She is currently the Deputy Director of the Institute of Zoology, CAS, Deputy Director of the Academic Committee of the PPP Research Center of CAS, member of the National Knowledge Management Standardization Technical Committee, and Executive Director of the Chinese Society of Behavioral Law.She is mainly engaged in science and technology management and evaluation, science and technology finance, macroeconomics, and industrial policies.She has presided several projects of the National Natural Science Foundation of China, the National Development and Reform Commission, the Ministry of Finance, and the Ministry of Science and Technology, and has published one monograph and three collaborative monographs.More than 40 of her academic papers have been published in core journals such as Xinhua Digest, People's Daily, Management Review, Macroeconomics Research, and Public Finance Research.E-mail:chnie@cashq.ac.cn

国以民为本,民以食为天。我国历来高度重视粮食安全问题,将其视为关系国计民生、国家安全、社会稳定的头等大事。《乡村振兴战略规划(2018— 2022年)》提出,坚持“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略,确保“谷物基本自给、口粮绝对安全”。习近平总书记指出,确保重要农产品特别是粮食供给,是实施乡村振兴战略的首要任务。这充分表明党和政府对粮食安全问题的清醒认识和高度重视。

对于粮食安全的研究有赖于定量分析,构建科学、合理的指标体系有助于从宏观趋势上对粮食安全进行分析和评价。国内外对于粮食安全的评价开展较多。2018年,经济学人智库发布了《全球粮食安全指数报告2018》,通过动态基准模型对全球113个国家从粮食购买能力、粮食供给能力、粮食品质与安全、自然资源韧性4个维度进行综合排名。其中中国排名第46位,属于中上游水平[1]。Coates[2]从粮食充足性、营养充足性、文化可接受性和粮食稳定性的角度出发,建立粮食安全评价体系。我国国家统计局农村社会经济调查司从供给、需求、市场和库存角度出发对我国粮食安全进行评价,认为2004年我国粮食基本安全[3]。公茂刚[4]从产前和产后的角度出发,从粮食供给、粮食获取、粮食利用和粮食安全稳定性4个维度对我国粮食安全进行评价。马九杰等[5]从食物及膳食能量供求平衡、粮食生产、粮食需求和粮食储备角度出发,建立我国粮食安全预警系统。张小凤[6]从粮食生产、流通、科技、自然环境保障等角度,对我国31个省、直辖市、自治区的粮食安全状况进行评价。高帆[7]采用“纵向分步骤,横向分类别”的思路,选取粮食生产、需求、流通和贸易的相关指标,对我国粮食安全状况进行评价。李文明等[8]选取粮食自给率、粮食播种面积、粮食生产波动系数、人均粮食占有量、粮食储备水平和贫困人口粮食保障状况6项指标,通过加权平均法建立我国粮食安全评价体系。张元红等[9]从供给、分配、消费、保障结果、利用效率、稳定性、可持续性和调控力8个方面构建指标体系,结果表明我国粮食安全水平较高。

粮食安全在不同社会经济发展阶段具有不同的内涵。我国进入新时代以来,粮食安全的国内外环境发生根本变化,粮食安全已被赋予新内涵、新目标。传统的粮食安全观,即狭义的粮食安全观认为要确保粮食安全就要做到生产自给自足,通过高投入、高耗能提高粮食产量,尽可能多地储备粮食以保障粮食安全,更注重粮食数量安全。新时代粮食安全观,即广义的粮食安全观更加开放,认为粮食安全在确保产能的基础上,要实现粮食的营养、绿色、多元、开放。从生产上要摒弃过去通过要素投入提高粮食产量的做法,进而采用绿色生产的手段,既要实现粮食数量安全,又要实现粮食质量安全,还要对资源环境友好,保障粮食生态环境安全和资源安全。在粮食流通领域要做到市场主导、政府监管,提高粮食生产的经济效率安全[10]。

以往关于粮食安全指标体系的研究更侧重于粮食数量安全,对粮食质量安全、生态环境安全、经济安全和资源安全的关注较少,已经不能满足当前发展战略下的粮食安全评估。本文在已有研究的基础上,结合新时代粮食安全观的新内涵和新目标,建立粮食安全评价体系,从数量安全、质量安全、生态环境安全、经济安全和资源安全5个维度对我国粮食安全进行定量评价,对粮食安全的发展沿革进行梳理,剖析我国粮食安全存在的短板和威胁,并提出政策建议。

2 我国粮食安全评价体系 2.1 数量安全指标建构粮食数量安全侧重的是通过提高粮食数量以保障粮食供给能力,解决人们“吃得饱”的问题。数量安全是粮食安全的基础,也是我国历来发展粮食生产的首要目标。本文通过建立包含人均粮食占有量、粮食播种面积和粮食单产等绝对量指标和粮食产量波动率等相对量指标体系,衡量我国粮食的数量安全。

(1)粮食产量波动率。粮食生产受自然因素和市场等经济社会因素影响较大,常常表现出一定的波动。粮食产量波动率是衡量粮食生产稳定能力的重要指标之一。粮食产量波动率Rt=(Yt-Y't)/Y't,其中Yt表示t年粮食总产量,Y't表示粮食产量5年移动平均值。

(2)粮食播种面积。粮食播种面积是粮食数量安全的基础,粮食播种面积越大,对粮食数量安全的保障程度越高。

(3)粮食单位面积产量。粮食单位面积产量反映了粮食科技的发展程度。粮食单位面积产量越高,对粮食数量安全的保障程度越高。

(4)人均粮食占有量。人口增长对粮食数量安全提出刚性需求,只有保障微观个人主体的粮食安全,才能实现整体粮食安全。采用人均粮食占有量指标既可以反映粮食总量的稳定程度,又可以反映随着人口的增长粮食的供给能力。

2.2 质量安全指标建构数量安全实现之后,质量安全是新时代对粮食安全提出的更高要求。质量安全是指人们能够获得营养丰富、健康安全的粮食,以满足自身需求,解决人们“吃得安全”“吃得健康”的问题。目前对于粮食质量安全的衡量主要有2种方法:①从粮食质量本身出发,利用粮食的容重、水分、杂质和出糙率等指标直接衡量粮食质量安全;②从结果出发,通过营养不良人口发生率、人均摄入总热量间接考察粮食质量安全。

考虑到我国的现实情况和数据获得性以及公开程度,本文采用单位耕地面积农药使用量对粮食质量安全进行评价。该指标为负向指标,单位耕地面积使用农药越多,粮食农药残留越多,粮食质量安全保障能力越低。

2.3 生态环境安全指标建构粮食生态环境安全侧重考察粮食生产方式的可持续性。我国耕地占全球约10%、淡水资源约占6%,却要养活全球近20%的人口,资源与人口不匹配、不对等。长期以来,我国粮食生产主要依靠过量投入化肥提高粮食单产,但这种方式对土壤和水造成巨大的污染,对生态环境造成破坏,威胁粮食生态环境安全。本文从事先和事后两个角度出发,采用单位耕地面积化肥施用量和作物受灾比例衡量粮食生态环境安全。

(1)单位耕地面积化肥施用量。大量化肥的使用造成土壤酸化和土壤污染,严重影响农田生态系统,对粮食生态环境安全构成威胁,本文将单位耕地面积化肥施用量作为衡量粮食生态环境安全的指标之一。

(2)作物受灾比例。病虫害及自然灾害反映了粮食农田生态系统物种之间以及作物与气候条件之间的相互作用结果,是衡量粮食生态环境安全的重要指标。作物受灾比例与粮食安全呈现负向相关,即作物受灾比例越高,粮食安全程度越低。本文采用以下公式计算作物受灾比例:Rd=Sd/ S×100%。其中,Rd表示作物受灾比例,Sd表示受灾面积,S表示总播种面积。

2.4 经济安全指标建构粮食经济安全相关的主体包括政府、农民和消费者。粮食经济安全一方面注重考察人们对粮食的经济获取能力,解决的是人们能够“吃得起”粮食,同时农民能够从种粮中获得合理的收益;另一方面,特别是在我国,各种补贴一定程度上保障了粮食生产和供应,因而也是粮食经济安全指标的一部分。虽然在实践中粮食补贴政策实施存在各种问题,但从宏观政策层面看,国家财政支持对粮食安全至关重要。本文从政府财政支出、居民消费者支出和农民种粮净利润3个角度对粮食经济安全进行衡量。

(1)粮食生产财政支出。我国对粮食生产实行综合补贴和专项补贴政策。由于缺乏专门针对粮食生产的财政补贴数据,本文采用国家财政在农林水事务的支出,按照粮食播种面积占总播种面积的比例剥离,即:Bf=F × Sf / S。其中,Bf表示粮食生产财政支出,F表示国家财政农林水支出,Sf表示粮食播种面积,S表示总播种面积。

(2)粮食流通财政补贴。中央储备粮制度由中央统一计划,对粮食流通环节进行财政支持。由于缺乏粮食流通领域的财政支出数据,本文采用国有粮食企业粮食收购量代替粮食流通财政补贴。

(3)粮食价格。粮食价格反映了粮食的基本供求关系,与粮食安全呈现负相关关系。粮食价格越高,粮食安全保障程度越低。本文利用粮食零售商品价格指数代替粮食价格。

(4)种植主粮净利润。种粮利润的高低直接影响农民的直接收入,并影响农民的种粮积极性。本文利用种植主粮每亩净利润衡量农民的种粮收益。种粮收益越高,农民种植粮食的积极性越高,对于粮食安全的保障程度越高。

(5)恩格尔系数。恩格尔系数衡量的是居民食品支出占总支出的比重。恩格尔系数与粮食安全呈现负相关关系。恩格尔系数越高,食品支出占总支出的比例越高,粮食安全的保障程度越低。鉴于我国恩格尔系数城乡分开统计,本文利用城乡人口比例进行调节。恩格尔系数计算方法为,E = Ec × Rc + Ev × RV。其中,Ec和Ev分别表示城镇和农村恩格尔系数,Rc和RV分别表示城镇和农村人口比例。

2.5 资源安全指标建构粮食资源安全侧重于考察资源约束下粮食的供给能力。从单位粮食产量占用的耕地面积和水资源量的角度评价粮食的资源安全。

(1)单位粮食产量使用耕地面积。耕地资源是粮食生产中重要的投入要素。本文利用单位粮食产量使用耕地面积衡量粮食的资源安全。单位粮食产量使用耕地面积越小,对粮食安全的保障程度越高。

(2)单位粮食产量使用水资源。水资源是粮食生产的重要基础。单位粮食产量用水量与粮食安全呈现负相关关系。单位粮食产量使用水资源越少,对粮食安全的保障程度越高。

3 粮食安全指数实证分析 3.1 数据来源与标准化粮食产量、粮食播种面积、粮食单产、人均粮食占有量、农药使用量、化肥施用量、受灾面积、财政支农支出、粮食商品销售价格指数、恩格尔系数、耕地资源和农业用水数据来源于《中国统计年鉴》,国有粮食企业主要粮食收购量数据来源于《中国粮食发展报告》,种植主粮每亩净利润来源于《全国农产品成本收益资料汇编》。

为了增加不同指标之间的可比性,本文对所有指标进行标准化处理,去除量纲和单位。对于正向指标采用:X'ij =(Xij- minXj)/(maxXj- minXj);对于负向指标采用:X'ij=(maxXj- Xij)/(maxXj- minXj)。

3.2 权重确定本研究采用变异系数法进行赋权。变异系数法是一种客观赋权方法,直接利用各项指标所包含的信息进行赋权。在评价指标体系中,取值差异越大的指标实现难度越大,指标赋权更大。

其中,CVj表示指标j的变异系数,Sj表示指标j的标准差,Xj表示指标j的平均值,wj表示指标j的权重。

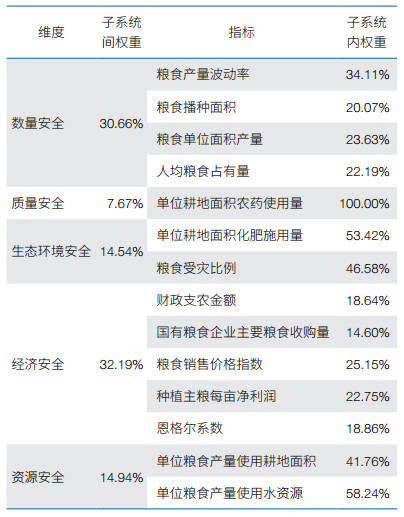

基于粮食安全评价体系,采用2000—2018年的指标数据,利用变异系数赋权法进行赋权,各指标权重如表 1所示。

由表 1可见,粮食安全指数中数量安全、质量安全、生态环境安全、经济安全和资源安全的权重分别为30.66%、7.67%、14.54%、32.19%和14.94%。粮食经济安全和数量安全的权重最高,反映出我国对于粮食数量安全和经济安全给予了高度重视,而在一定程度上相对忽视了粮食质量安全、生态环境安全和资源安全。这也是对我国过去很长时段粮食安全的客观反映。

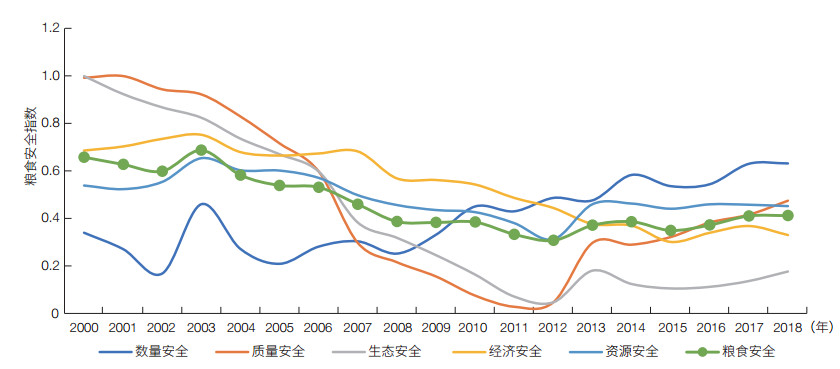

3.3 我国粮食安全指数基于上述粮食安全评价指标体系和权重,计算2000—2018年我国粮食安全指数及5个子系统安全指数,结果如图 1所示。

|

| 图 1 2000—2018年我国粮食安全指数变化 |

(1)从粮食安全指数总体来看, 2000—2012年我国粮食安全处于下降态势,2012年之后粮食安全形势逐渐好转。

(2)从数量安全指数来看,我国粮食数量安全呈现波动增长的态势,近年来粮食数量安全指数高于粮食安全总指数。这一方面为粮食安全总指数提供了支撑,但也从某种程度上削弱了粮食的质量安全、生态环境安全和资源安全。

(3)从质量安全指数和生态环境安全指数来看,二者均与粮食安全指数趋势基本相同。近年来粮食质量安全指数和生态环境安全指数逐渐上升,粮食质量安全和生态环境安全水平有所提高。

(4)从经济安全指数来看, 2000年以来,我国粮食经济安全指数逐年下降,2013年开始经济安全指数低于粮食安全总指数。经济安全指数演变的内涵十分丰富,也十分复杂。既包含国家粮食财政支持的效应,也包含农民种粮收入低微以及消费者购买能力的变化。

(5)从资源安全指数来看, 2000—2012年我国粮食资源指数呈现下降趋势,2012年之后粮食资源安全指数逐渐上升,并逐渐保持稳定。

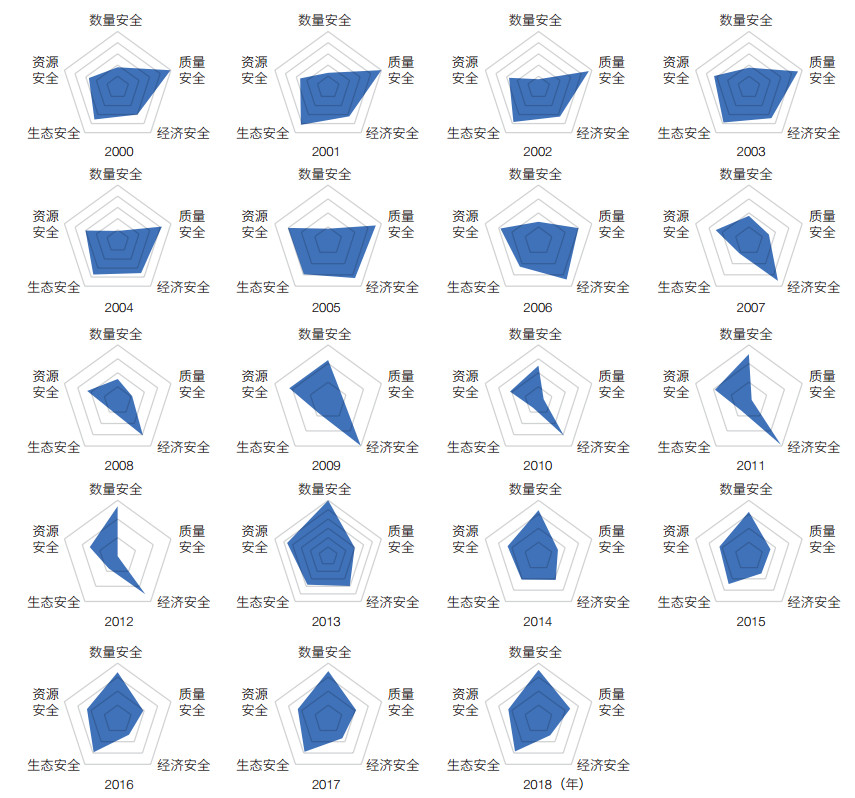

3.4 我国粮食安全趋势演变通过建立粮食数量安全指数、质量安全指数、生态环境安全指数、经济安全指数和资源安全指数的雷达图(图 2),对2000—2018年我国粮食安全的发展阶段进行分析,共分为3个阶段。

|

| 图 2 2000—2018年我国粮食安全内涵变化 |

(1)2000—2006年,快速发展阶段:粮食生态环境安全和粮食质量安全水平较高,数量安全是短板。在这一阶段,国家大量出台惠农政策、收储政策和科技政策,不断提高要素投入水平,单位耕地面积农药和化肥的使用水平持续提高但整体水平较低,粮食产量波动率较大,对粮食数量安全的保障能力较差。

(2)2007—2012年,发展不均衡阶段:粮食资源安全和经济安全较为突出,生态环境安全和质量安全是短板。在这一阶段,单位耕地面积农药和化肥的施用量达到历史最高水平,高生产要素投入使得粮食数量安全得到保障,但生态环境安全和质量安全持续下降,粮食生产表现出“重量不重质”的倾向,“三农问题”凸显。

(3)2013—2018年,均衡发展阶段:粮食安全均衡发展,生态环境安全、质量安全和资源安全态势向好,但经济安全形势持续下降。在这一阶段,单位耕地面积农药和化肥的施用量呈现下降趋势,粮食生态环境安全和质量安全向好趋势显现。但粮食经济安全形势持续下降,须引起高度关注,主要是农民种粮效益低微,土地流转复杂而艰难,粮食库存高企带来财政负担加重等。整体而言,国家粮食安全各项指标初步呈现均衡发展态势;随着国家粮食安全战略调整和粮食政策改革的深入,粮食经济安全必然会得到改善和提高。

4 我国粮食安全存在的问题及隐患 4.1 耕地和水资源匮乏,高投入的粮食生产方式不可持续(1)耕地资源和水资源的匮乏是我国粮食数量安全的刚性约束。随着城市化和工业化进程的加快,我国耕地减少的趋势不可逆转。据统计,2017年我国人均耕地面积仅有1.46亩/人,比世界人均耕地面积(2.89亩/人)少了1.43亩/人。与此同时,粮食生产成本“地板”不断上升,粮食价格“天花板”不断下降,种粮收益逐年降低。2016年种植粮食出现亏本现象,农民和规模户的种植热情降低,农地非农化现象凸显,退租弃耕现象严重。未来“谁来种粮”将成为粮食安全的重大隐患。

(2)淡水资源是农业生产的重要命脉。生产相同数量的粮食,我国农业用水比美国多一倍。淡水资源的匮乏以及水资源的低效利用无法保障稳定的粮食供给。

(3)我国农业高投入的生产方式在一定程度上保障了粮食数量安全,但对粮食生态环境安全和质量安全形成威胁。我国是世界上最大的化肥生产国和消费国。虽然合理使用化肥可以提高当前粮食单产,但大量或超量使用使得土壤和水体生态环境进一步恶化,未来土地生产力下降,对粮食生态环境安全构成威胁。过度使用农药导致的化学污染会在农作物中残留,在食物链中积累,对粮食质量安全也构成威胁。

4.2 粮食流通领域财政负担重,粮食成本高(1)我国粮食库存高企,大量的政策性储粮使得财政负担过重。以稻谷为例,储存1年中央财政直接补贴每吨260元左右(约含收购费用50元、保管费80元、利息补贴130元);超过1年后,需继续支付保管费和利息补贴共约210元。按1吨稻谷平均存储2年计算,每吨国家补贴470元;以当前稻谷过亿吨的库存计算,全国范围的该项财政支付超过470亿元,造成巨大的财政负担。

(2)在我国目前的粮食收储体系下,粮食最低收购价加上巨额的粮食保管费,使得轮出粮食的价格较高。这一方面不利于粮食库存的消化;另一方面使得中国粮食在国际市场上失去价格优势,大量外国粮食涌入国内。根据海关和行业统计的进出口贸易数据显示,截至2019年,我国粮食年进口量达到1亿吨以上,是全球最大的粮食进口国,包括大豆、小麦、玉米等粮油作物的进口量均位居世界前列。据我国农业部统计,2016年我国粮食进口量高达11 467.6万吨,较2006年的3 713.8万吨增长了208.8%;同时,净进口量从2006年的2 939.4万吨增长到2016年的11 277.5万吨,增长了283.7%。这就造成了“新粮入库,陈粮入口,洋粮入市”的恶性循环局面。

4.3 粮食种植结构与消费结构不匹配新时代我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。居民的粮食消费不断升级,人们不再满足于“吃得饱”,而是要“吃得好”,由“千人一面”“万人一米”向个性化需求发展,对安全、绿色、环保、营养的粮食种类需求持续增加,而目前我国优质绿色农产品供给不足。

从供给角度看,我国粮食供给存在总量有余、局部不足的风险。口粮方面,我国当前口粮绝对安全,不“患寡”而“患不优”。2015年口粮需求量为2.03亿吨,实际生产量3.41亿吨,口粮保障程度达到168%[11]。小麦、稻谷,尤其是玉米等大宗粮食阶段性过剩特征明显,库存高企;而高品质小麦(如低筋面粉、高筋面粉等)供给不足,小杂粮供给不足,优质稻米供给不足,需要通过进口调剂品种的短缺情况。饲料粮方面,随着城市化水平的不断发展,国人的消费结构已经从主粮消费转向肉、蛋、奶等消费,蛋白饲料粮缺口较大。

整体来看,我国各粮食品种自给率差异较大,“多得太多,少得太少”,粮食生产供给与消费需求之间的结构性错位是未来粮食安全的一大隐患。

4.4 居民膳食结构不合理,粮食浪费严重随着居民收入水平的不断提高,居民外出就餐比例增大,膳食结构发生改变,对碳水化合物和脂肪的摄入量增多,导致肥胖等慢性病增加。中国疾病预防控制中心的数据显示,2002年我国城乡居民平均外出就餐率为8.2%,糖尿病患病率为2.6%,居民超重率为17.6%,2012年我国城乡居民平均外出就餐率提升至9.8%,糖尿病患病率提高到6.8%,居民超重率提高到30.1%。

粮食浪费是我国粮食安全的又一大威胁。从粮食加工层面看,粮食加工行业发展粗放,过分追求“精、细、白”,既产生大量的粮食浪费,又使得食物营养在加工环节流失,过度加工导致国民营养安全受到威胁;从粮食消费层面看,2013—2015年的调查数据显示,我国仅城市餐饮业食物浪费量就达每年1 700万—1 800万吨,相当于3 000万—5 000万人一年的口粮[12]。

5 保障粮食安全的策略与建议保障粮食安全应该与我国宏观战略相结合,在实施乡村振兴、健康中国和供给侧结构性改革等宏观战略的背景下,守住口粮绝对安全底线的同时,努力构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系,是新时代我国粮食安全的最高目标。

(1)在乡村振兴战略背景下,保障粮食种植主体利益。实施乡村振兴战略的首要任务是确保粮食安全,保障粮食供给。要牢牢守住耕地红线,保护好淡水资源,补齐农村基础设施落后的短板,为粮食生产提供充足的要素供给。同时要积极推动土地流转,聚集土地生产要素,提高生产规模,降低粮食生产成本,提高农业技术生产效率。保证粮食生产主体特别是小农户的利益是对我国粮食安全最基本的保障。

(2)在健康中国战略背景下,建立营养、健康、安全的现代农业体系。加速聚集农业生产要素,促进农产品的规模化、品牌化和标准化生产,是实现营养健康安全的关键环节。促进农村一二三产业融合发展,以新兴农产品加工业为目标和依托,以创新驱动为战略转型方向,集聚高端创新要素,打造高附加值、高营养健康的农产品供给体系。

(3)推动市场化改革。处理好政府监管和市场机制的关系,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,在国际市场压力下倒逼国内粮食生产转型和技术优化,增强国内粮食竞争力,是建构我国粮食安全体系的关键。为此,要加快粮食收储制度改革,鼓励多主体储粮,统筹抓好政策性收购和市场化收购,加大对粮食加工企业和多元化市场主体入市收购的支持,推动粮食流通领域健康发展;逐步建立适应我国粮食市场特点的社会化粮食储备服务机制,激发市场活力,合理消耗当前盈余的粮食库存,适当扶持生物质能源加工转化;借鉴玉米市场化改革的成功经验,对稻谷、小麦等高库存粮食作物进行市场化改革,实行市场定价、价补分离;建立科学严格的监管体系,保障国家粮食安全。

(4)以居民消费需求为导向,倒逼农产品供给侧结构性改革。通过引入市场的力量,采取“龙头企业+合作社+农户”的生产模式,积极开展订单农业,改变以往政府对农民种粮“照单全收”的局面;通过价格机制引导农民优化种植结构,降低过剩粮食品种的种植面积,提高优质农产品供给,满足当前消费者多元化的消费需求,推动粮食供给侧结构性改革。

(5)发挥科技作用,“藏粮于地,藏粮于技”,稳步提高粮食产能;依靠科学技术,保障粮食安全。 ①保障耕地资源特别是优质耕地资源不被侵占,依法划定基本农田,同时加强农田基础设施建设,保障6亿吨粮食产能的稳定与提高。②强力支持农业科研、教育事业,积极推进农业科技体制改革,提高科技进步在粮食增产中的贡献率。③顺应市场经济的发展要求,加强和稳定农业科技推广队伍,加快农业技术推广体系改革。④产学研相结合,提高关键科技成果转化效率,使得当前的科学研究成果能够切实服务于粮食生产、流通和消费环节。⑤实行配套的粮食科技政策,保障科学技术高效率地服务于保障粮食安全的国家战略。

| [1] |

The Economist Group. Global Food Security Index.[2019-07-01]. https://foodsecurityindex.1eiu.com/Downloads.

|

| [2] |

Coates J. Build it back better:Deconstructing food security for improved measurement and action. Global Food Security, 2013, 2: 188-194. DOI:10.1016/j.gfs.2013.05.002 |

| [3] |

鲜祖德, 盛来运. 我国粮食安全评价指标体系研究. 统计研究, 2005, (8): 3-9. DOI:10.3969/j.issn.1002-4565.2005.08.001 |

| [4] |

公茂刚. 粮食安全的多元维度及其衡量. 宁夏大学学报(人文社会科学版), 2015, (5): 158-162. |

| [5] |

马九杰, 张象枢, 顾海兵. 粮食安全衡量及预警指标体系研究. 管理世界, 2001, (1): 154-162. |

| [6] |

张小凤. 我国经济发展进程中的粮食安全问题研究. 福州:福建师范大学, 2015. |

| [7] |

高帆. 中国粮食安全的测度:一个指标体系. 经济理论与经济管理, 2005, (12): 5-10. DOI:10.3969/j.issn.1000-596X.2005.12.001 |

| [8] |

李文明, 唐成, 谢颜. 基于指标评价体系视角的我国粮食安全状况研究. 农业经济问题, 2010, (9): 26-31, 110-111. |

| [9] |

张元红, 刘长全, 国鲁来. 中国粮食安全状况评价与战略思考. 中国农村观察, 2015, (1): 2-14, 29, 93. |

| [10] |

成升魁, 李云云, 刘晓洁, 等. 关于新时代我国粮食安全观的思考. 自然资源学报, 2018, (6): 911-926. |

| [11] |

谢高地, 成升魁, 肖玉, 等. 新时期中国粮食供需平衡态势及粮食安全观的重构. 自然资源学报, 2017, 32(6): 895-903. |

| [12] |

蒋建科.食物浪费惊人中国食物浪费量每年1700万至1800万吨.[2018-08-03]. http://politics.people.com.cn/n1/2018/0803/c1001-30204618.html.

|