WU Xiaodong Deputy Secretary of the Party Committee, Secretary of the Disciplinary Committee of Administratives of Chinese Academy of Engineering, Professor.His main research field covers biology.E-mail: wxd@cae.cn

作为近代科学研究体制化产物,院士制度作为科研共同体,始建于17世纪的欧洲,在推动各国科技发展、加强国际学术交流中起到了良好的作用[1]。世界上第一个成立的国家科学院是英国皇家学会(1660年建立),获得过查尔斯二世颁发的宪章[2],最初是较为松散的民间学术团体。而第一个由国家主导建立的科学院是法国皇家科学院(1666年成立),选聘了一批优秀科学家作为院士。英、法两国科学院选聘院士,标志着院士制度的萌芽。1955年6月,中国科学院学部成立,设数理及化学学部、生物学地学学部、技术科学学部、哲学社会科学学部4个学部,开始实行学部委员制度。为加强国际学术交流并与国际接轨,我国建立院士制度被提上了日程。1993年10月,中国科学院学部委员改称中国科学院院士[5];同年11月,中国科学院增选9名院士,院士总人数为545人[2]。

外籍院士制度是目前各国工程院和科学院的通行制度。1919年,瑞典皇家工程科学院最早实行了外籍院士制度。目前,瑞典皇家工程科学院每年举行4次全会,在每次全会上适时适情讨论增选外籍院士事宜,但每年增选不超过10位外籍院士,其数量占国内院士数量的25%;英国皇家工程院每年增选1次,网评和会评相结合,每次增选不超过10位外籍院士,其外籍院士数量占国内院士数量的7.3%;美国国家工程院每2年增选1次,每次增选不超过18位外籍院士,其外籍院士数量占国内院士数量的9.8%。

1994年,中国工程院成立,实行院士制度,同年着手建立外籍院士制度[3],1996年开始选举第一批外籍院士,比中国科学院第一批外籍院士选举晚了2年。《中国工程院章程》第十四条明确规定:“具有很高的工程科学技术水平和在国际上享有良好声誉,对中国工程科学技术事业发展做出贡献或在促进我国工程科学技术界国际交往方面有重要作用的外国籍专家、学者,可被提名并当选为中国工程院外籍院士。”

中国工程院外籍院士制度日臻完善。回顾发展历程,可以划分为3个阶段:1996—2003年为形成阶段,在组织开展外籍院士增选工作中逐步探索和发展外籍院士的评审和选举规则;2003—2015年为成长阶段,正式制定了《中国工程院外籍院士增选工作实施办法》,并在历次增选过程中不断修订完善,外籍院士队伍规模逐步壮大;2015年至今为成熟阶段,在改进完善院士制度这一大的工作背景下,对外籍院士增选工作进行改革,通过改革提高了增选的质量,外籍院士队伍的规模达到新水平,也为未来发展奠定了制度性基础。

2 中国工程院外籍院士制度特点中国工程院外籍院士制度建设充分吸纳了国际经验,同时在本土化过程中也深受国家不断提升的综合实力和历史悠久文化的影响,形成了自身一些特色。

2.1 中国工程院外籍院士群体特征中国工程院从1996年开始选举外籍院士,通过12次选举与增选,共选举产生了82位外籍院士。截至2019年6月,已故去18位,在世64位。比较知名的有:诺贝尔生理学或医学奖获得者马歇尔、大村智,泰拉能源公司董事长盖茨,世界传热界的“掌门人”田长霖,植物基因工程创建人之一、中美生物化学联合招生项目(CUSBEA)创建者吴瑞,美国国家工程院院长、江苏省政府经济顾问牟德,动态系统现代控制理论创导者之一何毓琦,美国总统特别顾问委员会信息委员会成员、“图灵奖”获得者瑞迪,以及现代主义建筑大师贝聿铭等。中国工程院外籍院士队伍呈现出如下特点。

(1)队伍规模不大。中国工程院外籍院士队伍的规模与美国(424位)、英国(110余位)、瑞典(300余位)等国家存在数量级的差距,且仅占国内院士数量的7.49%(64/854)。

(2)近5次增选外籍院士的数量呈稳步增长趋势(表 1)。更多影响力较大的外籍专家被吸收进中国工程院外籍院士队伍之中。

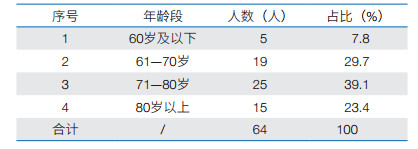

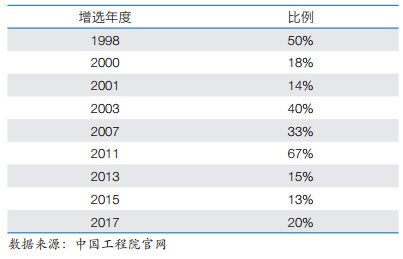

(3)年龄偏大。 2019年,中国工程院外籍院士平均年龄为72.97岁,70岁以上外籍院士占比超过63%(表 2)。只有1998年和2011年外籍院士增选,当选的60岁及以下的外籍院士超过50%;大部分外籍院士在当选时已超过了60岁(表 3)。

(4)国籍覆盖不够广且分布不均衡。中国工程院64位外籍院士分布在12个国家,一定程度上也反映了世界科技发展的国别差异。其中,美国37人,英国7人,澳大利亚5人,日本4人,俄罗斯3人,法国2人,丹麦、奥地利、加拿大、瑞典、挪威、德国各1人。中国工程院欧美国家的外籍院士较多,仅美国籍的就占了58%;而瑞典皇家工程科学院外籍院士来自40个国家。相比之下,中国工程院外籍院士国籍和地域分布较窄。

(5)外籍华裔科学家占比较高。共有华裔外籍院士21人,占现有外籍院士比例33%。重视吸纳著名华裔科学家为外籍院士是中国工程院外籍院士制度的一个特点[4]。

(6)学部专业领域覆盖有待均衡。能源与矿业工程领域、环境与轻纺工程领域、农业领域、工程管理领域外籍院士较少,一定程度上反映了我国不同学科领域的国际交流的现状(表 4)。

(7)行业分布较窄。就行业分布而言,外籍院士较多地分布于高等院校、科研院所,来自企业的外籍院士仅有邓文中、霍宁博、盖茨3人,约占全体外籍院士的4.68%。

(8)性别比例需改善。女性仅有道琳1人。

综合考虑平衡性、代表性、专业领域等因素,中国工程院外籍院士队伍规模偏小且队伍结构需进一步优化。

2.2 增选方式中国工程院外籍院士是经全体院士大会选举产生的外籍专家、学者。绝大多数当选外籍院士是其所在国科学院或工程院院士,注重其在国籍所属国的学术影响和对中国的贡献。他们具有突出的学术成就,并经过了严格的选举产生过程,即要经过征求全体院士意见、各学部常委会提出候选人排序意见、提名院士简要介绍候选人情况、主席团会议确定正式候选人和全体院士大会选举等多个环节。

只有中国工程院院士可以提名外籍院士候选人。每位外籍院士候选人需要至少5位有选举权的院士作为提名人。提名院士需要对候选人进行个人评估,确认候选人符合在相关工程科技领域中的杰出专业成就的主要标准,获得候选人学科领域和全体院士的广泛认同,最终在中国工程院全体院士大会上进行终选投票。新当选外籍院士在次年6月举行的院士大会上被颁发证书。

中国工程院外籍院士增选制度既同长期以来形成的国内院士增选制度一脉相承,又依据新的时代、实践特点作了与时俱进的创新性发展。1996年,中国工程院制定了《中国工程院外籍院士选举办法》并组织实施了首次外籍院士评选。2000年制定了《中国工程院2000年外籍院士评审和选举办法》;2001年制定了《中国工程院2001年外籍院士增选工作实施办法》。2003年,正式制定了《中国工程院外籍院士增选工作实施办法》,将之作为制度固定下来,并在2003年、2005年、2007年3次外籍院士增选中施行。

每次增选,中国工程院均对《中国工程院外籍院士增选工作实施办法》进行适当修订。具有重要意义的是2015年外籍院士增选时的修订——规定在确定外籍院士有效候选人环节“每个学部进入主席团会议介绍和评审的候选人不超过2人”。这首次明确了各学部在确定有效候选人之前的“筛选权”,也为更好地发挥主席团会议的集中权提供支撑。2017年外籍院士增选,进一步将每个学部进入主席团会议介绍和评审的候选人由不超过2人提高到不超过3人。这从制度层面保障了能够更民主地评议外籍院士候选人,更集中地凝聚院士意见和共识,更科学地确定外籍院士正式候选人。

近期,依据《中国工程院章程》(2018年11月),对《中国工程院外籍院士增选工作实施办法》又进行了系统修订,将主席团会议确定外籍院士正式候选人环节,以及全体院士大会正式选举环节的投票规定均明确为“二分之一”:出席会议的主席团成员超过二分之一,投票有效;获得赞同票数超过投票人数二分之一的候选人列入正式候选人名单。参加全体院士大会选举的投票院士人数超过全院有投票权院士人数的二分之一,选举有效;获得赞同票数超过投票院士人数二分之一者当选。

3 欧美主要国家外籍院士制度体系机制、遴选标准为完善我国工程院外籍院士制度作为参考和对照依据,本文同时调研了欧美等国工程院外籍院士制度及现状(根据国际工程与技术科学院理事会系列排序)。

3.1 瑞典皇家工程科学院于1919年在斯德哥尔摩成立①。目前,瑞典籍院士约1 000人,外籍院士约300名。该院的特点是65岁以下的瑞典院士人数最多,为385名,分布在12个学部。新院士由现有院士提名。学部以学部会议或通信选举的形式,决定提名候选院士的名单。在新的外籍院士的提案通过大会投票之前,必须得到学院委员会的批准。

① 《国外工程院概况研究报告》,2010年中国工程院院士队伍建设咨询研究项目组编。

3.2 英国皇家工程院自1976年在伦敦成立以来共选出1 600余名院士,分布在11个学部小组②。英国皇家工程院宪章关于院士增选部分第7条③规定:“在国际工程界取得杰出成就的非英国国籍的工程师,有资格当选为外籍院士。每年选出的外籍院士不得超过10人”。提名方式有:①英国皇家工程院履行该院指导和管理职能的董事会(Trustee Board)确定提名的目标范围,由提名委员会在其中选择适合提名的人选。被提名者的个人资料里应附有两位有选举权的院士的签名推荐。院士委员会主席有权应要求代表其中一位院士提名。②在每个日历年的1月,该院秘书处的行政长官须书面邀请英国各注册工程机构主席进行候选人提名。此外还需一位院士作为第二提名人。外籍院士可以提名外籍院士候选人,但不能作为主提名人。

② https://www.raeng.org.uk/about-us/the-fellowship/election-to-the-fellowship.

③ https://www.raeng.org.uk/publications/other/raeng-charter-statutes-regulations.

由董事会任命的成员委员会和评议小组根据候选人资料,依据评选标准对候选人进行审查④。每个评议小组5—15人,他们将根据各自的专业领域审查候选人资格。审查后,由成员委员会主席将候选人名单交与董事会批准。经董事会批准后,由院士在年度大会上对候选人投票。反对票不超过15%的候选人可当选新外籍院士。

④ https://www.raeng.org.uk/about-us/staff-council-committees/council-and-committees.

3.3 美国国家工程院1964年,美国国家工程院在华盛顿成立⑤。截至2018年底,美国国家工程院共有院士4 298名,外籍院士424名,设12个学部。

⑤ https://www.nationalacademies.org/.

外籍院士选举主要由同行推选产生⑥。院士候选人需具有以下资格之一:①对工程理论(含工程文献)和实践有重要贡献;②在新兴、技术领域承担开拓性或复杂项目取得突出成就,或在工程教育领域取得突出贡献。院士资格政策委员会和院士资格委员会负责制订有关院士和外籍院士的提名和选举方案,并由该院理事会批准实施。对院士候选人的提名必须由一位美国国家工程院院士提出,并且至少得到另外3名院士附议方能生效,由提名委员会筛选候选人名单。理事会确定每年新入选外籍院士配额的最大数额,经由设置于各学部的同行评议委员会对被提名候选人进行评审、排序和分类,并向院士资格委员会推荐提名候选人,由该委员会确定提交选举的候选人。内务秘书将候选人名单呈交院士大会选举。

4 中国工程院外籍院士发挥作用的途径中国工程院外籍院士为我国工程科技发展作出了一定贡献,主要表现在:①参与学术活动,帮助建设学科和团队;②促成中国工程院加入国际工程与技术科学院理事会(CAETS)等国际合作平台,对我国工程科技发展提出重要政策建议;③帮助培养高端人才,鼓励中国年轻工程科技人员到国际工程科技界施展才华。

4.1 参加院士大会等高水平的学术论坛中国工程院邀请全体外籍院士参加两年一度的院士大会,并请新当选外籍院士在全院学术会议上作专场报告;鼓励外籍院士参加学部学术活动,与国内院士就国际工程科技前沿问题开展交流探讨。在2014年“国际工程科技大会”上,中共中央总书记、国家主席习近平出席开幕式并发表题为“工程造福人类、科技创造未来”的主旨演讲,中国工程院科瑞谭登等20余位外籍院士,来自45个国家和地区的国外代表近300人,以及国内政产学研各界专家学者共1 800余人出席大会并聆听报告。CAETS各成员国院长和大会报告人纷纷对会议的成功举办表示祝贺,这极大地提高了我国工程科技界的国际影响力和话语权。34位外籍院士还于2018年第十四次中国工程院院士大会期间共聚一堂,参加了与刘鹤副总理的座谈会,围绕中国科技发展等积极献言献策。

4.2 协助创建国际学术期刊、拓展工程院在国际组织中的合作渠道科瑞谭登、巴特哈姆等21位外籍院士担任中国工程院旗舰期刊Engineering 和“1+9期刊” ⑦编委;牟德和小泉英明任联合国教科文组织(UNESCO)工程教育中心理事会理事,克劳利担任顾问委员会外方主席,组织开展工程教育领域联合研究项目,支持发布多语种研究成果;瑞迪任UNESCO国际工程科技知识中心顾问委员会外方主席。时任美国国家工程院(CAETS创始成员国)院长的沃尔夫十分重视中美工程科技合作,他支持中国工程院于1997年成功加入CAETS,扩展中国工程院与国际组织的合作,推动形成全球范围工程科技交流网络。他还倡导中美两国工程院开展了“中美私用汽车发展战略研究项目”以及有关水资源的项目合作,影响深远。

⑦ 即1本工程科技战略咨询期刊——《中国工程科学》和9本学科领域前沿期刊(学部分刊)——《农业科学与工程前沿》《化学科学与工程前沿》《能源前沿》《工程管理前沿》《环境科学与工程前沿》《信息与电子工程前沿》《机械工程前沿》 《医学前沿》《机构与土木工程前沿》。

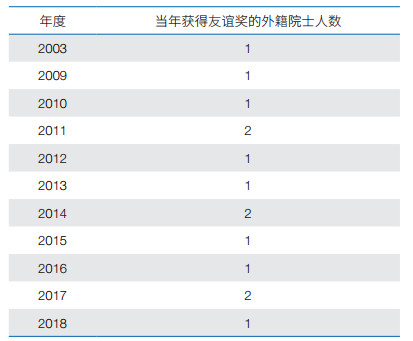

4.3 获评中国政府“友谊奖”等国家级奖项,传播中国影响力,提升中国国际地位多年来中国工程院外籍院士为中国科技进步作了较大贡献。据统计(表 5),2003—2018年中国工程院有14位外籍院士获得中国政府“友谊奖”,占外籍院士总人数22%。另有1位获国际科技合作奖。获得我国国家级奖励后的外籍院士更增强了对华合作的主动性和积极性,在海外重要场合发表观点,支持对华合作。工程院适时开发了“院士馆-外籍院士分馆”网站,摘编和推送外籍院士实时动态信息,宣传其学术成就,打造与国际工程科技界信息共建共享平台。

维斯特支持组建中美联合咨询组,开展“中美两国四院能源未来与城市空气污染研究项目” [8]“中美两国四院可再生能源咨询研究” [9]“中美英三国六院合成生物学系列研讨会项目”。牟德、道琳支持实施“中美工程前沿研讨会项目”“中美全球重大挑战学者计划”和“中美英全球重大挑战论坛项目”,对工程前沿问题的研究进行交流,通过寻找解决方案来实现全球共同可持续发展目标。道琳还支持中英两国工程院在牛顿基金框架下共同开展“中英创新领军人才联合培养项目”,帮助中国优秀科研和初创企业人员提高创新成果商业化的能力。雅克·刚促成建立了常态化交流合作机制——“中国工程院与法国医科院年度医学研讨会”和“赛维雅”奖。该奖用以表彰在中国医学科学技术及管理领域,以及为中法医学科学合作交流作出杰出贡献的中国工程师、医生和科学家。盖茨和梅琳达基金会资助“为亚洲和非洲资源贫瘠地区培育绿色超级稻”农业科技扶贫项目,促进中国与亚非国家分享中国的优良水稻品种、种质和生产技术,累计推广面积达612万公顷,令160万农户收入显著增加[6]。

4.5 参与对华团队学术合作、为我国培养人才外籍院士协助我国培养人才,在与国内院士的学术交流中共同开展了优秀项目。例如:霍信斯基与徐滨士制造业专业团队架起了友谊桥梁;埃罗斯瓦米和邬贺铨在信息技术方面,瑞迪和潘云鹤在人工智能方面有长期合作,为我国高端智库建设提供政策建议;邓文中设立了“邓文中”奖学金,长期资助重庆贫困学生上大学,培养工程科技后备人才。

中国工程院外籍院士入选条件之一是有外国国籍,而不论其长期工作地是在中国或国外。2017年新增选18位外籍院士中有3位——博伊德、李文沅、莱蒙的长期工作单位分别是香港中文大学(深圳)、重庆大学、郑州大学。他们在当地积极开展专业领域科研项目或成果产业化工作,机制性地发挥了他们在学术交流、战略咨询和人才培养方面的作用。

5 政策建议党的十九大报告中明确提出,中国特色大国外交要推动构建新型国际关系,推动构建人类命运共同体。习近平总书记在2018年两院院士大会的讲话中指出:“自主创新是开放环境下的创新,绝不能关起门来搞,而是要聚四海之气、借八方之力。要深化国际科技交流合作,在更高起点上推进自主创新,主动布局和积极利用国际创新资源,努力构建合作共赢的伙伴关系……要坚持以全球视野谋划和推动科技创新,积极主动融入全球科技创新网络” [7]。引进国外智力是我国对外开放政策的重要组成部分,是一项必须长期坚持的战略方针,是建设具有中国特色社会主义不可缺少的一个方面。结合中国工程院外籍院士生态模式与发挥作用的现状考虑,并借鉴国外工程院的做法,基于“人才优先发展战略”,为优化外籍院士制度,充分发挥外籍院士作用,以期聚天下英才,共创美好未来,提出3个方面的建议。

5.1 加强外籍院士队伍建设,进一步优化国别、学科结构和行业分布经调研,美国国家工程院的外籍院士占其院士总数的比例为9.8%,而中国工程院外籍院士占全体院士总数比例仅为7.49%。为了更好地发挥外籍院士作用,推进科技外交,建议加强顶层设计和规划引导,适度增加外籍院士数量,优化外籍院士队伍结构,在考虑促进学科专业发展,提升外籍院士队伍学术标准的前提下,同时兼顾国别分布的广泛性和学科、专业分布的均匀性。适当增加诺奖获得者、沃尔夫奖、图灵奖获得者作为外籍院士候选人的比例;围绕我国经济发展和“卡脖子”技术发展需求进行调研,形成增选外籍院士重点领域和重点技术人才信息;更多关注“一带一路”国家和地区的杰出工程科技专家;适当对外籍院士队伍的行业分布进一步优化。

5.2 进一步优化年龄结构和性别比例鼓励提名45—60岁的外籍知名专家为候选人,特别是对华友好、学术水平高,有自己的科研团队的科技领军人员。考虑候选人在自己国家相应学科领域的影响力和领导力,适当考虑女性候选人,交叉、新兴学科年轻候选人,以及长期工作在工程科技第一线的优秀中青年专家。

5.3 引进国际高端智力,着力打造制度化的学术交流平台结合中国工程院中心工作建立发挥外籍院士作用的常态化机制:①设立外籍院士讲座、“海外领军人物讲学计划”、“科普大讲堂”。每年有计划、分学部、分专业地聘请4—6位外籍院士来华授课讲学、举行培训班或举办中小型学术研讨会,鼓励其宣传国际工程科技成就以及所在国家和单位的科技政策先进经验、创新计划,以培养我国相关领域的人才,促进我国工程师开拓国际视野,跟上国际工程科技前沿进展。②支持外籍院士参与学部咨询项目。加强外籍院士与各学部的联系,增强其归属感。针对学部专业发展需要,特别是战略咨询工作需求,支持外籍院士和其团队专家参与学部非涉密咨询项目国际调研部分,增强与国内外工程科技界的交流,了解国际科研最新动态,引进国外先进科研和管理理念,提升国际合作层次和规模,加强实质性合作。鼓励外籍院士参与学部组织的工程科技高端论坛,与国内院士开展交叉学术研讨,面向国际工程科技前沿问题、大科学工程计划开展合作。③设立高端智库国际合作基金项目支持中外院士联合战略咨询研究工作。为有效吸纳境内外智力资源、研究资源,设立高端智库国际合作基金项目、外籍院士交流基金,用于支持中外科学家在战略领域的联合咨询研究、共同编著的文献和研究报告出版,或用于支持外国专家短期来华访问交流以及长期工作等。④每年邀约高质量文章10—15篇。邀请外籍院士针对自身研究领域,为Engineering英文期刊撰写高质量研究性或综述性论文。鼓励他们发挥学术影响力,也邀约年轻一流专家将最新研究成果予以投稿,为学术期刊国际化转型提供支撑。

| [1] |

沈国舫.院士制度: 在实践中完善.光明日报. 2006-01-05 (1).

|

| [2] |

珏晓.中国院士制度的演变.人民日报海外版, 2013-06-01(8).

|

| [3] |

葛能全. 二十年的回顾——关于中国工程院的成立//入门与出道. 北京: 科学出版社, 2019: 174-197.

|

| [4] |

王勇, 文彦杰, 缪航, 等. 比较视野下的中国科学院外籍院士制度初步研究. 中国科学院院刊, 2019, 34: 79-87. |

| [5] |

潘家铮.院士制度之我见.[2009-06-15].http://www.cae.cn/cae/html/main/col35/2012-02/28/20120228101138684326949_1.html.

|

| [6] |

李晨.中国科学家主导完成"绿色超级稻"国际扶贫项目.中国科学报, 2019-04-04(1).

|

| [7] |

习近平.在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话.[2018-05-28]. http://www.xinhuanet.com/2018-05/28/c_1122901308.htm.

|

| [8] |

National Academy of Engineering, National Research Council. Energy Futures and Urban Air Pollution, Challenges for China and the United States. Washington DC: The National Academies Press, 2008: 3-4.

|

| [9] |

National Academy of Engineering, National Research Council, Chinese Academy of Sciences, et al. The Power of Renewables, Opportunities and Challenges for China and the United States. Washington DC: The National Academies Press, 2010: 3-4.

|