中关村科学城的建设,始于1951年。经过近半个世纪的发展,中关村从一个不为人知、史无定名的农业聚落,逐步成为共和国发展现代科学技术的重要基地、国家级高新技术产业开发区,继而又超越了地域的概念,而成为高科技的象征符号。它的飞速发展也成为新中国科学技术事业的一个缩影。在新中国成立70周年之际,回顾新中国成立以来我国科技70年的发展,中关村具有典型的代表性。而为中关村铸就辉煌的真正力量是它的“学根”,是与中国科学院(简称“中科院”)的发展与体制改革密不可分的。

1 中科院选“永久院址”1949年4月,在解放战争即将取得全国胜利的时候,中共中央作出了“在新中国成立后建立统一的科学院作为全国最高科学机构”的战略决策。11月1日,中科院与政务院各部级机关同时正式开始办公,后来即以此日作为中科院成立日。

中科院成立之后的首要任务之一,就是接收并整合原中央研究院和北平研究院等民国时期旧有的国立研究机构。当时原中央研究院各研究所,主要分布在上海和南京,而北平研究院各研究所,则分散在北京的东黄城根和三贝子花园(现“北京动物园”)内。关于中科院在北京的“永久院址”,最初有意选在三贝子花园内,“毛主席和周总理都很同意” ①。但是北京市不愿放弃对三贝子花园的管理权,且1950年5月确定研究所调整方案之后,有些南方的研究所须迁京,在京的各研究所也需要扩充,这样一来,三贝子花园就显得地盘太小了。摆在当时中科院领导们面前最紧迫的一项任务,就是要在北京为中科院的长远发展选择一个有较大发展空间的科研基地。

① 樊洪业,《中国科学院史事汇要(1949)》,中国科学院院史文物资料征集委员会办公室,北京,1991年。

1951年1月20日下午,政务院文教委员会在中南海召开会议,兼任中科院计划局局长的竺可桢副院长代表中科院汇报1951年度工作计划时,提出“……(2)准备条件开展研究工作。建造近代物理、应用物理、地球物理大楼各一座。……”,其中“近代物理与地球物理大楼预算已做好” [1]。在经过实际踏勘之后,4月4日,中科院致函北京市政府,“我院因工作日益发展,原有院址不敷应用。且各研究所分散各处,多无适当房屋。为集中办公,便于各所图书仪器之相互调用,研究工作之相互联系及训练工作人员起见,拟在北京西郊清华大学以南,海淀以东,农业科学研究所(现“中国农业科学院”)以北,铁道以西划用基地5 000亩建筑我院所需房屋,以应将来科学研究工作发展的需要……”

中科院为何提出在此选址呢?原来新中国成立之初,北京市都市计划委员会邀请专家讨论未来的建设规划时,已大致形成了将高等学校较集中地安排在西北郊的共识。中科院领导认为,中科院的研究基地应靠近大学,以充分利用将要形成的交通条件和电力条件,使建楼工程和日后科研工作得以迅速走上轨道。更重要的是,中科院的发展必须注重与大学的合作,地理上的接近,便于开展学术交流。

1951年4月,北京市政府批准“在清华以南,海淀以东,京绥铁路以西地带,为你院保留相当发展用地”。后明确南沿为大泥湾以北,可用地约为4 500亩。此“四至”范围大体为现今的“东至京包线铁路,南至知春路,西至中关村大街,北至成府路”。批复收讫,中科院旋即决定首先在保福寺北修建中科院近代物理研究所(以下简称“近代物理所”)大楼(即后来俗称的“原子能楼”),并于当年11月初正式动工。1952年2月,中科院建筑委员会成立,主席吴有训,副主席陶孟和、竺可桢,秘书钱三强、曹日昌,院内外委员有李四光、金涛、严济慈、丁瓒、庄俊、梁思成、郑振铎、林徽因、秦力生、杨廷宝、武衡、陈宗器等20余人。其中常务委员9人,包括主席、副主席、秘书,还有庄俊、梁思成、杨廷宝和金涛4人②。中关村科学城的建设即发端于此。

② 薛攀皋、季楚卿,《中国科学院史事汇要(1952)》,中国科学院院史文物资料征集委员会办公室,北京,1994年。

几乎在中科院获准“保留相当发展用地”的同时,原在城内沙滩地区的北京大学得到获批的新校址,就在中科院用地的南面,即大泥湾以南至农业科学研究所以北的地段上。1951年11月,教育部召开了全国工学院院长会议,拟订了全国工学院院系调整方案,揭开了全国院系大调整的序幕,北京大学将与燕京大学合并。同年12月初,由教育部副部长兼高教司司长曾昭抡出面,要求北京市将北京大学的用地与中科院用地对调,或中科院让出北面一部分给北京大学,这样北京大学新校区可与燕京大学连成一片。但此议提出为时已晚,因为中科院的建设规划已经确定,作为优先重点工程的“原子能楼”已经破土动工一个多月,地基已完成。该楼因核科学研究的需要,设计与建筑规格很高,为五层钢筋混凝土结构(这在当时的建筑中是很少见的,1976年唐山大地震时,北京地区很多建筑都有不同程度的受损,但是这座楼毫发未损,可谓“坚如磐石”),耗资颇巨,工程概算128.9亿人民币(新中国成立初价格),当时已付款70%。如改变计划势必造成极大的浪费,科研计划也会因此而拖延,且整个建筑计划也都要推倒重来。为此,1951年12月7日,中科院副院长竺可桢、吴有训及近代物理所所长钱三强等陪同教育部副部长曾昭抡、刘皑风一同到“原子能楼”工地视察。教育部方面遂将意见改为希望在燕园东侧为新北大扩展用地。这样,中科院就从4 500亩中划出西北角1000亩左右给了北大,这就是现在北大的“中关园”。

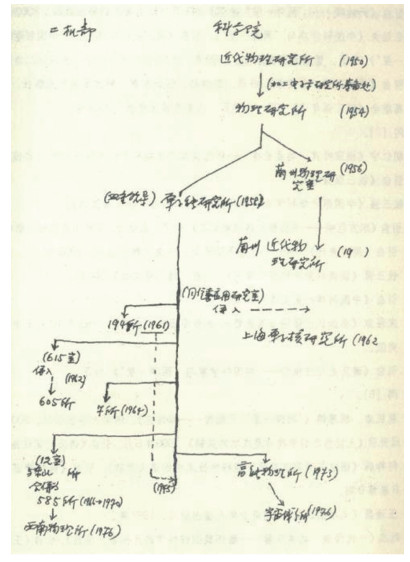

2 中关村“大名”的由来中科院的4 500亩发展用地,几乎涵盖了当时整个保福寺村。当时保福寺村下设11个闾,“原子能楼”的建设地点是保福寺村的8闾,当时称为“北保福寺”。1952年10月16日,中央文委同意中科院将原定在王府井大街九号兴建的社会科学4个所(考古、社会、语言、近代史)的大楼移建至“西直门外保福寺村近代物理所大楼以西。”后来大家都称这4座二层楼为“四所”,此地为保福寺村的6闾。当地人称5闾、6闾为“中官儿”(图 1)。此地在中科院入主之前没有规范的名称。从民国初年到中华人民共和国成立初期出版的各种地图、地形图以及村志、户籍调查表中,计有“中宫”“中湾”“中关”“中关村”“钟关儿”“中官”和“中官村”等名称。据保福寺乡第一任乡长邓启祥老人回忆:“在解放前并没有‘中关村’这么个地名,‘中关村’是在(中国)科学院到了以后才叫出来的。……北京天文台(现中科院学术会堂所在地)东南有家小杂货店,墙上写有‘中官’二字。”而1950年代初到此地的“科学院人”回忆,此小卖部墙上写的或“中官屯”或“中官村”或“中官邨”,还有人见到“在后来的中关村二小与科学院幼儿园之间有一条小路,旁边原来有几间农家房,山墙上挂着一个木牌子,是歪着的,上面写着‘中官屯’三个字” [2]。

|

| 图 1 1951年“中官聚落”示意图 |

1953年10月中旬,因成立不久的中科院《中华地理志》编辑部没有办公用房,中科院把已建好的“四所”先给了他们使用。10月22日,《中华地理志》编辑部入主“四所”,可以说该编辑部是最先入驻中关村的中科院单位。因为编辑部对外联系很多,入驻“四所”后就需要印制一批带有单位名称和地址的信封、信纸。印好后,才发现编辑部的地址写的是“中关村”。原因是什么呢?原来负责此项工作的编辑“问当地老百姓这地方叫什么,人家告诉他了,他上海人,听不大懂北京话,就把‘中官屯’听成‘中关村’。而且还印了很多。” 1952年搞“三反”运动以来,其中有“反浪费”一条,因此就没敢重印,将错就错了。不久各所陆续搬来,也就这么叫了[2]。从此,这个只有40家农户、“史无定名”的农业聚落有了大名——“中关村”!

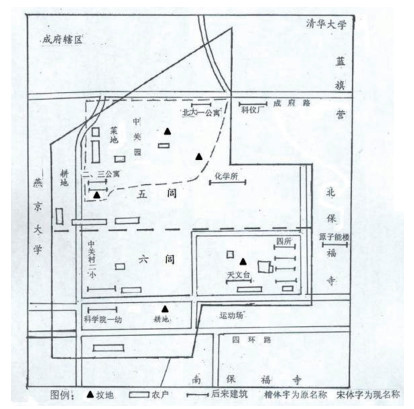

3 “共和国科学第一楼”―“原子能楼”1953年12月,中关村第一座现代化科研建筑“原子能楼”竣工(图 2)。1954年1月,钱三强率中科院近代物理所全体员工入驻“原子能楼”,这成为保福寺村向中关村科学城转变的重要标志。

|

| 图 2 原子能楼 |

“原子能楼”是中国核科学发育生长的摇篮,凝聚和培育了中国核科学的几代英才,为研制原子弹奠定了早期的科学基础,被誉为“共和国科学第一楼”“中国核科学的发祥地”和中国第一颗原子弹核爆的“塔座”。中科院近代物理所“裂变”出我国的一批重要核科学和物理学研究机构,包括今日中科院系统的高能物理研究所、理论物理研究所、上海应用物理研究所、兰州近代物理研究所等高水平研究机构,也包括现在国防系统的核科学技术研发机构群。1959—1965年,该所有关研究室、组,成建制地划归出去,输送给外单位的科技人员就达到914人。钱三强将此形象地比喻为“老母鸡下蛋”(图 3)[3]。而今,可能又有“蛋变鸡后又生的蛋”吧。

几十年来,“原子能楼”里走出了7位“两弹一星”功勋奖章获得者(共23位):于敏、王淦昌、邓稼先、朱光亚、陈芳允、钱三强和彭桓武(以姓名笔画为序)。“原子能楼”还走出了几十位中国科学院院士、中国工程院院士,如:1955年当选的钱三强、王淦昌、彭桓武、赵忠尧、贝时璋,1957年当选的汪德昭和张文裕,1980年当选的于敏、王承书、邓稼先、朱洪元、李正武、杨澄中、肖健、何祚庥、何泽慧、金建中、唐孝威、黄祖洽、谢家麟、戴传曾、陈芳允,1991年当选的吕敏、李德平、胡仁宇、王方定、夏培肃、方守贤、丁大钊,1993年当选的陈佳洱、王乃彦,1997年当选的李惕碚、张焕乔,1999年当选的张宗烨,2007年当选的柴之芳和2011年当选的张肇西等中国科学院院士;1995年当选的叶铭汉和2001年当选的陈森玉等中国工程院院士。此外,我国放射辐射化学奠基人杨承宗,及丁渝、冯锡璋、郑林生、陆祖荫等著名科学家也曾在该楼工作学习过。

“原子能楼”的科学历史文化价值,在共和国乃至全世界都是首屈一指的。

4 从“中官聚落”向“中关村科学城”的飞跃1954年底,中科院地球物理研究所大楼建成,该所自南京迁来。1955年,中科院化学研究所科研大楼建成,化学研究所筹建委员会、化工冶金研究所筹备处、实验生物研究所北京工作组(1956年改称中科院北京实验生物研究所,1958年成立中科院生物物理研究所)相继迁入。同年,文学楼和哲学楼建成;次年,文学研究所自北京大学迁入,哲学研究所自经济楼迁入。1956年10月生物楼建成,中科院昆虫研究所、动物研究室、地理研究所北京工作站、应用真菌研究所相继迁入。中关村开始“热闹”起来。

1956年1月,中共中央召开知识分子问题会议,号召“向现代科学进军”,周恩来总理在报告中指出“要用极大的力量来加强中国科学院,使它成为领导全国提高科学水平、培养新生力量的火车头”,会后着手制定了《1956—1967年科学技术远景发展规划》(以下简称“12年规划”)。此后,中科院配合“两弹”攻关,开创人造卫星事业,落实《发展计算技术、半导体技术、无线电电子学、自动学和远距离操纵技术的紧急措施方案》(以下简称“四大紧急措施”),部署和组织全国自然资源综合考察等具有战略意义的重大科研项目。中科院从1953年入主中关村,陆续有了中科院近代物理研究所、地球物理研究所、化学研究所、动物研究所等的实验大楼。

“四大紧急措施”对“两弹一星”的研制成功和国防现代化的发展起着关键性的作用,中关村科学城能迅速兴起,与之密切相关。为执行“12年规划”,落实“四大紧急措施”,1957年中科院建立一批新研究机构,并在中关村大兴土木。

在北区已有基础上,除向东扩展外,多数新建研究所布局在南区(即今北京北四环西路以南),并随之形成南区的生活服务设施和宿舍楼群。

1958年2月,中科院计算技术研究所科研楼建成,该所与中科院数学研究所同时自北京西苑大旅社迁入;不久,中科院化工冶金研究所科研楼建成,中科院化工冶金研究所正式成立;8月,中科院电子研究所科研楼建成,该所也自北京西苑大旅社迁入;10月,中科院原子能研究所(原“近代物理所”)物理实验2号楼竣工,10月5日—11月9日期间在此楼内举办中科院“自然科学跃进成果展览会”。毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、陈云、邓小平等党和国家领导人亦先后来此参观。展览结束后,该楼由中科院生物物理研究所(原“北京实验生物所”)和中科院微生物研究所(由应用真菌研究所与北京微生物研究室合并成立)使用。同年11月,中科院地理研究所本部自南京迁入生物楼;年底,中科院力学研究所科研楼建成,中科院力学研究所、自动化研究所同时迁入。这一年,在中关村成立的还有主要承担探空火箭、地空导弹、人造卫星等军工任务的中科院科学仪器厂和中科院北京天文台。

1959年年初,中科院物理研究所科研楼建成,该所(原称“应用物理所”)自北京东黄城根迁入;6月,中科院遗传研究所在文学楼成立;12月,中科院自动化研究所迁入新建成的科研楼。

此时,中关村科学城已成为共和国发展现代科学技术的重要科研基地。1954年,中科院宿舍区14号楼、15号楼建成,与次年建成的13号楼,一起被俗称为“特楼”。之所以被称为“特楼”,并不是它们比其他宿舍楼的内部条件好,而是入住这3座楼的大都是特级研究员。很快,以特楼为中心的北区宿舍区居住了大批学术精英,如钱学森、钱三强、郭永怀、赵忠尧、贝时璋、钱崇澍、秉志、柳大纲等[5]。

从1956年下半年开始,中关村内有了中科院医务室(1962年1月在此基础上成立了中科院中关村医院)、餐厅、新华书店、外文书店、邮电所、合作社、大操场、电话局、游泳池、幼儿园……,保福寺小学也迁到了村内,并更名为中关村小学,还有了现在北京市民趋之若鹜、至今让老中关村村民念念不忘、郭沫若院长倡议成立并亲自题写牌匾的“中关村茶点部”。

1959年中关村派出所成立,1961年中关村街道办事处成立,从此“中关村”作为社会建制纳入国家行政区划的基层单位。从1951年开始,中关村内的科研建筑循序按北区、南区、东区扩展。宿舍楼群则先有北区、南区,后来延伸出黄庄小区和东南小区。在地域上,与当年国家划给中科院的用地范围基本相同。在此范围之内,中科院扩建到哪里,哪里的原有名称或是渐渐消亡,或是被“降格”而隶属于中关村。

截至1966年,中科院直属研究机构有118个,分布在北京的有28个,此中有22个集中在中关村地区。由此可见,中关村科学城的基本格局已经在“文革”前形成,它的飞速发展也成为新中国科学技术事业的一个缩影。

为中关村铸就辉煌的真正力量是它的“学根”。在这里,有科学家科技报国的感人故事。20世纪50年代初,赵忠尧冒着风险从国外千方百计带回一些设备建造我国第一台粒子加速器,并用这台加速器研制了2.5 MeV高气压型质子静电加速器,培养了我国大批核物理研究和高能物理的重要骨干人才;杨承宗用在国外省吃俭用带回来的科研设备资料和约里奥·居里夫人赠送的老居里夫人亲手制作的10 g碳酸钡镭标准源建立起来的我国第一个放射化学实验室,为我国核燃料化学研究及开展放射性核素的应用打下了坚实的基础,并建立起一整套金属铀的质量检验方法,培养了我国第一代放射化学中坚骨干。在这里,有专门组织和协调卫星、火箭探空任务的“581”组,有专门负责“东方红一号”人造地球卫星研制工作的“651”设计院。在这里,20世纪50年代末,诞生了被誉为我国研制原子弹的“功勋计算机”——我国第一台大型电子管计算机104机,以及在现代航空、导弹、火箭、宇宙航行有广泛应用的、我国第一块氟橡胶;20世纪60年代,诞生了在我国第一颗原子弹爆炸中发挥重要作用的专用无线电测高计、同步脉冲监测仪,为发射卫星、运载火箭和导弹提供了高可靠、长寿命空间功率行波管……

然而,那时候的中关村,还只是中科院的中关村,一提起中关村,人们必将先想到中科院。当时人们这样形容着中关村:“海淀区的中国科学院各大研究所的高墙深院内,是日新月异的高科技,我国的导弹、卫星、原子弹都在那里诞生;而高墙外面是中世纪田园风光,牛耕马拉的小农经济处处可见。” [6]这里所说的“海淀区的中国科学院各大研究所”绝大多数集中在中关村。

5 科技人员的“下海潮”与“中关村电子一条街”的兴起1978年春,邓小平在全国科学大会上正式提出了知识分子是“工人阶级的一部分”的观点。是年底,十一届三中全会确定把党和国家的工作中心转移到经济建设上来,由此拉开了改革开放的序幕。改革大潮也直接冲击着中国最大的高智力知识密集区——中关村。

1980年10月23日,中科院物理研究所研究员陈春先在3次考察了美国的“硅谷”和波士顿128号公路后,移植美国硅谷的新技术扩散模式,用北京市科协借给他的200元人民币,在中关村创办了我国第一家民营科技企业——北京等离子体学会先进技术发展服务部,实行“不要国家编制,不要国家投资,自筹资金,自负盈亏,自担风险”的“两不三自”原则,最早以一种准企业的方式尝试将科技成果直接转化为现实生产力。应该说,这是“中关村电子一条街”的起点,而“一条街”的地域概念也第一次超越了中关村的行政辖区。

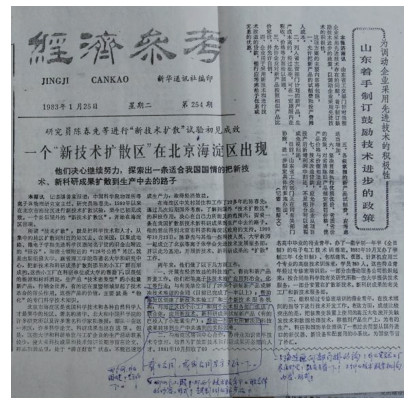

此举打破了中科院以往的宁静。立刻有一批“不甘寂寞”的科技人员在服务部的周围开始了创业尝试;但同时也受到了不少人的责难,认为服务部“搞咨询工作乱发津贴,扰乱了科技人员的思想,扰乱了科研秩序,腐化了科技队伍”。陈春先创办服务部及其艰难的状况,被新华社北京分社的记者潘善棠用题为《研究员陈春先搞“新技术扩散”试验初见成效》的内参在1983年1月6日新华社《国内动态清样》刊出。1月8日,时任中共中央政治局常委、书记处书记胡启立作了批示:“陈春先同志带头开创新局面,可能走出一条新路子,一方面较快地把科技转化为直接生产力,另一方面多了一条渠道使科技人员为四化作贡献。一些确有贡献的科技人员,可以先富起来,打破铁饭碗、大锅饭,当然还要研究必要的管理办法及制定政策。此事科协要大力支持。如何定,请耀邦酌定。”随后,时任中共中央政治局常委、总书记胡耀邦批示:“可请科技领导小组研究出方针政策来。” 1983年1月25日《经济参考》头版刊发了《“一个新科技扩散区”在北京海淀区出现》的相关报道(图 4)。

|

| 图 4 1983年1月25日《经济参考》的报道——《“一个新科技扩散区”在北京海淀区出现》 |

中科院的领导即刻领会了中央精神,深感自己肩负的重任,希望能通过创办科技企业来带动现行科研体制的改革。1983年3月8日,中科院成立了科技咨询开发服务部,其与中科院计划局成果处是“一个机构,两块牌子”,专司中科院的科研成果推广应用[6]。

科技咨询开发服务部成立不久,中科院计划局成果处副处长兼科技咨询开发服务部主任钟琪和中科院力学研究所研究人员范良藻提出了联合开发中科院科技优势的新思路。1983年5月4日,时任中科院副院长叶笃正和北京海淀区委书记贾春旺在海淀区四季青乡礼堂签订新技术联合开发协议,成立“中国科学院北京市海淀区新技术联合开发中心”,即后来的“科海新技术公司”,并由中科院物理研究所的陈庆振出任总经理。这是中科院在国内创办的首家科技公司[6]。

1983年7月,中科院计算机技术研究所的王洪德等8名科技人员和海淀区联社联合,成立了民办的京海计算机机房技术开发公司,为机房装备工程进入市场起到了开路先锋的作用。

1984年5月,中科院计算中心万润南等几名科技人员走出了研究所,向海淀区四季青乡借款2万元创办了四通公司。

1984年11月,中科院计算机技术研究所、科学仪器厂与海淀区农工商总公司联合组建信通电脑公司,金燕静任总经理。

“两通两海”的成立与发展标志着“中关村电子一条街”的兴起。在此期间,中科院京区研究所很多都成立了技术开发公司或服务部,它们基本都集中在中关村地区。中科院的科技人员在“中关村电子一条街”的形成过程中起了重要作用,成为在此创业者的领头人和主力军。

6 中科院办院方针的调整与“中关村电子一条街”的腾飞在改革实践的同时,中科院的办院方针也开始调整。1983年底,中共中央书记处就中科院今后一个时期的方针和任务作出指示,要求中科院“大力加强应用研究,积极而有选择地参加发展工作,继续重视基础研究”。1984年11月7日,中科院将《关于改革问题的汇报提纲》(以下简称《汇报提纲》)上报中共中央、国务院。11月22日中央批复原则同意,希望各地区和部门对中科院的改革工作给予支持。

《汇报提纲》分三部分:第一部分是中科院的指导思想,即放手鼓励与支持研究所和科技人员投入社会主义现代化建设,多出成果,快出成果,多出人才,快出人才。第二部分是中科院对下一步的改革提出的意见,即扩大研究所的自主权,大力推广科研成果,加速人才的流动等。第三部分是拟采取的主要措施,即采取科研经费分配的基金制与合同制,实行所长负责制,院属各单位的新技术开发公司,要积极利用外资与引进技术,开拓新的科研和生产领域等。

在《汇报提纲》和中央批示的推动下,中科院出现了开办公司的热潮。1984—1985年,中科院及所属各研究所开办的公司数量已接近400家,有的研究所开办的公司达五六家。而且开办公司的速度非常快。例如,1984年10月,时任中科院副院长周光召到中科院微生物研究所考察工作时就当场签字批准了该所申请成立公司的报告,该公司就这样当场成立。该公司在成立后的3年内,签订了40多项技术转让和技术服务合同,为我国生物产业增加效益1亿多元,为研究所创收100多万元。

《汇报提纲》使中科院各研究所的领导解放了思想,有了充分的自主权。时任中科院计算机技术研究所所长曾茂朝曾说过:“我们这里的科技人员,除了正在承担国家重要科研项目的外,凡有要求出去办科技企业的,我都支持;我们这里的科研成果,除国家要求保密的外,都可供科技企业研究开发。” [6]

中科院为了加强对院属各研究所及开发公司的组织与管理,1984年7月19日,院党组会议决定,由周光召副院长兼任“中科新技术发展总公司总经理”。该总公司的主要职责是任免中科院院属各公司的主要干部,为各公司提供必要的服务和监督检查,实质上是总公司[7]。1985年,中科院还专门设立了新技术开发局,其主要任务是:掌握技术开发、成果推广、生产经营和分配等方针政策,配合计划局制订院级开发项目计划,并组织实施;组织与省市的横向合作;为各开发公司和开发部提供必要的信息、资金和其他服务,并对其经营范围进行组织协调、监督和检查;归口审查和管理与外资联合进行的经济实体,为各所和公司打开对外联系渠道。

1986年11月,中科院院长办公会议通过了《中国科学院新技术开发性公司开办与管理的暂行规定》和《关于新技术开发公司与院、所关系有关事项的规定》,首次将“一所两制”(所内的计划体制和所办企业的市场体制)写进文件,重点解决市场化的技术开发公司与计划体制的研究所之间的体制性矛盾。按照“一所两制”原则,公司有了经营自主权,发展与管理有章可循,为中科院院属公司的健康成长创造了环境条件[6]。

为了解决科研人员创办公司的后顾之忧,中科院还推出许多优惠政策,如研究所副所长、处长可兼任公司经理,原职务保留;科研人员创办公司期间可以停薪留职,不愿在公司工作时允许回研究所,退休后视为中科院工作人员,一切待遇不变;公司可以采用5 : 3 : 2的分配制度,即50%为发展基金,30%为福利基金,20%为奖励基金。这些优惠政策对促进科技人员创办公司起了很大作用。

1986年,中科院成立了改善与整顿公司领导小组,支持兴办新技术企业,加快科技成果转化进程,支持科技人员办科技企业。改制后的公司,原保留中科院编制人员依据所在地政策逐步脱离事业编制,按双向选择的原则接受公司的劳动合同聘任,参加属地化企业职工养老保险系统。

1987年1月,时任中科院院长周光召提出了顺应改革开放大潮的中科院的新的办院方针——“把主要的科技力量投入到国民经济建设主战场,同时保持一支精干力量从事基础研究和高技术跟踪”。这是中科院办院方针的重大调整。2月29日,中科院党组将《关于中国科学院进一步改革的请示》上报国务院。该请示中,中科院改革主要目标是“通过放活科研机构和科研人员,加强宏观组织协调,把全院主要的科技力量投入到国民经济建设主战场,促成科研与生产之间的良性循环,同时保持一支精干力量从事基础研究和尖端技术跟踪”。而完成这一目标,就要“从体制上进行一下改革:技术开发和一部分应用研究工作要从市场需要出发,采取与企业结成联合体、进入企业、自办或合资办高技术公司等多种途径,使科研成果直接转化成能在国际市场上竞争的商品,并为开拓和发展我国高技术密集型产业作出贡献。……希望中央能给中国科学院较大的自主权和必要的政策优惠”。该方案得到了中央的肯定和批准。

1987年7月30日,国家经委和中科院联合集资创建的非营利性社会经济组织“科技促进经济发展基金委员会”在北京正式成立。国家经委出资1亿元,中科院出资7 000万元。其主要任务是:促进科技与经济的紧密结合,推动科研单位与生产单位的横向联系,主要以贷款和投资方式,对促进经济发展的有关科技成果推广提供财力资助,加速科技成果的商品化。时任国家经委副主任朱镕基对该基金委员会的成立给予很大支持,在基金委员会正式成立之前就强调,“这些资金全部用于中科院的科技成果转化为生产力的工作,不要把这个钱丢了”。

科技促进经济发展基金委员会对中关村地区的中科院所属公司在资金方面支持很大,如对计算所新技术发展公司(联想公司前身),曾一次就支持了1 000万元。

除了制度和政策外,中科院在资金上也给予科技公司大力的支持。从1984年开始,每年3 000万元的专项投资,延续了10年。其中大部分资金投放给了“中关村电子一条街”上的中科院所属科技公司。随着这些科技公司的不断壮大,它们带动了海淀区的经济繁荣。

一系列改革举措有力地推动了中科院科技企业的发展。例如,科海新技术公司以10万元起家,到1987年营业额超过2.1亿元,利润2 066万元;京海计算机机房技术开发公司到1987年共完成产值2.8亿元,创利税5 000多万元;四通公司则是借款2万元起家,第一年就赚到143万元,以后每年以300%的速率增长,到了1987年利润达到2 500万元;信通电脑公司3年中的销售额平均以330%的速率递升,到1987年销售额达到了7 700万元,利润达到440万元。

截至1987年,“中关村电子一条街”从1983年的11家科技企业,发展到了148家高科技企业,其中中科院系统创办的开发公司就有55家,如联想公司、希望电脑公司、鹭岛公司、中自公司、百泰公司、科里高技术公司、电气高技术公司、三环新材料公司、大恒公司等。这些公司活跃在“中关村电子一条街”上,是“国有民营”地推进科技成果转化的中坚力量[6]。

7 中科院的体制改革与我国第一个高新技术开发区从中关村的科技人员下海创办科技企业,到科技企业的蓬勃发展,科技促进生产力发展始终受到科技界、经济界、理论界人士的高度关注。

1983年11月下旬和1984年3月下旬,国务院在北京先后召开了两次“世界新的产业革命与我国对策”讨论会。中关村地区由于智力密集区的优势,得到不少与会学者的关注。在第二次会上,中科院赵文彦、陈益升、柳怀祖、唐世耀、马幼芬5位学者提出“应该借鉴美国硅谷和我国经济特区的经验,充分利用中关村智力资源,建立科技特区的建议” [3],具体为:①国家应把这个地区的技术工作作为一项紧急的战略任务加以考虑,列入“七五”规划和北京市总体规划。②在国家重点支持下,在这个自然科学综合研究中心和知识最密集的地区,利用现有条件,结合引进技术,建立一批具有中国特色的中小型高技术企业群。建设这种企业群,花钱少,见效快。在半导体研究与生产、计算机硬件和软件的开发、大型精密电子仪器和测试设备、新材料的研制与生产、尖端技术的开发与利用以及生物工程技术的开发等重大科技领域,带动全国技术生产水平的提高。③打破部门所有制,实行学校、科研机构向社会开放,建立教学、科研、产业部门互相渗透的新体制;学习经济特区的建设经验,采取特殊政策,建立科技特区。④清理研究课题,实行人员流动,教学和科研单位实行客座制,允许科技人员兼职,促进科技人员(特别是中年科技人员)利用自己的专长,从事技术开发事业。⑤鼓励教学、科研人员以个人或集体的形式,承包国家任务,创办工厂企业,进行技术咨询服务,消化引进技术,技术培训,科技出版事业等。⑥对于智力和技术的开发工作,舆论上要加以鼓励,政策上要加以支持。对于技术开发者的工作待遇,采取逐步过渡的办法,凡是开发收入稳定并超过原工资者,在原单位即行留职停薪;对于病残或到期退休者,或因故不能继续参加开发工作者,可以回原单位,并享受在职干部同等待遇。总之,要尽力解除技术开发者的后顾之忧。对于为社会作出贡献者,要加以表彰。⑦创办“中关村高技术开发公司”。近期重点放在开发计算机软件、精密机电仪器、高级医疗器件、生物技术方面。国家可以作为试点,给公司以充分自主权。公司成立董事会,实行经理负责制。资金来源可以向国家部分贷款、引进外资、自筹资金、实行股金制。公司可以实行特殊的人事制度和公司制度,有权决定人员录用与解聘、工资等级及其升降。公司可以直接对外,与外商联系业务。公司不需要国家投资,3年后还清贷款,5年后以缴纳税款的方式为国家作贡献[8]。

1984年3月28日,“世界新的产业革命与我国对策”讨论会会议秘书组整理的书面材料以《充分开发中关村地区智力资源,发展高技术密集区》为题刊发在《会议简报》第36期上。4月4日,新华社《经济参考》头版头条套红标题转发了这一建议。该建议,引起党中央和国务院领导的重视,要求有关专家研究和论证。很快,这份建议得到全国学术界,尤其是首都科技界的支持。时任中国社会科学院副院长宦乡,在给中央的信中第一句话就是:“我认为中国科学院几位同志的建议是值得重视的,可以采纳的。”并且针对当时的形势提出了“中关村地区已经有一个现成的科学城架构,只要下决心对它进行规划和调整,加强有关各部、厂、科学院、各研究所之间的分工和协作,就有可能在较短时间内建立起我国最大的新技术研究和开发区。”中科院5位学者的建议,对促进中关村地区智力资源开发、建立中关村科技园区起了先导作用,并且有力地推动了我国高新技术产业开发区的建立和发展。

至此,中国该不该圈定一个高技术开发区,高技术开发区按什么模式发展,应采取什么样的政策,以及应具备哪些必要的条件等问题,开始从理论层面提到议事日程。1984年6月19日,国家计委副主任张寿邀请国家科委、中科院、教育部、北京市及海淀区的有关负责同志开会,讨论如何进一步开发中关村地区智力资源问题[6]。1985年4月,国家科委提出了试办新技术产业开发区的报告,准备全国选定若干地区和项目,为积累我国兴建高技术开发区的经验进行探索和尝试[8]。该报告得到了中央的肯定。为此,1986年,在时任国家科委副主任吴明瑜的支持下,国家科委筹备召开“试办新技术开发区座谈会”的同时,设立了“中国高技术开发区研究”课题,委托中科院科技政策与管理科学研究所承担,课题负责人正是赵文彦和陈益升,而分课题之一就是“北京中关村建立高技术开发区的调查与研究”。分课题组用了一年半时间,1987年8月完成了调查研究任务。分课题报告提出:中关村开发区有两种发展方向,一是将高技术开发区与中关村的科教中心区有机结合,相辅相成,使中关村成为科教与高技术一体化的“科学城”;二是为保持科教中心区优美的环境,不在区内发展更多的高技术企业,主要力量是组织研发和搞科研成果转化,把高技术辐射到海淀区、北京市及全国有条件的地区,将中关村办成高技术伞形辐射区。这个报告为1987年底成立的“中关村电子一条街”联合调查组提供了翔实的资料和理论依据[6]。

1987底,新华社记者在内参上连续刊登了4篇有关“中关村电子一条街”的报道。这些报道引起了中共中央、国务院的高度重视,并批示由中共中央办公厅调研室牵头,国家科委、国家教委、中科院、中国科协、北京市科委、海淀区政府7个单位组成“中关村电子一条街”联合调查组,再次对“中关村电子一条街”进行调查。调查组肯定了中关村发展高新技术企业的方向,提出兴办中关村新技术产业开发试验区的建议。

1988年5月10日,经国务院批准,我国第一个国家级高新技术产业开发区——北京新技术产业开发试验区终于在“中关村电子一条街”的基础上诞生了。

几乎同时,1988年3月,周光召在全国科技工作会议上,提出“一院两种运行机制”,也就是后来被称为“一院两制”的建院模式构想。这是新办院方针下的重大体制改革。

周光召在论述“一院两制”模式时指出:“中国科学院的发展,必须从中国的国情出发,遵循科学技术自身的发展规律,走适合中国科学技术发展的道路。依据‘一院两制’的模式,中国科学院科学研究体系的改革目标是打破封闭体系,形成开放的、流动的、联合的、富有活力的新局面,通过引入择优汰劣的竞争机制,保持一支精干的富有创新精神的研究队伍;高技术开发体系的改革目标是建立一支适应市场机制的宏观调控体制、生产经营体制及相应的支持系统,并与国内外企业界建立广泛的合作与联系,使中国科学院的开发工作进入经济领域,为国家产业结构调整以及开拓和发展中国高技术产业作出贡献。”

1988—1991年的3年时间,中科院系统就在试验区成立了142家高新技术企业。其中,最大的联想公司到了1991年创下了技工贸总收入3.9亿元的骄人业绩,雄踞试验区50个大企业的第2位;大恒公司居第7位,获得了1亿多元的总收入。这些企业为当时试验区的发展起了重要的示范和带动作用,中央领导同志多次视察试验区。可以说,这是与中科院的科技体制改革密不可分的[6]。

试验区经过了10余年的探索、开拓之后,1999年5月,北京市、科技部联合向国务院递交了《关于实施科教兴国战略,加快建设中关村科技园区的请示》。同年6月,国务院批复决定加快建设中关村科技园区,在“一区五园”(中关村科技园区海淀园、中关村科技园区丰台园、中关村科技园区昌平园以及原北京市新技术产业开发试验区区域范围内的北京电子城、北京经济技术开发区)[6]的格局中,以海淀园为主体和核心,“中关村科学城”为核心区诸多板块中的一块。5个科技园区虽然皆以“中关村”冠名于前,但其地域不仅超越了中关村,也超越了海淀区。在此过程中,据报道甚至北京之外也曾有以中关村冠名的开发区或公司之类。至此,“中关村”这3个字已完全超越了地域概念而成为高科技的象征符号了。

| [1] |

竺可桢, 樊洪业. 竺可桢全集. 上海: 上海科技教育出版社, 2009.

|

| [2] |

杨小林. 中关村科学城的兴起(1953-1966年). 长沙: 湖南教育出版社, 2009.

|

| [3] |

杨小林, 陈京辉. 北京正负电子对撞机工程建设亲历记-柳怀祖口述. 长沙: 湖南教育出版社, 2016.

|

| [4] |

葛能全. 魂牵心系原子梦:钱三强传. 济南: 山东友谊出版社, 2003: 376.

|

| [5] |

蔡恒胜, 柳怀祖. 中关村回忆. 上海: 上海交通大学出版社, 2011.

|

| [6] |

张福森. 中关村改革风云纪事. 北京: 科学出版社, 2008.

|

| [7] |

徐冠华. 我们认识的光召同志:周光召科学思想科学精神论集. 北京: 科学出版社, 2010.

|

| [8] |

陈益升, 赵文彦. 科学工业园区研究在中国的兴起. 中国科技论坛, 1988, (4): 59-60. |