大型非圆截面全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)是我国自行设计研制的国际首个全超导托卡马克装置,2007年正式投入运行,也是世界上第一个投入运行的全超导托卡马克装置,具有非圆截面、全超导及主动冷却内部结构三大特点,有利于探索等离子体稳态先进运行模式。EAST虽然比国际热核聚变实验堆(ITER)小,但位形与之相似且更加灵活,其工程建设和物理研究可为ITER和未来中国聚变工程实验堆(CFETR)的建设和稳态运行提供直接经验,进而为支持聚变能发展作出贡献。目前ITER仍在建设阶段,计划2025年开始调试运行,其间EAST将是国际上极少数可开展与ITER相关的稳态先进等离子体科学和技术问题研究的重要实验平台。近年来,EAST辅助加热系统正式投入运行,EAST已经拥有多种ITER相同的高功率辅助加热和电流驱动手段,加上一批新诊断的建成,EAST物理研究能力得到了极大的提升,为未来开展高水平的科学实验奠定了坚实的基础。

总体目标及学术方向瞄准国际核聚变能研发前沿,开展国内外联合科学研究,依托全超导托卡马克EAST装置开展稳态、安全、高效运行的先进托卡马克聚变反应堆基础物理和工程问题实验研究,为我国工程实验堆的设计建造提供科学依据,推动等离子体物理学科、相关学科和技术的发展。探索等离子体稳态先进运行模式,为ITER项目的建设提供直接经验并为未来聚变实验堆提供重要的工程和物理实验基础。主要学术研究方向为:

●全超导托卡马克稳态运行条件下的工程物理问题;

●近堆芯、稳态等离子体的实时控制及安全运行;

●稳态高功率加热条件下新的物理问题,特别是高能粒子相关行为;

●稳态先进运行模式探索及其等离子体约束和输运行为;

●稳态先进运行模式下等离子体稳定性和控制;

●全金属壁条件下的稳态偏滤器物理和等离子体与壁相互作用;

●未来反应堆加热、诊断及控制技术。

研究进展与成果 世界上第一个非圆截面全超导托卡马克正式投入运行1998年7月,原国家计委下文同意由中国科学院等离子体物理研究所建设“九五”国家重大科学工程——大型非圆截面全超导托卡马克核聚变实验装置——HT-7U;2000年10月工程开工建设。2003年10月HT-7U改名为EAST(Experimental Advanced Superconducting Tokamak)。2006年,EAST工程全面、优质建成,同年10月和次年2月EAST装置进行了2次放电调试,成功获得了稳定、重复和可控的各种磁位形高温等离子体。2007年3月1日,EAST项目通过国家验收。从此,EAST——世界上第一个非圆截面全超导托卡马克正式投入运行,为世界聚变物理和工程研究搭起了一个重要的实验平台,也使我国成为世界上首个掌握新一代先进全超导托卡马克技术的国家,为我国磁约束核聚变研究奠定了坚实基础。EAST的建成和投入运行受到了国际同行的高度赞誉,Science和Nature杂志曾先后专题报道。该成果获2008年度国家科学技术进步奖一等奖,被评为2006年度“中国十大科技进展”“中国基础研究十大新闻”等,项目团队被授予2013年度国家科技创新团队奖。

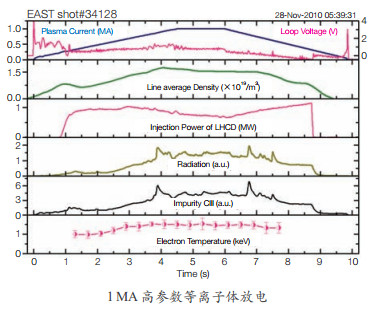

EAST获得稳定重复的1 MA等离子体放电,实现了EAST的第一个科学目标2010年,EAST在中等密度(2—3×1019 m-3)下获得了稳定重复的1 MA等离子体放电,实现了EAST的第一个科学目标,这也是当时超导装置上所达到的最高参数。在纯欧姆放电条件下,等离子体电流可以稳定地达到0.8 MA;在低杂波电流驱动的辅助下,获得了稳定可重复的0.8 MA的高密度拉长的等离子体放电, 最高线平均电子密度可达到6×1019 m-3, 电子温度近2 000万度;为开展高参数、高约束的等离子体物理研究创造了条件,也使正常的物理实验可在等离子体电流为0.4—0.8 MA的条件下开展。该成果标志着EAST进入了开展高参数等离子体物理实验的阶段。

2012年度,EAST在核聚变这一前沿研究领域的工程技术和物理研究两方面都取得了重大进展,并创造了两项新的托卡马克运行记录:实现了超过400 s的偏滤器等离子体长脉冲运行,顺利获得了超过30 s的高性能H-模等离子体状态;并且在探索长脉冲、先进偏滤器运行的过程之中,取得了许多崭新的研究成果。相关研究成果在第24届国际原子能机构聚变能源大会(IAEA-FEC)上做综述报告,相关论文发表在Nuclear Fusion以及Fusion Sci.Technol.上。

EAST辅助加热系统建成国家“十一五”重大科技基础设施“ EAST辅助加热系统”是EAST的二期工程,国家发改委于2008年7月立项,建设周期4年。工程于2011年11月开工建设,2015年2月通过国家验收。该工程突破了一系列关键技术难题,高质量、提前完成了国家发展改革委批复的EAST辅助加热项目的建设任务,进一步提升了我国大规模自主研发聚变关键技术和系统的能力,建成了自主知识产权的低杂波电流驱动系统和中性束注入加热系统,低杂波系统性能达到国际领先水平,中性束注入系统性能达到国际先进水平,为未来EAST开展高水平的科学实验奠定了坚实的基础。2016年2月,EAST辅助加热系统投入运行1年后,EAST等离子体物理参数达到放电时间100 s、等离子体温度5 000万度。

在2017年物理实验中,EAST再获重大突破:在纯射频波加热、钨偏滤器等接近ITER运行条件下,实现了101.2 s的稳态长脉冲高约束等离子体运行,创造了新的世界纪录。这标志着EAST成为世界上第一个实现稳态高约束模式运行持续时间达到百秒量级的托卡马克核聚变实验装置。这一里程碑意义的重要突破,表明我国磁约束聚变研究在稳态运行的物理和工程方面将继续引领国际前沿,为未来ITER和CFETR长脉冲高约束运行提供重要的科学和实验支持。该成果被评为2017年度“中国十大科技进展新闻”和“国内十大科技新闻”。

率先示范并确立了基于射频波稳态驱动的磁约束聚变能开发的新途径通过系统的EAST物理实验解决了射频波高效加热、非感应电流驱动等关键科学和技术难题;在高约束等离子体获取与维持,边界局域模控制等前沿稳态物理研究上取得系列重要突破,最终在我国EAST上率先成功示范了基于射频波驱动的高约束稳态运行模式,为发展面向未来聚变堆的稳态聚变途径作出了重大贡献。研究成果发表在顶级学术期刊Nature Physics上,这也是国内磁约束聚变科学领域首次在该期刊上发表论文。英国Culham聚变能研究中心的首席科学家William Morris在该期刊上撰文,认为“ EAST上实现的长脉冲等离子体标志着聚变的又一个重要的进展,对未来ITER实现高性能运行具有重要的启示意义”。基于射频波驱动的托卡马克高约束稳态运行研究集体在磁约束聚变领域权威期刊Nuclear Fusion发表的论文连续6年入选期刊的年度亮点文章,在IAEA国际聚变能大会作大会报告6次,对于提升我国在磁约束核聚变研究领域的研究水平和国际影响力产生了积极的推动作用,使我国在稳态磁约束聚变研究方面跻身国际前列。该研究集体获得2018年中国科学院杰出成就奖。

EAST首次获得电子温度一亿度完全非感应等离子体2018年,EAST在纯射频波加热、钨偏滤器等接近国际热核聚变实验堆(ITER)运行条件下,在超低碰撞区(ν*~0.02)实现中心电子温度超过1亿度的完全非感应等离子体放电,顺利实现EAST的三大科学目标之一,是EAST又一重要里程碑。EAST此次实验获得的归一化参数接近未来聚变堆稳态运行模式所需要的物理条件。依据实验定标率外推,该成果相当于ITER装置实现芯部电子温度高达2亿度的稳态运行。这一重要突破,标志着EAST在高功率加热下堆芯物理机制研究方面取得突破性进展,对未来ITER和CFETR建设和运行具有重大的科学意义。该成果被评为2018年度“中国核能行业十大新闻”及中国核学会“核领域十大新闻”。