上海光源(Shanghai Synchrotron Radiation Facility,SSRF)是中国大陆第一台第三代同步辐射光源,由国家、中国科学院和上海市人民政府共同投资建设。2004年底开工,2009年5月开放运行,总体性能位居国际同类装置先进水平。上海光源荣获2012年上海市科技进步奖特等奖,2013年国家科技进步奖一等奖。

上海光源建成以来,聚焦重大基础科学前沿问题和关键核心技术问题,在物理、材料、能源与催化、生命与健康等诸多领域,产生了一大批具有世界影响力的重大成果。10年来,上海光源已发展成为我国用户最多的大科学装置,运行线站累计为用户提供实验机时超过35万小时,执行通过专家评审的研究课题12 619份,用户遍布全国537家单位(其中高校274家、研究所166家、医院36家、公司61家),2 557个研究组利用上海光源开展了科学研究,实验人员达53 675人次,共计25 279人;产生了一批有国际影响力的重大科研成果,发表SCI期刊论文5 000多篇,其中Nature、Science、Cell三种期刊论文超过100篇。

研究进展与成果上海光源坚守运行开放、工程建设、关键技术研发与方法学发展、科学研究“四位一体”的发展理念,持续开展加速器性能提升研究、关键技术研究和同步辐射方法学的研究,提升上海光源平台的实验能力。

10年来,上海光源完成了大量研究工作,主要包括:恒流运行模式、注入模式和束团填充模式控制、新型波荡器、蛋白质微晶晶体衍射方法、X射线全场纳米CT、扫描相干衍射成像方法的建立与发展等。这些基础性的研究工作为向用户提供稳定、高效的开放服务提供了重要保障。上海光源完成了一大批以往不能在国内进行的前沿研究,已成为我国用户数量和成果产出最多的大科学装置。

拓扑物态领域系列研究迄今已发现的4种重要新费米态,其中3种在超高分辨宽能段光电子实验系统(简称“梦之线”)上发现。2015年初,中国科学院物理研究所丁洪、钱天研究团队利用上海光源“梦之线”角分辨光电子能实验站超高分辨和宽能谱的优势,成功在拓扑半金属TaAs晶体中观测到了费米弧表面态,从而在实验上证实了这类“手性”电子的存在,外尔费米子终于第一次展现在科学家面前。由于该成果的重要理论意义和潜在应用价值,实验发现外尔费米子入选美国物理学会2015年物理学“标志性进展”、英国物理学会Physical World“ 2015年十大突破”“ 2015年中国科技十大进展新闻”和“ 2015年十大科学发现”。2018年,入选美国物理学会纪念Physical Review系列期刊创刊125周年精选论文集。此外,“梦之线”实验团队与多个研究组合作,先后取得了包括“沙漏费米子”、“三重简并费米子”(入选2017年“中国十大科技进展新闻”)、“新型手性费米子”等重要成果。

能源催化领域系列重大突破2016年美国化学会化学工程新闻评选出了化学化工领域“十大科研成果”。中国科学院大连化学物理研究所张涛团队在国际上首次提出的“单原子催化”入选其中。张涛团队于2011年首次合成了单原子铂催化剂Pt1/FeOx,发现单原子催化剂在CO氧化反应中表现出优异的催化性能,并在此基础上提出了“单原子催化”概念。国际上纷纷跟进,单原子催化研究得到迅速发展,在短短几年内便迅速成为多相催化领域的研究热点。

中国科学院大连化学物理研究所包信和团队基于“纳米限域催化”的新概念,创造性地构建了硅化物晶格限域的单中心铁催化剂,成功实现了甲烷在无氧条件下选择活化,一步高效生产乙烯、芳烃和氢气等高值化学品。与天然气转化的传统路线相比,该技术彻底摒弃了高耗能的合成气制备过程,大幅缩短了工艺路线,反应过程本身实现了二氧化碳的零排放,碳原子利用效率达到100%。有关专家认为:这是一项“即将改变世界”的新技术,未来的推广应用将为天然气、页岩气的高效利用开辟新的途径。

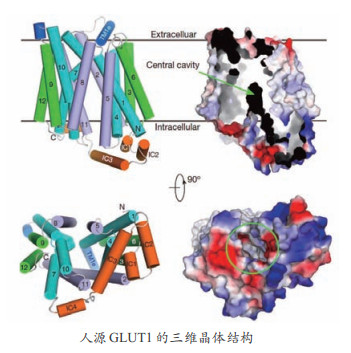

生命健康领域多项研究具有世界影响力人源葡萄糖转运蛋白GLUT1晶体结构及致病机理研究被评为50年以来的一项重大成就,颜宁团队基于上海光源实验平台,于Nature上首次报道了GLUT1的晶体结构,初步揭示了其工作机制以及相关疾病的致病机理,为理解这个具有历史研究意义的转运蛋白掀开了新的一章。

中国科学院微生物研究所/国家疾控中心高福团队,在上海光源完成了一系列包括H1N1、H5N1、H3N2、H7N9、MERS、埃博拉、寨卡、基孔肯雅热的蛋白质结构研究,这些研究发表于Nature、Science 、Cell等国际顶级期刊,为我国科学家从病毒溯源,病毒跨宿主传播提供了强有力的支撑,为国家防控策略提供了重要理论基础。

推动产业从基础研究走向自主创新上海光源在支持产业发展方面不遗余力,加强科技供给,为相关产业的发展及升级转型注入了科学的原动力。

铜合金具有优异的导电、导热、耐蚀等性能,是高铁接触线、集成电路引线框架等的必用关键材料,而我国高品质铜合金存在制备瓶颈。大连理工大学王同敏团队基于上海光源同步辐射实时X射线成像技术解决了业界公认难题-合金凝固的黑箱问题,发明了凝固过程电磁调控系列专利技术,实现非真空下铜铬锆合金圆坯的高质高效制备,制成的接触线成品性能国内外报道最高,并成功用于京沪高铁。

石墨烯是国家重点支持的战略前沿和新兴材料产业,其具有极为优异的光学、电学、力学特性。浙江大学高超团队利用同步辐射SAXS结果作为主要表征手段,确认了氧化石墨烯的向列相、层状相以及新型的手性液晶相,从本质上解决了石墨烯产业化的核心问题。2019年6月6日,杭州高烯科技有限公司建成全球首条纺丝级单层氧化石墨烯10吨生产线并试车成功,国际石墨烯产品认证中心IGCC为其颁发了全球首个单层氧化石墨烯产品认证证书及全球首个多功能石墨烯复合纤维认证证书。这标志着粉体石墨烯产品及其应用进入单层时代,中国石墨烯原创产业技术走向国际引领时代!

恶性肿瘤是危害人类健康的重大疾病,一方面,上海光源支持科学家开展恶性肿瘤相关蛋白质结构与功能的研究,发现新的靶点,为药物研发提供重要的理论基础;另一方面,支持企业开展抗肿瘤药物研发。例如,维亚生物科技有限公司的IBI308以PD-1为靶点,是具有全球自主知识产权的国家1类单克隆抗体新药,已申报上市并进入多个适应症的临床Ⅲ期研究;百济神州的A101a与IDO的复合物晶体结构获得国际专利WO 2016/161960,IDO广泛表达于肿瘤细胞中;睿智化学取得的药物结构信息成功用于数十个药物研发项目。

半导体芯片是信息技术的重要基础,而光刻胶是半导体发展的关键材料,上海光源软X射线干涉光刻(XIL)在“ 02专项”极紫外光刻胶顺利通过国家验收的过程中发挥了重要作用。

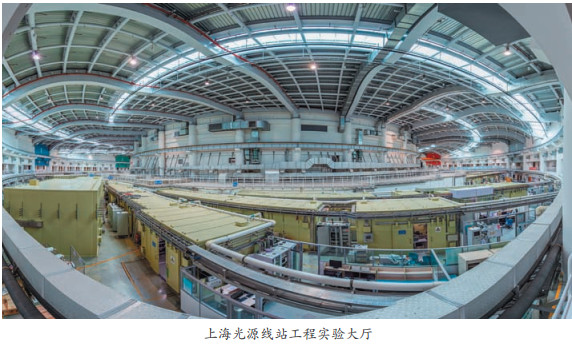

上海光源线站工程上海光源线站工程属于国家“十二五”重大科技基础设施建设项目,主要建设内容包括新建16条性能优异的光束线和实验站、实验辅助系统、光源性能拓展、建设安装工程及配套公用设施。2015年3月获国家发展和改革委批复立项;2016年11月20日工程正式开工建设。工程建设周期6年。

上海光源线站工程围绕能源、环境、材料、凝聚态物理、地球科学、化学和生命科学等领域的重大科学和技术问题,以大幅提升上海光源整体实验能力为目标,新增60多种实验方法,实现近极限分辨(时间/空间/能量/动量)的第三代同步辐射光源实验技术,实现创新的光子能区交汇组合和超长站厅实验技术,实现在线/离线的综合实验能力,满足世界科技前沿和国家战略需求,大幅度提升上海光源的国际竞争力,促进以上海为龙头的长三角经济区域新兴战略产业的科技创新能力。

上海光源线站工程整体按计划推进:目前建设安装工程已全面完成;首条光束线站―硬X射线通用谱学线站已于2018年完成通光调试,计划2019年底投入运行。纳米自旋与磁学线站、生物防护蛋白质晶体学线站和动力学研究线站预计在2019年底完成通光调试。全部工程建设预计2021年完成。