强流重离子加速器装置(High Intensity heavy-ion Accelerator Facility, HIAF)作为《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012-2030年)》确定的"十二五"建设重点内容之一, 由项目建设法人单位-中国科学院近代物理研究所负责筹建, 项目主管部门为中国科学院。项目选址广东省惠州市, 建设周期7年, 已于2018年12月23日正式启动建设。

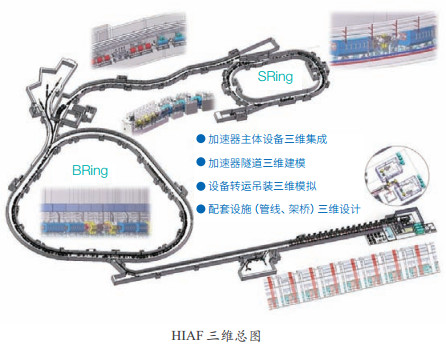

HIAF项目建设内容主要包括加速器系统、实验终端系统、相关配套设施及土建工程等。加速器系统以直线加速器和同步加速器为主体, 采用一系列新技术, 提供高流强、高能量、高品质的重离子束流, 以及产生并提供极端远离稳定线的放射性核素。实验终端系统围绕HIAF可提供的束流布局, 为核物理、原子物理、核天体物理基础科学研究及材料、生物等应用技术研究提供国际领先的实验平台。

科学目标研究原子核幻数和壳层结构在远离稳定线核区的演化、奇特原子核的晕结构和集团结构等, 确定有效相互作用中三体力、张量力和同位旋相关的成分, 探索核内有效相互作用的新形式; 利用极强低能重离子束流, 合成新元素和超重新核素, 研究超重元素化学性质, 探索理论预言的超重核稳定岛; 产生丰中子核素, 系统测量质量和寿命以及相关反应率, 探索快中子俘获的路径、时间标度、物理环境和天体场所, 理解宇宙中从铁到铀等重元素的来源; 利用宽能量范围的重离子束流, 解决与粒子辐射相关的关键技术难题。

工程目标HIAF的工程目标是:建设一台具有国际领先水平的下一代强流重离子加速器装置, 具备产生极端远离稳定线核素的能力, 可提供国际上峰值流强最高的低能重离子束流、最高能量达4.25 GeV/u(吉电子伏每核子)的脉冲重离子束流和国际上测量精度最高的原子核质量测量谱仪, 为鉴别新核素、扩展核素版图、研究弱束缚核结构和反应机制特别是精确测量远离稳定线短寿命原子核质量提供国际领先的研究条件。

通过预研和样机研制, 成功验证了第四代ECR离子源全Nb3Sn超导磁体、45 GHz微波馈入以及强流射频四极场(RFQ)等关键技术方案; 成功研制并验证了非谐振快速率磁铁电源关键技术, 目前已完成不同工艺结构的所有单模块电源的研制、测试及"2高压模块电源+1低压模块电源"的串联调试, 预计今年年底完成联调; 提出并推进高频系统大尺寸合金环国产化技术方案, 目前合作研发厂家磁合金环加工测试进展顺利; 首次提出并验证了"陶瓷内衬"极超高薄壁真空室技术方案, 截至2019年8月底已完成先焊接后放陶瓷环方案的陶瓷内衬薄壁真空室样机加工及测试。这一系列创新性设计方案为HIAF达到国际领先指标、实现重大前沿研究原创突破打下了坚实基础。

土建设计进展目前, 项目组已完成加速器设备三维总体装配图; 建立HIAF地下隧道三维整体模型, 并模拟安装; 规划管线路由, 完成在线设备与辅助设施、建筑结构之间的连接、联络, 优化管线排布、干涉检查, 优化隧道截面。同时, 完成了隧道内设备物流设计, 优化了加速器隧道平面图, 包括人员进出口、辐射防护屏蔽的计算验证、局部屏蔽方案设计、设备吊装口、电子学设备间、热室、实验终端设备预留基础坑、束流垃圾桶、管线竖井、放射性废物暂存间、准直永久基准柱、集水坑、重力流槽、天车布置等。

在加速器隧道设计的基础上, 项目组与广州市设计院共同完成了装置区总平面、地上地下建筑、配电、通风空调、给排水、室外管沟初步设计, 优化了园区道路、管网及绿化。

配套工程进展●装置区配套工程进展

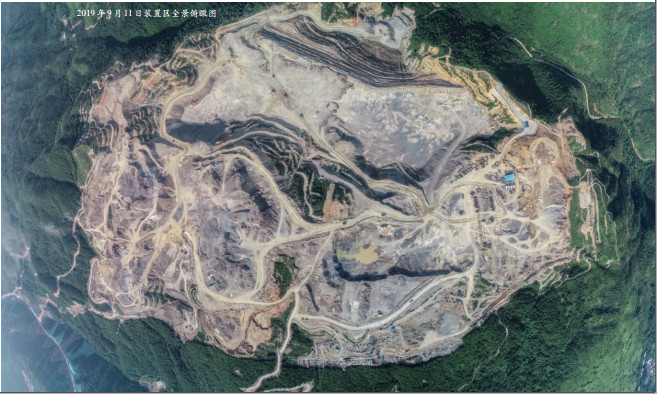

土石方工程。土石方工程施工及监理单位已于2018年8月底进场施工。截止2019年8月底, 场平工程中挖填土石方约430万m3(约54%); 桩基及支护工程完成约18%。供水工程。正在进行供水工程勘察设计招标工作, 计划于9月上旬完成勘察设计招标; 配合装置区建筑总图进度, 已完成园区净水机房的方案布局图。进场道路。沿东公路已完成全线清表工作; 施工单位已于2018年12月进场施工, 目前完成挖方34万m3、填土29万m3、完成盖板涵施工82 m, 完成圆管涵施工55 m, 挡墙52 m。供电工程。110 kV中科(燕山)输变电工程已完成核准, 目前正处于施工图阶段, 计划近期开工。

●总部区工程进展

HIAF总部区首期5.2万m2通用建筑及128亩园区方案设计、初步设计已由惠州市住建局批复, 2019年7月4日, 惠州市发改局批复中国科学院两大科学装置总部区工程初步设计概算。2019年8月28日已取得总部区建筑工程施工图审查合格证, 目前正在开展预算编制及审核工作, 并同步办理土地划拨手续。