2. 中国科学院大学 北京 100049

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

自第二次工业革命以来,电力产业在经济发展中具有极其重要的作用,是现代工业、服务业发展的重要基础。诸多研究证实,电力的生产与消费同经济增长之间存在内生性,电力产业发展水平在一定程度上可以反映社会经济发展水平[1-3]。随着产业电气化、数字化、智能化的程度不断提升,现代经济发展对电力安全性、稳定性和用电成本更加敏感,高水平的电力供应保障能力将成为区域经济发展的比较优势。同时,电力产业也具有良好的社会效益。《中国人口和就业统计年鉴》数据显示,2017年电力、热力生产和供应业吸纳了348.3万城镇就业人口;电力产业对欠发达地区发展有很好的促进作用。目前,在太阳能资源较好的农村贫困地区,光伏发电产业扶贫工程已经成为精准脱贫的一个重要手段和有益尝试[4, 5]。与此同时,与良好的经济效益和社会效益伴生的生态环境问题也同样突出,主要体现在火力发电对不可再生资源的消耗和对大气环境的污染两大方面,这一问题在我国尤为严峻。2017年煤电占全国总发电量的比重在65%左右,受我国能源矿产资源条件的限制,以燃煤为主的火力发电模式短期内不会改变。许多研究表明,燃煤发电机组是二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)和可吸入颗粒物的主要来源之一,对环境健康产生诸多负面影响[6, 7]。因此,促进电力产业的高效率、绿色化发展尤为重要。

黄河流域能源矿产富集,风、光、水能丰富,电力产业发展基础良好。根据《全国国土规划纲要(2016-2030年)》《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》等文件的规划布局,我国重点建设的14个亿吨级大型煤炭基地中有8个坐落于黄河流域及附近地区,流域内煤炭储量占全国总储量的一半以上;我国重点建设的9个千万千瓦级大型煤电基地中,有6个坐落于黄河流域(分别在鄂尔多斯、晋北、晋中、晋东、陕北、宁东);除煤电外,内蒙古西部是我国9个大型现代风电基地以及配套送出工程建设地之一;我国19个光伏发电领跑基地有一半以上位于或紧邻黄河流域;而黄河上游水电基地和黄河中游水电基地早在20世纪80年代就被列为我国十三大水电基地。黄河流域电力产业发展历史悠久,在区域内和全国范围内的重要性不言而喻。

2019年9月,习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上发表重要讲话,对新时代黄河流域的发展提出新的目标要求。作为重要的能源富集地区,电力产业能否充分发挥其经济效益和社会效益,严控生态环境负面影响,对黄河流域生态保护和高质量发展意义重大,也关乎我国能源供应与安全保障的整体格局。受研究数据的限制和研究目的的影响,当前的电力产业研究普遍具有大尺度、粗精度的特点,对特定区域内电力布局、生产的精细化格局及时空演变的研究总体较少。电力产业微观数据目前主要应用于环境研究领域,有一批研究者利用燃煤电厂微观数据开展了火电排放格局研究及减排方案模拟[8-10]。本文将利用不同类型电力产业微观数据对黄河流域电力产业布局的时空发展格局及机制进行刻画与梳理,对其绿色化高质量发展路径提出思考与建议。

1 数据来源及方法 1.1 研究思路由于尚未形成统一的黄河流域社会经济分区范围,本文以我国自然地理分区中的黄河流域为研究区域,其空间范围来自中国科学院资源环境数据科学数据中心的资源环境数据云平台,面积约为75.7万平方公里,约占我国国土总面积的8%,涉及青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东、四川9省份74个地级行政单元。本文将基于经过地理编码的不同类型的电厂数据,通过空间可视化、描述统计分析、空间统计核密度分析等方法,结合文献综述和案例分析,探索黄河流域电力产业时空发展格局,分析其格局形成的动力机制;并结合黄河流域电力产业发展现状和电力产业整体发展状态,探讨未来黄河流域电力产业绿色化发展的路径。

1.2 主要数据来源本文使用的主要数据来源于中国电力企业联合会发布的2003年、2010年和2017年《电力工业统计资料汇编》,该统计资料收录了全国各个省份的电力工业发展相关数据,以及全国6 000千瓦及以上电厂的名称、发电装机容量、发电量、利用小时、供电标准煤耗技术经济指标数据。在现实电力生产中,装机容量低于6 000千瓦的正规电厂数量非常少;2017年6 000千瓦及以上电厂的发电量约占全国发电总量的98%。因此,该数据基本能够准确反映电力生产的格局。根据本次研究需要和资料的可获取性,将选取2003年、2010年和2017年3年的统计数据进行分析。此外,根据研究需要,本次研究还将利用黄河流域地级市部分社会经济统计数据进行辅助分析。

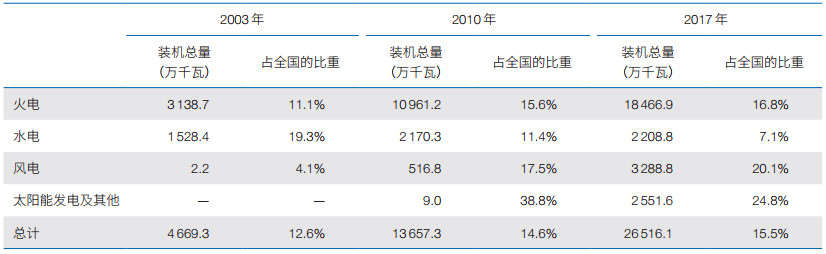

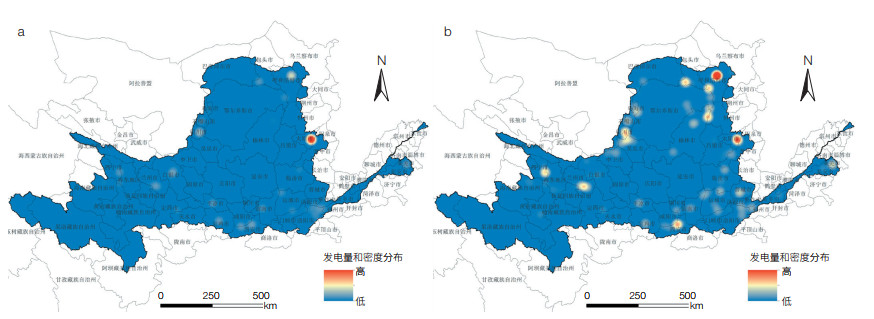

由于电厂微观数据缺少空间位置信息,在开展研究前首先对以上3个年份全国6 000千瓦及以上电厂利用属地和名称字段信息进行地理编码,确定电厂的空间位置。受数据类型和技术的影响,地理编码过程中存在一定程度的错误,对部分数据进行人工校正,最终筛选出2003年、2010年和2017年黄河流域内6 000千瓦及以上电厂分别有378、510和1 937个,其空间分布如图 1所示。

|

| 图 1 黄河流域内6 000千瓦及以上电厂分布情况 (a)2003年;(b)2010年;(c)2017年 |

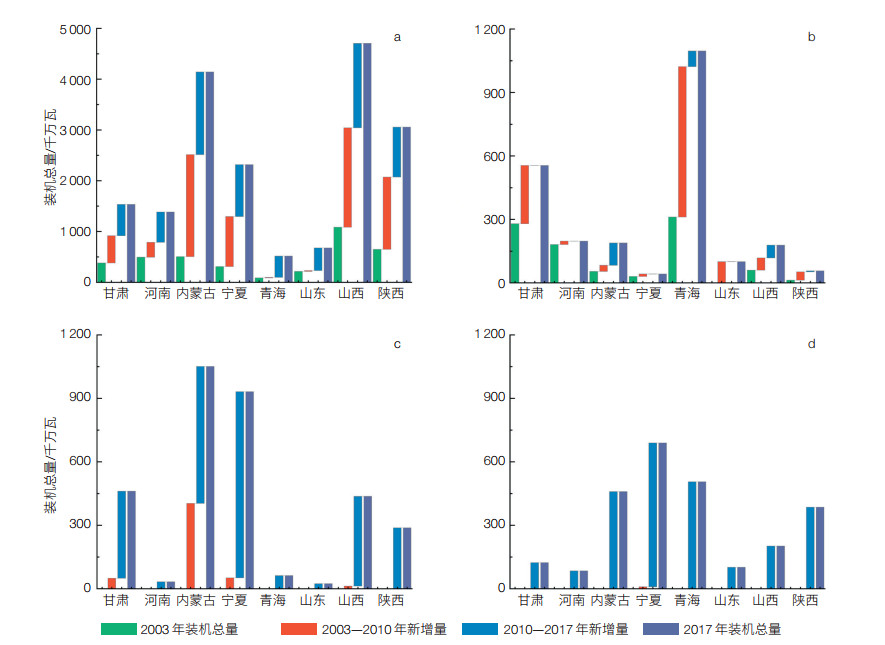

从总体上来看,黄河流域发电装机总容量在全国的占比变化较小,2017年占全国装机总量的比重为15.5%。

(1)从发电类型上。①火电装机在流域内占有主导地位,装机增长迅速。 2017年,流域内火电装机总量扩大到2003年的6倍左右。②水电建设近年来明显放缓。由于黄河流域尤其是上游地区水能开发较早,水力资源开发基本饱和等因素的影响,水电装机与火电装机的差距迅速拉大。2017年,流域内水电装机总量占全国水电的比重下降到7.1%。③风电和太阳能发电尽管受到单体装机规模的限制,装机总量不高,但其发展规模和速度在全国具有领跑地位。 2003-2017年,流域内风电装机总量占全国风电的比重从4.1%提升至20.1%;太阳能发电及其他发电电厂装机总量在2010年占全国的比重高达38.8%,2017年这一数据回落到24.8%。风电和太阳能发电的增长弥补了水电发展滞缓对装机结构的影响,流域内可再生能源发电与化石能源发电装机容量比长期保持在3: 7左右。

(2)从空间分布上。黄河流域内火电和水电电厂的分布较为集中,火电电厂主要集中在黄河流域中下游地区,水电电厂集中在黄河上游地区和北干流地区(图 1)。风电和太阳能发电电厂在空间上迅速扩散,分散式分布特征明显。

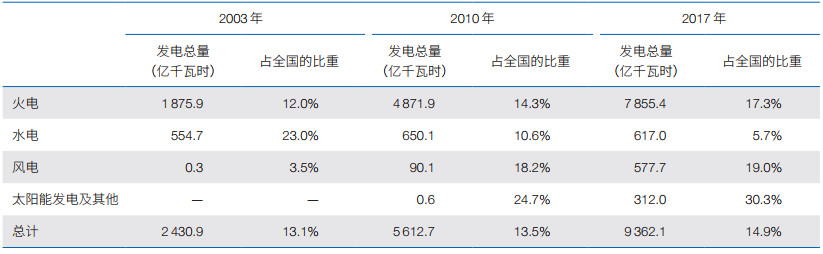

(3)从地区分布上。近年来黄河流域火电装机增长主要归功于山西、陕西、内蒙古、宁夏4省份;其中,内蒙古范围内火电装机的迅速提升使其超越陕西,成为仅次于山西的火电装机主要贡献地区(图 2a)。水电装机增长的省份间差异较大,增量主要体现在青海和甘肃,而且2010-2017年以来整体增长势头微弱(图 2b)。风电装机早期装机增量主要出现在内蒙古内,后期增量主要出现在宁夏,河南、青海、山东境内的风电增长几乎为0(图 2c)。太阳能发电装机增长出现得最晚,在2010年以后开始,主要增长出现在宁夏、内蒙古和青海(图 2d)。

|

| 图 2 2003—2017年黄河流域内不同地区装机增长情况 (a)火电;(b)水电;(c)风电;(d)太阳能发电;以省或自治区名称代指黄河流域与该省份空间范围的交集地区(下同),由于四川电力产业主要依托长江流域水能资源发展,故不统计在内 |

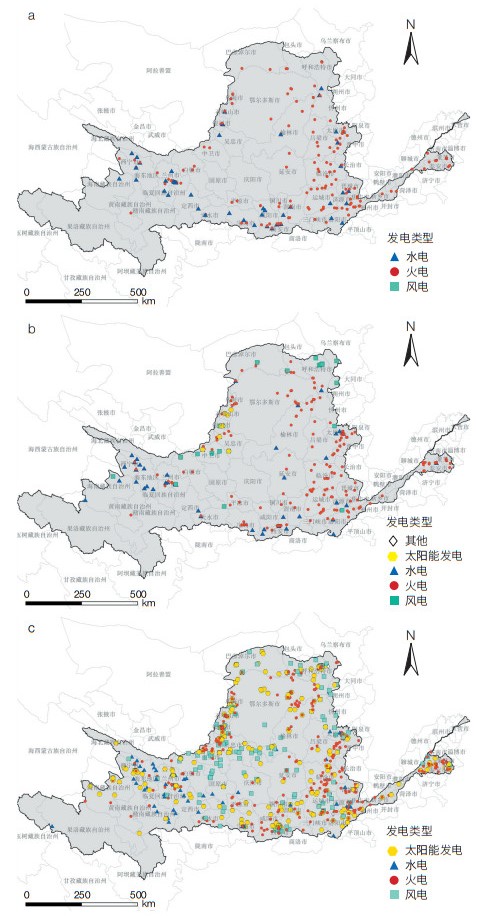

黄河流域内电力生产格局与装机格局较为类似:太阳能发电在全国范围内的领跑地位突出,2010年发电量占全国太阳能发电的比重为24.7%(表 2),2017年达到了30.3%;风电发电量增长也较快,2017年占全国风电发电量的比重为19.0%;水电发电量多年来增长缓慢且出现下降趋势,在全国水电发电中的占比也从2003年的23.0%下降到了2017年的5.7%。尽管可再生能源发电的规模和全国占比出现了明显的提升,但是火电发电一家独大的局面仍未发生变化。黄河流域发电电源结构中,火力发电对发电总量的贡献从2003年的77.2%提升到了2017年的83.9%,高于全国电源结构中火电贡献率(72.3%)。尽管在装机容量中风电和光电对结构的调节作用有所显现,但是由于发电效率偏低,黄河流域内风电和太阳能发电量的增长难以弥补水电发电滞缓的缺口,发电来源清洁化效果仍然不佳。

黄河流域电力生产空间格局从单中心向双中心乃至多中心化逐步演进(图 3)。2003年太原市市域范围内电厂发电总量超过500亿千瓦时,约占全流域的23%,远高于其他地级市。到2017年,呼和浩特市市域范围内电厂发电总量逾千亿千瓦时,占全流域发电总量的12.4%左右;紧随其后的太原市发电总量相较于2003年提升幅度不大,占全流域发电总量的比重下降到5.5%左右;此外,吴忠、榆林、兰州、西安、鄂尔多斯等地市的发电量均接近500亿千瓦时。

|

| 图 3 黄河流域6 000千瓦及以上电厂发电量和密度分布 (a)2003年;(b)2017年 |

电力产业的发展水平不仅仅与装机总量、发电总量相关,电力生产的效率和技术水平更为重要,而发电设备利用小时、装机等级规模、燃煤机组煤耗等经济技术指标直接反应电力产业的发展质量,对于优化电力产业布局、促进电力产业绿色清洁化发展至关重要。

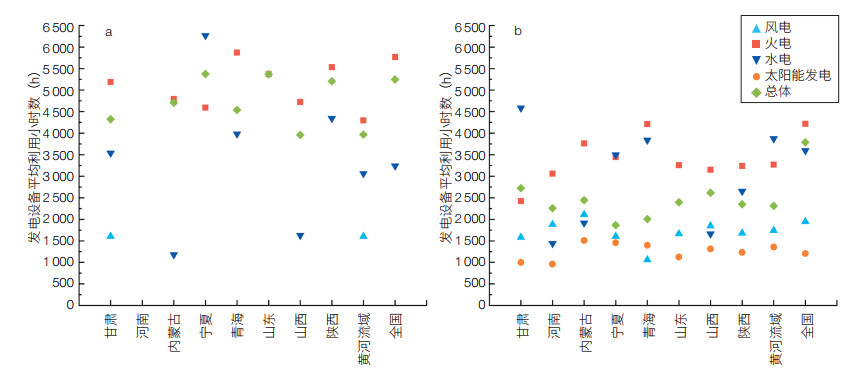

2.3.1 发电设备利用小时发电设备利用小时数是指该设备年发电量与装机容量之间的比值,利用小时数越低,代表设备利用率越低,存在装机过剩或设备弃用等问题。黄河流域火电的设备利用率严重偏低,2017年利用小时仅为3 270小时,明显低于全国平均水平(4 219小时)(图 4)。火电设备主要以煤电机组为主,一般而言煤电机组通常以5 500小时为规划利用小时,实际低于5 000小时可以认为存在装机过剩情况。近年来,我国煤电机组装机总量快速提升,煤电装机过剩问题比较突出,黄河流域的过剩情况格外严重。除了火电设备自身装机增速过快这一原因外,在黄河流域由于可再生能源的渗透率较高,可再生能源装机并网时的火电装机备用需求也较高;此外,该地区工业企业自备电厂火电机组众多,这些因素都将拉低火电设备的整体效率[11, 12]。黄河流域水电机组设备利用率较高,2017年利用小时数为3 871小时,高于全国平均水平。风电和太阳能发电受自身稳定性较差以及弃用现象频发等问题的影响,其利用小时数明显低于水电和火电,与全国平均水平相比,黄河流域的风电设备利用率偏低,但是太阳能发电设备利用率略高于全国平均水平。

|

| 图 4 黄河流域发电设备平均年利用小时数 (a)2003年;(b)2017年;其中,河南2003年电厂微观数据缺少发电设备利用小时信息 |

分地区来看,火电装机增长主力地区的发电设备利用小时数下降显著。山西和陕西2003-2017年火电发电设备平均年利用小时降幅分别为2 294和1 572小时,火电装机过剩问题比较突出。可再生能源装机增长主要贡献地区青海和甘肃的火电设备利用小时数也出现了明显下降,这与可再生能源装机并网时的火电装机备用需求有关。同时,由于风电、太阳能发电设备数量占比较高且其本身利用率偏低,宁夏、青海和甘肃的总体发电设备利用小时数也明显低于其他省份。

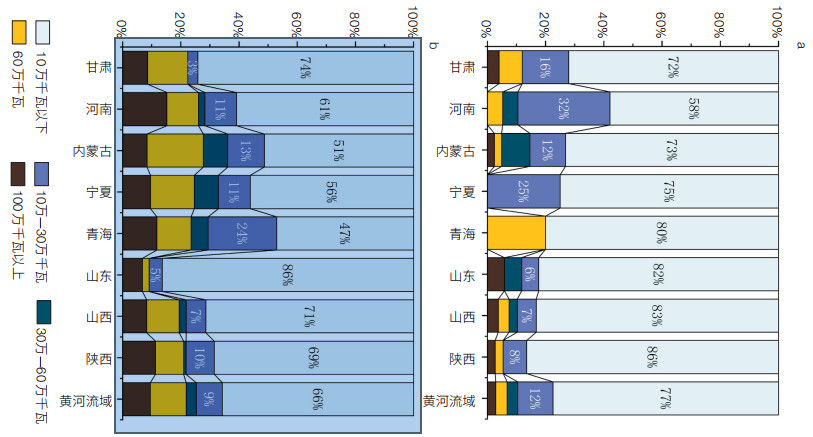

2.3.2 火电厂装机等级规模火电尤其是燃煤电厂在黄河流域占据主导地位,因此火电尤其是燃煤电厂的高质量发展对于全流域电力产业的高质量发展具有决定性作用,而火电高质量发展的一个重要影响因素是火电机组的等级规模。黄河流域火电装机规模整体偏小,2017年692个火电电厂中,仅有175个电厂的装机容量不低于30万千瓦(图 5)。这主要由于流域内地区存在大量企业自备电厂,其装机容量整体偏小。尤其是山东、山西、甘肃等省份的装机容量低于10万千瓦的火电电厂占比在70%以上,自备电厂发展乱象新闻报道频出。研究表明不同等级规模的火电机组和其发电产生的CO2、SO2、NOx和细颗粒物(PM2.5)排放量与发电量之间系数不同,等级规模越低的火电机组将产生更多的排放,大型火电机组则往往技术更加先进、按照更严格的排放标准设计、运行效率更高,也更利于节能减排[13]。过低的火电装机等级规模直接导致流域内火电运行效率偏低,清洁程度不高,这对于黄河流域未来火电的治理与发展形成了很大挑战。

|

| 图 5 黄河流域火电电厂等级结构 (a)2003年;(b)2017年 |

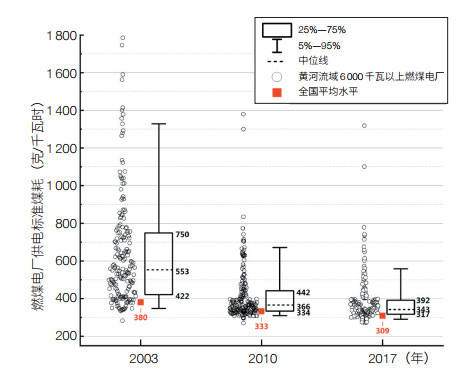

供电标准煤耗是指火电厂每生产1千瓦时电能平均耗用的标准煤克数,降低供电标准煤耗将减少煤炭资源消耗,降低SO2、NOx等污染物的排放[14]。2003-2017年,尽管黄河流域燃煤电厂的供电标准煤耗整体上明显降低,但是相较于全国平均水平仍始终偏高(图 6)。2003年黄河流域燃煤电厂供电标准煤耗的中位数水平比全国平均水平还要高173克/千瓦时,2010年和2017年仅有25%左右的燃煤电厂供电标准煤耗低于全国平均水平。从空间分布上来看,山西、陕西、内蒙古等煤炭资源高度富集省份,燃煤电厂的供电标准煤耗明显高于其他省份。黄河流域燃煤电厂亟待进一步开展规范管理和技术升级。

|

| 图 6 2003—2017年黄河流域6 000千瓦及以上燃煤电厂供电标准煤耗情况 |

黄河流域电力产业时空发展格局的形成主要受到资源禀赋和用电需求的双重影响,可再生能源发电对这两大因素更加敏感。

3.1 资源禀赋可再生能源电力产业(水电、风电、太阳能发电)是典型的资源指向性产业,其时空演变格局的形成与黄河流域内的水能、风能和太阳辐射能的分布情况密切相关。

目前,黄河流域水电发展长期稳定,增量空间极小且主要受到黄河水能资源储量和开发强度的限制。全国水能资源复查工作成果显示,我国水能资源主要集中在长江流域、雅鲁藏布江及西藏其他河流流域;黄河流域水能资源理论蕴藏量只占全国总量的6.2%,水能资源相对有限[15, 16],仅有的水能资源也主要集中在黄河上游和黄河北干流地区。有关报告指出,除四川、云南、西藏水能资源开发程度分别为65.2%、65.4%、1.4%外,全国其他省份平均水电装机开发程度已经达到83.9%;综合考虑水能开发的技术和经济可行性,未来我国新增常规水电将主要集中在川滇地区,黄河流域增量空间较小[17]。

风电和太阳能发电装机总量与发电量在全国领跑主要得益于黄河流域西北部地区良好的风、光能资源,以及丰富的土地资源。中国气象局风能太阳能资源中心、中国气象服务协会联合发布的《 2018年中国风能太阳能资源年景公报》显示,内蒙古、青海、宁夏、甘肃陆地海拔70米高度年平均风速在全国所有省级行政单元中排名分列1、6、8、11;黄河流域内的晋北、蒙西、宁夏、甘肃、青海2018年年水平面总辐射量均在每平方米1 400-1 750千瓦时范围内,上述地区太阳能资源高于除青藏高原外的全国大部分地区。良好的能源资源禀赋和广阔的土地资源保证了该区域内风电、太阳能发电的迅猛发展。

火力发电对资源禀赋的依赖相较其他3种发电类型偏弱,这与当前煤炭资源运力大幅提升、远距离输电的技术与成本问题有关。但在黄河流域内部火力装机与发电仍体现出较强的资源依赖性,山西、内蒙古和陕西是火电装机增长的主要地区,呼和浩特、太原、吴忠、榆林、兰州、西安、鄂尔多斯等年发电量超过500亿千瓦时的城市本身为或邻近于煤炭资源富集地区。

3.2 用电需求尽管煤炭资源、可再生能源资源丰富,但是黄河流域发电总量在全国的占比与其资源储量占比并不成比例,且其火电、风电、太阳能发电都存在较为严重的装机过剩和弃用现象,这主要受到该区域用电需求偏低的影响。根据《中国城市统计年鉴》相关数据估计,黄河流域内地级市2017年国内生产总值(GDP)总额占全国的比重约为15%,所有地市用电总量约为1万亿千瓦时,占全国用电总量的比值接近20%,与流域内发电总量基本持平。该区域经济发展和用电量在流域内的分布也具有较大差异,西北部地区更是明显偏低。流域内用电需求偏低,电力送出能力有待进一步发展的情况下,电力装机过剩问题得以凸显。

受到技术和成本的限制,用电需求偏低导致本地消纳能力不足,对可再生能源发电效率影响格外明显,从而导致黄河流域内弃风、弃光现象频发。2016年7月,国家能源局启动风电投资监测预警机制,甘肃、内蒙古、宁夏由于弃风率过高被纳入风电投资检测红色预警省份。根据国家能源局公布的统计数据,2017年,甘肃、蒙西地区的弃风电量分别达到91.8亿千瓦时、71亿千瓦时,弃风率分别为33%、17%;而宁夏经过严格调控弃风率已经下降至5%。西北五省和蒙西地区是我国弃光问题重点地区,弃光电量占全国总量的90%以上[17]。国家能源局公布的统计数据显示,2017年甘肃弃光电量18.5亿千瓦时,弃光率为20%;陕西弃光电量7.7亿千瓦时,弃光率13%;蒙西地区弃光电量4亿千瓦时,弃光率为11%。

4 黄河流域电力产业绿色化发展路径 4.1 火力发电产业绿色化发展路径 4.1.1 促进火电去产能,提高火电清洁高效利用程度2015年原环境保护部、国家能源局和国家发展和改革委员会(简称“国家发改委”)联合发布《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》,2017年国家能源局发布《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》,2018年国家发改委发布《燃煤自备电厂规范建设和运行专项治理方案(征求意见稿)》。尽管黄河流域火电发展具有突出的煤炭资源优势,在电力生产与供应中处于绝对的主导地位,但是火电机组装机过剩、供电煤耗偏高、利用小时数偏低、自备电厂众多等问题也非常突出。在政策规制和生态环境保护的双重压力下,黄河流域火电绿色化发展充满挑战。

基于流域内煤电产能过剩的现状,黄河流域尤其是山西、内蒙古、陕西等省份需要加强煤电规划建设,严控火电尤其是煤电项目投资,并正视火电发电设备平均年利用时间偏低的问题;同时,应有序关停技术落后、排放不达标、等级规模偏小的发电机组,规范自备电厂管理整治。根据研究数据估计,黄河流域自备电厂装机总量约在1 000万-1 500万千瓦,主要出现在山东和山西辖内。自备电厂数量偏多直接导致流域内小规模等级火电机组占比过高,发电设备利用小时数偏低。但必须注意的是,自备电厂的大量出现具有特定的历史背景,改革涉及企业运行成本上升、就业保障等棘手问题,有待进一步妥善解决。应继续推进煤电超低排放改造,降低供电标准煤耗,促进煤电清洁高效发展;还应充分发挥流域内煤层气资源优势,推动气电发展,提高火电清洁程度。

4.1.2 促进输配电电力改革,探索“煤电联营”等资源型产业融合发展路径良好的煤炭资源储备和煤电基地的战略意义决定火力发电在未来一定时间内仍将处于主导地位。为克服当前用电需求偏低、外送能力不足导致的火电生产效率偏低的问题,应进一步加强跨华北电网和西北电网建设,促进跨省跨区输电通道建设和制度创新。重点解决以蒙西、山西电网为送端、以京津冀、南京等地为受端的输电通道建设滞后问题;进一步发展超高压远距离输电,推动华北电网内西电东送、北电南送格局的形成[17],推动火力发电的进一步提升。

为了充分发挥流域内煤炭资源禀赋,可通过开展“煤电联营”试点工作探索资源型产业融合发展路径,促进煤、电两大资源性产业共同进步。例如,在煤炭产地建设坑口电厂,打造煤电复合生产基地,从而减少不合理运输,以及火力发电带来的大面积污染问题,同时推动流域内经济发展。近年来,国家发改委和国家能源局致力于推动“煤电联营”,以解决长期存在的煤电发展矛盾。2016年,国家发改委发布《关于发展煤电联营的指导意见》,2018年国家发改委、国家能源局联合发布《关于深入推进煤电联营促进产业升级的补充通知》,2019年10月国家发改委、国家能源局印发《关于加大政策支持力度进一步推进煤电联营工作的通知》,都释放出强烈的改革信号。

4.2 可再生能源发电产业绿色化发展路径 4.2.1 通过“煤电灵活性改造”“水光互补”等手段解决风电、太阳能发电消纳问题促进风电、太阳能发电发展的关键在于解决风电、太阳能发电消纳问题,降低弃风、弃光率。弃风、弃光问题频发的主要原因是黄河流域电力装机增速与负荷增速不匹配、以热电联产为主的火电系统调峰能力不足、本地消纳能力偏低的同时电力送出能力不足等[18]。弃风、弃光问题的解决需要各种电源、各个主体共同协作。

煤电相较于水电等发电方式具有更高的灵活性,因此其成为电力系统提供调节能力的主力电源。推进煤电的灵活转型将有助于提高电力系统调峰能力,保障新能源消纳[17]。2016年开始,国家能源局在全国遴选了22个煤电项目开展灵活性改造试点,黄河流域共有4个电厂入选;其中,内蒙古北方临河热电厂1、2号机组已经完成改造。山西也在2019年提出的能源革命综合改革试点15项重大举措中指出,要加快开展煤电机组灵活性改造试点,充分利用现役煤电产能,建设“华北地区调峰基地”。

在增量空间有限的情况下,黄河流域水电发展近年来主要以优化提升为目标,开创了“水光互补”运行机制,提高可再生能源系统利用效率。由于水能资源与太阳能资源之间存在较好的客观互补性,间歇性、波动性、随机强的光伏电站与运行灵活、启动迅速、适应性强的水电站互补运行将促进太阳能发电消纳[19]。2013年初,国家电力投资集团黄河上游水电开发有限责任公司依托龙羊峡水电站,建设了850兆瓦水光龙羊峡水光互补光伏电站,首创“水光互补”运行机制。龙羊峡水电站的成功投产验证了这一措施的合理性和有效性。

4.2.2 理性规划与投资建设,协调风电、太阳能发电主力地区资源禀赋与本地消纳,以及风电、太阳能发电与火电等主体间的发展矛盾从前文所述可知,黄河流域西北部地区虽然拥有丰富的风能与太阳能资源以及辽阔的土地,适宜于大规模风电与太阳能发电设施的建立,但同时也受到人口和经济体量的限制,本地消纳能力偏低问题的影响,区位条件对风电、太阳能发电发展利弊皆有。同时,风电、太阳能发电发展也与火电发展之间产生了一定冲突,保证可再生能源发电消纳的同时将影响火电机组的发电效率。面对风电、太阳能发电发展的矛盾性问题,以及当前可再生能源发电补贴退坡趋势,未来风电、太阳能发电发展应加强规划,理性投资建设,着力减少弃风、弃光率,与火电发展形成良性互动关系。

4.3 通过推动电力技术进步和体制机制创新带动区域发展电力产业的发展离不开相关技术的进步,包括储能技术、材料技术、智慧电网等多个方面。推动技术研发与攻关也将促进相关制造业、服务业部门的协同发展,拓展能源全产业链条,这对于黄河流域广大资源型城市摆脱资源依赖,培育接续替代产业至关重要。以太阳能发电为例,黄河流域内采煤沉陷区众多,在沉陷区内建设光伏发电基地已经成为采煤沉陷区综合治理的重要手段之一[20]。黄河流域现已建成山西大同、山西阳泉、内蒙古包头、内蒙古乌海、山东新泰等采煤沉陷区光伏发电应用领跑基地,促进电力结构绿色化发展的同时带动沉陷区综合治理,产生了良好的社会效益和经济效益。与此同时,电力产业的发展也需要加强机制创新,进一步推进以输配电价改革、增量配电改革、售电业务改革为主的电力改革,从而充分发挥本区域的能源优势,降低企业用能成本,推动区域经济的整体发展。

5 主要结论通过对黄河流域内微观电力企业数据的统计分析和对相关政策的梳理,本文主要得到以下4点结论。

(1)从总体上来说,火电装机总量和发电量在黄河流域电源结构中占有绝对优势,水电整体趋于稳定,太阳能发电和风电在全国范围内的领跑地位突出。分地区来看,山西、内蒙古和陕西是火电发展主力地区,内蒙古、宁夏和甘肃风电发展迅猛,内蒙古、宁夏和青海是太阳能发电的主要增长地区;电力生产空间格局从单中心向双中心乃至多中心化逐步演进。

(2)黄河流域电力产业现存问题主要表现在火电装机严重过剩、发电效率低下、技术水平偏低,火电发展情况与流域内丰富的煤炭资源储量和煤电基地的战略定位不相匹配,同时造成较大的生态环境压力。而水电发展长期滞缓,增量空间极其有限,风电、太阳能发电本地消纳和外送能力不足,弃风弃光问题频发,可再生能源发电对当前电力结构的改善作用有限,同时可再生能源的发展也与火电发展之间出现一定的矛盾。

(3)黄河流域电力产业时空发展格局的形成主要受到资源禀赋和用电需求的双重影响,可再生能源发电对这两大因素更加敏感,在黄河上游地区出现资源禀赋与用电需求的矛盾。

(4)黄河流域电力产业绿色化发展主要路径包括:促进火电去产能,提高火电清洁高效利用程度;促进输配电电力改革,探索“煤电联营”等资源型产业融合发展路径;通过“煤电灵活性改造”“水光互补”等手段解决风电、太阳能发电消纳问题;理性规划与投资建设,协调风电、太阳能发电主力地区资源禀赋与本地消纳,以及风电、太阳能发电与火电等主体间的发展矛盾;通过推动电力技术进步和体制机制创新带动区域发展。

| [1] |

马昕, 朱亚星, 李晓博. 中国电力工业与国民经济增长关系的研究. 统计与决策, 2007, (5): 98-99. DOI:10.3969/j.issn.1002-6487.2007.05.044 |

| [2] |

刘生龙, 高宇宁, 胡鞍钢. 电力消费与中国经济增长. 产业经济研究, 2014, (3): 71-80. |

| [3] |

林伯强. 电力消费与中国经济增长:基于生产函数的研究. 管理世界, 2003, (11): 18-27. |

| [4] |

姜安印, 刘博. 精准扶贫背景下光伏扶贫问题研究. 农林经济管理学报, 2017, 16(6): 789-794. |

| [5] |

林伯强, 杨芳. 电力产业对中国经济可持续发展的影响. 世界经济, 2009, (7): 3-13. |

| [6] |

Liu F, Zhang Q, Tong D, et al. High-resolution inventory of technologies, activities, and emissions of coal-fired power plants in China from 1990 to 2010. 2015, 15(23): 13299-13317.

|

| [7] |

秦雨, 张强, 李鑫, 等. 中国燃煤电厂大气污染物排放的健康影响特征. 环境科学, 2018, 39(12): 5289-5295. |

| [8] |

Tong D, Zhang Q, Liu F, et al. Current emissions and future mitigation pathways of coal-fired power plants in China from 2010 to 2030. Environmental Science & Technology, 2018, 52(21): 12905-12914. |

| [9] |

Tong L, Qu J, Mi Z, et al. Substantial emission reductions from Chinese power plants after the introduction of ultra-low emissions standards. Nature Energy, 2019, 4(11): 929-938. |

| [10] |

Oberschelp C, Pfister S, Raptis C E, et al. Global emission hotspots of coal power generation. Nature Sustainability, 2019, 2(2): 113-121. |

| [11] |

袁家海, 张文华. 中国煤电过剩规模量化及去产能路径研究. 中国能源, 2017, 39(8): 14-20. DOI:10.3969/j.issn.1003-2355.2017.08.004 |

| [12] |

安立进. 自备电厂发展及相关问题探讨. 中国能源, 2009, 31(2): 38-40. DOI:10.3969/j.issn.1003-2355.2009.02.010 |

| [13] |

Tong D, Zhang Q, Davis S J, et al. Targeted emission reductions from global super-polluting power plant units. Nature Sustainability, 2018, 1(1): 59-68. |

| [14] |

侯建朝, 谭忠富, 王绵斌. 我国电力产业能效指标的国际对比. 中国电力, 2007, (9): 6-10. |

| [15] |

中国可再生能源发展战略研究项目组. 中国再生能源发展战略研究丛书·水能卷. 北京: 中国电力出版社, 2008.

|

| [16] |

钱玉杰. 我国水电的地理分布及开发利用研究. 兰州: 兰州大学, 2013.

|

| [17] |

电力规划设计总院. 中国电力发展报告2018. 北京: 中国电力出版社, 2019.

|

| [18] |

范高锋, 张楠, 梁志锋, 等. 我国"三北"地区弃风弃光原因分析. 华北电力技术, 2016, (12): 55-59. |

| [19] |

张娉, 杨婷. 龙羊峡水光互补运行机制的研究. 华北水利水电大学学报(自然科学版), 2015, 36(3): 76-81. DOI:10.3969/j.issn.1002-5634.2015.03.018 |

| [20] |

李佳洺, 余建辉, 张文忠. 中国采煤沉陷区空间格局与治理模式. 自然资源学报, 2019, 34(4): 867-880. |