2. 中国科学院科技战略咨询研究院 北京 100190;

3. 中国科学院武汉文献情报中心 武汉 430071;

4. 中国科学院大学 图书情报与档案管理系 北京 100190

2. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

3. Wuhan Library, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430071, China;

4. Department of Library, Information and Archives Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

进入21世纪以来,人类面临着众多的全球性挑战,诸如能源危机、食品安全、气候变化、老龄化趋势等都在威胁人类的生存与发展。与此同时,以人工智能、量子技术、信息技术、合成生物学等为代表的新一轮科技革命蓄势待发,科技革命和产业变革将深刻地改变世界发展格局,极大地推动经济社会的进步[1-3]。当前,我国发展正处于重要战略机遇期,同时也面临着一系列的严峻挑战,迫切需要健全国家创新体系,强化科技和创新的战略支撑。2016年《国家创新驱动发展战略纲要》的颁布,对深入实施创新驱动发展战略做出了全面动员和部署,也对科技工作者提出了新的挑战和要求。习近平总书记在党的十九大报告中指出,“创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑”,着重强调了自主创新能力是国家的核心竞争力,是在激烈的国际竞争中抓住机遇、应对挑战、赢得主动的必备能力。

新时代下,国家发展对科技创新需求迫切,中国科学院积极开展科技发展大势研判,为国家优化科技布局提供科学依据,是其发挥学术引领作用的基本职责[4]。习近平总书记在2018年中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上指出:“要瞄准世界科技前沿,抓住大趋势,下好‘先手棋’,打好基础、储备长远,甘于坐冷板凳,勇于做栽树人、挖井人,实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破,夯实世界科技强国建设的根基”。基础研究是原始创新的源泉,没有基础和前沿领域的原始创新,科技创新就没有根基。加强基础研究,前瞻未来科学发展方向,抢占未来发展的制高点,是新时代对于中国科学院发挥学术引领作用的新要求[5]。

作为国家自然科学最高学术机构和国家在科学技术方面的最高咨询机构,中国科学院学部(以下简称“学部”)通过开展学科发展战略研究、举办学术交流活动以及主办学术期刊等工作,不断探索、提升学术引领能力与水平[4]。其中,学科发展战略研究工作对于探索各学科内在发展规律、预见各学科中长期发展趋势、把握新兴和交叉学科发展方向、明确科学前沿和重大科学问题、指导我国相关学科发展等具有重要的作用。

1 中国科学院学部学科发展战略研究工作基本情况在人类科技发展历程中,学科作为知识体系结构分类的重要标志,既在知识创造中发挥着基础性作用,也在知识传承中发挥着主体性作用。发展科学技术必须保持学科的均衡协调可持续发展,加强学科建设是提升自主创新能力、建设创新型国家的根本性基础工程[5]。正如中国科学院院长、党组书记白春礼所说:“学科和学科体系是科技发展的核心要素,并随着各学科的自我突破和互相交叉融合,不断以新的面貌和形式呈现。世界各国都寄望在新一轮的科技革命中赢得发展先机,科学选择科技发展的重点领域和方向、进一步夯实科学发展的学科基础至关重要” ①。

① 中科院和基金委签署学科发展战略研究合作框架协议,“未来10年中国学科发展战略”丛书首发式在京举行(http://www.cas.cn/xw/zyxw/yw/201204/t20120406_3550765.shtml)。

2009年4月,学部与国家自然科学基金委员会(以下简称“基金委”)联合启动了“2011-2020年我国学科发展战略研究”项目,正式拉开了探索未来10年中国学科发展战略的帷幕,同时这也是中国科学院院士在学术引领方面的一次示范。随后,双方签署了共同开展学科发展战略研究的合作框架协议,开启了学科发展战略研究工作的长期合作。

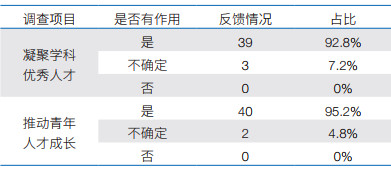

学部参与部署的学科发展战略研究可以分为以下3种:各学部自主部署项目,跨学部综合交叉项目,以及学部与基金委联合部署项目(表 1)。2010- 2018年,学部部署的学科发展战略研究项目已经达到220项,其中自主部署项目133项,跨学部综合交叉项目10项,学部与基金委联合部署项目77项。截至目前,学部学科发展战略研究主题已经覆盖了理工农医类43个一级学科中的32个(依据GB/T13745-2009进行分类),覆盖率达到74.4%;对于自然科学类的一级学科已经实现全覆盖;工程与技术科学类已经覆盖75%;农业科学类和医药科学类已覆盖50%(图 1)。学部学科发展战略研究领域逐渐实现对大部分学科进行覆盖,探索主题已经涵盖了重要的科学前沿。

|

| 图 1 截至2019年底中国科学院学部学科发展战略研究覆盖学科占比 |

学部学科发展战略研究面向世界科学前沿、结合国家战略需求进行选题,由相关学科领域的中国科学院院士领衔开展研究,致力于系统分析有关学科的发展态势和规律,评估我国相关学科发展态势,凝练关键学科理论、重大科学问题、优先领域和前沿方向,提出学科创新发展的新思想和新方法,并形成优化我国科技布局、保持学科均衡协调可持续发展、促进人才培养等方面的对策建议。在学科发展战略研究项目的资助下,包括数百位院士在内的千余位专家(含部分海外专家)研究团队产出了一系列以学科发展战略研究报告为主要形式的研究成果,对广大科技工作者洞悉学科发展规律、了解前沿领域和重点方向及开展科技创新等有重要的参考价值,在科学界产生了广泛的影响,发挥了重要的学术引领作用,也成为中国科学院全面推进国家科学思想库建设的重要载体之一。这些研究成果为国家学科布局和人才培养提出了诸多战略性建议和可行性规划,受到中央领导的重视,并在社会上引起了积极反响,也为基金委“十二五”和“十三五”发展战略规划以及国家相关科技布局和政策制定提供了有力的支撑,对促进我国学科均衡、协调、可持续发展发挥了非常积极的作用。

为厘清学科发展战略研究工作的具体实施效果和影响,本研究对相关项目负责人进行了问卷调查。问卷的对象是目前已结题的135项学科发展战略研究项目的负责人,共涉及院士93人(其中37位院士主持两个及以上的项目,56位院士主持单一项目)。本次调查共收回有效问卷42份(问卷回收率为45.2%),其中6个学部所占比例均衡(均在10%-20%之间),调查具有代表性。通过问卷调查与文献调研发现,学科发展战略研究工作在以下4个方面均发挥了较好的促进作用。

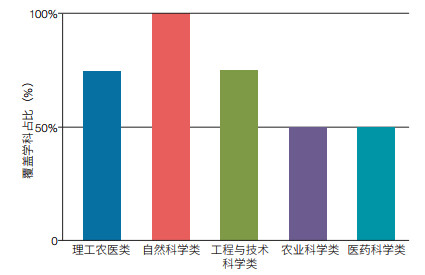

2.1 助力科技布局优化学科发展战略研究项目旨在对科技发展大势进行研判,相关研究成果可为相关部门在科技资助、资源分配等方面提供指导和支撑,更好地推动我国科技布局的持续优化(图 2a)。具体而言,在影响相关学科的科研经费投入方面,大部分学科发展战略研究项目产生了积极的促进作用。调查结果显示,64.3%的受访项目负责人认为所负责的学科发展战略研究项目对该学科方向上的经费投入产生了影响。例如:“量子信息科学”项目直接影响了科学技术部相关重点专项以及基金委相关重大项目的设立;“再生医学发展战略研究”项目,对科学技术部发布的《 2017年国家重点研发计划申报指南》发挥了指导作用;“中国海陆交互作用带环境特征、相宜利用与学科发展战略研究”项目促进了科学技术部相关重大科学研究计划等。

|

| 图 2 中国科学院学部学科发展战略研究项目成果在促进相关部门对学科科研经费投入方面(a)和在促进相关部门制定科技政策方面(b)的情况 为了区分项目对不同部门产生的影响,我们将教育部、基金委以及国家其他部委与科学技术部分开统计 |

具体来看,在学科发展战略研究项目对相关机构经费分配方面的影响中,对基金委在经费投入上的影响力最大。43.9%的受访人认为所负责的项目提出的一些关键科学问题对基金委在相关领域的科研经费投入产生了一定影响;36.6%的受访人认为所负责的项目对科学技术部相关经费投入产生了一定影响;此外,部分受访人认为其所负责的项目对国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中央军委装备发展部、水利部、教育部和自然资源部等部门的科研经费投入产生了一定的影响。

2.2 支撑学科发展规划学科发展战略研究项目在国家有关部门制定相关学科发展规划及学科政策方面也发挥了一定的影响。根据调查结果,54%的受访项目负责人认为所负责项目的研究成果对相关学科发展规划及学科政策制定产生了影响,部分项目产生了多重影响,而对国家其他部门的影响主要集中在工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国家国防科技工业局以及解放军总装备部(图 2b)。有12位院士(28.6%)反馈了对具体政策制定方面的影响。例如:“再生医学发展战略研究”项目促进了科学技术部在“十三五”国家基础研究规划中将干细胞及转化研究作为战略性前瞻性重大科学问题,以及推动了国家发展和改革委员会《“十三五”生物产业发展规划》的印发;“软件工程学科发展战略”项目促进了工业和信息化部、科学技术部在人工智能方向相关白皮书和行动指南的发布;“我国空间科学发展战略研究”项目的相关研究成果被国家国防科技工业局相关规划吸纳;“能源化学学科发展战略研究”项目的研究成果直接促进教育部批准新增了“能源化学”本科专业。

特别是,在过去10年间,学科发展战略研究工作为我国国家自然科学基金的发展规划提供了重要依据,发挥了重要的学术引领作用。以化学学科为例,2018年度基金委化学科学部进行了全面的学科重新调整,将传统的无机化学、有机化学、物理化学等8个资助方向调整为合成化学、催化与表界面化学、环境化学等8个新资助方向。调研发现,学部自2010年起在化学领域部署了“合成化学学科发展战略研究”“催化化学学科发展战略研究”“表界面化学发展战略研究”“环境化学发展战略研究”等一系列学科发展战略研究项目,基本覆盖了全部8个新资助方向。同样,对应生命科学部新设的“合成生物学”(2018年),以及地球科学部新设的“环境地球科学”(2018年)、“水文地质学”(2019年)、“沉积地球化学”(2019年)、“人类活动与气候变化”(2019年)等资助方向,学部也都曾部署了有关的学科发展战略研究项目。

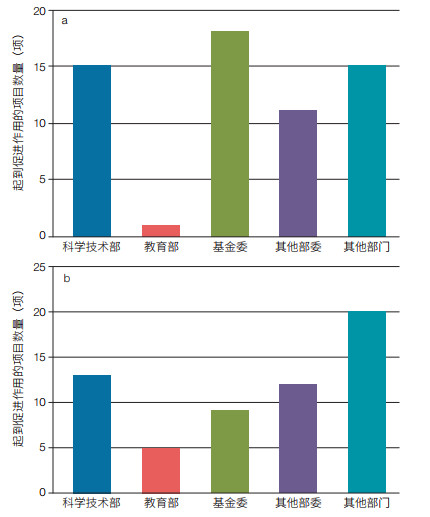

2.3 促进学科队伍建设调查结果显示,学科发展战略研究项目对于学科领域科学共同体建设和人才培养起到了重要的作用。学科发展战略研究项目一方面通过凝聚领域内优秀的研究专家,整合了本领域的人才资源;另一方面,培养了年轻科技工作者,提升了青年人才的战略眼光,为后续的学科发展提供支持。表 2给出了受访人对学科发展战略研究项目在凝聚人才、推动人才成长方面作用的认可情况。从统计结果可以看出,92.8%的受访人认可学科发展战略研究项目在凝聚人才方面的作用。此外,95.2%的受访人认可学科发展战略研究项目在促进青年人才发展成长方面的作用。学科发展战略研究项目在凝聚学科优秀人才、促进学科青年人才成长方面的作用得到了充分体现。例如:“板块构造与大陆动力学发展战略研究”项目推动了南京大学以及浙江大学大陆动力学研究团队的快速发展;“量子信息科学”项目促进了中国科学技术大学、清华大学等国内多个本领域团队的凝聚和成长;“有人参与的深空探测突出科技问题”项目整合了中国空间技术研究院的无人探月以及载人航天的人才队伍等。这些项目不仅加速了学科内部的科研交流,更提升了学术创造力。学科发展战略研究项目对于高端人才的凝聚、相关学科队伍的建设起到了不可忽视的促进作用。

学科发展战略研究项目与自然科学具体的研究类课题有着一定的差异,其中的一个重要区别是学科发展战略研究本身是一个充分沟通以及凝聚共识的过程。学科发展战略研究项目成果的产出需要学科领域中的顶尖专家围绕本领域的发展进行深入交流和探讨。同时,项目的研究过程也可以带动相关学科的学术交流。通过组织相关的学术会议,学部学科发展战略研究项目有效地促进了学科内和学科间的学术交流。

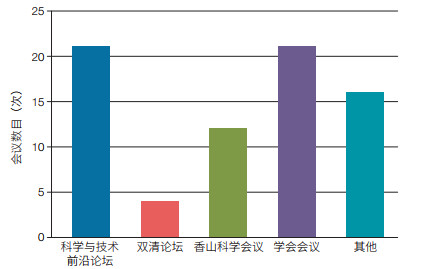

从调查结果来看,所有回复问卷的学科发展战略研究项目都组织了相关的学术交流活动,其中大部分项目组织了多种类型的交流活动。学术交流活动的类型主要包括学部的“科学与技术前沿论坛”及各领域学会会议,举办的比例均为50%;举办“香山科学会议”的项目占28.6%;举办基金委“双清论坛”的项目占9.5%(图 3)。其中,“科学与技术前沿论坛”自2011年开始举办以来,在学术界、行业、社会以及教育界均产生了很好的影响,已经成为弘扬科学精神和促进学术交流的“大舞台”,成为中国科技发展的“指南针”,成为促进人才成长的“助推器”,成为国家科学思想库建设的“播种机”。此外,50%的学科发展战略研究项目举办了相关领域的学会会议,这也反映了学科发展战略研究项目与学会存在着非常密切的联系。两者都需要有效组织学科领域中的专家围绕本领域的发展进行充分的交流和深入的探讨,得出学科发展共识,为学科领域发展指引方向。充分利用项目与学会间的联系也已成为项目产出高质量研究成果的重要支撑条件。

|

| 图 3 中国科学院学部学科发展战略研究项目组织学术会议交流情况 |

学部学科发展战略研究工作至今已经有10年的时间,产生了较好的社会影响、政策影响和学术影响。在这期间,学部学科发展战略研究项目始终坚持结合科学技术与经济社会发展的需求,在分析科学前沿发展趋势的基础上,寻求新的学科增长点和发展方向。在项目研究过程中,不仅注重发挥战略科学家的前瞻引领作用,也广泛凝聚学科领域内优秀的研究专家,有效开展深入思考和自由讨论,思想的火花在碰撞中不断升华,获得最大的集体智慧结晶;同时,辐射带动了相关领域青年人才的培养,推动了相关学科的发展。学部学科发展战略研究工作在夯实学科基础,发挥学部学术引领作用,推动科技创新和建设创新型国家方面作出了积极贡献。

目前,我国正处在科技实力大幅跃升、跻身创新型国家前列的战略机遇期,学科发展战略工作也迎来了新的机遇与挑战。为此,学部和基金委于2019年底联合研究部署了面向2035年的中国学科及前沿领域发展战略研究项目,继续为中国科技发展提出科学依据和政策建议。未来,学部学科发展战略研究工作将以重大科学问题为牵引,立足我国国情,紧扣时代特色,注重交叉融合,前瞻学科领域布局,把握世界科技发展大势,研判世界科技革命新趋势,引领我国基础研究发展方向,增强源头创新能力,继续有力地支撑我国科技创新发展,继续为国家相关科技布局和政策制定提供更多参考。未来,学部学科发展战略研究工作也将以更加开放的姿态,吸引全球科学家参与研讨,并将学科发展战略研究成果向世界宣传展示,发出中国科学家的声音,为我国世界科技强国建设谱写新的篇章。

| [1] |

潘教峰. 新科技革命与三元融合社会——关于雄安新区建设的宏观思考. 中国科学院院刊, 2017, 32(11): 1177-1184. |

| [2] |

张柏春. 中国技术:从发明到模仿, 再走向创新. 中国科学院院刊, 2019, 34(1): 22-31. |

| [3] |

潘教峰, 张凤. 以科技发展战略研究引领未来创新发展方向. 中国科学院院刊, 2016, 31(8): 922-928. |

| [4] |

王扬宗. 学部60年回溯——中国科学院学部历史的几个片段与初步思考. 中国科学院院刊, 2015, 30(3): 414-420. |

| [5] |

龚旭. 科研资助管理与学科发展战略——国家自然科学基金委员会的学科发展战略研究考察. 中国科学基金, 2016, 30(5): 410-416. |

| [6] |

谈毅, 仝允桓. 中国科技评价体系的特点、模式及发展. 科学学与科学技术管理, 2004, (5): 15-18. DOI:10.3969/j.issn.1002-0241.2004.05.003 |