2. 中国科学院植物研究所 内蒙古草原生态系统定位研究站 北京 100093;

3. 中国科学院东北地理与农业生态研究所 三江平原沼泽湿地生态站 长春 130102;

4. 中国科学院植物研究所 植被与环境变化国家重点实验室 北京 100093

2. Inner Mongolia Grassland Ecosystem Research Station, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093, China;

3. Sanjiang Plain Wetland Ecosystem Research Station, Northeast Institute of Geography and Agroecology, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130102, China;

4. State Key Laboratory of Vegetation and Environmental Change, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093, China

野外台站是重要的科技基础设施,提供各生态系统水、土、气、生各生态要素大量、直接、综合和长期的定位观测数据,是开展生态系统长期定位监测、跨区域与跨学科联网观测、试验与研究的三位一体野外科技平台,其主要任务是“监测、研究、试验、示范”。

科研样地是野外站最重要的科研设施,是完成监测、研究、试验和示范四大核心任务的条件平台。通过对科研样地内水、土、气、生各生态要素的长期定位观测、试验,可以实现对各类型生态系统的结构、关键生态过程和主要生态功能的长期、全面监测和研究,尤其是为长期生态学研究、长时间-大空间区域尺度多个生态系统的比较研究、生态系统动态及其功能演变研究、主要生态过程的时空分异规律研究等提供长期稳定平台。

1 代表性野外站科研样地建设及其成效 1.1 生态系统的长期定位观测和数据积累的意义回顾生态学研究历史,生态系统水、土、气、生要素的长期定位观测和数据积累具有极其重要的地位,是长期生态学研究的重要手段之一,表现在4个方面。①了解生态系统的变化历史是深入理解生态系统的现状和准确预测其未来变化趋势的关键。②生态环境问题的发生和发展通常是一个较缓慢的过程,如果没有生态系统的长期观测数据作为基准,很难辨识这些问题的起源并找到正确的解决方案。③在许多生态系统中,偶然事件往往能够重新启动生态系统的植被演替或者使地形地貌发生剧烈变化,但偶然事件的影响必须以长期连续观测为基础才能显现其重要作用。例如,2008年1月3日起发生在我国南方20多个省、自治区、直辖市的低温、雨雪和冰冻事件,森林受损面积达2.79亿亩[1]。长期观测数据使我们看到,这次事件使森林生态系统的物种组成和群落演替轨迹与前期相比发生了明显的偏移。④典型生态系统的多站点长期联网观测对识别区域乃至国家尺度生态系统格局、过程和服务的变化及其人为和自然驱动因子、科学地制定生态系统管理和恢复对策,将发挥越来越重要的作用。

1.2 国内外具有代表性的野外站科研样地发达国家十分重视生态系统水、土、气、生要素的长期定位观测和联网研究,特别是在长期观测和科研样地建设,以及观测仪器和装备的自动化方面具有引领作用。以下是6个具有代表性的国内外野外站科研样地。

(1)英国Rothamsted试验站。该站是世界著名的农业生态系统研究站。John Bennet Lawes爵士和Joseph Henry Gilbert爵士于1843-1856年在该站建立的9个长期实验样地(其中1个实验样地在1878年放弃)至今已有170多年的长期观测数据和样品积累,为农学、土壤学、植物营养学、生态学和环境科学的发展作出了重要贡献。例如,该站于1856年建立牧草和草地实验,最初以验证长期施用化肥和有机肥对牧草产量和物种组成的影响,实验的建立时间比达尔文发表《物种起源》早了3年,开创了国际长期生态学实验研究之先河。基于这些实验样地140- 160年的观测数据研究发现,传统的实验处理可能低估了土壤酸化对生物多样性的影响,减少氮素添加、控制土壤酸化和割草处理可以使生物多样性逐步得到恢复[2-4]。

(2)美国Hubbard Brook森林生态系统研究站。创建于1955年,以美国北方云杉和冷杉硬木林生态系统为研究对象。1964年,该站建立了5个“完整集水区的实验样地”(whole watershed experiments),总面积3 160公顷;通过长期观测数据准确量化森林生态系统物质、水分和元素的输入、输出及收支变化,开创了国际上基于集水区的技术和方法研究生态系统过程之先河。60多年来,该站系统地研究了森林和水文生态系统的动态,为理解和揭示温带森林生态系统的生态、水文、能量和生物地球化学过程作出了重要贡献,其研究成果多次被写入教科书和美国长期生态研究网络(LTER)研究报告[5, 6]。

(3)美国Cedar Creek草地生态系统研究站。该站是美国明尼苏达大学建立的野外研究站,是美国长期生态研究网络(LTER)的重要成员,也是生态学的经典研究站之一[7]。从1994年开始,以David Tilman为代表的科学家建立了多个草地生物多样性与生态系统功能(BEF)关系长期控制实验样地,研究生态系统组成、动态、功能和服务的基础过程和原理,以及生物多样性丧失、氮沉降、CO2浓度升高、气候变暖、降雨格局改变、外来物种入侵对生态系统功能和服务的影响机制[8-11]。该站的研究成果有力地推动了现代生态学理论的建立和实验生态学的发展,开创了国际BEF实验研究之先河。

(4)中国生态系统研究网络的标准样地。中国科学院于1988年提出并创建了中国生态系统研究网络(Chinese Ecosystem Research Network,CERN),建设了标准样地。CERN是一个涵盖中国主要区域和生态系统类型,根据我国自然区划特点系统设计,集生态监测、科学研究和科技示范为一体的标准化、规范化和制度化的国家尺度生态系统观测研究网络,而标准样地是其开展生态系统长期监测和研究的基本保障。CERN现有44个野外站,在建立之初就对其野外站的科研样地进行了统一规划和设计[12]。每个野外站的科研样地均包括长期监测样地、试验/实验样地、示范样地三大类[13]。其中长期监测样地共计300余个,包括气象观测场、综合观测场、辅助观测场、站区调查点四大类。综合观测场1-2个,设置在最具代表性的生态系统类型的中心区域,用于对典型生态系统的综合观测和研究;辅助观测场多个,用于对其他重要生态系统类型的观测研究;在综合观测场和辅助观测场的典型地段均设有气象观测场;站区调查点若干个,用于针对区域调查项目或专项观测的定点观测。试验/实验样地和示范样地不做统一规定,由每个野外站根据本站研究特点设立。CERN已成为我国及世界长期生态网络建设、观测、研究和示范的引领者,积累的科学数据成为国家科技共享平台的特色数据资源,其学术理论成果在Nature、PNAS、Ecology Letters、Global Change Biology 等国际学术刊物发表,并为中国生态建设和农业生产作出了巨大贡献,显著推动了我国生态环境领域的科技创新。

(5)中国森林生物多样性监测网络大样地。中国森林生物多样性监测网络(Chinese Forest Biodiversity Monitoring Network,CForBio)建于2004年,是全球森林生物多样性研究最活跃的组成部分。已经建立19个大型森林动态样地和50多个面积为1-5公顷的辅助样地。样地总面积达到538.6公顷,监测木本植物(DBH ≥ 1 cm)1 737种、近227.9万株,较好地代表了中国从寒温带到热带的地带性森林类型。截至2017年2月,基于CForBio大样地网络,已经发表论文370多篇,其中SCI论文195篇,在国内外同行中产生了非常积极的影响[14]。大型森林动态样地已经从建立之初以植物群落生态学研究为主发展成多学科交叉的生物多样性科学综合研究平台。良好的森林生物多样性大样地网络和综合研究平台促进了物种共存机制研究的快速发展[14-16]。

(6)中国科学院内蒙古草原生态系统定位研究站(内蒙古草原站)。该站始建于1979年3月,是我国在温带草原区建立的第一个生态系统长期定位研究站。拥有长期野外观测样地和实验平台总面积500余公顷,包括站区综合观测场、辅助观测场,羊草草原、大针茅草原、退化草原恢复等长期监测样地,放牧、养分添加、生物多样性与生态系统功能、草原火生态、降水控制、凋落物添加与移除等长期控制实验平台,以及植物和土壤样品长期保存库等研究设施。2017年以来,建立了草原生物多样性监测和草原灌丛化监测与研究大样地,总面积160余公顷。长期监测样地和实验平台的建设,有力地支撑了该站的观测、研究和示范工作,推动了该站在长期生态学研究领域的国际合作[17-19]。建站40年来,内蒙古草原站共发表各类研究论文2 400余篇,其中在Nature、Science、PNAS、Ecology Letters、Ecological Monographs、Ecology、Global Change Biology等SCI期刊发表论文700余篇,出版论著30余部,研究成果获得国家科技进步奖一等奖1项,国家和中国科学院自然科学奖10项。2001年以来,连续3次获得中国生态系统研究网络综合评估“优秀野外站”。

2 中国科学院野外站科研样地建设中普遍存在的问题及影响(1)科研样地建设经费缺乏保障。经过几十年的建设,中国科学院野外站在基础设施、仪器设备等方面有了较大的改善,特别是近年来实施的仪器购置专项和基础设施修缮专项,从根本上解决了仪器设备更新换代和野外基础设施修缮的难题,野外站的科技支撑能力持续提升。但由于科研样地既不是基础设施,也不是仪器设备,科研样地建设经费无论是列入基建经费还是仪器购置经费,均不符合资金使用的有关规定,难以经得起国家科研经费管理的相关审计。因此,野外站只能依靠科研项目经费中的材料费、设备费等零散投入,进行小型、零星的科研样地建设。投入很不稳定,很难形成规模,甚至不能一次性完成建设任务。科研项目结题后,若无后续项目支持,大部分科研样地随即失去支撑而放弃,不能发挥作用。此类科研样地随机性大,缺乏规范性,达不到科研样地长期使用性和系统稳定性的要求。

(2)野外站科研样地建设滞后,极大地影响了联网研究的水平。科研样地是各生态系统联网研究的基础,联网研究工作依赖基于规范化、标准化的实验和观测样地。目前,由于科研样地建设滞后,许多野外站无法实现采用“统一目标、统一指标、统一规范、统一方法”获取长期、系统、高质量的观测数据;特别是制约了在不同地区进行同类生态系统的联网研究,以及在同一地区进行不同生态系统的比较和综合研究,导致真正意义上的联网研究难以“破局”,围绕区域和国家尺度重大生态环境问题和重大前沿科学问题的联网研究难以深入开展。

(3)缺乏顶层设计。由于科研样地建设缺乏顶层设计,没有统一规划,也就很难做到规范化管理,导致可持续性差,无法确保一些关键数据的长期稳定获取。这在一定程度上限制了长期观测关键数据的共享和积累,制约了野外站作为我国生态文明和“美丽中国”建设重要科技支撑平台作用的发挥。

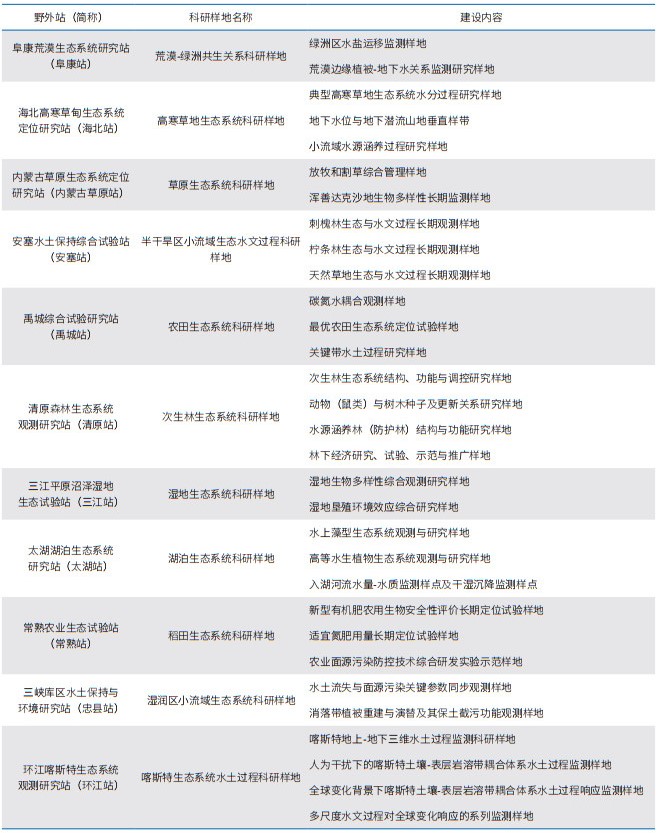

3 中国科学院野外站科研样地建设的探索 3.1 中国科学院野外站科研样地的建设目标生态文明和“美丽中国”建设是中华民族永续发展的根本大计。新时期,面向生态文明和“美丽中国”建设、山水林田湖草系统治理的重大国家需求和重大前沿科学问题,以生态系统类型代表性和地域代表性突出、建设条件较为成熟、与国家重点科技研发计划项目和区域生态保护等关系密切的野外站为基础,中国科学院在荒漠-绿洲区、高寒草原区、北方草原区、黄土高原区、华北粮食主产区、温带次生林区、沼泽湿地区、大型浅水湖泊、城郊农业区、南方丘陵区、喀斯特区等类型区的11个野外站进行31个科研样地的试点建设(表 1)。试点站科研样地建设目标包括以下4个方面。

(1)满足长期生态学研究的需要。科研样地建设将立足于国际科学前沿和解决国家重大需求中的关键科学问题,充分考虑长期生态学研究的需求,将科研样地建设为长期观测与研究平台,系统、长期提供重要观测、研究数据,以满足科研活动的需求;并依托科研样地积极争取国家相关重大研究项目,提高影响力,实现科研样地的科学价值。

(2)建立科研样地规范与标准。探索研究、制定科研样地的标准和规范,服务于生态学领域的野外长期定位监测、科学试验和联网观测研究,服务于重大科技需求的专题性观测和科学研究。

(3)建设开展联网研究的平台。科研样地将在统一的科学目标指导下进行建设,统一观测指标与观测方法,并形成网络,在区域尺度和时间尺度上获得标准化科研样地的可比性观测与试验数据,成为开展跨区域跨学科联网研究的基础平台,为开展联网研究奠定重要基础。

(4)实现样地资源的共享。科研样地建设不再以单一的科研项目为导向,而是以满足国家需求、解决需求中存在的重大科学问题为导向;通过对科研样地的整体规划和设计,完成科研样地的规范化和标准化建设;通过联网式统一管理,最终实现科研样地的数据、样品、信息等资源共享。

3.2 中国科学院野外站科研样地的典型案例中国科学院野外站科研样地从2016年开始建设,经过2年的努力,11个野外站的31个新建科研样地全部完成建设任务,效果显著。三江平原沼泽湿地生态试验站(三江站)和内蒙古草原生态系统定位研究站(内蒙古草原站)可作为两个典型案例。

3.2.1 案例一:三江站针对三江平原湿地生态系统功能快速退化,生物多样性受到严重威胁等问题,建成“湿地生物多样性综合观测研究样地”和“湿地垦殖环境效应综合研究样地”,深入探索人类活动和全球变化对湿地生境特征、生物多样性及生态系统服务功能的影响及其机理等湿地科学前沿问题[20]。

(1)湿地生物多样性综合观测研究样地。依据湿地水文单元的完整性、湿地类型的典型性、微水文地貌及生物群落组成的代表性和梯度带状格局,建成了8公顷湿地野外综合观测研究样地,拓展不同环境条件下,个体-种群-功能群-群落-生态系统在不同尺度上的响应机理的研究思路,深入认知湿地生物多样性与功能稳定性的维持机制。

(2)湿地垦殖环境效应综合研究样地。在一个水文单元及区域建成面积为16公顷的湿地垦殖环境效应综合研究样地,对比观测研究湿地垦殖对湿地生境特征、土壤生物多样性和冷湿效应等的影响;同时,在湿地自然保护区内构建湿地水鸟生境与恢复对比观测研究样地,揭示敏感性水鸟对生境变化的响应及其生境适应性,解决更大尺度上湿地生境与关键生态过程响应、适应与可持续保护机制等核心问题。

3.2.2 案例二:内蒙古草原站建成“放牧和割草综合管理样地”和“浑善达克沙地生物多样性长期监测样地”,拓展了研究的深度和广度。

(1)放牧和割草综合管理样地。在内蒙古站放牧实验平台的基础上,通过拓展草地利用方式,构建放牧和割草管理综合研究样地,深入研究草原生态系统不同组织层次(个体-种群-功能群-群落-生态系统)和不同营养级水平(家畜-植物-土壤动物和微生物)之间的调控与反馈机制。

(2)浑善达克沙地生物多样性长期监测样地。拓展研究浑善达克沙地生态系统,建设样地面积1平方千米(1千米×1千米)。采用人工观测、自动观测、无人机高光谱监测、激光雷达监测和高分辨率植物物候监测等手段对样地中生物多样性(植物、动物和土壤微生物)的变化动态、气象要素等进行长期监测,构建天-空-地一体化的草原生物多样性监测和评估体系,为揭示不同时空尺度的草地生物多样性维持机制研究提供重要的基础数据和新的研究思路。

更为重要的是,通过11个野外站的31个科研样地的建设实践,积累了科研样地建设的经验、方法,建立了科研样地建设的标准、规范,探讨了科研样地管理与长效运行的机制等,为我国不同区域、不同生态类型科研样地建设设计、科研样地管理、数据集成与共享等方面提供了经验。

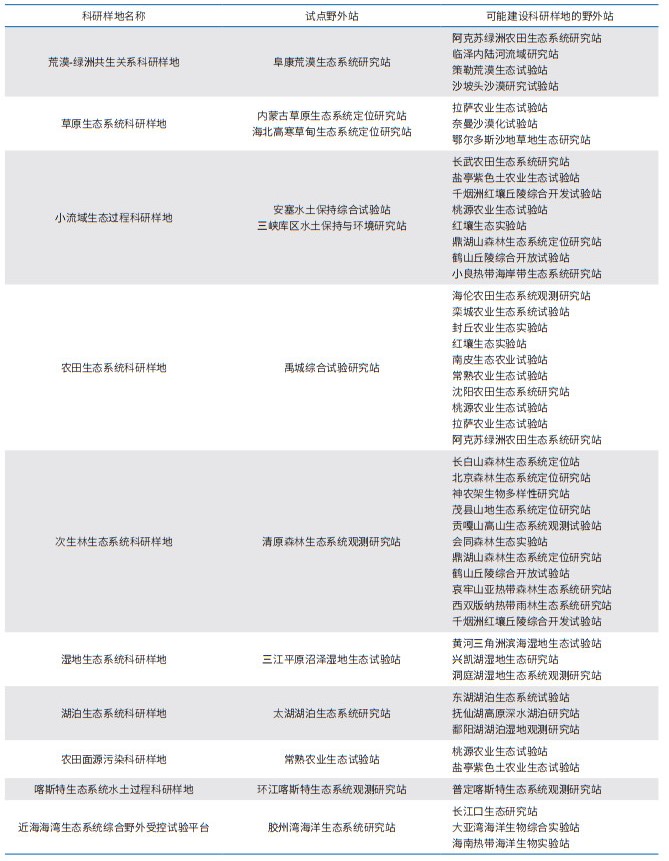

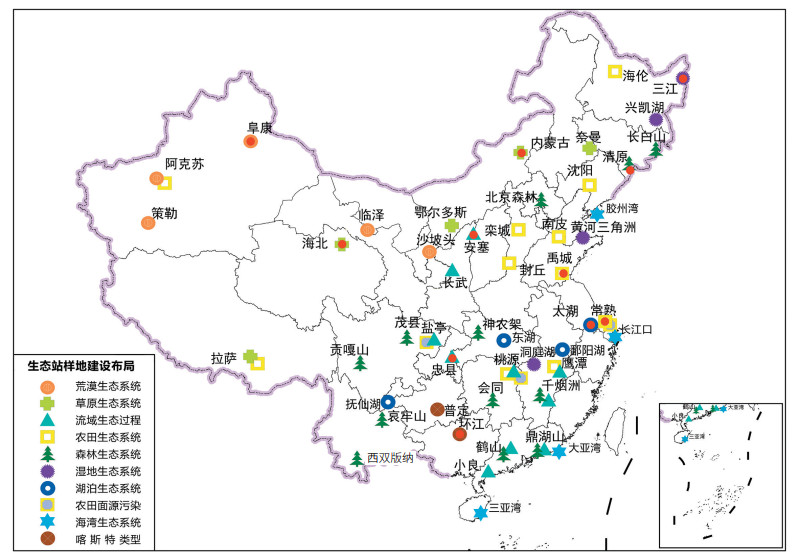

4 中国科学院野外台站科研样地建设展望以类型代表性和地域代表性突出的中国科学院院级站为基础,以提升野外站服务于解决国家重大科学技术问题的能力为目标,综合考虑森林、草地、农田、荒漠、湿地、海湾等不同类型生态系统,兼顾地理区域、生态类型、生态环境问题多样性和典型性,顶层设计,统筹规划,按照统一的规范建设长期科研样地。近期,将重点在森林、农田、草地、荒漠、湿地、海湾、喀斯特等生态系统类型野外站进行科研样地建设(表 2、图 1)。在科研样地全面建设的基础上,重点开展以下4个方面工作。

|

| 图 1 中国科学院野外站科研样地建设展望(红色为试点站) |

(1)开展科研样地建设的规范化、标准化研究。在野外站科研样地试点建设的基础上,进行规范化、标准化科研样地的研究,提出规范化、标准化科研样地建设的基本原则;确定科研样地的观测指标与观测方法、观测设施与仪器,以及科研样地长期样品保存、数据采集等标准;建立长期科研样地的管理规范、资源共享机制等,为野外站科研样地的全面建设、运行提供标准与规范。

(2)推动野外站科研样地的全面建设。充分认识野外站所在区域的核心科学问题,结合野外站联网研究的需求,在统筹规划、合理布局的顶层设计下,按照统一的规范、标准,推动野外站科研样地的全面建设,涵盖我国主要地理区域和主要生态系统类型,提高野外站网络的实验观测能力,提升野外站网络的综合研究水平。

(3)依靠野外站样地和实验平台,开展区域和全国尺度的联网研究。面向生态文明和“美丽中国”建设、山水林田湖草系统治理的重大国家需求和重大前沿科学问题,针对国家和区域尺度的共性问题、热点问题,开展依托科研样地设施的联网研究,深化生态学的科学研究,服务区域或国家生态建设的需求。例如,不同地带森林生态系统主要生态过程和可持续经营、沿水分梯度我国北方草地生物多样性与生态系统稳定性维持、我国粮食主产区粮食高产稳产与资源高效利用、长江流域湖泊环境治理与恢复问题等。

(4)开放科研样地资源,吸引中国科学院院外科学家开展联合研究,提高科学水平。建立长期科研样地的管理规范和资源共享机制,对国内外科研机构、高等院校等开放科研样地资源,成为服务高水平科学研究、学术交流的合作基地;并提升野外站的科技创新活力、科技支撑能力和科技示范与服务水平。

| [1] |

国家气候中心. 2008年初我国南方低温雨雪冰冻灾害及气候分析. 北京: 气象出版社, 2008.

|

| [2] |

Silvertown J, Poulton P, Johnston E, et al. The Park Grass Experiment 1856-2006:Its contribution to ecology. Journal of Ecology, 2006, 94(4): 801-814. DOI:10.1111/j.1365-2745.2006.01145.x |

| [3] |

Storkey J, Macdonald A J, Poulton P R, et al. Grassland biodiversity bounces back from long-term nitrogen addition. Nature, 2015, 528(7582): 401-404. DOI:10.1038/nature16444 |

| [4] |

Storkey J, Macdonald A J, Bell J R, et al. The unique contribution of Rothamsted to ecological research at large temporal scales. Advances in Ecological Research, 2016, 55: 3-42. DOI:10.1016/bs.aecr.2016.08.002 |

| [5] |

Likens G E. Some perspectives on long-term biogeochemical research from the Hubbard brook ecosystem study. Ecology, 2004, 85(9): 2355-2362. DOI:10.1890/03-0243 |

| [6] |

Fahey T J, Templer P H, Anderson B T, et al. The promise and peril of intensive-site-based ecological research:insights from the Hubbard Brook ecosystem study. Ecology, 2015, 96(4): 885-901. DOI:10.1890/14-1043.1 |

| [7] |

Nee S, Lawton J H. Body size and biodiversity. Nature, 1996, 380(6576): 672-673. DOI:10.1038/380672a0 |

| [8] |

Tilman D, Wedin D, Knops J. Productivity and sustainability influenced by biodiversity in grassland ecosystems. Nature, 1996, 379(6567): 718-720. DOI:10.1038/379718a0 |

| [9] |

Tilman D, Reich P B, Knops J M H. Biodiversity and ecosystem stability in a decade-long grassland experiment. Nature, 2006, 441(7093): 629-632. DOI:10.1038/nature04742 |

| [10] |

Tilman D, Reich P B, Knops J, et al. Diversity and productivity in a long-term grassland experiment. Science, 2001, 294(5543): 843-845. DOI:10.1126/science.1060391 |

| [11] |

Isbell F, Calcagno V, Hector A, et al. High plant diversity is needed to maintain ecosystem services. Nature, 2011, 477(7363): 199-202. DOI:10.1038/nature10282 |

| [12] |

赵士洞. 国际长期生态研究网络(ILTER)——背景、现状和前景. 植物生态学报, 2001, 25(4): 510-512. DOI:10.3321/j.issn:1005-264X.2001.04.023 |

| [13] |

董鸣, 刘光崧, 谢贤群, 等. 中国生态系统研究网络观测与分析标准方法(第4卷——生物、土壤、水分、大气). 北京: 中国标准出版社, 1998.

|

| [14] |

马克平. 森林动态大样地是生物多样性科学综合研究平台. 生物多样性, 2017, 25: 227-228. DOI:10.17520/biods.2017113 |

| [15] |

Huang Y, Chen Y, Castro-Izaguirre N, et al. Impacts of species richness on productivity in a large-scale subtropical forest experiment. Science, 2018, 362(6410): 80-83. DOI:10.1126/science.aat6405 |

| [16] |

Chen L, Swenson N G, Ji N, et al. Differential soil fungus accumulation and density dependence of trees in a subtropical forest. Science, 2019, 366(6461): 124-128. DOI:10.1126/science.aau1361 |

| [17] |

Bai Y F, Han X G, Wu J G, et al. Ecosystem stability and compensatory effects in the Inner Mongolia grassland. Nature, 2004, 431(7005): 181-184. DOI:10.1038/nature02850 |

| [18] |

白永飞, 王扬. 长期生态学研究和试验示范为草原生态保护和草牧业可持续发展提供科技支撑. 中国科学院院刊, 2017, 32(8): 910-916. |

| [19] |

中国科学院植物研究所. 中国科学院内蒙古草原生态系统定位研究站. 中国科学院院刊, 2017, 32(8): 917-918. |

| [20] |

中国科学院东北地理与农业生态研究所. 中国科学院三江平原沼泽湿地生态试验站. 中国科学院院刊, 2017, 32(1): 96-97. |