2. 中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室 北京 100101;

3. 中国科学院精准扶贫评估研究中心 北京 100101

2. Key Laboratory of Regional Sustainable Development Modeling, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

3. Center for Assessment and Research on Targeted Poverty Alleviation, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

贫困问题是世界性难题,消除贫困是全球可持续发展共同面临的一项艰巨任务[1]。中国作为世界上最大的发展中国家,减贫与发展一直受到党和政府的高度重视,成为国民经济与社会发展的重要内容[2, 3]。特别是党的十八大以来,党中央提出并实施精准扶贫、精准脱贫方略,把精准扶贫、精准脱贫作为全面建成小康社会的必然要求和底线任务。精准扶贫政策的核心要义在于“建档立卡”“精准帮扶”“考核评估”,确保真扶贫、扶真贫,真脱贫、脱真贫。根本转变过去大水漫灌的粗放式减贫,坚持“两不愁、三保障”标准,按照“六个精准”“五个一批”的要求,将精准扶贫政策和措施落实到县到村到户;通过因村因户帮扶、因人因贫施策,对贫困家庭和贫困人口进行精准识别、精准管理,从根本上破除导致贫困的各种制约因素和障碍,从而靶向治疗、拔除“穷根” [4];着力补齐乡村发展短板,全面推进城乡融合与乡村振兴战略。

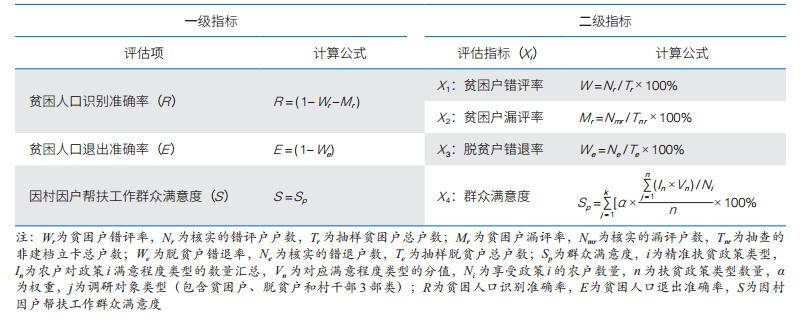

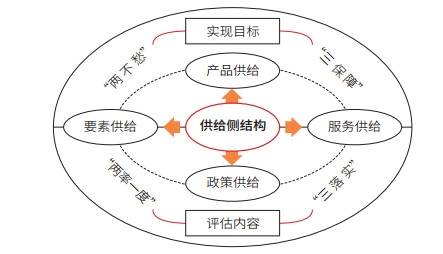

实施精准扶贫方略,具体包括精准识别、精准帮扶、精准管理、精准考核等4项内容(图 1)。其中,精准考核是提升精准扶贫工作成效的重要手段,旨在通过对扶贫工作的量化考核,强化精准扶贫工作、政策与责任落实成效,确保扶贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实。适应新时代我国乡村贫困治理形势的转型变化,在精准扶贫工作成效考核中率先引入第三方评估,这是一项重要的制度创新,能够有效弥补政府自评的缺陷和不足,从而系统完善政府绩效评估体系,提高评估结果的科学性与公信力,推进政府治理体系和治理能力现代化[5]。作为一种行之有效的外部制衡机制,第三方评估是政府绩效管理创新的重大改革举措,它通过开展独立、客观、公正、科学的调查与评估,全面真实地反映政府扶贫开发工作的整体进展情况,分析揭示精准扶贫政策实施过程中存在的主要问题,引导推进以评促改和科学管理模式、决策方式的深度创新,切实提升脱贫攻坚的精准度、实效性与可持续性[6, 7]。

|

| 图 1 精准扶贫工作机制与目标模式 |

实施精准扶贫战略是中国政府新时代贫困治理与发展的重要指引,也是中国扶贫开发理论与实践的重大转型[8]。国家精准扶贫工程既是重大的政治工程、民生工程,也是复杂的科技工程、信息工程。为了建立健全精准扶贫工作考核机制,党中央提出实行“最严格的考核评估”制度,并由国务院扶贫开发领导小组委托有关科研机构和社会组织,自2016年起开展扶贫开发工作成效第三方评估。经过公开竞标,中国科学院成为国家精准扶贫工作成效第三方评估机构,在第一时间成立了评估领导小组、咨询顾问组、评估专家组和应急协调组,并依托中国科学院地理科学与资源研究所、中国科学院精准扶贫评估研究中心具体负责评估工作。国家精准扶贫成效第三方评估是一项复杂的系统工程,也是全球减贫史上开展最早、规模最大的国家扶贫第三方评估。做好该项工作的基本前提在于科学认知第三方评估原理,制定评估原则与指标体系,建立评估理论与标准规范,以及研发评估技术体系与平台系统。本文在解析乡村贫困化科学认知基础上,结合近5年主持完成国家精准扶贫工作成效第三方评估实践,梳理提出了精准扶贫评估理论体系、标准体系和技术体系,为服务支撑国家脱贫攻坚考核与决策,进而为全球减贫与发展贡献中国智慧提供重要的参考依据。

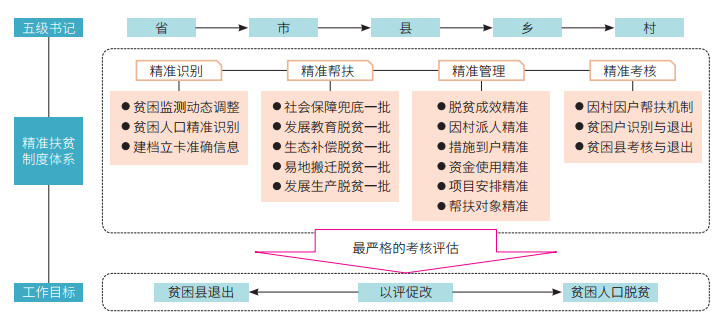

1 乡村贫困化与精准扶贫科学认知 1.1 乡村贫困化地域分异规律历经救济式扶贫、政策性减贫、开发式扶贫、整村推进,到精准扶贫等发展阶段,中国探索出了一条符合国情的扶贫开发之路,从而为切实解决乡村区域性整体贫困问题,促进农业与乡村转型发展,实现全面建成小康社会开辟了新途径、奠定了坚实基础[9, 10]。随着扶贫开发工作的持续推进,中国区位条件较好的道路交通沿线、主要江河沿岸等地区已经率先消除贫困,而乡村剩余贫困人口在中西部深石山区、高寒区、生态脆弱区、灾害频发区、生态保护区等地域呈现出相对集聚、封闭和孤立的状态,形成了贫困人口空间变化及其分布的“孤岛效应” [1, 3]。图 2显示了乡村贫困化演进的4个阶段。其中,P1为区域性整体贫困阶段,宜采取开发式扶贫和整村推进措施;进入P2阶段就需要精准识别;到了P3阶段既需坚持精准识别,也需精准帮扶,重视通过生产发展助力精准脱贫;到了P4阶段通常指深度贫困县乡或特殊贫困群体,适宜通过兜底脱贫,同时防止脱贫人口返贫,建立贫困人口监测与防贫动态机制。中国乡村贫困人口在空间上主要表现为东部地区山地丘陵及革命老区孤岛型贫困区、中部山地高原环境脆弱贫困带,以及西部沙漠化、石漠化与高寒山地环境恶劣贫困区等3种类型[1]。

|

| 图 2 乡村贫困化“孤岛效应”理论模式 P1、P2、P3、P4分别为乡村贫困化演进的4个阶段;其中,P1为区域性整体贫困阶段,P2为精准识别阶段,P3为精准识别与帮扶阶段,P4为精准退出与兜底阶段 |

乡村贫困化“孤岛效应”揭示出乡村贫困问题的区域封闭性、空间集聚性、成因多样性等特征,对于有效提高精准扶贫政策的实效性、精准性提出了更高、更严的要求。这也是党中央提出实施精准扶贫、精准脱贫方略,采取精准识别、精准管理的重大意义所在。①在制定第三方评估规则、抽样方案时,要充分考虑贫困化地域演进与变化特征,遵循地理地域性、地方性规律,分别抽取实地调查的贫困县、贫困村,在村域尺度再依据致贫原因个体差异性抽取拟调查的贫困户,由此形成年度评估调查的贫困县—贫困村—贫困户抽样体系。②在精准扶贫查找问题、定向施策实践中,基于“孤岛效应”理论认知,深化建档立卡精准识别、细化靶向治疗精准帮扶、强化动态调整精准管理,有利于防止“孤岛效应”的进一步发展和激化。③着力破解区域性、整体性、聚集性乡村贫困问题的核心在于立足乡村贫困化地域分异规律,因地制宜、分类指导,成为贯彻实施精准扶贫战略的关键所在,也是国家精准扶贫工作成效第三方评估能够发挥精准扶贫“指挥棒”和“推进器”作用的理论基础,为科学引导扶贫资源向区域性“孤岛”聚焦和集中发力,促进乡村扶贫开发更为精准、更有成效,提出了科学依据和明确要求[1]。

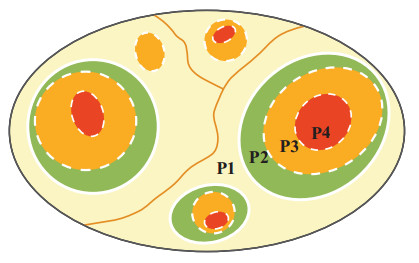

1.2 扶贫开发边际递减效应在过去以人均收入为单一贫困测度标准时期,扶贫开发工作重在通过资金投入来增加贫困人口的收入水平,进而实现乡村减贫的发展目标。这一措施在21世纪之初的扶贫实践中收到了明显效果。但是,随着乡村贫困的内涵由人均收入的单一贫困,拓展为“两不愁、三保障”的多维贫困标准,乡村减贫更加强调扶贫政策与措施的多元性、系统性,旨在通过多措并举减少或消除贫困人口[11]。然而,在减贫内涵多元化和“孤岛效应”背景下,中国乡村贫困人口减少的速度呈现递减趋势,即:容易脱贫的地区和人口基本实现了摆脱贫困,剩余的贫困人口多具有贫困程度深、脱贫难度大、发展能力弱等特点,且越往后扶贫难度越大,甚至在一定程度上单靠加大资金投入的成效出现明显递减态势。这就要求各地的精准扶贫必须找准致贫原因、优配脱贫措施,打好政策“组合拳”,实行人力、物力与财力集聚发力,全面创新产业扶贫、生态扶贫、科技扶贫等精准扶贫模式(图 3),促进扶贫与扶志、扶智相结合,“输血式”扶贫与“造血式”脱贫相统一,人地业多要素转换相协调[12, 13],以有效应对乡村扶贫开发的“边际递减效应” [1, 3, 14]。

|

| 图 3 因村因户精准扶贫主要模式 |

决战脱贫攻坚是决胜全面建成小康社会的底线任务和标志性指标,是到2020年必须完成的重大任务。2013年实行贫困人口建档立卡以来,中国精准脱贫取得了决定性成就,但后期剩余贫困人口基本是贫中之贫、困中之困、难中之难、坚中之坚,是最难啃的“硬骨头”。因此,在战略上,亟须围绕“两不愁、三保障”的标准要求,推进形成专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等多方力量、多措并举有机结合和互为支撑的“大扶贫”格局,尤其要发挥精准扶贫综合效益;在战术上,要求精准扶贫第三方评估做到评估区域精准、对象精准、指标精准,重点面向深度贫困地区和特殊困难群体“两不愁、三保障”情况,以及精准扶贫工作、政策、责任“三落实”进展,进行科学抽样、指标优选和综合效益研判,直接为扶贫开发精准施策与规划决策提供参考。

1.3 精准扶贫供给侧结构原理乡村贫困化通常是乡村地域系统发展演化过程中因要素短缺及其组合结构失调等引起的一种复杂社会现象,其本质是乡村人地关系矛盾冲突及其系统不良演化的时空表征[10]。在县域层面,受自然地理、生态环境、历史文化、社会经济等因素的综合影响,贫困地区往往与革命老区、少数民族集聚区、边境地区、限制或禁止开发区等地域在空间上高度叠合[1]。这些地区人地矛盾突出,可持续发展能力不足,乡村贫困的代际传递特征明显[15]。在村域层面,通常道路交通不便、劳动力状况不佳、乡村要素流动不畅,以及人均耕地资源少、远离县城与集镇等因素是导致贫困村形成和发展的主要原因[16, 17]。在农户个体层面,2013年全国建档立卡贫困人口数据显示,因病、因灾、因学、因缺劳动力等因素是造成乡村个体贫困及其返贫的主要成因。

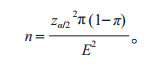

从不同层面的贫困化及其致贫原因看,乡村扶贫开发本质上是政府“扶”的供给侧和农户“贫”的需求侧的有机统一。不同区域及其贫困县、贫困村与贫困户的分异性,决定了扶贫供给结构的差异性及其需求的多样性。第三方评估调查就是要探究不同类型地区贫困化成因、探明扶贫供给需求,围绕政策供给、要素供给、服务供给和产品供给状况,科学评估“两率一度”与“三落实”成效,评定“两不愁、三保障”实现水平(图 4)。通过第三方评估“以评促改”,引导扶贫工作明确“怎么做”“用何做”“做什么”的核心问题,为依据区域致贫因素制定相应的扶贫政策和因贫施策,有效提高精准扶贫工作成效提供重要参考[9]。在国家精准扶贫工作成效第三方评估实践中,通过研究扶贫供给方式的区域适应性、针对性,增强了扶贫供给侧结构调整的合理性、可持续性,为科学选择成效评估指标、优化设计调查问卷、精心组织专业队伍,以及有针对性地开展技能培训工作奠定了基础、指明了方向,从而确保第三方评估结果与结论能够满足精准服务国家脱贫攻坚考核评估、及时支撑以评促改的目标要求。

|

| 图 4 精准扶贫供给侧结构与评估模式 |

过去的扶贫开发工作绩效考核,主要通过上级政府对下级政府、各级政府对其相关部门的扶贫工作进行直接考评或互评。虽然起到了推进政策措施落实和政府效能提升的作用,但是这种自上而下的政府自评估在本质上属于行政系统内部的同体评估[18]。新时代实施的精准扶贫内在地包含了精准管理、精准考核,以强化社会监督、公众参与,进而全面提升精准扶贫工作成效。第三方评估通过引入独立于政府部门之外的专业组织开展政府绩效考核,弥补了政府内部自我评估的缺陷,提升了政府绩效评估的客观性和公正性[6]。因此,引入第三方评估有助于更加独立、客观、公正、科学地评估政府精准扶贫工作成效,有利于较真碰硬、发现问题,引导提升精准扶贫工作成效及其综合效能。

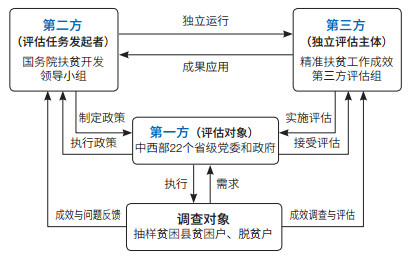

国家精准扶贫工作成效第三方评估是实施考核评估的重要方式之一,其实质是完善新时代贫困治理体系的根本途径和贫困地区主体性的重要体现,是落实精准扶贫、精准脱贫重大方略,进而推进实施乡村振兴战略和实现农业农村现代化目标的重要措施。国家精准扶贫工作成效第三方评估的责任逻辑如图 5所示。评估基本原理是由第二方——国务院扶贫开发领导小组发起评估任务,通过公开竞标方式并委托第三方机构独立开展评估工作,其任务是重点评估第一方——中西部22个省级党委和政府对第二方制定的扶贫开发政策措施执行情况,开展大数据分析和评定“两率一度”“两不愁、三保障”总体态势,梳理精准扶贫成功经验和发现存在的问题,服务支撑第二方对第一方确定相关奖惩措施、制定扶贫政策和实施专项治理工作实际需要。

|

| 图 5 国家精准扶贫工作成效第三方评估任务与责任逻辑 |

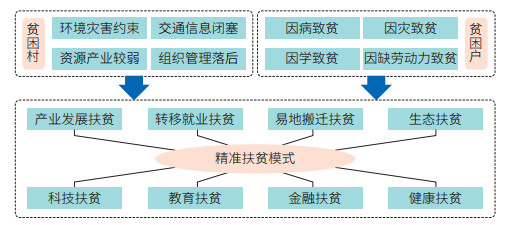

基于乡村贫困化基础理论与精准扶贫原理分析,根据《省级党委和政府扶贫开发工作成效考核办法》的要求,国家精准扶贫工作成效第三方评估选取了精准识别、精准帮扶两大方面。其中,精准识别的考核指标包括贫困人口识别准确率、贫困人口退出准确率,精准帮扶的考核指标包括因村因户帮扶工作群众满意度,即“两率一度”(表 1)。

贫困人口识别准确率包括贫困户错评率、漏评率2项指标,贫困人口退出准确率包括脱贫户错退率1项指标,因村因户帮扶工作群众满意度包括群众满意度1项指标。具体而言,贫困户错评率是指抽样贫困户中已达到脱贫标准、属于错评户的户数占抽样贫困户户数的比重;贫困户漏评率是指调查的非建档立卡贫困户中核实的漏评户数占抽查村(组)非建档立卡户数的比重;脱贫户错退率是指抽样脱贫户中未达到脱贫标准、属于错退户的户数占抽样脱贫户户数的比重;因村因户帮扶工作群众满意度是通过调查抽样建档立卡贫困户和脱贫户,评估产业扶贫、就业扶贫、扶贫小额信贷、易地扶贫搬迁、危房改造、教育、医疗、驻村帮扶等脱贫攻坚重要政策措施落实到户情况贫困群众获得感、满意程度。评估过程中,错评户、漏评户、错退户等问题农户须调查员入户核实,专家和技术人员与村两委沟通确认。

第三方评估组负责制定统一的标准规范。其工作规范性、一致性具体体现在空间抽样方案、评估标准、调查问卷、调查技术规范、业务培训等6个方面。①统一设计抽样方案。按照抽样要求并结合各县实际,合理确定各县抽样村及建档立卡户、非建档立卡户的抽样方法、抽样数量。②统一细化评估标准。根据国家扶贫开发相关政策规定,制定操作性强的错评、漏评、错退、群众满意度等具体评估标准,确保评估标准尺度明确、细化,评估结果可比较。③统一设计调查问卷。根据成效评估的目标、任务和内容指标,系统设计具有针对性强、操作性强、抗干扰性强的建档立卡贫困户、脱贫户、非建档立卡户和村干部调查问卷。④统一调查技术规范。制定实地调查工作流程、工作要求、技术手段及调查设备配备方案,规范实地调查评估操作,确保“调查评估场景可还原、过程可追溯、结果可比较”。⑤统一数据采集与管理规范。搭建易于操作的农户信息采集与管理平台,统一调查信息标准,建立数据档案管理规范,统一管理、控制数据质量,为评估检查提供可靠的技术保障。⑥统一开展评估培训。首先,由国务院扶贫开发领导小组办公室(简称“国务院扶贫办”)及第三方评估总体组对各分省调查组骨干人员开展脱贫攻坚政策、调查业务等方面培训;其次,由各分省调查组骨干人员对各实地调查组入户调查员开展脱贫攻坚政策与调查业务培训;最后,进行业务考试和资格认证,考核合格者才能参加实地入户调查。

2.3 分层抽样原理与依据中国乡村贫困人口分布呈现出地域广阔且相对集中的空间分异特征,具有贫困区(片)、贫困县、贫困村、贫困户等多级并存的组织结构和空间格局[1]——在宏观层面呈现地带性特征,在中观层面呈现区域性特征,在微观层面呈现个体差异性特征。基于精准扶贫政策落实的逐级传导机制,第三方评估分层抽样采取了省、县、村、户四级,突出样本的地域类型、区位条件和典型特征。具体做法是在省域内按照地区差异抽取典型调查县,在县域内依据区位差异性随机抽取调查村,在村域内根据个体差异性随机抽取调查户,从而确保抽样调查数据采集的全域性、代表性与真实性。

随机抽样是一种完全依照机会均等原则进行抽样的技术方法,包括简单随机抽样、等距抽样、分层抽样和整群抽样等。国家精准扶贫工作成效第三方评估采用分层随机抽样法。具体将中西部22个省份分为22个子总体,每个子总体称之为一个层,然后从每个层中随机抽取一个子样本,子样本合起来就是总体的样本量。由于全国建档立卡贫困户数据呈正态分布,采用95%置信水平可以确保估计值落在总体均值左右2个标准差范围内的概率的近似值。对不同的子总体,对精度的要求可能有所不同。通常全国范围的抽样调查,抽样误差控制在3%以内;分省层次的抽样调查,抽样误差控制在5%以内。

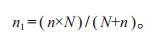

2.3.1 确定初始抽样样本量初始样本量测算通常采用简单随机抽样方式。计算公式:

(1)

(1)

其中:n为抽样样本量;z为某一置信区间内统计量(通常置信水平为95%,对应的z统计量为1.96);E是抽样误差范围;π是样本变异程度(通常取样本变异程度最大时的值,即0.5)。根据式(1)可以推算出95%置信区间、5%抽样误差下的最低样本量为385;95%置信区间、3%抽样误差下的样本量为1 067。

2.3.2 调整实际样本量在已知调查样本总体的情况下,根据式(2)适度调整实际调查的样本量,以满足控制抽样误差和符合统计学的基本要求。计算公式:

(2)

(2)

其中:n1为所需调查的最低样本量;N为样本总体;n为初始样本量。通常当样本总体超过100 000时,最低有效样本数达到边际值,有效样本量的增加对抽样结果几乎没有影响。

2.3.3 确定分省和全国样本量实际评估过程中,为了降低抽样误差、增强评估结果的客观性,在满足统计学随机抽样最小样本量的前提下,除建档立卡贫困人口规模相对较少的吉林、内蒙古、黑龙江、重庆、西藏、海南、宁夏等省份的抽样误差分别控制在5%以内外,其余省份的抽样误差控制在3%以内。根据中西部22省份的建档立卡户数,测算出各省份所需抽样调查的样本量。根据各省份所需调查样本量,汇总得到全国所需抽样调查的样本总量约为2万户。全国建档立卡户约为4 230万户,按照调查样本量2万户测算,抽样误差为0.68%,抽样比为0.47%——满足全国范围内抽样调查的基本要求。

2.3.4 抽取调查县和调查村在确定分省调查样本量的基础上,根据各省份建档立卡人口规模,并结合省域内贫困地域类型的差异特征,每个省份抽取4—5个样本县、每个县内抽取10—15个样本村。其中,样本县的抽取除考虑省域内贫困地域类型的差异外,还需坚持分类考核原则,即需要兼顾深度贫困县、脱贫摘帽县、贫困县、非贫困县等类型。同样,样本村抽取除考虑县内区位条件的差异外,还需兼顾深度贫困村、一般贫困村、退出或出列村和非贫困村等类型。

2.3.5 抽取调查户在省、县样本量总体控制的前提下,第三方评估组根据建档立卡户规模和组成结构(未脱贫户和脱贫户比例),确定抽样村内调查户的总数及其各类农户的数量,结合村内农户样本的个体差异抽取调查户,并列出分组入户调查的详细清单,作为深入开展入户调查与信息采集的主要依据。

2.4 信息采集与质量控制根据评估任务要求和调查对象特征,第三方评估调查问卷设计包括建档立卡户调查问卷、非建档立卡户调查问卷和村干部调查问卷3种类型。①建档立卡户调查问卷主要采集农户家庭基本信息、“两不愁、三保障”情况、家庭收入核实情况、产业扶贫政策落实情况、就业扶贫政策落实情况、扶贫小额信贷落实情况,以及农户对精准扶贫工作满意情况等信息。②非建档立卡户调查问卷主要采集农户家庭基本信息、“两不愁、三保障”情况、家庭收入情况等信息。③村干部调查问卷主要采集村庄公共服务设施情况、村集体经济情况、动态调整与扶贫政策落实情况及驻村帮扶情况等信息。为确保数据质量与信息完备性,第三方评估调查还要求采集受访对象的空间位置、庭院照片、调查视频和音频等信息。

调查核实扶贫开发中存在的问题是一项专业性、政策性很强的工作。第三方评估调查核实过程通常包括5个步骤:①入户调查员调查发现疑似问题,上报入户调查小组组长。②由小组组长针对每一个疑似问题,与农户核实相关情况,收集相关材料,必要时请村两委或地方相关部门协助核实,直到找到问题证据。③分县调查队对调查员初查、核查人员核查所采集的疑似问题户证据再逐一进行复核,判定疑似问题,并通过“面对面”的方式把问题反馈给县扶贫部门,要求对疑似问题进行说明和求证;扶贫部门可对相关问题做出解释,并提供事实证明材料,进而确定县调查问题核实清单。④分县调查组将汇总的问题农户名录、证据材料清单提交给分省评估组审查。⑤在县一级沟通后仍存疑的问题,一般不再往上级政府反馈,而是由评估总体组专家团队依据调查问题户的音像材料统一进行会审,并给出最后的审定意见。

分省调查组在完成每一个抽样县调查问卷后,应及时将检查过的调查数据库及问题户信息上传到国家精准扶贫成效第三方评估大数据平台。实地调查数据的核查与校验实行分级授权管理,包括入户调查员初判、入户调查小组组长核查、分县调查组组长复核、分省调查组组长审查、评估总体组审定5个层级,以确保数据的完整性、准确性,并消除数据逻辑冲突与错误。所有疑似问题的初查、核查、复核、审查和审定的数据、证据和审定意见必须完整、清晰,并提请评估专家组审核认定。

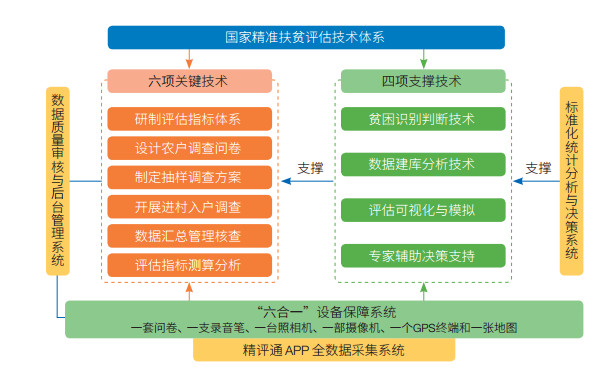

3 精准扶贫评估技术体系旨在提高国家精准扶贫成效评估工作效率,保证评估调查信息真实性和数据质量,国家精准扶贫工作成效第三方评估团队,探索提出了“两制度、三系统”。“两制度”是指分省团队交叉评估制度、团队成员考试认证合格上岗制度;“三系统”是指精评通APP(应用程序)全数字采集系统、数据质量审核与后台管理系统、标准化统计分析与决策系统。主要包括6项评估关键技术、4项评估支撑技术、“六合一”设备保障系统3个部分(图 6)。①评估关键技术,是指影响评估工作全局、不可或缺的评估核心技术。②评估支撑技术,是为保障评估结果准确、高效与可靠所构建的关键支撑技术,是对各项评估步骤的支撑和保障,是评估技术的一大创新。③设备保障系统,是集成地图、图像、影像、问卷等多种数据资料的设备组合,全面、客观、真实地反映了扶贫开发工作情况,确保调查评估场景可还原、过程可追溯、结果可比较。“三系统”及其技术保障构成了国家精准扶贫评估技术体系,以及利用互联网技术、遥感与地理信息系统技术构建的基于云构架的软件平台,成为第三方评估技术先进性的重要保障和集中体现。

|

| 图 6 国家精准扶贫评估技术方法 |

第三方评估关键技术包括编制评估指标体系、设计入户调查问卷、制定样本抽样方案、开展实地入户调查、数据整理汇总核查和评估指标测算分析等6项。这6项关键技术贯穿于评估调查工作始终,是第三方评估核心技术的主体内容和重要支撑。

3.2 评估支撑技术评估支撑技术主要包括贫困识别判断技术、数据建库分析技术、评估可视化与模拟技术、评估专家辅助决策支持技术等4项。这些评估支撑技术的融合与集成使用,有助于提高评估调查效率,降低评估工作成本,增强评估过程真实性,保障评估结果的科学性与可靠性。

3.3 设备保障系统为实现既定的评估目标,根据评估工作实际和实地调查工作的需要,第三方评估专家组设计了基于“六个一”的成套设备保障系统,即一套应用程序(APP)问卷系统、一支录音笔、一台照相机、一部摄像机、一个GPS(全球定位系统)终端和一张地图。一套APP问卷系统用于调查访谈农户信息记录;一支录音笔用于储存访谈过程的音频信息;一台照相机用于拍摄实地调研过程中发现的现象和问题等;一部摄像机用于录制贫困户家庭实况;一个GPS终端用于采集调研地点的经纬度、高程信息;一张地图用于村干部访谈过程中帮助受访者标注干部帮扶新建的基础设施位置、长度及范围等信息。2018年以来,通过研制“精评通”设备,将“六个一”整合为现在的“六合一”,全面实现了第三方评估技术支持系统的功能融合、数据关联与信息共享。

4 精准扶贫评估调查实践 4.1 第三方评估系统开发第三方评估专家团队充分发挥学科基础和技术优势,在深入开展实地调研和试验示范基础上,利用现代互联网、遥感与地理信息系统、云计算等技术自主研发了“国家精准扶贫成效第三方评估大数据平台”,为第三方评估专家学者进行数据采集、数据管理、数据验证、数据分析等工作提供了强有力的技术支撑和安全保障。

围绕服务支撑国家脱贫攻坚考核评估与决策的紧迫需要,“国家精准扶贫成效第三方评估大数据平台”同时具有实时监测、空间抽样、数据采集、遥感验证、分析模型、农户情感、数据管理、指挥调度、国际减贫、知识考试等10项功能,并成功地应用于国家精准扶贫成效第三方评估、2017—2018年分省交叉考核、全国首批贫困县退出评估。较常规的评估方式,该平台系统的实践应用使工作效率提高30%、成本降低40%,产生了显著的经济和社会效益。“国家精准扶贫成效评估决策关键技术及其应用”获得2018年中国科学院科技促进发展奖。

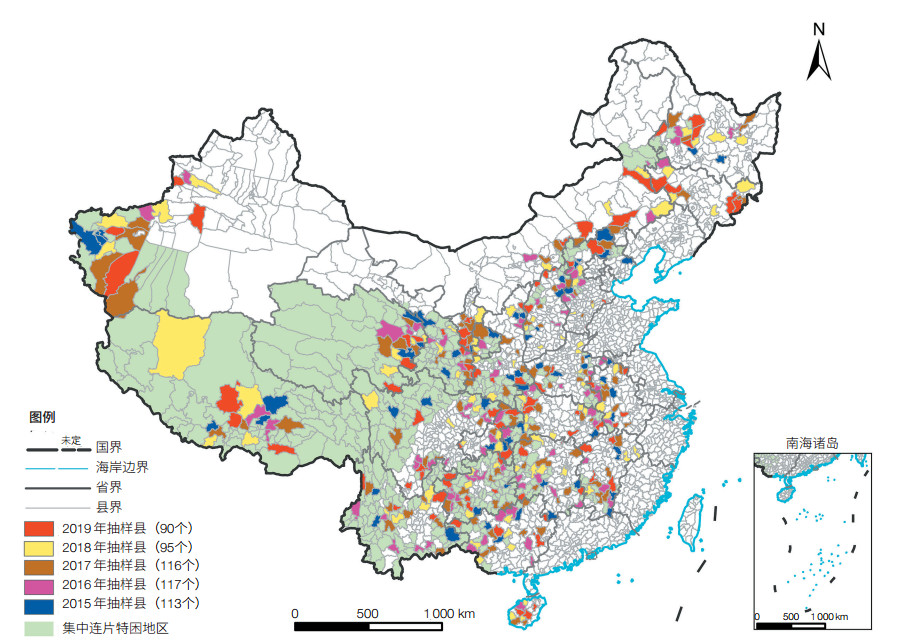

4.2 第三方评估调查实践第三方评估专家团队以直接参与国家脱贫攻坚伟大事业、持续承担评估重大任务为光荣使命,精诚团结、积极探索、精益求精、倾心奉献。2016年以来,在中国科学院领导和国务院扶贫办指导下连续5年圆满完成了国家精准扶贫工作成效第三方评估重大任务。第三方评估调查工作的基本依据是年度《国家精准扶贫工作成效评估技术方案》《国家精准扶贫成效第三方评估培训教程》《国家精准扶贫成效第三方评估调查规程》及《精准扶贫成效评估技术与方法》等。第三方评估始终坚持“独立、客观、公正、科学”的原则,严格执行相关技术规程和规范标准,深入中西部22省份开展进村入户问卷调查、访谈和问题核查,采集大量翔实的第一手资料和海量调查数据。2016—2020年,参加评估调查的专家学者近8 300人次,累计完成531个县、4 059个典型村实地调查和3个典型贫困县普查工作(图 7),获得了13.5万份农户调查问卷和3 741份村干部调查问卷。按照工作安排,2021年年初将继续开展2020年度国家精准扶贫工作成效第三方评估。第三方评估调查及其系列成果,为全面打赢打好脱贫攻坚战,建立和完善新时代共和国脱贫攻坚档案,以及深入开展大数据分析和决策,提供了翔实的数据支撑和系统的技术支持。

|

| 图 7 2015—2019 年度国家精准扶贫评估调查抽样县空间分布 |

中国精准扶贫成效第三方评估是世界上首次开展的、规模最大的国家第三方评估,相关标准规范、技术方法、工作机制都需要在实践中深入探索、不断完善。譬如,“第三方”与“第一方”在实地调查与问题核准方面的协作方式,多年来经历了初期的“背靠背”“手拉手”,到后期的“肩并肩”“心连心”,对实地调查中发现的问题通过三方会诊、对标比对和查实核准,确保问题的公正研判和以评促改。第三方评估实践表明,如果扶贫过程不能找问题,脱贫结果必然出问题。因此,只有秉持“最严格的考核评估”原则,坚持较真碰硬、真评实考,严格基本标准、严把扶贫质量,才能最大限度地抵制和防止“数字脱贫”和“虚假脱贫”,保障脱贫攻坚任务“三落实”和精准脱贫成效可持续。从精准扶贫成效历年变化看,第三方评估能够促使贫困人口识别与贫困人口退出更加准确、因村因户帮扶更加精准、因人因贫施策更加有效,切实起到了脱贫攻坚“质检仪”“指挥棒”和“推进器”的重要作用。

4.3 服务考核评估决策实践在深入基层进村入户调查基础上,第三方评估组撰写完成每年度的《国家精准扶贫工作成效第三方评估总体报告》和《国家精准扶贫工作成效第三方评估分省报告》,被国务院扶贫开发领导小组采纳,连续5年为国家脱贫攻坚成效考核提供支撑,促进了国家精准扶贫成效考核与决策的系统化、规范化。同时,评估专家团队充分发挥了科技智库作用,积极撰写报告、开展专题研究和支撑精准扶贫决策,多次专题汇报第三方评估结果及相关对策建议。

为高质量完成国家精准扶贫第三方评估重大任务,中国科学院于2016年12月成立了中国科学院精准扶贫评估研究中心,为统筹协调国家精准扶贫第三方评估工作创建了新平台、新机制,并已成为中国科学院科技扶贫的重要品牌之一。依托地方力量、发挥团队优势,该评估中心联合南昌大学、西南大学、云南财经大学、西北大学、兰州大学、宁夏大学、内蒙古师范大学、长安大学、湖南师范大学、华中农业大学等相关高校成立了精准扶贫评估研究机构,培养和锻炼了一大批从事精准扶贫理论研究和实践应用的专业人才,成为国家精准扶贫成效年度评估、各省份扶贫开发成效自评估、贫困县退出评估等精准扶贫第三方评估系列工作的主力军。同时,评估中心与发展中国家科学院(TWAS)、世界银行等全球机构开展了扶贫开发领域的国际交流与合作。2020年6月发起成立了“一带一路”国际科学组织联盟(ANSO)“一带一路”减贫与发展联盟(APRD),努力将中国精准扶贫模式、评估技术与方法推向世界,初步取得了显著成效和良好的社会影响。

5 结论与讨论实施精准扶贫、精准脱贫战略是我国扶贫开发理论与实践的重大创新。党的十八大以来,在乡村贫困人口地域分布呈现“孤岛效应”、扶贫开发出现“边际递减效应”的宏观背景下,我国建立了精准扶贫建档立卡工作方法和“五级书记”一起抓工作机制,提出了“六个精准”“五个一批”的总体要求,实行“最严格的考核评估”制度,从而科学推进精准扶贫政府“扶”的供给侧与农户“贫”的需求侧的有机衔接,践行了新时代精准扶贫“五大”(重大理论创新、宏大制度设计、伟大扶贫实践、浩大帮扶队伍、巨大减贫成效)范式[19],成为如期打赢打好脱贫攻坚战的强大动力和重要保障。

国家精准扶贫工作成效第三方评估,是脱贫攻坚政府管理与决策的重大创新方式,以及考核评估的重要组成部分。第三方评估是一项复杂的系统工程,使命光荣、责任重大、影响深远。使命担当是核心、组织领导是关键、专业积累是基础、技术支撑是保障。为高质量开展国家精准扶贫工作成效第三方评估,中国科学院制定了第三方评估“独立、客观、公正、科学”的原则,创新了统一组织领导、统一标准规范、统一业务培训、统一问题核实、统一质量管控“五统一”管理机制,研究构建了精准扶贫成效评估理论与技术体系,并在历年评估调查实践中得到应用和发展。这既保证了评估调查工作的系统性、规范性,又增强了评估结果的真实性、合理性,为国家脱贫攻坚战考核与决策提供了重要参考、发挥了重要作用。

2020年如期决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会,中国将在确保高质量打赢脱贫攻坚战的基础上,开启从消除绝对贫困,过渡到相对贫困与乡村振兴有机衔接的重要转型时期。进入“十四五”规划期,巩固提升脱贫攻坚成果、激发乡村内生发展动力、逐步缩小城乡发展差距的任务依然艰巨。为此,建议国家设置从消除绝对贫困,到相对贫困的政策过渡期,保持“四个不摘”、稳定驻村工作队和社会救助常态化。第三方评估团队既要全面总结新时代扶贫开发成效评估的基础理论与方法论,又需面向国家战略需求,深入探究脱贫动态监测和防贫长效机制,持续关注已完成脱贫攻坚任务的深度贫困地区和特殊贫困群体,倾心服务国家乡村减贫与乡村振兴伟大事业。2020年后相对贫困将成为乡村贫困化主要特征,并将长期存在。亟待针对相对贫困地域分异特点和个体差异特征,瞄准转型时期相对贫困与防贫管控政策创新。同时,2020年后中国成为全球第一个消除整体性、区域性绝对贫困的发展中国家,面向全球人地系统协调与可持续发展目标[20],以及世界减贫与发展的需要[21],还需创新推荐中国精准扶贫的成功经验和典型模式。中国科学院作为国家科技扶贫的先行者和主力军,将重点依托ANSO“一带一路”减贫与发展联盟、发展中国家科学院等平台,率先推进“一带一路”国家减贫与发展科学计划,进而为全球贫困治理与减贫事业贡献中国智慧和中国方案[22],为构建世界减贫与发展命运共同体、科技联合体贡献中国精准扶贫评估理论、技术与实践经验。

致谢 国家精准扶贫工作成效第三方评估与理论研究得益于国务院扶贫办、中国科学院精心指导和领导,得到了中国科学院主管局办、中国科学院地理科学与资源研究所、中国地理学会、资源与环境信息系统国家重点实验室、中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室、中西部相关省份的大力支持,以及全国22个分省评估调查组、评估专家组全体成员的紧密配合和精诚合作,谨表衷心感谢。| [1] |

刘彦随, 周扬, 刘继来. 中国农村贫困化地域分异特征及其精准扶贫策略. 中国科学院院刊, 2016, 31(3): 269-278. |

| [2] |

Liu Y S, Guo Y Z, Zhou Y. Poverty alleviation in rural China:Policy changes, future challenges and policy implications. China Agricultural Economic Review, 2018, 10(2): 241-259. DOI:10.1108/CAER-10-2017-0192 |

| [3] |

Liu Y S, Liu J L, Zhou Y. Spatio-temporal patterns of rural poverty in China and targeted poverty alleviation strategies. Journal of Rural Studies, 2017, 52: 66-75. DOI:10.1016/j.jrurstud.2017.04.002 |

| [4] |

王介勇, 陈玉福, 严茂超. 我国精准扶贫政策及其创新路径研究. 中国科学院院刊, 2016, 31(3): 289-295. |

| [5] |

孟志华, 李晓冬. 精准扶贫绩效的第三方评估:理论溯源、作用机理与优化路径. 当代经济管理, 2018, 40(3): 46-52. |

| [6] |

徐双敏. 政府绩效管理中的"第三方评估"模式及其完善. 中国行政管理, 2011, (1): 28-32. |

| [7] |

郑方辉, 毕紫薇. 第三方绩效评价与服务型政府建设. 华南理工大学学报(社会科学版), 2009, 11(4): 33-38. |

| [8] |

唐任伍. 习近平精准扶贫思想阐释. 人民论坛, 2015, (30): 28-30. |

| [9] |

刘彦随, 曹智. 精准扶贫供给侧结构及其改革策略. 中国科学院院刊, 2017, 32(10): 1066-1073. |

| [10] |

周扬, 郭远智, 刘彦随. 中国县域贫困综合测度及2020年后减贫瞄准. 地理学报, 2018, 73(8): 1478-1493. |

| [11] |

王小林. 贫困测量:理论与方法(第二版). 北京: 社会科学文献出版社, 2017.

|

| [12] |

Zhou Y, Guo L Y, Liu Y S. Land consolidation boosting poverty alleviation in China:Theory and practice. Land Use Policy, 2019, 82: 339-348. DOI:10.1016/j.landusepol.2018.12.024 |

| [13] |

Li Y H, Wu W H, Liu Y S. Land consolidation for rural sustainability in China:Practical reflections and policy implications. Land Use Policy, 2018, 74: 137-141. DOI:10.1016/j.landusepol.2017.07.003 |

| [14] |

郭远智, 周扬, 刘彦随. 云南省县域经济发展与农村减贫的空间耦合协调分析. 经济经纬, 2019, 36(1): 1-9. |

| [15] |

李裕瑞, 曹智, 郑小玉, 等. 我国实施精准扶贫的区域模式与可持续途径. 中国科学院院刊, 2016, 31(3): 279-288. |

| [16] |

陈烨烽, 王艳慧, 赵文吉, 等. 中国贫困村致贫因素分析及贫困类型划分. 地理学报, 2017, 72(10): 1827-1844. |

| [17] |

刘彦随, 李进涛. 中国县域农村贫困化分异机制的地理探测与优化决策. 地理学报, 2017, 72(1): 161-173. |

| [18] |

尚虎平, 雷于萱. 政府绩效评估:他国启示与引申. 改革, 2015, (11): 66-76. |

| [19] |

刘彦随. 中国乡村振兴规划的基础理论与方法论. 地理学报, 2020, 75(6): 1120-1133. |

| [20] |

刘彦随. 现代人地关系与人地系统科学. 地理科学, 2020, 40(8): 1221-1234. |

| [21] |

李玉恒, 武文豪, 宋传垚, 等. 世界贫困的时空演化格局及关键问题研究. 中国科学院院刊, 2019, 34(1): 42-50. |

| [22] |

黄承伟, 刘杰. 中国, 对贫困说不. 北京: 北京师范大学出版社, 2020.

|