2. 中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站 河池 547100

2. Huanjiang Observation and Research Station for Karst Ecosystems, Chinese Academy of Sciences, Hechi 547100, China

作为国家战略科技力量,中国科学院深入贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚与乡村振兴的重要指示精神,积极践行国家战略科技力量的责任担当。2020年5月,作为中国科学院4个国家级定点帮扶贫困县之一,我国西南喀斯特区域的广西壮族自治区环江毛南族自治县(以下简称“环江县”)实现脱贫摘帽,习近平总书记对毛南族实现整族脱贫作出重要指示:“希望乡亲们把脱贫作为奔向更加美好新生活的新起点,再接再厉继续奋斗,让日子越过越红火”。环江县是典型的喀斯特石漠化生态脆弱区,近年来,中国科学院将石漠化治理与扶贫开发有机结合,形成了“环境移民-易地扶贫-生态衍生产业培育-生态系统服务提升”的科技扶贫体系,探索了生态系统服务提升与特色产业发展的长效扶贫机制,为我国西南喀斯特生态脆弱区的精准扶贫提供了技术支撑和模式样板[1-3]。

在消除绝对贫困、解决区域性整体贫困基础上,要接续推进全面脱贫与生态文明建设、乡村振兴战略的有效衔接。相较于脱贫攻坚工作,生态文明建设、乡村振兴对科技支撑的需求更为迫切、更为广泛、更为长远。根据《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》,乡村振兴的总体要求是产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕,首要任务是发展产业。产业兴旺是乡村振兴重点,是实现农民增收、农业发展和农村繁荣的基础。因此,在消除绝对贫困、解决区域性贫困后,巩固脱贫攻坚成效,做好与乡村振兴战略的有效衔接,既要基于第一产业又不能囿于第一产业,而应着眼于优化第一产业,并在此基础上大力发展第二产业、第三产业,推动一二三产业融合发展,形成可持续产业。

党的十九大报告及十九届二中、三中、四中全会明确提出加快水土流失和荒漠化、石漠化综合治理,保护生物多样性,筑牢生态安全屏障。《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》也明确了未来15年我国生态保护与修复的重要目标是:要坚持新发展理念,统筹山水林田湖草一体化保护和修复,促进自然生态系统质量的整体改善和生态产品供给能力的全面增强。生态产品的主要内涵是:在不损害生态系统稳定性和完整性的前提下,生态系统为人类提供物质和服务产品,其中包括水源涵养、水土保持、污染物降解、固碳、气候调节等调节服务,以及源于生态系统结构和过程的游憩、知识、教育和景观美学等文化服务,核心是生态系统服务。

因此,面向国家生态文明建设及乡村振兴战略,服务巩固脱贫攻坚成效及《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》重大需求,亟须做好脱贫攻坚和生态保护与修复的有机结合。如何实现可持续特色产业发展与生态系统服务提升的融合,成为当前巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略的重大科技需求[4]。梳理总结我国西南喀斯特地区生态治理与科技扶贫的重要探索与实践经验,剖析当前生态治理与脱贫攻坚面临的主要问题,提出科技扶贫与生态系统服务提升融合的机制与实现途径,对脱贫地区进一步巩固脱贫成效,以及全力推进乡村振兴战略具有重大意义。

1 我国西南喀斯特区域生态治理 1.1 喀斯特石漠化治理全球喀斯特地貌面积约2.2×107 km2,占地球陆地面积的15%。我国喀斯特地貌面积占国土总面积的1/3,其中连片裸露型5.4×105 km2集中分布于我国西南部。我国喀斯特发育典型、地貌类型齐全,涉及贵州、云南、广西、湖南、湖北、重庆、四川、广东8省份的465个县(市、区)[5]。巨大人口压力下高强度的农业活动,致使西南喀斯特地区成为我国主要的石漠化生态脆弱区,相比干旱、半干旱地区的荒漠化,石漠化是发生在湿润、半湿润地区的土地退化过程,是一种特殊的荒漠化类型。该石漠化地区也是我国最大面积的集中连片贫困区,占到全国贫困人口的40%左右,集中连片特殊困难县和国家扶贫开发重点县211个(2017年底),区域贫困面大、贫困程度深。

我国政府高度重视石漠化治理:2008年,国务院正式批复了《岩溶地区石漠化综合治理规划大纲(2006—2015年)》,石漠化治理作为一项独立的生态工程正式展开;2016年,《岩溶地区石漠化综合治理工程“十三五”建设规划(2016—2020年)》正式实施;2020年6月,《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》发布实施,进一步明确了未来15年长江上中游及湘桂石漠化综合治理任务,计划治理石漠化3.94×104 km2。大规模生态修复背景下,我国石漠化面积也由2005年的1.296×105 km2减少到2016年的1.007×105 km2 [6]。

1.2 石漠化治理成效石漠化治理的核心是调整人地矛盾。①通过劳务输出(外出务工)、城镇化发展、脱贫攻坚、易地扶贫搬迁等社会共同治理模式缓解了喀斯特地区高强度的人口压力,社会人文发展过程减轻了对土地的依赖,促进了石漠化地区的生态恢复[1]。②就地石漠化治理与发展特色生态衍生产业,突破了喀斯特水资源高效利用、土壤流失/漏失阻控、耐旱植被群落优化配置、植被复合经营等技术,培育了替代型草食畜牧业、特色经济林果、林下中草药等生态衍生产业,提出了石漠化治理与生态产业扶贫的协同发展模式,形成了喀斯特生态治理的全球典范[3, 7-11]。

我国喀斯特石漠化演变的总体趋势已由2011年以前的持续增加转变为持续净减少,石漠化程度减轻、结构改善,特别是重度石漠化减少明显[6]。与东南亚邻国相比,我国西南喀斯特地区生态恢复显著。喀斯特地区石漠化治理与生态修复对我国碳汇能力的提升具有重大贡献——2002—2017年植被地上生物量固碳抵消了该区域此前6年人类活动CO2排放的33%;其中,自然恢复和人工造林对整个区域碳吸收的贡献率分别达14%和18%,有效缓解了全球气候变化的影响[12, 13]。全球尺度上,1999—2017年中国西南喀斯特地区是全球植被覆盖显著增加的热点区域之一,55%的中国西南(8省份)植被的生物量仍显著增加,其中约3.0×105 km2主要分布在喀斯特地区,占西南喀斯特总面积的64%,约占全球植被生物量显著增加区域的5%[14]。

在石漠化治理的过程中,滇桂黔石漠化集中分布区脱贫成效显著。其贫困县减少量位居全国14个集中连片特困区之首,贫困人口从2010年的2 898万减少到2018年底的476万,极大推动了中国继续走在全球减贫事业的前列。“决不能落下一个贫困地区、一个贫困群众”,我国2020年实现全部消除绝对贫困人口,对稳步推进实现联合国可持续发展目标中的首要目标(SDG1)——“消除贫困”作出了重要贡献[1]。

2 扶贫开发与生态治理有机结合的实践与机制探索中国科学院是国家科技扶贫的先行者和主力军。中国科学院亚热带农业生态研究所自1994年承担国家级贫困县——广西壮族自治区环江毛南族自治县定点扶贫任务以来,在全院科技力量支持下,构建县域科技扶贫体系,提升区域可持续发展的“造血功能”,在2020年实现了毛南族整族脱贫,并为我国西南生态脆弱区的精准扶贫提供了技术支撑和模式样板。

2.1 以石漠化治理为核心,开展喀斯特山区环境移民易地扶贫示范针对喀斯特集中连片特困地区生态环境脆弱、石漠化严重、人地矛盾极为突出、“一方水土养不活一方人”等问题,将生态治理与扶贫开发有机结合,在研究揭示石漠化区域环境容量及其限制因素基础上,对石漠化严重的地区实施生态移民。迁出区人口密度降低的前提下,实施种养结合、生态修复相结合的替代型草食畜牧业培育;迁入区(安置区)利用水土资源配套优势,开展土壤改良与肥力提升,发展喀斯特特色经济林果。1994—2016年,迁出区植被覆盖率提升40%,土壤侵蚀下降30%,雨水利用率提高30%,年人均纯收入由290元提高到8 200元;安置区植被覆盖率提升20%,雨水利用率提高40%,年人均纯收入由350元提高到18 000元。实现了石漠化迁出区生态恢复和易地安置区移民增收,形成了喀斯特山区环境移民-易地扶贫的科技扶贫体系,为国家精准扶贫中的易地搬迁提供了实践经验与科学依据[2, 4]。

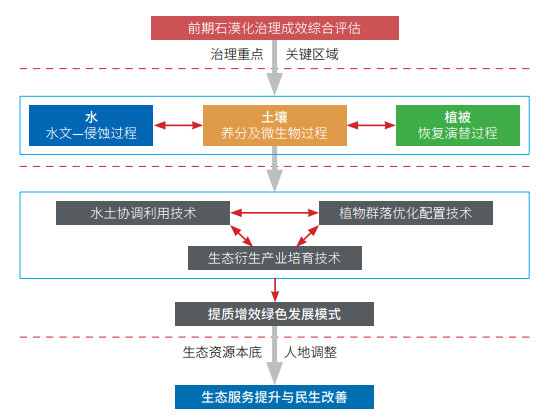

2.2 在石漠化“变绿”基础上,发展特色生态衍生产业,促进生态系统服务提升与民生改善大规模生态保护与修复背景下,石漠化综合治理已实现了面积净减少与程度改善的阶段性成果,坚持“绿色生态扶贫”和“特色产业扶贫”新理念,在阐明区域生态恢复的过程机理基础上,研发了退化植被近自然改造、人工植被复合利用、生态衍生产业培育等技术,培育了经济林果、中药材种植加工和种草养牛等科技扶贫体系,帮助农民年人均增收1 600元以上,形成了“生态治理-科技扶贫-生态衍生产业培育”的长效扶贫机制(图 1)[2]。在大规模人工造林基础上,提出了替代型草食畜牧业、中草药及特色水果等产业发展模式,形成了植被复合经营与特色生态衍生产业培育的科技扶贫产业技术体系,建立了首个广西壮族自治区农业科技示范园区和农业特色示范园。到2019年底,环江县已有6.59万贫困人口实现脱贫,贫困发生率降至1.48%。2020年5月20日,习近平总书记对毛南族实现整族脱贫作出重要指示,充分肯定了环江县脱贫成效。

|

| 图 1 面向生态系统服务提升与民生改善的石漠化综合治理 |

生态衍生产业的培育,减少了人类对脆弱生态系统的过度开发利用,也促进了区域生态环境总体状况及生态系统结构与服务功能的显著改善。环江县石漠化面积2005—2016年减少了38.5%,特别是重度以上石漠化面积减少明显;县域植物净初级生产力(NPP)整体呈显著增加趋势,增长速率为0.87 gC · m−2 · a−1(p < 0.05),NPP发生显著变化的区域面积为1 193.63 km2,占县域总面积的27.58%;县域总体上持续表现为碳汇功能,35年来碳固定总量为21.45 Tg C;土壤侵蚀模数由1990年的76.36 t · km−2 · a−1降为2010年的49.60 t · km−2 · a−1,土壤侵蚀总量由3.476×105 t降为2.258×105 t。同时,调查发现72%的农户认为森林覆盖显著增加,农户也认为林地的增加对其生活有积极作用,显著改善了生态环境状况;65%的受调查农户认为这与政府石漠化治理、人工造林、封山育林等工作密切关联,这说明农户也感知到了政府石漠化治理综合工程对促进生态环境改善的积极作用。

2.3 精准扶贫促进了科技创新,形成了全球喀斯特生态领域研究的优势团队与平台在中国科学院、科学技术部、广西壮族自治区科学技术厅等大力支持下,中国科学院亚热带农业生态研究所面向国家石漠化治理与脱贫攻坚重大需求,服务广西社会经济可持续发展,针对石漠化治理技术与模式区域针对性低、生态系统服务功能恢复滞后、生态产业可持续性差等问题,开展“区域生态格局-水土过程-服务功能提升-适应性调控”的关键技术研发与示范,建成了广西环江喀斯特农田生态系统国家野外科学观测研究站/中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站(以下简称“环江站”),建设喀斯特关键带重大科技基础设施平台,创新石漠化治理与生态衍生产业融合的可持续发展模式,形成了科技扶贫的长效机制,并为环江喀斯特成功入选世界自然遗产地提供了重要科技支撑[1]。近10年来,中国科学院亚热带农业生态研究所喀斯特研究团队发表关于喀斯特生态国际论文占全球的20%;环江站近5年来,在科学技术部53个国家野外生态站中年度评估及五年一次的整体评估均为“优秀”;研究成果相继发表在Nature Sustainability、Nature Communications等国际高水平学术期刊上,并受到Nature的高度评价与肯定,研究团队成为国际喀斯特生态研究领域的优势团队[12-15]。

3 当前生态治理与脱贫攻坚存在的主要问题(1)贫困区与生态脆弱区高度重叠,区域“变绿”与“变富”的矛盾突出。良好生态环境是脱贫攻坚与乡村振兴融合的空间契合点,但贫困区往往也是生态脆弱区,自然条件严峻,高强度开发利用下生态系统退化严重。国家不断加大生态保护与修复力度,大规模造林与自然恢复显著提高了区域植被覆盖,生态脆弱区已显著“变绿”。特别是2000—2017年,中国的植被增长量占到全球植被总增加量的25%,中国西南喀斯特地区成为全球植被恢复最快的地区之一[15, 16]。然而,在扶贫开发过程中,大规模种植建设连片经济林果、速生用材林等人工林,不同程度出现了生态服务功能较为单一、缺乏可持续性等问题;发展特色产业过程中部分地区也出现了新的局部土地退化,扶贫开发的长效性和可持续性不足。

(2)脱贫攻坚过程中过于关注脱贫的经济指标,对新型贫困群体的实际需求关注不够。扶贫脱贫工作往往局限于短期目标和直接效应,主要聚焦于收入、贫困人口快速脱贫、贫困村出列和贫困县摘帽等显性与硬性的经济上的脱贫,而对留守农民、失地农民和进城农民工等新型贫困群体关注不够[17]。对于留守农民而言,面临整体性的村庄基础设施落后和公共服务滞后,以及个体性的家庭结构功能残缺不足;对于失地农民来说,除了征地补偿问题之外,还有因收入结构的调整和生活消费支出状况的变化等引发的不可持续生计困境,以及失业、医疗、养老等社会保障体系的不足;而由于城镇化的发展,离土又离乡的进城农民工不仅收入不稳定、发展机会少,而且缺乏社会保险,易因外部风险再度返贫。

(3)巩固脱贫攻坚成效压力大,社会力量参与扶贫的积极性不高。目前的脱贫攻坚工作,主要是政府主导。由于是政治任务,部分贫困县负债推进精准扶贫工作,存在政府债务风险,脱贫摘帽后还本付息压力极大[17]。同时,贫困地区摘帽退出后实际上仍处于发展相对落后的状况,持续稳定增收基础仍很薄弱,自我发展能力不强。加上缺乏激励机制,广大企事业、社会团体等社会力量参与扶贫不够充分,往往只是把扶贫当作完成政府的指标性任务去做,甚至一些企业和单位靠扶贫捞取政治资本和物质利益,导致社会扶贫效果欠佳。社会力量参与扶贫的长效机制还没有形成,不少停留在形式上,企业参与帮扶缺乏长久性。

(4)脱贫攻坚与乡村振兴战略的有效衔接尚未形成,长效稳定的科技扶贫机制尚未形成。在绝对贫困的基础之上,还要做好脱贫攻坚与乡村振兴战略的有效衔接,让脱贫群众迈向富裕。科技创新是脱贫攻坚和乡村振兴的重要支撑,中国科学院通过部署科技扶贫专项项目,实施了“易地搬迁扶贫”“股份制扶贫”“技术引进扶贫”和“依托野外台站长期驻守扶贫”等发展模式,为科技扶贫促进县域经济发展开辟了新途径,实现了科技与扶贫的协同[4]。目前,全国范围内还没有建立专门的科技扶贫协调机构和机制,科技扶贫管理工作混乱,科技推广体系薄弱;科技扶贫项目往往由政府主导,多元主体的科技扶贫投入体系尚未形成;科技扶贫项目市场化程度低,缺乏合理的项目选择评估方式;缺乏对长期坚守一线的科技扶贫人员的有效激励机制,亟待建立健全长期稳定的科技扶贫机制,以实现脱贫和发展的长效性和可持续性。

4 科技扶贫与生态系统服务提升融合的实现途径我国政府实施了人类历史上最为宏大的重大生态保护与修复系列工程,目前已取得阶段性的显著成果。2018年,Nature发表长篇评述“卫星影像显示中国正在变绿”,高度肯定中国生态恢复成就[15, 18-20]。中国仅占全球植被面积的6.6%,但过去20年中国占全球植被叶面积净增加的25%,其中造林对植被增加的贡献达42%[16]。

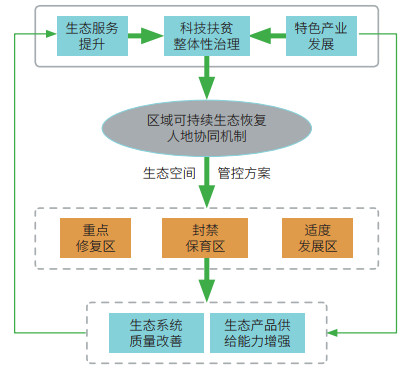

面向国家生态文明建设与乡村振兴战略,服务巩固脱贫攻坚成效及《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》重大需求,我国生态保护与修复亟须从主要追求植被覆盖的“绿化”转向提升生态系统服务和区域发展质量,进入生态系统服务功能的全面提升和特色产业融合发展的新阶段,促进生态系统质量的整体改善和生态产品供给能力的全面增强。因此,未来生态保护与修复应重点探索科技扶贫与生态系统服务提升融合的实现途径,揭示区域可持续生态恢复的人地协同机制,提出生态修复、封禁保育与适度发展有机结合的重点生态空间管控方案(图 2),为面向2035年国家生态保护与修复重大工程的实施以及稳步实现联合国2030年可持续发展目标提供重要科技支撑。

|

| 图 2 生态系统服务提升与特色产业发展融合的实现途径 |

(1)统筹贫困区域整体性治理与系统修复。坚持生态优先,推进绿色发展,要牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,从生态系统要素修复、单一生态系统修复为主转向贫困区域整体治理与高质量发展。在统筹考虑生态系统完整性、自然地理单元的连续性、物种栖息地的连通性及社会经济发展的可持续性基础上,系统布局山上山下、地上地下,以及流域上中下游的生态系统保护与修复工作,改变治山、治水、护田等各自为战和生态保护和修复工作中条块分割、碎片化等问题,提高生态修复的效率,全面增强生态系统的质量、稳定性和优质生态产品的供给能力。

(2)推进贫困区域植被景观恢复。在区域初步“变绿”、植被覆盖增加的基础上,按照适地适树(立地条件与树种特性相互适应)的原则,宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草,加快推进植被景观恢复,在砍伐或退化的森林景观中重新恢复森林生态系统的完整性,这是增加人类福祉的过程。植被景观恢复的目标不仅是人工造林、森林覆盖的增加,更在于植被质量、结构和功能的恢复,在较大的景观空间内提高植被的物质产品、服务功能和生态过程。重新恢复生态系统的完整性,包括天然林封禁与管护、天然次生林结构调整与定向抚育、严重退化天然林生境修复、人工林近自然化改造与产业培育、河道岸线植被带重建等,同时恢复并提升森林景观的多功能性。

(3)发展可持续生态衍生产业。在消除深度贫困基础上,要巩固脱贫攻坚成果,防止返贫和产生新的贫困;要接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接,推动减贫战略和工作体系平稳转型,并将上述工作统筹纳入乡村振兴战略。根据《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》,乡村振兴的重点和基础是发展产业,要充分挖掘生态脆弱区生态资源优势,着眼于优化特色第一产业,在此基础上发展第二产业、第三产业,推动一二三产业融合发展,实现农民生计的可持续改善。将生态资源优势转化为社会经济发展优势,提出“绿水青山转变为金山银山”的产业发展模式与转换机制,提升区域整体生态系统服务能力。

(4)提升生态治理与社区绿色发展的协同性。现有生态保护与修复研究主要侧重自然生态系统结构与功能的变化,忽视了生态治理与社区绿色发展之间的矛盾。社会经济及城镇化的快速发展导致农村人口向城镇迁徙与流动(如城镇化、外出务工等),农村常住人口显著减少。这一方面缓解了生态脆弱区高强度的人口压力,促进了区域生态恢复;但另一方面,也导致了农村社区的空心化、农村劳动力的老弱化,使得生态治理与社区绿色发展的矛盾突出。相关研究与工作亟待从侧重自然生态系统转向自然-社会经济系统的耦合与反馈,阐明人地系统的演变机理与协同机制,提出变化环境下人地系统协同提升路径,明确不同发展路径和情景条件下区域可持续发展水平,提出区域人地系统优化调控方案。

(5)建立贫困区域重要生态空间分区分类管控政策。以生态保护红线和自然保护地为重点,依据自然地域分异、社会经济发展水平及贫困区域发展功能定位,开展贫困区域生态空间优化分区,实现重要生态空间的差别化精准管控。建立健全生态补偿长效机制和多渠道生态建设资金投入机制,积极推进政府主导、社会参与的投入模式,鼓励各地统筹多层级、多领域资金,吸引社会资本积极参与重大生态保护与修复工程建设和管理,探索重大工程市场化建设、运营与管理的有效模式。同时,要加快构建不同类型生态环境空间监管与绩效考核评价体系,健全自然资源产权管理、用途控制和空间规划等制度,减少生态空间保护与利用的制度障碍。

| [1] |

王克林, 岳跃民, 陈洪松, 等. 喀斯特石漠化综合治理及其区域恢复效应. 生态学报, 2019, 39(20): 7432-7440. |

| [2] |

曾馥平, 张浩, 段瑞. 重大需求促创新协同发展解贫困——广西壮族自治区环江县扶贫工作的实践与思考. 中国科学院院刊, 2016, 31(3): 351-356. |

| [3] |

何霄嘉, 王磊, 柯兵, 等. 中国喀斯特生态保护与修复研究进展. 生态学报, 2019, 39(18): 6577-6585. |

| [4] |

韩永滨, 王竑晟, 段瑞, 等. 中国科学院科技扶贫创新举措及成效. 中国科学院院刊, 2019, 34(10): 1176-1185. |

| [5] |

袁道先, 蒋勇军, 沈立成. 现代岩溶学. 北京: 科学出版社, 2016.

|

| [6] |

国家林业和草原局.中国·岩溶地区石漠化状况公报.[2018-12-14]. http://www.forestry.gov.cn/main/138/20181214/161609114737455.html.

|

| [7] |

曹建华, 邓艳, 杨慧, 等. 喀斯特断陷盆地石漠化演变及治理技术与示范. 生态学报, 2016, 36(22): 7103-7108. |

| [8] |

蒋勇军, 刘秀明, 何师意, 等. 喀斯特槽谷区土地石漠化与综合治理技术研发. 生态学报, 2016, 36(22): 7092-7097. |

| [9] |

蒋忠诚, 罗为群, 邓艳, 等. 岩溶峰丛洼地水土漏失及防治研究. 地球学报, 2014, 35(5): 535-542. |

| [10] |

王克林, 岳跃民, 马祖陆, 等. 喀斯特峰丛洼地石漠化治理与生态服务提升技术研究. 生态学报, 2016, 36(22): 7098-7102. |

| [11] |

熊康宁, 朱大运, 彭韬, 等. 喀斯特高原石漠化综合治理生态产业技术与示范研究. 生态学报, 2016, 36(22): 7109-7113. |

| [12] |

Tong X W, Brandt M, Yue Y M, et al. Increased vegetation growth and carbon stock in China karst via ecological engineering. Nature Sustainability, 2018, 1(1): 44-50. |

| [13] |

Tong X W, Brandt M, Yue Y M, et al. Forest management in Southern China generates short term extensive carbon sequestration. Nature Communications, 2020, 11: 129. DOI:10.1038/s41467-019-13798-8 |

| [14] |

Brandt M, Yue Y M, Wigneron J P, et al. Satellite-observed major greening and biomass increase in South China karst during recent decade. Earth's Future, 2018, 6(7): 1017-1028. DOI:10.1029/2018EF000890 |

| [15] |

Macias-Fauria M. Satellite images show China going green. Nature, 2018, 553(7689): 411-413. DOI:10.1038/d41586-018-00996-5 |

| [16] |

Chen C, Park T, Wang X H, et al. China and India lead in greening of the world through land-use management. Nature Sustainability, 2019, 2(2): 122-129. |

| [17] |

国务院扶贫办政策法规司, 国务院扶贫办全国扶贫宣传教育中心. 脱贫攻坚前沿问题研究. 北京: 研究出版社, 2018.

|

| [18] |

Hua F Y, Wang X, Zheng X, et al. Opportunities for biodiversity gains under the world's largest reforestation programme. Nature Communications, 2016, 7: 12717. DOI:10.1038/ncomms12717 |

| [19] |

Viña A, McConnell W J, Yang H B, et al. Effects of conservation policy on China's forest recovery. Science Advances, 2016, 2(3): e1500965. DOI:10.1126/sciadv.1500965 |

| [20] |

Bryan B A, Gao L, Ye Y Q, et al. China's response to a national land-system sustainability emergency. Nature, 2018, 559(7713): 193-204. DOI:10.1038/s41586-018-0280-2 |