在2016年召开的“科技三会”上,习近平总书记强调:“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置[1]”。作为科学知识、科学方法、科学思想和科学精神的发现者、生产者和实践者,科研人员是科学普及的源头活水和“第一发球员” [2-5]。

科学普及离不开科研人员的积极参与。与从事科学传播的其他人员、机构和媒体相比,科研人员处于科学研究的最前沿,可以最大限度避免科学知识在传播过程中出现偏差,保证科普内容的科学性和正确性。如何更好地让科研人员在做好科研本职工作的同时,又积极投身于科学普及工作,既保证科技创新发展,又兼顾科学普及,真正实现“两翼齐飞”,这是新时代科普工作一个重要的研究议题。

本文尝试从历史视角梳理科学研究与科学普及的关系,分析我国当前科学研究与科学普及结合的有关政策。在此基础上,对科研人员从事科学普及的能力进行初步讨论,以期有针对性地促进科研人员在开展科学研究的同时做好科学普及工作。

1 从历史视角回顾科学研究与科学普及的关系科学普及的行为早已存在,但其概念直到19世纪才产生。通过梳理科学普及本身的历史,可以发现科学研究与科学普及的关系在某种程度上经历过“合—分—合”的过程。

1.1 “合”——科学诞生初期,科学普及与科学研究之间还没有清晰的边界科学普及的历史与科学研究的历史一样久远。在科学诞生之初,科学普及与科学研究是难以划分的,因为那时科学家还不是一个固定的职业。早期从事科学研究的人大多没有固定的实验室,很多都是业余人员;而且在从事科研的人中没有形成属于特定群体的专业词汇和术语,也没有对其进行评判考核的评价体系。1690年,美国的报刊就刊载过“科学报道” [6],而“科学家”(scientist)一词直到1840年才被英国学者惠威尔(William Whewell)在其《归纳科学哲学》一书中提出。应该说,报告、消遣活动和展览在塑造科学家和即将成为科学家的人的职业方面发挥了重要作用[7]。

从科普杂志的发展历史来看,杂志市场的繁荣和公众需求的增加都要求科研人员积极撰写科普文章。在19世纪晚期,美国的一些科普杂志,如《科学美国人》和《大众科学月刊》发表了很多科研人员撰写的科普文章。当时的科学家认为科普是其工作的一部分,也意识到科学研究需要公众支持;除了把自己掌握的实用知识传播给公众,还欣然地利用当时的媒体渠道和公众分享他们开展科学探索的故事。19世纪末,美国科学促进会(AAAS)的前身——美国地质学家和自然学家协会的所有成员不仅是杰出的研究人员,而且几乎都在当时的科普杂志上发表过科普文章[8]。约翰· C·伯纳姆在《科学是怎样败给迷信的:美国的科学与卫生普及》一书中将这些人称之为“科学人(man of science)”。在那个时代,许多人理想地认为,最杰出的科研人员也应该是最杰出的科普工作者[9]。

1.2 “分”——科学共同体的形成导致科学家在科学普及上的“退位”但是,随着科学专业化、科学家职业化的出现,科学共同体开始形成,相伴而来的是科学的制度化。科学成为了有特定参与者、协定的规则和实践的专业活动,科学家发展出了自己的语言、培养方案和奖励制度,因而再向“外人”进行科学普及就变得不受重视了。

当时,甚至有学界人士认为:面向普通人的写作有违他们肩上担负的“知识分子的使命” [10]。至此,科学研究与科学普及之间出现了一定的分离。甚至科研人员主动地向公众普及科学知识还有可能受到某种程度上的“惩罚”。当时主要的科学协会开始对冒险开展科学普及工作的科学家进行“惩罚”——排斥违反规定的科学家个体和拒绝给予他们一定奖励。比如,拒绝其成为某个受人尊敬的学会的会员[8]。“萨根现象” [11]就是对这种机制的一种总结和反应。

古德尔在《可见的科学家》中列出大量的例子表明,一些资深的甚至成就卓著的科学家由于开展了科普工作而受到持久的消极影响[12]。对于处在这种环境中的科研人员来说,对科普工作的过分投入可能会毁掉其职业生涯,而由此带来的后果就是“科学人”的“退位”。

“大量的研究人员发现他们的专业世界离开即使是一流的受众都那么遥远,所以很容易就把科学普及工作转让给其他既能应对成人又能应对儿童的专门人员……当科学家收手、撤退之后,科学普及工作落到了其他一些翻译者、节略者和非科学的专门人员之手”,以及科学新闻记者和大众传媒人手中[7, 9, 12]。

1.3 “合”——媒体对科学的误解和科学在舆论中的缺失,促使科学家再度走向科普“一线”科研人员在科学普及工作中的后退也带来了一些问题,比如公众不再相信科普作家传播了“正确的”信息[7]。二战以后的一些科学新闻从纯粹的“科学啦啦队”转向了对科学的评论和批判式反思——科学记者不再把自己视为科学的“传教士”,而是同其他领域的记者一样,成为该领域的评论员和解说员。

一方面,媒体报道中出现的各种问题使得呈现出来的科学形象与科学本质上的形象存在着错配,这也在一定程度上导致了科学家与媒体关系紧张,甚至是造成了对科学的误解[13]。另一方面,随着公众意识的觉醒,以及科学对公众日常生活各个方面的影响不断增加[14],公众的态度对科学的影响越来越大。特别是争议性话题和不确定性议题的传播更加触动了公众的神经,如转基因问题、干细胞移植问题、气候变化问题等。这就要求公众在一定程度上理解和参与科学与技术活动,而这些理解和参与必然离不开科研人员开展的科学普及工作。因此,科研与科普的关系开始由“分”再转向“合”。

2 当前国际科学界对于科学普及工作的相关支持随着公众科学意识的不断提升,以及科研管理机构、资助机构和科学界对科学普及重要性的认识日益增加,科学共同体、政府及其他相关机构都通过不同的方式出台了系列规定和要求,以强化科学家、科研机构和科学共同体对科学普及工作的投入。

2.1 政策和法规方面英国皇家学会于1985年发布的《公众理解科学报告》认为:每个人都需要理解科学……某些情况下,公众对科学的理解将有助于其做出更好的专业决策[15]。2000年发布的《科学与社会》报告则更进一步指出了社会上存在着对科学的“信任危机”,以及公众的“兴趣有余,信任不足” [16]。随后发布的系列报告都在某种程度上强调了科研人员需要通过各种途径开展科学普及工作,以便让公众更好地理解科学,形成对科学理性积极的态度。

同时,一些科技先行国家开始在科研项目中增加科普任务,要求把最新的科研成果通过科学普及传播给广大公众。例如,2002年韩国国家科学技术会议通过的《2025年构想:韩国科技发展长远规划》、2006年日本文部科学省规划制定的《科学技术基本计划(2006—2010年)》、2007年美国国会通过的《美国竞争法》、2008年英国出台的科技白皮书《创新国家》和2010年欧盟发布的战略报告《面向2020》 [17]等都有相应的条款。

2.2 组织和资助方面从国际视野来看,已经或者着手力促科研与科普结合的组织包括但不限于:英国皇家学会、法国科学院、美国科学促进会、澳大利亚联邦科学与工业研究组织等。其中,美国神经科学学会相对来说更加积极,甚至组织了专业团队来帮助科学家开展科学传播活动[18]。

同时,一些科研机构在用于科普活动的经费比例方面也给出了明确的规定。例如,日本文部科学省在《科学白皮书》(2008年版)中规定,将科研经费的3%用于科普专项。美国国家航空航天局(NASA)从2003年开始,在其年度战略计划中要求每个科研项目都必须包含科普任务,并在各项目预算中单独拿出2%的经费予以支持。美国能源部要求各类研究项目必须承担科普任务,并在项目计划书中对科普任务的内容、形式、目标人群和经费比例作出详细说明[19]。

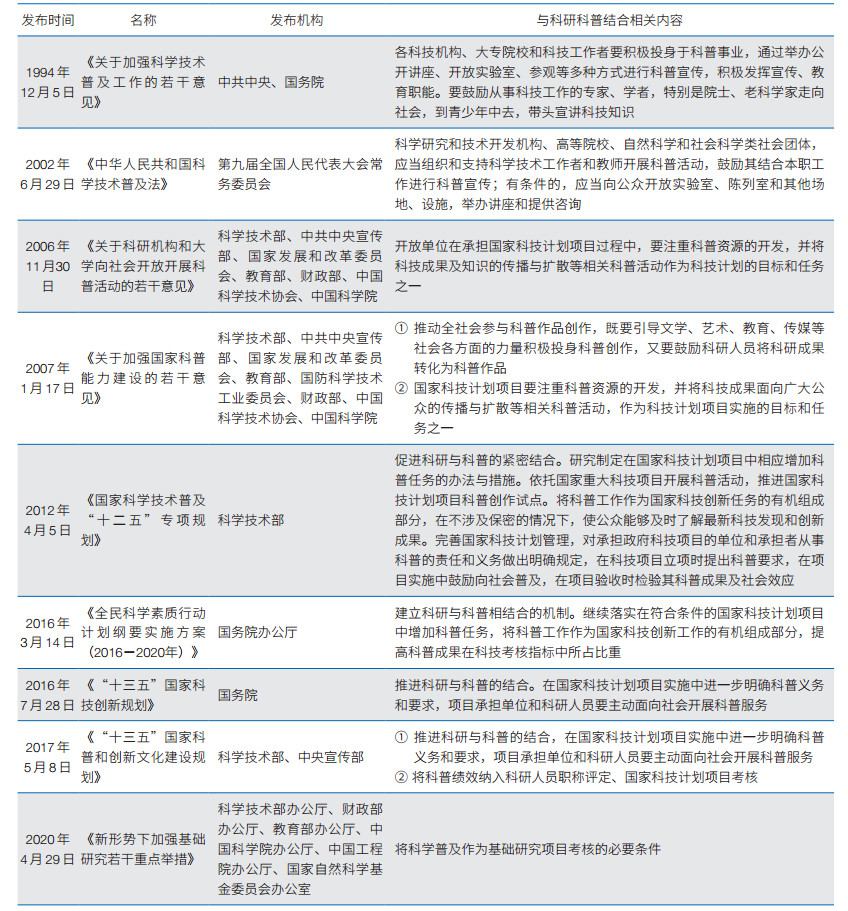

3 我国在科研与科普结合方面的举措及存在的问题 3.1 我国在科研与科普结合方面的政策措施从科学研究与科学普及结合的工作来看,我国也大体上经历了与其他国家类似的过程。尤其是近年来,在激励科研人员参与科学普及这项基础性工作方面[20],我国也采取了一系列重要措施。虽然我国目前尚未出台科学研究与科学普及相结合方面的专门政策,但在相关的科技和科普政策中早已进行了相关的论述和规定[21]。在《关于加强科学技术普及工作的若干意见》和《中华人民共和国科学技术普及法》的统领下,近年来的一些重要政策和文件都有专门的内容涉及科研与科普结合,以及在科研项目中增加科普任务的规定(表 1)。

当前,相关科研院所及科研人员也在自身的科研工作中不断推进科学普及工作,让公众更好地理解科学,形成对科学理性的态度、认知,从而培育公众的科学精神。近年来,科学研究与科学普及结合的力度在不断加强,也是因为政策制定者和科学界都认识到科学研究与科学普及是相辅相成的——科研成果是科学普及的重要内容,科学普及可以在一定程度上反哺科学研究,以及最大程度地避免重科研轻科普带来的“恶果” [22-26]。

3.2 我国科研人员开展科普工作时存在的问题科研人员既是科学研究的主体,也应该是开展科学普及的主力。只有科研人员充分认识到科学普及的重要性[27],并且通过多种途径和渠道真正地参与到科普工作之中,才能让科学普及发挥出应有的效果。

2007年,科学技术部等八部门联合发布的《关于加强国家科普能力建设的若干意见》指出,国家科普能力表现为一个国家向公众提供科普产品和服务的综合实力,主要包括科普创作、科技传播渠道、科学教育体系、科普工作社会组织网络、科普人才队伍和政府科普工作宏观管理等方面。而在加强科研与科普结合的过程中,以及在科研项目中增加科普任务方面,科研人员的科普能力是至关重要的,甚至是决定性的。科研人员的科普能力不仅包括他们从事科学普及的技能(如科普创作能力、科普传播能力等),还包括他们对科普的重要性的认知、从事科普的意愿、对媒介环境的认知与接受程度、对目标对象的理解等。

从现实情况及有关调查来看,我国绝大多数科研人员认识到了科学普及的重要性[28],但是科研人员从事科普工作还存在着“四不”窘态[29]——不愿做科普、不屑做科普、不擅长做科普、不敢做科普。而究其根源,这“四不”窘态或多或少与科研人员的科普能力不足有一定的关联度。分别针对科学家与媒体开展的调查显示:37.4%的受访科学家认为,科学家不了解媒体传播技巧——不知道如何进行科学传播是阻碍他们积极参与科学传播的障碍。同一调查还表明,对媒体完全不了解和不太了解的科学家达到了全部受访科学家的62.73%[28]。此外,莫扬等[30]的调研也显示:虽然中国科学院系统的科技人员的科研水平较高,但在科普活动策划组织、科普创作及大众传播技能等科普专业方面能力普遍相对不强。

反思当前科学在舆论上的“弱势”,究其原因是科学家离开了科学普及的阵地[9]。当然,科学家退出科学普及领域是历史、现实及大环境等多种因素协同的结果。例如,科研任务重、科学普及没有纳入到科研考核,甚至可能会带来负面效果,以及某种程度上的“文化迟滞” [9]——实验室或专业领域内的最新进展不能立刻为一般公众所知等。但是,这种“退出”会给“伪科学”和谣言的滋生与传播留下空间[31];也使得科研人员从事科学普及的能力出现退化,导致他们在以后开展科学普及工作时出现一定程度上的“能力恐慌”。

4 提升科研人员科学普及工作能力的建议当前,科学与社会的关系正处于关键时期,公众对于科学的认知已经从知识的缺失和态度的缺失进一步滑落到了信任的缺失。这就要求科研人员和科学共同体做出相应的填补,从而重塑公众对科学的信任。信任是态度的基础,态度是行为的基础[32]。要推动科研人员积极参与科普工作,就要提高科研人员的科普意识和科普能力,减少“能力恐慌”。越来越多的研究表明,科学普及本身不仅是一门“艺术”,更是一种科学,它也需要理论的指导。但是,关于如何做好科普工作的理论必须经过科研人员的实践才能发挥作用。

调查显示,绝大多数受访的科研人员都认识到了科学普及的重要性,但是在参与具体实践上则存在着很大的差异,这也是某种程度上的认知失调[14]。相关科研机构、科学共同体都在各种文件与场合中呼吁科研人员要积极地参与科普工作中[33]。从提升科研人员参与科学普及工作能力建设的视角看,需要从以下3个方面着手。

(1)观念提升,明晰科研人员对科学普及重要性的认知。得益于近年来科学普及工作的大力推进,绝大多数受访科研人员都认识到了科学普及的重要性。但是至于科学普及到底在哪些方面具有重要意义,不同的科研人员有不同程度的理解和认知;其中,大多数被访者只是笼统地表明科学普及工作很重要。针对这点,需要把提升科学普及重要性的认知纳入到个体科研人员科普能力提升的范畴之内,使其成为科研人员参与科普工作的第一步,这也是从意愿上提升科研人员参与科学普及的能力。例如,从宏观、中观和微观的层面上如何看待科学普及的重要性,也就是科学普及对国家、民族、科学共同体、科学家个体和公民个体的重要性。同时,科学已经融入到了日常生活的各个角落,科学研究也不是脱离于其他社会因素而孤立地存在的。因此,科研人员也需要对科学与社会的关系形成理性的认识,这也有助于他们更好地从事科学普及工作,获得公众支持,从而推动社会发展。

(2)技能提升,理论结合实际,将实践技能提升作为科普能力提升的核心内容。科学普及是实践性很强的工作,但不可否认的是,科普实践者与专门研究科普的人员之间交流相对较少,存在着一定的隔阂,理论与实践难以恰当地结合[34, 35]。科普研究人员提出有关如何做好科学普及工作的建议也大都仅出现在各种学术期刊中,这就给理论与实践的结合带来的一定的挑战。针对这点,需要将研究中发现的有助于改善科普工作的技巧,通过培训传授给从事科学普及的科研人员。培训内容包括:与媒体交流的技巧,针对公众接受程度和心理特点进行科普主题策划的技能,把科研成果转换成科普文章、科普音视频等作品的技能,开展线下和线上科普报告的技能,以及设计科普展览展示的技能等。这些技能都应该是科研人员科普能力的重要组成部分,也是实现科研与科普结合的必要途径。

(3)付诸实践,在实践中发现从事科普最为合适的机会和平台。科普工作有很强的实践性,相关的理论和技能只能通过实践才能发挥出效果,并需要在实践的基础上进行改进和完善。因此,从提升科研人员科普能力的视角看,需要为科研人员提供锻炼的机会和平台,如科学家与媒体角色互换活动、科学家与媒体见面会和沙龙等。同时,并不是所有的科研人员从事科普都适用于同一套模式,科研人员的科普能力提升还需要不断通过实践发现最适合其所在行业领域,以及科研人员自身最适合的平台和方式,以帮助科研人员找到最佳契合点。

十九大报告指出,创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑——这是新时代赋予科技工作者的新使命。从事科普事业也是科技工作者的职责所在,并且在新时代更加突出强化了这一职责。随着科学和技术成果对公众生活的影响越来越深入且广泛,以及公众对获取科学技术知识的需求日益旺盛,对科研人员把科研成果转变成公众可以理解的语言和方式传播出去的呼声也日益高涨。这就要求科研人员在开展科研的同时要提升科普能力,通过科研与科普的有机结合来推动科研与科普的“两翼齐飞”,进而实现公民科学素质的提升,为创新型国家建设奠定基础。

| [1] |

全国科技创新大会两院院士大会中国科协第九次全国代表大会在京召开.人民日报, 2016-05-31(01).

|

| [2] |

陈玲, 李红林. 科研人员参与科普创作情况调查研究. 科普研究, 2018, 13(3): 49-54. |

| [3] |

本报评论员.科研人员要当好科普"发球手".科技日报, 2016-07-19(01).

|

| [4] |

苏德辰.科研人员要当科普主力军.中国国土资源报, 2017-04-22(03).

|

| [5] |

人民网.人民日报科技杂谈: 当好"第一发球员".[2017-08-04]. http://opinion.people.com.cn/n1/2017/0804/c1003-29448640.html.

|

| [6] |

李大光. 科学传播简史. 北京: 中国科学技术出版社, 2016.

|

| [7] |

Peter J B. Science for All: The Popularization of Science in Early Twentieth-Century Britain. Chicago: The University of Chicago Press, 2009.

|

| [8] |

Bucchi M, Trench B. Handbook of Public Communication of Science and Technology. New York: Routledge, 2008.

|

| [9] |

伯纳姆.科学是怎样败给迷信的: 美国的科学与卫生普及.纽卫星, 译.上海: 上海科技教育出版社, 2006.

|

| [10] |

王大鹏. 科研与科普相结合:历史、理念与展望. 今日科苑, 2016, (4): 18-21. |

| [11] |

德克兰·费伊.聚光灯下的明星科学家.王大鹏, 译.上海: 上海交通大学出版社, 2017.

|

| [12] |

Goodell R. The visible scientists. The Sciences, 1977, 17(1): 6-9. |

| [13] |

Peters H P, Brossard D, Suzanne de Cheveigné, et al. Interactions with the mass media. Science, 2008, 321: 204-205. DOI:10.1126/science.1157780 |

| [14] |

美国国家科学院、工程院和医学院.有效的科学传播: 研究议程.王大鹏, 译.北京: 科学出版社, 2019.

|

| [15] |

英国皇家学会.公众理解科学.唐英英, 译.北京: 北京理工大学出版社, 2004.

|

| [16] |

上议院科学技术特别委员会.科学与社会: 英国上议院科学技术特别委员会1999-2000年度第三报告.张卜天, 张东林, 译.北京: 北京理工大学出版社, 2004.

|

| [17] |

任福君, 张香平. 基础研究与科学传播相互作用探析. 科普研究, 2012, (5): 12-18. |

| [18] |

乔万尼·卡拉达.科学家传播能力指南.王大鹏, 译.北京: 中国科学技术出版社, 2017.

|

| [19] |

潘希.科研项目预算没有科普科学家科普如何"快跑".中国科学报, 2012-04-02(01).

|

| [20] |

王大鹏.科学传播是科学价值的回归.中国科学报, 2018-01-26(03).

|

| [21] |

袁汝兵, 王彦峰, 郭昱. 我国科研与科普结合的政策现状研究. 科技管理研究, 2013, 33(5): 21-24. |

| [22] |

李芸, 张思玮, 张文静, 等.春播一粒粟秋迎万物辉.中国科学报, 2018-06-01(06).

|

| [23] |

王大鹏.科普期刊: 衔接起创新与科普这"两翼".[2019-09-06]. http://news.workercn.cn/32845/201909/06/190906041454028.shtml.

|

| [24] |

尹传红. 注重科学方法的传播. 科技导报, 2011, 29(16): 80. |

| [25] |

韩天琪.让公众理解科学让科学惠及公众.中国科学报, 2018-07-02(05).

|

| [26] |

柯观.小崔死磕转基因, 折射出重科研轻科普的恶果.北京科技报, 2014-03-10(05).

|

| [27] |

格雷戈里, 米勒.科学与公众: 传播、文化与可信性.江晓川等, 译.北京: 北京科学技术出版社, 2014.

|

| [28] |

王大鹏, 贾鹤鹏. 促进科学家参与科学传播需政策与机制并重. 科学通报, 2017, 62(35): 4083-4088. |

| [29] |

王大鹏.科普对科学家有何用.光明日报, 2018-01-11(13).

|

| [30] |

莫扬, 荆玉静, 刘佳. 科技人才科普能力建设机制研究——基于中科院科研院所的调查分析. 科学学研究, 2011, 29(3): 359-365. |

| [31] |

郑念, 王明. 新时代国家科普能力建设的现实语境与未来走向. 中国科学院院刊, 2018, 33(7): 673-679. |

| [32] |

王大鹏, 任磊. 从信任的视角看科学素质的提升. 民主与科学, 2017, (1): 47-49. |

| [33] |

Bennett N, Dudo A, Yuan S P, et al. Scientists, trainers and the strategic communication of science//Todd P N. Theory and Best Practices in Science Communication Training. New York: Routledge, 2020: 9-31.

|

| [34] |

Miller S. So Where's the Theory? on the Relationship between Science Communication Practice and Research//Cheng D H, Michel C, Toss G, et al. Communicating Science in Social Contexts. Dordrecht: Springer Netherlands, 2008: 275-287.

|

| [35] |

戴维斯.科学传播: 文化、身份认同与公民权利.朱巧燕, 译.北京: 科学出版社, 2019.

|