2. 中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室 北京 100101

2. Key Laboratory of Regional Sustainable Development Modeling, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

土地是重要的自然资源,是地球关键带的重要组成部分,也是人类生存与繁荣发展的基础。数千年来,人类对土地资源的开发利用强度不断增加,导致土地资源数量不断减少、质量逐渐退化[1]。人类需求与生物圈服务供给的权衡是人类社会可持续发展面对的长期挑战[2],而耕地生产能力及其脆弱性与土壤自身性状及外部管理措施相关。在人口增长背景下,工业化、城镇化与粮食生产的耕地利用矛盾日渐突出,耕地非农化、撂荒、污染、损毁、退化等问题逐渐凸显[3]。耕地占补平衡成为保证耕地面积、保持耕地产能和保障粮食安全的重要政策。我国耕地占补平衡政策经历了从“数量平衡”到“数量、质量平衡”再到“数量、质量、生态平衡”等3个阶段,但目前仍存在实质性不平衡、时空性不平衡和政策性弱化等问题[4]。此外,耕地后备资源数量不足、质量不高、分布不均。荒草地占我国后备资源总面积的64.3%,主要分布在中西部地区。土地整治能有效补充耕地数量、提升耕地质量、改善土地生态环境[5],是落实耕地占补平衡制度的重要手段。土地整治工程能从根本上改善水、土、气、生等立地条件,使土地、人口、产业、资源和技术等生产要素整合与再配置[6]。合理利用土地整治工程措施,可将退化型沙地转变为生产型耕地[7],从而有效补充我国耕地资源,服务国家耕地占补平衡政策。

土地沙化影响人类生存与可持续发展,是实现联合国可持续发展目标的重要障碍。我国土地沙化问题极其严峻,沙化土地面积为1.721 2×106 km2,占国土面积的17.93%,涉及30个省(自治区、直辖市)、920个县(旗、县级市、区)。截至2014年,西北沙区分布有我国近35%的贫困县和近30%的贫困人口,是新时代国家实施生态文明建设、精准脱贫、乡村振兴等重大战略的重点区域。近些年来,退耕还林还草、“三北”防护林、京津风沙源治理等生态工程取得了显著成效,沙化土地面积由20世纪末年均扩展3 436 km2,转变为当前的年均缩减1 980 km2。这为推进生态文明建设和美丽中国作出了积极贡献,为全球贡献了库布齐、塞罕坝、毛乌素等“中国治沙智慧”。我国沙化土地主要分布在水土资源匹配度较差的西北地区,该地区水资源匮乏,抵御外界干扰能力较差。大规模植树造林需要足够的水资源支撑,否则无法长期有效解决干旱区沙化问题[8, 9]。此外,植树造林等沙化防治措施过于关注生态效益而忽视经济效益和社会效益[10],沙区居民的生产方式与生活手段相对单一且不可持续。

沙化土地整治与利用是“一核两深三系” ①自然资源重大科技创新战略需求,对于构建生态保护修复技术体系、创新土地科技具有重要的支撑作用。 2015年中共中央、国务院出台《关于加快推进生态文明建设的意见》,明确提出到2020年使我国50%以上可治理的沙化土地要得到有效治理。因此,亟待创新沙化土地整治技术,构建区域沙化土地资源开发和产业高效发展的可持续利用模式,合理规避脆弱区土地资源开发引发的水土资源超载等生态风险,这对于沙化区域耕地资源补充、生态文明建设、高质量现代农业发展与乡村振兴具有重要的现实意义。

① “一核”,构建地球系统科学核心理论支撑;“两深”,引领深地探测、深海探测国际科学前沿;“三系”,建立自然资源调查监测、国土空间优化管控、生态保护修复技术体系。

本文梳理了我国沙化土地防治利用方式及相关节水措施,并以现代沙化土地防治与利用的典型代表毛乌素沙地区域——陕西省榆林市为例,分析了区域水资源约束和农业发展难题,探讨了依托土地整治工程,增加优质耕地,发展现代农业,实现区域水资源可持续利用的可行性,以期为我国沙区土地整治与可持续利用及水资源管理提供关键技术与利用策略。

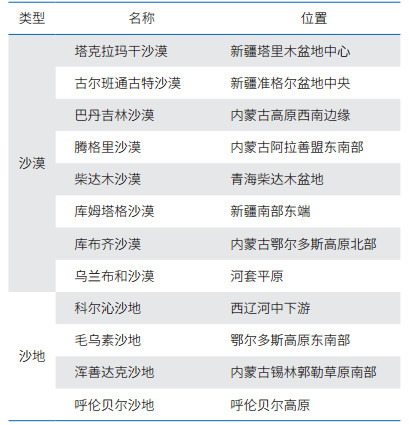

1 沙化土地防治与利用 1.1 沙化土地分布情况我国的荒漠化和沙化土地主要分布在新疆、内蒙古、西藏、甘肃、青海5省份,这5个省份荒漠化土地面积和沙化土地面积分别占全国的95.64%和93.95%。新疆和内蒙古是我国沙漠分布的主要省份;其中,新疆分布有塔克拉玛干沙漠、古尔班通古特沙漠和库姆塔格沙漠,内蒙古分布有巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠、库布齐沙漠、乌兰布和沙漠。河套平原以东的半干旱区域分布有我国的四大沙地——科尔沁沙地、毛乌素沙地、浑善达克沙地、呼伦贝尔沙地(表 1)。

国际上沙化土地防治的典型模式主要有政府主导型、科技主导型和产业主导型。①政府主导型。通过制定法律法令,控制生产,保护土地,为荒漠化治理提供政策法规保障。中国是第一个对防沙治沙建规立法的国家。②科技主导型。将先进的科学技术与荒漠化防治措施相结合,加快荒漠化防治进度。例如,以色列利用节水灌溉、高效农业、生物等技术,实现了荒漠化土地资源的可持续开发与科学管理。③产业主导型。充分利用荒漠化地区的资源,将荒漠化防治与发展新兴产业、特色产业和区域脱贫致富相结合。近些年来,中国在防止沙化、土地退化方面开展了大量的实践和研究,中国荒漠化治理体系已成为全球荒漠治理的典范——为全球土地退化零增长提供了“中国方案”,为全球可持续发展贡献了“中国经验”。新中国成立70年来,中国的防沙治沙工作在探索中稳步前进,治沙方案也随着社会状况的变化而不断更新:从早期的全民治沙、中期的生态工程治沙,逐渐发展到新时期政府主导、全民参与、科技支撑、法律保障的综合治理的“四梁八柱” [11],从而将防沙、治沙和用沙相结合,实现了区域生态文明建设与区域可持续发展。

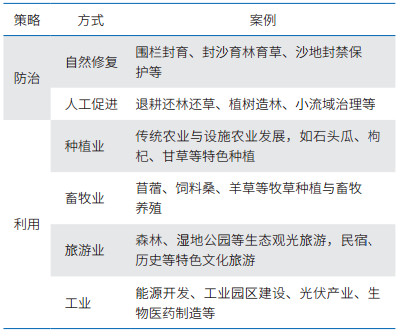

当前,我国沙化土地整治以“防护为主、利用为辅”,治理措施主要包括围栏封育、封沙育林育草、沙地封禁保护等自然修复措施,以及退耕还林还草、植树造林、小流域治理等人工促进措施(表 2)。但在干旱区植树造林过程中,应尽量选择需水量较低的草木或灌木作为植被恢复的品种,以避免地下水资源过度损耗[12]。此外,部分区域也利用沙化土地发展种植业、畜牧业、养殖和工业。通过沙地改良工程,发展传统农业与设施农业(如石头瓜、枸杞、甘草等特色种植)[13, 14]。例如,科尔沁、毛乌素等沙地区域种植苜蓿、饲料桑、羊草等牧草,实现了沙地治理与畜牧业发展。沙地森林、湿地公园、民俗与历史等资源已成为现代生态观光旅游和特色文化旅游的重要选择。沙地区域具有丰富的矿产资源、光热资源和特色生物资源,可支撑区域能源开发、工业园区建设、光伏发电、生物医药制造等行业发展(表 2)。

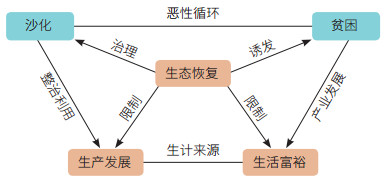

沙化区域水资源危机问题较为突出,沙化土地防治与利用过程中,应充分考虑水土资源承载力。水土资源的不合理开发利用,会引起土壤与植被退化、灾害频发[15]。沙化地区大规模植树造林过程中,若所选树种蒸散量超过当地降水量,会加剧区域水资源短缺与地下水位降低速率[12]。沙化区域发展现代农业,提升农业水资源利用效率是关键[16]。其次,沙化区域农户生计来源较为单一,退耕还林还草、“三北”防护林、禁止放牧等生态保护政策使一些农户丧失了部分收入来源;在政策补贴到期后,农户若缺乏新的生计来源,可能会将刚恢复且尚不稳定的生态系统作为主要的生计来源,致使沙化区域的生态保护成效难以持续[17],继而陷入环境退化与贫困的恶性循环(图 1)。因此,应根据沙化土地分布区域自然条件差异、形成机制与演变过程差异和经济发展需求差异,因地制宜地推进沙化土地的综合整治与可持续利用实践[18];同时,将沙化土地整治利用与乡村产业发展相结合,为沙区可持续发展提供新产业,为农户提供新就业岗位,努力实现生态恢复、生产发展和生活富裕的耦合协调(图 1)。

|

| 图 1 沙化土地防治利用与区域乡村发展机制 |

沙化区域农业生产过程中常用的节水措施有:客土改良、免耕、覆盖、留茬、覆膜等农艺耕作措施,添加土壤调理剂、保水剂、植物性纤维黏合剂等化学改良措施,耐旱品种、生物结皮、沙漠藻等生物防治措施,以及微灌、滴灌、喷灌、水肥一体化等节水灌溉措施。但是,以上节水措施大多基于原始沙化土地开展,立地条件并没有得到显著改善,相关改良措施也未彻底解决原始沙化土地的结构松散、保水保肥能力较差的缺陷;因此,改良效果有限,持续性不足。此外,相关节水措施的集成应用不足,未开展从土壤颗粒到农业系统的贯通式研究[19],节水潜力仍有提升空间。随着土地工程技术创新与应用,红黏土、砒砂岩等新材料被应用于沙化土地结构改良,以发展现代农业[20, 21];但是,对新造土地的持水性、保水性的系统性研究相对缺乏,尤其是结合现代节水灌溉技术后的节水效果与区域水资源可持续利用的研究亟待加强。

3 沙化土地整治与区域农业发展实践 3.1 水资源约束毛乌素沙地区域人地矛盾突出,但降水、地表水和地下水相对丰富。毛乌素沙地是沙化土地防治利用的典型区域,也是陕西省耕地占补平衡、土地整治与现代农业发展的重点区域。由于受气候变化,采矿、农业灌溉、养殖及工业发展等人类活动影响,毛乌素沙地区域水资源约束问题不断凸显。1989—2014年毛乌素沙地湖泊面积不断萎缩,特别是2000年以来,人类活动对湖泊面积缩减的贡献不断增加[22]。榆林市是联合国教科文组织划定的重点缺水地区,水资源可利用总量为9.41×108 m3,其人均水资源占有量和单位面积耕地占有水量分别为全国的43%和26%[23]。榆林市7—9月降雨量约占全年降水量的65%,而且多以暴雨、阵雨形式出现,含泥沙量大,开发利用难度大。农业用水占榆林市用水总量的63.11%,而农业生产总值仅为全市的5.5%[24]。榆林市种植业面积大,以高耗水粮食作物为主,且采用漫灌、畦灌等粗放经营方式,致使该市农业用水效益低下[23]。此外,气候变暖、干旱等全球变化问题,快速城镇化及农牧业发展等外部压力,也在一定程度上对榆林市水资源可持续利用提出挑战。

3.2 农业发展优势与难题2013年6月,陕西省委、省政府《关于进一步支持榆林持续发展的意见》中明确指出,榆林要大力发展现代特色产业,着力提高农业规模化、集约化、标准化、设施化和产业化水平,建设“陕西第二粮仓”。榆林市发展现代农业具有明显的气候、土地、种质优势,也面临资源利用技术与策略难题。①榆林具有丰富的光照资源,雨热同期,有利于作物生长发育;但农业种植结构失调,农民生产积极性低。②榆林市后备耕地资源丰富,长城沿线区风沙滩地面积仅占陕西省国土面积的7.9%,而土地开发面积和增加耕地面积分别占陕西省规划面积的13.4%和27.5%;但由于缺乏有效的土地整治工程技术,沙化土地的土壤质地没有得到显著改善,新造耕地土壤肥力较差,生产力较低[25]。③榆林市作物种类丰富、品种优良,谷子、绿豆、荞麦、大豆等小杂粮及马铃薯等特色农业发展迅速;但受土地质量限制,良种难以播于沃土,作物种质资源的优越性难以体现。④毛乌素沙地区域(榆林)地下水资源丰富;但由于利用率较低和大规模土地整治开发,导致地下水位下降明显、铵态氮与硝态氮超标[25]。总体来说,榆林市在风沙滩区发展现代农业亟待构建“沙地精细整治—作物精确种植—水肥精准管理”全链条式技术体系,以实现“沙化土地订单化整治”和“把良种播在沃土上”。

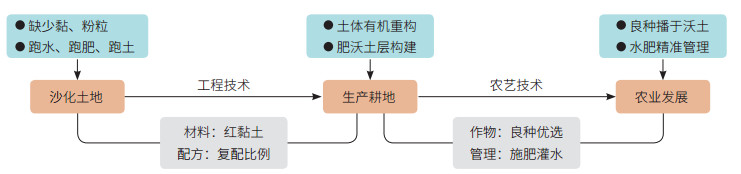

3.3 沙化土地整治与农业发展理论沙化土地缺少粉粒和黏粒,土壤颗粒之间互不连接,结构过于松散,容易跑水、跑肥、跑土。因此,沙化土地的有效防治策略是补充增加黏粒或粉粒[26],改善土壤颗粒组成结构和土壤剖面结构,从根本上解决沙化土地的结构性障碍,以增强其保水、保肥能力。沙化土地整治与农业发展试验位于陕西省榆林市现代农业科技示范区:利用沙地周围丰富的红黏土作为沙地整治的新材料[7],将沙与红黏土按照一定的比例进行复配,通过土体有机重构和肥沃土层构建的工程技术,将沙化土地转变为生产耕地;利用当地作物良种优选,以及施肥、灌水等措施,通过良种播于沃土和水肥精准管理等农艺措施,将整治后的生产耕地用于农业发展(图 2)。详细试验方法、工程与农艺技术措施可参考文献[19]。

|

| 图 2 沙化土地整治与农业发展试验 |

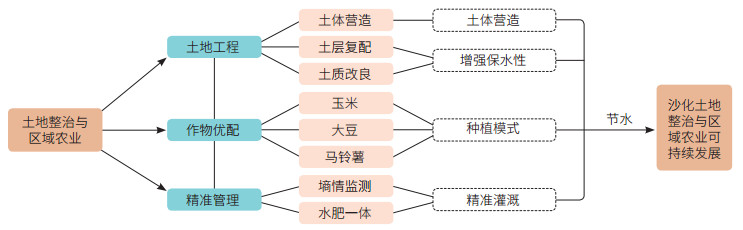

水资源可持续利用策略主要通过土地整治工程增强新造土壤持水、保水能力,作物优配耦合土壤供给能力与作物用水需求,应用现代灌溉技术,确保精准管理,实现水资源约束下的沙化土地整治与区域农业可持续发展。通过土体营造、土层复配和土质改良等土地工程措施,重构沙化土地的土层结构、团粒结构和营养结构。土体营造主要解决沙化土地纵向的土壤质地松散问题,塑造松散肥沃的耕作层和紧实的犁底层土壤,增强土壤持水能力。土层复配和土质改良的重点在于加速耕作层土壤团粒结构发育和形成,改良水、肥、气、热条件,增强土壤保水能力。红黏土中的黏粒与沙地中的砂粒混合胶结,防止水分下渗和蒸发,起到土壤水库的作用[7]。2015年以来,中国科学院地理科学与资源研究所“现代农业双优工程实验站”通过不同作物于不同复配比例的组合试验,将作物生理适应性与土壤生态适宜性结合,优选种植模式。利用信息技术,通过田间土壤墒情动态监测中心控制水肥一体化滴灌设备,对田间作物进行精准灌溉(图 3)。

|

| 图 3 沙化土地整治与区域农业发展的节水策略 |

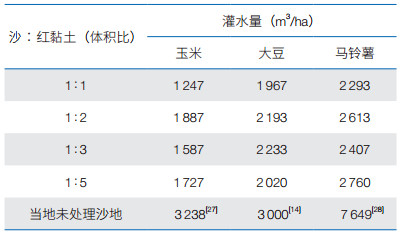

2019年的试验结果表明,玉米、大豆和马铃薯的常规灌水量分别为3 238 m3/ha、3 000 m3/ha和7 649 m3/ ha;不同复配比例下,玉米、大豆和马铃薯的灌水量分别为1 247—4 887 m3/ha、1 967—2 233 m3/ha和2 293— 2 760 m 3/ha,下降比例分别为41.72%—61.49%、25.57%—34.43%和63.92%—70.05%(表 3)。

中国土地沙化问题极为严峻,影响到区域农业与乡村可持续发展。中国积极致力于沙化防治工作,沙化面积持续减少,并因地制宜探索发展了相关治沙产业,实现了区域生态与经济的协调发展。沙化区域发展受水资源约束,提升水资源利用效率是区域农业发展的关键。因此,应围绕农艺耕作、化学改良、生物防治、灌溉装备等方面,对原始沙地发展农业生产开展节水措施研究;应不断推进土地工程技术的创新与应用,深化新造土地的节水研究。

毛乌素沙地区域(榆林市)具有明显的气候、土地、种质资源优势,是沙化土地整治和现代农业发展的重要区域,但受土地质量和水资源的约束,其面临水资源可持续利用和区域农业可持续发展的难题。利用红黏土与沙复配成土工程,可将退化型沙地转变为生产型耕地,并通过实施农业地理工程,种植玉米、大豆和马铃薯,发展现代农业。通过新造土壤持水保水和现代灌溉技术的应用,实现水资源节约利用,实现水资源约束区域水土资源耦合与高效利用。

4.2 展望沙化土地作为重要的后备耕地资源,对其的整治与持续利用是我国实现耕地占补平衡的重要举措之一。毛乌素沙地区域(榆林市)利用红黏土进行沙化土地整治工程,开展现代农业双优工程试验为我国其他区域的沙化土地整治与可持续利用提供了技术支持与模式参考。但是,沙化区域是生态脆弱区和经济落后地区,在国家生态文明建设和乡村振兴战略驱动下,迫切需要加强沙化区域大规模土地整治开发与生态保护、经济发展的耦合协调发展研究,探索构建现代农业工程技术体系。为此,需要在以下4个方面加强研究。

(1)加强沙化土地整治的适宜性评价研究。 ①基于区域资源环境承载力研究,明确适宜开展沙化土地整治的区域分布、工程技术及整治利用方向;②基于现代农业地理工程原理和农业高质量发展要求,加强沙化土地整治区域生态风险监测与预警研究,服务生态脆弱区水土资源开发、可持续利用决策和农业农村现代化战略制定。

(2)加强沙化土地整治与区域现代农业耦合发展研究。 ①开展区域土地质量和农业发展诊断,分析土地退化特征与农业发展难题;②结合土地工程试验,优选区域性沙化土地整治技术与节水农业发展模式;③选择典型农户和企业开展行动研究,提出土地整治-农户耕种-农牧结合的家庭化生产模式和土地整治-企业流转-多功能农业的规模化生产模式,以破解水资源约束下沙化土地整治与农业发展难题。

(3)加强沙化土地整治与区域人地系统协调发展研究。 ①通过沙化土地整治补充耕地资源,发展现代牧草产业,助力区域农业结构调整及畜牧业发展,依托沙区旅游资源,发展休闲农业、观光旅游,完善马铃薯、小杂粮等农产品加工链条,有效增加农民就业与增收,促进三产融合和人地系统协调;②通过深化农村土地制度改革,为农户提供稳定持续的租金、股金和薪金,助力沙化区域乡村可持续脱贫和乡村振兴发展。

(4)加强沙化土地整治与生态文明建设研究。 ①明确不同利用模式下,复配成土过程对沙化土地土壤结构、保水与持水能力、养分循环的影响研究,阐明沙化土地整治对区域土地资源可持续利用、水土资源耦合的促进作用;②加强复配土壤固碳、固沙效应的定位观测研究,为绿水青山提质增效、科学推进生态文明建设提供新思路与技术支撑。

| [1] |

Kutter A, Neely C. The Future of Our Land: Facing the challenge. Rome: FAO and UNEP, 1999.

|

| [2] |

Foley J A, Defries R, Asner G P, et al. Global consequences of land use. Science, 2005, 309: 570-574. DOI:10.1126/science.1111772 |

| [3] |

Liu Y S, Fang F, Li Y H. Key issues of land use in China and implications for policy making. Land Use Policy, 2014, 40: 6-12. DOI:10.1016/j.landusepol.2013.03.013 |

| [4] |

韩璐, 孟鹏, 蒋仁开, 等. 新时代耕地占补平衡的逻辑根源、模式探索与管理创新——基于"新时代耕地占补平衡方式改进与管理创新研讨会"的思考. 中国土地科学, 2018, 32(6): 90-96. |

| [5] |

郧文聚. 我国耕地资源开发利用的问题与整治对策. 中国科学院院刊, 2015, 30(4): 484-491. |

| [6] |

乔陆印, 刘彦随. 新时期中国农村土地综合整治逻辑体系框架. 人文地理, 2016, 31(3): 67-73. |

| [7] |

Wang Y S, Liu Y S. New material for transforming degraded sandy land into productive farmland. Land Use Policy, 2020, 92: 104477. DOI:10.1016/j.landusepol.2020.104477 |

| [8] |

Wang X M, Zhang C X, Hasi E, et al. Has the three norths forest shelterbelt program solved the desertification and dust storm problems in arid and semiarid China?. Journal of Arid Environments, 2010, 74(1): 13-22. DOI:10.1016/j.jaridenv.2009.08.001 |

| [9] |

Cao S X. Impact of China's large-scale ecological restoration program on the environment and society in arid and semiarid areas of China:Achievements, problems, synthesis, and applications. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 2011, 41(4): 317-335. DOI:10.1080/10643380902800034 |

| [10] |

王涛. 荒漠化治理中生态系统、社会经济系统协调发展问题探析——以中国北方半干旱荒漠区沙漠化防治为例. 生态学报, 2018, 36(22): 7045-7048. |

| [11] |

卢琦, 雷加强, 李晓松, 等. 大国治沙:中国方案与全球范式. 中国科学院院刊, 2020, 35(6): 656-664. |

| [12] |

Lu C X, Zhao T Y, Shi X L, et al. Ecological restoration by afforestation may increase groundwater depth and create potentially large ecological and water opportunity costs in arid and semiarid China. Journal of Cleaner Production, 2016, 176: 1213-1222. |

| [13] |

Wang Y S, Li Y H. Promotion of degraded land consolidation to rural poverty alleviation in the agro-pastoral transition zone of Northern China. Land Use Policy, 2019, 88: 104114. DOI:10.1016/j.landusepol.2019.104114 |

| [14] |

Wang N, Xie J C, Han J C. A sand control and development model in sandy land based on mixed experiments of arsenic sandstone and sand:A case study in Mu Us Sandy Land in China. Chinese Geographical Science, 2013, 23(6): 700-707. DOI:10.1007/s11769-013-0640-7 |

| [15] |

王根绪, 程国栋, 徐中民. 中国西北干旱区水资源利用及其生态环境问题. 自然资源学报, 1999, 14(2): 109-116. |

| [16] |

Portnov B A, Safriel U N. Combating desertification in the Negev:Dryland agriculture vs. dryland urbanization. Journal of Arid Environments, 2004, 56(4): 659-680. DOI:10.1016/S0140-1963(03)00087-9 |

| [17] |

Cao S X, Liu Y J, Yu Z Q. China's successes at combating desertification provide roadmap for other nations. Environment:Science and Policy for Sustainable Development, 2018, 60(2): 16-24. DOI:10.1080/00139157.2018.1419002 |

| [18] |

郑度. 关于土地退化及其综合整治. 中国水土保持, 2000, (4): 6-7. |

| [19] |

Liu Y S, Zheng X Y, Wang Y S, et al. Land consolidation engineering and modern agriculture: A case study from soil particles to agricultural systems Journal of Geographical Sciences, 2018, 28(12): 1896-1906.

|

| [20] |

王永生, 李玉恒, 刘彦随. 现代农业双优工程试验原理与方法——以毛乌素沙地为例. 中国工程科学, 2019, 21(2): 48-54. |

| [21] |

李裕瑞, 范朋灿, 曹智, 等. 毛乌素沙地砒砂岩与沙复配农田的固沙效应及其微观机理. 中国沙漠, 2017, 37(3): 421-430. |

| [22] |

徐丹蕾, 丁靖南, 伍永秋. 1989-2014年毛乌素沙地湖泊面积. 中国沙漠, 2019, 39(6): 40-47. |

| [23] |

赵蕊. 水资源短缺对区域产业结构优化影响:以榆林市为例. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(S1): 333-335. |

| [24] |

郝小宇.基于水资源高效利用的榆林市农业种植结构优化研究.杨凌: 西北农林科技大学, 2019.

|

| [25] |

石辉, 刘秀花, 陈占飞, 等. 陕北榆林毛乌素沙地大规模土地整治开发的生态环境问题及其对策. 生态学杂志, 2019, 38(7): 2228-2235. |

| [26] |

刘彦随, 冯巍仑, 李裕瑞. 现代农业地理工程与农业高质量发展——以黄土丘陵沟壑区为例. 地理学报, 2020, 75(10): 2029-2046. |

| [27] |

王雯, 张雄. 榆林沙区不同灌溉方式对春玉米生长及产量的影响. 水土保持通报, 2015, 35(4): 213-217. |

| [28] |

纪晓玲, 王小林, 张静, 等. 榆林市黄土丘陵沟壑区农业节水潜力分析. 中国农业资源与区划, 2019, 40(3): 130-135. |