2. 中国科学院文献情报中心 北京 100190;

3. 联合国教科文组织国际工程科技知识中心 北京 100088;

4. 江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心 南京 210023

2. National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

3. International Knowledge Centre for Engineering Sciences and Technology under the Auspices of UNESCO, Beijing 100088, China;

4. Jiangsu Center for Collaborative Innovation in Geographical Information Resource Development and Application, Nanjing 210023, China

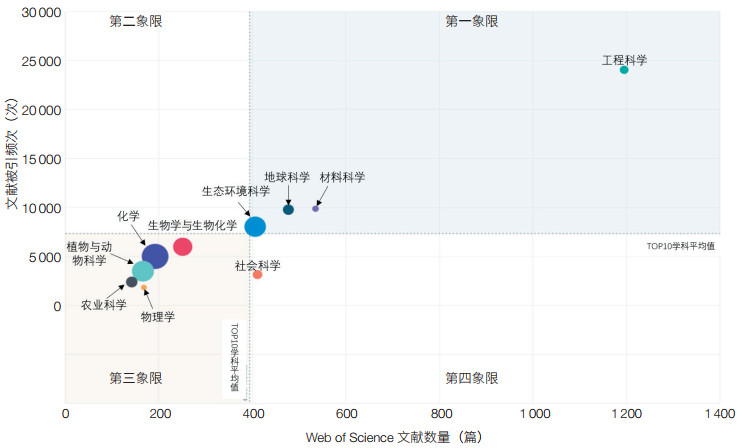

联合国教科文组织(UNESCO)致力于推动教育、科学和文化的合作交流,在全球建立有多个二类中心(category Ⅱ center)。这些二类中心是经UNESCO大会批准,以UNESCO的名义在各国建立的,但在法律和资金方面则由各国负责的专业机构。目前,UNESCO在中国依托中国科学院、中国工程院、教育部等国内机构建立了15个二类中心,涵盖工程科技、理论物理、地球化学、岩溶科学、泥沙研究、国际创意、科技战略、文化遗产、农村教育、高等教育等领域。这些活跃的二类中心成功建立了UNESCO与中国在相关学科领域的紧密联系,在国际合作交流中发挥了极其重要的作用。

为进一步加强中国在工程、科学、技术、文化等领域的全球合作,更好地加强与UNESCO的相互合作和支撑服务,需要深入洞悉UNESCO在全球科技研究的优先领域和热点方向。UNESCO于2014年提出了五大领域2014—2021年发展战略规划。其中,第二大领域是科学领域,包括自然科学和人文社会科学;制定该领域发展战略规划的目的是促进科学政策和社会交流互动,鼓励科学发现和科技创新,加强科学伦理治理,支持国际科学合作,加强社会治理,促进文明间对话[1]。尽管UNESCO强调科技对于可持续发展的贡献并提倡前瞻性研究,但其自身并没有对重点科技领域进行量化评估,以及明晰进一步的研究方向。因此,结合开放的全球科技文献库资源,基于文献计量学方法分析UNESCO的主流科技研究领域及发展态势,可为这一国际合作提供直接借鉴和参考。但是,目前国际上针对UNESCO科技方面的整体态势、关注领域、研究主题、国别机构合作网络等的研究还是空白。基于以上背景,本研究基于文献计量法,运用先进的数据挖掘与统计工具开展近10年来的UNESCO科技研究发展态势分析。

1 数据和方法 1.1 数据来源本研究获取的UNESCO相关论文来自Web of Science数据库中科学引文索引(SCIE)、社会科学引文索引(SSCI)和会议引文索引(CPCI)中所收录的论文,其发表时间为2010—2019年。为便于聚焦科研主题,在评估科技论文“重点研究领域”研究主题时,文献类型限定为Article。分析数据提取所依据的检索式为:AD = (UNESCO or uni* nat* edu* sci* cul* org*) and PY = 2010—2019。数据检索下载时间为2020年7月2日,共获得符合检索条件的论文4 936篇。

1.2 研究方法与软件工具统计分析和数据挖掘方法。采用与论文产出状况、学科领域及其研究主题、合作研究关系等方面相关的科学指标体系。选用发表的论文数、论文增长型及平均增长率、载文期刊分布、研究领域构成(相对比重)及其影响力5个指标来反映论文产出状况。其中,研究领域相对比重是指某研究机构的分支学科论文数在该机构论文总数所占的份额,该指标可测度研究机构在各领域的学科强度。

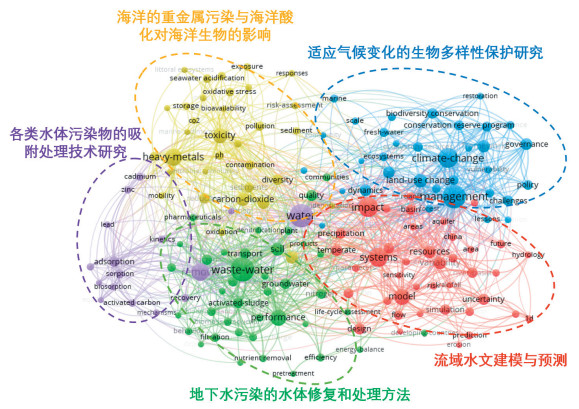

前沿研究主题聚类分析方法。基于关键词共现的方法,利用分析软件VOSviewer对UNESCO在生态环境学科发表的1 195篇论文进行聚类。根据论文数据集大小设置关键词的共现阈值,对筛选出的关键词进行聚类运算;并结合专家判读对每个聚类进行命名和解读,对学科研究前沿进行识别和分析。基于InCites数据库分析全球国家、研究机构在“前沿研究领域”的表现。

科研合作关系分析方法。科研合作是科学研究发展到一定阶段的产物,是在科学发展需求的驱动下,不同学科间优势互补并提高研究效率的普遍形式。本文采用“重点领域TOP10”在主要合作国家分布、国家合作网络2个指标衡量合作研究能力。

软件工具选择。研究中使用以下工具软件:① TDA;② VOSviewer;③ CiteSpace等。

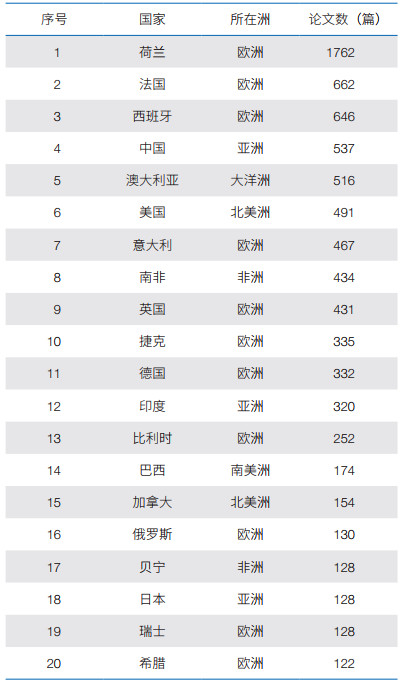

2 结果与分析 2.1 UNESCO论文产出状况分析 2.1.1 论文产出数量2010—2019年UNESCO相关机构在各学科领域共发表论文4 936篇,其中SCI研究型论文3 643篇(包括81篇ESI收录的高被引论文,占全部论文的1.64%),具有较高的科学价值。据UNESCO科技论文全球排名前20国家的论文数(表 1)显示,近10年来UNESCO的主要合作研究国家分布在五大洲,但主要集中在欧洲,包括荷兰、法国、西班牙、意大利、英国、德国、比利时等。其中,荷兰研究者发表的论文数量最多,达到1 762篇;紧随其后的是法国和西班牙。亚洲国家包括中国、印度、日本等;大洋洲国家主要是澳大利亚;此外,还有北美洲的美国和非洲的南非。

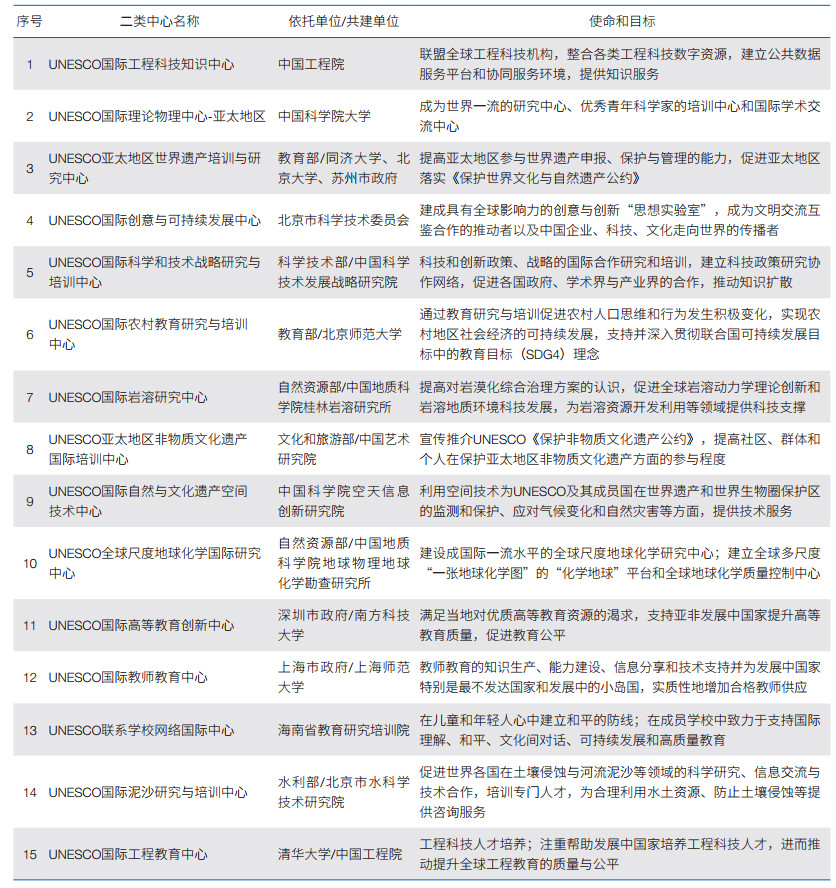

以UNESCO 2010—2019年逐年的科学论文产出数量作为纵坐标、发表年份作为横坐标,绘制2010— 2019年UNESCO的论文量增长趋势图(图 1)。由图可见,近10年UNESCO科学论文的产出总量呈缓慢增长趋势,年均增长速度为4.7%。

|

| 图 1 2010—2019年UNESCO的论文量增长趋势 |

近10年来,UNESCO发表论文分别刊载于1 599种期刊上。表 2统计了UNESCO论文的主要来源期刊,以及期刊在SCI的影响因子(IF)。多数期刊的影响因子均达到本学科领域的前5%。例如,发文量最大的Hydrology and Earth System Sciences,在水资源领域的期刊中影响因子超过了其他97.34%的期刊,在地质学综合领域超过了其他95.25%的期刊。

为聚焦分析对象,本研究采用ESI学科分类体系对UNESCO发表的SCI、SSCI、CPCI论文研究方向进行细分,并基于InCites数据库统计了各研究学科的论文总量、被引频次和学科规范化影响力指数(CNCI)①[2, 3]。发文数量代表了科研生产力,被引频次展示了科研总体影响力,CNCI排除了发文时间和学科整体进展快慢因素的影响,综合反映了UNESCO在某个特定研究领域的学术水平和影响力。

① 一篇文献学科规范化影响力指数(CNCI)是通过其实际被引次数除以同文献类型、同出版年、同学科领域文献的期望被引次数获得的。当一篇文献被划归至多于一个学科领域时,则使用实际被引次数与期望被引次数比值的平均值。一组文献的CNCI,如某个人、某个机构或国家,是该组中每篇文献CNCI的平均值。

按照ESI学科分类体系统计,近10年UNESCO的研究分布在21个学科(表 3)。其中,生态环境学科是UNESCO发文数量最多的研究领域,发文数量达到1 195篇,远高于其他学科,且论文被引率达到92.55%,说明UNESCO在生态环境领域的研究具有较高水平与较大规模。其他各学科领域发文的被引率也多在80%以上。

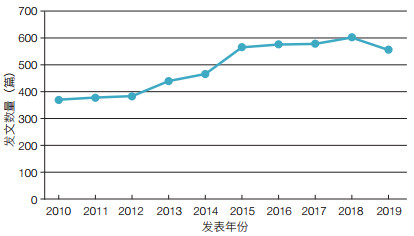

针对以上前10位主要发文学科的发文数量、被引频次、学科规范化影响力指数3个指标绘制散点图(图 2)。

|

| 图 2 UNESCO科技重点领域影响力分布 图中点的大小代表发表论文的学科规范化影响力指数的高低,坐标轴数值为发文数量排前10位学科的发文数量发平均值;这10个学科的平均被引频次为7365.8次,平均发文数量为394.3篇 |

第一象限:学科的总被引频次、发文数量较高,均在10个主要发文学科的平均水平之上。包括“生态环境科学”“化学”“地球科学”和“工程科学”,UNESCO在这些学科领域的学术水平表现突出。其中,除了“化学”学科外,其他学科的CNCI均较高,且“工程科学”的CNCI值最高,这说明UNESCO在“工程科学”“地球科学”“生态环境科学”领域的研究更有优势。

第二象限:学科的发文数量低于UNESCO主要发文领域的平均水平,但总被引频高于主要发文领域的平均水平。第二象限没有出现UNESCO的重点研究学科。

第三象限:学科的发文数量和总被引频次均在UNESCO其他主要发文领域的平均水平之下。位于该象限的学科,包括“生物学与生物化学”“材料科学”“植物与动物科学”“农业科学”。值得注意的是,虽然“材料科学”与“植物与动物科学”发文数量相对主要发文学科较少,但其CNCI值均超过了这10个主要发文学科的平均水平。

第四象限:学科的发文数量低于UNESCO主要发文领域的平均水平,被引频次在平均水平之上。位于该象限的学科只有“社会科学”,说明UNESCO在此领域产出偏低。

2.2 UNESCO学科领域研究主题 2.2.1 生态环境领域的研究热点主题UNESCO在生态环境学科发文1 195篇。通过对论文中贡献强度最大的关键词进行聚类,得到了5个聚类,即UNESCO在生态环境学科的最主要的5个研究主题(图 3)。

|

| 图 3 UNESCO在生态环境科学领域的研究热点主题 |

(1)防灾减灾。 2010—2019年UNESCO在防灾减灾领域发表论文607篇,占总文献数的12.3%。按出现频次排名前10位的关键词依次为:“climate change”“management”“model”“im pact”“uncertainty”“water”“drought”“flood risk”“systems”“river”。“climate change”和“impact”主要代表气候变化与自然灾害相互影响与适应等的关系研究。“model”主要指灾害过程生态水文模型,如地表水模型、生态系统功能模型、水力模型、气象模型、侵蚀模型、污泥模型、洪水淹没模型、径流模拟、分布式模型、洪水管理模型等。“uncertainty”是指模型及其参数的不确定性分析,包括观测不确定性、水平面预测不确定性、降水不确定性、水文效应评价技术不确定性、洪水风险评价不确定性等。其他关键词主要反映了UNESCO在防灾减灾领域所进行的洪水灾害管理、水文模拟、系统自然恢复力、气候变化影响因素等相关研究的理论基础、方法与技术等。本文的模拟还显示,“climate change”和“simulation”,即气候变化的应对和水文模拟,是UNESCO当前研究的焦点之一。

(2)非洲研究。 2010—2019年UNESCO共发表非洲方面研究论文229篇,总被引频次3 860,篇均被引16.86次。2010—2012年研究论文的产出数量保持在十几篇左右;2013年增加到28篇;2014年论文猛增到42篇;2015—2019年论文产出呈下降趋势。使用CiteSpace绘制关键词图谱显示,2010—2019年UNESCO发表的非洲相关研究论文的研究内容主要集中在非洲气候变化应对研究、流域水资源管理要素研究、喷灌系统应用研究、旱灾研究、粮食安全研究等领域;研究区域主要集中在撒哈拉沙漠以南地区、南非、肯尼亚等地区。

(3)女性研究。 UNESCO重视女性的社会平等。2010—2019年UNESCO发表女性方相关研究论文80篇。这些论文反映出,近10年来,UNESCO主要集中于那些长期接触有毒有害物质的女性疾病研究(“women”“mercury”“exposure”“trace elements”“hair”“mentals”)及其他疾病的深度研究(“Insunlin-resistance”“risk”)、性别研究(“gender”)、青春期研究(“adolescents”)、儿童健康与教育研究(“ c h i l d health”“child education”)4个领域。

(4)青年研究。 2010—2019年UNESCO发表有关青年方相关研究论文39篇,内容包括青年教育、发展、就业研究(占38.5%),青少年性健康和生殖健康与权利的社会反应(占25.6%),青年艾滋病、肥胖等卫生健康(占17.9%),以及农村土地与青年发展经历等。此外,联合国可持续发展目标(SDGs)青年高等教育实施计划研究也受到广泛关注。

(5)文化遗产保护。 2010— 2019年UNESCO在文化遗产保护研究领域的论文有34篇。内容包括环境对文化遗产的影响关系研究、文化遗产地区洪水和地震风险评估、遥感等方法与技术在考古和文化遗产保护中的应用研究、欧洲重要文化建筑相关研究等。

2.3 UNESCO研究的国际合作关系 2.3.1 “重点学科TOP10”在主要合作国家分布UNESCO的主要发文合作国家包括荷兰、法国、西班牙、中国、澳大利亚、美国、意大利、英国、南非和捷克。荷兰与UNESCO在生态环境科学、地球科学、工程科学等领域有较多合作,这可能与UNESCO和荷兰政府共同成立UNESCO-IHE水利学院有关。该学院主要以水利工程、环境与生态等学科为主要支柱,研究领域涵盖自然科学、工程和管理的各个方面。此外,UNESCO与澳大利亚、捷克在化学领域合作较多;与南非在材料科学、物理学领域合作突出。相比之下,中国与UNESCO的合作在生态环境科学工程科学、化学、农业科学、生物学与生物化学处于中等水平,在地球科学处于中上水平,在社会科学、材料科学、物理学处于劣势。

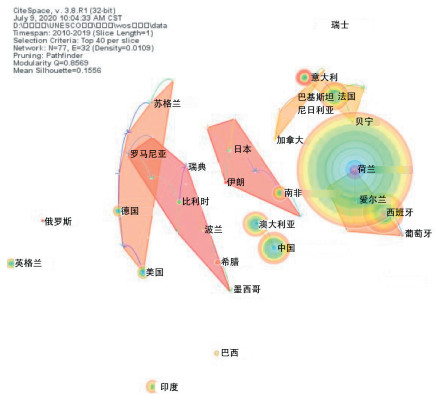

2.3.2 国家/地区合作网络为进一步展现UNESCO科技领域的合作情况,利用CiteSpace[4-6]软件绘制UNESCO科技研究国家/地区合作的网络图谱[7](图 4)。可以看出,荷兰、西班牙、中国、法国、澳大利亚、意大利、南非、美国、英国、德国等国家在图中的节点较大,表明这些国家通过合作发表的文献频次较高;在这些高频次国家之间,法国与意大利、中国与澳大利亚、日本与南非、美国与德国合作较显著。这些密切合作的国家有望通过优势互补、取长补短,逐渐减小与传统研究大国的差距。其余高频次国家之间的连线并不明显,说明这些高产国家之间合作研究较少,大多为国内机构之间的合作或比较分散的国际合作。

此外,希腊、爱尔兰、巴基斯坦、伊朗具有较高的突现率且σ值大于等于1,反映了这些国合作研究呈突增趋势[6]。

|

| 图 4 UNESCO科技领域国家/地区合作网络图谱 |

UNESCO在中国建有15个二类中心,其布局概况如表 4所示。这些二类中心加强了中国与UNESCO的合作与联系,部分二类中心极为活跃。例如,依托中国工程院的国际工程科技知识中心(IKCEST)创建于2013年,其定位是成为全球工程科技知识流通的中心节点。经过7年的建设,该中心已打造成为“1+N”的分中心体系,包括防灾减灾、工程教育、丝路科技、智能城市知识服务4个分中心。IKCEST目前建有50个知识服务应用,数据集总数达到315个,数据数量1.6亿条,年度用户总数74万,其中海外用户占比45.29%。新冠肺炎疫情(COVID-19)期间建立了“COVID-19疫情防控专栏”,面向公众提供政策文件、疫情监测、文献知识、舆情分析等工具和平台服务。该专栏得到UNESCO总部的高度称赞,并在其官网上发布关于栏目的介绍视频,向全球分享抗疫经验。

(1)重点领域跟进。计量分析显示UNESCO主要发文学科包括生态环境科学、化学、地球科学等,重点研究主题包括流域水文建模与预测、地下水污染的水体修复和处理方法、适应气候变化的生物多样性保护研究、海洋环境中的重金属及其对海洋生物的影响、各类水体污染物的吸附处理技术研究等,并已受到全球广泛且深远的关注。面向UNESCO的重点关注学科领域,在SDGs的指引下,我国应充分发挥自身优势,优先考虑生态环境科学、化学、地球科学、社会科学、工程科学、生物学与生物化学、材料科学、物理学、植物与动物科学、农业科学等学科领域研究,加强与UNESCO的合作及相互支撑。其中,在生态环境科学领域,可充分与建设“美丽中国”的国家战略相呼应,促进我国相关学科领域的发展和国际影响力的提升。

(2)传统领域合作。 UNESCO长期优先领域热点包括防灾减灾、非洲研究、女性研究、青年研究、文化遗产保护等。从文献来看,防灾减灾和非洲研究仍然是其最为优先的领域之一。在今后的合作中,仍应重视在《2015—2030年仙台减轻灾害风险框架》《巴黎协定》《面向2030年联合国可持续发展目标》等国际履约框架下的防灾减灾合作。女性研究、青年研究、小岛国研究虽然是UNESCO重要研究目标,但文献量并未突出。就其关注重点,在健康和青少年教育等方面中国与UNESCO尚有很大合作空间。例如,针对与女性、青年甚至小岛国的健康问题,传统中医是一个良好的平台和工具,能够在服务于国际社会的同时提高中国的国际影响力。文化遗产保护领域文献虽少(23篇),但其内容关注在新型信息技术的应用,这与当前我国在此领域设置的二类中心是契合的,也是稳定的发展方向之一。

(3)国际合作扩展。 UNESCO科技领域研究文献体量大,增长速度快,高被引论文多,影响力广泛。从国别来看,UNESCO与荷兰、英国、意大利、法国、西班牙、澳大利亚、日本、中国、美国、西班牙等国家的合作论文频次较高,合作成效突出。这些国别机构集中于欧洲,存在明显的区域不均衡现象。这一方面与UNESCO倡导的非洲优先等策略并不相符,同时也反映出中国所处的亚太地区的影响也较小。2018年,依托中国科学院,中国发起了“一带一路”国际组织联盟(ANSO),UNESCO是重要的参与方之一。在“一带一路”倡议指导下,UNESCO在中国的二类中心可以拓展更多的国际交流合作,即服务于中国发起的国际倡议,也为UNESCO国际合作的繁荣和平稳作出贡献。

(4)新冠肺炎疫情防控。新冠肺炎疫情是当前全球共同面临的紧迫危机。一些与该领域相关的中国二类中心也已经通过自身渠道与UNESCO紧密合作,并取得实例,如前文提及的IKCEST。新冠肺炎疫情的发展直接关系到全球民众的福祉,是当前国际合作需重点考虑的领域。为此,建议中国在疫情防控方面继续加强与UNESCO的紧密合作,尤其是在防灾减灾能力(如生物灾害防治)、城市恢复力、远程教育、政策工具、数据共享和知识传播等方面加强合作。一方面传播和释放更多中国抗疫故事,另一方面获取世界抗疫信息共同形成合作网络,服务于更多发展中国家。

(5)提高中国影响力。文献计量分析中所反映的中国目前在UNESCO学术层面的影响力仍然不强。建议中国在更多UNESCO优势学科领域、传统关注领域和新兴(应急)领域开展合作并作出贡献;并将之与中国的国情相结合,发展全新的合作关系,提高学术层面的影响力。例如:在优势学科领域,加强生态环境方面的合作,特别是与SDGs中的“水”问题相结合;在传统关注领域,持续在防灾减灾方面加强合作,同时提供对中国中医的宣传和推广;在新兴(应急)领域,全面加强在新冠疫情防治方面的合作,建立数据、信息和知识的共享与传播网络,以及促进人工智能等信息技术在各类合作中的应用。

致谢 感谢中国工程院办公厅宋德雄、国际科学理事会灾害风险综合研究计划韩群力、联合国亚太经社会信息通信与空间技术司宣增培、中国-巴基斯坦地球科学研究中心洪天华、中国化工信息中心蔡志勇等专家对本研究的指导。| [1] |

尤少忠. 联合国教科文组织未来八年发展战略规划(2014-2021年). 世界教育信息, 2014, 27(8): 11-12. |

| [2] |

Moed H F. New developments in the use of citation analysis in research evaluation. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2009, 57(1): 13-18. DOI:10.1007/s00005-009-0001-5 |

| [3] |

吴伟, 姜天悦, 余敏杰. 我国高水平大学基础研究与世界一流水平的群体性差距——基于学科规范化的引文影响力分析. 现代教育管理, 2017, (4): 18-23. DOI:10.3969/j.issn.1674-5485.2017.04.004 |

| [4] |

Chen C. CiteSpace Ⅱ:Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2006, 57(3): 359-377. DOI:10.1002/asi.20317 |

| [5] |

Chen C. Searching for intellectual turning points:progressive knowledge domain visualization. PNAS, 2004, 101(S1): 5303-5310. |

| [6] |

陈悦, 陈超美, 刘则渊, 等. CiteSpace知识图谱的方法论功能. 科学学研究, 2015, 33(2): 242-253. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2015.02.009 |

| [7] |

李旭彦. 基于CiteSpace的国际基础数学领域科学合作分析(2005-2015年). 科技管理研究, 2016, 36(11): 156-161. DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2016.11.029 |