2. 中国科学院大学 北京 100049;

3. 中国科学院 科技促进发展局 北京 100864

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. Bureau of Sciences & Technology for Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100864, China

黄河三角洲是全球最年轻的三角洲和新生陆地之一,也是最年轻的湿地生态系统,河-海-陆交互形成了独特的地理环境[1, 2]。黄河三角洲地处黄河的最末端,具备农业开发的良好条件:①黄河三角洲土地资源丰富。目前区内拥有未利用地近800万亩,人均未利用地0.81亩,比我国东部沿海地区平均水平高45%。其中,未利用地中盐碱地270万亩、荒草地148万亩、滩涂212万亩,另有浅海面积近1 500万亩[3]。②该地区水、热条件相对较好。黄河三角洲地区属温带季风气候,光照充足,雨热同季,气温适中,四季分明;年均温12.2℃,无霜期211天,每年≥ 0℃积温4 713.5℃,≥ 10℃积温4 245℃,年平均日照时数2 629 h,基本上可满足农作物二年三熟的需要;并且,该地区水资源供需平衡基本满足,客水(黄河水)资源供水量为21.7亿立方米,占供水总量的53.4%[4],是该地区淡水资源的重要来源。③该地区生物资源丰富。该区域具有丰富的盐生植物资源、动物资源(特别是水生动物)可供开发利用。东营河口湿地保护区是我国典型的河口滨海湿地,也是鸟类迁飞重要的中转站,具有重要的生态功能。该地区已成为生态保护、农业开发、资源利用和可持续发展的重要科研基地,也是生态经济协同发展的实验区,受到了国家的高度关注。

土地盐渍化,盐碱地数量大、分布广是黄河三角洲的主要特征之一。农业开发不仅涉及该地区的水资源高效利用和合理分配、河口湿地的保护和整个区域的生态环境友好、土地资源的高效开发和安全、陆-海统筹发展,也关乎该地区的乡村振兴。黄河三角洲现有的800万亩盐碱荒地多分布于近海低地,海拔低、盐碱重(含盐量一般0.6%—1.0%,高者达3%以上),这造成该地区盐碱地改良难度大[5-7]。因此,盐碱地农业高质量发展成为该地区可持续发展的重要环节,且面临重要挑战。探索盐碱地农业开发采用什么理念和理论指导,采用什么模式和技术体系,以及采用什么样的生产方式,不仅对于黄河三角洲生态保护和高质量发展,而且对于全国的盐碱地高效开发,都具有重要指导意义。

1 黄河三角洲盐碱地农业发展面临的挑战习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话中提出,要坚持绿水青山就是金山银山的理念,推进水资源节约集约利用。黄河三角洲作为黄河出海口的重要区域,地处河-海-陆交互区,是工业(石油) -农业-湿地复合区。其肩负着兼顾经济高效发展和生态保护、资源可持续利用协同发展的重任,面临着重大挑战。

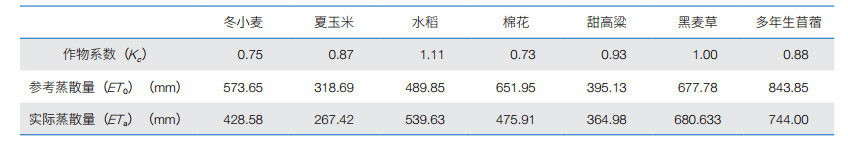

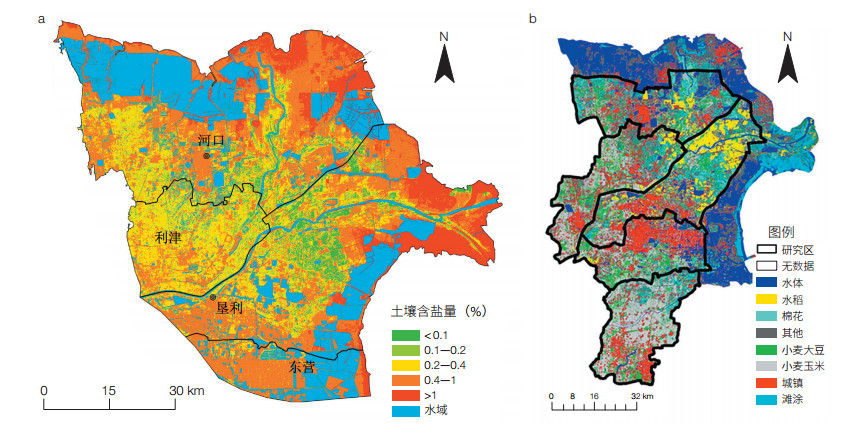

1.1 面临盐碱地改良和高效利用的挑战该地区的农业发展首先面临的挑战是:土壤盐渍化严重,分布面积广,治理难度大。黄河三角洲盐碱地分布和土壤含盐量主要受到海水和气候条件的强烈影响。黄河三角洲盐碱地的分布具有3个方面特征。①空间分布。由于海水倒灌的影响,近海处的土壤含盐量高,离海岸远的农田土壤含盐量低;在河流两侧的农田,由于河流淡水的侧渗,以及灌溉水源充足,土壤含盐量也比较低(图 1a)。②时间分布。春、秋季节以返盐过程为主,土壤含盐量高;夏季是雨季,为盐分下行过程,但由于该地区地下水位浅,地下水含盐量高,可能也会出现盐分下行和上行交替过程,影响水肥管理。③种植分布。在水资源相对较好,引黄灌溉方便,土壤含盐量高的区域一般种植水稻;棉花主要是分布在土壤含盐量0.2%—0.4%的区域;小麦为主的轮作制分布在0.2%以下的区域(图 1b)。

|

| 图 1 东营市盐碱地分布(a)和种植分布(b) |

近海盐碱地土壤积盐严重。越近海的区域,由于海拔低、地下水埋深浅(1.0—2.0米)、海水入侵严重、地下水矿化度高、成土母质含盐量高等原因,加上蒸发量大,造成土体含盐量高、结构性差、返盐快。近海盐碱地持续、大量的返盐也极大地限制了传统盐碱地改造方法,如工程技术(深沟排水、排盐,以及打井抽取地下水降低地下水位)、化学技术(石膏法置换Na+)、生物技术(耐盐作物吸盐)等的应用效果,这导致对该地区盐碱地的治理难度大。

1.2 面临水资源不足和高效利用的挑战黄河三角洲高质量发展面临的另一重大挑战就是水资源不足。黄河三角洲现状供水总量为37.8亿立方米。其中,客水资源(黄河水)占据重要地位,占供水总量的53.4%;农业用水量占到80.4%,这说明农业用水是黄河三角洲区域的主要用水大户;而生态环境用水量极少[7]。因此,黄河水的供水时空分布不平衡、湿地生态需水容易受到工、农业和城市用水的挤占等,这些都会导致湿地生态系统维持面临退化风险。

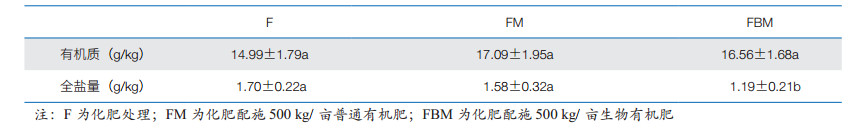

根据黄河三角洲区域东营和滨州2地12个气象站2005—2014年(共10年)的每日气温、风速、相对湿度及日照时数等实测数据,采用联合国粮食及农业组织(FAO)推荐彭曼公式和作物系统计算,得出黄河三角洲区域蒸散(图 2)和主要作物的耗水量(表 1)。

|

| 图 2 黄河三角洲区域蒸散 |

水稻、黑麦草和苜蓿是需水量较大的作物,灌溉用水量也是最大的作物。如果加上洗盐的用水量,则现状用水量还需要再增加100—200立方米/亩。因此,种植结构优化调整需要考虑作物需水量和灌溉用水量的约束。

2005—2015年,东营市耕地增加近60万亩,农业用水量却有所减少。2015年东营市耕地面积为335万亩,按粮食作物平均用水300立方米/亩计算,需水总量为10.035亿立方米。而当年农业用水仅5.72亿立方米,缺口达4.32亿立方米[4]。在当前水资源总量不变的情况下,需要兼顾盐碱地改造消耗的水资源、种植作物的需水量、农业的经济效益,统筹制定种植制度及其在黄河三角洲的布局规划。

1.3 农业生产对陆-海环境质量影响的挑战黄河三角洲地区种植业主要依靠大量化肥、农药、地膜的使用以获得产量。由于土壤盐碱导致化肥、农药利用率低,加上地下水位高、盐离子交换强,硝酸盐淋失非常严重,这是该地区环境面源污染的主要来源。2015年,东营市单位面积耕地施肥量35.7 kg/亩,约65%的化肥会进入土壤和地下水[7]。10年以上的大棚土壤硝态氮含量较棚外高4.7— 6.4倍,速效磷高4.6—16.3倍,速效钾高1.4—2.7倍。据中国统计信息网《东营市2018年国民经济和社会发展统计公报》 [8],该地区多年设施种植区地下水硝酸盐污染严重,含量最高的点位超标高达27倍[8]。

黄河三角洲羊的饲养较多,近年来大型生猪、鸡、鸭等养殖业也开始向该地区聚集。养殖业的粪污处理仍然面临环境污染的压力:由于畜禽粪便等废弃物中锌(Zn)、铜(Cu)、镉(Cd)等重金属残留较高,长期大量施用畜禽粪肥造成土壤重金属累积,加重了环境污染和生态危害[5]。

由于黄河三角洲陆-海交互,各生态系统间相互影响强烈,农田与湿地交错,物质能量交换频繁。因此,该地区种植、养殖的面源污染不仅对陆地的环境带来影响,而且对近海的污染物输入路径更短,输入量也更大,控制更困难,致使该地区环境压力要比其他农区更大。在发展农业生产的同时如何保护陆-海环境是该地区高质量发展面临的又一个重大挑战。

1.4 提高农业经济效益的挑战黄河三角洲地区种植结构基本是粮、棉、菜三大类。由于黄河三角洲地区盐碱地数量大、分布广,农业生产主要受到土壤质量和水资源的影响。据东营市人民政府《2017年全市农业种植结构优化》 [9],2017年东营市全年农作物总播种面积453.46万亩,较2016年下降3.3%。其中,粮食作物播种面积366.62万亩,较2016年增长5.4%;棉花播种面积55.40万亩,较2016年下降34.0%;蔬菜播种面积19.71万亩,较2016年下降18.8%;油料播种面积1.91万亩,同比下降3.5%。据滨州市人民政府数据,滨州市2017年粮食播种面积784.04万亩,较2016年增长14.7%[10]。其中,小麦播种面积373.67万亩;玉米播种面积4 0 2. 0 7万亩;棉花种植面积60.4万亩,较2016年减少38.4%;瓜果蔬菜累计播种面积80.5万亩,较2016年减少6.5%,相应产量减少4.8%。

黄河三角洲地区种植结构的变化,对当地农业效益也提出了挑战。受到近年来棉花价格下降的影响,盐碱地棉花种植面积大幅减少;粮食作物种植面积持续扩大,主要是以小麦和玉米为主的旱地作物。与原有棉田相比,冬小麦-夏玉米粮食作物每亩耗水增加146.7立方米(表 1)。在水资源受限的背景下,灌溉用水的增加导致了“棉改粮”的收益降低,限制了该地区农业经济效益的进一步提升。

生产规模小和现代化水平低也是限制农业生产效益提高的障碍因素之一。据统计,东营市家庭农场经营面积共43.4万亩,其中经营面积100亩以下的约占总量的30%,100—500亩的约占总量的43%,500— 1 000亩的约占总量的15%、1 000亩以上的约占总量的12%[11]。规模化种植可以促进农机装备的应用、新技术推广、生产管理规范,从而提高经济效益。但是,依据黄河三角洲的土地资源状况,1 000亩以上的规模农业所占比重较低。

黄河三角洲目前采用的还是传统种养殖技术为主,作物产量不高,品质不佳,效益也相对较低。根据当地小麦-玉米轮作种植,高产田效益约1 235元/亩;大面积的中低产田效益约565元/亩;水稻种植效益约462元/亩;盐碱地上棉花种植效益约195元/亩。可见随着盐碱地土壤含盐量增加,农业投入的收益是下降的,因此提高农业经济效益和促进农民增收遇到了瓶颈。

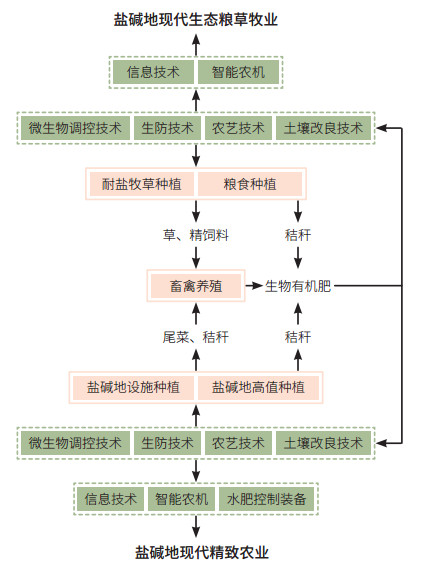

2 黄河三角洲盐碱地高效农业发展的新模式针对黄河三角洲盐碱地农业发展面临的挑战,我们提出盐碱地生态种养循环的高效农业发展新模式。即采用生态系统的理论和生态工程技术,以“宜粮则粮,宜草则草”为原则,建立盐碱地种植制度,构建盐碱地耐盐牧草种植-养殖-生物有机肥生产-盐碱地改良和肥力提升的生态循环农业生态系统,结合智能农机、现代信息技术,打造盐碱地现代生态草牧业和盐碱地现代精致农业。将盐碱地按照高投入、高产出的精致种植模式,有效提高水肥利用效率,提高经济效益(图 3)。

|

| 图 3 盐碱地生态种养循环和高效精致农业概念图 |

盐碱地生态种养循环模式遵循了生态系统结构功能、生态平衡和有机物食物链循环的原理,发挥植物、动物、微生物之间的生态协同功能,以农田土壤健康、生产力持续稳定,农业高产稳产、经济效益显著提高,以及生态环境全面改善为主要目标,构建能量物质循环流动路径洁净安全①、通畅高效②的生产系统。从种植系统生产的生物质资源全部参与循环,到实现能量物质在生态系统食物链中的流动和转化,功能性有益微生物在转化中起到关键的作用。该模式在黄河三角洲的应用需要做好4个方面的工作。

① 洁净安全是指在整个种养系统中控制有害物的输入,保证农产品、副产品、废弃物都是安全、卫生、无害的。

② 通畅高效是指在整个循环中,有机物类的农业废弃物全部参与循环,实现高效转化和能量物质的高效利用,实现经济增效、环境友好和资源高效“三同步”目标,促进盐碱地农业高质量发展。

(1)盐碱地土壤含盐量分级和水土配置种植分区。根据土壤含盐量,将土壤分为无盐碱、轻度盐碱、中度盐碱、重度盐碱4个等级;根据土壤含盐量等级,建立粮食种植区、优质牧草种植区、盐生经济作物种植区。种植区分区时除了要考虑作物耐盐性,还需要考虑水分利用效率、气候适应性、可利用性等。

(2)种养殖结构优化设计。根据盐碱地状况、资源条件,从经济效益、环境约束、资源约束等方面,应用系统工程的方法,进行种养殖结构的设计,实现经济效益最大化、资源利用高效化、环境影响最小化,最终实现生物质在系统内循环的平衡。

(3)技术集成配套设计。在土壤改良、肥力提升、植物生长调理、配套的作业机具和装备等方面,依据节本增效、环境保护、提高效率的原则,进行技术和产品的遴选、技术集成。

(4)农田水盐动态监控。在形成优化种植结构、技术集成系统方案的基础上,应用信息技术,做好土壤水盐动态的监控;根据土壤水盐状况及时调整方案,采取有效措施及时消除盐碱的危害。

2.2 盐碱地生态种养循环模式改良滨海盐碱地的效果通过生态系统工程技术进行种养系统结构优化,盐碱地生态系统功能修复,驱动生态系统生物质循环,以生产的生物有机肥提升盐碱地有机质含量并激发土壤微生物功能,快速改良土壤结构,突破滨海盐碱地改良的技术难题。

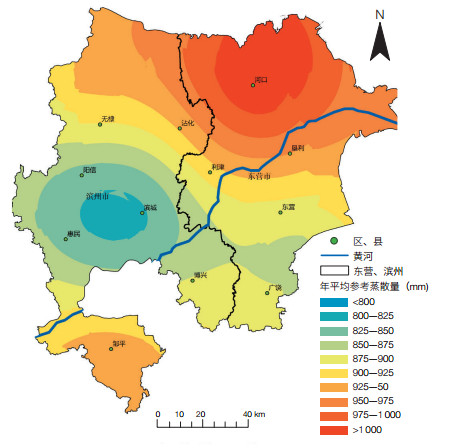

土壤有机质是反映土壤质量、维持土壤功能的重要指标,其含量受到土壤结构和土壤-作物-大气系统的生物化学过程的影响。通过对黄河三角洲土壤的取样分析,结果表明土壤有机质含量与土壤盐分含量密切相关。当表层土壤有机质含量达到19.1 g/kg及以上时,能够较好地抑制下层土壤盐分向表层土壤积聚[12]。利用黄河三角洲不同盐碱化程度农田的试验,我们逐步形成建立了以生物有机肥改良土壤结构,快速促进土壤团聚体形成,以及阻控土壤返盐为核心的综合配套技术。该综合配套技术如下:在改造第一年,通过压盐和施用生物有机肥,耕层土壤盐分下降并控制在0.3%以下,秋播种植耐盐小麦品种(如“小偃60”)、棉花或耐盐牧草;改造第二年,耕层含盐量下降到0.2%以下,可继续种植耐盐冬小麦品种,夏季冬小麦收获后种植玉米。连续3年采用该综合配套技术措施,耕层原始含盐量大于0.5%的样地,第一年改造后,冬小麦产量亩产可达300 kg,第三年小麦亩产达到400—450 kg。经过3年改造后的土壤状况见表 2。

通过生物有机肥的施用不仅提高了土壤有机质含量,土壤团聚体也在快速发生变化。不同有机肥处理对盐碱土微结构特征已经产生了明显的影响。根据图 4分析,微生物有机肥处理的土壤团聚体结构更为疏松,结构以复杂相互连通的多孔结构为主,其中施加生物有机肥处理土壤总孔隙度达到14.67%,显著高于施加有机肥处理(13.55%)和施加化肥处理(12.92%)。这说明采用微生物土壤改良材料确实可以快速改善土壤结构,抑制土壤返盐,使得土壤含盐量得到明显下降。

|

| 图 4 3种施肥措施下,3年改造后土壤孔隙结构 (a)施加化肥;(b)施加有机肥;(c)施加生物有机肥 |

通过盐碱地生态种养循环模式生产的生物有机肥施用到农田,除了对盐碱地土壤结构改良具有较好效果外,在土壤的其他物理、化学、生物性状改良方面也具有明显效果,为盐碱地高效精致种植提供了良好的土壤改良材料。

(1)快速提高土壤有机质。采用该技术,土壤有机质由原来的13 g/kg,提升至16 g/kg以上,土壤有机质提高20%以上。

(2)提高化肥利用率和利用效率。提高土壤对氮素的吸附能力,减少化肥损失约10%,提高肥料利用率约8%。有效降低氨挥发15%,减少氮淋失10%,土壤总氮库提升10%。设施蔬菜化肥施用减少30%以上。促进土壤钾素释放,提高速效磷含量。

(3)有效提高土壤耕层保水能力,提高土壤含水量。小麦节约灌溉用水量26立方米/亩,玉米节约灌溉用水量30立方米/亩。小麦产量604 kg/亩,玉米产量685 kg/亩。

(4)减少土传病害和虫害,提高作物抗病、虫能力。有机肥配合微生物菌剂在持续施用的条件下,可抑制小麦纹枯病的发生,防治效果达45%,而且对小麦增产达11.6%—15.2%。防控蔬菜根结线虫效果65%以上,提高产量达10%以上;设施蔬菜全生育期基本不发病、没有重茬现象,土壤质量明显提升,化学农药使用减少100%,农产品质量明显提升。

(5)促进秸秆的快速腐解。在冬小麦生长季节,采用该技术的农田,玉米秸秆腐解速率表现为出苗至越冬期加快,60天时比一般土壤的秸秆腐解率高出6.13%。在夏玉米生长季节,采用该技术的农田,小麦秸秆腐解速率亦表现为前期加快,50天之内该技术的田块比一般田块的秸秆腐解率高2.22%—5.62%。

3 实施盐碱地生态种养循环模式,促进黄河三角洲农业高质量发展的思考根据黄河三角洲的自然资源条件,按照生态优先和高质量发展的方向,全域实施盐碱地生态种养循环模式,促进黄河三角洲农业高质量发展。

(1)画好农业高质量发展规划图。根据该地区盐碱地分布、水资源禀赋及经济效益目标进行全面规划,进行资源优化配置的农业生产结构优化布局。发展适土适水种植,发展以单位土地效益和单位水资源效益为核算的粮-草-畜牧-经济作物优化配置的盐碱地现代生态种养循环模式,实现各种高效农业模式空间结构优化布局下的能量物质有效循环和生态、经济效益平衡。

(2)建立农业大数据服务中心。该地区由于土壤水盐运动频繁,陆-海交互作用强烈,气候条件多变,农业生态系统的稳定性差,农业生产管理、调控难度也较大,特别还涉及到农业、城市、石油、工业和湿地等不同系统的复合度高,系统平衡、协同发展需要更加精确把握整个黄河三角洲的生态环境变化和农业生产状况变化的脉搏。建议采用遥感技术、传感器技术、客户端信息采集技术等,建设一个覆盖黄河三角洲的生态环境监测网络,并建立大数据服务中心为该地区农业高质量发展提供支撑。

(3)主抓农业绿色发展。农业高质量发展与生态、环境质量紧密关联,黄河三角洲全域树立“绿水青山就是金山银山”的意识。全域绿色,农业才能绿色,而农业只有走绿色发展的道路才能实现高效益发展。农业为该地区覆盖面积最广、自然要素关系最紧密、生态服务功能强的产业,应该鼓励发展有机农业、生态农业。要把生态原理、生态功能、生态要素更多地融入农业生产系统中,结合现代生物技术、现代信息技术和现代农机装备,发展现代生态农业,建立盐碱地现代生态农业模式和技术体系。

(4)创新科技-产业高效融合机制。黄河三角洲高质量发展需要有科技创新、人才队伍、产业发展、资金财力,以及有效政策支撑。但目前,该区域科技-产业融合仍然不活跃。要以市场为主导,以产业为动力,建立高效的融合创新机制——科技融合产业、产业融合科技。建议在黄河三角洲设立农业高质量发展科技-产业融合基金,政府、企业、金融三方融资,鼓励科技创新团队创业和融入企业联合创新,支持在企业内部成立技术创新实验室,共同解决黄河三角洲农业高质量发展面临的技术难题。

| [1] |

杨薇, 靳宇弯, 孙立鑫, 等. 基于生产可能性边界的黄河三角洲湿地生态系统服务权衡强度. 自然资源学报, 2019, 34(12): 2516-2528. |

| [2] |

崔宝山, 杨志峰. 湿地学. 北京: 北京师范大学出版社, 2006.

|

| [3] |

李硕雅. 高效生态农业——黄河三角洲农业可持续发展的必然选择. 农家之友, 2010, (5): 29-31. |

| [4] |

庞桂斌, 张保祥, 张双. 黄河三角洲地区农业用水水平分析. 济南大学学报(自然科学版), 2014, 28(6): 416-420. |

| [5] |

高明秀, 吴姝璇. 资源环境约束下黄河三角洲盐碱地农业绿色发展对策. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(7): 60-63. |

| [6] |

李念春, 张伟峰, 罗振江. 基于高效生态农业布局导向性的资源环境承载力评价——以黄河三角洲高效生态经济区为例. 山东国土资源, 2016, 32(8): 37-46. DOI:10.3969/j.issn.1672-6979.2016.08.008 |

| [7] |

庞桂斌, 张双, 傅新, 等. 黄河三角洲地区农业节水分区与适宜节水模式. 中国农村水利水电, 2016, (4): 21-24. DOI:10.3969/j.issn.1007-2284.2016.04.006 |

| [8] |

东营市统计局.东营市2018年国民经济和社会发展统计公报.[2019-03-18]. http://www.dongying.gov.cn/art/2019/3/13/art_88794_6379789.html.

|

| [9] |

东营市统计局. 2017年全市农业种植结构优化.[2017-09-18]. http://www.dongying.gov.cn/art/2017/9/18/art_40802_3048727.html.

|

| [10] |

滨州市人民政府.种植业.[2019-02-28]. http://www.binzhou.gov.cn/shiqing/html/3761.html.

|

| [11] |

大众网.东营市家庭农场蓬勃发展目前已达到1039家.[2017-03-29]. http://dongying.sdchina.com/show/4077684.html.

|

| [12] |

谢文军, 张衍鹏, 张森, 等. 滨海盐渍化土壤理化性质与小麦生产间的关系. 土壤学报, 2015, 52(2): 461-466. |