2. 中国科学院地理科学与资源研究所 中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室 北京 100101;

3. 中国科学院大学 资源与环境学院 北京 100049;

4. 中国科学院科技战略咨询研究院 北京 100190

2. CAS Key Laboratory of Regional Sustainable Development Modeling, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

3. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

4. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

2019年2月18日发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确提出粤港澳大湾区要“建设富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群”。改革开放40年来,粤港澳大湾区的一体化程度不断提高,逐渐成长为我国综合实力最强、开放程度最高、经济活力最旺盛的区域之一。在未来的发展过程中,需要进一步找准与世界级湾区的发展差距,不断汲取世界级湾区的发展经验,在发展质量、产业协调与影响力等方面更好地规划和调整大湾区的发展路径。

国内外关于世界级湾区产业发展的研究成果非常丰富,学者们对纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区等世界级湾区的发展路径与经验进行了比较与总结,并在此基础上提出湾区优化发展的思考与建议。研究发现,世界级湾区崛起过程的背后是产业持续的转型升级,以及经济、社会、政策、文化、环境等各个层面的优化与协调过程;目前,粤港澳大湾区的发展与世界级湾区仍存在一定差距,未来需要在政策环境体制、市场融合和资源配置机制、产业分工和空间匹配、教育科研事业发展、创新走廊作用的发挥,以及基础设施和生态人文环境等方面着力提升湾区的发展品质[1-6]。其中,世界级湾区的科技、创新和人才发展是当前的热点话题之一[7-9],一些学者从空间格局[10]、能源发展[11]等方面对世界级湾区发展的路径进行了比较研究,这为我国湾区产业发展提供了相关参考和借鉴。

总体来看,有关世界级湾区及粤港澳大湾区的比较研究更加注重湾区全局的发展历程梳理与概括性数据的比较,缺少对湾区内部的观察。而湾区产业发展不仅需要全局的发展目标与战略,更需要通过推动湾区内部城市间协调发展,充分发挥湾区特有的地理区位、空间格局、交通物流、人口人才、产业经济、生态环境、政策红利等各方面优势,促进湾区功能的优化提升。因此,本文强调湾区产业研究应将全局发展与内部协调相结合,在总结世界级湾区产业发展路径与经验的基础上,从湾区整体和内部城市2种尺度将粤港澳大湾区与世界级湾区进行比较,分析粤港澳大湾区与世界级湾区的优势与差距。

1 世界级湾区产业发展路径与经验 1.1 纽约湾区纽约湾区也被称为纽约大都市区,美国总统行政办公室(EOP)于2018年发布的有关都市统计区划定的文件中,涉及纽约湾区的主要有新泽西-纽约-宾夕法尼亚(NY-NJ-PA)都市统计区和纽约-新泽西-康乃狄格-宾夕法尼亚(NY-NJ-CT-PA)联合统计区2种划分方法,前者包括纽约市在内的周边23个县,后者为31个县。本文为了使纽约湾区与粤港澳大湾区更有可比性,选取了划分范围更大、区域城市等级体系与粤港澳大湾区更相似的NY-NJ-CT-PA联合统计区所确定的范围。2018年,纽约湾区共有人口2 268万,面积达3.45万平方公里,城市化水平达到90%以上,国内生产总值(GDP)超过2万亿美元。

历史上,纽约湾区曾经抓住了第二次工业革命大繁荣的机遇,繁荣兴盛的对欧贸易往来促进了港口群的大发展;纽约成为当时的国际航运中心,在二战后带动了纽约及其周边成为全球最繁华的地区。但是,随着城市劳动力、商务成本等的上升,制造业开始从中心城市迁出,纽约湾区进入后工业化阶段。产业的强大和美元霸权的逐步建立又推动了金融保险、专业服务等服务业快速兴起。20世纪70年代以后,纽约逐渐超过伦敦,成为世界金融的核心中枢,并在之后继续强化其金融中心地位。曼哈顿中城是世界上最大的中央商务区(CBD),其中华尔街则号称世界金融的心脏,拥有纽约证券交易所和纳斯达克交易所,聚集了100多家国际著名的银行与保险公司的总部,是名副其实的“金融湾区”。冷战后,纽约湾区继续利用其世界金融的核心地位,其金融业、奢侈品、都市文化等都持续强化其世界性影响力。但是,金融业的过度发展和人工成本的高涨也造成了制造业等实体经济的逐渐抽离。

从纽约湾区的产业发展路径上看,纽约湾区利用发展外向型经济的良好条件,使商贸、金融行业在区域内聚集,发展成为全球经济的领导者。纽约湾区先后进行过4次区域总体规划,建立了一批重要的基础设施、经济开放空间、经济发展项目,强调建立以工作和交通为中心的可持续社区[12]。通过一系列引导性政策,纽约市不断强化其现代服务业职能,将制造业等传统产业逐渐转移到郊区,促进产业转型升级,继而促进纽约市为中心的生产性服务业、知识密集型产业等新兴产业加速发展[13]。

1.2 旧金山湾区旧金山湾区地处美国加州北部,其范围本文采用加利福尼亚州圣何塞–旧金山–奥克兰(San Jose–San Francisco–Oakland, CA)联合统计区域的界定方法,由圣克拉拉、旧金山、阿拉米达等14个县组成。旧金山湾区总人口数达966万,著名的硅谷就在这一区域之内,属于典型的“科技湾区”。

20世纪50年代初—60年代末,是旧金山湾区崛起和初步发展时期。此时,旧金山湾区发展相对缓慢,其产业发展远不及美国东海岸的电子业和半导体业。20世纪70年代初—80年代中期,是以硅谷为代表的旧金山湾区大发展时期。1971年微处理器的发明使得旧金山湾区乃至整个美国进入微电子时代[14]。在这一时期,硅谷不仅在美国,而且在整个世界上都是发展最快、最为富有的地区。20世纪80年代—90年代中期,由于硅谷自身发展的不完善、美国政府政策的调整,以及日本等国的挑战等原因,旧金山湾区一度处于低潮时期。但是,20世纪90年代初软件业的崛起使旧金山湾区很快度过了危机。这一时期,旧金山湾区逐渐成为一个设计和发明的知识中心,而渐渐将组装制造业和封装业等分散到临近各州和世界各地。20世纪90年代中期至今,旧金山湾区大规模进入网络时代,谷歌、苹果、脸书等互联网巨头和特斯拉等高科技企业的全球总部都出现在这里。旧金山湾区也因气候环境宜人、创业条件完备,集聚了越来越多的高科技人才,科技创新发展迅猛。

从发展路径上看,旧金山湾区抓住了第三次工业革命兴起的机遇,围绕斯坦福大学、加州大学伯克利分校等20多所著名大学及硅谷科技创新区等创新资源,大力推动信息技术产业发展,成为全球创新高地和最重要的科技创新中心之一;高科技经济占据了该湾区半壁江山。因此,虽然同样面临了部分重复性制造业的转移离开,但旧金山湾区仍旧在全球科技创新活动和高科技产业的发展中占据着重要的引领地位[15]。

旧金山湾区代表了一种新的开发模式,即不同于重工业化时期主要对地域和物质资源的广度开发,而是后工业化时期对信息和智力资源的深层开发。硅谷不仅是美国西部经济第二次开发的典型代表,还是世界其他国家和地区进行高技术开发所效仿的对象。硅谷的崛起使全球从工业时代过渡到信息时代。同时,旧金山湾区拥有最开放的经济空间和富有效率的科技金融体系,是全世界风险投资行业最发达的地区,其风投行业与创业板市场相互促进。在企业科技研发、成果转化、产业化发展等各个阶段,各类社会资源得以充分调动和配置,满足了高科技产业的发展需求。

1.3 东京湾区东京湾区位于日本本州岛,包含东京及其周围的7个县,是世界上人口最多、城市基础设施最为完善的大都市圈。东京湾区以日本1/3的人口创造了该国2/3的经济总量,拥有六大港口和两大国际机场,年货物吞吐量超过5亿吨,并与全球主要城市之间建立发达的海陆空立体交通网,成为日本最大的工业城市群和国际金融中心、交通中心、商贸中心和消费中心。

20世纪50年代之后,东京湾区把握住了全球第一次产业转移的机遇,建成了日本最大的工业城市群。由于东京湾区具有东京港、横滨港、川崎港等优良港口,以及发达的铁路、公路网络,适合以原材料进口和制成品出口为基础的工业生产及供应日本国内外市场,从而吸引了大量的工业在东京湾区聚集[16],并吸收了大量的农村劳动力向东京湾区集中。当时,东京湾区的钢铁、机械、化学等重工业,造船、汽车等组装业,以及造纸、食品、服装等轻工业同时得到了发展。随着工厂及人口的集中,带来了土地、工资等要素价格上涨,以及工业用水不足、交通拥堵、环境污染等各种产业过度聚集的问题。面对发展中存在的问题和挑战,在政策和市场的推动下,东京湾区的部分夕阳产业从20世纪70年代开始逐渐向日本其他地方及周边国家转移。20世纪80年代以后,随着全球化快速发展及日元大幅升值,东京湾区制造业向海外转移的速度加快。在上述产业经济的发展演变过程中,东京湾区的产业逐渐向高附加值工业、服务业及新经济方向发展。目前,东京湾区以先进制造业、金融和化工业为主,在庞大港口群的带动下,现代物流、装备制造和高新技术等产业十分发达;在汽车制造、精密机床、电子产品等领域引领全球发展;并且,三菱、丰田、索尼等一大批世界五百强企业总部设于此地。

东京湾区的产业发展虽然一直在追求向高附加值和新技术引入的方向移动。但是,对于现代通信和半导体装备等新兴产业方向的发展比较缓慢,加之人口的老化与下降拖累了日本国内市场对新产品的接受和吸纳度,未能有效抓住新一轮科技革命和产业变革带来的机遇,导致其在部分新兴产业的竞争中被中国、韩国等东亚邻国超越,这也是日本出现“ 30年停滞”的部分原因[17]。

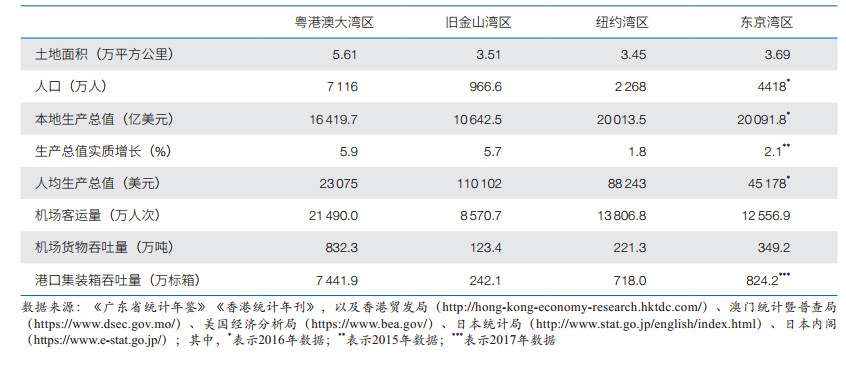

2 粤港澳大湾区的优势与差距 2.1 粤港澳大湾区具有成为世界级湾区的总量规模粤港澳大湾区是一个规模庞大,充满活力,竞争力不断提升的“新兴湾区”。粤港澳大湾区面积广阔、人口众多,包含广东省9个城市(以下称“珠三角9市”)和香港、澳门2个特别行政区,区域土地面积5.61万平方公里,人口超过7 000万,远远领先于其他湾区——世界银行发布的报告显示,珠三角在规模和人口上已成为全球最大的城市连绵区[18];经济总量上具备世界级湾区的规模,2018年生产总值为1.6万亿美元,超过旧金山湾区,尽管与东京湾区和纽约湾区存在一定差距,但基本可以比肩;人流、物流远远领先于其他湾区,尤其在机场货物吞吐量和港口集装箱吞吐量方面甚至超过了其他3个湾区的总和(表 1)。然而,在人均生产总值方面,粤港澳大湾区人均GDP在2018年达到了23 075美元,与世界级湾区还存在非常大的差距:东京湾区的人均GDP约为粤港澳大湾区的2倍,纽约湾区接近粤港澳大湾区的3.8倍,旧金山湾区为粤港澳大湾区的4.8倍。粤港澳大湾区具有广阔的发展前景,经济增速方面,粤港澳大湾区与旧金山湾区基本持平,领先于纽约湾区和东京湾区,是世界最具活力与潜力的湾区之一。

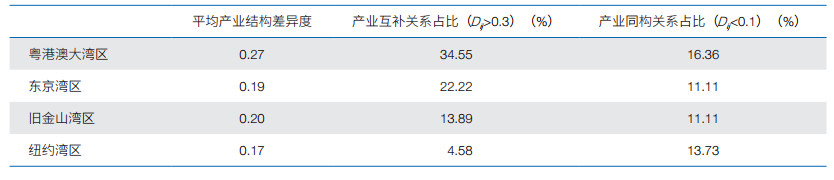

粤港澳大湾区制造业发达,第三产业比重为四大湾区最低,高端服务业发展相对滞后。粤港澳大湾区也被誉为“世界制造业基地”,相比其他湾区,其工业GDP占比达到29.0%(图 1)。东京湾区和旧金山湾区都具备较为雄厚的制造业基础。例如,旧金山的机械制造、船舶制造、电子工业都比较发达,为科技创新产业打下了坚实的基础。相比之下,纽约湾区工业占比较低,仅为5.4%。在服务业发展方面,粤港澳大湾区第三产业比重为66.7%,为四大湾区最低。值得注意的是,粤港澳大湾区“其他”产业的占比最低。由于数据的限制,本文无法全面地展现其他细分产业结构。这一部分包括教育、医疗、科技信息产业、专业技术服务、文化娱乐等高端服务业,而在这些方面粤港澳大湾区与其他世界级湾区的差距十分明显。例如,纽约湾区的就业结构中,医疗、社会服务、教育、专业科技服务和信息产业占到了总体就业的近40%,未来粤港澳大湾区产业高级化程度还有很大提升的空间。

|

| 图 1 世界级湾区产业结构对比 由于美国部门县级细分产业数据披露不全,纽约湾区和旧金山湾区分别选取了18个和9个县作为样本 |

产业结构的差异反映了经济发展阶段和发展模式的差异性。纽约湾区和旧金山湾区、东京湾区依次通过产业转移和产业机构升级,已经走完了以制造业为主要增长动力的工业发展阶段,产业结构日趋成熟。它们的经济发展以房地产业、金融服务业、高科技产业和批发零售等产业为主要驱动力。而粤港澳大湾区最主要的产业为工业和进出口贸易;其中,内地以工业为首要产业,香港以进出口贸易服务为主要产业,澳门的旅游博彩业尤为发达。

2.3 香港、澳门与珠三角9市间产业互补水平高,合作潜力大为了分析各大湾区的产业分工合作水平,引入地区的产业结构差异度指数[19, 20],其计算公式为:

(1)

(1)

其中,Dij表示区域产业结构差异度指数,i和j是2个相比较的区域;Xik是i区域k产业的地区生产总值,Xjk为j区域k产业的生产总值,Xi和Xj表示2个不同地区的生产总值。Dij 的值在0和1之间变动:如果其值为0,表示2个相比较地区的产业结构完全相同;如果其值为1,说明2个地区间产业结构完全不同。也就是说,Dij的值越大表示地区间产业结构的差异程度也越大。

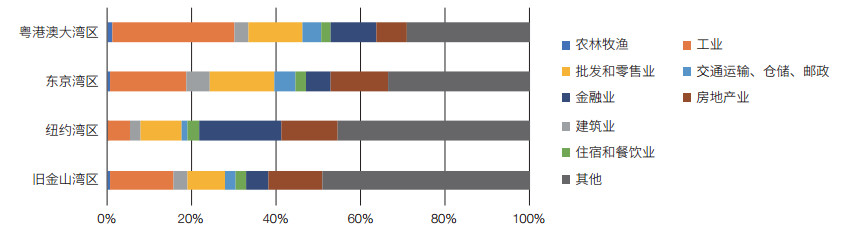

粤港澳大湾区产业分工水平相对较好,具有巨大的产业合作空间和潜力。分别对粤港澳大湾区和世界三大湾区的产业结构差异度进行计算,结果发现粤港澳大湾区的平均产业差异度系数为0.27,东京湾区为0.19,旧金山湾区为0.20,纽约湾区为0.17。从产业大类来看,粤港澳大湾区的差异化水平高于其他3个湾区(表 2)。

粤港澳大湾区的产业互补关系占比与产业同构关系占比呈现“双高”的特征。将产业结构差异度指数0.1和0.3作为划分界限,将城市间的产业结构差异度水平小于0.1的城市间产业关系划分为“产业同构”,将产业结构差异度水平高于0.3的城市间关系界定为“产业互补”。对比世界级湾区产业结构差异度数据发现,粤港澳大湾区的产业互补关系占比最高,产业同构关系占比也处于最高水平。这说明粤港澳大湾区既存在较强的产业分工,又存在较为严重的产业同构现象。

粤港澳大湾区产业布局调整的任务较重,但是其产业合作前景更大。各市间的产业结构差异度指数表明,香港、澳门与珠三角9市的绝大多数城市产业互补能力较高:香港以金融服务、旅游、贸易、物流、专业服务为主要产业,澳门的主要产业以博彩旅游、建筑地产、金融服务为主,而珠三角9市形成了特色较为鲜明的以制造业为主导的产业体系。珠三角9市之间,除了广州和佛山之间形成了较强的产业互补关系外,珠海、江门、中山、东莞4个城市之间产业同构关系严重,中山、东莞、惠州相互之间产业同构水平同样较高。可以说,粤港澳大湾区目前主要形成了以香港、澳门和珠三角9市之间的产业互补关系,而珠江三角洲两岸制造业带的分工合作关系需要进一步统筹协调。与其他世界级湾区的产业分工合作水平相比,粤港澳大湾区产业分割格局严重,但是,一旦形成更高水平的产业合作关系,将会释放出更大的经济增长潜力。

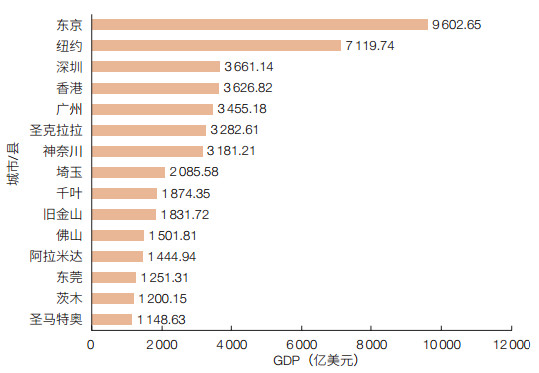

2.4 粤港澳大湾区城市国际竞争力和影响力不足粤港澳大湾区相对缺乏具有国际竞争力和影响力的世界级城市。纽约湾区在以华尔街为代表的金融业方面形成了巨大的国际影响力,是公认的总部经济中心。旧金山湾区中的旧金山、奥克兰和圣何塞具有强大的高新技术产业竞争力,是具有世界影响力的高科技湾区。东京湾区中的东京、埼玉、神奈川和千叶县制造业发达,形成了京叶、京滨两大工业带,集中了化工、钢铁、装备制造、高新技术、现代物流、游戏动漫、高新技术等产业。在经济总量排名中,深圳、香港、广州分列四大湾区城市GDP排名的第3—5位,但与东京和纽约还存在较大差距(图 2),在世界城市体系中处于相对弱势的地位。

|

| 图 2 2018年纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区、粤港澳大湾区主要城市GDP排名(前15名) 纽约湾区和旧金山湾区以县(county)为统计单元,如排名中的纽约为纽约县(即曼哈顿);另,东京湾区为2016年统计数据 |

粤港澳大湾区仍缺少一张具备主导权和影响力的世界级名片。根据全球化与世界级城市研究小组(GaWC)公布的2018年全球城市分级排名,香港、广州和深圳入围世界一线城市:香港评级分为Alpha+级,位列伦敦和纽约之后;广州评级为Alpha级,排名为世界第27位;深圳评级为Alpha−级,位列第55位。粤港澳大湾区尽管有香港、深圳、广州3个世界一线城市,但是城市之间分割格局较为严重,难以对整个湾区的发展起到强力的带动作用,需要进一步整合形成合力,其世界竞争力的打造之路任重道远。

3 经验与启示 3.1 世界级城市群产业发展的共性经验湾区经济作为一种滨海经济形态,其发展潜力来源于港口都市群的带动作用,湾区独特地形的经济与产业聚集效应,以及背后强大的国内市场支持。成功的湾区要具有开放经济的结构、高效的资源配置能力、强大的产业集聚功能和发达的国内外际交流网络等特征。不过世界三大湾区的演化方向有所差异:纽约湾区偏重于向服务业的聚集;旧金山湾区特别注意对创新的追求;东京湾区在建设部分新兴产业的竞争中反应比较迟滞。加之特有的人文和社会环境条件不同,三大湾区目前走上了差异非常大的发展道路。但是,世界级湾区还存在很多共性的发展经验可供借鉴。

(1)世界级湾区拥有全球领先的外向型港口群,依靠湾区港口群建设了与外部国际市场的对接体系。进而带动了以面向全球的交通和物流为基础建立的经济模式不断强化,建立了与全球市场的对接度。这些湾区都拥有的天然良港使之与世界其他国家的外向经贸联系非常方便。纽约、旧金山、东京三大湾区的经济都具有非常开放的经济结构、发达的国际交往网络等优点。

(2)世界级湾区内部城市群之间的交通成本低、集成度高,建设了完善的内部交通和基础设施体系。濒临大洋的海运优势、成熟快捷的陆路运输网和其他相关基础设施建设,意味着发展产业必要的生产资料运输也会享有很低的物流成本。同时,湾区竞争力的另一方面则是通过产业集群与科技园区的叠加、不同城市之间的协作分工实现的。

(3)世界级湾区建设形成了具有特色的产业集群体系,在特色产业领域达到较高的聚集度。新的产品与服务在诞生之初,需要反复的测试,这样就需要就近具备强大的集群制造能力为新产品提供成本下降的空间,以应对反复的产品中试和市场测试,并在测试成功后具有在竞争对手模仿之前迅速扩大生产的能力。

(4)世界级湾区都逐步建立了成熟的产业服务体系。当代的高科技创新研发的成本越来越大,过去在一间车库里就可以创造最新产品的模式基本已一去不返。由于在新技术发明与引入的创新前期就需要大量风险资本或天使基金的投入,后续的发展壮大更需要巨额的融资,高效的资源配置能力、强大的集聚外溢功能是形成产业创新集群的基础。因此,纽约、东京等湾区也都伴有全球最强的金融之都。

3.2 对粤港澳大湾区建设的启示历史发展的轨迹表明,纽约、旧金山、东京等著名湾区的发展都经历了从工业聚集向服务业聚集和创新资源聚集的提升。相比之下,粤港澳大湾区具备了成为世界级湾区的总量规模,但是增长模式粗放,与世界级湾区存在较大差距。通过学习借鉴三大湾区的发展经验,比较粤港澳大湾区与世界级湾区的产业发展特征,得出3点启示。

(1)先进制造业与现代生产性服务业融合发展将是粤港澳大湾区的优势和机遇。粤港澳大湾区的产业结构具有明显的工业化和区域化特征,制造业发达;其除了拥有大量的传统制造业之外,还具备良好的高新技术产业与先进制造业基础和优势。粤港澳大湾区产业链发达完善,专业化程度较高,聚集效应明显,被誉为“世界制造业基地”。但是,与世界级湾区相比,粤港澳大湾区服务业尤其是高端服务业发展相对不足。粤港澳大湾区良好的制造业基础为研发设计、科技成果转化、物流、信息技术、金融保险、知识产权及相关法律服务等生产性服务业提供了发育的土壤与广阔的发展空间,因此应抓住此机遇大力发展创新型经济。未来先进制造业与现代生产性服务业融合发展将是粤港澳大湾区特色产业集群的一张亮眼的名片,也是粤港澳大湾区跻身世界级湾区的有力抓手。

(2)应不断完善湾区发展协调机制,整合岸线资源,统筹区域产业分工合作体系。粤港澳大湾区内部产业分割较为严重,缺乏紧密高效的产业协同机制。①需要协调好珠三角东西两岸的产业分工合作关系,对岸线进行合理布局,明确产业定位,打造具有竞争力的特色产业集群。与此同时,珠三角9市的制造业优势明显,现代服务业优势相对不足,香港、澳门则具有发达的贸易、物流、金融服务业和旅游业,和珠三角其他城市形成了良好的互补,产业合作前景巨大,一旦形成更高水平的产业合作关系,将会释放出更大的经济增长潜力。②在产业和创新资源的聚集发展过程中,三大湾区都出现过产业、人口的过度集中导致地价上涨、交通拥挤、环境破坏等负面影响,也带来了所在国区域发展的不平衡等负面效果。例如,美国东、西海岸和中部地区、日本关东和关西的差距日益扩大,都造成了很多社会矛盾。因此,我国在发展“湾区经济”的过程中可以借鉴三大湾区发展的经验和教训,不断完善湾区发展协调机制,控制和处理好资源过度集中造成对中心都市经济、社会、环境等方面造成的过度压力和负面影响。

(3)进一步加强基础设施建设,营造包容性创新文化氛围。粤港澳大湾区未来要进一步加强港口、交通、通信等基础设施建设,建设发达的内外部交通基础设施体系。对内降低湾区内部的交通与物流成本,促进要素流动,对外建立起广泛的国际市场联系。在港口建设方面,粤港澳大湾区港口众多,应进一步展开调查研究,学习国内外港口群建设的先进经验,科学定位各港口的功能定位,理顺各大、中、小港口的层级关系和“外贸、中转、内贸”服务功能协调关系。重视港口群的统筹协调管理,充分发挥合力。与此同时,粤港澳大湾区需重视提升教育、医疗、体育文化等生活基础设施体系质量,真正建设成为“宜居、宜业、宜游的优质生活圈”,汇聚国内外人才,营造包容性创新文化氛围。

| [1] |

唐红军. 国外关于湾区经济的理论与实践及其对粤港澳大湾区的启示. 特区经济, 2019, (2): 48-50. |

| [2] |

覃艳华, 曹细玉. 世界三大湾区发展演进路径对粤港澳大湾区建设的启示. 统计与咨询, 2018, (5): 40-42. |

| [3] |

刘艳霞. 国内外湾区经济发展研究与启示. 城市观察, 2014, (3): 155-163. |

| [4] |

林贡钦, 徐广林. 国外著名湾区发展经验及对我国的启示. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2017, 34(5): 25-31. |

| [5] |

张胜磊. 粤港澳大湾区发展路径和建设战略探讨:基于世界三大湾区的对比分析. 中国发展, 2018, 18(3): 53-59. |

| [6] |

张胜磊. 粤港澳大湾区建设:理论依据、现存问题及国际经验启示. 兰州财经大学学报, 2018, 34(5): 12-21. |

| [7] |

余碧仪, 黄何, 王静雯. 国际三大湾区科技人才发展经验对粤港澳大湾区的启示. 科技创新发展战略研究, 2019, 3(3): 45-50. |

| [8] |

龙晓, 孙波. 建设粤港澳大湾区科创中心的建议——基于世界其他湾区的经验借鉴. 科技创新发展战略研究, 2019, 3(1): 6-10. |

| [9] |

谭慧芳, 谢来风. 粤港澳大湾区:国际科创中心的建设. 开放导报, 2019, (2): 61-66. |

| [10] |

Yang C, Li Q Q, Hu Z W, et al. Spatiotemporal evolution of urban agglomerations in four major bay areas of US, China and Japan from 1987 to 2017:Evidence from remote sensing images. Science of the Total Environment, 2019, 671: 232-247. |

| [11] |

黄丽, 朱婷, 林诗琦. "绿政"视角:硅谷新一轮创新的思考与实践. 世界地理研究, 2019, 28(6): 211-219. |

| [12] |

Bromley R. Metropolitan regional planning:Enigmatic history, global future. Planning Practice & Research, 2001, 16(3-4): 233-245. |

| [13] |

Sassen S. The Global City: New York, London, Tokyo. 2nd ed. New York: Princeton University Press, 2001.

|

| [14] |

左学金. 国内外开发区模式比较及经验:典型案例研究. 社会科学, 2008, (9): 4-12, 187. |

| [15] |

Walker R. The boom and the bombshell: The new economy bubble and the San Francisco Bay Area//The Changing Economic Geography of Globalization. London: Routledge. 2006: 121-147.

|

| [16] |

Ma W. The Tokyo Bay Area Development:Lessons to Be Learned. Hong Kong:HKTDC Research, 2018. |

| [17] |

刘瑞. 开发型国家:日本模式与中国模式之比较. 学习与探索, 2010, (2): 116-119. |

| [18] |

Deuskar C, Baker J L, Mason D. East Asia's Changing Urban Landscape: Measuring A Decade of Spatial Growth. Washington DC: World Bank Publications, 2015.

|

| [19] |

Sun G Z, Ng Y K. The measurement of structural differences between economies:An axiomatic characterization. Economic Theory, 2000, 16(2): 313-321. |

| [20] |

关爱萍. 产业同构测度的方法. 统计与决策, 2007, (19): 32-34. |