编者按 冰冻圈是地球系统中水体处于冻结状态的负温圈层,主要分布在地球两极和高山地区。在人类演化与进步的漫长过程中,冰冻圈起到了重要作用。一方面,冰冻圈服务为人类社会提供了各种惠益和福祉,如淡水资源供给、水文调节、生态调节等;另一方面,冰冻圈灾害,如雪崩、冰川泥石流等,也给人类经济社会带来了严峻挑战。

自18世纪工业化时代以来,人类活动造成全球气候变暖、海平面上升、冰冻圈退缩等诸多后果。如今,亚健康的地球能否继续惠益巨大的人口,能否保障人类繁衍和生存,是人类面临的重大考题。作为气候系统五大圈层之一,冰冻圈是气候系统的重要组成部分,也是气候变化最为敏感和明显的证据。

冰冻圈科学作为一门自然和人文深度交叉的新兴学科,其目的是认识自然规律,服务人类社会,促进可持续发展。随着全球变暖,冰冻圈正在变得愈发脆弱,这不仅影响自然系统,也将对全球的人文、经济、社会甚至是世界地缘战略格局产生深刻影响。如何应对地球面临的集自然与社会问题于一体的挑战,“人类命运共同体”的理念如何得到体现,这些都是冰冻圈科学需要研究的课题。本期“冰冻圈科学与可持续发展”专刊由中国科学院西北生态环境资源研究院秦大河院士指导推进。

2. 中国科学院青藏高原研究所 北京 100101;

3. 中国科学院大学 北京 100049

2. Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

在地球漫长的46亿年历史长河中,人类既是地球文明创造者,也是地球气候环境和资源破坏者。进入人类世以来,特别是20世纪50年代以来,气候环境风险急剧增加。2019年地球人口已超过78亿,21世纪中叶可能达到100亿,这进一步加重了地球的压力,加速气候环境生态系统不可逆转的破坏,进而制约地球支撑人类发展的能力。

联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第五次评估报告(AR5)指出:18世纪50年代工业革命以来,人类活动排放的温室气体、气溶胶、颗粒物、化学物质和其他杂质,以及土地利用情况的变化,这些因素导致了全球变暖效应。20世纪50年代以来,全球温升的一半以上是人类活动造成的(信度达95%以上) [1]。IPCC AR5还给出了未来不同经济社会情景下的温升、影响、适应和对策。但为维系地球可持续发展,仅用温升指标来衡量还不够,还应对地球生命支持系统的能源、淡水、食物安全,以及陆地、海洋、生物多样性等关键要素,建立一套类似《巴黎协定》规定的“为全球温升不超过工业化前2℃,力争不超过1.5℃”的定量表达,以指导社会经济走上可持续发展之路,最终实现联合国提出的《2030年可持续发展议程》中的17项目标[2, 3]。

冰冻圈是气候系统五大圈层之一,对大气、水资源和水循环、生态系统、陆地和海洋环境,以及社会经济可持续发展有重要影响。冰冻圈发育的地带性特征,决定了它的变化首先会影响到世界经济最发达的中高纬地区的国家和经济体,对中纬度地区的影响亦不可低估,加上其变化对海洋的影响,使低纬地区和小岛国家也不可避免,“牵一发而动全身”,从而波及全球[4]。

为全面研究冰冻圈及其变化的内在机理、对其他圈层和社会经济的影响及适应对策,短时期内冰冻圈科学从初创到向体系化发展,正在形成以圈层整体为核心,既综合了各要素的共同属性,又深入开展各要素相关过程的研究构架。冰冻圈科学研究内容涉及冰冻圈的物理学、化学和生物学过程,以及气候和水文、生态和资源、工程灾害、人文地缘、地理与地质地貌等多个方面。时间尺度从第四纪到未来几百年,空间上则从地球向行星拓展[5, 6]。其目标是不断发展与时俱进的学科内涵,为人类建设健康地球和实现可持续发展作出重要贡献[7]。

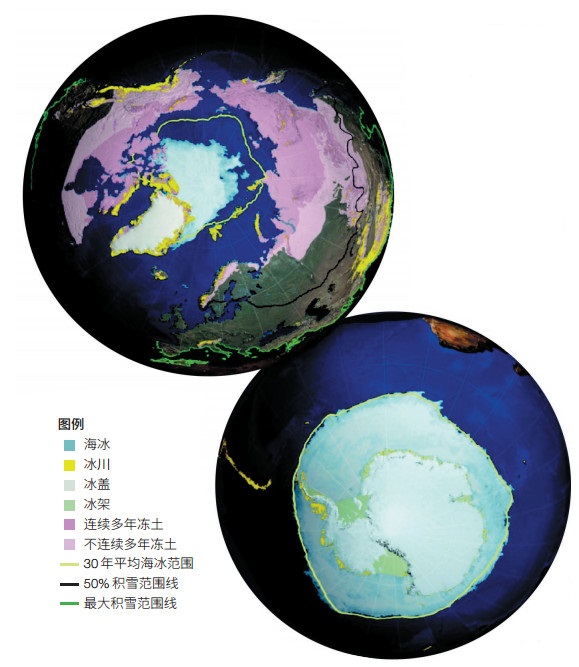

1 冰冻圈和冰冻圈科学 1.1 地球上的冰冻圈冰冻圈(cryosphere),是指地球表层连续分布且具一定厚度的负温圈层,圈内的水体一般处于冻结状态。在陆地表层,冰冻圈分布于地面及地面以下数十米至数百米,包括冰川(含冰盖)、冻土(多年冻土和季节冻土)、积雪、河冰、湖冰等,属于陆地冰冻圈。在海洋上,冰冻圈分布在水面上下数米至数百米,以及大陆架向下数百米范围内,如海冰、冰架、冰山和海底多年冻土等,属于海洋冰冻圈。冰冻圈还存在于大气圈0℃线高度以上的对流层和平流层内,如雪花、冰晶等冻结状水体,属于大气冰冻圈。水平方位上,地球高海拔和高纬度地区是冰冻圈发育的主要地带(图 1),在竖直方向上,冰冻圈覆盖了从海底以下数百米到对流层中高层。

地球陆地冰冻圈覆盖了全球陆地面积的52%— 55%。其中,山地冰川和南极冰盖、格陵兰冰盖覆盖了全球陆地面积的10%;积雪覆盖陆地范围平均为1.3%—30.6%,北半球多年平均最大积雪范围可占北半球陆地表面的49%;多年冻土区占全球陆地的9%—12%,北半球季节冻土(含多年冻土活动层)为33%。也有资料显示,北半球季节冻土多年平均最大可占到北半球陆地面积的56%以上,极端寒冷年份高达80%以上。

冰冻圈储存了地球淡水资源的75%,其中冰川和冰盖约占全球淡水资源的70%。全球5.3%—7.3%的海洋表面被海冰和冰架覆盖。北冰洋海冰最大范围可达约15×106 km2,夏季最小时约为6×106 km2。南大洋海冰范围于每年9月最大,约为18×106 km2;2月最小,约为3×106 km2。南极冰盖外缘的诸多冰架总面积约1.617×106 km2,占全球海洋面积的0.45%;北极地区的格陵兰冰盖和某些岛屿上的冰帽边缘也有冰架分布,但冰架体量远小于南极地区。全球海底多年冻土主要在北极地区,约占海洋面积的0.8%。大气圈内的含水总量为1.14×105 t,和陆地、海洋冰冻圈比,冰量最少、寿命很短[8]。

1.2 冰冻圈科学冰冻圈科学是研究自然条件下冰冻圈各要素形成、演化过程与内在机理,冰冻圈与气候系统其他圈层相互作用,以及冰冻圈变化的影响和适应的一门新兴交叉学科。冰冻圈科学的目的是认识自然规律,服务人类社会,促进可持续发展。

如果把冰冻圈作为一个整体,需要将其所有要素的共性进行归纳分类、综合分析、系统阐述,从圈层层面来开展研究,如冰冻圈的物理和化学性质、形成发育和演化规律、生物地球化学过程、观测与模拟、冰冻圈变化及其影响和适应对策、经济社会可持续发展、地缘政策等诸多方面。

强调冰冻圈圈层的整体性和注重圈层组成要素的个性并不矛盾,前者是学科发展的需要,后者是学科持续深入发展的基础。在对区域发展的影响方面,整个圈层的作用往往是问题的关键所在。例如,在某干旱区,其上游的冰冻圈对区域发展有制约作用,主要矛盾是水资源供给,其中就有很多问题需要解答:水资源在何时能提供?能提供多少?对区域发展的最大承载能力是多少?全球温升2℃时水资源如何变化?怎么避免这类风险?……要回答这类问题,如果仅从过去的冰川学或冻土学等单要素学科知识出发,很难较圆满解决,需要利用冰川、积雪、冻土综合研究,集成冰冻圈各个要素的水文特点,搞清圈层的时空变化,联系下游地区,特别是干旱区人文经济社会情况,再进行综合设计规划,方显示圈层整体的作用。

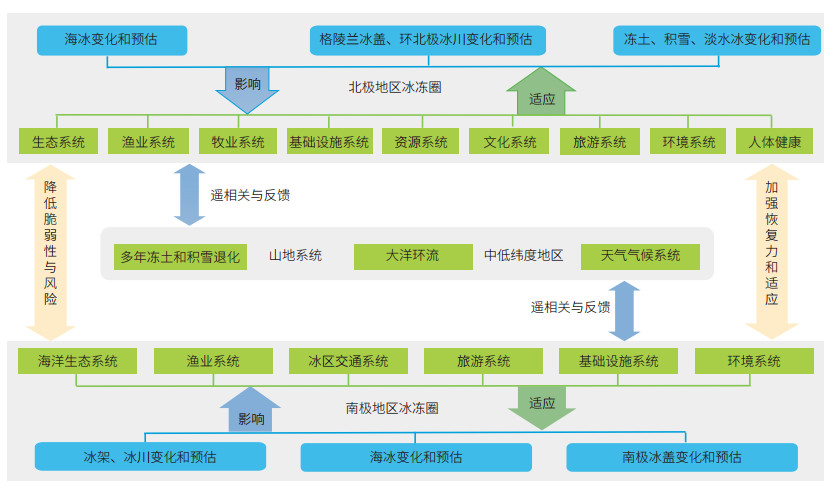

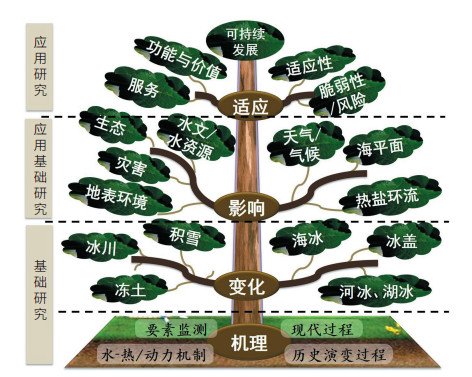

冰冻圈科学主要由冰冻圈各个要素的水热和动力机制和过程监测、变化、影响和适应研究4个阶层组成(图 2) [5]。

|

| 图 2 冰冻圈科学体系结构框架 |

冰冻圈的主体是地球表层自然固态水,不可避免地要与水有关的学科交叉,如山地冰川、积雪和水文水资源、冻土变化与生物多样性变化、海冰与海洋、大气冰冻圈与气象等。此外,冰冻圈还与自然灾害、工程地质、区域发展、地缘政治等相关。这些都说明冰冻圈科学是一门自然和人文深度交叉的综合科学。

2 冰冻圈科学体系的建立 2.1 冰冻圈科学专门研究机构的建立西方科学家提出了冰冻圈概念,中国科学家发展并初步建成了冰冻圈科学体系。由于发展阶段、方式和理念不同,所处自然条件和人口结构各异,西方虽然最早提出了冰冻圈概念,但在冰冻圈科学上发展却比较缓慢。1972年世界气象组织(WMO)在斯德哥尔摩联合国人类环境会议上,首次将“冰冻圈”这一独特自然环境综合体与大气圈、水圈、生物圈和岩石圈并列,明确了五大圈层之间的相互作用与反馈,奠定了气候系统的理论。2000年,世界气候研究计划(WCRP)科学委员会决定设立“气候与冰冻圈” (CliC)计划,旨在定量评估气候变化对冰冻圈各要素的影响,以及冰冻圈在气候系统中的作用。

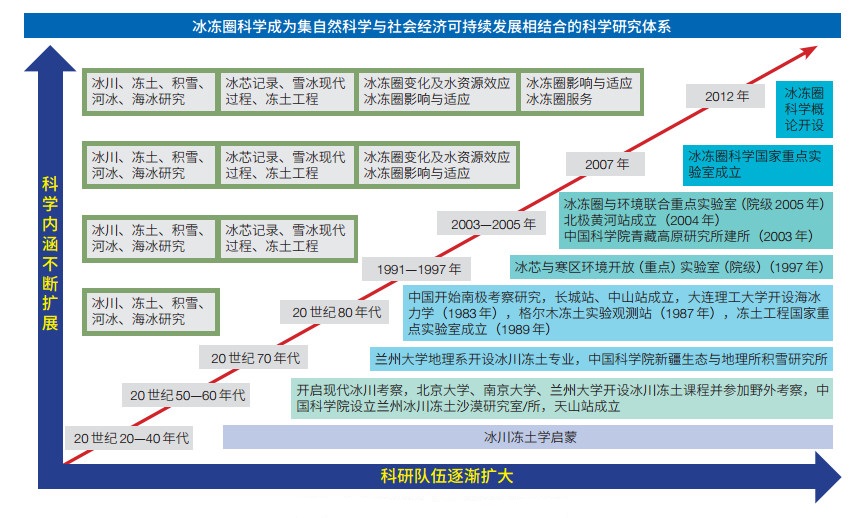

经过长期的学术积累,结合气候变化、可持续发展和健康地球建设,中国学者提出了冰冻圈科学的概念和理论框架,并建立了国际上首个以冰冻圈科学命名的专门研究机构[5]。早在20世纪20年代初,竺可桢在教授《地学通论》时就设立专章讲述冰川。20世纪50年代后期,施雅风组织祁连山和天山现代冰川考察,后在兰州设立中国科学院兰州冰川冻土研究所,该研究所成为中国冰冻圈科学研究基地。20世纪80年代起,冰冻圈在全球变化研究中的作用日益受到重视,2007年4月冰冻圈科学国家重点实验室成为国际上第一个以“冰冻圈科学”命名的研究机构。该实验室将冰冻圈过程与机理、冰冻圈与其他圈层相互作用和冰冻圈变化影响的适应与对策确定为3个重要研究方向,以期为社会经济可持续发展服务。冰冻圈科学国家重点实验室的建立和学科定位,显示了冰冻圈科学研究由单要素向圈层综合的转变和将自然科学与社会经济可持续发展有结合起来的转变,标志着冰冻圈科学的发展进入了新时代(图 3)。

|

| 图 3 冰冻圈科学在中国发展的主要历程 |

国际冰冻圈科学研究沿着2条主线展开:①以WCRP/CliC为主线展开。目标是加深对冰冻圈与气候系统之间相互作用的物理过程与反馈机制的理解,提高气候预测的准确性,为防灾减灾服务。②以国际冰冻圈科学协会(IACS)为主线展开。国际大地测量与地球物理学联合会(IUGG)于2007年8月将“国际水文科学协会”下属的“国际雪冰委员会”提升为“国际冰冻圈科学协会”,以推动冰冻圈单要素研究之间的联系。

2.2 建立冰冻圈科学框架体系冰冻圈科学始于冰川学、冻土学以及积雪、河冰、湖冰、海冰等的研究。从研究内容来看,在气候变化和区域可持续发展需求驱动下,冰冻圈科学根据自身特点,从动量、能量、水量、经济社会特征出发,不仅研究冰冻圈内在机理和过程,更加注重研究冰冻圈与大气圈、水圈、生物圈、岩石圈(陆地表层)及人类经济社会(人类圈)的相互作用。冰冻圈变化对各圈层的影响和适应研究,涉及社会经济与可持续发展,实用性强,社会需求迫切,这些内容丰富了冰冻圈科学的内涵,促进了学科体系的完善。从研究方法来看,冰冻圈科学研究同时使用自然科学和社会科学的方法,包括利用光学、热学、力学、电学、电磁学、化学、生态学的知识和方法,建立立体观测体系,采集冰冻圈各要素观测资料,完善实验室测试系统,发展冰冻圈全球和区域模式,并与地球系统模式嵌套;注意使用经济学、社会科学的原理,研究冰冻圈自身规律及其与社会的关系,分析冰冻圈变化的影响、脆弱性和适应性。

我国冰冻圈科学研究团队通过梳理国内外科学发展趋势,总结冰冻圈研究进展,解析冰冻圈科学内涵和外延,先后完成《冰冻圈科学词汇》《冰冻圈科学辞典》和《冰冻圈科学概论》(中、英文版)。同时,以机理、变化、影响、适应为主线,编写了“冰冻圈科学系列”丛书,包括冰冻圈物理、化学、地理、气候、水文、生态、微生物、环境、第四纪、工程、灾害、人文、地缘、遥感和行星冰冻圈等15个方面,涵盖了自然和人文社会学科的多个领域。

目前,我国已建立了冰冻圈科学国家重点实验室、冻土工程国家重点实验室等专门研究机构,在一些部门和高等院校也建立了若干与冰冻圈科学相关的研究实体,多所大学开设冰冻圈科学课程,甚至还设立了冰冻圈科学专业,服务于冰冻圈科学研究后备人才培养。“冰冻圈科学学会”也已筹建多年,该学会的学术年会和各专业委员会的活动丰富多彩,壮大了冰冻圈科学研究队伍,扩大了冰冻圈科学的影响和普及。

3 冰冻圈变化和影响冰冻圈变化在不同时空尺度上,通过改变其物质和能量交换,与大气圈、水圈、岩石圈、生物圈及人类圈相互作用,影响人类经济社会可持续发展。冰冻圈变化的影响有负面也有正面,对负面多种灾害和损失的研究居多。

3.1 冰冻圈变化冰冻圈变化是指冰冻圈内热状况和质量的时空分布变化,在表观上主要体现为形态、体积和质量的变化,如冰川面积、厚度、冰量及末端或边缘变化,冻土面积或范围、厚度变化,积雪范围和雪水当量变化,海冰范围和厚度变化,河冰、湖冰封冻和解冻日期,以及冻结日数、厚度的变化等。冰冻圈内部如热量(温度)、物质结构、物质迁移、化学和生物学等方面的变化,也属变化的内容。地球冰冻圈是气候系统最敏感的圈层。在全球变暖的今天,冰冻圈各要素都在显著变化,主要表现为规模在缩减,温度在升高。

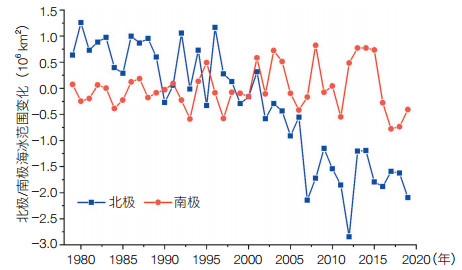

海冰因为有较长的观测数据,可以看到长期变化的细节(图 4)。北冰洋和南大洋是海冰主要分布区,监测表明,相对于1981—2010年,北冰洋海冰(北极海冰)自1979年以来海冰范围持续减少,南大洋海冰(南极海冰)海冰范围较稳定,20世纪最后几年到2015年间还略有增长。但是最近几年这两个地区的海冰范围均显著减少。

|

| 图 4 1979—2019年北极海冰和南极海冰范围的变化(相对于1981—2010年平均) 资料来源:美国国家冰雪数据中心(NSDIC) |

2006—2015年,格陵兰冰盖和南极冰盖平均冰量损失速率分别达278±11 Gt/a和155±19 Gt/a,这加快了全球海平面上升。全球山地冰川整体都处于退缩或急剧退缩的状态。在中低纬高山地区,近年频频出现冰川崩塌/垮塌事件,给当地带来灾害。例如,2018年西藏林芝地区的雅江冰崩堰塞湖事件。

近几十年来,积雪范围、最大深度、积雪期和雪水当量普遍呈现减少趋势。多年冻土普遍升温、活动层厚度增加。河冰和湖冰结冰日数缩短、厚度减薄、融化时间显著提前。

3.2 冰冻圈变化的影响冰冻圈变化与气候系统其他圈层及人类圈相互作用,影响着区域和全球经济社会发展。

3.2.1 冰冻圈—大气圈—社会经济冰冻圈变化影响不同时空尺度的气候变化。洁净的雪面反照率达90%以上,是一般地表面反照率的3— 9倍。海洋在有、无海冰覆盖的情况下,吸收能量的差别可达9倍以上;北极海冰减少使海洋吸收更多的太阳辐射,导致区域温升速率达全球平均水平的2倍以上。北半球多年冻土含有1 460—1 600 t的有机碳[4],几乎是大气中碳的2倍,多年冻土融化所释放的额外温室气体加剧了全球气候变暖。如果全球温升不能控制在1.5℃内,21世纪将有(1.50—2.50) ×106 km2的多年冻土融化,释放约100 Gt CO2[9],可能引发气候突变。这将使当前的“碳排放社会成本”增加近8倍——CO2排放成本将从目前的15美元/t成本上升至116美元/t[10]。

3.2.2 冰冻圈—水圈—社会经济在全球尺度上,冰冻圈退缩使大量冷淡水进入海洋,导致海平面急剧上升,使世界沿海地区和地势较低的岛屿处于危险之中;同时,还会相应改变大洋的盐度和温度,影响大洋热盐环流过程,进而改变全球水循环过程,包括大洋输送带和洋流强度等[1]。区域尺度上,冰川的加速退缩在短时间内可增加冰川径流,但长时间内将导致径流量减少;水文过程发生改变,影响流域水循环和淡水资源的供给,尤其对高度依赖冰冻圈水资源的区域影响最大,给粮食安全、人体健康、维系生态系统和社会经济发展等带来巨大的负面影响[11]。亚洲水资源利用产生的总收入为2 050亿美元,而其产生的总外部成本却达到6 600亿美元,约为总收入的3倍[12]。

3.2.3 冰冻圈—岩石圈—社会经济冰冻圈对陆地表层的影响主要表现为地表风化、侵蚀、搬运与堆积作用,以及由此产生的一系列灾害。冰川地貌过程、冰湖洪水和泥石流、冻土冻融或热融作用、山区积雪形成的春汛、海冰消退连同冻土融化引发的塌岸和“地面坍陷”等,都会对社会经济产生严重影响。例如,加拿大吉勒姆至丘吉尔间铁路线路约300 km的修复重建,而1978—1983年仅用于稳定冻土沉降、修复桥涵、恢复纵坡和更新轨枕就花费掉3 000余万美元[13]。

3.2.4 冰冻圈—生物圈—社会经济冰冻圈退缩导致陆地生态系统发生演替的概率增加、物候提前,尤其是生态系统的结构、功能与时空分布格局[4]。例如,多年冻土活动层深度增加、土层内水分向下迁移,高寒草甸、高寒沼泽和湿地显著退化。1970—2010年,青藏高原的高寒沼泽湿地萎缩25.6%,沙漠化土地增加17.2%[14]。此外,大气冰冻圈变化可以直接影响植被生长,导致农作物减产严重。

冰冻圈变化对海洋生态系统的影响非常显著。北极海冰范围与厚度的持续减少,导致北极海冰边缘区域食物链网络或生物栖息地遭到破坏,进而波及种群繁衍。北极熊赖以生存和捕猎场所不断缩小,导致北极熊数量和繁殖成功率不断降低。若海冰持续减少,未来北极熊的数量可能会锐减近2/3[15]。生态系统的变化对环北极原住民的生活也有极大影响,不仅其谋生方式和社交方式出现改变,甚至本土语言文化也存在流失的危机[9]。

3.2.5 冰冻圈—人类圈—地缘政治冰冻圈持续退缩也引起国际地缘政治问题。北极海冰减少和北极航道的开通改变了航运格局,商业利益和环境效应明显,能源和矿产价值突出,军事和战略博弈也愈发明显。冰冻圈退缩带来了潜在战略资源,对有效资源竞争的驱动力使得有些国家开始窥伺南极资源,导致南极洲地缘政治的局势日趋紧张。在高山区,山地冰川退缩,导致淡水资源短缺,引发水资源危机。在国际河流区,水资源的争夺加剧地缘政治摩擦。冰川融化还将引起海平面上升,低地国家与小岛国家面临着领土被淹没的威胁[16]。

3.3 冰冻圈变化的适应为应对冰冻圈变化及其影响,应在冰冻圈未来变化预测的基础上,通过自然科学和社会科学的交叉融合,分析冰冻圈变化的风险和脆弱性,结合区域社会经济现状和发展趋势,建立不同区域冰冻圈变化适应性的评估方法,提出冰冻圈变化的适应性和减缓对策,为全球和区域社会经济可持续发展提供科技支撑。

我国是中低纬度冰冻圈最发育的国家,但冰冻圈大多分布于经济发展相对落后和生态环境脆弱之地。同时,我国也是近北极国家,北极地区冰冻圈变化的影响也波及我国。南极地区不仅是国际科技竞技场,也是国际战略争夺的重要区域。因此,我国不仅需要对国内冰冻圈影响的提出区域尺度适应方案,如制定“亚洲水塔”水安全战略、推动水合作、建立科学的利益分享与补偿机制、完善跨境河流水争端解决机制、加强冻土区生态恢复和保护措施及冰冻圈灾害风险和管控方案等,还要大力提升南、北极冰冻圈变化的适应对策研究。

总之,冰冻圈变化不仅影响自然系统,也影响人文经济社会和国家关系。冰冻圈变化适应研究不仅要着眼于区域社会经济可持续发展,也要联系联合国《2030可持续发展议程》 17项目标[3],从全球视野建立基于恢复力的冰冻圈变化—影响—适应研究体系(图 5)。

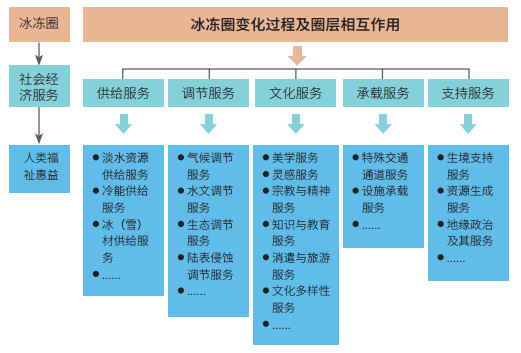

4 为健康地球和人类福祉服务 4.1 冰冻圈服务冰冻圈变化对自然和社会经济系统既有负面效应,也有正面效应。例如,冰冻圈灾害、风险评估等负面效应已有深入研究。近年来,我们将冰冻圈的服务与社会经济可持续发展以及人类福祉紧密结合,联系联合国《 2030年可持续发展议程》的17个目标,发展了冰冻圈功能和服务理论与方法体系。

冰冻圈的服务是基于冰冻圈在气候、水资源、生态、工程、旅游和休闲、探险和体育、资源利用及特色人文等领域,产生可观的服务价值。冰冻圈服务指人类社会从冰冻圈获取的各种惠益,包括直接或间接从冰冻圈系统获得的资源、产品、福利和享受等。对人类生存与生活质量有贡献的所有冰冻圈产品和服务都是冰冻圈服务,包括供给服务、调节服务、文化服务、承载服务和支持服务5个方面(图 6) [18, 19]。

冰冻圈供给服务是指冰冻圈本身能够给人类提供的各种产品或服务,包括淡水资源、天然冷能、种质资源、天然气水合物和冰(雪)材等供给服务;冰冻圈调节服务是指人类从冰冻圈过程和功能的调节中获得的惠益,包括气候调节、径流调节、水源涵养、生态调节和陆表侵蚀调节;冰冻圈文化服务指人类能够从冰冻圈获得的精神满足和发展认知等非物质性收益,包括美学、灵感、宗教、知识与教育、休闲与旅游、文化多样性等;冰冻圈承载服务是指在一定时期的陆地或海洋表层的冰冻圈作为天然冷冻固态介质,可为大规模人类迁徙、跨河道(湖泊)行进等特殊活动,以及人们所需的物质运输和工程建设提供重力支撑,包括特殊交通通道服务和设施承载服务;冰冻圈支持服务,专指人类从冰冻圈支持或主导的特殊环境中获得的惠益,包括生境支持服务、资源生成服务及地缘政治和军事服务。

在全球变暖背景下,冰冻圈退缩使其特有的服务趋于减弱。因此,需要研究冰冻圈变化与冰冻圈服务之间的定量关系,确定不同时空尺度上冰冻圈变化与服务功能强弱、盛衰之间的关联,特别是某些关键特征值,如功能增强期、平台期、拐点、衰退期乃至丧失期。此外,冰冻圈的不同服务之间也可能存在此消彼长的关系。例如,对于融水服务,如果过多强调其经济社会服务,则可能削弱其生态服务。

随着冰冻圈变化影响的级联效应不断扩展,冰冻圈与生态、经济、社会问题之间的衔接既是学科发展的必然趋势,也是延伸冰冻圈科学应用价值的必然要求。冰冻圈服务功能价值评估研究可为冰冻圈服务与市场价值体系之间架起一座桥梁,为决策者提供冰冻圈服务功能及其价值信息,对于促进以“寒”“旱”为特征的经济欠发达地区的社会、经济可持续发展、加强生态环境建设与保护有重要科学意义和长远战略意义。

4.2 为地球健康作贡献的冰冻圈科学“一个维持全新世间冰期状态功能的星球,它惠益人类和非人类有机体,并使全人类公平分享自然赋予的福祉、风险,并承担相应责任” [5]。亚健康的地球能否继续惠益巨大的人口,能否保障人类繁衍和生存,是我们面临的重大考题。

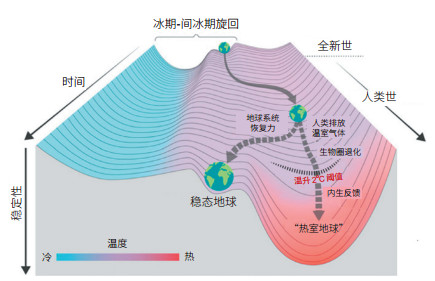

地球系统在晚第四纪的120万年里,一直处于冰期和间冰期的自然交替。自18世纪50年代人类社会工业化以来,人类活动造成全球变暖、空气污染、海平面上升和海洋酸化、土地利用变化、淡水资源匮乏、能源短缺、生物多样性下降、冰冻圈退缩等。人类活动导致的这些不良后果导致我们赖以生存的星球上的气候环境和生态系统的稳定性遭受破坏,持续了12 000年的全新世的良好生态环境遭到不可逆转的毁损,严重制约了地球支撑人类发展的能力[19]。目前,地球气候环境处在一个临界点,加强地球系统管理,增强地球恢复力是一个选项;如若任其发展,地球将跌入不可逆转的“热室地球”,这是最坏的结局(图 7)。1750年世界人口为7.91亿,1950年增长到25.4亿,2000年已超过60亿,2019年为78.15亿,估计2050年将达100亿。面对人类世之前10倍的人口和每年1亿的增长速率,人类迫切需要寻找一条路径,引导地球系统远离潜在的临界点,恢复到末次间冰期时的环境,保障地球健康和人类发展。

Steffen等[20]在研究地表温度临界点(阈值)时,预估全球温升1℃—3℃时,格陵兰冰盖和山地冰川急剧融化,西南极冰盖崩解,夏季北极海冰消失,海洋的珊瑚礁白化,可见冰冻圈对这一最低临界点最为敏感。IPCC报告也预估在21世纪继续升温背景下,冰冻圈各要素将进一步显著退缩[4]。于是,下列问题值得深思:冰冻圈是地球最大的淡水库,2050年和2100年世界需要至少多少淡水(上限和下限)?冰冻圈可以提供多少淡水才能维系地球健康?冰冻圈是全球气候变化的调控器和启动器,不同温升(如1.5℃、2℃和3℃)条件下,冰冻圈与气候之间的相互作用结果如何?不同温升条件下冰冻圈变化对生态系统和地表环境会有怎样的影响?冰冻圈急剧退缩从不同时空尺度上影响和制约着人类生存和发展,人类社会如何减缓和适应以维持可持续发展?

冰冻圈退缩将改变着世界地缘战略格局,冰冻圈发育的核心地区可能将成为大国利益竞争的战略高地,或者成为全球合作的新领域,“人类命运共同体”的理念如何在这里得到体现等,这都是冰冻圈科学需要研究的课题。此外,冰冻圈科学可从气候调节、水源供给和调节、生态调节、灾害防治、适应减缓、区域可持续发展和全球战略等方面入手,联系联合国《2030年可持续发展议程》的17个目标,应对地球面临的集自然与社会问题于一体的挑战,在推动学科新发展,深化冰冻圈科学的内涵的同时,为健康地球作贡献[20]。

5 结语人类活动给地球带来了诸多负面影响,如全球变暖、生态系统受损、水资源短缺、土地退化等。冰冻圈作为气候系统圈层之一,其变化与上述现象息息相关。

冰冻圈在地球系统里有不可替代的作用,对全球温升极度敏感。冰冻圈退缩不仅影响着世界经济最发达的中高纬地区的国家和经济体,对中纬度地区的影响也不可低估,加上对海洋的影响,低纬度地区和小岛国家也深受其害。冰冻圈内海量的淡水资源、巨大的相变潜能、广阔的发育空间等,对支持地球生命系统的水资源、能源、食物安全,以及陆地、海洋、生物多样性等关键要素有重要影响。冰冻圈变化既能给人带来损失,也能给予种种惠益。

冰冻圈科学体系的建立和发展,符合国际“未来地球计划”和“地球委员会”倡导的大方向,也是其意义所在。

致谢 感谢效存德、李春兰、徐新武和俞杰在成文过程中的帮助。| [1] |

Stocker T F, Qin D H, Plattner G-K, et al. Climate Change 2013:The Physical Science Basis. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

|

| [2] |

IPCC. Special Report on Global Warming of 1.5℃. Geneva: IPCC, 2018.

|

| [3] |

United Nations. Sustainable Development Goals.[2020-03-23]. https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300.

|

| [4] |

IPCC. Special Report on the Ocean and Cryosphere in A Changing Climate.[2020-03-23]. https://www.ipcc.ch/srocc/.

|

| [5] |

Qin D H, Ding Y J, Xiao C D, et al. Cryospheric Science:Research framework and disciplinary system. National Science Review, 2018, 5(2): 255-268. |

| [6] |

丁永建, 效存德. 冰冻圈变化及其影响研究的主要科学问题概论. 地球科学进展, 2013, 28(10): 1067-1076. DOI:10.11867/j.issn.1001-8166.2013.10.1067 |

| [7] |

Gupta J, Hurley F, Grobicki A, et al. Communicating the health of the planet and its links to human health. The Lancet Planetary Health, 2019, 3(5): e204-e206. DOI:10.1016/S2542-5196(19)30040-3 |

| [8] |

秦大河. 冰冻圈科学概论(修订版). 北京: 科学出版社, 2018.

|

| [9] |

效存德, 苏勃, 王晓明, 等. 冰冻圈功能及其服务衰退的级联风险. 科学通报, 2019, 64(19): 1975-1984. |

| [10] |

Herrero M, Henderson B, Havlík P, et al. Greenhouse gas mitigation potentials in the livestock sector. Nature Climate Change, 2016, 6: 452-461. DOI:10.1038/nclimate2925 |

| [11] |

王世金, 丁永建, 效存德. 冰冻圈变化对经济社会系统的综合影响及其适应性管理策略. 冰川冻土, 2018, 40(5): 863-874. |

| [12] |

王晓明, 张靖琳, 刘世伟, 等. "亚洲水塔"在高亚地区的社会经济作用. 中国科学院院刊, 2019, 34(11): 1332-1340. |

| [13] |

薛新功, 包黎明, 周孝文. 加拿大冻土铁路考察报告. 科技交流, 2002, (1): 1-7. |

| [14] |

王根绪, 李元寿, 王一博. 青藏高原河源区地表过程与环境变化. 北京: 科学出版社, 2010.

|

| [15] |

Durner G M, Douglas D C, Nielson R M, et al. Predicting 21st-century polar bear habitat distribution from global climate models. Ecological Monographs, 2009, 79(1): 25-58. DOI:10.1890/07-2089.1 |

| [16] |

宋国栋. 印度北极事务论. 学术探索, 2016, (6): 19-27. DOI:10.3969/j.issn.1006-723X.2016.06.004 |

| [17] |

效存德, 苏勃, 窦挺峰, 等. 极地系统变化及其影响与适应新认识. 气候变化研究进展, 2020, 16(2): 153-162. |

| [18] |

Xiao C D, Wang S J, Qin D H. A preliminary study of cryosphere service function and value evaluation. Advances in Climate Change Research, 2015, 6(3-4): 181-187. DOI:10.1016/j.accre.2015.11.004 |

| [19] |

Su B, Xiao C, Chen D, et al. Cryosphere services and human well-being. Sustainability, 2019, 11(16): 4365. DOI:10.3390/su11164365 |

| [20] |

Steffen W, Rockström J, Richardson K, et al. Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. PNAS, 2018, 115(33): 8252-8259. DOI:10.1073/pnas.1810141115 |

| [21] |

Wang X M, Liu S W, Zhang J L. A new look at roles of the cryosphere in sustainable development. Advances in Climate Change Research, 2019, 10(2): 124-131. DOI:10.1016/j.accre.2019.06.005 |