2. 中国科学院西北生态环境资源研究院 冰冻圈科学国家重点实验室 兰州 730000;

3. 中国气象局 北京 100081;

4. 中国气象科学研究院 北京 100081;

5. 中国气象局国家气候中心 北京 100081;

6. 南京信息工程大学 大气科学学院 南京 210044;

7. 中国科学院大学 资源与环境学院 北京 100049

2. State Key Laboratory of Cryospheric Science, Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China;

3. China Meteorological Administration, Beijing 100081, China;

4. Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081, China;

5. National Climate Center, China Meteorological Administration, Beijing 100081, China;

6. School of Atmospheric Sciences, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China;

7. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

20世纪80年代以来,随着气候系统理论的提出与发展,科学界打破了传统冰冻圈科学和其他相关学科之间的界限,揭示出冰冻圈与大气圈等圈层之间能量、质量(如水量)和动量交换的相互作用过程机理。冰冻圈是气候的产物,对温度和降水非常敏感,气候条件决定着冰冻圈及其各要素的生存寿命。气候条件与地形因素的不同,使得冰冻圈各要素的发育、分布及其变化千差万别,空间分布不同,生存时间各异。冰冻圈又是对全球气候变化影响最快速、最显著的圈层,对气候变化具有高度敏感性。反之,把占据地球表面面积甚广的陆地冰冻圈和海洋冰冻圈笼统地用均一下垫面来表达,这忽略了冰冻圈组成要素的变化特征及其内在差别,会极大地限制气候系统和气候变化研究的发展[1]。

现在,人们已经认识到,对地球各个系统过程的研究不应限定在单一的独立学科内进行,如冰冻圈科学、大气科学、水文学和生态学等,必须考虑学科之间、各组成要素之间相互作用的物理学、化学、生物学乃至经济社会影响的交融互补,才能构成一个完整的科学研究体系。冰冻圈科学和气候学的交叉融合,催生了一门新兴的冰冻圈科学的分支学科——冰冻圈气候学(Cryospheric Climatology) [2]。

1 冰冻圈气候学的定义与发展冰冻圈气候学是研究冰冻圈与大气圈的相互作用、影响及其反馈,并为社会经济可持续发展服务的科学,是一门以冰冻圈科学和气候学为主,又涉及多个其他学科的交叉科学。冰冻圈和大气圈的互馈作用和物理机制是冰冻圈气候学的重点。

在20世纪80年代之前,气候学和冰冻圈科学是各自独立发展的,但人们很早就注意到二者之间广泛而深刻的联系。一方面,早在1939年,苏联地理学家卡列斯尼克就指出,“冰川首先是一定气候状况下的产物”。随着对这种响应复杂性的深入研究和理解,人们逐渐发现冰冻圈的各个要素更应被视为“天然的气候指示计”(nature climate-meter),即冰冻圈各组成要素对气候的变化,如温度、降水和其他气候变量非常敏感。另一方面,在早期的气候分类中,德国气候学家和植物学家柯本(Wladimir Koppen)给出了6个基本气候类型及其区域类型,其中就包括高地气候区(highland)、极地气候区(polar)和低温气候区(microthermal)等与冰冻圈有关的气候类型[2]。

冰冻圈气候学发源于20世纪80年代气候系统概念的建立。现代气候学引入了气候系统的概念,认为气候是决定冰冻圈形成和发育的主要因子之一,气候的变化影响冰冻圈的演化。冰冻圈可起到调节气候的作用,而冰冻圈变化又对地球大气圈的能量收支、辐射平衡和大气环流的关键过程与反馈产生重大影响。气候变化不单单由大气圈内部的各种过程所控制,而是气候系统,即大气圈、水圈、冰冻圈、生物圈和岩石圈表层这五大圈层,加上人类社会经济活动(人类圈)共同作用的结果。当代的气候变化是指气候系统变化,五大圈层中的任何一个圈层的变化,都被视为是气候变化。

冰冻圈气候学的理论基础是以动力学和热力学为主的经典物理学。目前,冰冻圈气候学已由单点观测实验、过程描述、统计分析向机理分析、气候系统数值模拟方向迅速发展,深入研究大气圈和冰冻圈相互作用的物理过程与反馈机制,定量评估冰冻圈在全球和区域气候变化中的作用,进而科学预估未来气候与冰冻圈变化。

2 冰冻圈气候学的研究内容 2.1 气候环境在冰冻圈形成和发育中的作用冰冻圈各组成要素都是在适宜的温度、降水和地形条件下形成和发育的。从冰冻圈气候学的角度看,地球冰冻圈在空间上是具有一定厚度的连续圈层,呈不规则椭球体状(空心椭球体)。由于高度和纬度效应,冰冻圈下边界在赤道附近海拔高度最高处,如乞力马扎罗冰川的海拔高度达5 963 m。从赤道分别向南、向北,冰冻圈下边界的高度随纬度升高而逐渐降低,在高纬度地区下降到海平面甚至以下,如北冰洋海底发育的多年冻土。

在时间上,冰冻圈各组成要素的生存时间长短不一,冰冻圈的面积和范围都有明显的昼夜、季节、年际和年代际变化。①陆地冰冻圈。南极冰盖和格陵兰冰盖的时间尺度达数十万年到百万年之久。山地冰川的冰体从积累区流动到冰川末端消融流失,因冰川规模、性质、所处地形和气候条件不同,其时间尺度从几十年到数千年不等。积雪随着春去夏来融化流失,在一些山区形成春汛。河冰、湖冰随着季节转换(冬季转夏季)而消失殆尽。②海洋冰冻圈。海冰进退随季节变化,初冬形成、初夏崩解消融。一般情况下,其生存不超过12个月,但北冰洋的多年冰可以延续好几年。冰架的存活时间长短不一,从几十年到数千年不等。冰山的寿命从数月到数百年不等,与大气环流、海温、洋流等密切相关,且与冰山本身的规模、地点和产生的时间都有关系。③大气冰冻圈。冻结状水体的存活时间按天甚至小时计算,与具体气候环境条件的联系更为紧密。

2.2 冰冻圈在天气气候及大气环流形成与变异中的作用冰冻圈在天气气候及大气环流形成与变异中发挥着重要作用。在空间上,冰冻圈在全球、区域和局地尺度上会影响到天气气候;在时间上,冰冻圈在季节、年、多年及长时间尺度上影响着气候的变化。

冰冻圈对亚洲季风形成与异常有重要的影响,特别是青藏高原积雪和北极海冰。通过积雪的水文效应和反照率效应,冬-春季节青藏高原和欧亚大陆积雪异常可以影响到后期夏季中国降水的年际变化。在年代际尺度上,过去50年青藏高原冬-春季积雪呈现出增加趋势,从而引起高原上空对流层温度降低及亚洲-太平洋涛动负位相特征,使得西太平洋副热带高压位置偏南,于是中国东部雨带主要停滞在南方,导致东部地区出现南涝北旱。

北极是冬季冷空气的源地,北极海冰由于其阻隔了海-气之间的热量交换,以及通过反照率反馈机制对北极和欧亚大陆高纬度地区的冷空气活动有重要调制作用,进而影响东亚地区的寒潮和冬季风。

2.3 冰冻圈-大气圈相互作用的过程与机理冰冻圈-大气圈相互作用主要通过冰冻圈-反照率反馈机制、能量平衡和水的相变过程来体现。

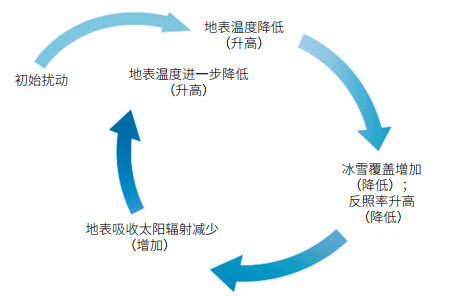

冰冻圈-反照率反馈机制是高纬度地区最重要的正反馈过程(图 1)。在这个反馈过程中,近地表气温的升高将导致高反照率的雪或海冰的面积减少,暴露出较低反照率的地面或未冻结的海洋。因此,更多的太阳辐射可以被地面和海洋所吸收,从而导致雪或海冰的进一步融化。冰冻圈-反照率反馈机制也可以反向发生作用,即放大区域的冷却。

|

| 图 1 冰冻圈-反照率反馈机制示意图 |

在能量平衡方面,极区是大气热机中的两个汇区,全年都有热量通量通过海洋和大气向极区输送。在冬季,向极地的大气热量输送为最大,此时高纬度地区的净辐射亏损很大,并且在极地和热带之间的温差最大。在夏季,赤道到极点的温差大幅减小,因此向极地的热量通量较小。南半球的平均洋流和大气环流与北半球相比较,其纬向分布特征更明显。在南半球,从赤道到极点的温差比北半球对应的温差要大40%,因此形成更强的中纬度西风带。

冰冻圈水相变化也对大气圈产生显著影响。冰川融化热和水的汽化热分别是同体积液态水升高1℃所需热量的80倍和539倍,因而冰冻圈在地表热量平衡中有举足轻重的作用。冰雪表面常出现逆温现象,冰雪表面水汽压的铅直梯度亦往往比低空空气层还低。于是,空气反而要向冰雪表面输送热量和水分(水汽在冰雪表面凝华)。在春季无风的天气下,冰雪融化地区的气温往往比附近无冰雪覆盖区低数十摄氏度。

2.4 气候系统和冰冻圈模式的发展气候系统模式是基于对动力学、物理学、化学和生物学过程的科学认识建立起来的定量描述气候系统各组成部分状态的数学物理模型,利用数值方法进行求解,并通过高性能计算实现对气候系统非线性复杂行为和过程的模拟与预测。气候系统模式的计算机程序及其高性能计算,是一个复杂的系统工程。

气候系统模式是认识过去的气候变化及其成因、气候系统各圈层内部及相互作用的过程与机理,以及预估未来气候变化的最重要的研究手段和分析工具。在目前的气候系统模式中,冰冻圈模式已成为重要组成部分,对研究冰冻圈过程及冰冻圈与大气圈相互作用发挥了重要作用。

冰冻圈模式是对冰冻圈各分量模式的统称。各冰冻圈分量均有对应的模式发展,如冰川(冰盖)模型、冻土模型、积雪模型、海冰模式等。考虑到纯冰物质和含杂质的非纯冰物质的物理属性,在外界物理条件发生变化时,可用数学物理方程描述冰冻圈的宏观变化,并对不同情景下未来冰冻圈变化进行预估。在目前的气候系统模式中,海冰模式已经作为一个独立的要素模式实现了与大气模式、海洋模式、陆面模式的双向耦合。积雪模型、冻土模型和河湖冰模型一般作为陆面模式中的重要组成部分。冰川动力学模型和冰盖动力学模型仍在发展之中,尚未实现与气候系统模式的在线耦合。冰冻圈的生物地球化学循环过程模型也正在被开发和探索中。

2.5 气候变化与冰冻圈变化的预估气候变化预估是指气候系统对温室气体和气溶胶未来排放或浓度情景的模拟响应[3]。冰冻圈各要素变化的预估有2种方法:①用耦合冰冻圈模式的全球气候系统模式直接对冰冻圈要素变化进行预估;②先用全球气候系统模式预估气候变化,再利用气候变化情景驱动冰冻圈模式进行冰冻圈要素变化的预估,即“两步法”。

直接预估方法主要依托“耦合模式比较计划” (CMIP)开展多模式的集成预估。CMIP是一整套耦合气候系统模式的比较计划,旨在通过比较模式的模拟能力来评价模式的性能,同时也为预估未来可能变化提供科学依据[4]。目前,第六阶段的“耦合模式比较计划”(CMIP6)正在进行之中,并将为联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告(AR6)提供未来气候变化和冰冻圈变化的预估情景[5]。

未来温室气体排放情景和全球社会经济情景的构建,主要考虑人口和社会经济发展,特别是能源生产和使用的变化、技术进步、土地利用与覆盖、环境和自然资源的变化、政策和机构管理以及生活方式的变化等。正在进行中的IPCC AR6主要使用典型浓度路径(RCP)和共享社会经济情景(SSPs) 2种情景的组合[6]。

2.6 冰冻圈气候学对经济社会的服务功能人类社会在对冰冻圈服务功能进行科学管理时离不开冰冻圈气候学提供的科学基础和技术支持。冰冻圈在其作用区域和影响区可以为人类社会提供各种产品或惠益。人类在极区、高山及其毗邻区域的生存与发展高度依赖于冰冻圈提供的气候调节、径流调节及水源涵养与生态调节。冰冻圈作为特殊下垫面,以其高反照率和水分循环功能,使地球成为对人类而言气候宜居、生态系统结构稳定的星球。

冰冻圈在中低纬度山区是河流的重要补给源,对河川径流具有天然调节作用,被称之为“固体水库”。冰冻圈水源涵养功能显著,尤其是由于冻土的不透水性及温度梯度下的水分迁移,一般在多年冻土上限附近存在大量的地下冰。冻土在保持寒区生态系统稳定性方面作用也巨大。若无冻土的水源涵养作用和水热效应,青藏高原高原面将只能发育荒漠生态系统,而非实际存在的大面积的高寒草甸和高寒湿地生态系统。在泛北极地区,因为多年冻土的巨大水热效应,在这里发育有典型的多边形苔原生态系统和泰加林生态系统。

冰冻圈气候学还能为气象灾害的预报、预测、预警提供科学支撑。与低温相关的气象灾害,是冰冻圈气候学研究的重点领域之一。例如,雨雪冰冻灾害是在低温雨雪天气下发生的一种冻灾,常伴以低温、高湿、风速小等特征。由雨凇和融雪冰挂组成的复合积冰在各种载体表面形成,极大地加重了各种载体的负荷,严重影响甚至破坏交通、通信、输电线路等生命线工程。冬季降雪丰沛的我国新疆北部山区,冰冻圈变暖导致近30年山区春汛日期提前1个月,融雪性洪水灾害频发。每年全球因雪崩死亡的人数达几十人甚至上百人。春季河流凌汛对生命和财产造成威胁。

3 冰冻圈气候学的发展趋势随着观测手段的进步、观测资料的日益增多和计算条件的迅速改善,对地观测和遥感技术、大数据与人工智能及数值模式得到迅速发展,预期冰冻圈气候学的未来趋势将更加体现出高度交叉、高分辨率、精细化,特别是发展耦合冰冻圈过程的全球与区域气候系统模式是冰冻圈气候学与全球气候变化研究的大势所趋。

目前,全球和区域气候系统模式在处理冰冻圈物理过程方面还较为粗糙,尤其是在气候系统模式中如何考虑冰冻圈不同分量和要素作用的时空尺度,可能是在今后相当长的一段时期内最为重要的发展方向之一。发展具有冰冻圈陆面过程模型的区域气候模拟系统和水文模型,是深入理解冰冻圈水-热过程以及环境效应的关键。

突破处理冰冻圈物理过程参数化这种限制的关键是深化对冰冻圈变化过程与机理的定量研究水平。为改进冰冻圈过程与全球和区域气候模式的耦合模拟能力,必须把大量观测结果的分析研究和参数化改进结合起来的同时,重点要将冰冻圈各要素能量、水量和物质变化同步考虑,解决冰冻圈非线性物理过程的不同时空尺度对耦合气候系统模式的制约,这样才能取得实质性进展。

总之,冰冻圈气候学一方面需要继续推动对冰冻圈和大气圈相互作用过程与机理认识的不断深化,另一方面要加强陆地冰冻圈和海洋冰冻圈过程模式及其耦合试验的研究,促进冰冻圈过程参数化方案向精细化、定量化、复杂性方向迈进。

| [1] |

秦大河, 姚檀栋, 丁永健, 等. 冰冻圈科学概论(修订版). 北京: 科学出版社, 2018.

|

| [2] |

秦大河, 罗勇, 翟盘茂, 等. 冰冻圈气候学. 北京: 科学出版社, 2020.

|

| [3] |

秦大河. 气候变化科学概论. 北京: 科学出版社, 2018.

|

| [4] |

周天军, 邹立维, 吴波, 等. 中国地球气候系统模式研究进展:CMIP计划实施近20年回顾. 气象学报, 2014, 72(5): 892-907. |

| [5] |

Eyring V, Bony S, Meehl G A, et al. Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6(CMIP6) experimental design and organization. Geoscientific Model Development, 2016, 9: 1937-1958. DOI:10.5194/gmd-9-1937-2016 |

| [6] |

张杰, 曹丽格, 李修仓, 等. IPCC AR5中社会经济新情景(SSPs)研究的最新进展. 气候变化研究进展, 2013, (3): 71-74. |