2. 中国科学院西北生态环境资源研究院 兰州 730000;

3. 兰州大学 兰州 730000;

4. 陕西师范大学 西安 710119;

5. 嘉应学院 梅州 514015

2. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China;

3. Lanzhou University, Lanzhou 730000, China;

4. Shaanxi Normal University, Xi'an 710119, China;

5. Jiaying College, Meizhou 514015, China

第四纪冰冻圈的研究目标是恢复过去260余万年来的冰冻圈演化历史,认识其演化规律,以及探明其主导原因。因此,第四纪冰冻圈科学除了研究冰川、冻土、积雪等冰冻圈核心要素在第四纪期间的变化之外,凡反映冰冻圈变化的物理、化学、生物的各种沉积记录与机理研究,以及与冰冻圈演变有因果关联的其他天文、地质的研究也必然包括在内,这是冰冻圈渗透于其他四大圈层(岩石圈、大气圈、水圈、生物圈)的跨学科性质及长时间尺度所决定的。

1 第四纪冰冻圈的研究意义第四纪被定义为冰川纪,其基本特征是冰期-间冰期交替。冰冻圈作为相对独立又与其他四大圈层有密切联系的第五大圈层,其变化自然对其他圈层乃至整个地球系统有着举足轻重的影响,特别是决定了地表过程的重大调整、生物圈的凋零与繁荣乃至物种的演替与进化。我们现在处于全新世相对暖湿的时段,这个时段是整个第四纪气候环境演化的延续。第四纪冰冻圈的研究可以使我们了解第四纪气候环境变化的幅度、频率及其原因与后果。掌握这些规律,有利于观察和预测当前和未来气候环境变化趋势;尤其是在全球持续变暖的背景下,地球这个宇宙中的“诺亚方舟”到底驶向何方。第四纪冰冻圈的研究至少可以给出不同时间尺度上的极限幅度。进一步参考末次间冰期、末次冰期间冰段和全新世大暖期,进行“古相似”(paleo-analogue)预估,帮助人类从容应对。人类诞生于上新世甚或中新世,其快速进化又几乎与北半球欧美大冰盖反复出现的第四纪相对应。诞生于非洲的原始人类及后来的智人到底何时和如何走出非洲扩散于世界,人类形体、器官、大脑和智能的演进与冰冻圈的扩张与退缩有着怎样的联系,都是重大科学问题,也隐含生动的人地关系真谛,对人类学、人文地理学都具有十分深远的学术意义。目前,由于全球变暖,CO2排放受到前所未有的重视,加上人类对生存空间的无限制扩展,对自然环境的破坏、污染,以及由此导致的生物种群的加速灭绝,迫使科学家提出一个“人类纪”(Anthropocene)的新概念。人类纪到底会是一个怎样的纪元,人类到底在多大程度上突破自然规律的底线,需要以整个第四纪历史作为背景来认知。因此,研究第四纪冰冻圈,不仅具有认知晚近地质历史的科学意义,也为预知未来气候环境变化提供背景坐标。

2 第四纪冰冻圈研究内容第四纪冰冻圈的研究内容大致可归结为以下7个方面。

(1)冰冻圈地貌和沉积。这是冰冻圈演化空间范围和规模重建的基础,包括冰川侵蚀地貌和冰川沉积、冰缘地貌和冰缘沉积、化石冻土等。此类地貌沉积遗迹分布在高纬度、高海拔地区,以及海洋沉积中。

(2)环境记录。重建完整的第四纪冰冻圈变化幅度和环境特征的依据,包括深海岩芯、极地冰芯、大陆黄土-古土壤、湖芯、石笋、树轮等各种载体中的记录。其环境信息反映在多种同位素、沉积物粒度、CO2、孢子花粉、粉尘、碳酸钙、磁化率、有机碳、硅藻、风化指数等一系列指标中。利用它们来揭示第四纪长时间尺度的气候变化,并和冰冻圈地貌沉积提供的信息彼此印证,获得规律性的认识。

(3)第四纪年代学。定年是支撑地貌、沉积和环境变化记录的技术基础,包括同位素定年(如铀系法、钾氩法、铷锶法、碳4法等)、古地磁定年、电子自旋共振定年、释光定年、宇宙核素定年等。这些定年技术各有优缺点,分别适合于测试不同沉积物和不同时段,它们的适用性和准确性也在不断被探索、发展和完善中。

(4)建模与模拟。模型包括概念模型、物理模型和数学模型。模拟研究在诸如古雪线、冻土下限、古森林线的升降、大陆冰量增减、海平面涨落、预测未来等研究中应用广泛。

(5)生物演化。生物演化与冰冻圈的变化息息相关,借助于动、植物化石可以认识当时的气候环境。例如,孢子花粉、猛犸象-披毛犀化石揭示西伯利亚在末次冰期曾经是广阔的冻土苔原地带,并且一直向南延伸到中国华北一带。

(6)人类生存、进化与冰冻圈。由于人类主要是在第四纪进化而来,故对第四纪人地关系的研究具有重要的学术意义。这类研究目前尚受到古人类遗址数量的限制,但有很大的发展空间。

(7)冰冻圈变化的原因和驱动机制。这是从发掘记录向理论认识的必然发展。内容包括:地外空间环境,如太阳系在银河系中的运动、地球轨道参数变化和太阳黑子活动等;地球系统内部,如地壳运动、火山喷发、海洋与大气能量传输、生物-气候效应,以及人类干扰等。

第四纪冰冻圈研究所涉及的内容广泛而奥秘,由此引起的质疑和争论经常是激烈而持久的,这符合科学发展的一般规律,更反映这门学科巨大的内在动力。

3 更新世冰冻圈演化及其原因研究进展冰冻圈是一个较新的概念,但其基础研究却已有相当的发展历史。从18世纪初一些地质地理学者关注阿尔卑斯山冰川遗迹开始,经过近1个世纪的考察探索,于19世纪初产生冰川学。20世纪产生了阿尔卑斯山第四纪冰期经典模式。与此同时,冰期天文学说得到极大的发展。随后,深海钻探及岩芯记录研究和年代学技术突飞猛进。迄今,我们对第四纪冰冻圈的变化有了比较清晰的认识。

(1)约距今35 Ma南极大陆形成不稳定冰盖,于距今14 Ma达到稳定。北半球距今8 Ma开始在冰期形成覆盖型冰川,至距今2.6 Ma开始,冰期中稳定出现冰盖,标志全球进入大冰期[1, 2]。因此,国际上将第四纪时限定为距今2.6 Ma。

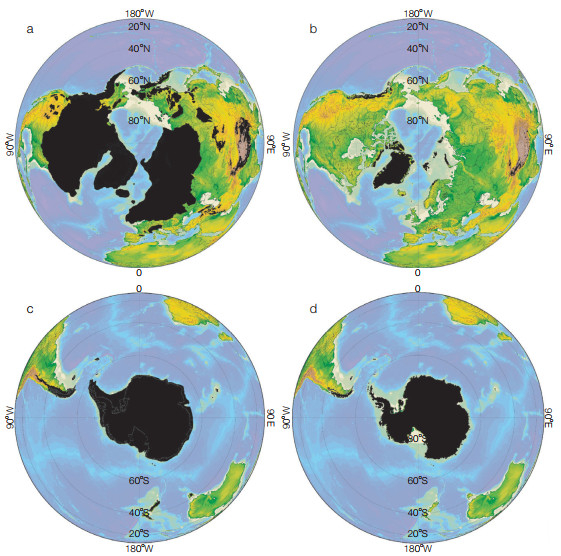

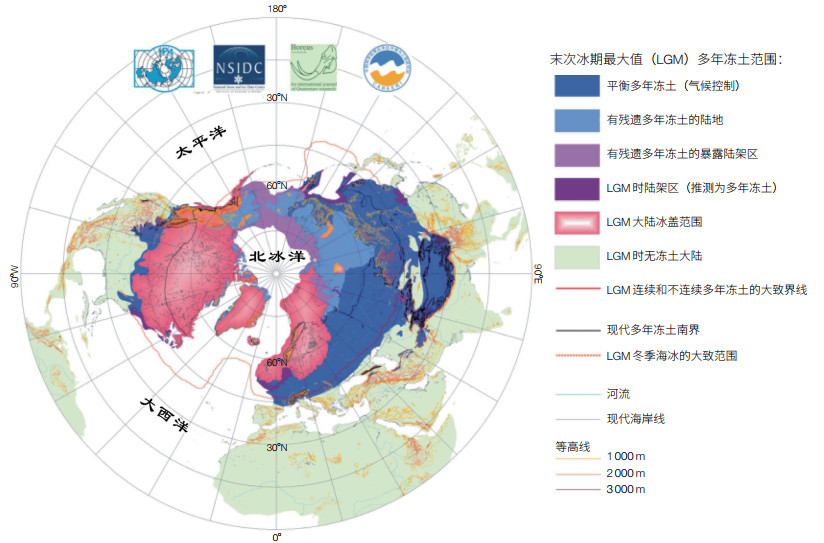

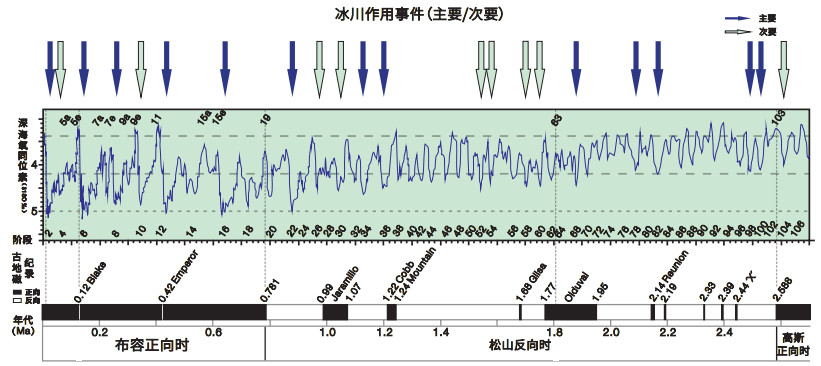

(2)第四纪期间,距今约0.8 Ma发生所谓中更新世转型(Middle Pleistocene transtion,MPT)。MPT之前为地轴倾角主导的41 ka周期,冰期时的冰川规模也普遍要小;之后转为偏心率主导的0.1 Ma周期,幅度加剧。冰期最盛时,全球冰川面积达到45×106 km2,占全球陆地面积的30%,主体是北美冰盖、欧亚冰盖和南极冰盖。而间冰期时,冰川面积只占全球陆地面积约10%,主体是南极冰盖和格陵兰冰盖(图 1)。在距今约20 ka的末次冰期最盛期,北半球多年冻土的面积达到33.5×106 km2(图 2)。海平面下降135 m。然而,0.1 Ma周期的冰期旋回中,冰川所达到的规模也不相同。例如,深海氧同位素(MIS)偶数阶段所代表的冰期中,MIS2、MIS6、MIS12、MIS16冰川规模很大,而MIS8、MIS10、MIS14等规模相对小(图 3)。

(3)冰期发生于轨道偏心率的低值时期,此时由于轨道趋于圆且长轴不变,一年中的平均日地距离增加,由此引起的地面太阳辐射要减少0.8%[3, 4]。如果再叠加地轴倾角减小,就很有利于高纬度大陆冰盖扩张——此时,岁差作用趋零。在偏心率高值期间的间冰期,岁差表现突出,如末次间冰期及大多数深海氧同位素奇数阶段。

(4)末次冰期及其之后发生了一系列较短尺度的气候变化记录,即冰阶-间冰阶的交替。这些记录不能用轨道参数变化理论来解释,被称之为“亚轨道尺度”变化。业已发现的著名记录有D-O事件、H事件、Dryas事件、BA事件,以及全新世8.2 ka事件、新冰期、小冰期降温。D-O事件是格陵兰冰芯记录的冷暖旋回,每一个暖期之后紧接着是一个冷期,温度变化幅度达5℃—8℃,持续数百年至2 ka,平均周期为1.5 ka。D-O旋回中,最冷期得到北大西洋“冰阀作用”沉积的冰碛层验证,称为H事件。共发现6个期次的沉积,时间在距今60.0—16.9 ka前。H事件被认为能引起海面温度和盐度降低,阻断北大西洋热盐环流,进一步加剧大范围降温。H事件与D-O旋回事件均被认为是具有全球性意义的气候事件。末次冰期结束过程中于距今18.0—11.7 ka发生Dryas降温事件,被分为oldest Dryas、older Dryas和younger Dryas(YD,即“新仙女木”)事件。这3次降温事件被发生于距今14.7—12.9 ka的2个温暖期分开,分别称为Bølling事件和Allerød事件(即“BA事件”)。新仙女木事件降温幅度相当于冰期的50%—75%。这次降温后,才彻底进入冰后期,故而将新仙女木事件结束定为全新世的开始。

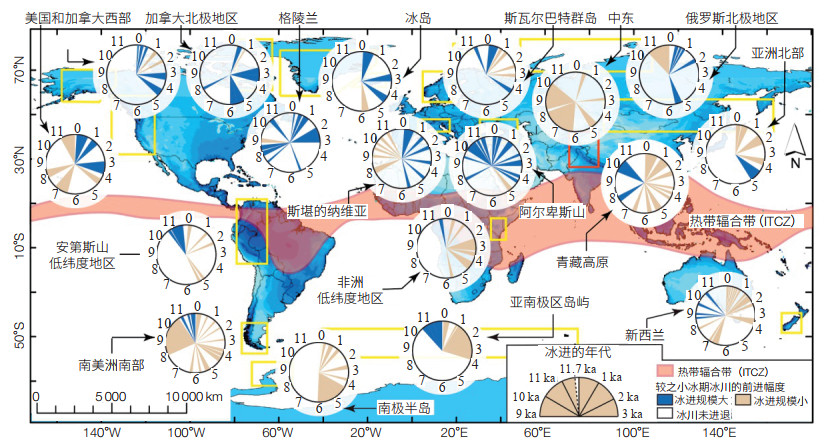

(5)全新世虽为间冰期,但冰冻圈仍然有频繁波动。西方学者19世纪后期就根据北欧孢粉资料划分了全新世的气候期,即前北方期(Pre-Boreal)、北方期(Boreal)、大西洋期(Atlantic)、亚北方期(SubBoreal)和亚大西洋期(Sub-Atlantic)。20世纪中期提出“Hypsithermal Interval”“Climatic Optimum”和“Thermal Maximum”等名称定义全新世气候中最温暖的时期;并推算当时温度较现代高2℃—3℃。进一步研究发现全新世北大西洋地区发生过9次冷事件,时间分别为距今10.3、9.4、8.2、5.9、4.2、4.0、2.8、1.4和0.4 ka[7, 8]。这些事件出现的周期为1 470±500 a,降温幅度以8.2 ka事件强度最大,当时温度低于现在2℃—3℃。全新世冷期也导致各地山地冰川前进形成小规模冰碛垄,但这个尺度上的冰川前进具有较强的区域性(图 4)[9]。北半球主要发生在晚全新世,南半球则发生在早全新世。当然,这个结论还有待更多证据和更准确的年代数据来支持。

(6)冰期天文理论预言,在不计人类干扰的情况下,下一次大冰期将于60 ka后发生,北半球最大冰量可能会达到27×106 km3。

4 第四纪冰冻圈与岩石圈运动冰冻圈与岩石圈有密切的互动关系。地质历史上的大冰期均与海陆板块分布格局存在耦合。第四纪期间,全球大陆板块分布格局虽无较大的变化,但新构造运动活跃区域,数千米的垂直抬升量则足以改变水热环流,从而对冰冻圈产生重大影响和响应。研究表明,欧洲阿尔卑斯山于新近纪已达海拔2 500—3 000 m。距今3.5 Ma开始,部分较高的山地开始发育冰川。至MPT,阿尔卑斯山大范围进入冰冻圈并开始发育冰盖。在南美安第斯山中部,古植物证据显示20 Ma前时,平均海拔高度不足现代(3 700 m)的1/3,自距今12—9 Ma至今,平均抬升幅度为1705±695 m。在山地抬升的同时,气候也在逐渐变冷,两者的耦合导致了距今7.0—4.6 Ma巴塔哥尼亚地区发生冰川作用。至距今1.2 Ma,巴塔哥尼亚地区形成了更新世最大的冰帽。随着气候的进一步变冷和山脉的逐渐抬升,安第斯山中低纬度地区也依次进入冰冻圈而发育冰川。安第斯山北部进入冰冻圈发育冰川的时间则要晚很多,最大范围的冰川作用出现在MIS8—MIS6。

研究表明青藏高原在上新世处于准平原状态,大致海拔1 000 m[10, 11]。距今3.6 Ma的上新世晚期发生“青藏运动”,开始新一轮隆升。经过A、B、C 3幕抬升和昆黄运动,在距今约0.8 Ma,高原面达到3 000 m以上,高原残山和周边的山脉达到更高的高度,于MPT发生较大规模的冰川作用,标志着此时高原进入了冰冻圈。此后继续上升,每到冰期,冰川扩展,间冰期,冰川退缩。尤其是经过“共和运动”,高原逐渐接近现在的高度;即使到了间冰期,仍然能够残留大量的山地冰川,成为地球上低纬度冰冻圈的主体。现已确定,青藏高原在更新世发生了希夏邦马冰期、昆仑冰期、中梁赣冰期、古乡冰期和大理冰期。这5次冰川作用期分别对应于MIS22、MIS16、MIS12、MIS6和MIS4—MIS2。高原山地冰川对全新世新冰期、小冰期也有积极响应。

青藏高原隆升对冰冻圈有反馈作用。有学者认为,青藏高原抬升引起化学风化加强,消耗大气中的CO2,发生“冰室效应”而使气候变冷,距今2.6 Ma北半球大冰盖启动很可能与此有关[12, 13]。也有学者推测,昆黄运动使青藏高原上升到3 000 m以上高度,不排除导致MPT事件可能性。这些大胆的推论,尚需要进一步探讨。但是,这的确说明了第四纪冰冻圈与青藏高原隆升之间可能存在的联系。显而易见的是,青藏高原隆升造就了中国三级阶梯的大地貌格局和世界上最强大的亚洲季风气候系统,表现出最典型的三向地带性,形成中国三大自然区域,深刻影响了中国乃至整个亚洲的气候环境。

冰冻圈与岩石圈之间的互动还反应在地壳均衡构造方面。冰盖足够强大时,导致地壳下沉,退缩后引起地壳回升。例如,在更新世冰川作用最盛时,劳伦泰冰盖中心区的均衡下沉幅度可能超过了900 m[14]。冰期之后大冰盖区普遍出现反弹抬升。例如,北美曾抬升300 m左右,芬诺斯坎底亚抬升307 m。在哈德逊湾的东南角,全新世期间的平均抬升速率超过了30 m·ka−1,现在仍然有13 m·ka−1。全新世早期的抬升速率应该远超过30 m·ka−1。

5 第四纪生物与人类对冰冻圈变化的适应第四纪在生物演化史上是个比较短暂的时段。然而,与第三纪相比,第四纪时木本植物减少而草本植物增加;木本植物中耐寒的落叶、阔叶和针叶种增加,被子植物空前繁荣;植物群落多次迁移,经向变动幅度达10o以上,垂直带谱上下移动达到1 000 m以上,这标志着第四纪冰冻圈压缩与扩张的程度。动物界在哺乳动物方面主要表现为三趾马、轭齿象、剑齿象、剑齿虎动物群的灭绝,以及真象、真牛、真马的出现。原有部分种群向南方迁徙,得以延续。冰期中,也发展出特有的生物种群,形成新的生态系统。例如,西伯利亚形成冻土-苔原地带,一度成为披毛犀-猛犸象生存王国。另外,也有少数物种在度过极端的冰期严酷环境后幸存下来,被称作“活化石”,如银杏、银杉、水杉、水松、台湾杉、金钱松,大熊猫、金丝猴、扬子鳄、白鳍豚等。我国长江流域保存这些孑遗物种的区域被称作动、植物“避难所”,这也表明长江流域冰期环境尚未达到过于严酷的程度。

人类起源于非洲,在第四纪早期曾有限扩散。在格鲁吉亚、土耳其、以色列、印尼、越南、德国、匈牙利、捷克、阿尔及利亚、摩洛哥、中国(蓝田人、元谋人、北京人)发现零星化石或石器。直到晚更新世末次间冰期才有较大规模扩散。末次冰期海平面降低,人类通过大陆桥扩散到美洲和澳洲。尼安德特人在生存斗争中灭亡,而克罗马农人延续并成为现今人类祖先。这种迁徙和自然选择的过程都与冰冻圈冰期-间冰期演变不无关系。特别有趣的是,广谱革命①、细石器、栽培、驯养、纺织、制陶等生活、生产技能接踵涌现都与新仙女木事件之后的气候变暖相联系。从此,农业社会便蓬勃地发展起来。

① 指旧石器时代晚期到新石器时代早期(生产经济开始)一段时间内,与旧石器时代早中期相比,人类生计方式逐渐转向开发利用原来没有利用或忽视的动、植物资源的显著变化。

工业革命开始,人类将地球岩石圈数亿年间积累的有机能源快速释放于大气圈,全球增温致冰冻圈快速退化。人类生产生活行为也使岩石圈(土壤)、水圈、大气圈全方位污染,再加上生存空间竞争,造成生物物种大量灭绝,其灭绝速度与规模远超地质史上已发生过的任何自然灭绝事件。人类对地球系统的影响达到如此严重的程度,迫使科学家们提出人类纪概念以示告诫——人类操纵下的地球这个“诺亚方舟”到底驶向何方?

6 思考与建议中国在第四纪冰冻圈的研究中取得了长足的进展:基本查清了青藏高原及周边山系的第四纪冰川、冻土分布及其规律,重建了冰期序列,摸清了高亚洲冰冻圈与全球冰期和青藏高原抬升的耦合关系。然而,这种基础研究仍需要大力推进。笔者认为近期有以下3个方面的工作亟待展开。

(1)青藏高原及周边山脉冰川与冰川地貌航拍资料库的建立。现在的无人机航拍技术已很发达,能够满足高分辨地貌辨识,十分适合于无植被冰雪带地貌航拍。因此,亟待利用这一新手段对冰川及其地貌进行系统航拍,建立基础图库。这既是现代冰川、积雪动态检测所需,也是冰川冰缘地貌、第四纪冰期序列细化研究所必需。这样一套基础资料的建立必将极大推进研究和预估水平。建议国家自然科学基金委员会和中国科学院设立重大项目完成这一工作。

(2)展开冰缘地貌遗迹普查工作,填制冰缘遗迹分布图。这项工作迄今没有系统进行,人们对冰缘遗迹的了解停留在“顺手牵羊”认知的状态。我国青藏高原及周边山脉、东北与华北广泛分布的古冰缘遗迹对于弄清第四纪尤其是末次冰期环境及预估未来有特别重要的意义,也十分有助于进一步说明“青藏高原大冰盖论”和中国东部所谓“低海拔冰川”的真伪问题。如今交通、设备、人才各方面条件都已具备,建议这项工作应尽快开展。

(3)清理中国东部部分名山疑似古冰川以误导公众的问题。第四纪冰冻圈的研究中涉及中国东部所谓“低海拔第四纪冰川”问题。由于早期产生的错误观点加上少数人的坚持,以及旅游经济发展的需要,一些名山以似是而非的“冰川遗迹”做招牌招徕游客,极大地误导了游客和公众。甚至发生四川彭州错误地将“八角镇”改名为“冰川镇”而不能重新改回的荒唐事。建议中国科协组织专家组配合当地政府和旅游部门清理这方面的问题,以纠正错误、正本清源,把公众视听引向健康的科学轨道。

| [1] |

Ehlers J, Gibbard P L. The extent and chronology of Cenozoic Global Glaciation. Quaternary International, 2007, 164-165: 6-20. DOI:10.1016/j.quaint.2006.10.008 |

| [2] |

Lisiecki L E, Raymo M E. A Pliocene-Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic δ18O records. Paleoceanography, 2005, 20: PA1003. |

| [3] |

Berger A, Loutre M F. Insolation values for the climate of the last 10 million years. Quaternary Science Reviews, 1991, 10: 297-317. DOI:10.1016/0277-3791(91)90033-Q |

| [4] |

Berger A. Astronomical theory of paleoclimates and the last glacial-interglacial cycle. Quaternary Science Reviews, 1992, 11: 571-581. DOI:10.1016/0277-3791(92)90014-Y |

| [5] |

Ehlers J, Gibbard P L, Hughes P D. Quaternary glaciations and chronology//Menzies J, Jaap J M, van der Meer, eds. Glacial Environments (2nd ed). Amsterdam: Elsevier Publisher, 2018: 74-101.

|

| [6] |

Vandenberghe J, French H M, Gorbunov A, et al. The Last Permafrost Maximum (LPM) map of the Northern Hemisphere:Permafrost extent and mean annual air temperatures, 25-17 ka BP. Boreas, 2014, 43: 652-666. DOI:10.1111/bor.12070 |

| [7] |

Bond G, Kromer B, Beer J, et al. Persistent solar influence on North Atlantic climate during the Holocene. Science, 2001, 294: 2130-2136. DOI:10.1126/science.1065680 |

| [8] |

Bond G, Showers W, Cheseby M, et al. A pervasive millennialscale cycle in North Atlantic holocene and glacial climates. Science, 1997, 278: 1257-1266. DOI:10.1126/science.278.5341.1257 |

| [9] |

Saha S, Owen L A, Orr E N, et al. Timing and nature of Holocene glacier advances at the northwestern end of the Himalayan-Tibetan orogen. Quaternary Science Reviews, 2018, 187: 177-202. |

| [10] |

李吉均, 方小敏. 青藏高原隆起与环境变化研究. 科学通报, 1998, 43(15): 1569-1575. DOI:10.3321/j.issn:0023-074X.1998.15.001 |

| [11] |

李吉均, 周尚哲, 赵志军, 等. 论青藏运动主幕. 中国科学:地球科学, 2015, 45(10): 1597-1608. |

| [12] |

Ruddiman W, Kutzbach J. Forcing of Late Cenozoic Northern Hemisphere climate by plateau uplift in southern Asia and the American West. Journal of Geophysical Research, 1989, 94(D15): 18409-18427. DOI:10.1029/JD094iD15p18409 |

| [13] |

Raymo M, Ruddiman W. Tectonic forcing of Late Cenozoic Climate. Nature, 1992, 359: 117-122. DOI:10.1038/359117a0 |

| [14] |

Anderson D E, Goudie A S, Parker A G. Global Environments through the Quaternary:Exploring Environmental Change. Oxford: Oxford University Press, 2013: 203-209.

|