2. 中国科学院大学 公共政策与管理学院 北京 100049

2. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

中央和地方为实现稳就业、稳投资等“六稳”目标和完成保就业、保民生等“六保”任务,推出了一系列重大基础设施投资项目,在补传统基础设施短板的同时,加快新型基础设施建设(以下简称“新基建”)进度。新基建涵盖数字化基础设施、传统基础设施数字化改造和基于数字化平台的集成管理,更能体现数字经济特征,能够更好推动中国经济转型升级[1]。新基建有近期稳增长、调结构、惠民生的内在需求,但不宜泛化,要着眼长远,有系统性、质的“代际”飞跃,以适应人类迈向知识社会[2]时代的大趋势及需求。

1 基础设施的内涵演进与体系构成“基础设施”的英文为“ Infrastructure”;其中,“ Infra”为拉丁文,意为“在下部”,“ Structure”意为“结构”。因此,该单词字面理解为“一个国家或一个组织保持运行所必需的系统或结构” [3]。我国的大运河(公元前486年始凿)、都江堰(建于公元前256年),以及西方的罗马水道(公元前6世纪始建),均证明人类社会早已有基建的公共观念。

1.1 从社会成本视角理解基础设施基础设施与其支撑服务的对象构成“相互定义”的一个系统。狭义的基础设施包括运输、电力、通讯、给排水、水利设施、管道燃气等所有基础产业和公用事业设施,构成了经济社会发展的基础支撑,具有公共物品和准公共物品特性。从投资角度看,基础设施是公共先行资本,必须先行于收益快的私人生产投资。在市场失灵情况下,政府应基于全社会成本收益分析做出供给决策,并用税收等收入进行支付[4]。

广义的基础设施可从社会成本的意义上理解,除了狭义的基础设施即公共先行资本外,还包括教科文卫、国防、公共安全等广泛领域;其为社会直接生产活动提供要素支撑和环境服务,使私人直接生产投资更加有效率,生产的收益更高;其费用由社会分摊,被称为社会间接资本或公共间接资本——能提高整个社会发展的竞争力和获利能力,具有间接经济效益,也具有公共物品和准公共物品特性。

1.2 从发展内涵视角理解基础设施体系随着人类对社会发展的认识逐渐深刻,基础设施内涵也逐渐深刻[5]。1965年,经济学家Hansen[6]最早提出基础设施包括社会基础设施和经济基础设施。社会基础设施指为人民生活投资的间接资本,如健康和教育投资。经济基础设施是用于支持经济生产和一般经济活动的间接投资,主要包括公用事业设施、公共工程和运输[7]。后来,基础设施内容体系进一步扩展到支持生活和保护环境的基础设施[8],以及人文、创新、制度等基础设施。

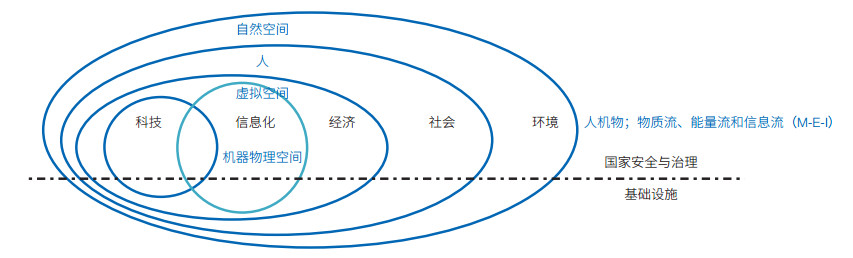

世界由物质、能量和信息组成。能量是物质和信息流动的动力,信息是人类了解、调控物质和能量流动的信号。由于物质流、能量流和信息流(M-E-I)的顺畅和制度保障,人类社会得以生存发展。基础设施是特定阶段保障人类社会物质流、能量流、信息流顺畅、安全、高效流动的软硬件设施网络,为经济社会环境发展提供持久性公共服务支撑。基础设施既是过去发展的成果,又是未来发展的条件。在信息社会,科技与信息化是经济社会环境发展的主要驱动力,以科技与信息化产品及服务驱动经济社会环境可持续发展。基础设施的内容体系进一步扩展为:科技和信息化基础设施,经济社会环境基础设施,以及国家安全与治理基础设施(图 1)。

|

| 图 1 基础设施体系随着发展内涵的丰富逐步拓展 |

“新型基础设施”生发于“传统基础设施”,“新发展”生发于“传统发展”,对基础设施“代际飞跃”的理解与对应的发展理念和时间尺度有关。从社会发展长周期来看,发展和新发展之间、发展和基础设施之间,是深度融合、动态演化的。一些基础设施早期作为社会分摊成本,后来因为有大量私人生产投资进入,成为基础产业,从而被列入经济社会发展的范畴。就创新驱动发展而言,新型基础设施与传统基础设施深度融合,共同成为“全面创新”驱动引领“全面发展” [5]的基础支撑。

2.1 新型基础设施的内涵新型基础设施是为未来阶段保障人类社会物质流、能量流和信息流更加顺畅、安全、高效流动,具有系统性、质的“代际飞跃”特征的软硬件设施网络,为实现“新发展”提供持久性公共服务支撑。未来社会的研发、生产、流通、分配、消费、弃置等活动,以及土地、劳动力、知识、技术、人才、资金、信息、管理等要素供给、流动与组合,体现为M-E-I网络化、数字化、智能化,需要新、旧基础设施体系的系统支撑。

日本提出建设“超级智能社会5.0”,是指继狩猎社会、农耕社会、工业社会、信息社会之后的一种新型社会形态[9]。不同社会形态、不同发展阶段对应不同“代际”的基础设施。 “代际”主要表现为M-E-I的产生、传输、组合方式和效率不同。当前,人类社会正在向智能社会迈进,在人机物智能技术的推动下,机器将从人类的工具和从属逐步上升为伙伴;通过M-E-I数字化、网络化、智能化,将使人类社会、虚拟空间、自然空间、机器物理空间联通互动、数字双生、虚实交融,形成以人为中心的人机物三元融合的新社会形态[10]。

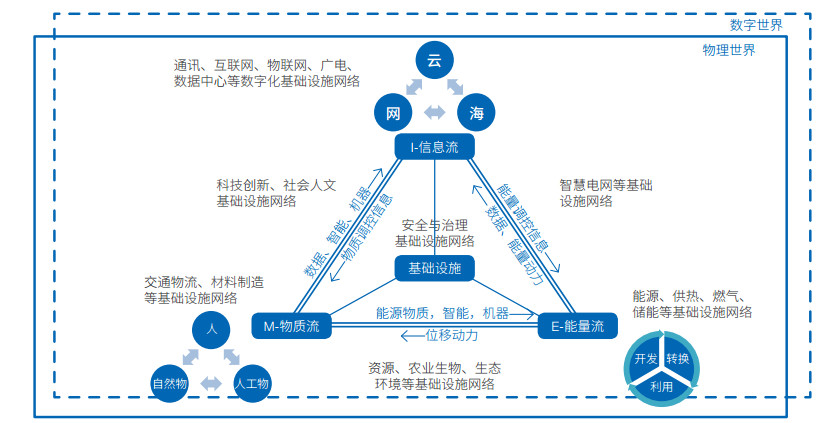

智能社会新型基础设施的内核是新一代战略型、网络型的科技和数字化基础设施(图 2):①物质流由“人—自然物—人工物”表征,包括保障人类研发、生产、流通、分配、消费、弃置等活动的公共服务设施网络,从能量流获得动力,从信息流获得调控信息;②能量流由“开发—转换—利用”表征,包括保障人类开采、开发、转换、利用、存储、传输能量的公共服务设施网络,从物质流获得能量物质及智能、机器,从信息流获得调控信息;③信息流由“云—网—海”表征,包括保障人类开发、收集、存储、处理、应用数据信息的公共服务设施网络,从物质流、能量流获取数据、智能、机器和能量,调控物质流、能量流的开发与运行。

|

| 图 2 社会发展基础设施的概念模型(基于M-E-I视角) |

新型基础设施的形成机制决定其新特征。①新要素驱动。与传统要素供给能力的有限性不同,知识、技术、信息、数据等新生产要素的供给能力具有共享性、累积性、倍增性,对基础设施有更高的“互联互通、开放共享和安全保障”要求。②要素新组合和数字赋能驱动。如同网络的价值与网络使用者数量的平方成正比(迈特卡夫定律),一个国家知识生产的创新机会与其知识累积、传播交流程度成正比。工业时代的要素组合方式是集中式的,以他组织、独占性竞争为主,基础设施主要由政府供给;而知识时代的要素组合是分布式的,以自组织、创造性竞争为主,领先企业和机构成为基础设施供给者。例如,互联网、云计算具有分布式和去中心化的特征。③ “从0到1”的原始创新驱动。主要国家围绕科技创新策源地和制高点的竞争日趋激烈。只有率先发现基础科学规律、开发应用原创性引领技术的国家,才可能形成具引领性、带动性的战略性产品和战略性产业[11]。④经济社会发展新需求拉动。在知识经济、智能社会需求牵引下,新型基础设施具有创新性、系统性、基础性、公共性、先导性、均衡性、安全性和智慧化、生态化、可持续性等特征,为社会发展提供绿色、智能、普惠、创新、包容、安全的公共服务。⑤制度变革推动。广泛集聚优质、可持续的新要素,保障区域、国家、跨境基础设施均衡发展和普惠供给,需要提升基础设施体系建设及应用的标准化、数字化、智能化治理能力。

3 新型基础设施的类型与体系框架离开支撑对象,无法理解新型基础设施及其体系构成。新基建不仅要补传统意义上的基础设施建设短板、“还旧账”,以及解决当下发展中的紧迫问题,还要为国家未来长远发展打牢基础,更多关注战略性新兴产业,培育新的产业和经济增长点。因此,只有体现国家意志,加强顶层设计、统筹布局,新基建才有可能在新一轮科技革命和产业变革中立稳潮头,并在未来经济竞争乃至综合国力竞争中占据主导地位[12]。

3.1 新型基础设施的类型从形式与内容2个维度看,现代化强国的新型基础设施之“新”,主要包括4种类型:“新瓶新酒”“新瓶旧酒”“旧瓶新酒”和“新制度” [13]。其中,狭义的“新”仅指“新瓶新酒”,即数字化科技创新与智能化数字基础设施,以及现代能源、先进材料与智能绿色制造等基础设施,如5G、大数据中心、人工智能、工业互联网、新能源汽车充电桩、光源、平方公里阵列射电望远镜(SKA)等基础设施。而另外3种为广义的“新”:“新瓶旧酒”,即基础设施数字化,如智慧物流、智慧交通、智慧港口、智慧医疗、智慧农业等基础设施;“旧瓶新酒”,即有系统性、质的“代际”飞跃特征的基础设施升级,如空天海洋、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通等基础设施的更新、拓展;“新制度”,即国家安全与治理基础设施,如安全与治理标准、制度等软硬件设施。

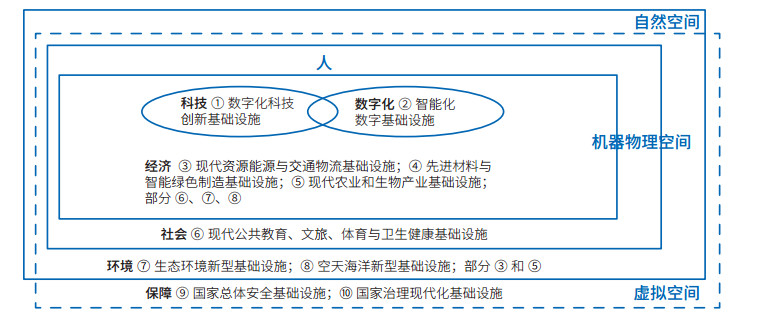

3.2 现代化强国新型基础设施的体系框架《创新2050:科技革命与中国的未来》系列报告,以绿色、智能和可持续为特征的新一轮科技革命和产业变革为背景,描绘了我国面向2050年实现现代化的图景和科技发展路线图,提出了“以科技创新为支撑的八大经济社会基础和战略体系”整体构想,并分阶段刻画了八大体系建设的特征和目标[14]。这是未来经济社会发展的基础,再加上支撑科技创新和制度创新的两大基础体系,需要建设十大新型基础设施[15] (图 3)。

|

| 图 3 现代化强国新型基础设施体系的框架 |

面向现代化强国建设新型基础设施,不仅要激活当前的传统动能、激发未来的新动能,推动经济社会高质量发展和数字化转型,还要为更长远的M-E-I数字化及数字化的知识生产、连接、传播、应用打下坚实基础。

4.1 “数字化科技创新和智能化数字基础设施”是现代化强国基础设施的内核党的十九大报告提出建设数字强国、科技强国的战略目标,以新一代信息技术产业化应用为标志的数字经济,需要完整的战略性、网络型科技与数字基础设施作为支撑。

①数字化科技创新基础设施。是新基建的底层支撑,包括重大科技基础设施、科教基础设施及融合创新基础设施等。支撑构建数字时代科技创新体系,支撑科学、技术、工程、产业及社会等创新体系交叉融合,促进众多学科基本和关键瓶颈问题的解决[10]。提升和新建一批重大科技基础设施和数字化科技创新基础设施,强化对基础研究、应用研究、数据密集型科学及创新创业创造活动的支撑,促进各领域、各区域创新发展。

②智能化数字基础设施。是新基建的主导方向,包括基于新一代信息技术演化生成的通信网络、新技术、存储及算力等基础设施。支撑构建“万物智联”的信息网络体系和战略计算平台,支撑网络强国、数字中国和智慧社会建设。重塑数字产业化及产业数字化发展格局,带来系列经济及战略利益。提升感知、传输、数据中心和应用平台等设施网络化、数字化、智能化水平,确保新型基础设施、数据及网络体系符合安全标准。支撑智能宽带无线网络、超级计算网络、量子计算、边缘计算、先进传感与显示、先进可靠基础及应用软件等技术创新,消除数字鸿沟[2],走安全、绿色、普惠的数字化道路。

4.2 “现代资源能源与交通物流、先进材料与智能绿色制造、现代农业和生物产业基础设施”是现代化强国经济基础设施的主体新一轮工业革命的代表性技术将是人工智能等。代表性基础设施是数字化科技创新基础设施和智能化数字基础设施,是数字经济的内核支撑,其核心要素是数据、信息、知识、技术与管理。经济基础设施主体是现代资源能源与交通物流、先进材料与智能绿色制造、现代农业和生物产业等设施,还包括部分现代公共教育、文旅、体育与卫生健康基础设施,以及部分生态环境与空天海洋新型基础设施。

③现代资源能源与交通物流基础设施。是国民经济的大动脉。支撑构建我国可持续能源与资源体系,支撑能源革命和资源革命。发展特高压、智能电网、微电网、分布式能源利用、新型储能、氢能、核能等能源基础设施,大幅提高能源与资源利用效率。资源科技向矿产资源、水资源和生物资源的高效开发、综合利用,以及持续、稳定、安全供给的总体方向发展[10]。建设综合、智慧、绿色、平安的交通运输体系,构建现代化综合交通网络,完善邮政、仓储物流等“通道+枢纽+网络”基础设施体系,拓展延伸数字化、智能化交通物流新型基础设施,支撑交通强国、物流强国建设。

④先进材料与智能绿色制造基础设施。是制造强国和质量强国之基。支撑构建我国先进材料与智能绿色制造体系,支撑制造强国建设。加速材料与制造技术智能化、绿色化、可再生循环的进程,促进我国材料与制造业产业结构升级和战略调整,有效保障我国先进材料与智能绿色装备的供给及高效、清洁、可再生循环利用。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造将引领制造方式的变革[10]。个性化、信息化、数字化、智能化、绿色化制造对于优化材料、设备、产品和服务供应链至关重要。制造强国首先是质量强国,需要有现代化的标准体系和检验检测基础设施作为支撑。

⑤现代农业和生物产业基础设施。是生物经济之基。支撑我国构建高产、优质、高效、绿色的现代农业和安全、高值、高效、优质的生物产业体系,支撑农业现代化,保障粮食与农产品安全、生物安全。推进数字化赋能大农业转型,将智能农机装备,高通量、智能化精准种养技术集成体系,以及传感器、自动化机器人和微型灌溉等设施用于农业生产,支撑智慧农业和生物产业发展、农业防灾减灾和重大疫病防治。

4.3 “现代公共教育、文旅、体育与卫生健康基础设施”是现代化强国社会基础设施的主体健全“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”等基本公共服务体系,必须推进社会基础设施数字化转型,加强普惠性、基础性、兜底性民生基础设施建设,使发展成果更多、更公平地惠及全体人民。

⑥现代公共教育、文旅、体育与卫生健康基础设施。支撑构建满足我国十几亿人口需要的普惠教育、文旅、体育与卫生健康保障体系,支撑教育强国、文化强国、旅游强国、体育强国和健康中国建设。增强社会基础设施体系的完整性、可及性和储备性。强化公共卫生健康的科技支撑,推动生命科学研究向定量、精确、可视化、交叉会聚方向发展[10],医学模式由疾病治疗为主向预防、预测和早期干预为主转变。重塑传统医学优势,在现代医学、健康科学、公共卫生危机应对、医工交叉等领域走到世界前列。加快建设适老化基础设施,加强社会基础设施适老化改造。促进哲学、社会科学、人文艺术、经济学、心理学、文化等与科技融合,在应对重大社会挑战方面加强多学科交叉融合。加强创意空间、科学公园、科普场馆、博物馆等数字化科普设施建设,为跨学科、跨领域、跨机构的创新、创业、创造提供公共交流空间。

4.4 “生态环境与空天海洋新型基础设施”是现代化强国环境基础设施的主体良好的生态环境是最公平、最普惠的公共产品,必须“坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路” [16]。建设好支撑生态文明与美丽中国的生态环境基础设施,才能保障向全体国民提供优质、可靠的绿色公共产品和公共服务。

⑦生态环境新型基础设施。建设以国家公园为主体的自然保护地体系,建设生物多样性、大气、水、土壤、辐射等生态环境监测网络及污水、垃圾、固体废弃物等回收处理设施。支撑构建维系人与自然和谐相处的生态环境保育发展体系,支撑绿色、低碳、循环型经济社会建设,支撑生态文明和美丽中国建设。构建大尺度生态系统观测与研究网络,提升我国生态环境监测、保护、修复能力和应对气候变化的能力,增强自然灾害、污染与生态安全风险的预测、预报和防灾、减灾能力;不断发展相关绿色创新和绿色发展的技术、方法和手段,提供能源、食物、水资源等系统解决方案;建设绿色、低碳、循环等绿色生产基础设施,推进基础设施绿色化。

⑧空天海洋新型基础设施。是拓展未来发展空间的保障。支撑构建我国空天、海洋、极地、深地空间拓展能力及体系,支撑航天强国、海洋强国建设,保障国家空天、海洋、极地、深地权益和国土安全。提高我国空间探测、对地观测、极地监测、深海探测、空间态势感知和综合监测、预警能力,向着更深、更遥远的宇宙、海洋、极地和深地迈进,支撑蓝色经济及空间技术市场化、商业化。基于天地一体的地面设施和控制系统、极地科考站、海底空间站、发射系统、卫星和航天器系统、空间站,更好地拓展和平开发利用外层空间、海洋空间、极地空间和深地空间[15]。

4.5 “国家总体安全和国家治理现代化基础设施”是现代化强国基础设施的保障现代化强国基础设施体系是一个复杂巨系统,必须确保足够的韧性和安全性[15]。在知识社会、智能社会,知识和技术渗透到了社会的方方面面,自然风险与技术风险的界线变得越来越难以划分[2],保障基础设施体系安全至关重要。新兴技术创新及应用的不确定性和风险增加,而监管过度或不足都不利于创新发展,加之技术进步的同时加深了技术依赖,因此对政府的治理能力现代化提出了更高要求。由于数字政府在科学决策、经济运行、市场监管、社会治理、科技创新、基础设施与公共服务、国家安全等广泛领域发挥着“决策中枢”作用,必须提升其对海量数据信息的开发、积累、利用和管理能力,强化国家安全与治理的基础设施及制度保障。

⑨国家总体安全基础设施。是现代化强国的安全基石。支撑构建军民融合,集政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全、核安全、生物安全等于一体的国家安全体系[17],确保国家工业控制系统、金融基础设施、重大科技基础设施、重大经济社会环境基础设施等国家关键基础设施物质体系安全、科技安全与数据网络安全,发展完善传统与非传统安全防范技术、标准及工程,提高重大风险监测、预警、防范和应急反应能力,保障国家总体安全与公共安全[15]。

⑩国家治理现代化基础设施。是实现善治的基础保障。支撑构建统筹发挥有效市场、有为政府和有序社会3种治理机制的现代化治理体系,保障高质量的制度供给、先进的管理和良好的公共服务。知识经济时代的管理学要充分体现创新参与主体的大众化、创新组织机构的开放化、创新行业领域的跨界化、创新链接机制的平台化、创新资金来源的多元化等新特点,更加重视知识资源可复制、可共享、可增值的特性,更加重视以人为本,更加重视创新主体的自组织,更加重视创新平台的互联协同,更加重视开放创新生态系统的构建[18]。通过“以新带旧”的方式统筹传统和新型基础设施发展,构建标准兼容、协同融合的现代化基础设施体系,这对国家治理现代化基础设施建设、应用和管理提出了新的要求。为此,要深入推进智能城市、城市大脑等基础设施建设,大力推进农村治理信息及服务平台建设,构建开放共享、实时联动、城乡统筹、全域协同的科学决策及智慧管理治理系统与设施网络。深化政务服务“一网、一门、一次”改革,支撑数字政府建设和政府治理、社会治理智慧化,提升国家治理信息化和现代化水平[15]。

5 结论与建议基础设施与社会发展相伴,与其服务对象相互定义、协同发展。面向2050年现代化强国的新型基础设施体系,以“数字化科技创新和智能化数字基础设施”为内核,以“现代资源能源与交通物流、先进材料与智能绿色制造、现代农业和生物产业基础设施”为经济基础设施主体,以“现代公共教育、文旅、体育与卫生健康基础设施”为社会基础设施主体,以“生态环境与空天海洋新型基础设施”为环境基础设施主体,以“国家总体安全和国家治理现代化基础设施”为保障[13, 15]。新型基础设施体系与传统基础设施体系一起,共同形成集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。

新基建事关国家发展全局和长远利益,必须做好战略谋划,处理好稳和进、立和破、近和远、软和硬、需求和供给、国内和国际等关系;进行全社会成本收益分析,做好建设空间布局和时序安排。2018年,我国资本形成总额对国内生产总值增长的贡献率为32.4%[19],2019年为31.2%[20],投资对经济增长的直接拉动作用减弱。各相关部门、地方政府为贯彻落实中央决策,推出了新一轮基建项目投资计划。据不完全统计,各省、自治区、直辖市公布的投资计划已经超过40万亿元。有专家认为,这些实际是多年的投资计划,内容大部分是老基建,而新基建最多也就10%左右[21]。虽然新基建目前占比低,但具高成长性、渗透性和带动性。从已发行专项债的项目结构来看,电子信息互联网大数据、新材料、新能源、生物医药、冷链物流等新基建项目所占比重从2019年的0.6%显著提升至2020年2月的14.8%[22]。

2020年我国将全面建成小康社会,在制定新一轮中长期规划的关键时点上,要坚持“全国一盘棋”的理念,面向2050年前瞻谋划新基建战略布局,重点部署2021—2035年新基建中长期规划和“十四五”规划。要坚持公私合作、多方筹措、多元投资的原则,稳步推进新基建投资计划。在保就业、稳农业和保障基本民生的前提下,适度扩大新基建投资规模,发挥好逆周期调节作用,避免快速扩张带来债务风险隐患。加快推进新基建项目储备,以整体优化、协同融合为导向,统筹存量和增量基础设施项目,以新基建带动传统基建,共同支撑新型工业化、信息化、新型城镇化、农业现代化同步发展,共同促进我国在更高起点、更高层次、更高目标上全面实现五个现代化。

致谢 感谢中国科学院科技战略咨询研究院新型基础设施建设研究组王晓明、刘益东、刘昌新、余江、温珂、李宏、杨国梁、王海霞、王海名等同事,在开展专题研讨时提出宝贵意见。| [1] |

王晓明, 刘昌新. "新基建"为经济增长提供新动力.经济日报, 2019-03-01(12).

|

| [2] |

联合国教科文组织.从信息社会迈向知识社会——建设知识共享的二十一世纪.巴黎: 联合国教科文组织, 2005: 29, 144.

|

| [3] |

朗文当代高级英语辞典.北京: 商务印书馆, 2002: 783.

|

| [4] |

曼昆.经济学原理(第6版): 微观经济学分册.梁小民, 梁砾, 译.北京: 北京大学出版社, 2012: 222-233.

|

| [5] |

万劲波. "全面创新"驱动"全面发展".光明日报, 2016-01-01(06).

|

| [6] |

Hansen N M. Unbalanced Growth and Regional Development. Western Economic Inquiry, 1965, 4(1): 3-14. |

| [7] |

世界银行. 1994年世界发展报告: 为发展提供基础设施.毛晓威, 译.北京: 中国财政经济出版社, 1994.

|

| [8] |

世界银行.中国中小城镇概述.华盛顿: 世界银行, 2012: 33.

|

| [9] |

李慧敏.打造超级智能社会——日本《科学技术创新综合战略2017》重点任务分析.光明日报, 2017-08-09(14).

|

| [10] |

潘教峰. 新科技革命与三元融合社会——关于雄安新区建设的宏观思考. 中国科学院院刊, 2017, 32(11): 1177-1184. |

| [11] |

万劲波.加快打造原始创新主要策源地.光明日报, 2020-01-20(16).

|

| [12] |

孙英兰. "新基建"带来新机会. 瞭望, 2019, (11): 30-31. |

| [13] |

潘教峰, 万劲波. 新基建如何实现代际飞跃. 瞭望, 2020, (16): 39-41. |

| [14] |

中国科学院. 科技革命与中国的现代化——关于中国面向2050年科技发展战略的思考. 北京: 科学出版社, 2009.

|

| [15] |

潘教峰, 万劲波. 新基建十大战略方向. 瞭望, 2020, (17): 25-27. |

| [16] |

中共中央. 关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定. 北京: 人民出版社, 2019.

|

| [17] |

新华社.习近平主持召开十九届中央国家安全委员会第一次会议并发表重要讲话.[2014-04-15]. http://www.gov.cn/xinwen/2018-04/17/content_5283445.htm.

|

| [18] |

潘教峰.管理学必须适应知识经济时代的发展.科技日报, 2019-03-27(08).

|

| [19] |

中华人民共和国国家统计局. 中华人民共和国2018年国民经济和社会发展统计公报. 北京: 中国统计出版社, 2019.

|

| [20] |

中华人民共和国国家统计局. 中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报. 北京: 中国统计出版社, 2020.

|

| [21] |

刘世锦. "新基建"不足以挑大梁, 新增长动能还看都市圈.[2020-03-22]. http://finance.ifeng.com/c/7v3AknzehQO.

|

| [22] |

杨仕省.解析40万亿"新基建"清单: 发力"科技端"七大板块今年专项债规模或突破3万亿.[2020-03-06]. http://www.chinatimes.net.cn/article/95063.html.

|