习近平总书记[1]在党的十九大报告中指出,创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑;提出了加快建设创新型国家和世界科技强国的战略目标和任务。建设世界科技强国的战略擘画,为我国科技事业和创新发展提供了根本遵循和行动指南,也为科技界和广大科技工作者指明了奋斗目标和努力方向。近年来,我国科技发展取得举世瞩目的伟大成就,创新型国家建设成果丰硕,科技整体能力持续提升;我国已经成为具有重要影响力的科技大国,科技创新对经济社会发展的支撑和引领作用日益增强。但我们也必须清醒地认识到,我国与世界主要科技强国相比仍存在较大的差距,总体上还处于“大而不强”的局面。例如,基础科学研究短板依然突出、自主创新能力低、关键核心技术受制于人的局面没有得到根本性改变等[2]。科技创新能力是建设科技强国的决定性因素,是国家经济增长和竞争的基本驱动力量。如何正确认识和评价我国科技创新能力整体发展水平,以及与世界主要科技强国的差距,进一步提升科技创新能力,是亟待解决的现实问题。

1 科技强国的内涵一国科技创新能力的“强”“弱”是相对的,因此对于科技强国的判断应突出与其他国家相比的优势。科技强国是一个相对的概念,当一个国家的科技实力和水平在世界各国家和地区中处于领先地位并且在国际上拥有话语权与引领能力时,即可称为“科技强国”。科技强国的“强”应从多个维度进行综合考量,应包括规模、基础、质量、效益等方面的因素[3]。基于此,本文提及的科技强国不包含瑞士、荷兰、丹麦等创新型国家。

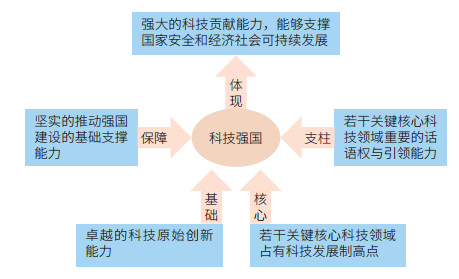

本文从“国家科技实力本身强”与“科技强是推动强国建设的一个重要因素”两方面把握科技强国的内涵(图 1)。在此基础上,本文认为,科技强国是指同时拥有原始创新、科技发展制高点和话语权的强大实力,以及对国家安全和经济社会可持续发展具有强大支撑作用的国家[4-6]。

|

| 图 1 科技强国的内涵 |

科技强国的保障是拥有坚实的推动强国建设的基础支撑能力。具体表现为:具有合理的科研经费比例、丰富的人力资源、先进的科研设备、实时的科技信息、良好的创新环境等,能够在经济社会活动中形成系统完备的人力、物力、财力和创新环境等资源支撑体系。

科技强国的基础是拥有与强国地位相称的卓越的科技原始创新能力。具体表现为:具备世界著名的科研机构和一流学科、强大的科技人才队伍水平、领先的原始创新能力、在核心领域拥有一批原创科技成果等。

科技强国的核心是在若干关键核心科技领域占有科技发展制高点。具体表现为:在若干重要领域掌握一批安全、自主可控的核心技术和关键技术,相关装备的部组件、元器件、原材料、制造设备等信息化和智能化水平高,拥有一批自主知识产权,在世界高技术领域占有一席之地,把握发展的战略主动权。

科技强国的支柱是在若干关键核心科技领域拥有重要的话语权与引领能力。具体表现为:行业吸引力、产业竞争力、国际影响力、可持续发展能力及行业发展模式得到世界各国认可,行业话语权和主导国际科技事务能力强。

科技强国的体现是拥有强大的科技贡献能力,能够支撑国家安全和经济社会可持续发展。具体表现为:生态、经济、社会可持续发展,科技创新与产业经济发展有效衔接,科技对经济社会发展、人民生活水平改善发挥明显的牵引作用和支撑作用。

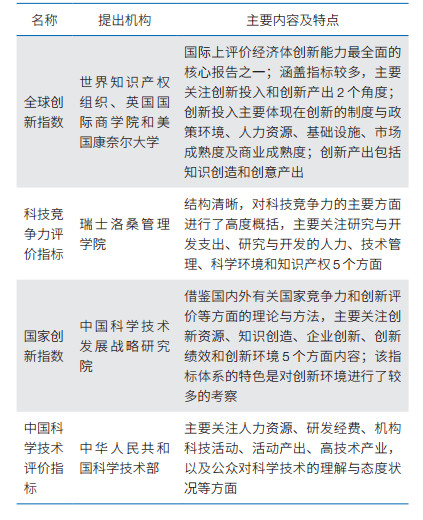

2 科技强国评价指标体系的构建 2.1 国内外相关评价指标体系的分析与借鉴随着对创新认识的不断加深,全球研究机构和各国政府陆续推出了一系列以创新、竞争力、可持续发展等为评价对象的国家创新能力评价的实践。其中,世界知识产权组织、英国国际商学院和美国康奈尔大学共同发布的全球创新指数(Global Innovation Index,GII) [7],瑞士洛桑管理学院(IMD)开发的科技竞争力(CST)评价指标[8],以及中国科学技术发展战略研究院的“国家创新指数” [9]和中华人民共和国科学技术部发布的“中国科学技术评价指标” [10]等国内外机构发表的指标受到了人们的广泛关注和引用。各机构的指标体系的主要内容及特点如表 1所示。

上述国内外研究机构、政府构建的指标体系各有特点,对各评价体系的主要指标进行分析,可得到3点共同特征:①指标体系以综合性指标为主,这表明较多国家认同创新能力是多种要素的集合。②主观指标与客观指标相结合,某种程度上也反映了国家创新能力评价逻辑的转变。③均从整体的角度来综合评价一个经济体或国家的创新能力或科技竞争力,便于决策者了解经济体或者国家创新能力在全球的位置、不足和全球创新的格局。

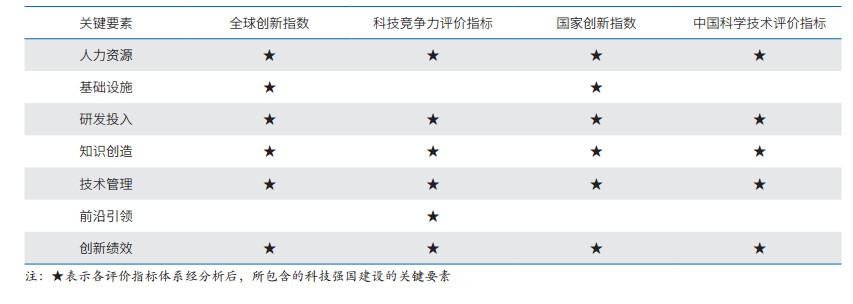

通过对上述指标体系的各级指标进行分析、聚类和总结,从主要评价维度来看,可总结出科技强国指标评价的七大关键要素[11, 12]——人力资源、基础设施、研发投入、知识创造、技术管理、前沿引领和创新绩效等(表 2)。在构建本研究的科技强国评价指标体系中,需要综合考虑这些关键要素;并且,在构建科技强国指标体系以对标分析我国与世界公认科技强国创新能力发展水平差距的同时,应该在区域共用的指标体系基础上,添加符合中国特点的指标,使之更好地服务于我国的政府决策和市场需要。

本文尝试跳出以往通过构建指标体系对科技强国进行排名的思路,转而以面向我国发展过程中存在的问题和未来的需求为思路,进而为我国科技发展和科技对经济社会的可持续发展提供导向作用为主线构建科技强国指标体系。美国是在国际上有话语权的大国、强国,是世界上公认的科技强国。因此,本文以美国为横向对标国家,通过构建适合我国科技发展实际的科技强国指标体系,以明确我国与美国之间存在的差距及薄弱点[13]。

2.2.2 构建原则科技强国评价指标体系的构建是根据“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展”的科学发展观的内涵,筛选出对科学技术评价有重要影响的代表性指标。为了确保测评的结果能全面、客观、准确地反映一个国家科技实力的现状和未来的发展趋势,科技强国评价指标体系应坚持以下4条原则[14, 15]。

(1)核心性原则。衡量科技强国竞争力的指标包括诸多方面,但只有真正能够反映科技强国内涵某一方面特性的核心指标才能被纳入指标体系中。

(2)可获得性原则。采用可量化和可获得的指标,包括权威机构的直接统计数据和对相关数据进行计算后得到的间接数据,这样能较准确地反映显示情况并有效提升测算结果的权威性。

(3)可比性原则。注意时间、地点和适应范围的可对比性、适用性、普遍性特点,以便于纵横对比,反映不同国家科技实力发展情况。

(4)弱相关性原则。在满足指标体系设置维度的基础上,尽量选择统计表征上相关性弱的指标,以有效提升单个指标的独立性。

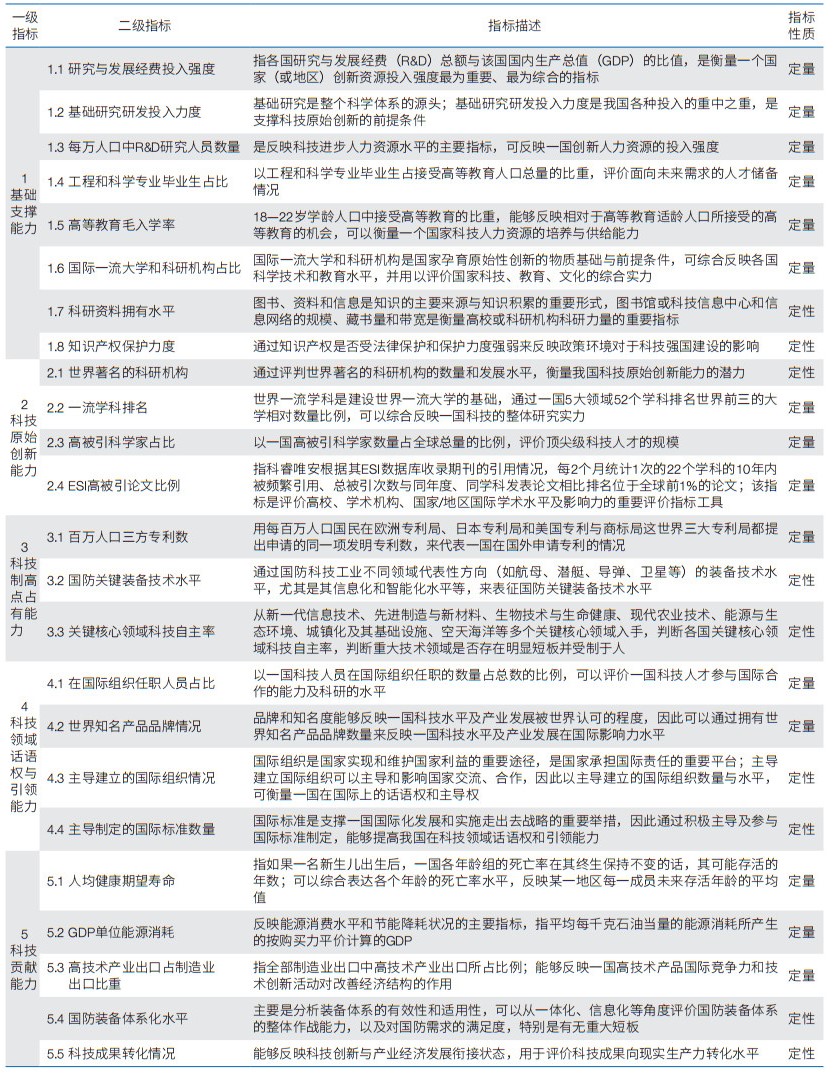

2.2.3 指标体系的构建根据科技强国内涵、特征及指标体系构建基本原则,综合考虑基础科学、国防科技、民生前沿、人才队伍等我国在科技强国建设过程中优先重点关注的4个领域的代表性指标[16-20],通过对国内外评价指标体系的分析、专家访谈及德尔菲调查法,按照指标相对简洁、反映因素全面、强国标志突出的要求,最终形成由5个一级指标和24个二级指标构成的科技强国评价指标体系。其中,一级指标主要考虑完整性,是反映影响国家科技竞争力表现的关键因素,包括基础支撑能力、科技原始创新能力、科技制高点占有能力、科技领域话语权与引领能力、科技贡献能力5个指标;二级指标主要考虑可获得性、可衡量性和可比较性等,可分别从不同角度阐释各一级指标(表 3)。

为了对科技强国发展状况进行更直观有效的评价,拟采用更容易量化的指数加权法进行综合评价。指数加权分析法的公式为:

其中,Ti是经过无量纲化处理后得到的第i个指标的测评值,Wi为第i个指标的权重值,该指标的分值Ti与权重Wi的乘积即为该指标的分值;由此可分别计算出各级指标的分值,再将各级指标分值进行指数加权,最终得到科技强国综合水平得分A。

3.1.2 权重及指标值确定科技强国评价指标体系采用层次分析法与德尔菲专家调查法相结合的方式确定指标权重。依据Saaty提出的1—9比率标度方法,为保证最终权重得分的科学合理,课题组成员对中国工程院和中国科学院的院士群体,以及科研院所、企业和高校的领导、教授和副教授等进行问卷调查,调研结果结合专家意见确定最终指标的权重。确定后的指标权重如表 4所示(考虑到指标的数量较多,仅列出一级指标权重测算结果)。

对于定量指标,考虑到数据的可获得性,主要选取2013年中、美两国的统计数据,并采取绝对值的判定方法对数据进行无量纲化处理,更加直观的展示国家间的差距。对于定性指标,采用专家问卷调查方法进行数据收集和分析,主要是对中、美两国的科技发展水平现状及2020—2050年的发展进行预测。

3.2 科技强国综合指数初步分析通过构建的科技强国指标体系,结合层次分析法确定的指标权重,运用指数加权法计算出2013年中国与美国的科技强国综合指数(百分制)(表 5)。

(1) 从科技强国综合指数来看,2013年中国的科技强国综合指数与美国同期水平存在较大差距,仅为美国的31.6%。

(2) 从中国与美国一级指标的对比分析来看,中国与美国在总体发展水平各方面均存在不同程度的差距。科技原始创新能力、科技制高点占有能力、科技领域话语权与引领能力指标与美国差距显著,仅为美国的25%左右;基础支撑能力为美国的40%以上;科技贡献能力指标与美国差距最小,但仍仅为50%左右,中国与美国在总体发展水平方面差距显著。

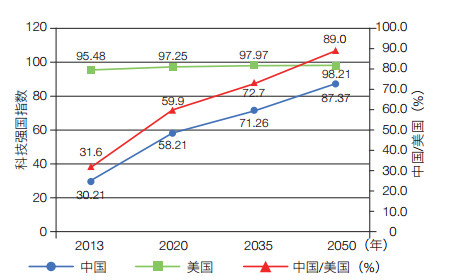

3.3 科技强国指数发展预测对科技强国指数发展的预测是基于3项假设条件进行调查:①国际政治、经济和社会环境保持基本稳定;②我国科技强国战略思路清晰;③科技强国各项发展举措得当。在上述条件不变的情况下,各领域专家按照指标体系内容对中国与美国的短期(2020年)、中期(2035年)和长期(2050年)科技强国指数进行了对标预测,预测结果如图 2所示。

|

| 图 2 2020—2050年中国和美国科技强国指数发展预测 |

根据对2020—2050年中国和美国科技强国指数发展预测结果,可以发现:

(1) 从整体来看,2013—2050年中国和美国的科技强国指数均有不同程度的增加,并且与美国的分差呈逐渐缩小的趋势。预计到2050年,中国科技强国指数明显接近美国,但美国仍保持在98分以上,而中国也逐步提高到87.37分。

(2) 从各阶段发展情况来看,2013—2020年,中国科技发展强势,科技强国指数得分大幅提升,与美国差距从68.4%拉近到40.1%,得分达到58.21。2020—2035年,预计该阶段中国和美国的科技强国指数变化速度降缓,呈现小幅增加的态势,中国与美国差距继续缩小,为美国的27.3%。2035—2050年,预计中国和美国的科技强国指数仍在不断增加,美国的指数达到98.21分,而中国与美国的差距继续缩小,为美国的89.0%。伴随着中国科技实力的迅猛发展,美国的霸主地位逐渐削弱,与2013年相比,美国同中国的科技强国指数差距大幅缩小。

4 加强科技强国建设的总体思路与新举措我国建设世界科技强国,必须要牢牢抓住新一轮科技革命和产业革命蓄势待发的机遇,瞄准国际科学前沿,立足国情实际,充分吸取国外科技强国建设先进经验,在独创独有上下功夫。挑战前沿科学问题,在重大科学问题上取得一批原创性突破;掌握一批重大颠覆性技术创新成果,力争在重要科技领域实现跨越发展,跻身世界先进行列;实现中国科技创新从跟跑向并行、领跑的战略性转变,成为世界主要科学中心和创新高地[21]。

4.1 优化科技和创新资源配置方式,构建支撑科技强国建设的坚实的基础支撑体系(1)加强基础研究投入力度。加大对涉及国家长远发展和安全的“卡脖子”问题的基础研究支持力度,建立财政支持基础研究、可年度考核的固定增长机制,通过建立基础研究基金、税收杠杆、财政补贴等形式鼓励企业做长效性研究投入。

(2)加快培育建设国际一流大学。推动、加强战略性、全局性、前瞻性问题研究,着力提升解决重大问题能力和原始创新能力。大力推进科研组织模式创新,围绕重大科研项目,健全科研机制,提升科学研究水平。

(3)加强知识产权保护力度,营造尊重知识、崇尚创新的环境。鼓励批判性思维,培养独立思考的能力和挑战权威的勇气,处理好激励创新与宽容失败、知识共享与产权保护、小众创新与万众创新等关系,培育敢于创新、便于创新、乐于创新的土壤,形成尊重知识、崇尚创新、诚信守法的知识产权文化。

4.2 大力激活创新活力,提高科技原始创新能力充分发挥著名科研机构、重大科技基础设施等资源集聚作用,吸引国内外顶尖创新团队,整合创新资源和要素,强调开放共享,开展具有重大引领作用的跨学科、大协同的创新攻关。加强创新人才队伍建设,把青年推到创新的第一线,设立中华人民共和国青年科学奖,鼓励青年人才冲击世界科技的最前沿。改革人才培养、引进、使用机制,强化基础教育,推动高等教育创新,改革研究生培养模式,深化产教融合。

4.3 坚持创新驱动,选准重点领域,加强前沿和高技术攻关力度,尽快突破核心关键技术瓶颈充分发挥全国优势力量,集中资源,围绕国家重大战略需求,开展量子、激光、脑-机结合等关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术和颠覆性技术等4类技术的探索与应用研究,集智突破核心技术和关键技术;加快元器件、原材料国产化进程,重点解决制约装备发展的部组件、元器件、原材料、制造设备、重大工艺等共性问题,从而保障基础产品的自主发展和可靠供给,确保核心技术自主可控。

4.4 坚持国际化发展,提升我国科技领域国际影响力和话语权前瞻性谋划,牵头组织、论证并实施若干具有重大影响力和参与范围广泛的国际合作项目或科学问题,吸引其他国家参与。积极参与国际标准制定,加快推进科技标准“走出去”,积极参与国际合作项目,力争在国际组织中任职,提升我国在世界科技领域的影响力和话语权。

4.5 加强科技成果转移转化,强化科技对国民经济社会的牵引和辐射带动作用打通基础研究、应用开发、成果转移与产业化链条,推动健全市场导向、社会资本参与、多要素深度融合的成果应用转化机制。深入实施“双创”工程,引导领军企业、高校、科研院所、新型研发组织等多元建设众创空间、孵化器、加速器,打造特色创新孵化集聚区。

| [1] |

习近平.决胜全面建成小康社会, 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告.[2017-10-27]. http://www.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-10/27/c_1121867529.htm.

|

| [2] |

习近平.在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话.[2018-05-28]. http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2018-05/28/c_1122901308.htm.

|

| [3] |

刘丹, 王迪, 赵蔷, 等. "制造强国"评价指标体系构建及初步分析. 中国工程科学, 2015, 17(7): 96-107. |

| [4] |

穆荣平, 樊永刚, 文皓. 中国创新发展:迈向世界科技强国之路. 中国科学院院刊, 2017, 32(5): 512-520. |

| [5] |

白春礼. 准确把握深刻理解建设世界科技强国"三步走"战略的基本内涵. 中国科学院院刊, 2018, 33(5): 455-463. |

| [6] |

杨柳春, 刘天星. 钱七虎:科技强国是建设社会主义现代化强国的基础和核心. 中国科学院院刊, 2019, 34(5): 581-585. |

| [7] |

李富强, 张志娟. 全球创新指数视角下的创新能力国际比较研究. 全球科技经济瞭望, 2017, 32(10): 60-68. |

| [8] |

魏海燕. 《世界竞争力年鉴》评价体系研究及其思考. 科技管理研究, 2013, 33(5): 58-61, 70. |

| [9] |

中国科学技术发展战略研究院. 国家创新指数报告2015. 北京: 科学技术文献出版社, 2015.

|

| [10] |

中国科学技术发展战略研究院. 中国区域科技进步评价报告2015. 北京: 科学技术文献出版社, 2015.

|

| [11] |

丁明磊.国家创新能力的评价指标与国际比较研究.大连: 大连理工大学, 2007.

|

| [12] |

王智慧, 刘莉. 国家创新能力评价指标比较分析. 科研管理, 2015, 36(S1): 162-168. |

| [13] |

樊春良. 建立全球领先的科学技术创新体系——美国成为世界科技强国之路. 中国科学院院刊, 2018, 33(5): 509-519. |

| [14] |

玄兆辉, 曹琴, 孙云杰. 世界科技强国内涵与评价指标体系. 中国科技论坛, 2018, (12): 28-34, 51. |

| [15] |

武宇, 李牧知, 李延通. 科学技术指标体系设计及评价. 科技导报, 2019, 37(19): 12-18. |

| [16] |

赵兰香, 王芳, 姚萌. 中国人才培养急需"双重转型". 中国科学院院刊, 2019, 34(5): 532-541. |

| [17] |

岳凌生. 王志珍:尊重人才成长规律, 营造良好的创新环境. 中国科学院院刊, 2019, 34(5): 574-580. |

| [18] |

王鑫, 周立华. 从社会需求看基础科学研究关键领域. 中国科学院院刊, 2019, 34(5): 542-551. |

| [19] |

周光召. 对我国基础研究布局的几点思考. 中国科学院院刊, 2019, 34(5): 568-573. |

| [20] |

杨柳春, 赵军, 刘天星. 高福:释放创造力解决"卡脖子"与"卡脑子"问题. 中国科学院院刊, 2019, 34(5): 597-602. |

| [21] |

尚勇.建设世界科技强国的战略意义.[2016-07-19]. https://wiki.antpedia.com/n-1340863-news.

|