国际科技合作作为科技创新的有机组成部分,其发展演进受全球科技产业变革、国家科技创新发展阶段和需求,以及合作的外部环境等多重因素的影响[1]。随着我国国际科技合作的不断深化,如何制定适应当前科技创新和国际合作趋势、满足我国经济社会高质量发展需求的国际科技合作政策,是现阶段亟待思考的问题。

本文以我国“十五”至“十三五”期间的科技创新规划与国际科技合作政策(如纲要、规划等)为对象,运用内容分析[2]方法,梳理了伴随国际环境和我国科技实力的变化,国际科技合作在各时期科技政策、规划中的响应情况;研究了我国国际科技合作的发展思路、合作理念、各时期情况、下一步发展的原则和目标等。在此基础上,总结了各时期国际科技合作重点工作的演进方式。最后,结合我国加强创新能力开放合作的总体要求,就我国“十四五”及2021— 2035年国家中长期科技发展规划制定过程中,如何部署国际科技合作重点工作提出了政策建议。

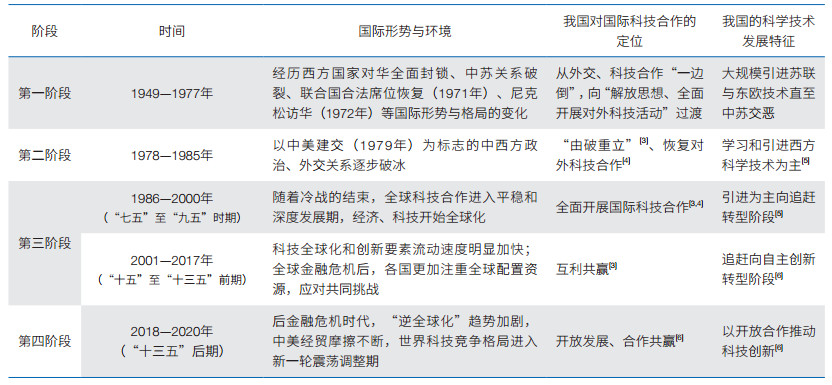

1 我国国际科技合作政策对国际形势与环境的响应国际科技合作是国家总体外交的组成部分,同时也是经济建设、社会发展、科技进步的重要支撑。我国国际科技合作政策的制定,与国际形势、国内外环境、国家在处理国际关系时的方针、路线,以及我国整体科技实力的变化密不可分。新中国成立以来,我国对国际科技合作的定位经历了4个阶段(表 1)[3-6]。

新中国成立之初,我国科技基础十分薄弱[7]。在世界格局受“社会主义”和“资本主义”两大阵营关系左右的时期[8],西方国家对我国全面封锁,我国对外科技合作主要面向社会主义国家开展,特别是以学习苏联的技术为主。例如,1950年《中苏友好同盟互助条约》的签订拉开双方科技合作的序幕;1952年我国与捷克斯洛伐克签署了新中国首个政府间科技合作协定;1954年签订《中苏科学技术合作协定》等。当时的对外科技合作与交流,有力促进了新中国的国民经济发展和科技进步[8],并一直持续到中苏关系交恶。

20世纪60年代末至70年代,国际、国内形势开始发生重大转折。国际上,美国在越南战场上失败、美苏冷战愈演愈烈,我国恢复了联合国安理会常任理事国席位。在国内,科技上,我国自主研发的原子弹和氢弹成功爆炸;对外关系上,“文革”短暂影响了我国对外科技合作的有序推进。这些国际、国内重大事件的发生,推动了我国对外科技合作工作进入下一个阶段。

1.2 第二阶段(1978—1985年):对外科技合作开始转向西方国家改革开放初期,国家就对外科技合作工作及时作出战略调整,我国对外科技合作开始步入全面学习和引进西方先进技术的阶段,标志性的事件是中美之间开始科技接触与合作[9]。这一时期的对外科技合作,极大推动了我国科技实力的全方位重塑和提升,同时促进了经济社会发展。

1.3 第三阶段(1986—2017年):国际科技合作进入全面、平稳、深入发展阶段这一阶段,我国的国际科技合作又可分为两个时期,即由系统构建国际科技合作政策体系,向全面深化国际科技合作转变,在此期间实现了科技实力的历史性跨越。

(1)20世纪80年代中后期开始,国际竞争逐步由政治冷战转向经济热战,我国外交和经济形势虽有波动但整体趋好,经济全球化带动国际科技合作进入新的阶段。2001年,中华人民共和国科学技术部(以下简称“科技部”)发布了我国首个国际科技合作政策《“十五”国际科技合作发展纲要》 [4],反映了当时国际形势,以及国家发展大局对国际科技合作的需求[10]。2006年,科技部发布了《“十一五”国际科技合作实施纲要》;2011年,科技部以规划的形式发布了《国际科技合作“十二五”专项规划》,国际科技合作政策逐步走向系统化。

(2)“十三五”初期,“国际科技合作”引入“创新”要素,逐步演化成“国际科技创新合作”,并在《“十三五”国际科技创新合作专项规划》中得以体现。随着创新驱动发展战略的深入实施和国际科技合作的全面开展,我国已与160个国家建立了科技合作关系,参加国际组织和多边机制超过200个,签署政府间合作协议114项、人才交流协议346项。截至2018年,我国累计发放外国人才工作许可证33.6万份,在境内工作的外国人已超过95万人。这一阶段,我国科技实力实现了从跟跑向并跑,少部分领域向领跑迈进的历史性跨越,这与过去近20年间的国际科技合作密不可分。

1.4 第四阶段(2018年以后):在百年未有之大变局下转向开放创新合作“十三五”中后期,全球竞争格局进入剧烈重构期,国际科技合作面临新的机遇和挑战。党的十九大报告提出“要加强创新能力开放合作”,围绕构建对外开放新格局进行了全面部署。国际科技合作是在新形势下构建开放创新新格局的重要路径。然而,中美经贸摩擦、科技竞争加剧,以及“逆全球化浪潮”对我国国际科技合作提出了新的挑战。国际科技合作的思路和方式,开始进入第四发展阶段。在这一阶段,开放创新成为国际科技合作的另一个主题词。

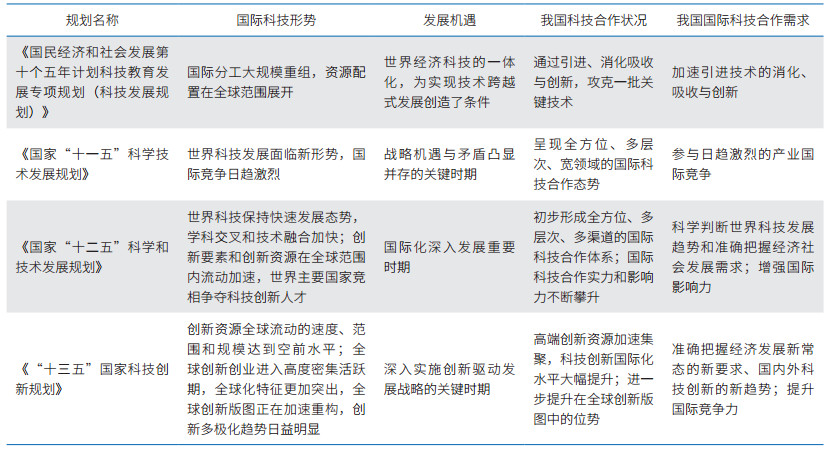

2 “十五”以来我国科技创新政策中的国际科技合作布局研究 2.1 国际科技形势与合作需求在我国科技政策中的体现我国国际科技合作政策的制定与实施,除了受国际形势与外交战略的影响外,也与经济、科技发展态势及其对科技合作的需求密不可分,并直接体现在各时期的科技政策/规划中。表 2归纳了“十五”以来我国的科技创新政策中,对全球科技发展态势、我国的发展机遇和国际科技合作现状的判断,以及各时期国际科技合作需求。分析可知,“十五”以来,随着全球经济一体化和产业分工的持续调整、国际科技竞争的加剧,以及科技创新要素的流动加速,我国的科技创新在各时期有着不同的国际科技合作需求。国际科技合作已不仅是科技创新的手段和保障措施,同时也日益成为科技创新的重要任务和有机组成部分。这些均深刻影响着我国参与国际科技竞争与合作的思路和目标。

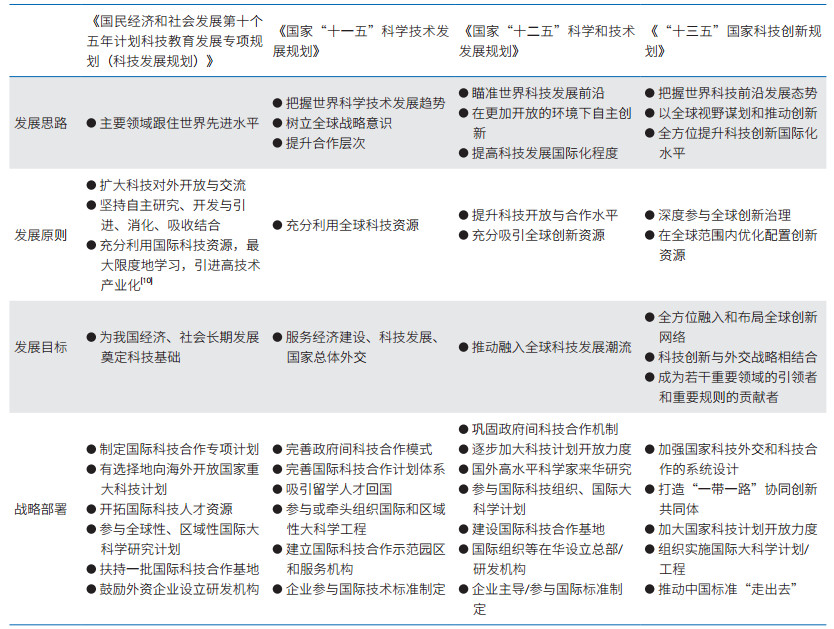

进一步对“十五”以来我国的科技创新规划进行研究,同时与各时期的国际科技合作政策进行交叉分析,可以得到我国国际科技合作发展思路、发展原则和发展目标的变迁(表 3)。

发展思路。 “十五”期间我国科技以“跟跑”为主,在主要领域紧跟世界先进水平;进入“十一五”时期,开始把握“世界科学技术发展趋势”;“十二五”时期开始“瞄准世界科技前沿”;“十三五”时期,明确“把握科技前沿的态势”。从分析发展思路的演变过程中,可以发现我国也在不断的创新国际科技合作理念。例如,“十一五”时期以“树立全球战略意识、提升合作层次”为主,逐渐转变为“提高科技发展国际化程度、在开放环境下自主创新”,然后发展为“全方位提升科技创新国际化水平、以全球视野谋划和推动创新”。

发展原则。在相当长时间内,技术引进是我国开展国际科技合作的主要形式[10]和目的。“十五”期间强调“自主研究、开发与引进、消化吸收相结合”,并在具有相对优势或战略必争的关键科技领域实现技术跨越;“十一五”期间,不再仅仅依靠引进具体技术,而是转向利用全球科技资源;“十二五”期间,我国自主创新能力有了大幅提高,科技创新环境也变得更加开放,此时更加注重“吸引”资源,扩大开放首次成为科技创新的强大动力;进入“十三五”以后,我国确定“以扩大开放和全球视野为‘重要导向’”,更加注重人才、技术、资本等创新要素的流动,同时强调在全球范围内“配置”资源,形成“以流动促配置”“以开放格局参与全球治理”的环境。

发展目标。 “十五”期间,我国国际科技合作以为奠定经济、社会发展的科技基础为主;“十一五”期间,国际科技合作开始支撑国家总体外交;“十二五”期间,通过国际科技合作推动我国跟上全球科技发展潮流;“十三五”期间,强调全方位融入全球创新网络,同时成为某些领域的引领者。此外,由于科技创新对外交的支撑作用更加明确,“科技外交”正式在“十三五”科技规划中被提出。在具体指标方面,“十二五”期间的科技规划还新增了专利合作条约(PCT)申请量和国际科技论文被引排名等指标。

总体来看,我国国际科技合作发展思路、发展原则和发展目标的变迁,均是伴随着国际科技形势、自身发展需求,以及各阶段的实力和水平而不断调整的,而各时期的国际科技合作重点工作也随着发展思路、发展原则和发展目标的变化而做出战略部署和调整。

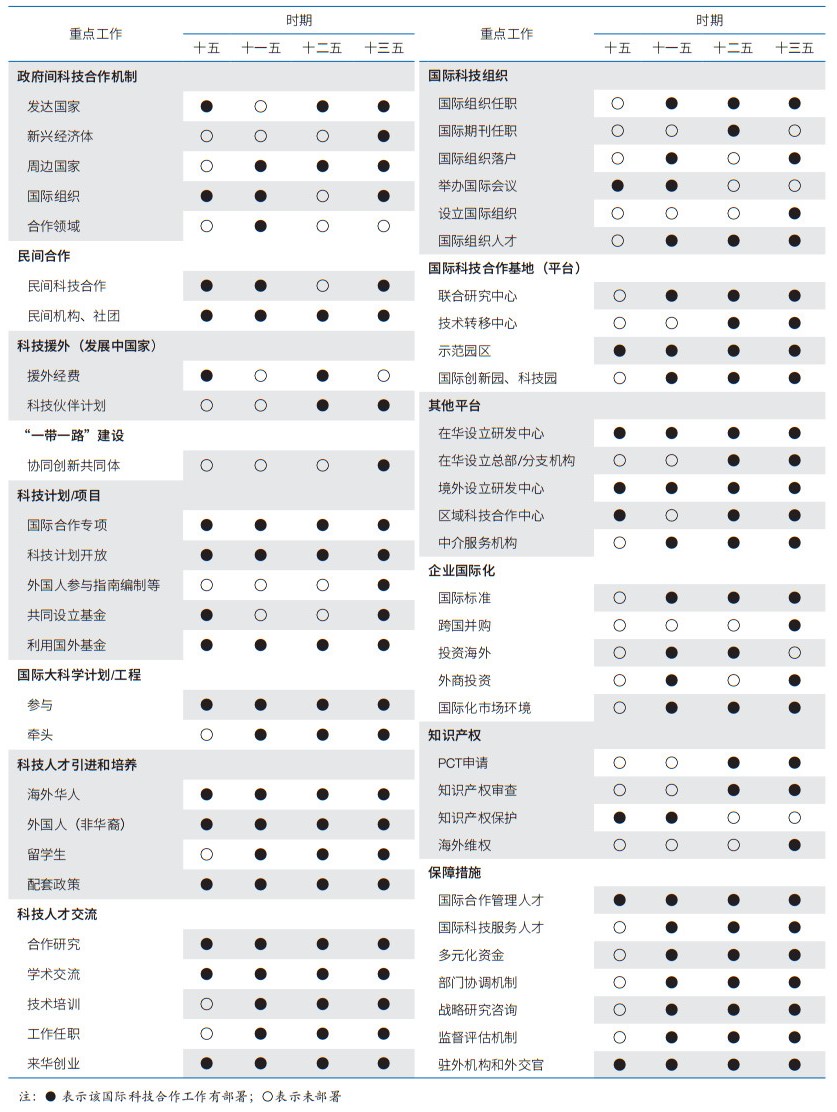

2.3 国际科技合作重点工作的演进方式进一步对“十五”以来国际科技合作政策重点工作的演进方式进行研究。表 4给出了“十五”— “十三五”时期,科技创新规划及国际科技合作政策中部署的国际科技合作重点工作,并对各时期重点工作及其主要内容进行了标识。

分析显示,“十五”以来我国国际科技合作重点工作,经历了不断丰富和清晰的演进过程。“十五”时期,国际科技合作政策主要针对项目、人才、基地/平台、大科学等方面。该阶段仍为“追赶阶段”,因而国际化活动内容尚不丰富,且未有针对国际科技合作的保障措施。

“十一五”时期,国际科技合作正式提出了完善“政府间合作模式”“国际标准制定”等内容;同时开始重视国际科技合作协调、咨询及评估机制,以及强调国际科技合作管理人才的培养。在此时期,国际科技合作工作得到极大丰富,但除“引进海外人才”外,其他各项工作的具体内容尚未充分细化。

“十二五”期间,我国国际科技合作进一步纳入了“国际组织”和“ PCT专利”内容。“政府间合作模式”演化为“政府间科技合作机制”,同时将“科技对外援助”等与发展中国家的合作写进了科技创新规划。在保障措施方面,开始初步提及优化我国国际化服务市场环境。该时期,国际科技合作重点工作得到丰富的同时,工作内容更加明确和精细化。

“十三五”期间,我国国际科技合作的视野更加宽广。例如,在国际科技合作政策中,增加了“国际科技服务人才”的内容,并且更加重视驻外机构和科技外交官的作用等。而且,随着“一带一路”建设的走深走实,在迎来新的国际科技合作重点工作的同时,国际科技合作的形式也更加多元化。

研究显示,科技创新规划及国际科技合作政策中,涉及的国际科技合作重点工作和内容,随着时间的推移越来越丰富,《“十三五”国家科技创新规划》及《“十三五”国际科技创新合作专项规划》中,包含了几乎各时期重要的国际科技合作重点工作。部分重点工作不但从“十五”时期延续至今,而且还有了更加丰富的内涵。例如:“十五”期间,我国国际科技合作重点工作之一是保证各类政府间科技合作渠道的畅通;到“十三五”时期,我国与发达国家、周边国家、发展中国家、国际组织,已经形成了多层次、多元化的合作渠道,该任务则演变为“进一步创新政府间科技合作的机制”。又如:“十五”期间对“民间科技合作”的需求是“发挥一定的作用”;到“十三五”时期,“民间科技合作”成为合作的主要途径之一,由此可见该重点工作得到了重视和强化。

研究中还发现,各时期的国际科技合作政策中,仅在《“十一五”国际科技合作实施纲要》中给出了国际科技合作领域,其他时期均未明确提及相关内容,可见该要素有所弱化。考虑到领域合作的重要性,未来应在国际科技合作政策中对其予以完善。

3 对新时期国际科技合作政策布局的思考“十三五”中后期,我国国际科技合作在从跟随到引领的变化过程中,外部环境发生了深刻变化。美国与我国在经贸、科技领域发生摩擦,“逆全球化浪潮”和贸易保护主义的抬头,各国对中国崛起的疑虑和担心,以及我国在全球化过程中处理掌握国际规则的方式和能力等,都影响着新形势下开展国际科技创新合作的思路和方式。内外环境倒逼我们用前所未有的思路,去理解新时代的全球化、国际化与国际科技创新合作,以制定适应当前形势的国际科技合作政策。十九大报告提出的“推动形成全面开放新格局”,2019年5月中央全面深化改革领导小组审议通过的《关于加强创新能力开放合作的若干意见》,都对新时期国际科技创新合作提出新要求。研究表明,“十四五”期间,国际科技合作应从落实党和国家的外交大政方针、提升全球资源配置能力、促进人才交流、加强平台建设、引导企业积极“走出去”,以及完善合作政策、优化合作环境等方面,多角度谋划合作布局,有针对性地开展国际科技合作。

(1)落实党和国家的外交大政方针。新时期国际科技合作,应始终坚持和围绕党中央对外交大政方针和战略的总体领导和部署,形成党中央总揽全局、协调各方的对外合作大协同格局。继续发挥科技创新对中国特色大国外交的支撑作用,重视“民间科技合作”纽带的建立和维护,不断扩大我国的“朋友圈”。始终重视国际科技合作在各领域的布局,充分结合“一带一路”建设,有效发挥科技创新合作的先导作用,同沿线国家发展战略、科技创新需求对接,打造“一带一路”创新共同体,加强创新成果共享。

(2)提升全球创新资源配置能力。应稳步推动科技计划/项目的对外开放,鼓励外籍专家参与我国科技创新规划研究编制,深入参与项目实施。提升科技创新主体利用全球创新资源的能力,提出、发起和组织国际大科学计划、大科学工程,并依此聚集全球资源,开展高水平科学研究,共同应对全球挑战。鼓励高新技术、装备制造的进出口,加快高技术货物贸易优化升级,推进更高水平对外开放。

(3)进一步促进人才资源的国际流动。持续优化创新、创业、营商环境,构建领军人才、青年人才、留学生等梯次化人才队伍;创新用才方式和激励机制。加强制度保障和环境建设,促进人才创新资源的有序流动,继续优化和创新人才科研、工作、居住、出入境等便利化措施,提高对各类人才的吸引力和凝聚力。

(4)建设合作平台链接全球创新资源。对标国际规则和惯例,优化各层级国际科技合作基地和平台;鼓励各类创新主体搭建合作平台,共建新型联合研发机构,打造创新合作新高地;同时,完善国际创新合作信息、资金、渠道、培训等中介服务平台,提升服务质量。

(5)发挥企业的科技创新主体作用。推动企业深度参与国际科技合作,规范企业海外经营行为,遵守国际惯例,促进装备、技术、服务“走出去”的同时,积极向全球价值链高端跃升。营造国际一流的市场环境,引导外资流向我国高新技术产业。提升各类创新主体的知识产权保护和维权意识,打造公平竞争的国际化创新创业环境。

(6)进一步完善有利于创新要素流动的配套政策。培养国际科技合作管理人才和服务人才。从多元化投入、战略研究和咨询、监督评估[11]等方面,形成对国际科技创新合作工作的支撑和保障,做好应对全球动荡源、科技合作风险、人类共同挑战的预判和预案。

| [1] |

任孝平, 杨云, 迟婧茹, 等. 国际科技创新合作研究现状及研究方法综述. 全球科技经济瞭望, 2019, 34(8): 66-76. |

| [2] |

Bontempo P C, Moscardini S B, Salles J A A. Comparative analysis between the institutional development plan and strategic planning methodologies:The case of the Federal Institute of Education at Minas Gerais-Brazil. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015, 174: 2962-2966. |

| [3] |

霍光峰, 张换兆. 中国科技发展国际合作战略的评价与建议. 中国科技论坛, 2010, (4): 136-141. |

| [4] |

程如烟. 30年来中国国际科技合作战略和政策演变. 中国科技论坛, 2008, (7): 7-11. |

| [5] |

刘云, 叶选挺, 杨芳娟, 等. 中国国家创新体系国际化政策概念、分类及演进特征——基于政策文本的量化分析. 管理世界, 2014, (12): 62-69. |

| [6] |

习近平.因势利导统筹谋划精准施策推动改革更好服务经济社会发展大局.[2019-05-29]/[2019-07-13]. http://www.gov.cn/xinwen/2019-05/29/content_5395854.htm.

|

| [7] |

张蒙.改革开放以来中国共产党的国际科技合作政策及其实践.[2014-11-06]/[2019-12-28]. http://www.hprc.org.cn/gsyj/yjjg/zggsyjxh_1/gsnhlw_1/d11jgsxsnhlw/201411/t20141106_300740.html.

|

| [8] |

易继明. 近代以来我国国际科技合作史略述. 科技与法律, 2004, (2): 1-10. |

| [9] |

李兴. 新中国成立初期打破封锁的过程和启示. 人民论坛, 2019, (16): 34-36. |

| [10] |

陶蕊. 中国国际科技合作战略演变分析——基于对历次国际科技合作规划的观察. 中国软科学, 2017, (z1): 42-48. |

| [11] |

国家科技评估中心, 中国科技评估与成果管理研究会.科技评估方法与实务//杨云, 任孝平, 南方.国际科技合作评估.北京: 北京理工大学出版社, 2019: 235-255.

|