2. 中国科学院大学 经济与管理学院 图书情报与档案管理系 北京 100190;

3. 中国科学院 发展规划局 北京 100864

2. Department of Library, Information and Archives Management, School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

3. Bureau of Development and Planning, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100864, China

党的十九大报告将“瞄准世界科技前沿,强化基础研究,实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破”作为建设科技强国总体战略的目标要求,并进一步提出“加强应用基础研究,拓展实施国家重大科技项目,突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新”的重要举措。可见,发展颠覆性技术创新是我国实现跨越发展的重要途径,也是完成创新型国家和科技强国建设目标的重要推动力。实现科学技术创新的推动作用不可能一蹴而就,需要政府和全社会围绕科技创新的全周期制定系列相关措施,予以有效促进与防控。党的十九大报告也将科技治理作为现代国家治理体系建设的重要内容。

科学技术既能给人类带来福祉,也会造成不确定性和产生风险,这种两面性特征需要我们在预见技术未来发展趋势和影响的基础上,有策略地引导科技创新健康发展。颠覆性技术的创新过程复杂、影响深远悠长、技术突变迅速,可以通过快速潜入和替代的方式颠覆传统技术或主流技术,并引发规则和格局的变革,是科技治理的核心对象。为了推进颠覆性技术创新的持续健康发展,本文立足科技治理的视角,以促进颠覆性技术发展及预测与消减风险为目标,构建颠覆性技术创新的前瞻性治理体系,探讨该体系基本特征,建立前瞻性治理的核心研究框架,并对治理的程序给出建议。

1 科技创新与治理 1.1 科技治理科技发展是促进生产力水平提升的核心动力。科技进步不断调整与塑造人类社会的发展模式、形态结构和运行规则,同时推动道德准则、伦理框架、政策法规、体制机制等不断地调整适应。科技对社会进步的巨大推动力、科技发展的不确定性等,使科技治理成为科技创新发挥支撑、引领作用和推动社会与经济转型发展的必然要求。

科技治理是国家治理思想在科技创新领域的延伸,更是国家治理的重要内容。“治理”强调实现政府、市场、社会之间多元主体的合理分工与有效协作,政府以治理的管理理念协同其他主体共同解决公共问题与事务[1]。英国、法国、德国、美国和日本的科技治理体系因国家体制不同而有所不同,但都体现了政府、市场和公众的参与;各国政府科技管理体制因市场发展完善程度不一,组织结构的集中程度亦存在差异[2]。

2013年11月,党的十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,提出了“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化”。这是“治理”理念在党的重大文件中首次被明确提出,并成为当今国家相关改革的重要目标。2019年10月,党的十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》中提出,要从4个方面完善科技创新体制机制,从而推动经济高质量发展,推动中国特色社会主义基本经济制度的完善,推进国家治理体系和治理能力现代化。运用治理的理念、方法和战略解决科技创新发展中的问题,已经成为我国当前科技创新体制机制改革的关键所在,也是国家治理体系建设的重要内容。

1.2 技术创新的预期治理科学技术越发展,其正、负作用越大[3]。随着技术的广泛应用及其与社会发展的日渐融合,技术创新对社会产生积极正面促进作用的同时,其所带来的消极负面作用也将日益显著[4]。针对技术创新产生两面性作用的特点,需要超前地理解和想象技术的未来发展趋势并从中获得启示,从而有策略地引导技术的发展[5]。采用预期模式进行技术治理,被称为预期治理(anticipatory governance)。预期治理是通过明确技术创新的预期结果,构建一种让全社会合理使用科学技术的能力,让全社会前瞻性地理解技术对社会的影响,理解技术创新的社会贡献与可能带来的风险,了解技术的适用人群,并通过对技术创新过程的评估拟定促进技术发展的机制。预期治理具体包括预见(foresight)、集成(integration)与公众参与(engagement)3种形式[6-8]。

目前,预期治理的研究和实践多是针对新兴技术的,侧重关注技术创新风险的消减[9-12]。与一般性治理模式不同,预期治理强调跨领域能力建设,让不同学科研究人员与产业、政府、社区及公众进行互动,在技术研发转化为实际应用之前,共同建立技术发展的多种情景。预期治理还需要强调管理集体预期,反思新兴技术的发展环境及社会影响。与技术预测、技术预见不同,预期治理十分重视建设全社会应对技术意外后果和风险的能力,而不只是预测技术实施的结果[7, 13]。例如,美国为实现“国家纳米技术计划”(NNI)中“负责任的纳米技术发展”目标,积极研究和反思纳米技术潜在的风险和负面效应,并为公众参与讨论提供平台。

然而,对于具有重大变革意义的颠覆性技术创新来说,仅仅采取后期被动解决问题的治理模式,或是单纯利用基于预期性技术创新的治理框架,都将难以适应其迅速、强烈和彻底颠覆的特点。普通治理模式和治理方式的缺陷,除了可能会贻误颠覆性技术发展的先机,还可能会因缺乏有效风险防控而留下巨大的发展隐患。我们亟待探索关于颠覆性技术的前瞻性治理模式。

2 颠覆性技术的前瞻性治理颠覆性技术是一类最为复杂、影响最为深远和广泛的技术,其来源十分复杂,可能是由新兴技术发展而成,也可能是由重大核心技术的突破或实现交叉融合为基础的技术升级,还可能是以现有技术的创新应用为基础的产业升级。由于颠覆性技术创新日益受到广泛关注,国内外政府部门、研究机构、咨询机构、学者等纷纷开展颠覆性技术识别和趋势分析等相关研究。普遍认知的颠覆性技术包括人工智能、量子信息、区块链、合成生物学、基因组编辑、可控核聚变等。颠覆性技术可以快速潜入和替代的方式颠覆传统或主流技术,对发展路径、产业结构、社会文化和军事格局等产生迅速、深刻、剧烈的颠覆和重构,引发规则和格局等的变革,而且随着技术不断迭代发展、融合颠覆,也可能带来不确定性的叠加式升级。

世界各国都高度重视颠覆性技术,纷纷进行相关战略规划与部署,期望占领技术创新的制高点。欧盟委员会于2018年6月发布“地平线欧洲”计划(第九框架计划)提案[14],提出2021—2027年研究创新蓝图;美国白宫科技政策办公室2018年发布备忘录,明确2020财年研发优先领域[15],并计划在颠覆性技术创新领域加大投资;德国联邦政府于2018年7月提出人工智能战略要点文件[16];韩国于2018年4月发布《创新增长引擎》计划[17]。我国在2016年也将“颠覆性技术”写入《国家创新驱动发展战略纲要》和《“十三五”国家科技创新规划》,2017年党的十九大报告中强调“突出颠覆性技术创新”。

技术变革固有的不确定性与风险,必然给社会和产业变革带来不可预知的冲击。例如:互联网对传统商业模式的巨大冲击;2018年基因编辑婴儿事件对生命伦理的挑战等。国际组织和各国政府十分重视对新兴技术的前瞻性研究与评估,涉及技术创新治理、技术创新风险评估、负责任创新研究(responsible innovation)、技术规制(regulatory innovation)研究、社会经济影响研究等方面,以期充分利用技术创新的正向作用,规避和抑制技术发展的负向作用。例如,经济合作与发展组织(OECD)的信息与通信技术(ICT)评估研究、数字技术影响评估研究、纳米科技评估研究、转基因技术评估研究、人工智能影响评估等,都是对科学技术深度治理所开展的专门项目研究。

颠覆性技术创新对既有格局、规则和框架可以带来迅速冲击,产生剧烈而深远的影响,其冲击速度与影响程度往往超出了科技治理框架体系的自适应能力。因此,我们需要针对颠覆性技术创新设立前瞻性治理框架,从前瞻视角分析预测技术的发展过程及复杂影响,构建融入技术发展全过程的、多元主体参与的主动型治理体系,积极谋划和主导促进颠覆性技术发展、抢占科技竞争和未来发展制高点;同时,预测风险并引导风险的消减,促使产业和社会格局的平稳过渡与健康快速发展。

3 颠覆性技术创新前瞻性治理体系的特征前瞻性治理体系是应对颠覆性技术发展客观需求的必然选择,要求建立主动型的系统性治理方案,并进行长期、动态调整。颠覆性技术创新的治理需要科学引导,保证其稳定、快速、健康的发展。前瞻性治理体系应具备4个特征。

3.1 前瞻性与动态性颠覆性技术创新在发展和应用的过程中,一方面迅速改变工作生活方式、产业经济和社会形态,导致原有优势归零,竞争规则和格局重塑,带来一些企业的崛起或退出,以及产业的新兴或没落;另一方面,颠覆性技术还可能带来剧烈的思想认识冲击、伦理挑战、未知恐惧、风险加剧等问题。理解并治理仍处于发展过程中的颠覆性技术,需要摆脱既定思维模式的束缚,以前瞻的视角、发展的眼光,预见、预判其可能产生的推进作用、发展和应用中缺乏的基础与条件、潜在风险、替代成本和淘汰代价,并提前进行系统性的部署。既要推进、保障颠覆性技术创新和应用拓展的蓬勃发展,又要降低其不确定性,尽可能缓解或避免其带来的冲击。

植根于固定和既有规则的静态监管模式,以及应对技术突袭的应急治理方式都难以适应颠覆性技术的发展。前瞻性治理应随着颠覆性技术的发展阶段与态势、创新环境、战略重点及其治理反馈与评估等,不断动态调节治理维度、治理分工和治理重点,实现治理体系的系统适应性,从而保障前瞻性治理的科学性和有效性。动态的治理模式既能避免因过早或过严地干预而错失颠覆性技术创新机遇,又能防止因监管过软、预警缺失而出现“禁围堵”“打补丁”等被动局面。

3.2 系统性和多元性颠覆性技术的培育、发展和应用贯穿着创新价值链全链条的各个环节,每个环节之间有着天然关联和相互作用。颠覆性技术所产生的影响也具有多层次、多路径、跨领域等特点,涉及众多主体、领域、产业,也可能挑战既有规则,影响诸多群体。任何孤立的治理主体和治理措施所起的作用都是局部或片面的,都不可能全面解决颠覆性技术发展面临的系统性问题。因而,前瞻性治理需要全局视角和系统性思维,以降低颠覆性技术发展的风险和不确定性、解决公共问题和保障公共利益为目标,强调政府、市场、创新主体和社会公众的分工与协作,重视多元主体在治理中的重要作用,加强多方的互动和协同,最终实现社会的稳定发展和整体利益的最大化。

近年来,各国政府和组织出台的相关监管政策和监管倡议也分别体现了颠覆性技术治理的前瞻性、动态性、系统性和多元性特征。2019年6月,英国政府出台《第四次工业革命的监管政策白皮书》,从面向未来、关注结果、支持实验、改善咨询访问、建立对话、引领世界等6个方面制定了前瞻性、系统性的监管计划和措施。世界卫生组织(WHO)宣布组建新专家委员会,启动人类基因组编辑研究全球登记,同时在线咨询相关治理意见。2019年8月,美国国家科学院、美国国家医学科学院和英国皇家学会联合主持了首次“国际人类种系基因组编辑临床应用委员会”会议,旨在为全球科学家、医生和监管机构等多元主体提供技术应用的科学、医学和伦理道德等共识框架。

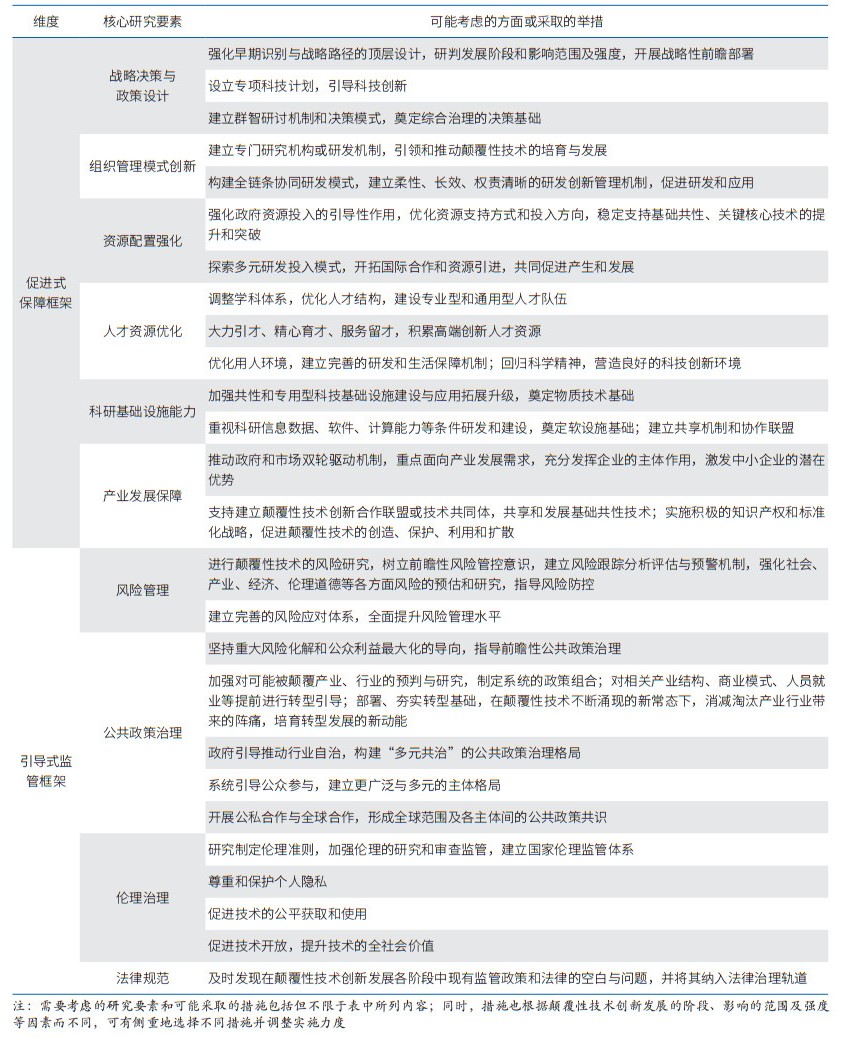

4 颠覆性技术创新前瞻性治理的核心研究框架基于颠覆性技术发展的全周期,本文提出前瞻性治理的核心研究框架(表 1),目标是保障和激励颠覆性技术创新和应用的发展,尽可能降低不确定性和风险,疏导技术颠覆性变革替代所带来的不适应和代价,帮助社会稳步过渡和加快发展。前瞻性治理框架包括促进式保障和引导式监管2个维度。①促进式保障框架。根据预判技术发展可能带来的重大有益变革,设计有利于技术创新产生、培育、孵化和应用的促进式保障要素,包括创新价值链全链条涉及的战略决策与政策设计、组织管理模式创新、资源配置、人才资源、基础设施、产业发展保障等。②引导式监管框架。根据预估技术发展的不确定性和风险,判断可能引发的安全、伦理和社会问题,设计从风险管理、公共政策治理、伦理治理到法律规范的引导式监管要素。

颠覆性技术创新前瞻性治理的核心研究框架提供了一个全局的视角——每项要素和举措都是治理考虑的重要方面,针对技术的发展阶段、创新环境和国家需求,可进行有策略、有侧重、有步骤、持续性、互动性的综合性治理。但这并不意味着可以挑选孤立的若干要素进行局部、片面的治理,否则将倒退回被动的应急式响应管理模式。

颠覆性技术代表了一类最为复杂、影响最为广泛的技术,需要同步考虑的前瞻性治理因素最为全面。对于其他类型的技术可以在此研究框架下,根据技术特征选择相关治理要素构建治理框架、建立预案机制。

5 颠覆性技术创新前瞻性治理的程序颠覆性技术创新的前瞻性治理是复杂的系统工程,是主动型的系统解决方案体系和长期的治理过程,需要建立规范合理的治理步骤,稳健实施和推进,不断提升治理的科学性和时效性。实施颠覆性技术创新前瞻性治理,可以遵循如下程序。

(1)开展颠覆性技术的早期识别和预测研究。针对颠覆性技术形成和发展的特点与规律,研究颠覆性技术识别方法,评估技术发展阶段、成熟程度及发展潜力,识别早期甚至是萌芽期的颠覆性技术,预测潜在的颠覆性技术研发方向。持续关注、跟踪相关国家/地区的技术研发与应用进展,梳理归纳政府机构、科研单位、行业协会、咨询机构和学者等发布的技术趋势结论及观点,形成常态化的监测机制,预判技术未来发展趋势与路径。

(2)分析预判颠覆性技术创新的推进作用和不确定性。预判颠覆性技术发展可能带来的重大有益变革,预判从科学原理发现到技术原理设计、从技术方案实施到颠覆性创新产品产出和应用各发展阶段的不确定性;对可能产生的研发风险、应用风险和安全风险等进行有效预估,对风险可能产生的时间、概率、危害程度、持续状况等做综合分析和研判,为建立前瞻性治理方案提供可靠支撑。

(3)预判和监控颠覆性技术创新带来的挑战与冲击。充分认识颠覆性技术的特性,综合考虑技术与现有产业的融合落地及未来应用场景,研究预判颠覆性技术创新对现有伦理、法律、社会、体制机制带来的冲突与挑战。从技术带来的效能提升及技术潜入市场的方式路径出发,提前识别可能被影响乃至颠覆的行业企业、商业模式、产业结构和人员就业规模等。

(4)建立政府、市场、创新主体和社会公众等多元主体共同参与的前瞻性治理协同机制。引导多元治理主体共同参与,充分发挥群智涌现和汇聚的优势,针对颠覆性技术创新发挥作用的影响范围和深度开展深入研讨,通过对话、协商和互动达成一致认识,形成系统性的治理方案和统一的行动计划。

(5)逐步推进实施颠覆性技术创新前瞻性治理。参考颠覆性技术创新前瞻性治理的核心研究框架,建立实施方案,明确治理主体,确定治理介入的时机,做出不同时间、不同技术发展阶段下的治理安排,配套治理工具和技能,有计划地推进落实治理行动。实施过程中密切监测技术发展态势,及时响应技术发展变化,定期审查评估治理绩效,动态调整更新治理方案并持续推进,确保颠覆性技术健康、有序发展。

6 展望颠覆性技术创新是建设科技强国的重要突破口。颠覆性技术创新的前瞻性治理可以有效推进技术创新的健康发展,更好地释放技术创新的潜力,同时最大程度地降低技术发展带来的风险,为科技创新保驾护航,支撑实现我国科技强国建设目标。习近平总书记在党的十九大报告中明确提出“打造共建共治共享的社会治理格局”的要求,这是新时代社会治理的新目标。实现这一目标,需要充分发挥科学技术作为第一生产力的作用,支撑高质量发展,需要稳定而完善的发展环境,研究科技创新的前瞻性治理对理论和实践具有指导意义。

本文讨论了颠覆性技术创新前瞻性治理的必要性、前瞻性治理的概念、前瞻性治理体系特征与治理框架,以及前瞻性治理的实施程序。前瞻性治理还涉及主体关系、机制、能力与效果等方面的内容,还需要在更广泛和深入的层面进行研究,以促进和保障颠覆性技术创新持续健康发展,更好地造福于社会和人类。此外,前瞻性治理是一个实践过程,各类颠覆性技术、新兴技术、关键共性技术等重要技术的治理案例也值得后续研究与关注。

| [1] |

薛澜, 张帆, 武沐瑶. 国家治理体系与治理能力研究:回顾与前瞻. 公共管理学报, 2015, 12(3): 1-12. |

| [2] |

中国科学技术发展战略研究院课题组. 国内外科技治理比较研究. 科学发展, 2017, (6): 34-44. DOI:10.3969/j.issn.1674-6171.2017.06.004 |

| [3] |

林德宏. 科技哲学与人类未来的命运. 科学技术与辩证法, 2000, 17(6): 11-12. |

| [4] |

Moor J H. Why we need better ethics for emerging technologies. Ethics and Information Technology, 2005, 7(3): 111-119. DOI:10.1007/s10676-006-0008-0 |

| [5] |

Poli R. The many aspects of anticipation. Foresight, 2010, 12(3): 7-17. DOI:10.1108/14636681011049839 |

| [6] |

Fuerth L S. Foresight and anticipatory governance. Foresight, 2009, 11(4): 14-32. DOI:10.1108/14636680910982412 |

| [7] |

Guston D H. Understanding 'anticipatory governance'. Social Studies of Science, 2014, 44(2): 218-242. DOI:10.1177/0306312713508669 |

| [8] |

Conley S N. Anticipatory Governance in Practice? Nanotechnology Policy in Cambridge//Hays S A, Robert J S, Miller C A, et al. Nanotechnology, the Brain, and the Future, Yearbook of Nanotechnology in Society. Dordrecht: Springer Science+Business Media, 2013: 373-392.

|

| [9] |

Barben D, Fisher E, Selin C, et al. Anticipatory governance of nanotechnology: Foresight, engagement, and integration//Hackett E J, Amsterdamska O, Lynch M, et al, eds. The Handbook of Science and Technology Studies (3rd Ed). Cambridge: The MIT Press, 2008: 979-1000.

|

| [10] |

Robert J S, Miller C A, Milleson V. Introduction: Ethics and anticipatory governance of nano-neurotechnological convergence//Hays S A, Robert J S, Miller C A, et al. Nanotechnology, the Brain, and the Future. Yearbook of Nanotechnology in Society. Dordrecht: Springer Science+Business Media, 2013: 1-17.

|

| [11] |

Ribeiro B, Shapira P. Anticipating governance challenges in synthetic biology:Insights from biosynthetic menthol. Technological Forecasting & Social Change, 2019, 139: 311-320. |

| [12] |

Roca J B, Vaishnav P, Morgan M G, et al. When risks cannot be seen:Regulating uncertainty in emerging technologies. Research Policy, 2017, 46: 1215-1233. DOI:10.1016/j.respol.2017.05.010 |

| [13] |

Karinen R, Guston D H. Towards anticipatory governance, the experience with nanotechnology//Kaiser M, Kurath M, Maasen S, et al. Governing Future Technologies: Nanotechnology and the Rise of an Assessment Regime. Dordrecht: Springer, 2010: 217-232.

|

| [14] |

European Commission. Decision of the European Parliament and of Council on establishing the specific programme implementing Horizon Europe: The Framework Programme for Research and Innovation. Brussels: European Commission, 2018.

|

| [15] |

Executive Office of the President. Memorandum for the heads of executive departments and agencies.[2018-04-24]. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/04/M-18-15.pdf.

|

| [16] |

Die Bundesregierung. Eckpunkte der Bundesregierung für eine Strategie künstliche Intelligenz.[2018-07-18]. https://www.bmbf.de/files/180718%20Eckpunkte_KI-Strategie%20final%20Layout.pdf.

|

| [17] |

Ministry of Science and ICT. The Innovation Growth Engine.[2018-01-01]. http://msip.go.kr/SYNAP/skin/doc.html?fn=5587161eeeb39ea789747fa31f512096&rs=/SYNAP/sn3hcv/result/201804/#.

|