2. 中国科学院文献情报中心 北京 100190;

3. 中国科学院大学 经济与管理学院 图书情报与档案管理系 北京 100190

2. National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

3. Department of Library, Information and Archives Management, School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

近年来,我国在铁基超导材料、量子反常霍尔效应、多光子纠缠等领域处于世界领先地位,还在中微子振荡、干细胞等领域取得了一系列重要的基础科学研究成果,并已成为全球高质量论文的主要贡献国之一。但与之形成较大反差的是,我国重大原始创新成果依然缺乏,“卡脖子”的问题依然明显存在。这意味着基础研究的源头知识供给作用没有得到充分发挥,基础研究对“卡脖子”领域科技创新的支撑不够。

之所以会出现基础研究与创新之间的“鸿沟”,一个重要的原因是对技术科学思想认识和政策重视不够。科技政策上和科技管理中往往在“强调工程技术创新”和“加强基础科学”之间摇摆,导致基础科学端无法为工程技术端提供有效的知识供给,使得科技创新的效率和效果都大打折扣。鉴于技术科学在创新全链条中不可或缺的作用,本文将在技术科学思想的指导下,探讨构建以基础科学为源头、以技术科学为核心的知识供应链,围绕知识供应链提出人才培养、政策制定、经费投入等方面的对策建议,为有效提高科技创新的知识供给能力提供政策启示。

1 技术科学及其在科技创新中的作用 1.1 技术科学的基本思想技术科学思想是钱学森在导师冯·卡门教授的指导下,在应用力学领域的学习和科研活动中逐渐形成的。1957年钱学森在《科学通报》发表了《论技术科学》 [1]一文,文中指出:“要使工程技术活动克服经验的局限,建立有科学基础的工程理论,就需要进行自然科学和工程技术的综合,建立一个新的知识部门:技术科学。”技术科学以自然科学为基础,但不是自然科学本身;它是工程技术的理论升华,但也不是工程技术本身。即,技术科学是介于自然科学与工程技术之间的一门独立的学科,也可称之为桥梁;它是从自然科学和工程技术的互相结合中产生出来的,是为工程技术服务的一门学问。我们需要自然科学、技术科学和工程技术3个知识部门同时并进,相互影响,相互提携,决不能有一面偏废。

钱学森的技术科学思想,超越了20世纪50年代盛行的范内瓦·布什的从基础研究到应用的线性模型(包括后来发展出来的司托克斯的巴斯德象限理论),是非常超前的关于科学和技术互动关系的观点。技术科学思想在《1956—1967年科学技术发展远景规划》(简称“十二年科学规划”)中得到了充分体现,并在“两弹一星”工程中取得了巨大成功[2, 3],中国科学院原副院长张劲夫[4]把钱学森的技术科学思想称为“技术科学的强国之道”。

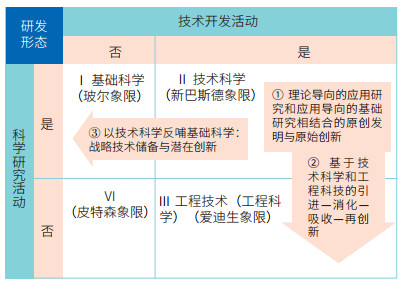

1.2 技术科学的创新功能刘则渊[5]根据钱学森的技术科学思想和司托克斯的巴斯德象限模型,重新绘制了科学技术象限图(图 1),明确了基础科学、技术科学、工程技术三者之间关系,以及技术科学在创新系统的功能和相互作用。

(1)原始创新功能。在技术科学前沿领域,把理论导向的应用研究和应用导向的基础研究结合起来,可在把握技术科学原理的基础上取得前沿技术的重大突破、原创性发明,并进而实现前沿技术的原始创新。例如,激光、巴斯德有关微生物的创新成果都属此类。

(2)二次创新功能。在引进技术的基础上,只有搞清楚原有技术的基本原理,才能在结构与功能、设计与工艺、材料与加工等层面进行改进,最终在工程科学层次上实现二次创新。例如,日本的复印机、随身听等创新成果是很好的例证。

(3)潜在创新功能。从工程经验中所获得的知识中凝练出的人工自然规律,与自然界的规律相吻合,技术科学就会体现出促进或上升为基础科学的作用。例如,工程控制论是一门纯粹的技术科学,一经运用到生物学领域,就能推动生物科学发展与技术创新。

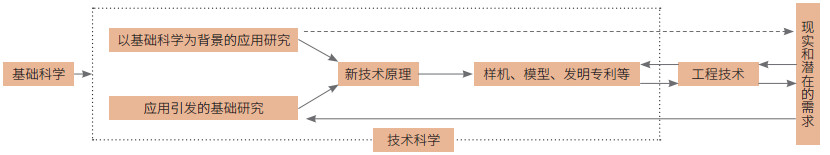

1.3 技术科学的中介桥梁作用从技术科学的3个层面的功能来看,原始创新功能无疑对当前的科技创新有着至关重要的作用。例如,激光就是典型的基于技术科学的原始创新案例。激光的理论基础在1916年由爱因斯坦的受激辐射假说奠定。而在1958年,美国物理学家汤斯和肖洛发表了论文《受激辐射的光放大》(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation),提出了受激辐射的实现原理,制作了激光模型机,并申请了专利。而真正制作出实用激光器的是美国休斯公司的梅曼,他研制了人类历史上第一个红宝石激光器。爱因斯坦、汤斯和肖洛、梅曼的工作各有不同,对应了基础科学、技术科学、工程技术3个范畴。汤斯和肖洛的工作将爱因斯坦的基础理论转化为了工程技术领域可以直接使用的技术原理,具有重要的桥梁和中介作用。依据此案例可知,在以基础科学为源头的创新链条中,技术科学作为桥梁和中介,使得基础研究成果(基础科学)能够最终转化为原始创新成果(工程技术),科技创新的全链条由此得以贯通(图 2)。

|

| 图 2 基础科学—技术科学—工程技术3阶段创新链条 |

由于各种原因,我国科学界、政府和民众对技术科学的性质、作用没有充分的认识:对于什么是技术科学,以及有关发展技术科学的政策、技术科学的组织与管理有什么特殊性,认识上都很模糊[7],而这种缺位直接影响了国家创新体系建设和科技政策制定,对科技创新产生了负面的影响。

2.1 基础研究的作用难以有效发挥自我国实施创新驱动发展战略以来,“科技创新”在创新型国家建设中就居于非常重要的地位[8]。“科技创新”这一提法,将以往主要面向工程实践的创新活动,向前延伸至基础科学阶段。基础研究端提供科学发现和科学理论等知识形态,为工程技术端提供知识供给以促进创新成果的出现。

但如果认为只要做好基础科学研究,创新成果就会水到渠成、自然而然出现,这既不符合技术科学思想的原理,也与实践经验不符。历史上,苏联是基础研究实力极为雄厚的国家,但由于科学研究与市场需求相对脱节,导致基础研究无法给予市场需要的技术创新提供足够的支持,从而导致其科技创新能力不断衰退。而其多年的竞争对手美国,不但重视基础科学研究的创新源头作用,同时也注重将基础科学研究成果与需求端相结合,科研机构为企业或者和企业一起研发了大量的原理性技术和颠覆性技术的雏形,使得重大原始创新成果频频出现。例如,激光、原子能、半导体、集成电路、青霉素、链霉素、聚合酶链式反应(PCR)、巨磁电阻等成果都属于基于技术科学的重大发明创造和创新。

2.2 学术研究的导向产生偏差很长一段时间,我国学术界的评价主要以发表论文为标准。这使得学术工作者对于科学研究的认识产生偏差,把大量的精力用在发论文,而不是主动追求将基础科学成果推向市场端,从而导致前沿技术科学成果相对较少,最终导致重大原始创新成果缺乏。这也是为什么我国论文量已经位居世界第二,但科技创新能力还无法进入国际第一集团。

为解决这一问题,科学技术部、国家发展和改革委员会、教育部、中国科学院、国家自然科学基金委员会联合制定了《加强“从0到1”基础研究工作方案》,希望通过加强基础研究大幅度提升创新能力。该方案基本符合技术科学的思想逻辑,明确了解决从基础研究到原始创新的中间环节问题也是学术研究,甚至是更重要的学术研究。“从0到1”的基础研究,不但可以产出论文,还可以产出发明专利、样机、模型等原理性成果。略显不足的是,由于没有技术科学思想的指导,方案对概念界定及操作手段的逻辑性方面存在模糊的地方。比如,“从0到1”基础研究的内涵、外延是什么;如何将“从0到1”基础研究成果转化为市场需求;以及在人才培养过程中如何发力等。

2.3 “卡脖子”问题难以有效解决近年来,我国工程科技能力已位于世界前列,在道路桥梁、海上钻井平台、大型船舶、高铁等工程领域具有了非常强的国际竞争力;同时,在工程机械领域,如盾构机、压路机、起重机等工程装备制造和生产上也涌现出一批重点技术和产品。但不能回避的是,在核心零部件、高端材料等领域“卡脖子”问题依然存在。

之所以存在“卡脖子”问题,一个重要的原因是我们的工艺和产品的原始创新能力依然不强,更多的创新集中于改进和集成创新。要突破“卡脖子”问题,重点在于通过新型联合攻关机制,解决发动机、集成电路、高端元器件、先进材料等领域的基础科学、技术科学问题,实现原理性重大突破。尤其是要重视对技术科学成果的保护和应用,毕竟历史上有吴仲华的“叶轮机械三元流动理论” ①等教训。要清楚地意识到,在科技创新的大背景下,仅仅依靠工程技术的改进已经不能完全适应市场和国家发展的需求,应追求基于新的技术原理的重大技术突破以推动国际竞争力的提升。

① 20世纪50年代,吴仲华提出的“叶轮机械三元流动理论”,被国际同行称为“吴氏通用理论”,其被广泛应用于先进航空发动机设计。英国罗-罗(Rolls-Royce)公司的斯贝发动机,就是得益于该理论。20世纪70年代,中国引进了斯贝发动机技术,吴仲华参与了技术的改进工作。

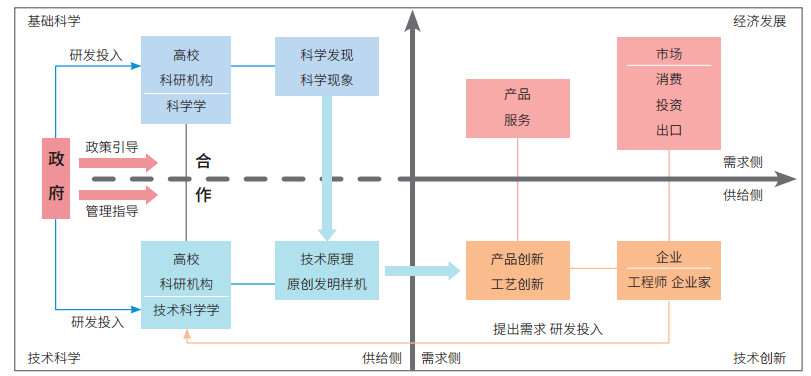

3 基于技术科学的科技创新供给侧改革的思路框架基于前文分析可以看到,技术科学在科技创新链条中居于重要的地位,能够为企业和市场等需求侧提供更为直接和有效的知识供给。因此,针对科技创新供给不足的问题,要将技术科学作为供给侧着眼点,提出科技创新的供给侧改革新思路(图 3)。该思路以技术科学为核心,围绕知识、人才、政策3个维度梯次展开,故可将改革思路凝练为知识供给、人才供给和政策供给3个层面。

|

| 图 3 基于技术科学的科技创新供给侧改革思路 |

无论是建设国家创新体系,还是创新驱动发展战略,核心都是构建和形成创新供应链,推动企业的技术创新。在“基础科学研究作为科技创新源头”观点的基础上,应充分发挥技术科学在发现-创新体系中的中介桥梁作用,构建包含纵向科技创新活动、纵贯“基础科学—技术科学—技术创新”的知识供应链,为技术创新环节提供高质量、合需求的知识供给。

知识供应链包含2条知识活动路径:①从纯基础科学出发,将科学原理和科学发现转化为新的技术原理,制作出样机、模型或者提出原创性发明方案,最后转化为企业所需要的产品创新或者工艺创新。②从企业和市场的需求出发,开展以应用为导向的基础研究,改变原有的从基础研究端发起的创新路径,面向企业和市场的需求开展知识创新。第2条知识供应链的主要特点是增加了应用导向的基础研究的知识供给链条,补充了原有的线性模型的不足。同时,改变了以往直接将基础科学研究作为科技创新供给侧的理念,将技术科学纳入到供给侧并作为重要的知识供给来源。这使得知识供给距离更短、与企业和市场的需求更加接近,能够实现知识供应链到产业供应链的快速、有效对接,最终为市场提供更符合消费者需求和经济社会发展需要的产品和服务。

3.2 人才供给改革⸺打造以技术科学家为中心的协同创新机制早在20世纪50年代,钱学森就在中国科学技术大学开始了“技术科学家”的培养探索[1]。技术科学家能够实现工程技术和自然科学理论的转译,不仅要掌握数学建模方法,更重要的是能从工程技术中提炼出需求(并运用自然科学研究成果和工程实践经验进行理论研究)[9]。

为配合知识创新供应链的运行,应构建以技术科学家培养和使用为中心的科技创新行为主体协同机制。要以技术科学家的培养和使用为抓手,带动纯科学家和发明家乃至企业家协同合作,为科技创新知识供给链的运行提供智力支持,实现科技创新主体行为与知识活动的统一,同时实现科技创新智力支持和知识支持的统一。

要推动科学家、发明家、企业家等行为主体的协同创新,发现和鼓励“科学家-发明家-企业家”风格集于一身的科技转化型领军人才、战略科学家帅才的出现。目前,国际上流行的技术科学发展模式就是将技术科学推向企业,由企业支持技术科学的研究。美国著名的贝尔实验室,就是最典型的例子[10]。我国许多企业也在进行这些方面的尝试,如:积极建立自己的创新研究院,招揽高层次人才,给予优厚待遇甚至股权,科学家-工程师-企业家的协同模式初具雏形——阿里巴巴达摩院就是一个典型的代表。然而,这些自发的努力还不够,还需国家从战略角度出发,积极布局各个产业部门,建立行业技术科学研发中心,明确地担负起支持技术科学发展的责任。

3.3 政策供给改革――制定面向技术科学的科技创新政策我国目前设立的4类基础研究类重点专项中,重大科学研究类专项、依托大科学装置研究类专项主要针对纯基础研究,重大科学前沿与学科交叉类专项、面向未来经济社会发展的重点基础研究类专项则更多地考虑到了应用基础研究乃至产业化环节,而对技术科学的理解和重视程度尚显不足。在引入技术科学思想后,应该考虑知识供应链和行为主体对创新系统的迫切要求,对现有的资助政策、管理体制进行调整。

建议进一步明确和加大对技术科学的重视及支持力度,从宏观、中观、微观全方位、全角度考虑技术科学的地位和作用的发挥。建议在国家有关文件中重新确立技术科学之于建设科技强国的重要地位,以及在国家科学技术发展、提升自主创新能力中的战略地位;建议成立独立的管理部门,实施独立的战略规划,配备独立的资金投入;建立独立的人才培养与分配制度,从而全面、恰当地覆盖应该得到国家支持的技术科学重要领域。要从政府层面为科技创新的供给侧改革提供政策指引和管理服务,确保以技术科学为中心的科技创新知识供应链的畅通,以及创新主体行为的积极性、规范性、协同性。

4 结语习近平总书记指出,“基础研究是整个科学体系的源头。要瞄准世界科技前沿,……实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破,……疏通应用基础研究和产业化连接的快车道,促进创新链和产业链精准对接” [11]。因此,我们必须要在充分认识当今科技发展大势的基础上,发挥基础研究的源头作用和技术科学的桥梁中介作用,打破创新的“篱笆墙”,连通创新的“孤岛”,形成全链条一体化的创新格局,推动科技创新的全链条贯通,真正把创新驱动发展战略落到实处。

最后需要说明的是,本文基于钱学森的技术科学思想,从知识、人才、政策3方面提出了技术科学思想对科技创新供给侧改革实施的思路,但囿于科技创新供给侧改革牵动方方面面,其思路框架、运行机制、实施细节等还需要深入研究与探讨。希望通过本文研究引起各界对技术科学思想及其在科技创新中作用的关注与重视,重新认识我国在“两弹一星”的跨越式创新实践中已见成效的钱学森技术科学思想,以应对正在兴起的、智能制造和生物工程主导的第四次工业革命的挑战。

| [1] |

钱学森. 论技术科学. 科学通报, 1957, 8(3): 97-104. |

| [2] |

冯之浚, 张念椿. 技术科学研究的重要作用. 科研管理, 1980, 1(1): 9-19. |

| [3] |

姜玉平. 钱学森与技术科学. 上海: 上海人民出版社, 2015.

|

| [4] |

张劲夫. 让科学精神永放光芒——读《钱学森手稿》有感. 复杂系统与复杂性科学, 2006, 3(2): 77-81. DOI:10.3969/j.issn.1672-3813.2006.02.011 |

| [5] |

刘则渊, 陈悦. 新巴斯德象限:高科技政策的新范式. 管理学报, 2007, 4(3): 346-353. DOI:10.3969/j.issn.1672-884X.2007.03.019 |

| [6] |

杨中楷, 刘则渊, 梁永霞. 21世纪以来诺贝尔科学奖成果性质的技术科学趋向. 科学学研究, 2016, 34(1): 4-12. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2016.01.002 |

| [7] |

郑哲敏.从钱学森的技术科学思想谈起.学习时报, 2017-12-27(05).

|

| [8] |

中共中央文献研究室.习近平关于科技创新论述摘编.北京: 中央文献出版社, 2016.

|

| [9] |

陈悦, 宋超, 刘则渊.技术科学究竟是什么?科学学研究, 2020, 38(1): 3-10.

|

| [10] |

杨中楷, 梁永霞.从基础研究中获得原始创新.学习时报, 2016-01-07(07).

|

| [11] |

习近平.在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话.人民日报, 2018-05-29(02).

|