编者按 据新华网2019年6月17日报道,全球荒漠化面积已达3 600万平方公里,占地球陆地面积的1/4。更为严峻的是,荒漠化土地面积仍以每年5万—7万平方公里的速度在不断扩大。根据我国第5次荒漠化和沙化监测结果显示,截至2014年,我国荒漠化土地面积261.16万平方公里,占国土面积的27.20%;沙化土地面积172.12万平方公里,占国土面积的17.93%。荒漠化作为全球面临的重大环境问题,严重威胁着生态安全和可持续发展。我国经过长期积极的探索,采取了一系列行之有效的政策措施,不断加大荒漠化防治力度,全国荒漠化扩展的态势已得到有效遏制,实现了2个监测期的“双减”(面积减少、程度减轻)。但由于我国荒漠化和沙化土地面积的基数较大,形势不容乐观,防治任重道远。

每年的6月17日是联合国确定的“世界防治荒漠化和干旱日”,2020年的主题是“人类可持续的生产和消费”。为进一步加强全社会对防治荒漠化的认识与关注,聚焦联合国2030年可持续发展目标,早日实现全球土地退化零增长,《中国科学院院刊》特组织“荒漠化治理与可持续发展”专题。依托中国科学院战略性先导科技专项(A类)“丝路环境”专项“重点地区和重要工程的环境影响与灾害风险防控”项目、中国科学院野外站联盟项目、国家林业和草原局林业科学技术研究项目,以及中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金等多个科技计划产出,从中国治沙的顶层设计到荒漠、草地等自然生态系统的功能与服务,从铁路、公路沙害防治到自然植被修复与沙区资源开发利用,多角度、多维度、全视野对荒漠化研究与实践进展进行梳理。期冀为我国荒漠生态系统保护、修复、治理、利用等领域制定相关政策和措施提供科技支撑,同时也为全球荒漠化治理贡献中国智慧和中国方案。

本专题由联合国防治荒漠化公约秘书处亚太区域原协调员杨有林研究员、中国林业科学研究院荒漠化研究所卢琦研究员、中国科学院新疆生态与地理研究所雷加强研究员共同策划、协调和推进。谨以此配合第26个“世界防治荒漠化和干旱日”在中国的活动。

世界海拔最高的沙山――库木库里沙山(张翔摄影)

2. 中国林业科学研究院沙漠林业实验中心 巴彦淖尔 015200;

3. 中国科学院新疆生态与地理研究所 乌鲁木齐 830011;

4. 中国科学院空天信息创新研究院 数字地球重点实验室 北京 100094

2. Experimental Center of Desert Forestry, Chinese Academy of Forestry, Bayannur 015200, China;

3. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences, Urumqi 830011, China;

4. Key Laboratory of Digital Earth Science, Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100094, China

在南、北信风带及副热带高压的影响下,地球南、北纬15°—35°附近形成了2条天然荒漠带;而部分地区则由于受地形、海拔和海陆位置的影响,荒漠甚至可延展至51°N和55°S附近[1]。原生荒漠区干燥少雨、植被稀疏、系统脆弱,但其在调节气候、物质循环和能量流通等方面有着不可替代的重要作用,为地球生物圈的平衡与稳定贡献着自己的一份力量。

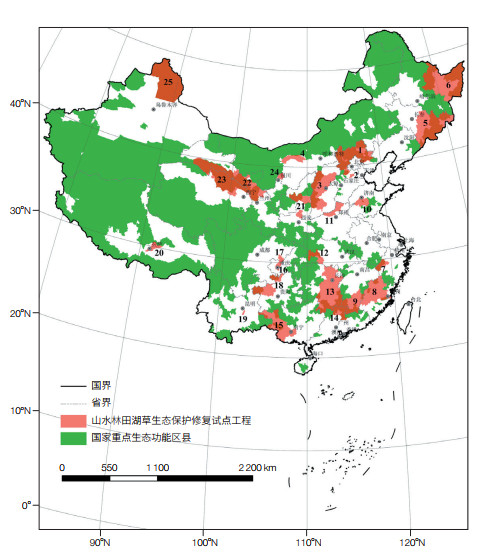

工业革命带来的全球土地大开垦运动,导致陆地表面发生了天翻地覆的巨变,打破了自然生态系统的原有平衡,地表沙化、土地荒漠化应运而生、如影随形。回望整个20世纪,自1927年法国人Lavauden首创“荒漠化”(désertification)一词[2],与之关联的灾害就愈演愈烈:20世纪30年代美国西部黑风暴(dust bowl)、20世纪50年代中亚地区白风暴(white storm,即盐尘暴)、1968—1973年非洲萨赫勒地区的特大旱灾等相继发生。这引起了国际社会高度关注和重视,以1977年联合国防治荒漠化会议(UNCOD)为标志的全球“抗荒(anti-desertification)”行动就此拉开了序幕[3]。从1992年“里约峰会”三大环境公约横空出世,到1994年《联合国关于在发生严重干旱的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》(UNCCD,以下简称《联合国荒漠化公约》)在巴黎签署,标志着全球携手治理荒漠化进入了有章可循、有法可依的新纪元(图 1)[4]。

|

| 图 1 1977—2018年全球治沙历程和里程碑事件 |

荒漠化严重制约着我国的生态安全和社会经济可持续发展。我国每年因荒漠化问题造成了巨大的生态和经济损失,每年由此造成的直接经济损失就超过640亿元人民币,将近4亿人直接或间接受到荒漠化问题的困扰。荒漠化在我国最主要的表现形式之一是土地沙化。因此,防沙治沙、国土绿化是遏制我国北方土地退化的重大举措,是我国应对荒漠化的国家行动。70年来,中国的防沙治沙工作在不断探索中稳步前进,沙区生态状况明显改善[5]。2018年7月12日,Nature发表长篇综述论文,明确指出:近40年来,中国启动了包括“三北”防护林体系建设工程、京津风沙源治理、天然林保护、退耕还林还草等16项投资巨大、影响深远的生态修复工程;截至2015年,这16项工程调动了5亿劳动力,在约620万平方公里的土地上共投资了3 700多亿美元;这一努力在全球范围内都是史无前例的,且成就巨大[6]。2000—2017年,中国通过一系列生态修复工程来进行绿地恢复,大地实现了“由黄变绿”,贡献了全球25%的绿色增加量;对标联合国2030年可持续发展目标(SDGs)的17项指标,每一项都表现出趋好势头,特别是在SDG 15.3(土地退化修复)方面,提升最为显著。2000—2015年,中国土地净恢复面积占全球的18.24%(位列世界第一),对全球土地退化零增长作出了重要贡献,中国防治荒漠化的方案和模式再次成为国际社会的关注焦点[7, 8]。

1 历程坎坷,形势喜人人类与风沙的“战争”从来就没有停息过,只是在人类发展的不同阶段其激烈程度不同而已。但是,直到新中国成立以后,我国沙漠科学的真正研究和防沙治沙的实践活动才有了质的飞跃。新中国治沙与共和国建设基本同步,按时间进程中国治沙70年大致可分为3个阶段[9, 10]。

(1)全民动员、进军沙漠的起步阶段。1949年新中国成立之初,中央政府就十分重视沙化治理问题,成立了林垦部,组建了冀西沙荒造林局,动员群众,开启了漫漫治沙长路。进入20世纪50年代,我国的防沙治沙工作空前高涨,国务院成立了治沙领导小组,在陕西榆林成立了陕北防护林场、在陕西榆林和甘肃民勤等沙区实现了首次飞播造林种草试验,治沙技术不断提高。1956年,包兰铁路沙坡头段50多公里穿越腾格里沙漠,在苏联专家彼得洛夫的指导下,使用草方格沙障固沙技术①并取得成功。1959年,由中国科学院组织各领域众多科技工作者对我国的大部分沙漠、沙地和戈壁开展了综合考察,建立了6个综合试验站及数十个中心站,初步形成了北方沙漠观测、科研和试验网络平台。

① 其核心是在草沙障网格庇护下种植沙生植物,苏联在卡拉库姆沙漠修建铁道和运河就用此法。

(2)国家意志、工程带动的发展阶段。1978年,国务院正式批复“三北”防护林体系建设工程,开启了我国以重大工程建设生态环境的序章,成为生态建设史上的里程碑事件。20世纪80年代,我国先后颁布了一系列法律法规,对荒漠化地区自然资源的保护及管理提供了法律保障。1991年国务院召开了第一次全国防沙治沙工作会议,之后又出台了《 1991— 2000年全国防沙治沙规划纲要》并启动了《全国防沙治沙工程》。2000年伊始,退耕还林还草工程、京津风沙源治理工程试点等国家重大生态工程先后启动,由此开启了由国家重大生态工程带动荒漠化治理的新高度。

(3)以外促内、提速增效的推进阶段。1994年10月签署的《联合国荒漠化公约》标志着我国的荒漠化防治工作正式与国际接轨,从中央到地方,多层次、跨领域、齐抓共管的管理体制逐步形成。从1995年提交第一个国家履约行动方案到2017年成功举办《联合国荒漠化公约》第十三次缔约方大会(COP13),我国荒漠化防治工作由以外促内达到了国际领先的新局面。2016年6月17日,在联合国《 2030年可持续发展议程》制定后的第一个“世界防治荒漠化和干旱日”,我国发布了《“一带一路”防治荒漠化共同行动倡议》,启动实施“一带一路”防沙治沙工程。

2 综合治理,方案凸显中国的治沙方案随我国社会状况的变化几经变更。早期受限于经济条件,我国治沙采用全民动员的形式;中期荒漠化程度加剧,我国推出了全国布局,重点防护,以大型生态工程为代表的治沙模式;新时期结合可持续发展的理念,我国采用全域治理,倡导人们从传统治沙到合理用沙,向着“人退沙退”的百年目标努力。在长期的荒漠化防治工作中,积累了丰富经验,总结归纳出治沙“三字经——防、治、用”和综合治理的“四梁八柱” [11]。

2.1 第一梁:政府主导中国政府在长期的荒漠化防治工作中发挥着主导作用,通过“做规划、上工程、定岗位、确权责”等多效并举、多规合一,做好总策划,整体推进全国荒漠化防治工作有序开展。

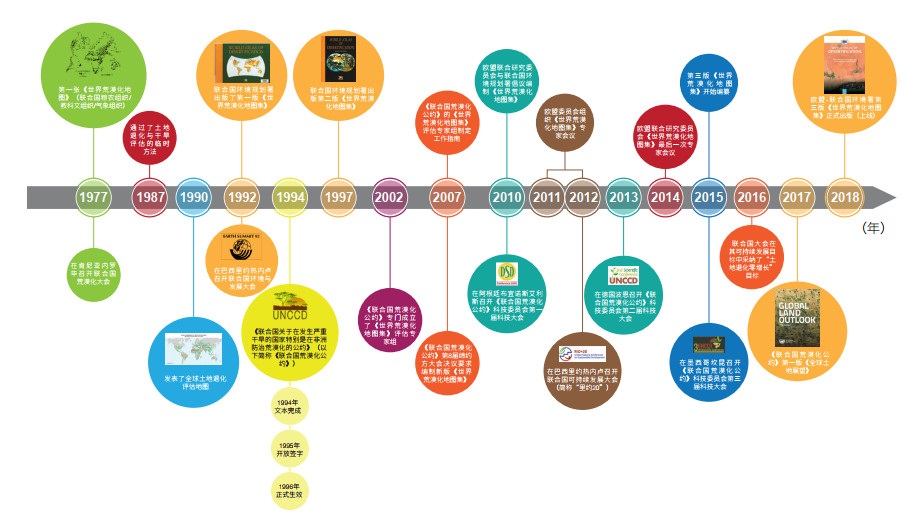

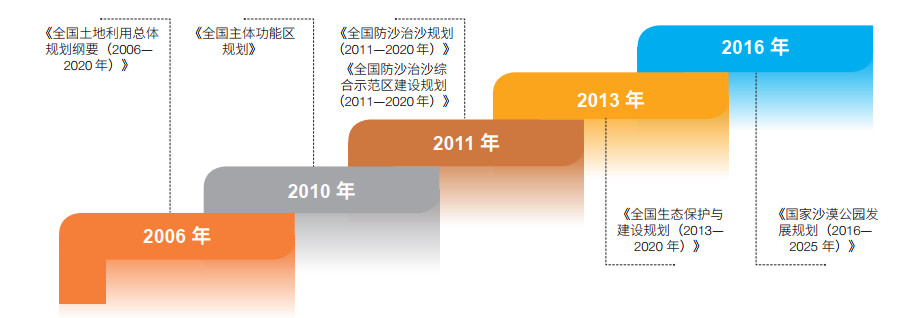

第一柱:做规划、上工程。 2010年12月,国务院发布《全国主体功能区规划》,在我国西北受荒漠化影响的地区,把不具备大规模高强度工业化、城镇化开发条件的区域划定为限制开发的重点生态功能区,以保障国家生态安全、提供生态产品为主体功能。随后,编制出台了多项“纲要”和规划,如《全国防沙治沙规划(2011—2020年)》《国家沙漠公园发展规划(2016—2025年)》等(图 2)。21世纪初,我国对国家重点生态工程进行整合,相继实施了退耕还林还草工程、“三北”防护林体系建设工程等防护林体系建设工程,后来又启动了京津风沙源治理工程、岩溶地区石漠化综合治理工程、退牧还草工程、水土保持建设工程等(图 3)。

|

| 图 2 2006—2016年我国国土功能相关战略和规划 |

|

| 图 3 1979—2016年我国重点国家生态工程 |

第二柱:建机构、确权责。中国政府为了履行《联合国荒漠化公约》,成立了“中国防治荒漠化协调小组”(成员单位包括19个部门),协同研究解决防治荒漠化工作中的重大问题。同时,为了更好地推动全国荒漠化防治的科研、技术和履约能力,还成立了中国防治荒漠化监测中心、中国防治荒漠化培训中心等相关机构。为确保国家防治荒漠化各项政策的落实,自2009年以来,中央政府与相关省级政府分别签署了防沙治沙目标责任状,防沙治沙目标责任考核工作与实施全国防沙治沙规划相结合。与此同时,由国务院主管部门牵头,定期对荒漠化严重的省区进行检查,监督其任务完成情况。

2.2 第二梁:全民参与第三柱:全民义务植树运动。 1981年,第五届全国人民代表大会第四次会议通过《关于开展全民义务植树运动的决议》。自开展全面义务植树运动以来,全国各地积极组织公民义务植树,建立示范基地,各地还结合本地生态建设实际,开展多种形式的义务植树活动。仅2019年,社会公众参与就超过5亿人次,植树造林3.9万公顷[12]。

第四柱:企业加盟、民间组织(NGO)助力。在我国的荒漠化治理和沙产业发展中,企业也发挥着重要作用,涌现出了像亿利资源集团有限公司、内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司、内蒙古汉森酒业集团有限公司等众多企业加盟防沙治沙工作。同时,也涌现出一批个人治沙典型,如宁夏的王有德、陕西的石光银和牛玉琴等。他们也都是由个人治沙发展为“联合农户治沙”的企业治沙典型。他们依托“治理荒沙,利用荒沙”的发展思路,走“公司+农户+基地”的路子,把治沙与致富紧密结合起来,为沙区农牧民增收、沙区生态环境改善与经济社会可持续发展闯出了一条新路。同时,以中国绿化基金会、中国治沙暨沙业学会、内蒙古防沙治沙协会、阿拉善SEE生态协会等为代表的民间组织和社会团体筹资实施荒漠化防治项目。

2.3 第三梁:科技支撑第五柱:科学研究与技术推广。中国政府将荒漠化防治列入科学技术发展规划,加强了荒漠化防治基础理论和应用技术的研究。通过国家自然科学基金、国家重点基础研究发展计划(“973”计划)、国家高技术研究发展计划(“863”计划)等进行系统部署,投资力度不断加大,总经费超过5亿元人民币。支持了沙漠、戈壁基础信息调查,荒漠化发生机制、退化植被恢复与重建机理等基础性和应用性研究,强化了荒漠化治理急需的关键技术研究。在荒漠化防治技术应用与推广方面,国家、省(自治区、直辖市)及许多县(市)都建立了技术推广网络,大量荒漠化防治技术及信息能够及时共享。政府部门和高等院校、研究所也定期举办职业培训,编辑发行技术推广手册,普及和推广荒漠化防治知识与技术。

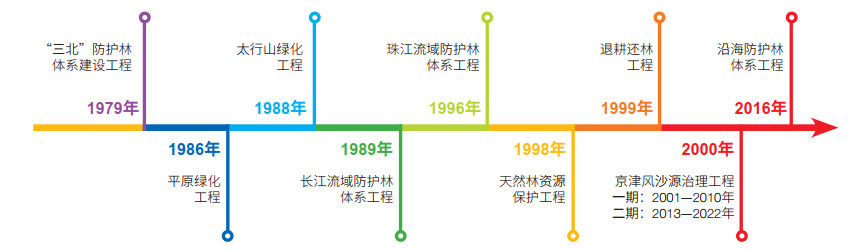

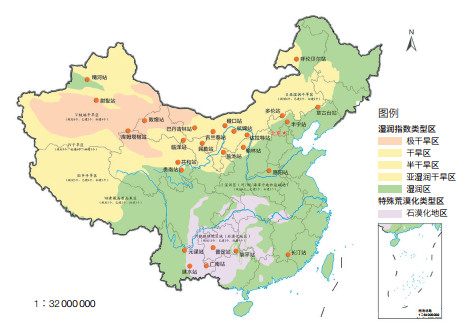

第六柱:荒漠化监测预警与观测研究网络。从1994年开始开展全国荒漠化和沙化监测,目前已形成了荒漠化与沙化宏观监测、定位监测、敏感地区专题监测相结合的监测体系,覆盖全国30多个省份的500多个县级行政区。全国宏观监测每5年发布1次监测结果,目前已完成5次全国荒漠化沙化监测、2次石漠化监测,为全国荒漠化防治规划和政策制定提供了基础数据。同时,国家设立了沙尘暴综合监测体系,实现了对沙尘暴发生、发展和影响的全过程跟踪与监测,为政府和公众提供了沙尘天气预报和预警服务。中国荒漠生态系统观测研究网络基本涵盖我国八大沙漠、四大沙地,并兼顾中南、西南地区一些非典型沙地、岩溶石漠化、干热干旱河谷等特殊环境区域。目前,已经批准建立了26个荒漠观测研究站,形成一个“观测─科研─示范”三位一体,并与荒漠化防治和区域经济建设多种需求相适应的长期观测与研究网络体系(图 4)。

|

| 图 4 中国荒漠-草地生态系统观测研究野外站联盟所属台站分布示意图 |

第七柱:建规立法。我国是世界上第一个将防沙治沙纳入法律的国家,这在世界防沙治沙史上也是一次伟大的实践。2001年,我国颁布的《防沙治沙法》是指导我国荒漠化防治工作的法律基础,荣获了2017年“未来政策奖”大奖。同时,《森林法》《草原法》《水土保持法》等相关法律也与荒漠化防治工作密切相关。我国已经建立了《防沙治沙技术规范》 《沙化土地监测技术规程》《沙尘暴天气监测规范》等国家标准,以及《荒漠生态系统定位观测技术规范》《绿洲防护林体系建设技术规程》等一系列行业标准,这为获取荒漠化现状数据和沙尘暴等自然灾害发生、发展过程的信息提供了技术规范。

第八柱:优惠政策。 2005年,国务院作出了“进一步加快防沙治沙工作的决定”,完善了相关政策和法规,确定了“谁投入、谁所有,谁治理、谁受益”的基本政策,把荒漠化治理和经济发展紧密结合起来。近年来,国家不断出台各种扶持政策,大力支持荒漠化防治工作。其他优惠和激励性政策包括:林业补贴政策、草原生态保护补助奖励、沙化土地封禁保护补助、税收优惠政策、森林生态效益补偿机制等。

3 面向未来,战略升级 3.1 对标土地退化零增长制定“国家行动2035”2020年4月27日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十三次会议,会议审议通过了《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》。会议强调,推进生态保护和修复工作,要坚持新发展理念,统筹山水林田湖草一体化保护和修复,科学布局全国重要生态系统保护和修复重大工程,从自然生态系统演替规律和内在机理出发,统筹兼顾、整体实施,着力提高生态系统自我修复能力,增强生态系统稳定性,促进自然生态系统质量的整体改善和生态产品供给能力的全面增强。2017年5月26日,习近平总书记在中共中央政治局第四十一次集体学习时强调,“要坚持保护优先、自然恢复为主”,“开展大规模国土绿化行动,加快对水土流失和荒漠化、石漠化现象的综合治理”。

习近平总书记讲话中提到山水林田湖草六位一体及全方位、全地域、全过程的全域治理新理念,一方面体现在治理的广度上,从局部到区域,从区域到全国,从全国到全球;另一方面体现在治理的深度上,即对荒漠生态系统的结构进行调整,功能进行提升,早日实现从治沙到用沙的转变。这为中国沙产业的发展提出新的政策要求,也为新时代中国防沙治沙指明了新高度、新方向、新思路。

新时代治沙方略,要面向2035年、对接联合国可持续发展目标、服务国家需求,总体可概括为“24字方针”:保护优先、绿色发展,因地制宜、分类施策,系统治理、整体增强。具体措施安排体现在3个层次。

(1)师法自然,谋划工程。谋划和实施新时代国家重点专项生态工程,包括“三北”防护林体系建设工程(第六期)、天然林保护工程(第三期)、退耕还林还草工程(第三期)、京津风沙源治理工程(第三期)等。严格按照“因地制宜、分类施策”的原则,适水适绿,宜荒则荒。

(2)综合整治、提升能力。以国家“两屏三带”生态安全战略格局为骨架,在“三线”(生态功能保障基线、环境质量安全底线、自然资源利用上限)、“四体系”(科学适度有序的国土空间布局体系、绿色循环低碳发展的产业体系、约束和激励并举的生态文明制度体系、政府企业公众共治的绿色行动体系)框架下,率先启动开展25个山水林田湖草生态保护修复试点工程(图 5)。

(3)全域治理、强身健体。按照局域、区域、流域等不同生物-地理单元,实施整体管控、系统治理,全域提质增效。针对主要大江、大河,特别是北方的黄河、塔里木河、黑河、石羊河、党河、疏勒河等流域,实施全流域治理和修复工程。工程区内则强基固本、夯实成果。

3.2 中国方案走向世界[14, 15]在荒漠化形势日益严峻的今天,如何有效地将中国防沙治沙经验推向全球,集各国之力,共同应对全球尺度上的荒漠化难题,是中国治沙人面临的新的挑战。2017年9月6日,《联合国荒漠化公约》第十三次缔约方大会在中国召开,习近平主席在致大会贺信中强调:防治荒漠化是人类面临的共同挑战,需要国际社会携手应对。

中国政府通过打造平台、推广技术、构建体系3种方式,向世界推广中国防沙治沙的宝贵经验。①打造平台,即凭借“一带一路”“中非合作论坛”等国际平台的便利条件,同参与国建立防治荒漠化合作机制,定期进行防沙治沙经验交流。②推广技术,即将我国荒漠化治理的新方法、新技术、新理念、新思路传递给各参与国,并对其国内相关工作人员进行技能培训。③构建体系,即向世界介绍我国现行的防治荒漠化治理体系,供其他国家学习与借鉴。

中国的治沙方案走向世界是对中国数代治沙人劳动成果的高度肯定,也是中国义不容辞的大国责任。为此,特提出全球携手治理荒漠化的4项建议。

(1)制定《联合国荒漠化公约》议定书,统一全球履约和守约“度量衡”。与《气候变化公约》和《生物多样性公约》不同,《联合国荒漠化公约》至今仍然没有形成任何具有约束力的议定书或执行协议。虽然提出了土地退化零增长目标以及从“土地覆盖、植被生产力、碳储量”这3个指标来度量土地退化零增长,但缺乏统一的评估方法、数据与标准。建议《联合国荒漠化公约》缔约方大会商议制定具有约束力的议定书,确立可测度、可比对、可核准的履约刚性指标,研发土地退化零增长评估方法与技术,为全球评估土地退化零增长提供统一科学的评估方法与标准,科学评估各国防治荒漠化成效,促进联合履约。

(2)构建全球观测网络,建立基于大数据的荒漠化监测评价体系。定期实施全球荒漠(化)监测评估(每5年1次),遥看旱地变化方寸间。编制各国荒漠化防治技术清单和技术需求清单,构建荒漠化地区可持续土地管理、生态恢复技术名录和信息交流共享平台,建设固沙、抗旱、耐盐碱等特色植物种质资源信息共享平台,促进信息交流,开展全球荒漠生态系统服务评估与价值核算。

(3)编制全球自然沙漠(遗产)名录,为后代留下一片原生沙海。参照世界遗产名录,联合《联合国荒漠化公约》、世界自然保护联盟、联合国教科文组织和世界沙漠基金等机构,共同编制全球重要沙漠(遗产)名录,设立和建立国家公园、旱地自然保护区、封禁保护区等,有效保护原生荒(沙)漠自然与文化遗产。

(4)启动“遏制荒漠化”全球治理行动,构建干旱区人类命运共同体。以中国率先实现土地退化零增长的范例引领全球,力争实现2030年土地退化零增长。充分发挥《联合国荒漠化公约》及联合国环境署、粮农组织、教科文组织等国际组织的协调作用,加强中阿合作论坛、中非合作论坛等双边合作,强化“一带一路”区域、大中亚区域、东北亚次区域等多边合作,落实《“一带一路”防治荒漠化行动倡议》,支持与推动全球防治荒漠化合作顺利实施。

| [1] |

Abrahams A D, Parsons A J. Geomorphology of Desert Environments. Berlin: Springer-Verlag, 2009.

|

| [2] |

Diana K D. Deserts and Drylands Before the Age of Desertifification//The End of Desertification? Berlin: Springer Earth System Sciences, 2016.

|

| [3] |

卢琦, 杨有林. 全球沙尘暴警示录. 北京: 中国环境科学出版社, 2001.

|

| [4] |

Joint Research Centre. World Atlas of Desertification (Third Edition).[2019-04-25]. https://wad.jrc.ec.europa.eu/introduction.

|

| [5] |

Cheng L, Lu Q, Wu B, et al. Estimation of the costs of desertification in China:A critical review. Land Degradation & Development, 2016, 29(4): 975-983. |

| [6] |

Brett A. Bryan. China's response to a national land-system sustainability emergency. Nature, 2018, 559: 193-204. DOI:10.1038/s41586-018-0280-2 |

| [7] |

国家林业和草原局.中国荒漠化和沙化状况公报.[2015-12-29]. http://www.forestry.gov.cn/main/69/content-831684.html.

|

| [8] |

中国科学院.地球大数据支撑可持续发展目标报告.[2019-09-27]. http://www.cas.cn/yw/201909/t20190929_4718585.shtml.

|

| [9] |

包岩峰. 中国防沙治沙60年回顾与展望. 中国水土保持科学, 2018, 16(2): 144-150. |

| [10] |

卢琦, 杨有林, 王森, 等. 中国治沙启示录. 北京: 科学出版社, 2004.

|

| [11] |

Bao Y S. Desertification:China provides a solution to a global challenge. Frontiers of Agricultural Science and Engineering, 2017, 4(4): 402-413. |

| [12] |

国家林业与草原局. 2019年中国国土绿化状况公报.[2020-03-12]. http://www.forestry.gov.cn/main/4812/20200312/101502774947681.html.

|

| [13] |

罗明. 山水林田湖草生态保护修复试点工程布局及技术策略. 生态学报, 2019, 39(23): 8692-8701. |

| [14] |

Wang F. Vegetation restoration in Northern China:A contrasted picture. Land Degradation & Development, 2020, 31(6): 669-676. |

| [15] |

宫丽彦, 程磊磊, 卢琦. 荒地的概念、分类及其生态功能解析. 自然资源学报, 2015, 30(12): 1969-1981. DOI:10.11849/zrzyxb.2015.12.001 |