2. 中国科学院 科技促进发展局 北京 100864;

3. 佛山科学技术学院 佛山 528000;

4. 中山大学 地理科学与规划学院 广州 510275

2. Bureau of Science and Technology for Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100864, China;

3. Foshan University, Foshan 528000, China;

4. School of Geography and Planning, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275, China

20世纪90年代以前,西藏土地沙漠化问题没有得到学术界的重视。自1989年开始,中国科学院兰州沙漠研究所(现“中国科学院西北生态环境资源研究院”)等单位对西藏沙漠化的现状与特征、过程与成因、趋势与防治策略及其技术体系等进行了长达30年的系统研究,创建了西藏土地沙漠化理论体系[1-9],首次得出“西藏是我国土地沙漠化的重要区域之一,沙漠化是西藏最突出的生态环境问题之一,不仅给西藏生态环境和人民生产生活造成严重损伤和危害,也对我国、东南亚乃至全球生态环境产生负面影响与作用” [7]的科学认识。在此基础上,研究团队与西藏有关单位合作,对西藏沙漠化土地的防治途径、防治措施、防治模式等进行试验示范研究[6, 7, 10-14],提出了西藏沙漠化土地的综合防治技术,直接服务于西藏沙漠化的综合防治实践,取得了显著的防治成效。

1 西藏土地沙漠化研究主要科学进展 1.1 摸清了西藏沙漠化的状况、分布特点及其变化趋势基于多次土地沙漠化调查和多期遥感监测数据,查清了不同时期西藏重点区域及全区7地(市)67个县(市、区)沙漠化土地的类型、程度、数量及其空间分布格局等基本数据,明晰了近30年西藏土地沙漠化动态变化过程,完成了西藏高原土地沙漠化的全面调查与监测。

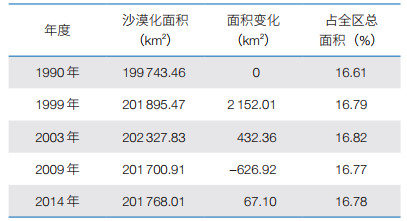

1.1.1 西藏沙漠化状况及分布特点西藏高原沙漠化土地面积大、分布广、危害重。1989—1991年,通过遥感影像解译和野外实地调查,获得了西藏沙漠化土地面积详细数据,成为西藏沙漠化土地基础本底数据。1990年西藏7地(市)65个县(市、区)有沙漠化土地分布(图 1),总面积199 743.46 km2,占西藏总土地面积1 202 996.47 km2的16.61%;其中,极重度-重度沙漠化土地3 364.64 km2、中度沙漠化土地111 786.27 km2和轻度沙漠化土地84 592.55 km2,分别占西藏沙漠化土地总面积的1.69%、55.96%和42.35%。全西藏有65个县(市、区)遭受沙漠化危害;同时,在7地(市)34个县(市、区)有潜在沙漠化土地分布,面积13 651.80 km2,占西藏总面积的1.14%。

|

| 图 1 1999年西藏沙漠化土地分布图 |

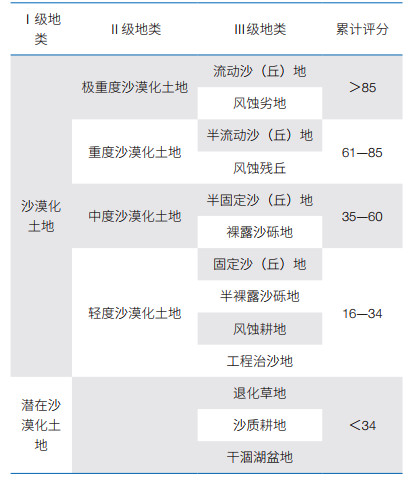

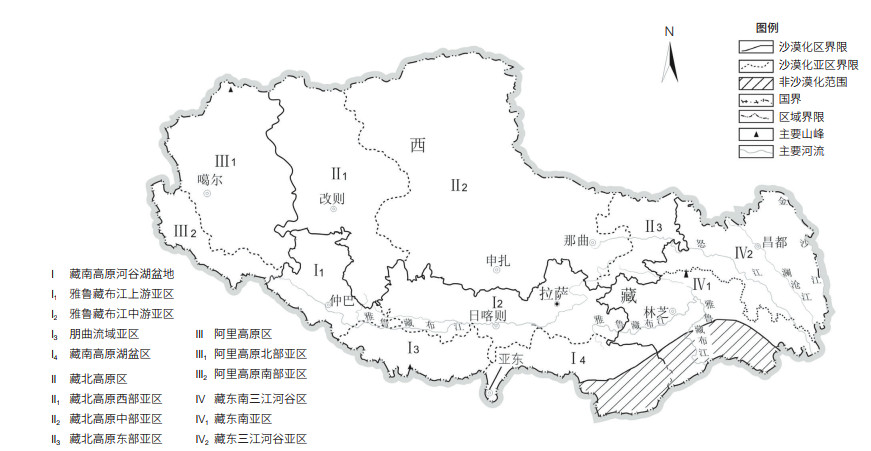

研究发现,西藏沙漠化土地广泛分布于各自然地带的山间盆地、河流谷地、湖盆地和山前冲洪积平原等地貌单元,主要集中在藏北高原中部和西部、阿里高原西部、雅鲁藏布江河谷和朋曲中游河谷(图 2)。各级各类沙漠化土地与所处的自然地域系统有着相似的景观特征。藏东三江河谷形成以灌草丛沙丘为特点的亚高山稀疏灌丛草原干旱河谷沙漠化土地类型,藏南河谷地带形成多种形态的沙丘集中连片为特点的亚高山灌丛草原河谷沙漠化土地类型,藏北、藏西北则形成大面积沙砾地和斑块状沙丘为特点的高山草原、草甸沙漠化土地类型。

|

| 图 2 西藏雅鲁藏布江河谷沙地及典型爬山沙(丘) |

20世纪90年代,由于人口增长、载畜量增加、燃料缺乏导致的砍伐、开垦等造成西藏沙漠化面积扩展和危害程度增加,阿里狮泉河镇、日喀则市多布塘村、拉萨市堆龙德庆县桑达乡朗木杰色康村等曾经都面临沙埋搬迁的危险。到1999年,西藏沙漠化土地面积达到201 895.47 km2(表 1),占全区土地总面积的16.79%,沙漠化土地面积在近10年间扩展了2 152.01 km2;其中,极重度-重度沙漠化土地扩展到4 142.98 km2,中度沙漠化土地扩展到113 658.23 km2,轻度沙漠化土地则略有减少,面积为84 094.26 km2。这一阶段,西藏沙漠化土地无论面积还是程度都呈增加趋势。

21世纪初,西藏土地沙漠化研究与防治示范全面展开,沙漠化治理技术在部分区域推广应用。据2005年西藏自治区第三次荒漠化和沙化监测报告显示,从20世纪90年代末到21世纪初,西藏沙漠化土地面积由201 895.47 km2扩展到202 327.83 km2(表 2),占全区土地面积的16.82%,5年间扩展432.36 km2,与20世纪90年代初期至后期近10年的变化比较,扩展速率明显降低(扩展面积减少1 719.64 km2);昌都、拉萨和林芝等地区(市),沙漠化土地呈明显减少,3个地区的沙漠化面积分别减少了1 430.71 km2、833.26 km2和533.18 km2。更为可喜的是,极重度-重度沙漠化土地由4 142.98 km2增加到4 173.18 km2,5年间仅增加30.2 km2,远低于20世纪90年代初期至后期近10年间778.34 km2的增长量;中度沙漠化土地由11 3658.23 km2增加到113 734.50 km2,5年间增加76.27 km2,远低于20世纪90年代初期至后期1 871.93 km2的增长;轻度沙漠化土地由84 094.26 km2扩展到84 420.15 km2,5年增加了325.89 km2(表 3)。

总体上,这一阶段西藏沙漠化扩展的势头已得到有效遏制,增长速率大大降低,沙漠化危害程度逐渐减轻,国家和西藏各级政府部门对西藏沙漠化治理工作的重视与投入取得极好的成效与回报。

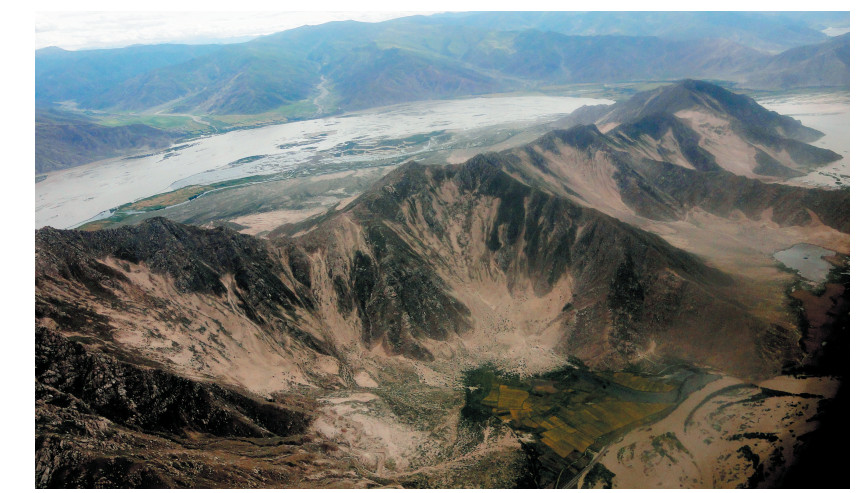

20世纪90年代以后实施的沙地治理工程初见生态效益,沙漠化区域生态环境逐渐好转,并在2003年出现拐点(图 3)——沙漠化土地开始减少,出现逆转势头,西藏全区进入全面治理与生态恢复—沙漠化生态环境好转阶段。进入21世纪,国家及西藏自治区加大对西藏生态环境保护及沙漠化治理力度。据西藏自治区第四次、第五次荒漠化和沙化监测报告显示,西藏全区沙化土地面积逐年减少,扩展速率降低,近10年趋于相对稳定。

|

| 图 3 1990—2014年西藏沙漠土地变化趋势图 |

西藏土地沙漠化理论研究从“零”起步,创立了具有高原地区特色的西藏土地沙漠化理论体系,填补了西藏土地沙漠化研究的空白,得到国内外学术界认可,为我国政府全面履行《联合国防治荒漠化公约》提供了重要科学依据。

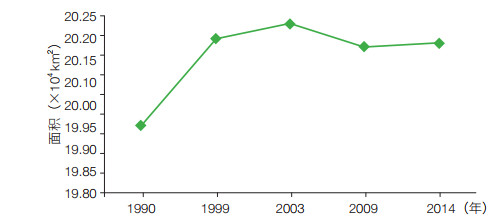

(1)创立了具有高原地区特色的西藏土地沙漠化分类分级指标体系。突破了已有沙漠化土地分布及类型划分的认识,根据西藏沙漠化土地的风沙地貌形态、景观特征及分布状况创立了符合我国高原地区特色的西藏土地沙漠化分类分级指标体系[7](表 4)。

(2)揭示了西藏土地沙漠化的演化过程。在藏北高原区、藏南河谷湖盆区、阿里高原区和藏东南三江河谷区等沙漠化典型区域,基于地质剖面调查与历史气候分析的相结合,分析了西藏地质-历史时期土地沙漠化的演化过程,阐明了现代气候环境条件与人为活动作用下影响沙漠化土地形成与逆转的机理,探讨了沙漠化发展和逆转与气候变化、人类社会经济活动之间复杂的反馈关系,建立了区域沙漠化发生发展的动力学模型,揭示了西藏土地沙漠化的物理与生物等现代过程,定性分析与定量研究相结合评估了气候变化和人类活动对西藏土地沙漠化的贡献与作用,全面、系统地揭示了西藏土地沙漠化发展演变的驱动因素及动力机制[16-20]。

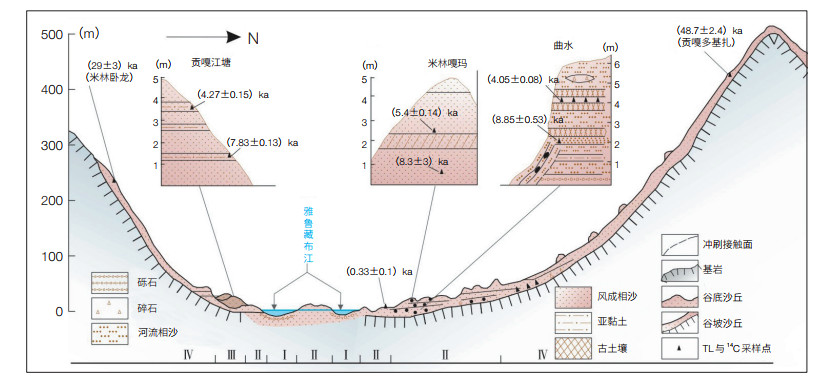

(3)阐明了西藏高原独特的河谷风沙地貌特征。通过对发育在河谷、湖盆的风沙地貌的形成机制和演化模式的深入研究,揭示了特殊类型风沙地貌与高原季风盛衰变化的消长关系;结合河谷近地表流场和风矢量特征模拟,创新性地探索了风沙地貌河谷、湖盆区沙丘、沙丘群形成的动力机制和发展规律[21, 22](图 4)。

|

| 图 4 雅鲁藏布江米林、山南等宽谷风沙地貌综合剖面图 Ⅰ,河川流水作用带;Ⅱ,沿江河漫滩风水两相交互带;Ⅲ,阶地风力为主作用带;Ⅳ,谷坡风水两相作用带 |

(1)制定了符合西藏高原特点的西藏土地沙漠化防治的区域策略。综合西藏不同区域土地沙漠化现状、成因、态势与防治条件,编制了西藏高原土地沙漠化防治区划图(图 5),确定了四大治理区——藏南河谷湖盆区、藏北高原区、阿里高原区和藏东南三江河谷区,明确了各区土地沙漠化防治思路、防治措施与技术模式,有效推动了防沙治沙重大工程的实施和沙漠化防治工作的开展。首次编制了西藏沙漠化土地防治规划,制定了防治区划、防沙工程布局及治理重点,提出了西藏土地沙漠化防治的基本战略、总体布局和技术措施[4, 7, 11],确定了四大治理区的沙漠化土地综合防治优化模式,指导了西藏土地沙漠化防治实践,被西藏相关部门采纳。

|

| 图 5 西藏高原土地沙漠化防治区划图 |

(2)建立了西藏农田、草地、公路沙漠化土地治理示范区。 ①根据高原独特的自然环境特点和西藏经济社会发展状况,以提升高原生态质量为目的,从综合防治与高效利用出发,开展了包含有工程、生物与综合管理等措施的农田、草地、公路等西藏沙漠化土地防治的试验及应用示范,创新了西藏高寒地区不同类型沙漠化土地的防治技术模式,防治成效显著,为西藏土地沙漠化防治技术的推广提供了典型范例,推动了重点地区土地沙漠化防治工程的实施。②建立了日喀则江当沙漠化土地综合整治及试验示范区、藏北高原退化草地修复推广示范区和八-邛公路沙害工程防治示范区,系统开展了农田、草地、公路等西藏沙漠化土地防治技术的试验研究及应用示范[6, 7, 11, 23],至今仍在产生综合效益,指导了西藏重点地区土地沙漠化防治工程的实施,为西藏土地沙漠化防治技术的推广提供了典型范例。

2 西藏土地沙漠化发展趋势及防治效果 2.1 西藏土地沙漠化的成因及趋势西藏高原主体以高原寒温带半湿润、半干旱和干旱气候为主,生态环境相对比较脆弱,易变性强且对环境演变极为敏感。土地沙漠化的发生、发展过程受到自然驱动力和人为驱动力的影响与作用,其中气候变化和过度的人为活动是沙漠化过程中2项最重要的驱动力。自然驱动力中,气候干旱化激发了土壤干燥化、植被退化和风蚀侵蚀力、强蒸发、冻融作用等沙漠化的潜在因素;人为驱动力中,滥垦、滥樵、滥牧等过度的人为活动是加速沙漠化过程的主导驱动力,它与退化土地之间也具有激发响应机制。自然主导驱动与人为主导驱动相叠加,激发沙漠化的潜在因素和驱动力,并相互作用、相互激发、相互促进,使常态的自然沙漠化过程发展为人为加速沙漠化过程[24-26]。

西藏高原具有土地沙漠化发生的脆弱环境基质,有较高的沙漠化内在危险性,随着气候向干旱变化,自然沙漠化过程逐渐发展;而人类对土地资源的过度开发利用又使本地原本贫乏的地表植被和多沙砾的地表土壤结构遭到进一步破坏,激发了沙漠化的潜在因素,加剧了自然沙漠化过程,形成了人为加速沙漠化过程。特别是在自然沙漠化过程与人为加速沙漠化过程相互影响的过程中,土地沙漠化的发生造成可利用土地面积的减少、生产能力与潜力的降低甚至丧失,不可避免地加大了社会经济发展对区内资源环境的压力,进而再次增加了对土地资源过度开发利用的程度,陷入“沙漠化发展→过度开发利用土地资源→沙漠化加速加剧发展→再次过度开发利用土地资源→沙漠化继续加速加剧发展”的恶性循环之中。

自1959年西藏民主改革以来,西藏的社会经济得到了飞速发展,人民生活水平迅速提高,生产规模与技术水平大幅度提高,人口数量及其活动范围、强度也随之急剧扩大和增强,这与脆弱、易损的生态环境及其有限的生态环境容量间的矛盾日益尖锐,而对土地资源的过度开发利用,成为该地区土地沙漠化的重要驱动因素。20世纪后半叶,在全球变化的影响下西藏高原气候出现了干暖化的趋向。特别是20世纪90年代多异常偏暖年,增温幅度较大,年平均气温比前30年增高0.5℃,平均气温显著升高,年平均降水减少,增温减湿的暖干化趋势,导致高原风蚀侵蚀力被大幅强化,地表抗风蚀能力减弱,常态自然沙漠化过程被激化和加剧。研究表明,该时期在滥垦、滥牧和滥樵为主的人为破坏活动及气候暖干化的共同作用下,西藏高原的土地沙漠化过程加速、加剧发展,沙漠化土地面积扩大和沙漠化程度增强。2003年,西藏沙漠化土地面积达到最大。

进入21世纪,西藏高原呈现出气温显著升高,降水量增加的暖湿化气候特征,区内年平均气温每10年升高0.24℃,年降水量每年增加9.6 mm,蒸发量大风日数和沙尘暴日数呈明显减少趋势。特别是2009年2月18日,国务院第50次常务会议审议通过了《西藏生态安全屏障保护与建设规划(2008—2030年)》,实施三大类10项工程,不仅将人为活动对土地沙漠化的作用降到最低限度,同时还有针对性地控制沙漠化发展和治理沙地蔓延。土地沙漠化过程随人为破坏活动的减少而减弱,土地沙漠化面积和程度逐步减少和降低。自2003年前出现沙漠化面积最大值之后,西藏沙化面积逐年缓慢减少;其中,雅鲁藏布江河谷典型区风沙治理成效显著,沙化土地面积减少、严重沙化地等级降低,雅鲁藏布江河谷沙地林草恢复成片、生态大为改善,藏北高原牧区传统能源替代率达到58.7%,新型清洁能源比例提高。

目前,西藏高原的土地沙化趋势得到了有效遏制,但由于西藏高原生态环境的脆弱性,仍易受到自然与人类活动干扰而退化。在气候暖湿化的有利环境和条件下,加大治理力度是促进生态恢复、稳固脆弱生态环境的最佳时期,既能保障社会稳定、民族团结、国防安全,同时回击境内外敌对势力蓄意编造的西藏生态环境恶化的危言耸听的谎言。

2.2 西藏土地沙漠化的防治成效截至2009年6月,西藏自治区累计防沙治沙426.67 km2,仅2006—2009年3年间,全区完成防沙治沙工程建设投资6 000多万元。在日喀则市江当乡、拉萨市曲水县察巴朗村、山南地区扎囊县朗赛岭村、阿里地区狮泉河镇等不同沙漠化类型区域建立了沙化土地治理示范点,在沙漠化危害的重点区域实施了沙漠化防治工程,沙害问题得到有效治理。人民网于2010年9月25日报导“昔日风沙成灾的西藏山南地区雅鲁藏布江北岸,如今已是杨柳青青、绿树成荫,整个雅鲁藏布江犹如一条蜿蜒的绿色长廊”;新华社于2011年8月12日报导“拉萨、日喀则和泽当的扬沙天气每年分别减少了32天、34天和32天,狮泉河镇曾受风沙危害面临搬迁的威胁已基本解除”;国务院新闻办公室于2016年10月26日发布《西藏生态安全屏障保护与建设工程(2008—2014年)建设成效评估》指出“沙化面积减少,工程区风沙治理成效显著。”

回顾近30年对西藏沙漠化的普查、监测、研究与治理示范等工作,西藏沙漠化状况的研究经历了普查调查与科学研究、技术示范与区域治理、全面治理与生态恢复3个阶段。在国家有关部门、西藏自治区政府的大力支持下,西藏沙漠化土地的调查、研究、治理示范和治理技术推广工作取得了很大成效,沙漠化危害已得到有效遏制,沙漠化发展趋势已从根本上得到逆转,随着治理成效的逐步体现,西藏的生态环境进一步加速向健康方向转变。

3 西藏防沙治沙对策建议由于西藏高原独特的地理位置和脆弱的生态环境,沙漠化土地的治理必定是一项长期而艰巨的任务,尤其在人-地矛盾突出的“一江两河”区域和草-畜矛盾加剧的阿里高原与藏北高原,沙漠化的扩展与逆转处于动态的变化中,一旦放松对沙漠化土地的治理,极有可能造成土地沙漠化“死灰复燃”。因此,在沙漠化土地的治理取得成效的基础上,建议西藏自治区政府将土地沙漠化防治作为《西藏生态安全屏障保护与建设规划(2008—2030年)》的重要内容,在国家相关部门的支持下,加大支持力度,长期坚持不懈,狠抓防沙治沙。

(1)制定新时期防沙治沙规划。针对目前西藏沙漠化发生逆转的新态势,调整防沙治沙的目标和思路,研究新的防治模式,制定新时代的治理规划。在“全局性、阶段性、保护性、科技性”原则指导下,从全区全局战略高度上认识不同地区的防治重心有所区别,不同阶段的防治措施有所不同,分期分阶段持续治理;在生态保护前提下开展治理技术研究与治理工程建设,为西藏生态屏障工程提供防沙工程的建设思路和技术支撑。

(2)持续开展防治工程试验示范建设。继续开展“一江两河”中部流域沙漠化土地综合治理示范工程、藏北高原草地生态保护示范工程、阿里高原退牧还草与城镇生态保护示范工程、藏南三江河谷区防沙林生态工程建设,特别是重视示范工程的后期管理与运维,使之可持续发展。

(3)开展西藏沙漠化土地的新一轮调查。利用多种技术和方法,掌握西藏沙漠化土地最新的准确数据,保障西藏防沙治沙的准确有效。

(4)引入信息化技术,开展定位监测,精确到逐块整治流动沙丘。西藏的流动沙丘相对集中,沙地面积相对较小,但危害十分严重,建立对流动沙丘(地)的遥感影像数据处理、GPS定位和GIS技术等3S技术的监测,开发研制定位监测系统,对沙丘(地)进行重点治理,使流动沙丘(地)逐渐演变为固定沙地。同时,引进现代信息化技术服务于土地沙漠化整治、生态环境建设、资源开发利用、灾害防治与预警等方面发挥应急处理和防控。

(5)将沙漠化土地防治同重大生态工程和精准脱贫相结合。沙漠化土地防治应与退耕还林、退牧还草、水土保持、天然林保护、天然草场保护、防护林建设等生态工程和农区畜牧业发展工程紧密结合,并且与西藏农牧民精准脱贫、共同富裕紧密结合,互相协同,探索出一条防沙治沙—生态建设—生态产业发展—农牧民增收和富裕的道路,为西藏稳定和繁荣做出科技贡献,确保“世界上最后一方净土”天蓝地绿水清。

| [1] |

董光荣, 董玉祥. 西藏"一江两河"中部流域地区土地沙漠化的成因与发展趋势. 中国沙漠, 1994, 14(2): 9-17. DOI:10.3321/j.issn:1000-694X.1994.02.004 |

| [2] |

Li S, Dong G, Shen J Y, et al. Formation mechanism and development pattern of aeolian sand landform in Yarlung Zangbo River valley. Science in China Series D:Earth Sciences, 1999, 42(3): 272-284. DOI:10.1007/BF02878964 |

| [3] |

董玉祥, 李森. 雅鲁藏布江流域土地沙漠化现状与成因初步研究——兼论人为因素在沙漠化中的作用. 地理科学, 1999, 19(1): 35-41. |

| [4] |

李森, 董玉祥, 董光荣, 等. 青藏高原土地沙漠化区划. 中国沙漠, 2001, 21(4): 418-426. DOI:10.3321/j.issn:1000-694X.2001.04.018 |

| [5] |

董玉祥. 青藏高原沙漠化研究的进展与问题. 中国沙漠, 1999, 19(3): 54-58. |

| [6] |

李森, 董玉祥, 董光荣, 等. 青藏高原沙漠化问题与可持续发展. 北京: 中国藏学出版社, 2001.

|

| [7] |

李森, 杨萍, 董玉祥. 西藏土地沙漠化及其防治. 北京: 科学出版社, 2010.

|

| [8] |

李森, 董光荣. 西藏"一江两河"中部流域地区土地沙漠化防治目标、对策与治沙工程布局. 中国沙漠, 1994, 14(2): 55-63. |

| [9] |

Dong G R, Dong Y X, Li S, et al. The causes and developmental trend of desertification in the middle reaches of the Yarlung Zangbo River and its two tributaries in Xizang. Chinese Geographical Science, 1995, 5(4): 355-364. DOI:10.1007/BF02664317 |

| [10] |

董光荣, 董玉祥, 李森. 西藏"一江两河"中部流域土地沙漠化防治规划研究. 北京: 中国环境科学出版社, 1996.

|

| [11] |

杨萍, 李森, 魏兴琥, 等. 西藏土地沙漠化及其防治图集. 北京: 科学出版社, 2013.

|

| [12] |

金炯, 董光荣, 邵立业. 阿里地区狮泉河镇风沙危害与整治规划. 中国沙漠, 1991, 11(3): 20-28. |

| [13] |

魏兴琥, 杨萍, 董光荣, 等. 西藏"一江两河"中部地区的农业发展与农田沙漠化. 中国沙漠, 2004, 24(2): 196-200. DOI:10.3321/j.issn:1000-694X.2004.02.016 |

| [14] |

董玉祥. 西藏自治区土地沙漠化防治及其工程建设问题研究. 自然资源学报, 2001, 16(2): 145-151. DOI:10.3321/j.issn:1000-3037.2001.02.008 |

| [15] |

李森, 杨萍, 高尚玉, 等. 近10年西藏高原土地沙漠化动态变化与发展势态. 地球科学进展, 2004, 19(1): 63-70. DOI:10.3321/j.issn:1001-8166.2004.01.009 |

| [16] |

Liu X W, Li S, Shen J Y. Wind tunnel simulation experiment of mountain dunes. Journal of Arid Environments, 1999, 42(1): 49-59. DOI:10.1006/jare.1998.0488 |

| [17] |

杨萍, 李森, 马金辉. 西藏自治区沙漠化地理信息系统的研制和应用. 中国沙漠, 2005, 25(1): 129-133. DOI:10.3321/j.issn:1000-694X.2005.01.022 |

| [18] |

Wei X H, Li S, Yang P, et al. Soil erosion and vegetation succession in alpine Kobresia steppe meadow caused by plateau pika-A case study of Nagqu County, Tibet. Chinese Geographical Science, 2007, 17(1): 75-81. DOI:10.1007/s11769-007-0075-0 |

| [19] |

魏兴琥, 杨萍, 李森, 等. 超载放牧与那曲地区高山嵩草草甸植被退化及其退化指标的探讨. 草业学报, 2005, 14(3): 41-49. DOI:10.3321/j.issn:1004-5759.2005.03.006 |

| [20] |

Wei X H, Yang P, Li S, et al. Changes in plant species composition and diversity of alpine Kobresia (Kobresia pygmaea) steppe meadow at different stages of desertification in the North Tibetan plateau. Science in Cold and Arid Regions, 2009, 1(1): 71-79. |

| [21] |

李森, 王强. 雅鲁藏布江河谷风沙地貌形成机制与发育模式. 中国科学(D辑), 1999, 29(1): 88-96. |

| [22] |

李森, 王跃. 雅鲁藏布江河谷风沙地貌分类与发育问题. 中国沙漠, 1997, 1(4): 342-350. |

| [23] |

Wei X H, Yang P, Wang Y J, et al. The use of rural energy resources and eco-environmental degradation in Tibet. Journal of Environmental Science, 2004, 16(6): 1046-1050. |

| [24] |

董玉祥. 沙漠化经济损失估值初步研究——以西藏自治区为例. 中国沙漠, 1997, 17(4): 383-388. DOI:10.3321/j.issn:1000-694X.1997.04.002 |

| [25] |

董玉祥. 人为因素在西藏中部沙漠化过程中作用的初步分析. 第四纪研究, 1998, 18(2): 187. DOI:10.3321/j.issn:1001-7410.1998.02.015 |

| [26] |

刘毅华, 董玉祥. 西藏"一江两河"中部流域地区土地沙漠化变化的驱动因素分析. 中国沙漠, 2003, 23(4): 355-360. DOI:10.3321/j.issn:1000-694X.2003.04.003 |