2. 中国科学院新疆生态与地理研究所 莫索湾沙漠研究站 石河子 832000;

3. 中国科学院新疆生态与地理研究所 国家荒漠-绿洲生态建设工程技术研究中心 乌鲁木齐 830011;

4. 中国科学院大学 北京 100049

2. Mosuowan Desert Research Station, Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences, Shihezi 832000, China;

3. National Engineering Technology Research Center for Desert-Oasis Ecological Construction, XinJiang Institute of Ecology and Geography, Urumqi 830011, China;

4. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

1984年,钱学森[1]提出了“沙产业”的理论构想,认为具有充沛阳光资源的沙漠、戈壁可以发展成为农业型产业空间,应该大力发展“多采光、少用水、新技术、高效益”的知识密集型沙产业。此后,中国沙产业受到各地的重视并迅速发展,新疆、内蒙古、甘肃、宁夏等西部省份的沙产业开发如火如荼。在沙产业理论的指导下,防沙治沙与用沙相互配合,逐渐形成了一个相互联系、相互融合的有机整体,在防沙治沙取得显著成绩的同时,沙产业的发展成就令人瞩目。“十一五”以来,新疆共完成沙化土地治理面积超过1亿亩,初步建成了以绿洲内部农田林网为骨架、绿洲外缘大型防风固沙林带为中坚、天然荒漠林和山区天然林为前锋的立体绿色屏障,有效遏制了农牧区和绿洲边缘荒漠化扩大的趋势,重点风沙治理区域生态状况得到明显改善,风沙危害逐步减轻。

沙产业使防沙治沙工作由过去的被动防治走向主动开发利用沙地资源——既控制了沙漠化的蔓延,又为实现人与自然的和谐发展探索出了一条新路。在确保沙漠生态改善的同时,以农民增收、农业增效、农村发展为核心,积极推广生态-经济复合型沙产业发展模式,使沙产业成为当地农民收入的重要来源,实现了防沙治沙和增产增收的双赢和统筹推进,发展出“政府+企业+科研+基地+农户”等多种模式的特色沙生植物种植产业链,形成了“政-产-学-研-用”协同推进的长效发展机制。

随着肉苁蓉、锁阳等名贵中药材人工种植技术的发展,西北干旱沙区以肉苁蓉等具有大规模开发潜力的特色沙生植物种植业为主要突破点,以政府引导、科技创新为第一推动力,为企业参与地方生态建设创造盈利新途径,培养出了一批肉苁蓉种植大户和肉苁蓉种植专业合作社,惠及地方农牧民就业并提高家庭收入,实现了沙区的精准脱贫。在大型植物防沙工程体系内接种肉苁蓉,使植物防沙工程的生态经济价值得到了极大提升。

2 肉苁蓉种植产业发展现状肉苁蓉(Cistanche deserticola)是著名的补宜中药,其药用保健价值极高,广泛用于中医临床处方、中成药和保健产品[2]。肉苁蓉药效作用的有效成分如苯乙醇苷类、多糖、半乳糖醇和寡糖类的作用也不断明确[3-6]。这些成果为肉苁蓉的临床应用和开发提供了依据。

《中国植物志》收录列当科,肉苁蓉属植物在我国有5个种,包括肉苁蓉(C. deserticola,又称“荒漠肉苁蓉”)、兰州肉苁蓉(C. lanzhouensis)、盐生肉苁蓉(C. salsa)、沙苁蓉(C. sinensis)和管花肉苁蓉(C. tubulosa)[7]。其中,列入2000年版《中华人民共和国药典》(简称《中国药典》)的只有肉苁蓉(C. deserticola)[8],即通常所指的寄生在梭梭根部的“荒漠肉苁蓉”,别称“大芸”“肉松蓉”“地精”“金笋”等。《中国药典》 2015年版以后,将管花肉苁蓉列入替代品,入药为管花肉苁蓉的干燥带鳞叶的肉质茎[9]。因管花肉苁蓉寄生于柽柳属(Tamarix L.)植物的根上[10],由于过度采挖,管花肉苁蓉野生资源近乎枯竭,已被列为我国二级保护物种,并被收入《国际野生植物保护名录》 [11]。

自20世纪末人工接种肉苁蓉成功后,我国新疆、内蒙古、宁夏、甘肃等地种植肉苁蓉、发展肉苁蓉产业的热情持续高涨。但肉苁蓉,特别是荒漠肉苁蓉人工种植产量低、产量不稳定、技术不标准、种植成本高。这不仅制约了肉苁蓉规模化种植和产业化发展,也极大地挫伤了广大农牧民种植肉苁蓉的积极性。

人工种植肉苁蓉受到自然条件、种植技术和市场因素的多重影响,其中市场是发展肉苁蓉种植产业的最重要驱动力。①管花肉苁蓉。其主要自然产地——新疆和田地区自2000年开始大力发展人工种植管花肉苁蓉产业,2014年已经推广种植柽柳20 000 ha,接种管花肉苁蓉10 000 ha,年产管花肉苁蓉4 100吨。然而,伴随产量的快速上升,近几年管花肉苁蓉价格却一路下跌,新鲜管花肉苁蓉在当地田间收购价从20世纪90年代的20元/kg下跌到2000年的8元/kg,直至2017年的3—5元/kg。②荒漠肉苁蓉。肉苁蓉种植产业在西北地区得到了大力发展,且与管花肉苁蓉相比价格变动幅度不大。多年来新鲜荒漠肉苁蓉在新疆田间统货收购价基本稳定在13—18元/kg,内蒙古20—30元/kg。由此可见,肉苁蓉种植产业的发展主要还是荒漠肉苁蓉和管花肉苁蓉,尤以荒漠肉苁蓉发展最为迅速并将迎来一个高峰期,价格波动也会随之变大。肉苁蓉下游产品的开发、市场的开拓,相关政策的制约和引导,以及中医药科学的发展和推广进程,都是肉苁蓉产业发展方向的重要决定因素。2014年以来,以液体制剂为代表的肉苁蓉保健品、药品的大量开发,为打开消费市场创造了必要条件[12]。

人工种植产区是发展肉苁蓉种植产业的另一个重要因素。①管花肉苁蓉。相关研究表明,中国最适宜种植管花肉苁蓉的地区只有新疆南疆塔里木盆地的塔克拉玛干沙漠边缘的27个县市[13],这与管花肉苁蓉的自然分布区域相一致。虽在河北、山东也有管花肉苁蓉试种成功和推广的报道,且产出管花肉苁蓉的品相和质量与西北地区差异不大,但存在腐烂问题,有待进一步探究和解决[14, 15]。一旦相关技术有所突破,这些地区也将成为管花肉苁蓉的另一个有发展潜力的产区。②荒漠肉苁蓉。由于其主要寄主——梭梭是一种超旱生荒漠植物,一般认为荒漠肉苁蓉只能生长在年降雨量不超过200 mm的地区[16, 17]。在相对较湿润区域,高密度种植和灌溉条件下,梭梭极易发生白粉病和根腐病等严重病害甚至死亡。新疆南疆盆地(包括吐鲁番盆地、哈密地区和塔里木盆地)并不是梭梭的主要自然分布区。但与其他种植区相比,却具有更加丰富的光热资源和干旱的气候条件。这些地区人工种植荒漠肉苁蓉的产量已经可以稳定在3 350 kg/ha左右[18],最高可达6 000 kg/ha以上,这是其他种植区目前所无法相比的。作为荒漠肉苁蓉的寄主,梭梭还具有极强的耐盐能力,一些地区的试验和实践证明,梭梭可以在矿化度高达28 g/L的咸水灌溉条件下正常生长[19],并可以接种肉苁蓉。在新疆南疆的塔里木盆地,采用浅层地下咸水灌溉种植梭梭并接种肉苁蓉已经较为普遍。塔里木盆地河流水系发育众多,具有较丰富的地下水资源(包括浅层地下咸水),已探明地下水资源量达2.191×1010 m3,可开发潜力大[20]。加之具有丰富的土地资源,这里将是同时发展2种肉苁蓉种植产业最具潜力的地区。

目前,肉苁蓉种植产业正在由小规模、分散种植,向标准化、机械化、集约化方向发展。将肉苁蓉种植产业和生态工程有机结合,合理区划布局,进一步发展形成特色产业链,是肉苁蓉种植产业今后可持续发展的方向。

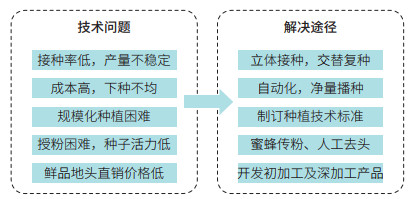

3 肉苁蓉种植技术问题与进展肉苁蓉人工种植的关键技术,涉及立地条件选择、林带配置、种植、灌水管理等诸多种植环节。各个环节所对应的技术问题解决方法,形成了整体联动的技术体系。经过多年探索,目前肉苁蓉接种的技术问题已基本突破,但还有一些问题需要继续深入研究。

肉苁蓉种植产业存在接种率低、产量不稳定的问题。针对这一问题,笔者团队开展了大量的技术研发和生产实践活动(图 1)。经过多年研究和创新,基本确定了2种高产稳产技术模式:①适合荒漠肉苁蓉高产稳产规模化生产的“行列式配置”模式;②适合兼顾防护效益的经济型生态屏障建设的“带状配置”模式。

|

| 图 1 肉苁蓉种植产业技术问题及其解决途径分析 |

以上2种高产稳产接种技术模式主要采用沟种和撒种方式。因此,提高种植和接种效率是控制成本提质增效的关键。目前,相关技术发明已经实现了开沟、种植、施肥、覆土一体化[21]。种植机械已研发至第3代播种机,极大地提高了肉苁蓉的种植效率,播种器实现肉苁蓉播种精度±200粒/m,锁阳播种精度±10粒/m,播种速度达1 500—2 500 m/h,超过人工作业效率的30倍,基本取代了人工撒种、种子纸和种子带等种植方式[22-26]。基于技术创新,笔者团队提出了荒漠肉苁蓉的最佳播种量是300—400粒/m,明确了接种的合理性和经济性,并研发出采收一体化作业设备,初步解决了机械化采收肉苁蓉的难题[27],虽然第3代播种机还不能完全替代人工采挖的作业方式,但是代表了实现肉苁蓉机械化采挖的发展方向。

在寄主林营造和肉苁蓉标准化种植方面,基于气候条件、灌水矿化度,以及植物生长特性,已基本实现了林带可持续水肥管理。例如,“隙植法”及其种植设备的研发,配合补水并把握准确的造林时机,可大幅提高梭梭幼苗成活率[28];在肉苁蓉标准化种植方面,适合沙漠地区人工种植荒漠肉苁蓉的地方标准(DB65/T 3319-2011),制定出“灌水→开沟→撒种→搂耙→覆土→施肥→再覆土→踏实→再灌水”的标准化接种流程;相关制种技术规程(DB65/T 3716-2015)规范了荒漠肉苁蓉种子生产的技术流程。这些技术标准和规程,为技术普及和推广创造了基础。

4 肉苁蓉种植产业效益分析 4.1 经济效益 4.1.1 肉苁蓉种植产业生产基地模式肉苁蓉种植产业生产基地模式,是专门以生产肉苁蓉鲜品为目的的沙产业开发模式,注重提高单位面积肉苁蓉的产量和品质,种植和管理多采用前文提及的“行列式配置”技术模式,林带两侧每2年进行轮流复种。

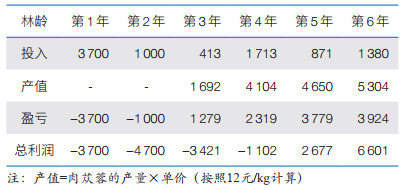

根据中国科学院塔克拉玛干沙漠研究站肉苁蓉研究基地2005—2010年连续观测数据估算,生产基地在造林的第二年春天种植肉苁蓉,每亩每年的投入和产值如表 1所示。第5年起荒漠肉苁蓉的鲜重可以稳定在442 kg/亩,接种第6年及以后平均产值为5 304元/亩。在此发展模式下,肉苁蓉产业基地从建设的第3年起开始有产出,到第5年不仅可以收回全部投资成本且有盈余,从第6年起以后每年有3 924元/亩的收入。

依托生态工程发展生态产业模式,是指在原有的防护林体系中接种肉苁蓉,或者在新建防护林的过程中兼顾经济效益。这种沙产业发展模式的首要任务是发挥防护效益,在不损害林地防风固沙效能的前提下,发展肉苁蓉种植产业。这种产业模式的种植和管理多采用前文提及的“带状配置”技术模式。

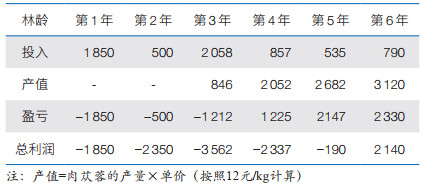

根据中国科学院塔克拉玛干沙漠研究站肉苁蓉研究基地2005—2010年连续观测数据估算,在造林的第2年春天种植肉苁蓉,每亩每年的投入和产值如表 2所示。从第3年起开始有产出;第5年起,肉苁蓉平均亩产可以达到260 kg;第6年及以后平均亩产值为3 120元(按照12元/kg计算),可以收回全部投资成本,而且从第6年起以后每年有2 330元/亩的收入。

综合上述分析,无论是肉苁蓉种植产业生产基地模式,还是依托生态工程发展生态产业模式,都可以在投资的第5—6年收回成本,从第6年开始产生稳定的经济效益。

4.2 生态效益和社会效益若将荒漠肉苁蓉的高产稳产规模化种植技术在沙漠地区广泛推广和应用,无论是将其推广应用到沙漠地区的生态工程建设中,使生态工程产业化;还是在沙漠地区建设肉苁蓉稳产高产规模化生产基地,大规模营造梭梭寄主林,使产业发展生态化,都将极大地推进沙漠地区生态工程的建设进程,产生良好的生态效益。这不仅可以增加生态工程的经济效益,实现干旱区生态工程的可持续良性循环,同时还可以直接增加沙区农牧民的收入,实现脱贫致富,促进社会和谐发展。

4.3 肉苁蓉产业发展存在的问题这里需要特别指出的是,任何适宜发展肉苁蓉种植产业的地区,都不能盲目地扩大种植面积。在规划种植目标之前,应该对当地的气候条件、水资源承载力和调配力、防护林体系的管护能力等进行科学评估,确定能够实现可持续管护和发展的合理种植规模。此外,种植荒漠肉苁蓉时,需要适当的密植,但其潜在危害主要是梭梭白粉病和根腐病的发生。因此,需要结合当地自然条件和管理水平,制定相应的种植密度和灌溉管护制度。不但要适地、适树,而且要科学规划和规范管理,以避免病虫害风险。在更为干旱的新疆地区,发展荒漠肉苁蓉产业,要充分利用好浅层地下咸水、排碱渠咸水、悬湿沙层水、季节性洪水等非常规水资源,配合高效节水的滴灌措施进行适当灌溉,杜绝大水漫灌。尤其是梭梭在生长季末期需严格控制灌水,不仅可节约水资源,更重要的是此举防控白粉病和根腐病。

5 肉苁蓉种植技术的推广应用及发展前景 5.1 推广应用情况技术推广方面,运用肉苁蓉高产稳产技术成果、接种方法、接种机械、优质种子等在新疆昌吉、石河子、奇台、阿拉尔、麦盖提、和田、且末、塔中油田、吐鲁番等地均建成了不同规模的种植示范基地。其中,已在被称之为“死亡之海”的塔克拉玛干沙漠中建成了3 000亩的荒漠肉苁蓉高产稳产种植试验研究基地和规模化示范基地;在新疆且末县建成5万亩经济型生态屏障,接种肉苁蓉4万亩;在喀什麦盖提县建成经济型防沙治沙林3.5万亩,并接种肉苁蓉,实现了“以林养林”的初衷。另外,肉苁蓉种植机等相关的技术和专利产品,在内蒙古阿拉善盟、宁夏、山东东营海岸带区域成功应用,显示了种植技术的广泛适用性。

技术培训方面,受新疆林业和草原局委托,新疆林业口袋书——《肉苁蓉栽培管理技术明白册》已开始陆续出版。结合相关科技项目的开展,在新疆多地举办了多期技术骨干、种植人员的技术培训班。维、汉双语对照的《肉苁蓉人工种植技术手册》,在新疆南疆各地发放10 000余册,为农牧民增收提供了有力的智力保障。

5.2 应用前景分析依托沙漠地区丰富的光热和土地资源发展肉苁蓉人工种植产业,不仅可以带动沙区人民脱贫致富,促进当地的经济发展,同时可以改变沙漠地区防沙治沙和生态工程直接经济效益低、可持续利用困难的不利局面。

随着国内外对肉苁蓉需求量的不断增大,人工种植肉苁蓉的产量远不能满足市场需求。因此,国家应鼓励对肉苁蓉及其寄主植物梭梭和柽柳进行大面积栽培和种植,并支持对肉苁蓉进行深入研究和深层次开发。通过种植肉苁蓉,一方面可以加快对西部沙漠、荒漠地区的环境治理和生态修复,另一方面将治理沙漠和建立肉苁蓉基地相结合,可有效促进生态建设和资源开发,将会产生极大的生态效益、经济效益和社会效益。

| [1] |

钱学森. 创建农业型的知识密集产业——农业、林业、草业、海业和沙业. 农业现代化研究, 1984, 5(5): 1-6. |

| [2] |

屠鹏飞, 姜勇, 郭玉海, 等. 肉苁蓉研究及其产业发展. 中国药学杂志, 2011, 46(12): 882-887. |

| [3] |

Geng X C, Tian X F, Tu P F, et al. Neuroprotective effects of echinacoside in the mouse MPTP model of Parkinson's disease. European Journal of Pharmacology, 2007, 564(1-3): 66-74. DOI:10.1016/j.ejphar.2007.01.084 |

| [4] |

Geng X C, Song L W, Pu X P, et al. Neuroprotective effects of phenylethanoid glycosides from Cistanches salsa against 1-methyl-4-phenyl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridine (MPTP)-induced dopaminergic toxicity in C57 mice. Biological & Pharmaceutical Bulletin, 2004, 27(6): 797-801. |

| [5] |

刘凤霞, 王晓雯, 王雪飞. 肉苁蓉总苷对喹啉酸所致Alzheimer病小鼠学习记忆的影响及其作用机制. 新疆医科大学学报, 2005, 28(12): 1131-1134. DOI:10.3969/j.issn.1009-5551.2005.12.003 |

| [6] |

高云佳, 姜勇, 戴昉, 等. 肉苁蓉润肠通便的药效物质研究. 中国现代中药, 2015, 17(4): 307-310. |

| [7] |

中国科学院中国植物志编辑委员会. 中国植物志. 北京: 科学出版社, 1998.

|

| [8] |

国家药典委员会. 中华人民共和国药典(一部). 北京: 中国医药科技出版社, 2010.

|

| [9] |

新疆植物志编辑委员会. 新疆植物志第四卷鹿蹄草科-桔梗科. 乌鲁木齐: 新疆科学技术出版社, 2004.

|

| [10] |

Hu G S, Hur Y J, Jia J M, et al. Effects of 2-aminoindan-2-phosphonic acid treatment on the accumulation of salidroside and four phenylethanoid glycosides in suspension cell culture of Cistanche deserticola. Plant Cell Reports, 2011, 30(4): 665-674. |

| [11] |

李雪, 齐海平, 王文乐, 等. 肉苁蓉保健品国内专利整理与分析. 食品安全质量检测学报, 2018, 9(17): 4700-4705. DOI:10.3969/j.issn.2095-0381.2018.17.038 |

| [12] |

谢彩香, 董梁, 陈君, 等. 管花肉苁蓉产地适宜性之再分析. 中国药学杂志, 2011, 46(12): 891-895. |

| [13] |

杨太新, 王华磊, 王长林, 等. 华北平原管花肉苁蓉引种试验研究. 中国农业大学学报, 2005, 10(1): 27-29. |

| [14] |

侯蕾, 王运涛, 范仲学, 等. 黄河三角洲野生柽柳接种管花肉苁蓉研究. 中国现代中药, 2018, 20(4): 437-440. |

| [15] |

马松梅, 魏博, 李晓辰, 等. 气候变化对梭梭植物适宜分布的影响. 生态学杂志, 2017, 36(5): 1243-1250. |

| [16] |

张景波, 王葆芳, 郝玉光, 等. 我国梭梭林地理分布和适应环境及种源变异. 干旱区资源与环境, 2010, 24(5): 166-171. |

| [17] |

李丙文, 邱永志, 周宏伟, 等. 塔克拉玛干沙漠腹地滴灌种植肉苁蓉的试验研究. 干旱区研究, 2012, 29(5): 751-756. |

| [18] |

李丙文, 张洪江, 邱永志, 等. 咸水灌溉对塔里木沙漠公路防护林植物生长的影响. 干旱区地理, 2011, 34(2): 215-221. |

| [19] |

邓铭江. 新疆地下水资源开发利用现状及潜力分析. 干旱区地理, 2009, 32(5): 647-654. |

| [20] |

李丙文, 徐新文, 高中运, 等.一种接种肉苁蓉机械播种方法.中国, 201710603037.7. 2017-07-22.

|

| [21] |

白生才, 杜希东, 崔玲, 等.一种改进型肉苁蓉种子营养土直播机.中国, 201810450651.9. 2018-05-11.

|

| [22] |

孙永强, 徐新文, 王晓静, 等.肉苁蓉种子带的制作方法.中国, 200910113400.2. 2009-07-29.

|

| [23] |

王进, 陈拓, 章高森, 等.一种速萌肉苁蓉种子毯及其制备工艺.中国, 201910157379.X. 2019-03-01.

|

| [24] |

杨帆, 毛捷, 阿吾力孜·买提克日木, 等.一种肉苁蓉种子智能机械播种的装置.中国, 201720603673.5. 2017-05-27.

|

| [25] |

张广郅.一种肉苁蓉种子接种机.中国, 201920189587.3. 2019-02-07.

|

| [26] |

范敬龙, 李丙文, 李生宇, 等.肉苁蓉采收机构、肉苁蓉种植采收一体化装置及方法.中国, 201911399504.4. 2019-12-30.

|

| [27] |

蒋进, 雷加强, 徐新文, 等.固定、半固定沙漠无灌溉造林的方法.中国, 200510005470.8. 2005-01-05.

|