2. 中国科学院地理科学与资源研究所 北京 100101;

3. 中国科学院大学 资源与环境学院 北京 100049

2. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

3. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

国土空间是建设“美丽中国”、实现中华民族伟大复兴中国梦最重要的空间载体和自然物质基础[1]。但一直以来,我国在大发展、大建设的同时,忽视了对国土空间的合理规划与保护,致使人口经济和资源环境矛盾日益严峻,严重制约了区域竞争能力的提升,影响了国家的可持续发展[2, 3]。为应对这一突出问题,党的十八大将“生态文明建设”纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局,并将优化国土空间开发保护格局作为生态文明建设的首要任务,强调区域在不突破自然承载能力的前提下,因地制宜地发展[4-6]。2018年,习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会上提出,“在开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价的基础上,抓紧完成长江经济带生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界3条控制线划定工作,科学谋划国土空间开发保护格局,建立健全国土空间管控机制” [7]。习近平总书记的重要讲话不仅明确了“双评价”在国土空间保护与开发中的基础性作用,也进一步确定了其在我国国土空间规划编制中的地位[8, 9]。

“双评价”在主体功能区研究中首次提出并得以应用,是中国人文与经济地理学家面对新时期国家发展需求,对人地关系地域系统理论开展的创新性研究与应用[10-12]。通过综合分析自然本底条件和区域空间结构关系,“双评价”科学评估区域对不同人类活动的适宜程度,为主体功能区划、规划、战略和基础性制度的制定起到有力支撑[6, 13, 14]。随着可持续发展科学的持续发展,“双评价”研究也在不断深化完善。

2019年5月,中共中央、国务院正式印发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔2019〕 18号),标志着国土空间规划系列工作的全面展开。准确理解“双评价”在优化国土空间开发保护格局中的基础性作用,明确“双评价”在国土空间规划编制、实施、监管等不同环节中的作用和功效,了解“双评价”工作的难点问题,对科学开展“双评价”乃至国土空间规划系列工作具有重要意义。因此,本文围绕国土空间格局优化中的“双评价”方法与作用,系统论述了“双评价”的学术思想和发展历程,阐述了“双评价”的基础作用、核心功效及难点问题;同时,分析了2020年1月19日自然资源部发布的《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价指南(试行)》(以下简称《“双评价”指南》)的主要特点和难点问题,并对下一步发展和优化方向提出建议,旨在为当前“双评价”工作及相关研究提供科学指引和参考。

1 “双评价”理论及其在主体功能区划中的应用作为一项建立在科学基础上的系统性工作,科学性是“双评价”的灵魂所在。而“双评价”与国土空间决策应用的耦合互动,充分体现了其在调控和指导空间发展中的应用价值。

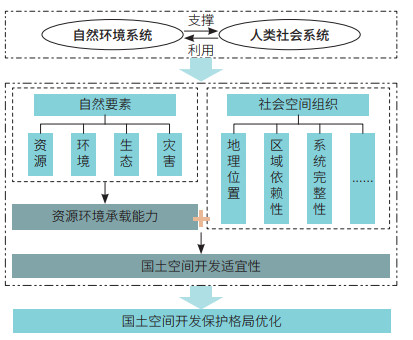

1.1 “双评价”理论框架简述“双评价”从自然环境的可持续性和区域空间发展的均衡性2个方面,融合自下而上和自上而下2种基本的空间组织分析方法,解析自然环境系统与人类社会系统之间的作用关系,发现国土空间开发的主要矛盾和问题,调整优化国土空间发展的方向和强度,促进区域可持续发展目标的实现[8, 11, 15](图 1)。

|

| 图 1 “双评价”的理论框架图 |

资源环境承载能力作为表征自然系统可持续性的一个关键阈值,由自然客体与人类主体之间的相互作用形成。资源环境承载能力具有以下主要特点:①综合性。资源环境承载能力是刻画区域自然本底条件的综合指标[16, 17],评价涉及对人类活动具有普遍影响的光、热、水、土四大自然要素,通过综合其资源属性、环境属性、生态属性和灾害属性得到。②功能导向性。对资源环境承载能力的评价应紧密结合具体的地域功能需求,根据不同的功能导向,建构相应的指标体系和评价方法[16]。③动态性。资源环境承载能力并非一成不变,而是处于动态变化中,研究时应综合考虑其“原值-余量-潜力” 3种状态,不仅关注当下的状态,还要考虑其原始状态和未来的发展潜力[8, 10]。

国土空间开发适宜性是在资源环境承载能力基础上,结合区位条件、社会经济潜力、战略导向等要素,对区域发展特定地域功能的适宜程度进行的综合评判[16]。通过加入区域空间结构关系的科学解析,使用开发适宜性对承载力结果进一步修正和补充,使“双评价”结果更加接近客观实际,也更符合对国土空间开发保护格局进行规划的充分条件[8]。同时,与自然要素相比,地域功能的社会空间组织具有较大的弹性,可以为规划和调控的开展留有一定的空间。

1.2 主体功能区的“双评价”“双评价”作为地域功能识别的核心环节,为主体功能区划方案编制、战略实施、配套政策修订等提供了重要依据和基础[18]。基于主要地域功能生成及演化理论,“双评价”从承载力和开发适宜性2个维度系统构建了“全国主体功能区划地域功能识别指标体系”。

“全国主体功能区划地域功能识别指标体系”包括6项自然承载力指标和4项反映社会发展空间组织的指标[6, 13]。自然承载力指标围绕支撑区域发展的基础自然要素,定量评估水土资源对区域开发的支撑能力、水气环境对污染物的容纳能力、生态系统的重要性和脆弱性,以及自然灾害的易发性和危险程度等,从而获得区域资源环境保护和开发的程度,以作为确定保护类和开发类主体功能的基础。社会发展空间组织指标则从区位条件、人口经济基础和潜力、战略导向等方面,对区域开展地域功能的空间组织效应进行评估。

“双评价”以县级行政区作为单元,通过单项评价和综合评价,得到地域功能适宜性综合评价指数,并形成其核心成果——全国地域功能适宜性综合评价图。综合评价图反映了国土空间对开发类和保护类的指向分异,不仅成为主体功能区划的基础数据,也是校验最终区划方案的重要参考,为《全国主体功能区规划》编制和国土空间结构均衡奠定了坚实的科学基础[13]。

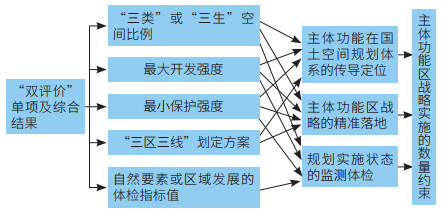

1.3 “双评价”对实施主体功能区战略的数量约束基于“双评价”结果测算得出的一系列关键指标及控制性参数,成为支撑主体功能区战略有效实施的有力工具[9]。根据不同尺度空间治理的实际需要,“双评价”衍生的空间结构性指标在大中尺度空间主要表现为“城镇-农业-生态”的“三类”空间比例,在较小尺度空间则表现为“生活-生产-生态”的“三生”空间比例;此外,还包括国土空间最大开发强度、最小保护强度等控制性参数[8]。通过这些数量化的指标和参数,建立主体功能与空间结构之间的有机关联,可以实现主体功能在国土空间规划体系的传导定位,为主体功能区战略实施的数量约束提供了有力工具[8, 19, 20]。(图 2)。

|

| 图 2 “双评价”对主体功能区战略实施的传导和约束作用 |

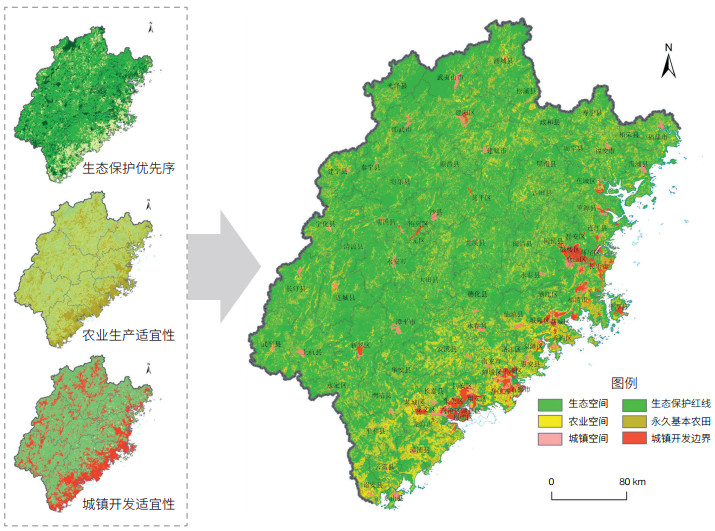

基于“双评价”确定的控制性参数是主体功能区战略精准落地的关键。福建和贵州的试点经验表明,分层级划分“三区三线” ①是保障主体功能区战略精准落地的有效手段之一(图 3)。根据不同层级空间治理的重点,不同层级“三区三线”的划分内容可各有侧重,对于本层级不划分的内容,通过设置控制性参数的方式来实现对下层级的有效控制[19-23]。例如,在开展省级行政区规划时,只划分较粗尺度的“三区”和“两线” ②;对更细尺度的划分内容,通过“三区”和“两线”范围内的数量化控制参数来实现主体功能在不同空间尺度间的有效转换和纵向传导。

|

| 图 3 福建省“双评价”结果对“三区三线”方案的支撑 |

① “三区”指生态、农业、城镇3类空间的区域;“三线”指生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界3条控制线。

② “两线”指城市群和地级市行政区域的城市增长边界线,以及省级管控意义的生态红线。省级管控意义的生态红线主要关注生态系统整体功能状况,而地级市行政区域和更小尺度行政单元的生态红线则精细到地块层面。

“双评价”结果衍生的关键参数,还可作为规划实施体检的指标值,用于对规划实施的动态监管[24, 25]。通过对比实施前后各类要素及区域综合水平的变化情况,对实施阶段区域发展的可持续性和健康水平进行实时监控和动态评估,有机调整规划及相关配套政策的方向和内容;及时遏制其中的“不良”苗头,切实将各类开发活动约束在资源环境的承载能力之内,为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。

2 “双评价”在国土空间规划中的基础作用与核心功效作为国土空间规划的前提和基础,“双评价”不仅能够全面认知国土空间、发现开发建设中存在的突出问题和主要矛盾,还可以有机衔接不同层级、不同类型的规划,助推国土空间的高质量发展。

2.1 “双评价”的基础作用“双评价”是国土空间规划编制和实施不可或缺的重要工作,其基础作用主要表现为以下4个方面。

(1)“双评价”是科学认知我国自然地理国情和区域发展格局演变规律的必然途径。我国战略性自然资源的人均占有量少,自然条件区域差异大[26]。据测算,我国人均后备适宜建设用地面积仅为0.32亩/人,不同区域之间差异悬殊,主要表现为北方丰富而南方缺乏;人均可利用水资源潜力则表现为南多北少的格局,水资源短缺成为很多北方地区发展瓶颈[27]。此外,部分地区生态系统十分脆弱,区域自然生态系统一旦破坏,就难以恢复甚至无法恢复[28, 29]。区域发展方面,不同的区位条件导致地方比较优势不同,区域之间相互作用的关系不同,在国家发展中的地位不同。为实现国土空间整体综合效益的最大化,只有“宜水则水、宜山则山,宜粮则粮、宜农则农,宜工则工、宜商则商”,充分发挥各区域的比较优势[30, 31]。因此,为了科学、系统、全面地认知区域的自然地理特征和发展格局演变规律,做好规划的基本功,必须开展“双评价”工作。

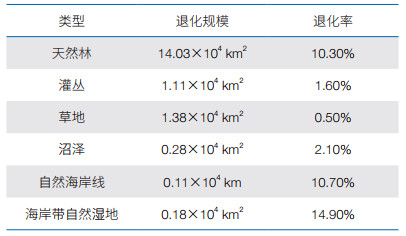

(2)“双评价”是直面我国发展方式存在突出问题的必然要求。长期以来,以牺牲资源环境为代价换取经济快速发展成为我国区域发展的主导模式[5]。长期高强度的城镇化建设、资源开发等活动导致自然生态空间快速萎缩、生态系统功能明显下降,给原本脆弱的生态环境带来强烈冲击。尤其是在21世纪初期中国快速发展的10年间,我国天然林面积减少了10.3%,自然海岸线长度减少了10.7%,不仅直接影响陆海生态系统的健康发展,还加剧了区域生态安全风险[32](表 1)。大量消耗资源环境虽然能在短期内实现区域经济快速提升,但在无形之中为未来的国土品质提升和高质量发展预设了高额代价。我国当前正处于全面建成小康社会、开启实现现代化新征程的转折期,亟须通过“双评价”对发展中存在的诸多问题和突出短板进行全面系统地探查,直面问题,解决问题,助推转型。

(3)“双评价”是适应国土空间高质量发展基本要求的必然选择。高质量发展是符合生态文明要求的发展,是在发展中以人与自然和谐共生为前提,尊重自然规律,强调环境保护,在关注经济效益和社会效益的同时注重发展的生态效益。生态文明体制改革总体方案确立了以国土空间开发保护制度为核心的生态文明制度,建设美丽家园、打造高品质国土、形成有序空间结构、营造优越人居环境成为国土空间规划的基本要求和工作重点[4, 8]。兼顾自然地理要素和空间发展要素的“双评价”,以可持续发展理念为基础,通过全面客观地审阅国土空间开发状况,凝练、形成一系列具有控制性作用的关键参数;在倒逼开发类空间转型优化的同时,给保护类空间以强有力的保障,是国土空间规划满足新时期区域发展要求的必然选择。

(4)“双评价”是符合国土空间规划科学编制基本规范的技术举措。 “双评价”作为国土空间规划编制的参考依据和基础性工作,不仅为规划编制提供基础底图、确定关键参数,同时还可用于规划实施的动态评估,对规划的实施状况及区域承载力和开发适宜性的变化情况进行监测评估。另外,“双评价”给出的控制性约束参数,可以通过功能降尺度传导实现自上而下的规划管控,将不同层级的规划有机衔接形成统一体系。

2.2 “双评价”的核心功效“双评价”在国土空间规划系列工作中的核心功效可以概括为3点。

(1)指导同级国土空间规划编制。 “双评价”的本职即为同级国土空间规划服务,为规划确定区域发展战略目标、总体布局和功能分区、重大任务工程落地方案,以及配套政策体系构建等提供基础底图、量化指标、控制性参数等科学支撑,避免评价和规划“两张皮”现象的发生,提升规划的有效性和可用性。

(2)有机衔接不同层级、不同类型规划。 “双评价”是有机衔接不同层级空间规划、联结空间规划与部门专项规划的有效途径,合理使用“双评价”可以有效促进“纵向衔接、横向协调”规划体系的构建[6-9]。通过“双评价”结果及衍生的一系列控制性和约束性参数,将上层规划的管控要求传导至下层规划,对下层规划的空间比例关系、管控参数设置、资源环境配置方案等规划内容形成有效约束[20, 33],以实现不同层级间规划的衔接。而在衔接空间规划与专项规划方面,“双评价”的基本结果可以作为同级专项部门规划的基础底图,从源头避免不同类型规划间的冲突与矛盾,实现各类规划起点的统一。

(3)动态监督和科学评估规划实施成效。 “双评价”结果作为规划编制的起点和初始状态,是动态评估和合理调控规划实施的有力工具。通过监测区域承载力和开发适宜性的变化状态,动态评估区域发展的可持续性和健康水平,合理调控规划实施的方向和力度,有力保障规划实施的科学性和有效性[25, 34]。

2.3 “双评价”工作要点“双评价”在国土空间规划中的作用发挥也存在一定的局限性,为编制和实施好国土空间规划,不仅需要因地因时地对其进行调整和优化,还要高度重视其他基础性工作,以保障工作开展的科学性和系统性。

(1)因地制宜地调整和优化技术方法。国土空间规划的精髓:①通过不同层级和类型的国土空间规划,促进国土空间结构有序发展,实现开发保护格局的优化;②通过各地发挥自身比较优势,形成合理的区域特色,打造和谐、美丽、富强、持续、具有竞争力的国土空间。因此,“双评价”一定要在基本要求和原理的规范下,充分兼顾不同层级、不同类型和不同地区国土空间规划的特色,不搞“一刀切”,杜绝相互照搬和套用,在指标选取、阈值确定、结果使用等方面努力做到因地制宜、科学合理[8]。

(2)国土空间规划要注重系统性基础工作的开展。优化国土空间开发保护格局,除了“双评价”涉及的内容之外,还包含着更为丰富和复杂的内容,如规划背景特别是国内外发展环境的研判、人口经济社会发展格局演变及影响因素解析、国防安全和地缘关系分析等[6]。因此,在强调“双评价”作用的同时,不能以偏概全,忽视其他基础工作的重要性;应围绕发挥地区比较优势,形成高质量发展的生产力布局和区域经济布局,完善评价和分析的基础工作体系,夯实国土空间规划的科学基础。

3 《“双评价”指南》的技术特点与难点问题2020年1月19日,自然资源部发布了《“双评价”指南》。《“双评价”指南》是在主体功能区、国土空间规划试点等理论研究和实践工作的基础上,结合当前国土空间规划和管控需求,围绕“双评价”工作目标,形成的一套研究框架和工作指南。

3.1 主要特点(1)构建了统一的评价框架。将资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价融合为有机整体,打破陆海评价之间的界线。从陆海全域国土空间出发,围绕生态保护、农业生产、城镇建设三大核心功能,构建了“本底-现状-潜力”的评价和分析框架。

(2)突出“生态优先”理念。明确提出农业生产和城镇建设等功能评价要在生态评价基础上,仅对生态保护极重要区以外区域开展,突出了核心生态空间的重点保护和限制开发的要求。

(3)增加承载规模测算模块。增加了农业和城镇规模测算模块,实现从底线约束和空间引导2个方面对决策的支撑。①基于开发适宜性评价结果,给出各类功能的开发适宜性分区,作为“三区三线”划定和国土空间规划的基础底图。②通过承载规模的测算,给出农业生产和城镇建设的合理规模上限,为空间管控提供更为明确的约束指标。

(4)采用定性定量相结合的评价方法。重点明确了评价框架、基本环节及关键的指标和阈值,以保证评价的科学性和准确性。此外,地方可以结合实际情况灵活考虑,为实际操作留有较大的弹性空间。

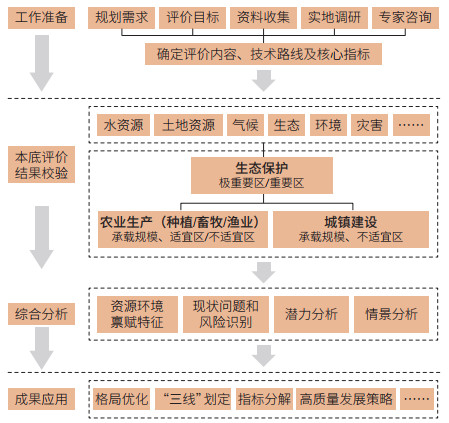

3.2 技术流程“双评价”的核心工作流程包括工作准备、本底评价和结果校验、综合分析和成果应用4个环节(图 4)。

|

| 图 4 “双评价”工作流程图 |

(1)评价的准备阶段。进行数据、资料、人员等方面的准备工作,包括:明确规划需求和评价目标,组织技术团队和专家咨询团队,确定工作组织、责任分工、进度安排,开展实地调研和专家咨询,以及收集相关数据资料等。

(2)开展本底评价和结果校验。针对生态保护、农业生产和城镇建设的不同需求分别展开。首先开展生态保护重要性评价,在生态保护极重要区以外区域开展农业生产和城镇建设的适宜性评价和承载规模测算。为保证评价结果的准确性,初步结果应通过现场勘验、专家咨询等方式进行校验审核。

(3)综合分析。在评价结果基础上,总结资源环境禀赋的优势和短板,识别资源环境开发利用存在的主要问题以及潜在风险,分析农业、城镇空间优化调整方向,预判气候变化等重大事件对未来国土空间开发利用的影响。

(4)成果应用。从国土空间格局优化、主体功能定位优化、“三区三线”划定、规划目标指标确定和分解、重大决策和重大工程布局落地、高质量发展策略和专项规划编制等方面,全力服务国土空间规划的编制和实施。

3.3 难点问题与建议虽然《“双评价”指南》已公布实施,但受限于当前相关理论和实践研究进展,仍有不少难点问题留待未来进一步完善和深化,主要包括3点。

(1)自然要素评价方面。区域可利用水资源量、环境容量等问题仍没有十分明确的解决方案,需要继续加强对生态需水量、过境水资源分配、污染物在流动介质中的传播扩散过程、环境容量对开发利用规模的限制作用等科学问题的探索,使各类要素对人类活动的作用关系更加清晰。

(2)综合集成方面。 ①目前主流的“短板法”“指数法”等集成方法对各项要素间的交互关系及其对不同类型人类活动的作用机制仍不够清晰,需更进一步地深入探索。②灾害类等偶发性要素对区域发展限制作用的量化评估,也需要更多的研究来支撑。③陆海统筹也是集成中需要继续深化的关键问题,受海洋基础数据不足影响,陆域与海域系统在空间、资源和环境等方面的差异,陆海之间的相互影响,海岸带的开发与保护等许多问题仍处于初步研究阶段,建议尽快形成成熟系统的研究框架和方法体系。

(3)承载规模测算方面。 《“双评价”指南》中的规模测算主要以水土资源为约束条件,但实际中区域的环境条件、生态状况及灾害的危险程度都会对区域可承载的开发规模产生影响。未来,应继续推动资源环境因素(特别是环境条件)对人类活动规模约束的相关研究。

4 小结(1)重视“双评价”的双刃剑特点,重视“双评价”与其他影响国土空间格局变化的要素共同作用。从目前的实践看,一方面,“双评价”提高了规划的科学性、高度重视资源环境承载力的作用,对于形成具有突出生态文明特点的大保护格局发挥着基础性作用。另一方面,做了评价,但规划方案和配套政策却游离在评价结果之外等现象依然突出。因此,评价结果功效发挥有限,主要用于确定发展类目标的依据或参考,对于丰富的内涵如层级间控制参数的设定,以及山水林田湖草工程设计提高承载力等都鲜有涉及。展望未来,不仅要把“双评价”作为优化国土空间格局的充分条件,而且应重视“双评价”与其他影响国土空间格局变化的要素的共同分析。

(2)国土空间规划是空间治理体系的组成部分,具有创新性,加强规划的科学性,是保障国土空间规划法制化的前提。 “双评价”采用工程性的方式,把基础性的科学研究分析工作嵌入了政府规划的过程中,而科学评价与政策融合将成为未来发挥好“双评价”作用的难点也是重点。在科学认知与决策管理方面,我国长期以来一直是分割的,这不符合可持续发展的要求。从“未来地球”(Future Earth)倡导的理念看,把科学研究与决策应用融合,是地球科学未来发展的方向。因此,相关研究一方面要加强基础理论和方法的研究,不断完善“自然系统承载力”“地域功能适宜性”的理论方法,并向“空间综合承载力”拓展,发展“空间结构”理论;另一方面,要弥补政策研究的“短板”,科学认知体制机制在优化调控国土空间开发保护格局中的作用,以及探索区域发展规律中“政策阀门”的位置、功效、作用力方向和大小等,实现科学研究与决策应用有机结合,相互促进。切实发挥国土空间规划的作用,规划编制以及规划实施过程的监测、评估和调控可作为地理学研究的“实验场”,从而形成相对成熟的理论方法和政策工具,为中国引领发展中国家的可持续进程与国土空间开发保护格局优化创造条件。

| [1] |

胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗.人民日报, 2012-11-18(01).

|

| [2] |

陆大道. "未来地球"框架文件与中国地理科学的发展——从"未来地球"框架文件看黄秉维先生论断的前瞻性. 地理学报, 2014, 69(8): 1043-1051. |

| [3] |

徐冠华, 葛全胜, 宫鹏, 等. 全球变化和人类可持续发展:挑战与对策. 科学通报, 2013, 58(21): 2100-2106. |

| [4] |

樊杰. 我国空间治理体系现代化在"十九大"后的新态势. 中国科学院院刊, 2017, 32(4): 396-404. |

| [5] |

张高丽. 大力推进生态文明努力建设美丽中国. 求是, 2013, (24): 3-11. |

| [6] |

Fan J, Wang Y, Wang C, et al. Reshaping the sustainable geographical pattern:A major function zoning model and its applications in China. Earth's Future, 2019, 7(1): 25-42. DOI:10.1029/2018EF001077 |

| [7] |

新华网.习近平: 在深入推动长江经济带发展座谈会上的讲话.[2019-8-31]. http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2019-08/31/c_1124945382.htm.

|

| [8] |

樊杰. 地域功能-结构的空间组织途径——对国土空间规划实施主体功能区战略的讨论. 地理研究, 2019, 38(10): 2373-2387. DOI:10.11821/dlyj020190865 |

| [9] |

王亚飞, 樊杰, 周侃. 基于"双评价"集成的国土空间地域功能优化分区. 地理研究, 2019, 38(10): 2415-2429. DOI:10.11821/dlyj020190327 |

| [10] |

樊杰. 中国人文地理学70年创新发展与学术特色. 中国科学:地球科学, 2019, 49(11): 1697-1719. |

| [11] |

Fan J. How Chinese Human Geographers Influence Decision Makers & Society. Beijing: China Commerce and Trade Press, 2016.

|

| [12] |

樊杰, 周侃, 陈东. 生态文明建设中优化国土空间开发格局的经济地理学研究创新与应用实践. 经济地理, 2013, 33(1): 1-8. |

| [13] |

樊杰. 中国主体功能区划方案. 地理学报, 2015, 70(2): 186-201. |

| [14] |

盛科荣, 樊杰. 地域功能的生成机理:基于人地关系地域系统理论的解析. 经济地理, 2018, 38(5): 11-19. |

| [15] |

樊杰. 人地系统可持续过程、格局的前沿探索. 地理学报, 2014, 69(8): 1060-1068. |

| [16] |

樊杰. 资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价方法指南. 北京: 科学出版社, 2019.

|

| [17] |

樊杰, 王亚飞, 汤青, 等. 全国资源环境承载能力监测预警(2014版)学术思路与总体技术流程. 地理科学, 2015, 35(1): 1-10. |

| [18] |

樊杰. 我国主体功能区划的科学基础. 地理学报, 2007, 62(4): 339-350. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2007.04.001 |

| [19] |

盛科荣, 樊杰. 主体功能区作为国土开发的基础制度作用. 中国科学院院刊, 2016, 31(1): 44-50. |

| [20] |

周侃, 樊杰, 盛科荣. 国土空间管控的方法与途径. 地理研究, 2019, 38(10): 2527-2540. DOI:10.11821/dlyj020190308 |

| [21] |

郑华, 欧阳志云. 生态红线的实践与思考. 中国科学院院刊, 2014, 29(4): 457-461. |

| [22] |

高晓路, 吴丹贤, 周侃, 等. 国土空间规划中城镇空间和城镇开发边界的划定. 地理研究, 2019, 38(10): 2458-2472. DOI:10.11821/dlyj020171164 |

| [23] |

张雪飞, 王传胜, 李萌. 国土空间规划中生态空间和生态保护红线的划定. 地理研究, 2019, 38(10): 2430-2446. DOI:10.11821/dlyj020171221 |

| [24] |

李军, 胡云锋, 任旺兵, 等. 国家主体功能区空间型监测评价指标体系. 地理研究, 2013, 32(1): 123-132. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2013.01.024 |

| [25] |

樊杰, 周侃, 王亚飞. 全国资源环境承载能力预警(2016版)的基点和技术方法进展. 地理科学进展, 2017, 36(3): 266-276. |

| [26] |

国家发展和改革委员会. 全国及各地区主体功能区规划. 北京: 人民出版社, 2015.

|

| [27] |

徐勇, 张雪飞, 李丽娟, 等. 我国资源环境承载约束地域分异及类型划分. 中国科学院院刊, 2016, 31(1): 34-43. |

| [28] |

欧阳志云, 王效科, 苗鸿. 中国生态环境敏感性及其区域差异规律研究. 生态学报, 2000, 28(1): 10-13. DOI:10.3969/j.issn.1673-1182.2000.01.003 |

| [29] |

郑度, 欧阳, 周成虎. 对自然地理区划方法的认识与思考. 地理学报, 2008, 63(6): 563-573. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2008.06.001 |

| [30] |

樊杰. 地理学的综合性与区域发展的集成研究. 地理学报, 2004, 59(S1): 33-40. |

| [31] |

新华社评论员.让黄河成为造福人民的幸福河.[2019-09-19]. http://www.xinhuanet.com/2019-09/19/c_1125016794.htm.

|

| [32] |

欧阳志云, 徐卫华, 肖燚, 等. 新世纪我国生态安全面临的新态势与对策. 智库理论与实践, 2016, 1(6): 33-41. |

| [33] |

郭锐, 陈东, 樊杰. 国土空间规划体系与不同层级规划间的衔接. 地理研究, 2019, 38(10): 2518-2526. DOI:10.11821/dlyj020171118 |

| [34] |

Fan J, Wang Y, Ouyang Z, et al. Risk forewarning of regional development sustainability based on a natural resources and environmental carrying index in China. Earth's Future, 2017, 5(2): 196-213. DOI:10.1002/2016EF000490 |