2. 中国科学院科技战略咨询研究院 北京 100190;

3. 中国科学院大学 资源与环境学院 北京 100049

2. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

3. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

主体功能区划作为中国有史以来第一张综合展示未来中国保护与开发格局的前景图,逐渐由规划上升到区域战略再到国家基础制度,已经成为中国“一张蓝图干到底”的总体方案[1, 2]。2017年8月习近平总书记在中央全面深化改革领导小组第三十八次会议明确指出:“建设主体功能区是我国经济发展和生态环境保护的大战略。” [3]十九大报告指出“构建国土空间开发保护制度,完善主体功能区配套政策”。2019年12月16日《求是》发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局》指出,“要完善和落实主体功能区战略,细化主体功能区划分,按照主体功能定位划分政策单元,对重点开发地区、生态脆弱地区、能源资源地区等制定差异化政策,分类精准施策,推动形成主体功能约束有效、国土开发有序的空间发展格局”。由此可见,主体功能区不仅成为形成国土空间开发保护总体格局的依据,也为完善政府区域治理体系提供战略指向和基础制度保障[4, 5]。

主体功能区划通过全国层面自下而上的自然承载力同自上而下的空间结构有序性分析,采用综合地理区划的方法,形成了大区域尺度生态-生活-生产“三生”空间的优化配置方案[1, 5]。可以说,主体功能区划由城市化地区、农业发展地区和生态安全地区三者按照一定法则和规律构成并演化着,本身蕴含着点-轴结构、核心-边缘结构等空间组织规律[2, 6, 7]。与产业结构一样,这种以城市化、农业发展、生态安全3类功能区之间的组合关系表征的空间结构,也将产生或影响经济效益、社会效益和生态效益,且这种影响更为长期,调整的困难更大[2, 6, 8]。然而,主体功能区空间结构一定随着地理环境、发展水平和发展方式的不同而不同。如何具体量化主体功能区空间结构演化过程与机理并应用于国土空间可持续调控,完善主体功能区格局,都是需要进一步探索的科学命题[9, 10]。

当前主体功能区的研究已得到广泛关注,贯穿在主体功能区概念形成与理论深化、分区区划与结构解析、监测评估与规划协调、协调发展与配套政策等各个环节,但很少涉及对主体功能区空间结构演变的研究[6, 7, 10]。现有侧重于国家和大区域尺度的国土空间结构演变过程和格局研究,普遍采用人均国内生产总值(GDP)、人口或城镇化率等指标[11, 12],主要关注区域差距的演变、空间相关与区域收敛、区域经济驱动力分析等[13-15];通常局限于区域经济维度,缺少社会、生态等维度的综合分析,忽略了区域的功能定位和区域发展模式的差异,在解析、调控未来高质量区域发展时就显得相对薄弱[16, 17]。本文立足于中国主体功能区划“一张图”,通过对国土空间结构演变解析,并借助于中国资源环境承载能力监测预警的研究成果,结合未来区域高质量发展的趋势分析,提出新时期完善主体功能区格局的政策建议。

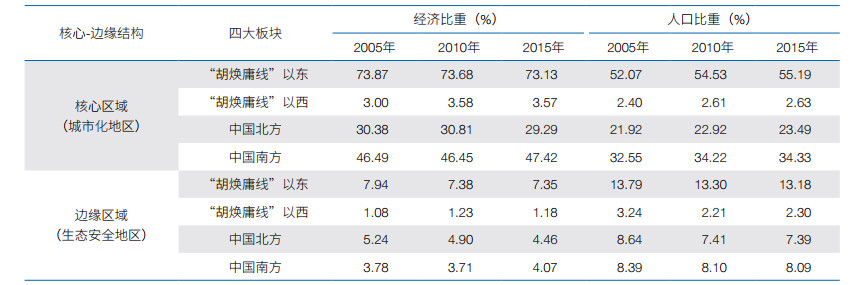

1 理论框架与研究方法 1.1 理论框架主体功能是指在全国层面同时满足人类可持续利用需求,以及自然生态系统可持续供给过程中对县域单元的一种功能定位,是人类社会经济系统与自然系统相互耦合、适应形成的国家层面“三生”功能的最优配置(图 1)[18, 19]。其空间结构是指不同功能区及其承载的人口、经济的空间分布和比例关系在空间上的组织规律,包括空间集聚、空间分异及拓扑结构等特征。已有研究从人地关系、地域系统理论的综合分析视角对主体功能形成的影响因素、动力过程和驱动机制进行了初步的论述,揭示了自然地理环境、土地利用、人口集疏、产业区位等因素对主体功能形成的作用机理,指出生态可占用性、资源环境承载力、经济活动空间集疏和人口的空间集疏是影响主体功能生长发育的重要因素。其中,经济活动集疏和人口空间集疏是主体功能及其空间结构形成演变的关键因素[2, 20, 21]。社会经济活动的区位指向是不同的,每个区域对不同的生产和生活活动的区位选择的适宜程度不同,且城市系统、生产系统、社会系统等都存在着潜在的最优规模。不同尺度存在着潜在的最佳人类活动空间组织结构。例如:点-轴结构阐释了以点和轴线空间形态为主体表达的空间结构演化过程及成因机理,刻画了社会经济空间组织发生和发展的客观规律;核心-边缘结构表征出不同地区的发展状况、存在的问题和发展的潜力。随着我国人均GDP步入1万美元,中国区域发展格局也应进入演变的拐点:一方面表现为区域经济差距的缩小,另一方面则是从非高质量的区域发展向高质量区域发展的转变。在此过程中,通过自上而下对主体功能区空间结构演变过程的分析,探索主体功能区格局的优化策略,是完善我国国土空间开发战略和空间治理体系的重要基础[22-24]。

|

| 图 1 主体功能区空间结构优化的科学基础 |

本文采用2010年12月21日国务院印发《全国主体功能区规划》前后5年作为国土空间结构演变研究的时间节点,揭示2005—2015年主体功能区空间结构演变过程与特征。采用点-轴结构构建宏观尺度的国土空间格局,是世界许多国家和地区引导空间结构优化与人口经济合理布局的主要规划方式。已有研究对中国主体功能区划蕴含的国家和省级层面的点-轴结构、省级尺度的核心-边缘结构进行了较为系统的解析,揭示出城市地域开发系统、农业发展和生态安全地区呈现圈层式的结构特征[2, 6]。在这些研究的基础上,以功能区承载的人口和经济为主要指标,侧重于全国和省级层面的点-轴结构、核心-边缘结构的演变分析,同时将“胡焕庸线”两侧、我国南方和北方、四大板块等空间梯度的分析纳入国家层面的核心-边缘结构分析中。

本文采用基于轴线的多重缓冲区分析,生成距离轴线的等间距缓冲区;将主体功能区划底图与缓冲区进行空间叠加,统计不同缓冲区内不同功能区承载的经济或人口,并计算不同缓冲区内各类功能区所占的比重;测度功能区经济或人口比重随距离轴线的变化趋势,并用函数式进行拟合。借助于腾讯位置大数据,通过人群流动的热度,表征区域间的联系强度,同时将其作为现有轴线发育程度的佐证[6]。国土空间结构演变的资源环境效应主要是借助已有的资源环境可持续预警模型,将演变的特征参数与预警结果进行空间耦合,解析国土空间结构演变可能导致的资源环境问题[25, 26]。

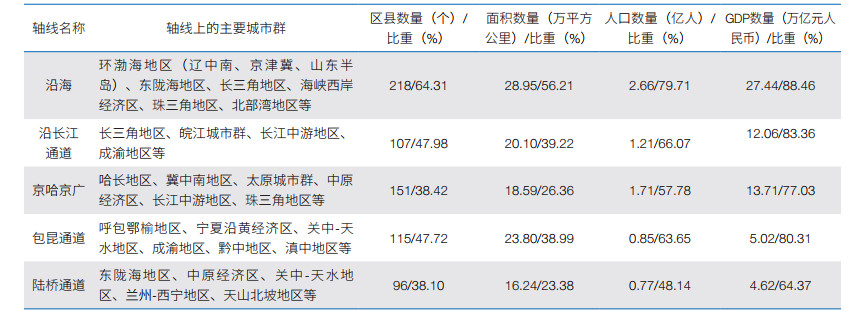

研究数据采用中国主体功能区划方案[1],并根据国家发展和改革委员会陆续出台的功能区调整的政策文件,对主体功能区划进行更新,将优化开发区和重点开发区合并为城市化地区,国家级、省级农产品主产区合并为农业发展地区,将国家级、省级重点生态功能区合并为生态安全地区,形成以城市化地区、农业发展地区、生态安全地区3类功能区构成的规划图(图 2)。人口与社会经济数据主要来源于2005、2010、2015年度各省(自治区、直辖市)社会经济统计公报和统计年鉴。全国大区域尺度的区域联系,采用2015年全年的腾讯迁徙数据,测算年度平均的综合交通迁徙数据,表征全年相对稳定的人口迁徙特征。

|

| 图 2 城市化、农业发展、生态安全地区构成的全国主体功能区划图(V1.0版) 港澳台地区资料暂缺 |

从全国整体来看,2005—2015年作为核心区域的城市化地区经济和人口比重呈现出同步增长的态势,且人口集聚的过程明显快于经济增长过程。城市化地区人口比重由2005年的50.90%增长到2015年的54.48%,但与稳定在74%左右的GDP比重仍有差距。生态安全地区呈现出截然相反的态势,人口、经济比重同步降低且人口比重减少幅度大于经济比重。从大区域尺度来看,不同区域的核心-边缘结构呈现出显著的空间分异(表 1)。尽管“胡焕庸线”两侧人口和经济的比重均稳定在94%、6%左右,但两侧区域内部变化仍较为显著,突出表现为以东地区人口向核心区域集聚的态势更为显著,10年间提高了3个百分点。中国北方地区(秦岭-淮河以北)人口和经济比重均呈现出整体降低的趋势,且经济比重减少幅度大于人口比重。其中,作为边缘区域的生态安全地区和农业发展地区最为显著,这与南方地区各类型功能区经济比重均呈现同步增长的态势有所不同。我国东北、东部、中部、西部四大板块的差异更加显著:东北地区是北方地区的代表,经济和人口比重分别降低了2.05%、1.11%,经济比重的降低主要受核心区域和边缘生态安全地区的双重影响,而人口比重的降低主要受边缘生态安全地区的影响;东部沿海地区总体及各类型功能区经济比重与东北地区呈现相同下降的趋势,但相应的人口比重提高了1.6个百分点,且人口由边缘区向核心区域集聚的态势显著;而中部和西部地区总体及各类型功能区的经济比重均有所提升,且城市化地区提升相对显著,而人口比重有所降低或相对稳定。

如果把城市群地区作为全国或大区域尺度的核心区域,可以发现,2005—2015年,全国城市群地区经济、人口呈现出进一步集聚的趋势,经济总量占全国比重由82.24%提高到82.94%,人口比重由70.43%提高到72%。其中,京津冀、长三角、珠三角、成渝4个国家级城市群经济比重基本稳定在43%左右,人口集聚能力仍在进一步增强,由27.94%提高到28.99%;其他区域级的城市群经济和人口比重呈现缓慢同步提高的态势,经济比重由39.09%提高到39.71%,人口比重由42.49%提高到43%。长江中游、成渝、呼包鄂榆、关中平原等中西部城市群地区经济比重提高较为显著,经济集聚过程仍快于人口集聚过程;而人口的进一步集聚主要集中于京津冀、长三角、珠三角等东部城市群,其经济比重呈现稳定甚至下降的趋势。城市群内部城市化区域经济比重始终稳定在80%以上,人口呈现出进一步集聚的态势,由60.34%提高到63.56%,提高了3.2个百分点。

2.2 主体功能区点-轴结构的演变过程《全国主体功能区规划》提出了“两横三纵”为主体的城镇化战略格局,其实质是以沿海、沿长江通道、京哈京广、包昆通道、陆桥通道为轴线,以轴线上城市群、节点城市及其他城镇化地区为核心的点-轴结构。统计距离轴线100公里范围内连接的城市群,以及轴线影响腹地的城市化地区的各项指标(表 2),从人口、经济集聚的能力来看,显然存在沿海、沿长江通道、京哈京广、包昆通道、陆桥通道依次递减的位序关系。贯通京津冀、长三角、粤港澳的沿海开发轴带,以及连接长三角和成渝地区的沿江开发轴带构成的“T”字型结构,始终是我国最为重要的国土空间开发结构。人口比重显著低于经济比重是各轴线的共同特征。作为集聚能力最强的沿海轴线,其人口与经济比重的差距最小。贯穿中西部主要城市群的包昆通道的人口和经济比重显著高于贯穿东中部主要城市群的京哈京广轴线,这与自然承载力及国土空间开发适宜性的格局有所冲突,原因在于包昆通道上一些区域作为能矿开发基地被遴选作为城市化区域类型。无论是从人口经济的规模还是城市化地区的人口经济比重,陆桥通道与其他轴线都存在显著的差异,是人口经济集聚能力最弱的轴线。

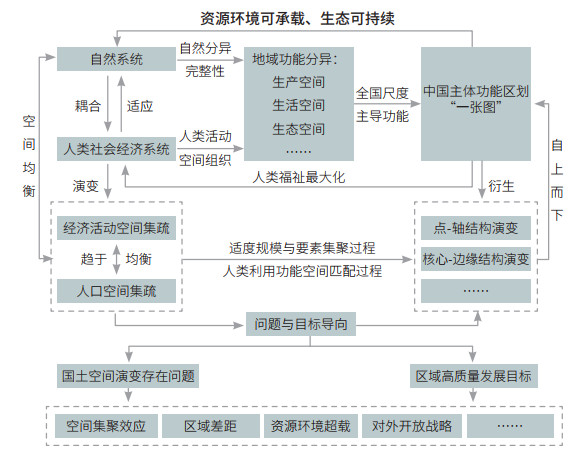

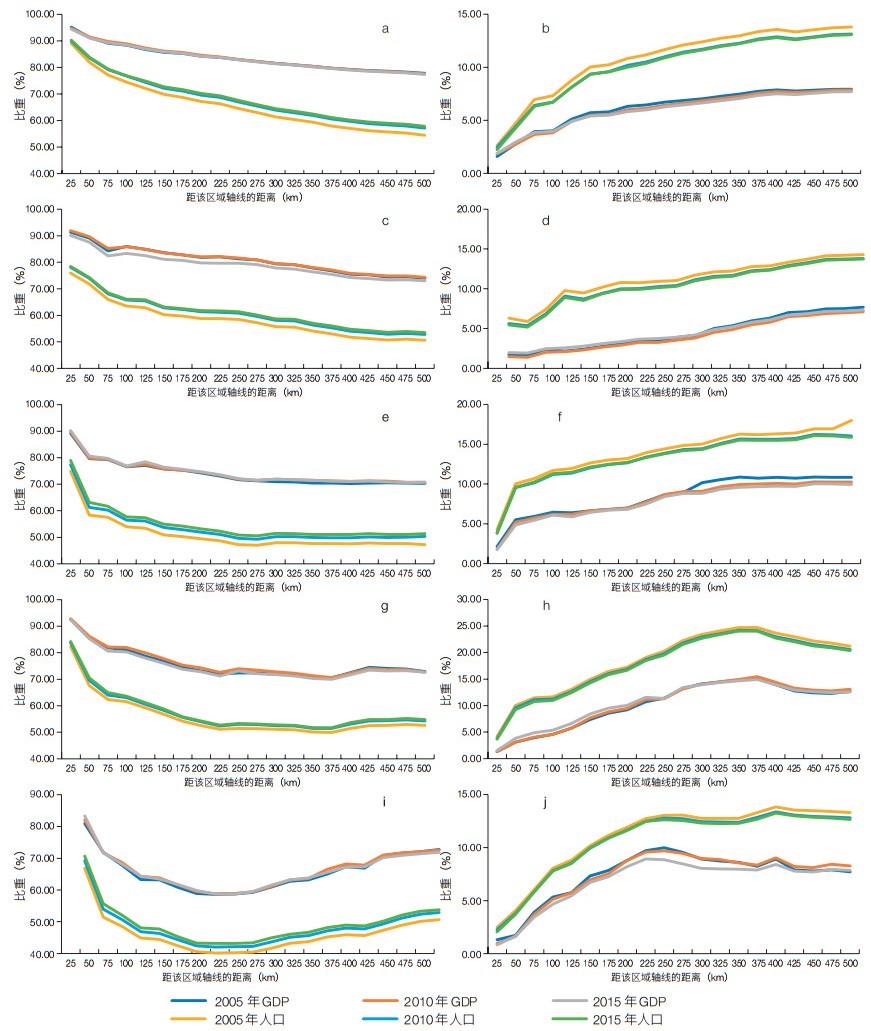

通过研究不同功能区距离国家“两横三纵”轴线空间分异的演变分析可知(图 3),“距离轴线越远,城市化地区人口和经济比重越低、生态安全地区比重越高”始终是点-轴结构的普遍规律;以等距离轴线的人口和经济集聚能力为衡量,全国轴线始终存在沿海、沿长江通道、包昆通道、京哈京广、陆桥通道等级依次递减的位序关系。不同轴线经济和人口的集聚程度演变也呈现出较大的差异。2005—2015年沿海、沿长江通道、包昆通道轴线的经济集聚程度稳中有降,以沿长江轴线下降最为显著,平均降低了1个百分点以上,而人口集聚程度在不断增强。京哈京广、陆桥通道2条轴线呈现出经济和人口集聚能力同步增长的态势,且人口集聚的过程远大于经济集聚过程,等距离人口比重增加始终大于经济比重增长接近3个百分点。距离轴线500公里范围内,距离沿海轴线越远,城市化地区人口比重增加逐渐显著,这与其他40条轴线等距离均匀增长的态势有所不同,说明沿海轴线集聚能力最强且呈现进一步均衡发展的趋势。不同轴线中生态安全地区的人口和经济比重的演变趋势与城市地区恰好相反,人口比重均呈现相对明显的下降趋势,而经济比重相对稳定或略有降低。

|

| 图 3 国家层面主体功能区点-轴结构中距离主要轴线的城市化区域、生态安全区域人、经济比重演变 (a)沿海城市化区域;(b)沿海生态安全区域;(c)长江通道城市化区域;(d)长江通道生态安全区域;(e)京哈京广城市化区域;(f)京哈京广生态安全区域;(g)包昆通道城市化区域;(h)包昆通道生态安全区域;(i)陆桥通道城市化区域;(j)陆桥通道生态安全区域 |

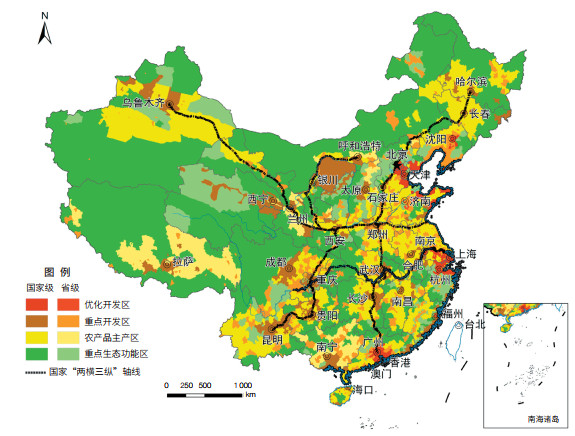

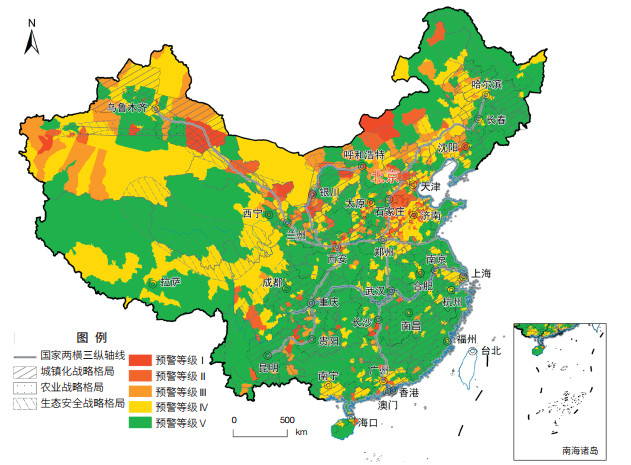

通过对主体功能区核心-边缘结构、点-轴结构的演变过程分析可知,人口经济进一步向城市化地区、城市群区域和主要开发轴线集聚,且人口集聚过程快于经济集聚过程。不同功能区之间、区域板块之间、核心区域与边缘区域之间、沿轴线区域与远离轴线区域之间的区域差距,均呈现出不断缩小的态势,但区域发展不平衡问题依然突出。尽管全国整体经济和人口呈现相互均衡的趋势,且与全国自然承载力及考虑地理区位和系统整体性的地域功能适宜性的格局趋于吻合,但资源环境超载引发的可持续问题依然严峻。通过国土空间结构演变与资源环境可持续预警的空间耦合分析可知(图 4),人口仍处于集聚过程的城市化区域,尤其是城市群地区,以及我国主要的开发轴线的沿线区域资源环境超载、临界超载成为其自身不可持续发展的主要特征。东部长三角、珠三角等主要城市群及城市化区域超载的主要原因是环境问题,未来在环境治理取得成效之后其自然承载力仍有潜力,仍有集聚人口经济的能力。中国北方地区尤其是陆上丝绸之路沿线区域和华北地区,水资源先天短缺和后天低效、无节制用水且承担着巨大的人口压力是影响其可持续性预警的主要原因。

|

| 图 4 中国城市化、农业和生态安全战略格局的区域可持续性预警 港澳台地区资料暂缺 |

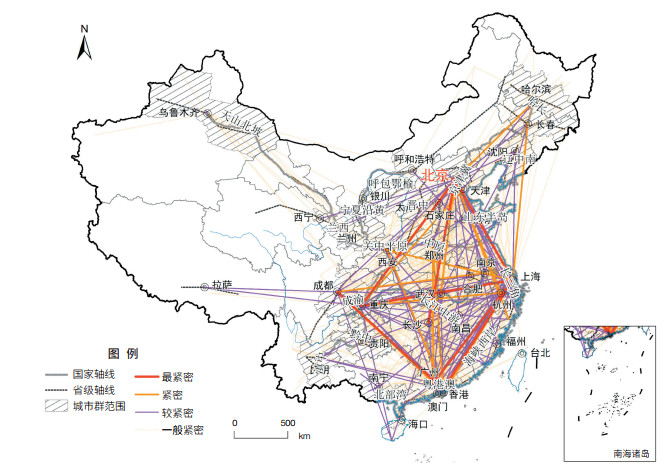

从2015年度腾讯迁徙大数据的结构网络(图 5)可以看出,区域联系最为紧密的是京津冀、长三角、粤港澳、成渝四大城市群为顶点、长江中游城市群为中心的菱形结构。而菱形区域外成渝地区与西藏之间的联系、珠三角地区与广西、云南之间的轴线联系,并未在全国城市化战略轴线上体现。菱形区域与中西部地区(尤其是西南地区)的轴线带动作用还有待于进一步加强。将各省(自治区、直辖市)颁布的主体功能区规划中的一级轴线与国家“两横三纵”规划进行吻合度分析可知,呈现出纵向轴线优于横向轴线、内陆轴线优于沿海轴线的状况。吻合度较差的省份包括黑龙江、吉林、山东等,这凸显国家与省级层面的整体与局部效益最优的博弈。更为重要的是,国家“两横三纵”轴线并未延伸出去,无法满足我国新时期区域协调发展及“一带一路”对外开放的需求。

|

| 图 5 腾讯迁徙大数据表征的全国区域联系与国家规划轴线的关系 港澳台地区资料暂缺 |

(1)推动人口、经济进一步向城市群及主要轴线核心区域集聚,促进人口与经济相均衡。无论是“胡焕庸线”两侧,还是我国南北方,以及四大板块的核心-边缘和点-轴结构演变特征都表明,核心区域的经济与人口比重的差距呈现缩小的态势。具体表现为,经济比重降低而人口比重增加,或是人口集聚过程显著快于经济集聚过程。人口由农业发展或生态安全等边缘区域向核心区域流动是普遍存在的规律,即使是人口整体比重呈下降趋势的东北地区,核心区域人口比重也在显著提升。尽管各区域人口和经济比重均呈现缩小态势,但差距依然较大。越是发达的沿海地区、越是等级较高的轴线、越是发育较好的城市群地区,这些差距的绝对值越大。我国区域发展不平衡的问题,是长期以来人口集聚未能与经济集聚同步、人口集聚明显滞后于经济集聚过程造成的。建议举措:针对区域发展不平衡问题,尤其是边缘区域依然占有较高的人口比重且与经济比重仍有较大差距的问题,未来需要进一步提升城市群地区、都市圈、中心城市等核心区域及重要轴线的人口经济集聚能力;破除城市群等核心区域的承载力短板,增加核心都市圈(城市群)向周边的辐射带动作用,促进不同区域人口与经济均衡发展。

(2)进一步减少北方地区边缘区域的人口压力,促进人口规模与自然承载力相均衡。通过功能区结构与资源环境可持续预警结果的耦合分析可知,中国北方地区面临着水资源先天短缺且开发程度较高的水资源问题,这严重制约了该地区的可持续发展潜力。西北地区还叠加着传统能矿资源丰富且与生态脆弱区重叠、生态脆弱性程度较高且脆弱因素复杂的生态问题,从而导致资源环境超载问题严峻。“胡焕庸线”以西地区最为耗水的农业发展地区人口比重并无变化,生态安全地区人口,比重降低了近1个百分点,而作为对比的“胡焕庸线”以东地区的农业发展地区人口比重下降了1.8个百分点。北方人口转移以生态安全地区为主,北方人口比重降低了1.3个百分点,而南方地区仅为0.3个百分点,这与南北方农业发展地区占全国的人口比重同步下降了0.9个百分点情况有所不同。建议举措:未来需要进一步减少北方地区生态脆弱区、农牧地区等边缘区域的人口压力,引导北方地区人口从边缘区域尤其是生态脆弱区向兰西、关中、宁夏沿黄河区域、天山北坡等城市群地区或城市化区域转移,促进人口规模与自然承载力相均衡。

(3)提升长江通道和陆桥通道等东西向轴线集聚能力,完善“三横三纵”的国土空间开发战略。通过对四大板块的功能区核心-边缘结构分析可知,尽管我国中西部地区与东部地区的经济比重呈缩小趋势,但区域差距依然显著;东部地区GDP比重超过中西部总和近14个百分点,而中西部整体的人口比重变化并不显著。贯通东、中、西的长江通道和陆桥通道,作为先富帮后富、促进区域协调发展的关键轴线,战略意义更为特殊,也相对更加重要。对不同轴线集聚能力的演变分析可知,沿长江轴线的经济集聚能力有所下降,而陆桥通道始终是“两横三纵”中最弱的轴线且与其他轴线之间的差距仍然较大。建议举措:加强东西向通道和开发轴带建设力度,未来除了增强长江通道和陆桥通道轴线上主要城市群的集聚能力之外,有必要在现有的“两横三纵”的战略格局基础上,以粤港澳大湾区为龙头带动,增加珠江-西江发展轴带,改变长江以南缺少东西向发展轴带的局面,形成“三横三纵”的国土空间开发战略。

(4)向外延伸沿长江通道、陆桥通道与包昆通道等主要轴线,适应新时期双向开放战略。 “一带一路”倡议推动我国开放空间从沿海、沿长江向内陆、沿边延伸,形成陆海内外联动、东西双向互济的开放新格局。主体功能区规划确定的城市化战略发展轴带显示,所有的通道都没有延伸出去,通道的尽头指向的只是东北、西北、西南等区域的中心城市或者城市化密集区域,且青藏地区城市化核心区域游离在轴线之外。建议举措:延伸既有沿长江通道和陆桥通道,以川藏铁路建设为契机,将沿长江通道发展轴带由川滇地区向西延伸,串联拉萨、林芝等青藏高原的重要节点城市,并与孟、印、巴等国际经济走廊联系互动;响应新亚欧大陆桥共建发展战略,将陆桥通道发展轴带由天山北坡城市群向西延伸至边境地区,提升内外联动、双向互济的纽带作用;增加珠江-西江发展轴带,促进拓展面向中南半岛、北部湾沿岸、东盟各国为主的对外经济双向合作空间,从而增加中国与东北亚、西亚、南亚和东南亚对外联通的发展轴带;将占据重要战略区位且具有一定发展空间的其他类型功能区调整为城市化区域或点状城镇区域,作为沿边开放前沿或其后方基地。

| [1] |

樊杰. 中国主体功能区划方案. 地理学报, 2015, 70(2): 186-201. |

| [2] |

王亚飞, 樊杰. 中国主体功能区核心-边缘结构解析. 地理学报, 2019, 74(4): 710-722. |

| [3] |

新华社.习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十八次会议.[2017-08-29]. http://www.gov.cn/xinwen/2017-08/29/content_5221323.htm.

|

| [4] |

樊杰. 我国空间治理体系现代化在"十九大"后的新态势. 中国科学院院刊, 2017, 32(4): 396-404. |

| [5] |

樊杰. 论地域功能-结构的空间组织途径--对国土空间规划实施主体功能区战略的讨论. 地理研究, 2019, 38(1): 2373-2387. |

| [6] |

王亚飞, 樊杰. 基于中国主体功能区划的国家与省级点-轴结构解析. 地理研究, 2019, 38(7): 1651-1663. |

| [7] |

Wang Y, Fan J. Multi-scale analysis of the spatial structure of China's major function zoning. Journal of Geographical Sciences, 2020, 30(2): 197-211. |

| [8] |

樊杰. 人地系统可持续过程、格局的前沿探索. 地理学报, 2014, 69(8): 1060-1068. |

| [9] |

樊杰, 王亚飞, 王怡轩. 基于地理单元的区域高质量发展研究--兼论黄河流域同长江流域发展的条件差异及重点. 经济地理, 2020, 40(1): 1-11. |

| [10] |

王亚飞, 樊杰, 周侃. 基于"双评价"集成的国土空间地域功能优化分区. 地理研究, 2019, 38(10): 2415-2429. |

| [11] |

齐元静, 杨宇, 金凤君. 中国经济发展阶段及其时空格局演变特征. 地理学报, 2013, 68(4): 517-531. |

| [12] |

樊杰, 陶岸君, 吕晨. 中国经济与人口重心的耦合态势及其对区域发展的影响. 地理科学进展, 2010, 29(1): 87-95. |

| [13] |

石敏俊, 金凤君, 李娜, 等. 中国地区间经济联系与区域发展驱动力分析. 地理学报, 2006, 61(6): 593-603. |

| [14] |

洪国志, 胡华颖, 李郇. 中国区域经济发展收敛的空间计量分析. 地理学报, 2010, 65(12): 1548-1558. |

| [15] |

陈东, 樊杰. 区际资本流动与区域发展差距--对中国银行间信贷资本流动的分析. 地理学报, 2011, 66(6): 723-731. |

| [16] |

樊杰, 王亚飞, 梁博. 中国区域发展格局演变过程与调控. 地理学报, 2019, 74(12): 2437-2454. |

| [17] |

樊杰, 王亚飞. 40年来中国经济地理格局变化及新时代区域协调发展. 经济地理, 2019, 39(1): 1-7. |

| [18] |

樊杰. 我国主体功能区划的科学基础. 地理学报, 2007, 62(4): 339-350. |

| [19] |

Fan J, Wang Y F, Wang C S, et al. Reshaping the sustainable geographical pattern:A major function zoning model and its applications in China. Earth's Future, 2019, 7(1): 25-42. |

| [20] |

樊杰. "人地关系地域系统"是综合研究地理格局形成与演变规律的理论基石. 地理学报, 2018, 73(4): 597-607. |

| [21] |

盛科荣, 樊杰. 地域功能的生成机理:基于人地关系地域系统理论的解析. 经济地理, 2018, 38(5): 11-19. |

| [22] |

郭锐, 王亚飞, 樊杰. "双向开放"战略实施对我国区域发展格局的影响. 中国科学院院刊, 2016, 31(1): 51-58. |

| [23] |

樊杰. 我国空间治理体系现代化在"十九大"后的新态势. 中国科学院院刊, 2017, 32(4): 396-404. |

| [24] |

樊杰, 钟林生, 李建平, 等. 建设第三极国家公园群是西藏落实主体功能区大战略、走绿色发展之路的科学抉择. 中国科学院院刊, 2017, 32(9): 932-944. |

| [25] |

Fan J, Wang Y F, Ouyang Z Y, et al. Risk forewarning of regional development sustainability based on a natural resources and environmental carrying index in China. Earth's Future, 2017, 5(2): 196-213. |

| [26] |

王亚飞, 郭锐, 樊杰. 中国城市化、农业发展、生态安全和自然岸线格局的空间解析. 中国科学院院刊, 2016, 31(1): 59-69. |