2. 中国科学院大学 资源与环境学院 北京 100049

2. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

黄河流域横跨我国北方东、中、西三大地理阶梯,是我国重要生态屏障的密集区和“一带一路”陆路的重要地带。黄河流域自然生态脆弱,水资源短缺,土地、能矿、生物等资源禀赋区域差异明显。目前,黄河流域经济社会发展整体滞后,贫困面广、量大、程度深,是我国生态安全保障和经济社会发展的重点和难点地区。为从根本上解决黄河流域面临的自然生态保护与经济社会发展之间存在的结构性矛盾问题,中央于2019年提出推进黄河流域生态保护和高质量发展,并同京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展一样,上升为重大国家战略。

按流域进行水资源开发利用、生态环境保护、产业和城镇布局等统筹管理逐渐成为世界各国高度关注的主题。国际水资源界把坚持可持续发展目标,促进经济社会和流域环境协调和统一,以及建立水资源合理分配、有效利用和系统监测的综合管理体制作为流域综合开发管理的主要内容[1]。中国自20世纪50年代开始就十分重视流域开发与管理,但20世纪80年代以前,流域开发与管理主要以水利灌溉、水电开发、航运、防洪等为主要目的,兼顾促进地区经济发展。20世纪90年代以来,中国的流域开发管理把合理开发、优化配置、全面节约、有效保护水资源,坚持人与自然和谐共处,保障水资源对经济社会发展支撑的可持续性作为总体指导思想[2],把严格水资源管理作为加快转变经济发展方式的战略举措,注重科学治水、依法治水,强调节水型社会建设。因而,在学术界,也从水资源学中衍生出新的学科——“流域科学”。与以往的水资源科学相比,流域科学更具“整体化、空间化、网络化、机构化”特征[3]。

根据习近平总书记关于“坚持绿水青山就是金山银山的理念,坚持生态优先、绿色发展……着力加强生态保护治理、保障黄河长治久安、促进全流域高质量发展”的要求[4],本文试从实现生态保护与经济社会发展双赢视角,搭建基底-生态优先、承载-发展约束、驱动-内外关联的框架思路,并针对重大问题提出实施的战略路径和对策建议。希望能为黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的具体落实,进而对推动我国区域协调发展、优化生产力布局和“一带一路”陆路走廊建设等政策制定提供一些参考依据。

1 黄河流域现状特征与发展机遇 1.1 自然本底状况黄河流域地势西高东低,高差悬殊,形成自西向东、由高到低的三级阶梯。黄河干流全长5 464 km,流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南和山东9个省份。流域面积795 000 km2(包括内流区面积42 000 km2)[5],涉及9省份71个地级行政区和1个省直辖县级市。黄河流域生态保护和高质量发展国家战略中提到的“黄河流域”涉及的地级行政区数有91个,包括青海、甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、山东7省份全域,以及内蒙古西部的6市1盟和四川的阿坝、甘孜2个州(图 1)。参照黄河干流上、中、下游河段划分界点位置,本文将黄河流域按省级行政区单元划分为上、中、下游3个地区:上游地区包括青海、甘肃、宁夏及内蒙古7个地市(盟)和四川2个州,中游地区包括山西和陕西,下游地区包括河南和山东。

|

| 图 1 黄河流域范围 |

黄河流域气候的总体特点是季节差别大、温差悬殊,降水集中、分布不均、年际变化大,湿度小、蒸发大,冰雹、沙暴、扬沙天气多。温差悬殊是黄河流域气候的一大特征,随地形三级阶梯自西向东由冷变暖,气温的东西向梯度明显大于南北向梯度。流域大部分地区年降水量在200—600 mm(图 2),年内分配极为不均,冬干春旱,夏秋多雨,6—9月降水量占全年的70%左右[6];蒸发强烈,甘肃、宁夏和内蒙古中西部地区属国内年蒸发量最大的地区,最大年蒸发量可超过2 500 mm[7];水资源先天不足[8, 9]。流域水文水资源的总体特点是水少沙多、水沙异源,多年年平均天然径流量5.92×1010 m3,仅占全国河川径流总量的2%,近年呈现下降趋势[10];人均水资源量不足600 m3,为全国人均水量的1/4;黄河水量主要来自兰州以上和秦岭北麓,泥沙主要来自河口镇至龙门区间与泾河、北洛河及渭河上游地区。

|

| 图 2 黄河流域降水量分布图 |

黄河流域土地、能矿和生物等资源较丰富,空间分布上存在着明显的地域分异。与长江流域、沿海地区、京津冀地区相比较,黄河流域土地资源较为丰富,可供人类生产生活的用地受到地形、水资源等自然本底的约束,中上游地区可利用土地主要分布在河谷地带和山间盆地。黄河流域煤炭、天然气、太阳能、水能和风能等能源资源富集,煤炭主要分布于山西、陕西、内蒙古、宁夏4省份的毗邻地区,天然气资源集中于陕甘宁地区,太阳能和风能主要分布于西北部的内蒙古、甘肃、青海、宁夏,水能资源主要分布于黄河干流兰州以上河段和中游晋陕河段。黄河流域钾盐、铝土矿等矿产资源丰富,其中全国最大的钾盐矿富集于青海柴达木盆地。黄河流域的生物资源汇集了我国大部分物种,种类较多、地域特色鲜明。

1.2 经济社会发展现状黄河流域的经济社会发展整体滞后,产业构成以第二产业为主体[11],其中初级加工业占比较高,能矿资源采掘业特色突出[12];第三产业比重低于全国平均水平,显著低于沿海地区;第一产业占比高于全国平均水平,草原牧业特色鲜明。流域内部发展差距较大[13]。

2019年黄河流域人口总量为3.24亿人,占全国人口总量的23.31%,人口空间分布状况为:下游地区人口占流域总人口比重高达60.62%,人口密度为612.6人/km2;中游地区人口占流域总人口比重为23.39%,人口密度为209.53人/km2;上游地区人口占流域总人口比重为15.99%,人口密度为26.62人/ km2。2017年全流域人口城镇化率低于全国平均水平,各省份之间差异较大,城镇化率最高的山东省在70%以上,高于全国平均值近12个百分点,最低者甘肃省近48%,低于全国平均值约10个百分点。

2 0 1 8年黄河流域国内生产总值(G D P)总量为1 9. 4万亿元,占全国G D P总量的比重为21.55%,上、中、下游地区占流域GDP的比重分别为14.54%、21.27%和64.19%。从人均GDP与全国平均水平的对比来看,黄河干流沿岸8省份①大体分3个层次:①山东和内蒙古为第一层次,明显高于其他省份,并且多年高于全国平均水平。②河南、山西、陕西、宁夏和青海位于第二层次,5省份GDP在2012年以前差距不大,大多位于全国平均水平的60%—90%,2013年后陕西和其他省份的差距略微拉开,基本接近全国平均水平。③甘肃省位于第三层次,其GDP明显低于其他省份,大体在全国平均水平的50%上下徘徊(图 3)。总体来看,8省份在2015年后的“十三五”时期,无论是经济总量,还是人均水平,均出现明显的下滑趋势,这说明黄河流域宏观经济的发展水平和全国的差距有下拉的趋势。

① 考虑到时间连续性数据的获取方便,本文所指黄河干流沿线8省份的计算范围为各省份全境,文中所述黄河干流沿线8省区范围不包括四川省。因四川省仅有2个州位于黄河流域,且GDP总量占全省的份额较低,故本文将四川全省纳入长江经济带。

|

| 图 3 黄河干流沿岸8省份2000—2019年人均GDP相当于全国的倍数 |

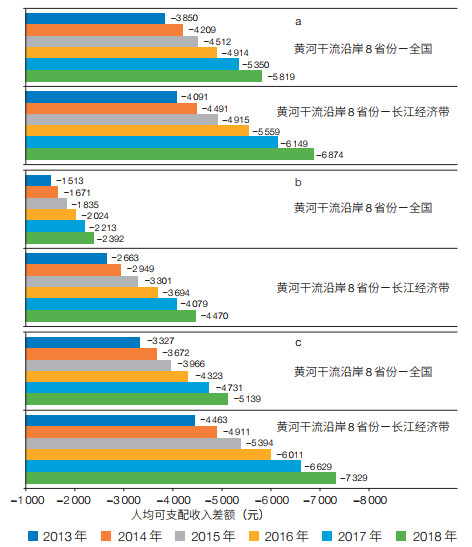

从经济社会发展的空间格局看,黄河流域人口产业主要集聚于下游地区及中上游的汾渭谷地、河套平原、河西走廊和湟水谷地,初步形成了以济南、青岛为中心的山东半岛城市群,以郑州、洛阳、开封为中心的中原城市群,以西安、宝鸡、天水为关键节点的关中-天水重点开发区,以太原为中心的太原城市群,以呼和浩特、包头、鄂尔多斯、榆林为节点的呼包鄂榆重点开发区,以及兰州-西宁、河西走廊重点开发区等城市群或国家级重点开发区域。与上述集聚区域形成鲜明对比的是,黄河流域中上游地区尚存在面广、量大、程度深的贫困地区,包括青东南-川西北藏族聚居片区、六盘山片区、吕梁山片区、秦巴山地片区、太行山片区和大别山片区等国家级贫困区。根据《中国统计年鉴》中对居民收入的统计[14],2013年以来,黄河干流沿岸8省区与全国的人均收入平均水平、长江经济带9省2市的人均收入平均水平相比,不断下降(图 4)。全部居民收入的绝对差距更大,侧面反映了城市居民收入水平的具有更大的差距,也部分反映了市镇发展的经济活力相对欠缺。

|

| 图 4 黄河干流沿岸8省份居民可支配收入与全国和长江经济带的差额 (a)城镇居民人均可支配收入;(b)农村居民人均可支配收入;(c)居民人均可支配收入 |

黄河流域固然存在水土流失、沙漠化、地表采矿塌陷、水资源短缺、下游洪水威胁等诸多生态和水文水资源难题,也存在发展整体滞后、区域差距大、产业低端、贫困区面广量大程度深等诸多经济社会发展问题。但从问题本源看,关键之处主要体现在3个方面:①黄河流域自然生态本底脆弱和水资源量有限,不具备承载不合理且规模性扩展的人类活动的能力,尤其是生态脆弱地区大量超载人口长期靠依附于土地资源的农牧业维持生计,未得到非农产业化转移。②中、上游地区适合人口和产业集聚的区域二、三产业发展规模有限,不具备吸纳生态脆弱地区过载的农牧业人口的能力;一些能矿资源富集区域,资源开发长期处于采掘和粗加工低端,高附加值和可吸纳劳动就业的中、高端产业严重缺失。③过去已执行的诸如“三北”防护林建设工程、退耕还林还草政策、风沙源治理工程、天然林保护工程等生态恢复保护举措和扶贫、移民、农业结构调整等富民措施虽都取得了显著成效,但往往都仅注重于生态或发展的某一个方面,缺乏将生态保护与经济发展有机结合的“纲举目张”整体性和联动性战略[15]。

随着近年来中央关于加强生态文明建设、“一带一路”倡议、山水林田湖草工程等重大战略的推进落实,尤其是黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略,为统筹解决黄河流域存在的上述关键问题带来了重大战略机遇[16]。生态文明理念为黄河流域实现人地关系的协调奠定了强大的思想基础,山水林田湖草工程为黄河流域实现生态恢复保护提供了具体的落实举措[17],“一带一路”建设为黄河流域实现高质量发展提供了内联外通动力。

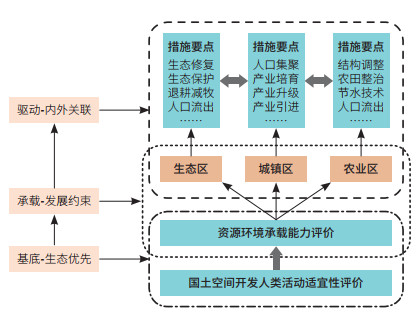

2 黄河流域生态保护和发展的框架思路针对黄河流域的关键问题,结合近年出现的发展战略机遇,要使黄河流域的生态得到全面恢复和有效保护,必须通过推进高质量发展才能加以实现,生态恢复保护则是高质量发展的组成部分和目标体现之一。黄河流域生态保护和高质量发展应该按照“基底-生态优先、承载-发展约束、驱动-内外关联”的战略思路建构总体框架(图 5),通过生态、农业和城镇“三区”发展互动,解决生态恢复保护、推进高质量发展,以及二者关系协调等重大战略问题。

|

| 图 5 黄河流域生态保护和高质量发展总体框架 |

黄河流域生态保护和高质量发展的总体框架(以下简称“框架”)可从4个层面加以理解:①黄河流域生态保护和高质量发展国家战略可按基底-生态优先、承载-发展约束、驱动-内外关联划分为3个前后衔接、逻辑递进的战略环节;②国土空间“基底”评价按生态优先原则识别出的生态、农业和城镇三类功能区域(“三区”),旨在为生态保护和高质量发展提供空间差异化功能指向,也便于资源环境承载能力的分类分区测算;③依据不同功能区域的功能导向和资源环境承载能力,分别制定不同的生态恢复保护和经济社会发展差异化策略;④框架突出了生态保护与高质量发展的逻辑递进关系和空间分异性特点,而三区采取的措施及不同措施之间的互动关联较为繁杂,框架仅给出了策略要点及关系示意,并未进行较为详细的阐释,在此特别说明。

(1)基底-生态优先。该环节旨在解决国土空间中哪些区域适于生态保护、哪些区域适于农业和城镇发展等问题。“基底”是指自然生态条件和资源环境基础,“生态优先”是指在进行自然生态条件和资源环境基础评价过程中把生态放在诸多要素的首位。依据生态保护、农业发展和城镇建设的要求,选择土地、水资源、生态、灾害、环境等要素刻画指标,对流域国土空间开发人类活动适宜性评价,将流域划分为适合于生态保护、农业发展和城镇建设3类功能区域。

(2)承载-发展约束。该环节具有承上起下的作用,旨在回答不同功能区域资源环境可承载人类活动的能力。针对人类活动适宜性评价划定的生态、农业和城镇三区,测算出各类功能区域资源环境承载能力[18],重点包括可利用土地资源、可利用水资源、环境容量及其空间分布状况。依据资源环境承载力界定不同功能区域人口和产业的可集聚规模,进而提出功能区域差异化的生产力布局调整策略。

(3)驱动-内外关联。该环节关注不同功能区域的高质量发展,以及通过发展解决历史淀积生态问题和区域不协调问题,重点突出了黄河流域生态保护和高质量发展中的驱动力问题。生态功能区域的措施要点包括生态修复、生态保护、退耕减牧,以及超载的或贫困的农村人口向外转移等;农业功能区域的策略要点包括农业种植结构调整、基本农田整治、农业节水技术,以及农村人口城镇化等;城镇功能区域的策略要点包括人口产业空间集聚、新型产业培育、已有产业的改造升级、国内外转移产业的引进等。

3 黄河流域生态保护和高质量发展的战略路径与对策黄河流域能矿资源丰富,长期以来一直是国家重要的以煤炭为主的能源输出地区。然而,与长江流域相比,黄河流域生态本底更为脆弱,生态问题更为突出。20世纪末以来大范围的退耕还林还草建设已经使整体生态环境的恶化趋势有所减缓,但长期的能矿资源开发和基础型产业结构使其生态保护面临的形势依然严峻。

3.1 生态恢复保护(1)以生态保护与修复为基点,统筹考虑生态、贫困与“三农”问题。生态保护和高质量发展相互依存,密不可分。黄河流域重要生态区和深度贫困区重叠面大,且以农村地区为主,一些地区对能矿资源短期效益的过度追求,阻碍了农村生态环境的正常恢复,也破坏了原有的农业生产系统。针对黄河中上游重要生态区、深度贫困区等自身发展能力严重缺失的地区,实施一批重大生态-移民-城镇化建设工程,按照“迁得出、能进城、会致富、留得住”的思路,进一步推进重点生态功能区和深度贫困区生态建设,促进区域协调发展,从根本上解决长期存在的生态贫困、农民发展问题。

(2)延续以退耕还林还草为主的生态恢复措施,加快完善生态补偿政策。根据降水和水资源时空分布特点,调整农业种植结构,压缩冬小麦种植规模,扩大饲草种植面积,缓减春旱缺水难题,减少宁南、河套等引黄灌区灌溉面积。黄土高原大致以500 mm多年平均年雨量线为界,以南扩展梯田、以北扩大淤地坝等旱作基本农田建设,进一步扩大坡耕地退耕还林还草的规模。退耕区、退牧区在确保退耕还林还草成果基础上,提出生态恢复保护国家补偿退出路径和机制。针对黄河下游洪水威胁重要河段和城镇岸段,巩固和提高岸堤防洪标准,重点控制区城市防洪标准提高到200年一遇,重点城镇提高到100年一遇,其他地区由20年一遇提高到30年一遇;整治河道岸滩,依托黄河岸堤、沿岸保护利用水系、湿地、林地、草地等自然资源,建设黄河沿岸生态景观风貌带。

(3)结合山水林田湖草工程的实施,推进农村生态环境的综合治理。针对山西及陕北、渭北、宁东等能矿资源开采区,采取地面居民搬迁安置、地下爆破或回填等工程措施,分类分批解决能矿资源采空区历史遗留问题。管控城镇、工业园区、矿区生活生产空间污染物源头排放,提出农村污水集中式、分散式治理新模式,加强汾河、渭河等黄河支流水环境污染综合治理。

3.2 高质量发展(1)利用资源优势和现有技术积累,推进资源产业深加工,逐步完成能源产业结构的调整和升级换代。发挥可再生能源和矿产资源、生物资源、自然和文化景观等比较优势,壮大太阳能、风能、水能等可再生能源开发规模,加快矿产资源绿色开采和加工技术升级改造,形成绿色基础产业体系。

(2)创新科技成果产业化转化机制和资源优势价值化分配体制,积极扶持新型战略性产业,塑造整体高质量运行的国民经济体系。 ①利用生物及农副土特产品资源,发展具有药物疗效或养生功效的生物医药和健康食品产业。针对农牧交错带、晋陕黄河沿岸红枣带、甘陕晋优质苹果带、宁夏硒砂瓜种植区等特色农牧产品,组织或筹建专门的集种养、产品精加工新技术研发和示范于一体的科研团队,为地方特色产业培育提供技术支撑。②激活“三线”国企创新潜势,着力发展机电、电子信息、人工智能等新型战略产业。③依托独特的历史文化和生态景观资源,壮大全域旅游和打造国家公园品牌性旅游产业。挖潜黄河文化思想精髓,弘扬历史上“天人合一”“车同轨、书同文”“丝绸之路”“齐民要术”等开拓创新精神,发扬延安艰苦奋斗优良传统、红旗渠艰苦奋斗精神和西安交通大学“西迁精神”,构建国家战略引领、“一带一路”开放需求拉动、黄河文化思想和社会主义核心价值观支撑的高质量发展新动力系统。

(3)健全空间精细化管治、区域差异化发展和对外开放等现代化管理体系。立足生态、农业和城镇三区及其资源环境承载能力,参照各地新一轮的国土空间规划方案,制定精细化、差异化的空间管治和区域发展政策。夯实“一带一路”陆路走廊基础,打造西安-郑州-太原三大核心城市,带动关中-天水经济区、中原城市群、太原城市群发展,形成中部高质量发展战略高地;培育呼和浩特-包头-银川河套平原、兰州-西宁经济走廊、河西走廊等西部高质量发展增长区;推动胶东半岛融入京津冀协同发展,塑造环渤海国际经济圈。

| [1] |

Global Water Partnership. Catalyzing Change:A Handbook for Developing Integrated Water Resources Management (IWRM) and Water Efficiency Strategies. Stockholm: Global Water Partnership, 2004.

|

| [2] |

敬正书. 中国水利发展报告(水利蓝皮书). 北京: 中国水利水电出版社, 2004.

|

| [3] |

贺缠生. 流域科学与水资源管理. 地球科学进展, 2012, 27(7): 705-711. |

| [4] |

习近平. 在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话. 求是, 2019, (20): 1-5. |

| [5] |

水利部黄河水利委员会.[2011-08-14]. http://www.yrcc.gov.cn/hhyl/hhgk/zs/201108/t20110814_103443.html.

|

| [6] |

李晓宇, 李焯, 袁华, 等. 气候变化情景下黄河天然径流预测研究. 人民黄河, 2012, 34(3): 27-29. |

| [7] |

马雪宁, 张明军, 王圣杰, 等. "蒸发悖论"在黄河流域的探讨. 地理学报, 2012, 67(5): 71-82. |

| [8] |

刘昌明. 对黄河流域生态保护和高质量发展的几点认识. 人民黄河, 2019, 41(10): 158. |

| [9] |

夏军. 黄河流域综合治理与高质量发展的机遇与挑战. 人民黄河, 2019, 41(10): 157. |

| [10] |

石伟, 王光谦. 黄河下游生态需水量及其估算. 地理学报, 2002, 57(5): 595-602. |

| [11] |

金凤君, 马丽, 许堞. 黄河流域产业发展对生态环境的胁迫诊断与优化路径识别. 资源科学, 2020, 42(1): 127-136. |

| [12] |

马丽, 田华征, 康蕾. 黄河流域矿产资源开发的生态环境影响与空间管控路径. 资源科学, 2020, 42(1): 137-149. |

| [13] |

张鹏岩, 李颜颜, 康国华, 等. 黄河流域县域经济密度测算及空间分异研究. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(8): 128-135. |

| [14] |

国家统计局. 中国统计年鉴(2014-2019). 北京: 中国统计出版社, 2014.

|

| [15] |

陆大道, 孙东琪. 黄河流域的综合治理与可持续发展. 地理学报, 2019, 74(12): 2431-2436. |

| [16] |

樊杰, 王亚飞, 梁博. 中国区域发展格局演变过程与调控. 地理学报, 2019, 74(12): 2437-2454. |

| [17] |

樊杰, 王亚飞, 王怡轩. 基于地理单元的区域高质量发展研究--兼论黄河流域同长江流域发展的条件差异及重点. 经济地理, 2020, 40(1): 1-11. |

| [18] |

樊杰. 资源环境承载能力与国土空间开发适宜性评价. 北京: 科学出版社, 2019.

|