2. 中国科学院大学 资源与环境学院 北京 100049

2. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

问题区域(problem regions)的概念最早由欧美发达国家提出[1]。国内学者张可云[2]认为问题区域是指由中央政府区域管理机构依据一定的规则和程序确定的受援对象,是患有一种或多种区域病而且若无中央政府援助则难以靠自身力量医治这些病症的区域,且存在落后区域、萧条区域、膨胀区域3种类型。根据国家发展的四阶段理论[3],面临发展瓶颈的老工业基地属于问题区域中典型的萧条地区[4]。而老工业基地的转型则是世界性的普遍问题[5-7]。

在我国,以资源要素为载体的老工业基地,曾是国家完整工业体系的基石和区域经济发展的重要支撑[8]。但长期以来形成的路径发展依赖和制度锁定,制约和阻碍了其可持续发展。因此,调整改造、振兴转型成为当前及未来一段时期老工业基地发展的重心。这也成为经济研究[9-12]、城市规划与区域发展研究[13-15]、地理研究[16-19]等众多领域的关注重点。但是,不同学科研究视角与支撑理论存在差异。经济学强调经济组织单元和经济要素的作用,核心是根据市场规律进行资源的有效配置,但也离不开政府调控。城市规划领域的研究强调城市发展、城市土地功能对于老工业基地振兴发展的作用,通过调整土地功能,提升经济价值来实现老工业基地的调整改造。地理学对老工业基地的振兴研究则注重自然与人文要素的综合影响和机制,且强调其空间属性和尺度差异。

综合来看,无论是案例式的定性研究、比较研究,还是量化实证研究,都突出了老工业基地是经济、社会问题突出的“地域空间”,也是区域政策作用发挥的“政策空间” [8],还是国家作用层面的“战略空间”。老工业基地的振兴发展是一项长期的、综合的任务,且具有阶段性的特征[20]。“十四五”时期,将是老工业基地振兴发展的重要战略机遇期。在国家经济增速放缓、供给侧改革、增长转型大背景下,高质量发展成为老工业基地振兴发展的新逻辑[21]。

东北地区作为我国老工业基地振兴发展的关键地区,具有特殊的地理区位、经济地位及战略要位。本文基于新时期、新形势下的发展要求,客观分析东北地区振兴发展的矛盾与问题,提出了“十四五”时期,高质量振兴的战略重心和发展路径,以期为东北地区新一轮振兴发展提供价值参考。

1 东北地区振兴战略沿革 1.1 战略沿革东北地区作为新中国工业的摇篮,曾是中国工业化和城市化发展的重要区域。以工业经济主导的区域发展模式,形成了东北地区长期发展的路径依赖。改革开放以来,该地区老旧企业多而效益低,国企改革不彻底而遗留问题多,企业办社会而负担重,城市基础设施老化而环境污染重,社会保障不完善而资金缺口大。这导致东北地区经济发展下滑,就业矛盾尖锐,居民收入下降,由此成为中国的问题区域[22]。

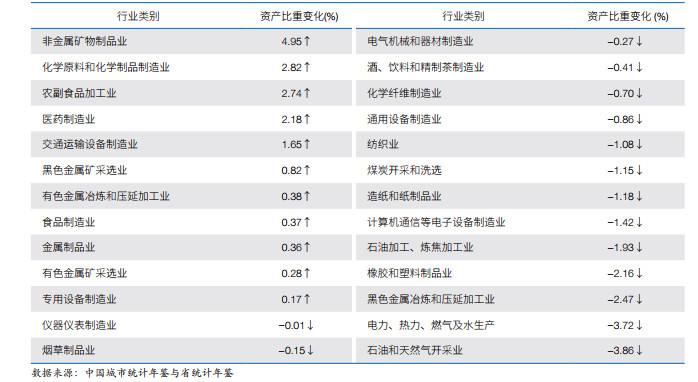

区域发展作为地理学研究的永恒主题[23, 24],具有明显的阶段性[25]。20世纪90年代中期开始,为了解决区域发展问题,东北地区被纳入国家战略而实施振兴。根据各时期的突出问题和振兴政策,东北地区的振兴发展大致分为4个阶段(图 1)。

|

| 图 1 我国东北地区的发展阶段与战略沿革变化 |

第一阶段:1995—2002年。该阶段的特点是“试点、局部、国企”。以试点探索为主,在局部地区推行调整改造,重点围绕国有企业实施改革。1995年,中国决定将辽宁作为“九五”时期老工业基地调整改造的试点;1999年,《关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》的出台标志着老工业基地振兴成为中国发展全局的重大问题;2002年,十六大报告提出“支持东北地区等老工业基地加快调整和改造”,东北地区的振兴发展上升为国家战略。

第二阶段:2003—2013年。该阶段的特点是“推行、全域、国企”。振兴发展覆盖东北地区,以问题为导向,聚焦突出矛盾,以国企改革为主推动振兴发展,以摆脱困境,扭转区域发展态势。2003年中国颁布《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》。2004年国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组成立,这标志着东北地区振兴战略全面启动。中央政府先后实施了一系列振兴政策,相关部委相继出台了配套政策。该阶段,振兴项目较多,政策力度较大,是东北地区发展的“黄金十年” [26]。

第三阶段:2014—2019年。该阶段的特点是“全域、全面、应急”。振兴发展覆盖全域,涉及各部门、各领域,以应急扭转经济下滑和解决“新东北现象”为主,振兴主题是改善环境、增强内生动力、培育新动能。该阶段的振兴政策包括《国务院关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》《推进东北地区等老工业基地振兴三年滚动实施方案》等[27]。

第四阶段:2020年以后。该阶段的特点是“综合、高质、协调”。振兴发展强调综合性,推进经济、社会、文化、生态等多方面的高质量发展,以实现人文与自然的协调和可持续发展。

1.2 振兴经验1995年至今,东北振兴战略已实施了25年时间,总结其主要政策与做法,可形成如下经验。①体制机制创新为关键。体制机制创新是实施振兴战略的首要任务,以国企改革为重点,健全法人治理结构,发展多种所有制经济。②产业结构调整为主攻方向。发挥工业基础、资源和人才等优势,通过技术改造和自主创新促进工业结构优化升级,振兴基础原材料产业和装备制造业,培育高新技术产业。③保障改善民生为根本目的。把解决居民最直接、最现实的利益问题放在突出位置,多渠道扶持失业人员再就业,完善社会保障体系,开展棚户区改造。各级政府改造棚户区超过2.9亿平方米。④统筹推进与重点突破相结合。既注重振兴任务的总体部署与工作整体的推进,又紧抓体制机制创新、历史遗留问题、产业结构优化等主要矛盾,兼顾区域经济社会协调发展。⑤城市群引领与困难地区扶持“两手抓”。振兴战略坚持“两手抓”:“一手”抓城市群的创新引领发展,“一手”抓资源枯竭城市、生态退化地区等困难型地区的振兴发展,解决突出矛盾和问题[7]。

2 东北地区突出问题 2.1 营商环境与资源外流营商环境是伴随社会经济活动过程的各种周围境况和条件的总和。在自然条件受限的条件下,营商环境对区域经济发展仍具有显著的影响[29]。与沿海地区相比,营商环境是东北地区发展的短板。①在处理政府与市场之间的关系问题上,东北地区没有更好地发挥政府的作用。简政放权不到位,实质性权力没有放,行政效率低。政府信用体系不健全,个别部门“错位”“越位”“缺位”问题较重。政府性基金收费种类多,准政府经营性服务收费乱象依然存在,电力、供暖等价格高,企业发展成本高。②东北地区错失了新一轮基础设施建设的发展机遇。 2018年仍有48.4%的地级政区未连通高铁。国省道技术偏低,农牧灌溉工程等基础设施老化失修失管现象严重,邮电通讯设施网络不完善。

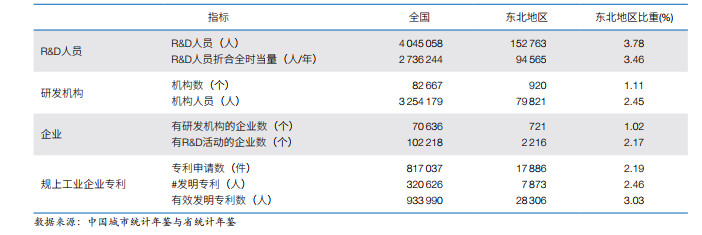

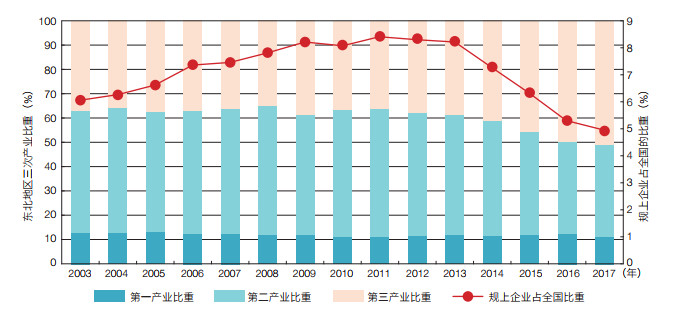

区域发展环境较差促使资源外流,削弱了东北地区的内生发展动力。①因就业机会少、收入低等原因,东北地区长期存在人口外流问题。 2017年,东北三省人口净迁出约35万人。外流人口以高知高技的年轻人及中青年劳动力为主,非农人口达43%。这促使东北地区缺少必要的产业工人和创新型的后备人才。② 20世纪末以来,东北地区大量民营资本甚至国有资本不断外流。本地投资则以金融和矿业为主,较少涉及研发、生产项目。排除规模标准调整因素外,东北规上企业数量在2013年以后出现急速缩减,尽管第三产业比重出现增加,但实际上许多服务型企业、民营企业注册南迁至深圳和珠海等地区[30](图 2)。

|

| 图 2 2003—2017年我国东北地区产业结构与规上企业比重演变 数据来源:中国城市统计年鉴与省统计年鉴 |

产业结构与区域经济效益、空间生产效率密切相关[31]。东北产业发展呈现传统产业优势衰弱、新兴产业发展不足、民营经济不强的特点。①长期以来,东北地区以采选、钢铁、石化、能源等原材料产业为主。因技术装备陈旧、工艺老化、科技含量低[32],这些产业的优势逐步丧失,导致相关行业资产比重逐渐下降(表 1);原本最具优势的装备制造领域,工程机械、机床及冶金等通用设备企业的效益下滑,亏损额持续增加,2016年企业资产负债率达到54.9%,部分企业长期亏损[34]。②新兴产业发展慢,规模优势不明显[33]。 2017年,辽宁战略性新兴产业增速与全国平均水平持平,吉林增速为7.7%,低于全国平均水平3.3个百分点,黑龙江增速更低,哈尔滨仅为1.3%。③民营经济不发达。 2017年企业数量比重为48.03%,但产值比重仅为18.15%。民营经济多为国有企业配套,独立发展能力较差,成规模、成建制、有竞争力的大中型企业极少。

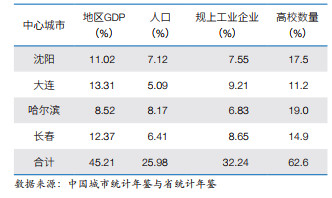

科技创新是产业升级、结构优化的基础动力[35]。①长期以来,东北地区的创新投入不足。 2017年东北地区万人研发(R & D)人员数仅相当于全国平均水平的53.7%,企业R & D人员和研发机构仅占全国的3.78%和1.1%,有R & D活动的企业仅占全国的2.17%;人均R & D支出不足全国平均水平1/2(表 2)。②有限的科技资源投入决定了成果产出相对较少。 2017年东北地区的专利申请量和有效发明专利分别占全国的2.2%和3%,万人专利授权水平和万人发明专利水平仅相当于全国平均水平的34.92%和45.56%。专利资源集中在重化工业,创新仍然聚集在传统优势产业(表 2)。③东北地区科技创新多停留在初始阶段,本地转化率较低[36]。中国科学院大连化学物理研究所5年实现技术转移转化合同额9.1亿元,但其中在辽宁转化的不足4%。2011年,东北地区外流的技术合同额为248亿元,2015年增长到421.1亿元,成果外流比例高达70%— 80%。这影响了东北地区新兴产业发展与传统产业升级,创新驱动尚未成为工业发展的主引擎。

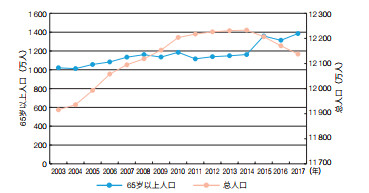

人口要素作为经济社会发展的基础,其规模、结构与空间分布影响着区域消费和经济发展[37]。①东北地区的人口自然增长率较低,且呈现波动式下降。近年来以负增长为主,2017年为−0.27%,这使得东北地区的总人口持续下降。2017年总人口为12 138万人,比2013年减少了98.9万人(图 3)。人口减少降低了需求和供给,导致区域发展缺乏活力[38]。②东北地区的人口老龄化突出。 2003年以来,老龄人口先缓慢增长后下降再急剧增长,从1 021.4万人增长到2017年的1 385.1万人,所占比重从8.57%提高到11.41%(图 3)。这表明东北地区的劳动力成本优势丧失,社会保障压力增大。社保支出成为各级财政的巨大负担,2016年全国有7个省区社保开支入不敷出,东北三省均在其列。

|

| 图 3 2003—2017年我国东北地区总人口与老龄人口变化 数据来源:中国城市统计年鉴与省统计年鉴 |

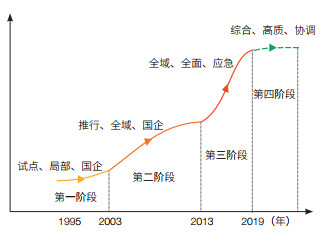

东北地区是我国最早推进城市化且水平较高的地区,但城市发展的虹吸效应与极化发展使得城市之间存在巨大差异[39],这影响了东北国土开发格局。①区域资源过度集中在中心城市,包括经济产业、政治资源、扶持政策等各方面。尤其是许多重大政策、重大工程均赋予了沈阳、大连、长春和哈尔滨。这4个城市集中了东北地区45.2%的经济总量、1/3的规上企业、62.69%的高校资源(表 3)。②中小城市发展基础薄弱,拥有的工业、科教、人才等资源较少,发展活力较低。计划经济时期曾依附于中心城市的经济网络和少数国有集体企业,在改制过程中经济断裂和倒闭,经济实体不断减少;资金、人才等也因交通改善而被邻近大城市所虹吸。③东北地区存在大量特殊类型地区。具体包括边境地区、资源枯竭地区、生态退化地区、相对贫困地区、少数民族地区等。这些地区面临着不同程度的发展困境,并成为东北发展的短板地区[40]。

(1)新形势。 21世纪以来,国内外发展环境的巨变对东北地区的未来发展产生了重要影响。①软环境日益成为区域发展的竞争优势。近年来,中国开始关注地区营商环境的构建,先后出台了一系列指导意见与措施,各地区、各部门持续推进“放管服”等改革。加强营商环境的建设成为东北地区的重要任务。②以发达国家为核心的智能化工业革命成为区域转型升级的驱动力。德国在《德国2020高技术战略》中提出“工业4.0”,2015年法国出台了“工业化新法国Ⅱ”。这为东北地区的产业转型提供了历史机遇。③生态文明是人类文明发展的新阶段。重点是改变以经济利益为导向的国土开发模式,转变产业发展方式,保护生态环境。十九大报告提出加快生态文明体制改革,推动美丽中国建设。④ 2002年以来,国家各部门围绕历史遗留问题相继出台了若干政策。这为东北地区解决“企业办社会”“厂办大集体”等历史遗留问题提供了机遇。⑤主体功能区是中国对国土进行空间管治的新途径。在东北地区,优化开发区、重点开发区、农产品主产区、重点生态功能区、禁止开发区等各类国家级功能区均有分布,除此之外,还包括省级层面的各类功能区。这成为东北地区空间管制的总体框架。

(2)新要求。随着发展环境变化,国家对东北地区提出了新要求,这影响了“十四五”期间东北地区的定位与建设任务。① 2018年,习近平总书记提出新时代下东北振兴是全面振兴、全方位振兴。这表明东北地区要推动经济产业、生态环境、体制机制、开放创新、营商环境、社会事业等各方面、各领域实现振兴。②东北地区是国土开发的重要板块,对全国发展、生态文明与国防建设及地缘政治均具有战略意义。2018年,习近平总书记指出东北地区在维护国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全的战略地位方面发挥着十分重要的作用,关乎国家发展大局。③深度开发是东北地区产业发展的重要短板。 2016年,习近平总书记指出东北地区要以“油头化尾”“煤头电尾”“煤头化尾”“粮头食尾”“农头工尾”为抓手。这要求东北地区按照“五头五尾”的思路,加快产业转型发展,向资源开发和精深加工发展。④生态资源成为东北转型的重要财富。 2016年,习近平总书记提出“绿水青山是金山银山,黑龙江的冰天雪地也是金山银山”。这要求东北地区推动生态优势→产业优势→经济优势转变,实现可持续发展。

3.2 重大关系与矛盾东北作为重要的区域板块,其发展需要协调处理部分重大关系与矛盾。①东北地区的发展不仅是地方发展的诉求,也是国家发展的战略安排,甚至东北亚繁荣的关键。东北地区的振兴发展在遵循区域发展规律的基础上,必须妥善处理国家战略与地方诉求的关系,基于国家任务,兼顾地方发展,综合考虑各方面和各个领域及周边国家的诉求。②东北地区的城市发展存在中心城市与中小城市的明显差距。前者过度集聚了区域发展的各类资源,后者资源要素支撑不足[41]。东北地区需要妥善处理这两类城市的关系,合理布局资源要素。③东北地区需妥善开发均衡发展。东北地区是已经历过大规模工业化和城市化的地区,理论上属于成熟发展阶段而采取均衡发展战略,但现实又处于低迷发展状态,因此需要妥善处理集聚开发与均衡发展。④东北地区须关注公平与效率的关系,合理处理经济发展与社会民生的关系。作为典型的老工业基地,工业生产是主要的经济活动,但改革开放以来社会民生成为其发展“短板”。

4 东北地区高质量发展要点 4.1 总体思路东北地区不仅在过去70多年中,为中国的工业化和城镇化作出巨大贡献,而且在未来建设中仍居于不可替代的战略地位。东北地区是全国实现区域协调发展最困难的地区,要立足全国和东北亚视野,坚持目标导向与问题导向,聚焦全方位问题和长期问题,通过发展格局的战略性调整和产业优势的积极培育,把东北地区建成高品质国土和高福祉生活的家园,为东北地区迎接未来产业科技革命塑造战略储备空间。

“十四五”时期,东北地区的振兴发展要围绕“一个核心、五个战略”,实施“三力并行、三生并推”。东北地区要在全国甚至东北亚发展格局中审视其比较优势,以高质量发展为核心,实施“五个安全”战略,推动提升发展活力、内生动力与区域竞争力“三力”并行,坚持生态、生活和生产“三生”发展并行推进,聚焦推动国土开发结构优化、体制机制改革、生态保护、产业转型升级、社会和谐、环境改善、创新发展等重点建设任务,形成各部门、各领域、各地区的系统化振兴发展。

4.2 生态保护路径坚持生态优先,按照生态分区,聚焦森林、草原、湿地、黑土等生态要素与生态系统,各施其策,打造东北生态安全屏障体系。①草原保护始终是东北地区的重要任务[42]。大兴安岭至阴山北麓以西地区,覆盖呼伦贝尔草原、科尔沁草原、锡林郭勒草原。该地区要结合平衡草畜、禁牧休牧轮牧制度,合理转移人口,降低人口分布密度、活动强度,减少人类对草原的干扰压力。②农牧交错地带坚持以牧促农。通过退耕还草减少耕地数量,鼓励发展旱作农业和雨养农业,压减草甸低洼地区的农业种植,恢复自然草场与自然植被,减少经济作物采伐带来的季节性风沙影响。③加快大、小兴安岭和长白山森林生态功能区建设。完善天然林保护制度,加强森林抚育与保护,提高水源涵养功能。同时,优化协调各种功能,引导森林资源合理利用,合理发展林下产业和森林旅游,妥善解决当地居民就业生活。④加强黑土地资源保护。在三江平原、松嫩平原恢复提高黑土地生产能力,为维系国家商品粮基地稳产高产提供生态保障。⑤保护各类湿地、湖泊。重点保护三江平原湿地生态功能区,遏制湿地生态系统萎缩趋势。

4.3 高质量发展路径根据资源环境承载力与比较优势,优化东北地区国土开发空间格局,积极培育新增长空间,加快发展新生产业。①以开放促开发、促振兴、促发展,进行发展格局的战略性调整。把东北地区分为两大板块:面向东北亚地区,做大做强哈尔滨,培育东北中心城市,增强国际化功能,打造为东北亚次区域的国际合作交流中心;以沈阳为中心引领辽中南城市群发展,积极融入京津冀协同发展,联动山东半岛城市群,共同打造具有世界意义的环渤海都市连绵区。②坚持创新驱动,创建具有东北特色的创新体系。依托丰富的大学科教资源,加快建设国家级科技创新中心,激活计划经济时期国企各类科研设计研究院,带动国有企业发展,加大创新成果转化与产业化,活化区域发展动能。③依托农业、林业、畜牧业和渔业等各类资源,加强生物技术与绿色制造技术应用。推动资源精深加工,完善产业链,积极发展集生态农业、生物医药、食品等于一体的大生物产业,建设为普惠中小城市、普惠城乡、普惠政府的大产业。以此,巩固战略性农业生产基地。④以培育战略储备空间为目标,推动收缩性城市转型发展。加强人居环境建设,改善城市风貌与营商环境,建设低生活成本、生活安逸性较高、发展空间较大的宜居宜业城市,为未来抓住新产业发展机遇奠定基础。

5 结论与讨论东北地区是典型的衰退型老工业基地,其振兴发展对实现我国区域协调发展具有重大支撑作用。东北地区的振兴发展以来,先后形成了局部试点、全域推行和全域应急等阶段,取得了丰富经验。目前,东北地区仍面临营商环境较差、创新驱动较弱、新兴产业滞后、资源外流、城镇差距等新问题。当前营商环境成为区域发展的竞争优势,随着智能化工业革命开始启动,主体功能区成为中国实施国土管制的主要途径。国家也对东北地区在新时代下的发展提出了新要求。

“十四五”期间,东北地区必须妥善处理国家战略与地方诉求、中心城市与中小城市、经济发展与社会民生等重大关系与矛盾;坚持目标导向与问题导向,聚焦全方位问题和长期问题,实施发展格局的战略性调整和产业亮点的积极培育,重点是通过降低草原人类活动压力、调整农牧交错带发展方式、保护森林和黑土等途径加强生态保护;通过把哈尔滨打造为东北亚国际合作交流中心、以沈阳为中心推动辽中南城市群打造环渤海都市连绵区、推动收缩性城市宜产宜业、宜居宜游建设等途径优化空间格局;通过国家级科技创新中心建设激活各类要素、整合资源,构建大生物产业等途径推动产业转型。以此,把东北地区建成高质量的国土空间和生活家园,为东北地区迎接未来产业科技革命塑造战略储备空间。

| [1] |

Brown S. Problem regions of Europe. New Zealand Journal of Geography, 1978, 64(1): 35-35. |

| [2] |

张可云. 区域经济政策. 北京: 商务印书馆, 2005.

|

| [3] |

Friedmann J. Regional Development Policy:A Case Study of Venezuela. Cambridge: The MIT Press, 1966.

|

| [4] |

陈秀山, 孙久文. 中国区域经济问题研究. 北京: 商务印书馆, 2005: 201.

|

| [5] |

Hudson R, Scott A J, Scott A J. New industrial spaces:Flexible production organization and regional development in north America and western Europe. Economic Geography, 1989, 65(2): 168. |

| [6] |

Grabher G. The weakness of strong ties: The lockin of regional development in the Ruhr area//Grabher G. The 8 Embedded Firm on the Socioeconomics of Industrial Networks. New York: Routledge, 1993.

|

| [7] |

Wei Y H D. Regional development in China:Transitional institutions, embedded globalization and, hybrid Economies. Eurasian Geography and Economics, 2007, 48(1): 16-36. |

| [8] |

彭澎. 中国问题区域识别的意义及其构想. 经济问题探索, 2009, 30(4): 7-13. |

| [9] |

张可云. 东北老工业基地振兴的难点与重构新思路. 中国发展观察, 2016, 12(2): 15-17. |

| [10] |

朱艳丽. 东北老工业基地可持续发展研究--基于内生经济增长理论. 人口学刊, 2016, 38(6): 46-53. |

| [11] |

郭浩淼, 崔日明, 孟令岩. 东北老工业基地发展开放型经济的挑战与对策--以辽宁老工业基地为例. 经济纵横, 2016, 32(1): 65-69. |

| [12] |

廖敬文, 张可云. 东北老工业基地经济复原力:一个四维分析框架与实证研究. 改革, 2019, 32(1): 64-76. |

| [13] |

王佳文, 王磊, 胡继元. 东北老工业基地城市转型的规划思考--以《鞍山市城市总体规划(2013-2020)》为例. 城市规划, 2014, 38(S2): 105-113. |

| [14] |

游敏, 许新宇, 赵一鸣, 等. 基于城市转型的老工业基地城市设计策略. 规划师, 2015, 31(S2): 130-135. |

| [15] |

赵家辉, 李诚固, 马佐澎, 等. 城市精明收缩与我国老工业基地转型. 城市发展研究, 2017, 24(1): 135-138, 152. |

| [16] |

张平宇, 马延吉, 刘文新, 等. 振兴东北老工业基地的新型城市化战略. 地理学报, 2004, 71(S1): 109-115. |

| [17] |

金凤君, 张平宇, 樊杰, 等. 东北地区振兴与可持续发展战略研究. 北京: 商务印书馆, 2006.

|

| [18] |

李连刚, 张平宇, 谭俊涛, 等. 区域经济弹性视角下辽宁老工业基地经济振兴过程分析. 地理科学, 2019, 39(1): 116-124. |

| [19] |

马晓蕾, 马延吉. 基于DEA模型的东北老工业基地装备制造业效率评价. 中国科学院大学学报, 2015, 32(5): 627-634. |

| [20] |

李许卡, 杨天英, 宋雪. 东北老工业基地转型发展研究--一个文献综述. 经济体制改革, 2016, 34(5): 42-49. |

| [21] |

安树伟, 李瑞鹏. 高质量发展背景下东北振兴的战略选择. 改革, 2018, 31(7): 64-74. |

| [22] |

魏后凯. 东北经济的新困境及重振战略思路. 社会科学辑刊, 2017, 39(1): 26-32, 2. |

| [23] |

陆大道. 区域发展及其空间结构. 北京: 科学出版社, 1995.

|

| [24] |

樊杰, 王亚飞, 梁博. 中国区域发展格局演变过程与调控. 地理学报, 2019, 74(12): 2437-2454. |

| [25] |

齐元静, 杨宇, 金凤君. 中国经济发展阶段及其时空格局演变特征. 地理学报, 2013, 68(4): 517-531. |

| [26] |

徐光瑞, 韩力, 张亚丽. 东北老工业基地再振兴之路. 工业经济论坛, 2014, 1(5): 66-72. |

| [27] |

姜庆国. 新时代东北老工业基地振兴再思考. 求是学刊, 2018, 45(4): 76-83. |

| [28] |

王成金. 老工业城市调整改造的理论与实践. 北京: 科学出版社, 2019.

|

| [29] |

董志强, 魏下海, 汤灿晴. 制度软环境与经济发展--基于30个大城市营商环境的经验研究. 管理世界, 2012, 28(4): 9-20. |

| [30] |

陈晓东.深化改革加快东北老工业基地振兴.中国社会科学报, 2018-03-21(4).

|

| [31] |

柯善咨, 赵曜. 产业结构、城市规模与中国城市生产率. 经济研究, 2014, 49(4): 76-88, 115. |

| [32] |

刘晓静. 东北地区产业升级路径依赖研究--基于比较优势演化视角. 经济问题, 2017, 39(5): 11-19. |

| [33] |

黄群慧, 石颖. 东北三省工业经济下行的原因分析及对策建议. 学习与探索, 2016, 38(7): 100-112, 176. |

| [34] |

刘雅君. 东北地区产业结构现状及升级效率测算. 学习与探索, 2018, 40(4): 118-125. |

| [35] |

徐晔, 陶长琪, 丁晖. 区域产业创新与产业升级耦合的实证研究--以珠三角地区为例. 科研管理, 2015, 36(4): 109-117. |

| [36] |

陈艳杰. 对东北地区经济技术自主创新存在的问题与对策措施. 全国流通经济, 2017, 32(7): 44-45. |

| [37] |

郑君君, 朱德胜, 关之烨. 劳动人口、老龄化对经济增长的影响--基于中国9个省市的实证研究. 中国软科学, 2014, 29(4): 149-159. |

| [38] |

沈冠辰, 朱显平. 东北老工业基地人口资源与经济发展研究. 人口学刊, 2017, 39(3): 106-112. |

| [39] |

赵映慧, 修春亮, 姜博, 等. 1990年以来东北地区三大城市群的极化发展. 经济地理, 2010, 30(5): 738-743. |

| [40] |

孙平军, 修春亮. 东北地区中老年矿业城市经济系统脆弱性. 地理科学进展, 2010, 29(8): 935-942. |

| [41] |

王士君, 宋飏. 中国东北地区城市地理基本框架. 地理学报, 2006, 61(6): 574-584. |

| [42] |

陈群元, 宋玉祥. 东北地区可持续发展评价研究. 中国人口·资源与环境, 2004, 14(1): 80-85. |