2. 中国科学院大学 资源与环境学院 北京 100049;

3. 山东理工大学 经济学院 淄博 255012;

4. 中国科学院科技战略咨询研究院 北京 100190

2. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. School of Economics, Shandong University of Technology, Zibo 255012, China;

4. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

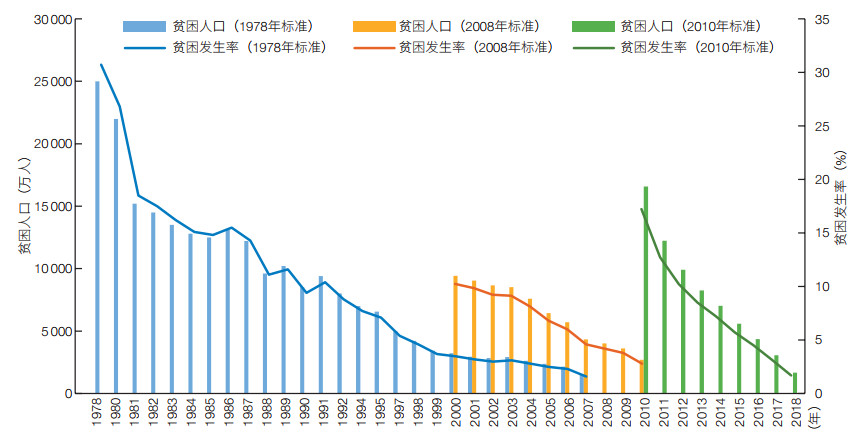

贫困是人类发展面临的重大挑战,也是长期困扰包括中国在内的发展中国家的世界性难题,在联合国2030年可持续发展目标(SDGs)中,消除贫困位列17项目标之首。经过改革开放40年的反贫困实践,中国在解决绝对贫困方面取得卓越成就,成为世界上减贫人口最多的国家,也是率先完成联合国千年发展目标的国家和地区之一[1, 2]。按照世界银行绝对贫困线标准测算,至2012年中国贫困人口减少了7.9亿人,占全球同期减贫人口总数的70%以上[3, 4]。自2013年我国实施精准扶贫战略以来,中国反贫困事业进一步取得历史性突破,按照2011年确定的农民人均纯收入2 300元(2010年不变价)的国家扶贫标准,我国贫困人口从2012年底的9 899万人减少到2018年底的1 660万人,平均每年减贫人口1 373万人,贫困发生率也由10.2%下降到1.7%(图 1)。不难预见,到2020年中国将实现消除绝对贫困人口的目标,这将成为世界反贫困史上的重要里程碑。与此同时,也需清醒地认识到,面向“两个一百年”的奋斗目标,中国绝对贫困人口脱贫和贫困县摘帽,并不意味着贫困消失和反贫困工作终结。在2020年以后,贫困还将以相对贫困形式存在,其长期性、艰巨性及复杂性仍然存在,以解决相对贫困为主的反贫困工作还将继续。

|

| 图 1 1978—2018年中国贫困人口总数与贫困发生率变化 |

相对贫困反映了收入水平低于社会平均收入一定程度的社会生活状态,突出表现在收入差距拉大,并由此导致部分低收入人口在生产生活、社会参与等方面边缘化和弱势化[5, 6],国际上将全部人口收入中位数的50%—60%以下作为相对贫困线。按此标准,中国相对贫困人口的总数及区域分布依然具有稳定性,即便国定贫困市、县全部脱贫摘帽,这类县域的经济发展水平与全国平均水平的比例关系尚未根本改变。也就是说,在脱贫攻坚阶段解决了贫困地区的绝对贫困,但返贫风险仍然存在、相对贫困问题依然严峻,由生存性贫困逐步向发展性贫困转变、由单一收入贫困向多维贫困转变,且人口老龄化导致贫困等成为新的脱贫挑战。未来,这些相对贫困地区如何高质量发展并与其他地区同步实现现代化,将是相较于解决绝对贫困阶段而言更具系统性的持久战。为此,“十四五”时期,依然要重视反贫困问题,把反贫困工作的重点从解决绝对贫困地区的精准扶贫,逐步转变为综合施策推动相对贫困地区的高质量脱贫,并以高质量脱贫推动区域高质量发展上来。

1 相对贫困地区高质量发展的基本内涵一般而言,区域高质量发展是在经济效益持续增长过程中,生态效益和社会效益基本同步的增长过程,并呈现因地域功能不同而分异出各种发展模式[7, 8]。区域高质量发展的内涵通常包括:追求区域间效益等值,要求缩小经济差距且将生态、社会价值化,以由经济效益、社会效益和生态效益构成的人均差距不断缩小为标志;既要寻求短期效益最优,又要顾及长远效益最优,建立在社会经济系统与资源环境系统的可持续发展之上,在短期侧重增强经济竞争力的同时,也要有利于生态系统的可持续性及社会公平性[9, 10]。

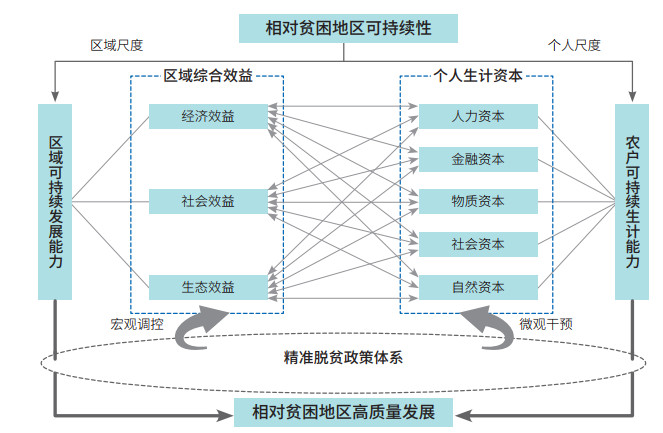

在相对贫困地区,其高质量发展在区域尺度上表现为短期和长期均实现经济效益、社会效益、生态效益的同向发展,当在近期无法有效消除区域间人均差距时,可以通过基本公共服务等值化为载体促进区域高质量发展,这与个人尺度上相对贫困人口的可持续生计建设是高度一致的(图 2)。

|

| 图 2 相对贫困地区高质量发展的区域与个人尺度可持续性模型框架 |

可持续生计反映在制度因子、风险因子和脆弱环境约束下,微观主体能够保持乃至增强资产基础(包括人力资本、金融资本、社会资本、物质资本和自然资本),并且在面临外界冲击和压力时能够恢复的谋生方式[11, 12]。一方面,可持续生计强调包括自然资本在内的生计资产对生计策略的重要性,其生计是通过投资形成适合自身状况的资本组合,并选择与资产禀赋相一致的生计策略,从而实现自身效用最大化。可见,可持续生计框架在微观主体经济活动和区域高质量发展之间建立起桥梁,为从微观上理解人类活动和自然地理环境的冲突与耦合提供了新的视角。另一方面,可持续生计还强调改善微观主体发展面临的制度环境、风险环境的重要性,认为良好的制度设计和基础设施是农户增强资产积累、改善生计行为的前提条件。这需要区域中的地方政府从社会福利最大化的目标出发,通过提供“支持性环境”(enabling environment)、消除外部影响、提供公共产品等降低个体生计资本的形成成本,从而改善相对贫困人口生计策略的选择。

也就是说,个人尺度下获得的知识和技能的人力资本、现金流资本化的金融资本、生产生活物资的物质资本等不断累积放大,使区域经济效益增加;通讯设施、基础设施、公共服务设施等物质资本,以及对外部企业或组织联系机会的社会资本等的累积,带来了区域社会效益增加;土地和水自然资源存量、生态服务功能、灾害风险防范等自然资本和资源利用技术、污染处置技术人力资本,以及生产工具等物质资本的改善,有利于区域生态效益增加。最终,至区域尺度时,将意味着相对贫困地区的可持续发展能力系统性、整体性累积放大,相对贫困地区与相对贫困人口的可持续性发展目标相互促进,并共同构成了以可持续性为标尺的新时代相对贫困地区高质量发展。

2 相对贫困地区高质量发展的约束条件根据相对贫困地区高质量发展的基本内涵,以及区域与个人尺度可持续性的一致性,对2020年全面解决绝对贫困之后我国相对贫困地区高质量发展的约束条件作进一步推断,还存在以自然承载力与自我发展能力的内部约束条件,以及区域差距与全球变化的外部约束条件。

2.1 内部约束:自然承载力与自我发展能力 2.1.1 自然承载力与生计脆弱性自然承载力由资源、环境、生态和灾害4个维度的可持续属性构成[13]。相对贫困地区自然地理条件复杂多样,导致当地自然承载力的原值低,已被人类占用的承载力余量少,未来可供持续利用的承载力潜力小。

我国土地资源要素的强约束区域主要分布于青藏高原、豫皖鄂湘赣、云贵高原等地区;水资源要素的强约束区域集中成片分布于黄淮海平原、黄土高原、东北平原、河西走廊、四川盆地等地区;生态要素的强约束区域集中分布在新疆南疆、青藏高原、黄土高原地区及阿拉善盟、云贵高原、秦巴—武陵山区、华南山地丘陵等地区。

从要素空间匹配来看,土地—水资源约束在黄淮海平原和天山北坡等地区、土地—生态约束在青藏高原和云贵高原及南方山地丘陵地区、生态—水约束在黄土高原地区十分显著[14]。不难看出,我国相对贫困地区地貌结构以山地丘陵为主,自然承载力在这些维度下较为薄弱,约束性要素类型多样且具有共轭性,支撑性要素空间匹配程度偏低。同时,相对贫困地区通常为江河流域的分水岭和源地,人口发展、经济增长、污染物排放等承载对象的压力,易触发区域生态系统、地质环境、环境容量等承载体的响应,使之受到水土流失、土地石漠化与沙漠化威胁,造成生态环境退化、人地关系失调[15]。

2.1.2 长效可持续生计与自我发展能力我国相对贫困地区集中分布在青藏高原腹地、太行山区、秦巴山地、武陵山区、乌蒙山区、桂西山区等地区,远离江河干流和下游低平地及社会经济较先进的区域性中心城市,这种边缘性和相对封闭性格局长期以来基本保持不变,受到区外物质与能量输入的天然阻滞,设施配套受限、先进技术扩散迟缓[16]。加之公共卫生、医疗服务和教育水平较低,局部地区依旧存在脱贫后返贫的隐患,这无疑会降低脱贫稳定性。

在经济发展方面,相对贫困地区自身城镇化和工业化水平低,中心城市(镇)的集聚能力弱、乡村聚落分散;产业结构比较单一,产业融合带动能力不足,且市场体系建设滞后,致使市场对资源的配置作用难以充分发挥;产业基础的薄弱及实用人才的缺乏,难以充分激活农村发展的潜力;水土资源条件、能源矿产资源、自然和文化旅游资源等资源价值未能充分实现。我国当前反贫困工作中,依然侧重于对农村贫困户物质经济基础的改善,对边缘贫困群体非经济层面的个人自我发展能力培育不足,这导致返贫风险的结构性因素仍然存在。

2.2 外部约束:区域差距与全球变化 2.2.1 区域差距与传统路径依赖区域发展不平衡问题对于相对贫困地区的治理而言依旧是重要约束。尽管2020年我国将实现贫困县全部摘帽,但在东、中、西部发展不均衡,城乡发展差距,以及区域差距和城乡差距形成的叠加效应下,如果以经济理性作为普遍遵循,那么市场经济条件下相对贫困地区及乡村资源的人均占有不足、分配不均所产生相对贫困群体的边缘化未能扭转,区域落差和城乡落差将无法根本性转变。

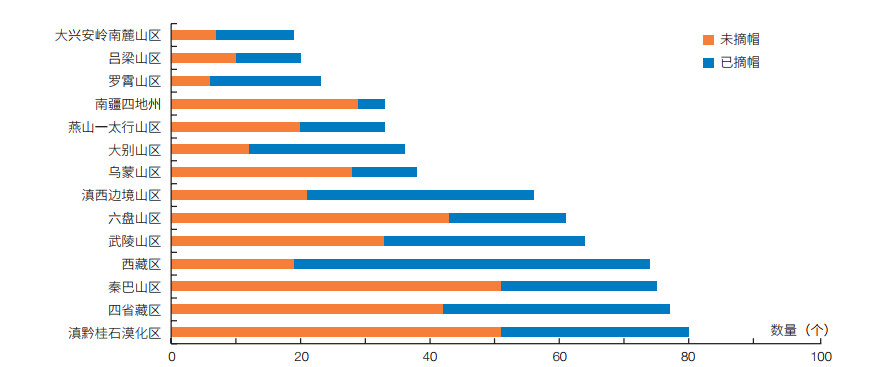

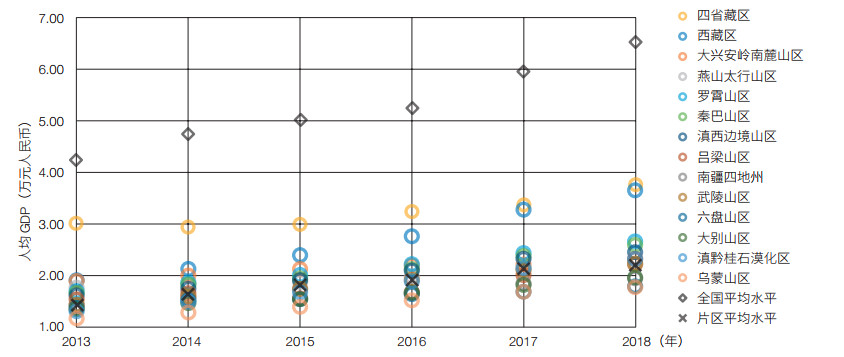

近10年以来,甘肃、青海、西藏、云南、贵州、广西等脱贫任务重的省份与其他省份的经济发展差距仍在增大,人均国内生产总值(GDP)差值由2010年的30 615元上升为2018年的52 342元。特别是在我国14个连片贫困区,尽管贫困发生率大幅降低,已“摘帽”贫困县快速缩减(图 3),但按照相对贫困的视角考量,连片贫困区仍远低于全国的平均水平,且绝对差距进一步拉大。2018年,连片贫困区中人均GDP最高的四省藏区人均GDP仅为全国的58.3%。而且,从绝对数量来看,2018年各片区人均GDP与全国平均水平的差距进一步拉大,2018年人均GDP与全国平均水平的差距增量基本都在10 000元以上。通过对连片贫困区内部的对比发现,内部的发展差距进一步加剧,在四省藏区、六盘山区、罗霄山区和西藏区的人均GDP极大值与极小值的差值均在10倍以上(图 4)。无论在全国层面,还是城乡间、城市和农村内部,巨大的收入与发展差距容易导致新产业、新路径承接能力受限,难以摆脱传统路径依赖,使得相对贫困从暂时性状态演变为长期状态。

|

| 图 3 2016—2018年中国连片贫困区内贫困县“摘帽”情况 |

|

| 图 4 2013—2018年中国连片贫困区人均GDP变化 |

经济全球化、全球气候变化等全球尺度的冲击和趋势会对区域层面造成影响,而相比发达地区,其负效应的影响程度对相对贫困地区更为凸显。

在当前及未来“全球化”与“逆全球化”并存的国际形势下,我国经济下行压力较大,外部环境的不确定性增大,相对贫困地区产业就业等方面约束性增强。特别是受中美经贸关系的影响,叠加世界经济走弱等因素,未来我国的贸易可能会有更多的不确定性隐忧,投资、生产、消费将会受到一定的冲击。

同时,在全球气候增暖的趋势下,相对贫困地区受气候变化的影响更为严峻。相对贫困人口获取各种生计资本的能力受限,也减少了谋生活动选择范围,加剧了生计风险度和脆弱度[17, 18]。这些因素将影响相对贫困地区的经济发展及农村人口增收的能力,而这种外部环境的长期性和复杂性也决定了巩固、拓展脱贫成果的长期性和持续性。

从地缘政治视角来看,相对贫困地区多地处我国边境地带,在国防安全、生态安全、民族安全格局中具有十分重要的地缘影响,在历史、现实并在未来领土安全、民族团结和社会稳定大局中都将扮演重要而独特的角色。

3 相对贫困地区高质量发展综合施策路径按照全国区域发展格局演变规律和相对贫困地区高质量发展的概念模型,未来相对贫困地区的高质量发展目标在个人尺度体现为:①实现收入获得,相对贫困人口参与生产生活和生态保护活动的综合价值得以全面发挥,收入水平和生活质量明显提高;②实现能力获得,基本公共服务等值化的同时,相对贫困人口的发展能力、发展条件、发展机会等得到提升,抵抗市场风险和自然风险的能力得到改善;③实现精神获得,培育相对贫困人口的个人内生动力、提升社会和文化资本,在尊严和自我实现方面的精神需求得到满足。

在区域尺度则体现为:①实现人口与经济的空间均衡,逐步实现各相对贫困地区的人口和经济在总量中所占比重基本一致;②实现人口经济与相对贫困地区的地域功能适宜性空间均衡,以人口经济规模在自然承载力可承载区间内为底线;③实现与由自然承载力、战略区位、系统整体性等构成的地域功能适宜性空间分布相吻合;④实现相对贫困地区的区域发展数量增长与质量增长的空间均衡。为此,突破内外约束条件并创新相对贫困地区发展模式,综合施策路径的重点有4个方面。

3.1 引导人口及发展要素合理流动,跨区域互动形成先富帮后富的新格局站在全局视角谋划跨区域先富帮后富的新格局,将引导相对贫困地区人口及发展要素合理流动作为关键。针对我国相对贫困地区在生态空间内人口规模仍然偏大、农业空间内人口密度仍然偏高的现状,进一步疏散生态敏感和重要地区、粮食安全保障和重要农产品供给地区的超载人口,采取有效疏散途径,适度地降低人口规模与密度。在大尺度上,依托城市群、都市圈发展,推动相对贫困地区超载人口向城市群地区及其内部的都市圈集聚,建立相对贫困地区超载人口疏解,以及资源配置、市场融入的引导机制,重点提升疏解人口迁徙能力和再就业能力的培育。在中小尺度上,合理配置人口的空间分布,按照主体功能定位形成人口分布的中心—边缘模式,引导人口经济向中心城市集聚,建立相对贫困地区城乡间人口相互流动机制,带动城乡一体化发展。

在提升全国整体城镇化水平的同时,使相对贫困地区能按照主体功能定位,遵循生活空间宜居、生产空间集约、生态空间秀美的要求,实现国土空间开发保护格局的系统优化。此外,强化贯穿沿海与内陆地带的东西向开发轴带建设,完善形成新时期跨区域互动的国土空间开发基本骨架。建议进一步延伸既有沿长江通道和陆桥通道,以川藏铁路建设为契机,将沿长江通道发展轴带由川滇地区向西延伸,串联拉萨、林芝等青藏高原的重要节点城市,并与中巴、孟中印缅经济走廊联系互动,面向新亚欧大陆桥共建机遇,将陆桥通道发展轴带由天山北坡城市群向西延伸至边境地区,提升内外联动、双向互济的纽带作用。同时,增加珠江—西江发展轴带,改变长江以南缺少东西向发展轴带的局面——以粤港澳大湾区为龙头带动,为小西南地区注入经济增长活力的同时,促进拓展面向中南半岛、北部湾沿岸、东盟各国为主的对外经济双向合作空间。

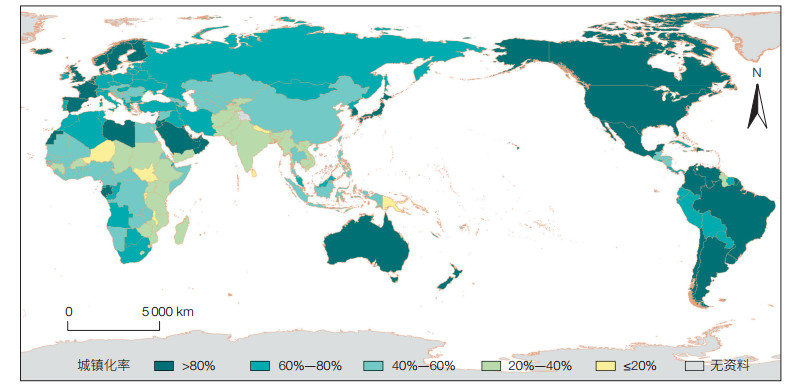

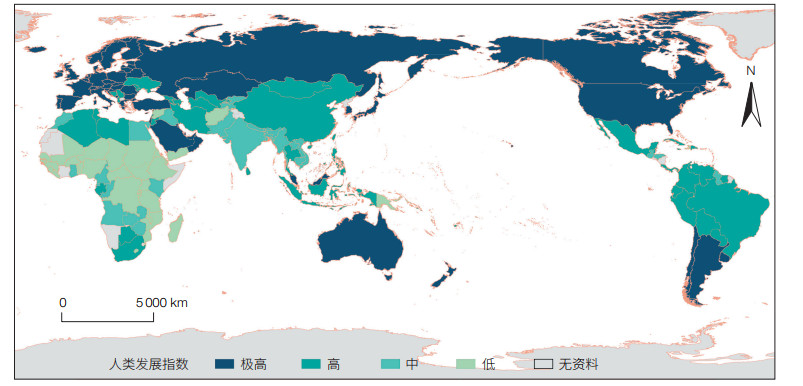

3.2 立足区域综合承载力客观条件,重塑城镇乡村互动与等值发展的新面貌城镇化是现代化的必由之路,但城镇化水平并不等于现代化水平,只有健康的符合区域综合承载力客观条件的城镇化才是相对贫困地区走向现代化的正确道路。世界城镇化历程证明了这一点,在拉丁美洲等地区存在着高城镇化水平但现代化水平并不高的现象(图 5和6)。因此,我国的城镇化进程必须走健康可持续的城镇化道路。相对贫困地区承载力特征决定了通常不具备大规模、集中式城镇建设的条件,而局部适宜建设区空间分布亦较为分散。基于这一客观条件,重塑相对贫困地区城乡新面貌:一方面,构建以综合性的城区为核、若干功能城镇(园区)为节点的“一核多组团式”中心城市。培育中心城市的集聚和辐射作用,加大中心城市集约紧凑程度,完善城市配套设施,突出生产中心、商品集散中心、技术信息中心、科教文卫服务中心等综合服务功能,带动相对贫困地区腹地从相对封闭向全方位开放转变,促进区域投资环境改善和贫困地区面貌改变,以中心城市的现代化引领整体发展。另一方面,以县城和重点镇为公共服务等值化的空间载体,结合地方能源矿产开发与加工、生物资源及农副产品加工贸易、自然和人文旅游资源利用等资源主导型产业的发展布局,以据点式小城镇开发为主体形态,推进相对贫困地区城镇化进程。

|

| 图 5 2018年世界城镇化水平分布 |

|

| 图 6 2018年世界人类发展指数(HDI)分布 |

应摆脱城镇化的规模与速度束缚,探索重生态环境、重生活品质、重百姓感受、重可持续发展的新型城镇化发展模式,注重静怡、美丽、幸福的生活方式,使居民在经济上未必属于收入领先,但在生活上具有较高幸福指数。未来将半城镇化作为相对贫困地区城镇化空间形态的一种补充形式,发挥山地丘陵地区旅游休闲资源、能源与矿产资源及生物与农副产品资源优势,变地理位置偏远劣势为专业小市场发育及物流运输业发展的后发优势,通过半城镇化、非农产业化和农业现代化的一体化发展,推动主要就业形式、收入来源构成、公共服务和基础设施条件、生活方式和社区文化等方面与城镇化地区相接近。

此外,相对贫困地区综合承载力的复杂性要求必须对城镇乡村格局进行精细化管理,实施可行性研究,评估资源环境支撑条件;在规划先行的同时,引导城乡建设过程的集约高效,坚决杜绝粗放式开发对国土空间资源的浪费;切实严格控制建设用地,按照底线管理进行开发强度控制,建立部门红线管控体系,促进其发展从传统的外延型、粗放型转向集约型、节约型。

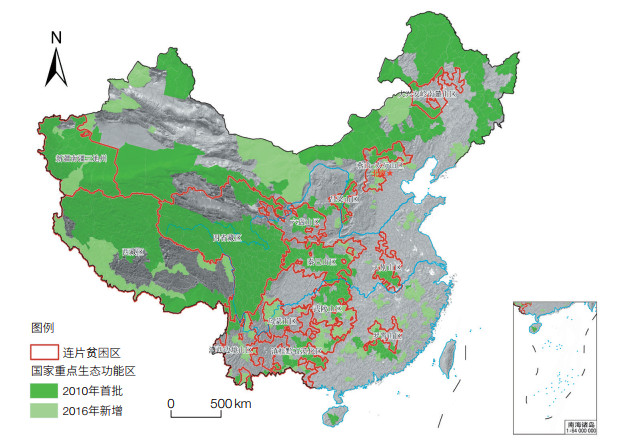

3.3 深入推动生态和资源优势价值化,通过体制和科技创新激活后发优势为保持并提高生态产品供给能力和生态安全保障水平,2016年国务院批复将国家重点生态功能区的县(市、市辖区、旗)数量由首批的436个增加至676个,连片贫困区中国家重点生态功能区数量从270个增加至377个,所占比重从首批39.88%提升至2016年的55.69%。这反映出我国的区域发展战略中,相对贫困地区在绿色发展理念引领下,加强生态保护和修复、严格按照主体功能区定位谋划发展的总体基调进一步强化(图 7)。

|

| 图 7 国家重点生态功能区和连片贫困区分布图 |

为此,相对贫困地区应紧密依托在生物资源、农产品资源、民族文化资源、能矿资源等生态和资源方面的天然优势,运用体制和科技杠杆撬动现代产业增长点。一方面,创新促进其价值化的体制机制,把经济收益分配作为重要抓手,建立生态与农业产品的国家购买和生态农产品补偿制度,在动态调控中助推农业和生态区域实现生态、社会与经济效益相统一;通过市场机制,运用洁净能源配额制、碳排放市场交易、生态安全体系建构的共同责任分担机制等,实现资源和生态产品的价值化和市场交易过程。另一方面,以生命科学和生物技术为先导,推进相对贫困地区的创新突破与产业发展深度融合,紧扣资源的绿色开发与产业绿色布局,建立绿色有机食品的原料生产和深加工基地,打造生物制药主导产业,培育具有生物特色的高寒保健、康养、医药基地;以生态绿色为基底,以国家公园、各类风景名胜区构成全域旅游的开发建设模式,充分利用民族特色文化及特色产品,发挥“旅游+工农业”“旅游+文化”“旅游+体育”“旅游+康养”等综合联动效应,实现全域旅游与工农业、文化、体育、康养等业态的融合发展,培育形成这类后发优势地区的绿色发展新动能。

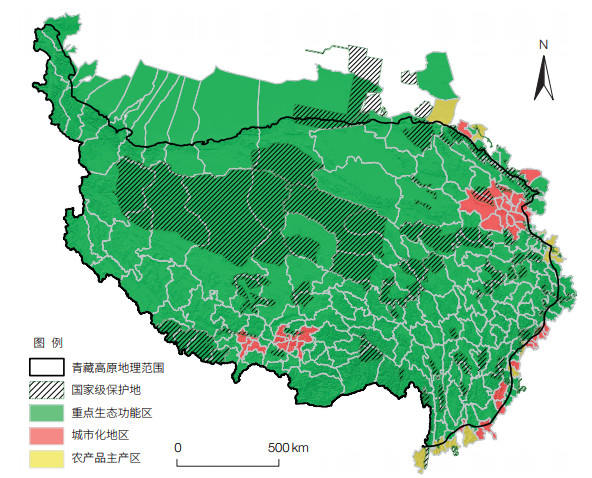

3.4 聚焦深度贫困地区重点攻坚,以青藏高原为主攻地和先行示范区长期以来,青藏高原是我国面积最大的集中连片贫困区,其人口少、资源多且地缘意义突出。同时,青藏高原是一个相对完整、极其独特的生态系统,在全人类社会发展和全球自然环境变化历程中,保持着其自然和人文生态系统的相对原真性。在全球尺度上,青藏高原是北半球气候变化的“启张器”“调节器”也是“亚洲水塔”;在洲际和国家尺度,则是东亚气候稳定重要屏障、中国东部生态景观形成主因;在局地和地方尺度,则维系生态系统稳定、提供农牧业生产资源基础、创造城镇化环境条件(图 8)。因此,未来要将深度贫困的青藏高原作为相对贫困地区反贫困持久战的主攻地和先行示范区,引导当地人口向非农产业发展的核心区和城镇集聚,以强度小于1 %的土地低密度开发、实现对99%以上的国土空间严格的生态保护,进一步降低自然保护地、牧区的人口密度和资源环境压力。

|

| 图 8 青藏高原所辖县域的主体功能区分布示意图 |

同时,创新自然保护地和国家公园机制体制,通过山水林田湖草生命共同体整治的综合效益尤其是生态效益增值过程,持续增强青藏高原具有全球意义的生态系统保护价值,反映人类文明的文化多样性传承价值。通过生态旅游、科研科普、自然体验、生态教育等国家公园主题活动,把当地居民纳入国家公园建设与经营当中;以资本性收入和工资性收入解决长效生计问题,建设地球第三极国家公园群,实现国家公园建设与当地牧业发展、文化建设、乡村振兴、城镇化有机互动,打造具有全球影响的中国生态文明建设的靓丽名片和相对贫困地区的反贫困亮点工程。

4 展望“十四五”时期可作为应对相对贫困长期性的起步期,探索制定灵活精准的相对贫困人口和地区识别标准,使2020年后精准脱贫政策具有一定延续性,防止断崖式终止的同时,逐步建立稳定脱贫和防止返贫的常态化反贫困长效机制。将相对贫困地区公共服务与县域经济发展、乡村振兴紧密结合,注重各类脱贫政策与资源整合,防止政出多门,放大政策组合效应,形成各类反贫困政策工具的合力。进一步发挥移动互联网、大数据、物联网等新技术,形成集中式、分布式、流动式相结合的高质量基础设施和公共服务保障体系,多渠道解决相对贫困地区社会服务资源的结构性矛盾。未来,还需关注老龄化、农村空心化导致相对贫困等新近出现的贫困问题,提前应对老年人口基数大、老龄化速度快带来的“未富先老”、空巢和独居老人的老年贫困。

| [1] |

何秀荣. 改革40年的农村反贫困认识与后脱贫战略前瞻. 农村经济, 2018, (11): 1-8. |

| [2] |

汪三贵, 曾小溪. 从区域扶贫开发到精准扶贫--改革开放40年中国扶贫政策的演进及脱贫攻坚的难点和对策. 农业经济问题, 2018, 39(8): 40-50. |

| [3] |

李培林, 魏后凯, 黄承伟, 等. 中国扶贫开发报告(2016). 北京: 社会科学文献出版社, 2016.

|

| [4] |

马文武, 杜辉. 贫困瞄准机制演化视角的中国农村反贫困实践:1978~2018. 当代经济研究, 2019, (5): 32-42. |

| [5] |

孙久文, 夏添. 中国扶贫战略与2020年后相对贫困线划定--基于理论、政策和数据的分析. 中国农村经济, 2019, (10): 98-113. |

| [6] |

杨骅骝, 周绍杰, 胡鞍钢. 中国式扶贫:实践、成就、经验与展望. 国家行政学院学报, 2018, (6): 140-144. |

| [7] |

樊杰, 王亚飞, 梁博. 中国区域发展格局演变过程与调控. 地理学报, 2019, 74(12): 2437-2454. |

| [8] |

樊杰. 中国主体功能区划方案. 地理学报, 2015, 70(2): 186-201. |

| [9] |

高培勇. 理解、把握和推动经济高质量发展. 经济学动态, 2019, (8): 3-9. |

| [10] |

樊杰, 王亚飞. 40年来中国经济地理格局变化及新时代区域协调发展. 经济地理, 2019, 39(1): 1-7. |

| [11] |

汤青. 可持续生计的研究现状及未来重点趋向. 地球科学进展, 2015, 30(7): 823-833. |

| [12] |

Roberts M G, 杨国安. 可持续发展研究方法国际进展--脆弱性分析方法与可持续生计方法比较. 地理科学进展, 2003, 22(1): 11-21. |

| [13] |

樊杰. 地域功能-结构的空间组织途径--对国土空间规划实施主体功能区战略的讨论. 地理研究, 2019, 38(10): 2373-2387. |

| [14] |

徐勇, 张雪飞, 李丽娟, 等. 我国资源环境承载约束地域分异及类型划分. 中国科学院院刊, 2016, 31(1): 40-49. |

| [15] |

周侃, 王传胜. 中国贫困地区时空格局与差别化脱贫政策研究. 中国科学院院刊, 2016, 31(1): 107-117. |

| [16] |

周侃, 樊杰. 中国欠发达地区资源环境承载力特征与影响因素--以宁夏西海固地区和云南怒江州为例. 地理研究, 2016, 34(1): 39-52. |

| [17] |

赵雪雁. 农户对气候变化的感知与适应研究综述. 应用生态学报, 2014, 25(8): 1-9. |

| [18] |

Rodima T D, Olwig M F, Chhetri N. Adaptation as innovation, innovation as adaptation:An institutional approach to climate change. Applied Geography, 2012, 33(1): 107-118. |

| [19] |

United Nations Department of Economic and Social Affairs. World Urbanization Prospects:The 2018 Revision. New York: United Nations, 2019.

|

| [20] |

United Nations Development Programme. Human Development Report 2019. New York: United Nations, 2019.

|