新冠肺炎疫情是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、影响范围最广、防控难度最大的一次突发公共卫生事件[1-3]。截至2020年8月29日,我国累计报告确诊病例90 314例,累计死亡病例4 725例。在无特异性抗病毒药物和疫苗的情况下,习近平总书记亲自指挥、亲自部署,全社会动员,全民参与,全面落实科学防控、依法防控、精准防控,实行“早发现、早报告、早隔离、早治疗”,做到“应检尽检、应收尽收、应治尽治”,有效遏制了本土疫情,并为世界疫情防控争取了宝贵时间,取得了阶段性重要成效[4-6]。

在以“非医疗干预”手段为主抗击新冠肺炎疫情的过程中,我国各级公共卫生与疾病预防控制(以下简称“疾控”)体系发挥了重要作用,但同时也暴露出了诸多短板和不足。本文将结合当前疫情和新时代健康中国战略目标,以我国公共卫生与疾控体系为对象,从体系机制健全、法律法规建设和政策保障支持3个方面浅析当前存在的突出问题,并就后疫情时代职能任务发展、科研技术支撑和人力资源储备3个方面提出思考与建议。

1 公共卫生与疾控体系的突出问题与相关建议 1.1 疾控体系机制从2003年“非典”疫情到此次全球新冠肺炎疫情的暴发,守护公共卫生安全已成为维护我国国家安全稳定的重要组成部分,应当把疾控体系作为公共卫生体系的核心予以确定[7]。虽然此次疫情中暴露了我国疾控体系机制的短板和不足,但问题却是长期存在的,主要体现在以下3个方面。

(1) 被边缘弱化的性质定位。 2000年左右脱胎于各级卫生防疫站的疾控机构,由于将防疫站监督监测职能分开,被定位为以“疾病预防控制、公共卫生技术管理和服务职能”为核心的纯技术型事业单位。2009年我国启动深化医药卫生体制改革,约束性更强的基本公共卫生服务划归基层卫生体系主要承担,而被划分为公益一类事业单位的各级疾控中心不能提供市场化服务,人员工资和运行经费全部由财政负担。同时期疾控人员薪酬待遇明显低于同级公立医院和公务员人均收入,而自留技术服务收费项目的取消,以及绩效工资分配中的“大锅饭”现象,均导致薪酬制度无法体现出卫生技术人员的专业价值。2017年事业单位改革,随着疫苗零差价、预防性体检收费取消、委托检测免费等相关政策的实行,各级疾控中心收入来源骤减,许多欠发达地区财政保障不到位,又没有相应补偿机制,以至于其运转困难。

(2) 疾控体系建设发展不足。虽然2004年出台了《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》,但规定中的内容并没有被很好地贯彻落实:国家、省、市、县四级疾控机构与基层预防保健机构的组织建设协调不够,医疗卫生机构疾病预防控制的责任不明,突发公共卫生事件应急机制不健全,基层疾病预防控制专业队伍能力薄弱。各级疾控中心定位分工不清,机构设置和资源管理分散碎片化,职能重叠,资源配置重复。国家疾控中心与省、市、县三级疾控中心职责脱节,而省、市、县三级疾控中心工作部署和分工“上下一般粗”,资源要素浪费,发展方向不明确,职能重点不突出[8]。

(3) 卫生应急专业主导、协调联动能力不足。在我国重大突发公共卫生事件中,疾控体系没有专业主导、协调联动的话语权和行政权,在突发应急指挥部的统筹管理中与其他联动部门(如医疗机构、社区、公安、交通运输等)平行,科学防控难以落实。虽然我国建立了由卫生健康部门牵头、30多个部门参与的应对突发公共卫生事件联防联控工作机制,要求强化部门间、军地间、区域间、国际间的信息沟通,实现跨部门、跨区域、跨国境的协调联动。但在此次疫情处置中,疾控体系并没有在疫情研判、决策制定、协同实施、应急沟通等全链条工作中起到关键作用。公共卫生与医疗机构的分工协作机制不全、联通共享环节欠缺,存在“防控+治疗”分离的问题[9]。重处置、重临床、轻预防,突发公共卫生事件应对能力不足,防控与救治整合不畅。

针对上述问题,建议: ①应当尽快确立我国各级疾控中心公益性、行政性的复合定位,实行“公益一类事业单位保障,公益二类事业单位管理”的机构运行机制,其经费由财政全额保障;提高疾控人员收入水平,允许将科研、服务等项目取得的部分收入纳入疾控人员基本工资收入分配和奖励性绩效工资分配中。②改革和健全公共卫生队伍人员培养、准入、待遇保障、考核评价和激励机制,扩充人员(特别是专业技术人员)编制,优化国家、省、市、县四级疾控中心的资源配置和职能分层,完善疾控机构、基层预防保健机构、医疗机构疾控相关科室三者之间的协调机制和权责分工。③通过法律法规和政策保障确立疾控中心在突发公共卫生事件应急中的“专业主导、协调联动”的主体地位,使其成为突发应急指挥与其他联动部门之间的信息沟通、决策行动、统筹规划的“二级”主体部门,最大化卫生应急管理工作的效率性、科学性和协调性。

1.2 公共卫生法律法规建设习近平总书记在《全面提高依法防控依法治理能力,健全国家公共卫生应急管理体系》文章中指示“坚持依法防控,要始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,从立法、执法、司法、守法各环节发力,切实推进依法防控、科学防控、联防联控”。“依法防控”被放在第一位,但当前支持“重大疫情防控体制机制”和“国家公共卫生应急管理体系”的相关法律法规体系建设还面临着许多问题。

(1) 立法不健全。我国至今缺乏公共卫生法母法,法律定义的公共卫生的基本方针、政策和原则不清,没有一个完整的体系;现行卫生法律法规的制定多源于过去“五大卫生”的具体职能。虽然2019年年底经十三届全国人大常委会第十五次会议表决通过的《基本医疗卫生与健康促进法》于2020年6月1日实施,且首次把“健康”写入法律名称中,但该法案更加侧重于医疗服务体系、医疗保障体系及药品供应体系的具体规定;相反,与“基本医疗卫生”最直接相关的“公共卫生体系机构”为主体的内容则较少,且法规具体细则与现阶段各级疾控中心的技术型公益一类事业单位的职能定位不符。

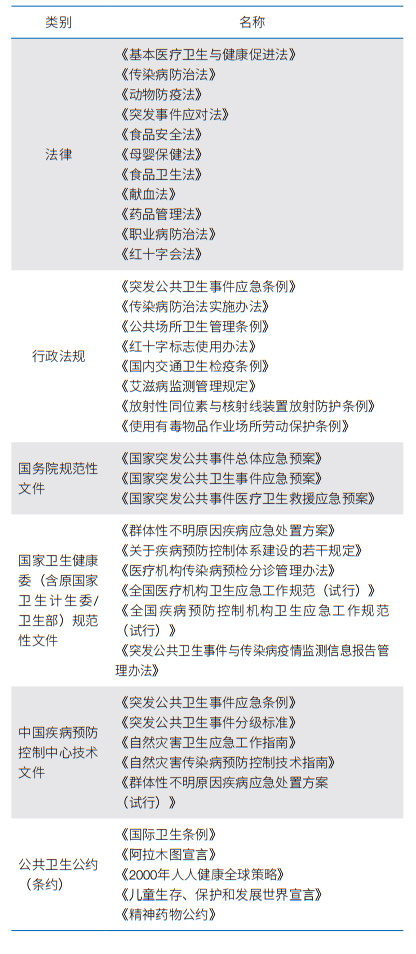

(2) 衔接不顺畅。我国公共卫生相关法律法规众多,但缺乏法与法之间的衔接性、系统均衡性和统一性(表 1)。例如,《传染病防治法》《突发事件应对法》《突发公共卫生事件应急条例》等有关法律、法规、预案、标准规定的工作程序,在重大和特别重大“群体性不明原因疾病”的突发公共卫生事件中,凸显出僵化、滞后、无法应对复杂未知传染性疾病的特点。

(3) 修订不及时。我国公共卫生体系的改革发展不仅滞后于经济和其他社会事业发展,也落后于同属于卫生体系中医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应体系的改革与发展。全球重大公共卫生事件进入高发期,我国现行公共卫生相关的法律法规早已滞后,且不能满足人民日益增长的健康需求。

(4) 有法不依、执法不严。公共卫生法律法规执法主体的频繁变动,行政部门职责的分分合合,加上2018年各级卫生健康委员会成立后的适应和磨合问题,导致执法难以落实。在此次我国抗击新冠肺炎疫情中,行政领导被问责的情况屡见不鲜,凸显了他们对于公共卫生体系法律的学习认识不够,重视程度不强,执法落实不严。

针对上述问题,建议:①我国应尽快制定公共卫生基本法,确定基本方针、政策和原则,同时构建公共卫生服务法、医疗保障法、健康促进法、公共卫生监督法、公共卫生危机管理法、国际公共卫生法等“多维一体”的法律体系[10, 11]。②将《公共卫生法》 (亟待制定)、《生物安全法》(即将出台)、《突发事件应对法》(应当修订) 3部法律作为“国家公共卫生应急管理体系”中“公共卫生、国家安全、应急管理” 3个维度的法律支撑[12]。③法律法规中需进一步明确卫生应急管理前、中、后期的不同主体和机构的主要职能。为适应当下和未来突发公共卫生事件的快速发展,法律法规应赋予疾控机构一定的行政决策权,比如让县级以上的国家、省、市三级疾控中心拥有发布疫情信息、调查取证的权利。④及时修订公共卫生相关的法律法规,明确执法主体,加强和组织学习培训。

1.3 卫生应急管理政策保障在此次新冠肺炎疫情早期的应急管理中,不确定因素过多、过于复杂,因而此时的防控措施效率应为首位,但基层疾控中心普遍反映出卫生应急反应不及时、能力薄弱、管理水平不够等突出问题。健全的政策保障是保证卫生应急工作依法、科学、快速、有效开展的前提,但目前的实际情况却不是这样。

(1) 工作保障机制不健全。卫生应急管理体系中疾控机构的公共卫生服务职能定位不明确,政府财政保障机制不健全,卫生应急系统资金投入不够。在此次疫情当中,以报告与信息发布为例,其具体流程为“县级疾控中心→县级卫生管理机构→县级政府→上级政府”或“市(省)级疾控中心→市(省)级卫生管理机构→市(省)级政府”。由于实行分级财政保障与分级负责制,同一行政区内机构部门间的沟通,下级向上级的层层报告,上级再对下级步步反馈,导致由基层发现的一手信息不能在第一时间传递到中央。

(2) 财政和应急物资保障机制不明确。我国缺乏应急物资储备的统一规划、管理和调配,特别是在此次抗击疫情中,应急物资信息共享不畅、分配效率不高、落实反馈滞后等问题凸显,相关机构整合政府储备、民间储备、生产能力的效力不够,有效使用社会资源、捐赠款物的能力不足,专业人员和设备等现有软硬件条件与突发公共卫生事件应急管理、救治的现实需求不匹配[12]。

(3) 应急管理体系对卫生应急管理体系的保障不足。2018年成立的国家应急管理部及各级应急管理部门的主要职责在于,指导及综合应对安全生产类和自然灾害类突发事件。该体系与突发公共卫生事件的应急管理体系没有很好的有机结合,对卫生应急的综合协调能力薄弱、保障能力不足。

针对上述问题,建议: ①在重大突发公共卫生事件的事前、事中和事后,以法律法规的形式,明确各级政府财政支出责任和工作经费合理分配机制,确保应急指挥部和联防联控各部门的正常运转,理顺“总”与“分”,“上”与“下”,以及“管理”与“专业”的关系。②为适应重大及特大突发公共卫生事件的防控、救治需要,应建立健全包括区域内、跨区域及军民融合的快速资源聚合、配置、调动、信息共享等为核心内容的应急保障机制。③制定一系列更为具体的管理办法和技术规范实施细则,划定人员权限范围,给予地方政府一定的自主性,明确工作具体要求,实行目标管理、绩效评估和奖惩制度,以确保工作质量[13]。

2 新时代公共卫生与疾控体系建设 2.1 疾控系统应急管理职能发展重大公共卫生突发事件的应急管理是国家治理体系和治理能力的综合体现。此次疫情中一些公共卫生职能部门及疾控机构运转效率不高,对疫情认识不充分、预警力度不够、研判不准确,应急管理能力较弱,对于社会舆情的应对和引导能力不足。基于此,新时代疾控系统的职能任务提升应该集中在以下3个方面。

(1) 重大公共卫生安全风险的预警能力。在传统的死亡、疾病、医院感染、传染病、突发公共卫生事件等报告和监测系统及流行病学调查分析技术的基础上,各级疾控中心应大力发展利用数据和信息新技术,加强从地区到全球范围内的公共卫生监测,提升国家对重大疾病、新发疾病及突发重大疫情的监测和预警预测能力、传染源识别能力、病例追踪能力,以实现对国内及全球公共卫生安全风险的高效化、智能化、数字化监测。

(2) 快速解析重大疾病发生、发展规律的专业科研能力。在突发极端重大公共卫生事件中,国家、省、市三级疾控中心应当重点开发在线风险识别、实时预警、风险时空演化分析、风险等级量化、自适应预测等智能预测技术。最终提高重大疾病监测、新发疾病的发现和突发疫情的预警预测能力,以便早期识别公共卫生风险,并动态掌握疾病的时间和空间分布规律,为应急管理的各个阶段提供科学证据。此外,各级疾控中心应具备一定的综合分析能力,了解和掌握传染病流行过程中的传染源、传播途径、易感人群3个环节,自然和社会两大因素,以及在社区和医院内传染性的强弱和传播的主要风险因素。

(3) 舆情分析应对和风险沟通的能力。在新媒体时代,社交网络自媒体传播网络发达,信息传播速度快,政府部门在突发公共卫生事件中的舆情分析应对能力不足[9]。疫情期间,应积极主动地做好与大众、媒体的沟通,充分利用疾控机构“公共卫生舆情动态监测和预警系统”,开展国内外不同平台信息的舆情监测、预警、分析、响应、疏导、发布和反馈工作,以避免各类事件信息在网络中恶性发酵,发挥积极引导网络舆论的作用[14]。在未来应对重大突发公共卫生事件中,针对每个阶段已采取的措施和未来可能的部署,应向被沟通对象传达正确认识,促使其采取有效防控措施,从而将突发公共卫生事件对公众和社会的风险降到最低;同时,对于可能引发民间舆情讨论的热点问题,需要进行前瞻性的预判和预警处理。

2.2 关键科研技术的现代化建设疾控体系现代化建设的关键之一,在于以重大传染性和慢性非传染性疾病为核心的“基础研究”“公共卫生和临床应用研究”“转化研究”三位一体科研体系作为支撑。科技力量在此次疫情防控中成为攻坚克难的强大武器,如快速检测技术和产品、病毒病原学、传播动力学、流行病学等几大方向的科研支撑。但长期以来,各级疾控中心科研投入不够、队伍不强、能力不足,并且科研绩效奖励缺乏政府财政支出保障。未来,需要分级引入现代化科研体制机制、技术设备设施和科学管理系统,以分级快速应对与管控重大突发公共卫生事件,建设符合现代疾病预防控制需求的疫情监测预警系统、实验室检测系统、决策支持系统和指挥系统[7]。

(1) 疫情监测预警现代化信息系统。迫切需要构建一个完整、灵敏、透明、涵盖全国范围的现代化疫情监测预警系统,以此充分运用大数据、人工智能、区块链、云计算等先进技术,整合各级疾控中心的监测、科研、服务、应急等信息,打通联动部门(如医疗、公安、交通运输、通信等机构)相关信息的资源共享,提高专业化信息精准解读。同时,也需要着力研发便携式快检试剂设备及更高效的智能数字化流行病学调查技术,从而提升重大疫情的人群溯源能力,指导和支撑卫生应急防控救治与资源调配。

(2)不同防护等级的区域性实验室检测系统。此次疫情初期,有资质检测新冠病毒的基层医疗机构不多,核酸检测试剂产品有限,从而限制了快速大量开展核酸检测的需求。因此,分区域、分层级推进各级疾控中心实验室建设,有利于初步研判突发公共卫生事件的分级,提高不明原因群体性疾病疫情处置检测能力。

(3) 快速精准的决策支持和指挥系统。在重大突发公共卫生事件应对过程中,快速精准的决策支持和指挥系统是确立疾控中心专业主导地位的基础。未来应该紧密围绕“精准全维度大数据实时采集体系”“疾病监测与流行规律人工智能深度学习体系”“大数据云计算智能预警预测体系”和“应急保障统一资源管理和调配体系”,研究循证决策的机制和方法,包括政策调研、流行病学调查、证据检索、专家咨询及利益各方介入等。另外,针对不同类型的证据,研究整合方法,以便形成更加清晰的决策支持信息。

2.3 专业人才资源储备和现代化建设各级疾控人员勇担重任,为此次新冠肺炎疫情的防控做了大量默默无闻的工作,但是我国各级疾控中心长期存在人员和编制保障严重不足、人才队伍结构不尽合理、专业技术人才流失过多、复合型人才严重短缺的情况,其原因既与当前学科体系和人才培养模式有关,也与人才评价机制和政策导向有密切关系,加强公共卫生与疾控机构专业人才储备和现代化建设迫在眉睫。新时代疾病监测预警、突发卫生应急、疫情防控管理等重要工作,都要靠有专业能力、反应迅速的人员队伍去落实。因此,后疫情时代,需充分认识公共卫生教育在国家安全建设中的基础地位,大力改革发展公共卫生教育和促进疾控体系人才队伍的现代化建设。

(1) 加强现代公共卫生教育建设。国际上提出的“公共卫生3.0”概念强调跨部门合作,通过采取环境、政策和系统层面的行动改变健康相关的社会决定性因素[15]。因此,现代公共卫生学科不应局限于传统的生物医学和预防医学体系,而是要将理学、文学、工学、法学和管理学等多学科吸纳、融入作为支撑。①从“大健康”和“生物安全”的顶层高度出发,系统规划我国公共卫生人才培养;按照国家公共卫生治理体系和治理能力现代化的目标要求,根据学历层次分层制定具有侧重点的人才培养方案。②高校要在重点学科布点、学术平台搭建、实践基地建设、研究人才专项等方面给予政策、经费和人员的支持和倾斜,重点培养和发展传染病、流行病、公共卫生应急管理等薄弱学科,在公共卫生专业教育、招生培养、教师队伍建设等核心领域加大投入[16]。

(2) 调整现代化公共卫生学科专业人才培养的侧重点。当前我国公共卫生学科专业人才培养层次不高、实践训练不足、复合型人才缺乏、毕业后教育和继续教育体系薄弱等,亟须进行重大调整。①在培养模式上,需弥合公共卫生与临床医学裂痕,解决疾病预防与治疗脱节的问题。注重教学内容与方法的创新,加强实习基地建设,促进教学与实践的融合;在能力培养上,注重领导力、应急事件处理能力、大数据应用能力等方面的培养。②在专业认证上,建立国家公共卫生学科专业认证体系,强化认证效力及不予认证的退出机制,保障“三阶段”——“医学教育院校教育”“毕业后教育”和“继续教育”阶段的教育认证。③在人才建设上,向基层和紧缺专业人才倾斜,配套定向或更为灵活的就业政策,落实薪酬保障,平衡人才供给和需求。同时,大力推进公共卫生专业博士(Doctor pf Public Health,DrPH)教育,培养能“一锤定音”适应时代发展需求的复合型公共卫生领导人才[17]。

3 结语此次新冠肺炎疫情是对于我国重大公共卫生突发事件应急管理、国家安全治理、综合国力的一次大考。新时代“公共卫生与疾控体系”的现代化建设,将是一个系统工程,考验和检验的是社会的精细化管理与“平战结合”的协调机制。习近平总书记2020年2月10日在北京调研指导新冠肺炎疫情防控工作时强调,“要把全国疾控体系建设作为一项根本性建设来抓,加强各级防控人才、科研力量、立法等建设,推进疾控体系现代化”;2月14日在中央全面深化改革委员会第十二次会议中再次重申,“要改革完善疾病预防控制体系,坚决贯彻预防为主的卫生与健康工作方针,坚持常备不懈,将预防关口前移,避免小病酿成大疫”;5月18日在第73届世界卫生大会上提出,“要针对这次疫情暴露出来的短板和不足,完善公共卫生安全治理体系,提高突发公共卫生事件应急响应速度,建立全球和地区防疫物资储备中心”。因此,要以问题为导向,从“疾控体系定位、建设、卫生应急专业主体”“公共卫生法律法规建设”和“卫生应急管理政策保障” 3个方面入手改革和完善我国公共卫生与疾控体系机制。在后疫情时代,亟须努力拓展疾控体系的应急管理新职能、大力发展关键科研技术、积极推动公共卫生专业人才资源储备和现代化建设,推动我国国民健康、社会经济发展、公共安全与公平正义,以及全面落实构建人类卫生健康共同体。

| [1] |

Li Q, Guan X H, Wu P, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia. The New England Journal of Medicine, 2020, 382(13): 1199-1207. DOI:10.1056/NEJMoa2001316 |

| [2] |

Li R, Pei S, Chen B, et al. Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARSCoV2). Science, 2020, 368: 489-493. DOI:10.1126/science.abb3221 |

| [3] |

Wu J T, Leung K, Leung G M. Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China:A modelling study. The Lancet, 2020, 395: 689-697. DOI:10.1016/S0140-6736(20)30260-9 |

| [4] |

Pan A, Liu L, Wang C, et al. Association of public health interventions with the epidemiology of the COVID-19 outbreak in Wuhan, China. JAMA, 2020, 323(19): 1915-1923. DOI:10.1001/jama.2020.6130 |

| [5] |

Wynants L, Van Calster B, Bonten M M J, et al. Prediction models for diagnosis and prognosis of covid-19 infection:Systematic review and critical appraisal. BMJ, 2020, 369: m1328. |

| [6] |

Chinazzi M, Davis J T, Ajelli M, et al. The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (COVID-19) outbreak. Science, 2020, 368: 395-400. |

| [7] |

敖蓉.加快疾控体系现代化建设.经济日报, 2020-03-27(08).

|

| [8] |

中华预防医学会新型冠状病毒肺炎防控专家组. 关于疾病预防控制体系现代化建设的思考与建议. 中华流行病学杂志, 2020, 41(4): 453-460. |

| [9] |

丁蕾, 蔡伟, 丁健青, 等. 新型冠状病毒感染疫情下的思考. 中国科学:生命科学, 2020, 50(3): 247-257. |

| [10] |

石东风, 万兵华, 叶琳, 等. 构建我国公共卫生法律体系框架的探讨. 中国公共卫生, 2004, 20(1): 80-81. |

| [11] |

姜柏生. 论我国公共卫生法律体系的构建. 医学与社会, 2005, 18(2): 27-29. |

| [12] |

李雪峰.健全国家突发公共卫生事件应急管理体系的对策研究.行政管理改革, 2020-04-21(02).

|

| [13] |

张国平. 分级调控:重大突发公共卫生事件应对机制. 开放导报, 2020, (2): 107-112. |

| [14] |

周春碚, 刘强, 李萍, 等. 疾控中心在突发公共卫生事件中的有效舆情应对分析. 中国公共卫生管理, 2018, 34(3): 292-294. |

| [15] |

詹启敏.后疫情时代公共卫生人才培养的若干思考.中国青年报, 2020-04-27(06).

|

| [16] |

林蕙青.加快高校公共卫生学科专业教育变革.光明日报, 2020-04-21(15).

|

| [17] |

新时代医学教育发展与改革专家组. 专家共识:改革医学教育, 为健康中国2030保驾护航. 中华医学教育杂志, 2020, 40(6): 401-404. |