编者按 消除贫困是人类的共同使命,也是当今世界面临的最大全球性挑战。贫困及其衍生出来的饥饿、疾病、社会冲突等一系列难题依然困扰着许多发展中国家。中国是世界上最大的发展中国家,一直是世界减贫事业的积极倡导者和有力推动者。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把脱贫攻坚摆到治国理政突出位置,作出一系列重大部署和安排,全面打响脱贫攻坚战,拓展了中国特色扶贫开发道路,脱贫攻坚取得决定性进展,对世界减贫进程作出了重大贡献。

中国科学院作为国家战略科技力量,时刻牢记使命,是我国科技扶贫的先行者、主力军,也是“国家八七扶贫攻坚计划”的发起者和倡导者。自20世纪80年代实施科技扶贫工作以来,经过30多年不断地探索与实践,中国科学院逐渐摸索出一系列有效模式和成功范式,为科技扶贫促进县域经济发展开辟了新途径,为脱贫攻坚向乡村振兴的过渡提供科技产业支撑和文化引领作出了突出贡献。

2020年后中国将成为全球第一个消除绝对贫困的发展中国家,面向全球人地系统协调与可持续发展目标,以及世界减贫与发展的需要,还需创新并总结中国精准扶贫的成功经验和典型模式。在本刊常务副主编、中国科学院副院长、党组成员张涛院士指导推进下,在中国科学院科技促进发展局和中国科学院科学传播局的大力支持下,《中国科学院院刊》特策划“科技扶贫―中国科学院精准扶贫与乡村振兴理论与实践”专刊,从多维视角全面回顾和展现中国科学院以科技为引领助力精准扶贫、精准脱贫的模式及成效。囿于篇幅,组织管理、理论政策两方面内容在2020年第10期中呈现,产业发展、扶贫人物两方面内容在2020年增刊2中呈现,以期为推动科技扶贫工作更高质量发展提供借鉴和启示。

2. 中国科学院精准扶贫评估研究中心 北京 100101;

3. 中国科学院大学 资源与环境学院 北京 100049

2. Center for Resources and Research on Targeted Poverty Alleviation, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

3. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

产业是衔接城乡或区域劳动力、土地、资金、人才、技术等要素的“联合器”;产业发展是引领和推动乡村发展、经济增长的重要驱动力。发展产业是脱贫致富、实现经济可持续发展的重要手段[1]。产业扶贫是在我国扶贫开发实践中逐步形成的具有中国特色、最为有效的专项扶贫开发模式之一,可以实现扶贫资源的高度整合和扶贫资金向产业集中,是从“输血式”扶贫逐步转向“造血式”扶贫的重要体现[2, 3]。由于产业扶贫自身具有的灵活性、多样性与可持续性,因而备受各地方政府青睐,成为新时代精准扶贫的重要举措[4]。2018年10月23日,习近平总书记在广东省清远市连樟村考察时指出,“产业扶贫是最直接、最有效的办法,也是增强贫困地区造血功能、帮助群众就地就业的长远之计。要加强产业扶贫项目规划,引导和推动更多产业项目落户贫困地区”。在中国的扶贫开发实践中,产业扶贫已成为最具有活力的扶贫模式之一。产业扶贫贯穿于现阶段中国精准扶贫十大工程之中,同时位居精准扶贫“五个一批”措施之首,成为我国新时代贫困人口稳定脱贫的重要途径和保障。农业农村部调查显示,截至2019年9月,中西部22个省份、832个贫困县编制了产业扶贫规划,国家组建了4 100余个产业扶贫技术专家组,全国92%的贫困户参与了产业发展,其中67%的贫困人口主要通过发展产业脱贫①。

① 农业农村部:产业扶贫已覆盖92%贫困户.中华网新闻, [2019-09-01]. https://news.china.com/domesticgd/10000159/20190901/36953321.html.

产业扶贫是贫困地区发展区域经济、调整农业结构的现实需要,是新时代扶贫工作机制创新和扶贫成效提升的重要手段。国内对产业扶贫的研究起步较晚,研究内容主要涉及产业扶贫的类型、机制、路径、模式,以及存在的主要问题等方面[5]。亦有学者梳理回溯了新中国产业扶贫发展的演进脉络[6, 7],剖析了产业扶贫的作用机制[8, 9],并探讨了地方政府、龙头企业、驻村工作队等主体的参与方式,以及资金、资产的运行管理模式[10-12]。针对一些地区产业同质化、小而散及其带动性、持续性、抗风险较弱等实际问题,从政策调控、观念转变、机制创新等方面提出可持续发展路径[13-15]。基于长期的实验、试验,有研究者因地制宜地研发马铃薯种植、饲草青贮、巢状市场等现代产业扶贫技术[16-18];亦有研究采用典型区域贫困农户调查数据,定量解析了产业扶贫在促进农户增收、税收增长、产业结构调整中的作用机理[19-21]。扶贫实践证明,产业扶贫是加快优化乡村地域系统、促进城乡要素自由流动和平等交换、有效破解贫困地区转型与群众群体生计改善的根本手段[20]。新时代产业扶贫本质上是现代农业对传统农业的改造,是商品农业对农耕农业的取代,也是规模化经营对细碎化经营格局的取代[4]。然而,虽然产业扶贫能带动贫困户参与产业化经营,促进贫困群体增收,但扶贫实践中也暴露出诸如产业发展带动扶贫模式的精准性不足、政府主导型产业项目与贫困户需求脱节、贫困户参与产业发展程度不高、产业同质化发展,产业扶贫大多集中在种养环节,农产品加工业发展缓慢,产业链延长不够,价值链提升不足,以及对接市场不够稳定和发展持续性不强等现实难题[2, 5, 13, 19, 22]。当前,仍有一些贫困县特色产业发展总体水平不高,资源优势尚未充分转化为产业优势和经济优势,这已成为农村贫困人口增收脱贫的“瓶颈” [23]。

伴随着理论研究与实践探索的不断深入,学术界对产业扶贫的演变过程、作用机制、典型模式与可行途径等有了更加全面地的认识和深刻的理解,为国家和地方决策者制定或推进产业扶贫政策措施提供了有益的借鉴,极大地推动了产业扶贫政策的落地见效。在实施精准扶贫、精准脱贫战略背景下,产业扶贫不仅增强了贫困地区的“造血”功能,更激发了贫困群体的积极性及自身发展动力,为贫困地区的转型发展注入了活力和强劲动能,也为全球减贫贡献中国智慧和中国产业扶贫方案奠定了坚实的基础。同时,也应当认识到,当前的诸多案例研究侧重于个案解析,对现代产业扶贫的理论总结提炼有待进一步加强,特别是在精准扶贫进程中,有必要深入探讨产业扶贫与精准扶贫十大工程和“五个一批”重要措施之间的相互作用关系,系统解析产业扶贫的减贫作用机理。为此,本文界定了产业扶贫的内涵,重点探讨了产业扶贫类型及其与精准扶贫十大工程和“五个一批”的相互作用关系;通过典型案例剖析,梳理提炼了产业扶贫的减贫模式和作用路径,提出了产业扶贫助推乡村振兴和乡村高质量发展的对策建议。研究成果有望为服务脱贫攻坚成果巩固提升战略,以及脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接决策提供参考依据。

1 产业扶贫及其作用机理“产业化扶贫”作为专业术语首次出现在《中国农村扶贫开发纲要(2001—2010年)》(以下简称《纲要》)中,《纲要》提出要“积极推进农业产业化经营。对具有资源优势和市场需求的农产品生产,要按照产业化发展方向,连片规划建设,形成有特色的区域性主导产业”。2016年,农业部、国家发展和改革委员会、国务院扶贫开发领导小组办公室等九部门联合印发《贫困地区发展特色产业促进精准脱贫指导意见》,明确提出要从特色产业、三产融合、新型经营主体、利益联结机制、产业支撑保障、产业扶贫投入、金融扶持机制创新和保险支持等方面推进产业扶贫②。据此,产业扶贫可以界定为立足于贫困地区资源禀赋,以市场为导向、以产业发展为杠杆、以增收富民为目的的“造血式”扶贫开发过程,是提高贫困地区自我发展能力和实现贫困农户脱贫增收的根本举措[24-26]。产业扶贫是通过产业发展产生减贫效应,是一种组织和制度安排,指通过政府在产业发展中对市场和产业组织主体的干预,并通过利益联结机制使得贫困户融入产业发展中。

② 人民网.农业部等九部门联合印发《贫困地区发展特色产业促进精准脱贫指导意见》. [2016-05-26]. http://politics.people.com.cn/n1/2016/0526/c1001-28383127.html.

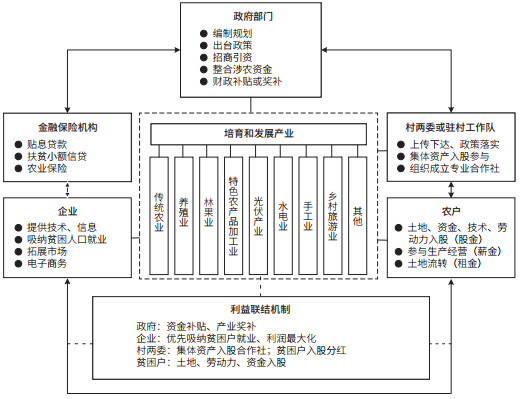

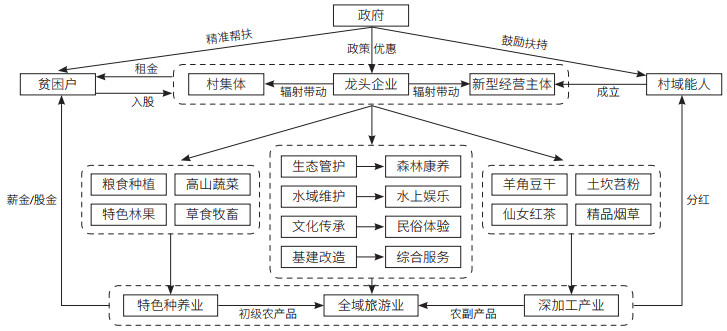

产业扶贫本质上是一个多主体参与、多要素融合、多部门协作的过程,涉及政府、金融机构、村两委或驻村工作组、企业、农户等多主体(图 1)。政府部门统筹、主导或引导推进产业扶贫工作,编制产业发展规划,出台产业发展政策,整合涉农资金,以及招商引资、引进龙头企业。企业在国家或地方相关优惠政策的支持下,将其所拥有的资金、技术、信息注入贫困地区,发展扶贫产业,优先吸纳贫困人口就业。金融、保险机构提供贷款(如贴息贷款、小额信贷)和保险产品支持。村两委和驻村工作队负责政策的上传下达,在政府、企业、农户之间进行沟通协调;村两委不仅可以将其集体资产(如土地、房屋)入股龙头企业,同时还可以发动或组织村内能人、返乡创业者发展产业,以及成立专业合作社。农户或是入股、务工,或是自己发展产业,积极参与农业生产。政府通过产业奖补政策,或提供种子、种苗、种畜、化肥、农药等物资,鼓励贫困户自身发展产业;农户既可以通过土地、劳动力、资金、技术等形式入股企业——当企业盈利后从中得到分红,也可以在企业务工获得工资性收入。产业扶贫将产业下沉到村庄和农户,并与农户的土地、资金和劳动力等要素有机结合,是通过利益相关者共同对土地、资本和劳动力等生产要素匹配的过程。

|

| 图 1 新时代产业扶贫要素构成及其作用机理 |

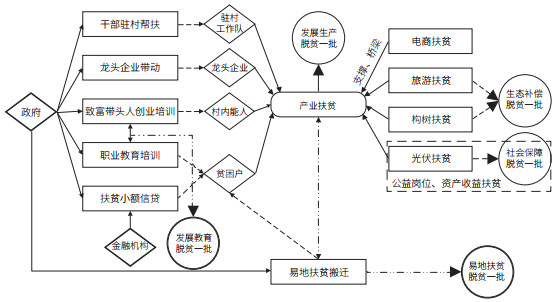

新时代我国产业扶贫贯穿于精准扶贫十大工程和“五个一批”措施中。精准扶贫战略实施中,各级政府积极适应市场需求变化、加快优化产业结构,以财政补贴的方式加大对贫困地区的“输血”力度;以产业扶贫为抓手,全面推进实施精准扶贫十大工程和“五个一批”举措(图 2)。具体而言:①干部驻村帮扶。各级政府选派干部到贫困村或软弱涣散村担任第一书记并组建驻村工作队,为乡村转型发展注入强有力的外生力量;驻村工作队在落实产业扶贫政策,推进产业扶贫措施落地方面起到了关键作用。②龙头企业带动。各地区以财政补贴、税收减免、项目支持等优惠政策措施,引进龙头企业并充分发挥其辐射带动作用。③致富带头人创业培训。通过乡村致富带头人创业培训,扶持有意愿的能人或返乡创业者,培育新型经营主体,优先吸纳贫困户就业,促进贫困户增收。④职业教育培训。对有劳动能力且有就业意愿但无劳动技能的贫困人口进行职业教育培训,增强其劳动技能,提升贫困户产业发展能力,促进发展教育脱贫一批目标的实现。扶贫实践表明,通过多主体共同参与,我国已在贫困地区逐步构建起了“政府+龙头企业+新型经营主体+贫困户”的产业经营体系。⑤扶贫小额信贷。在金融保险机构参与下,金融机构提供的扶贫小额信贷优惠政策有效解决了贫困户发展生产过程中的资金短缺问题。⑥易地扶贫搬迁。作为脱贫攻坚的头号工程,其有效解决了“一方水土养不了一方人”的问题,搬迁户后续帮扶离不开产业扶持。⑦构树扶贫。政府通过多种方式在全国贫困地区开展杂交构树种植,以构树为饲料养殖,形成“林-料-畜”一体化畜牧产业扶贫模式。⑧旅游扶贫。乡村旅游业是一个关联度高、涉及面广、辐射带动力强的综合产业,其主要是贫困地区依托其独特的旅游资源条件、市场基础和区位优势,培育乡村多功能价值,通过乡村旅游业的发展拓展贫困户就业渠道,带动贫困地区发展和贫困户增收。⑨光伏扶贫。作为普惠性的扶贫产业项目,通过光伏扶贫为弱劳动力、丧失劳动力的贫困家庭定期发放财产性分红,满足其日常生活需求,确保社会保障兜底一批的稳定性。因此,光伏扶贫是资产收益扶贫的有效方式,是产业扶贫的有效途径。⑩电商扶贫。农村电子商务的发展打通了贫困地区农产品的市场,搭建起贫困地区农副产品与互联网大市场、国际跨境市场的桥梁,帮助贫困地区搭建产业链和分销渠道,拓展农村市场,有效促进了贫困地区的产业发展和贫困户就业增收,为贫困地区发展注入了新的活力和动力。

|

| 图 2 新时代产业扶贫与精准扶贫十大工程和“五个一批”措施的关系 |

我国产业扶贫类型多样、功能多元、特色各异,涉及第一、二、三产业门类。产业扶贫的根本目标是要构建支撑贫困地区发展的主导产业,引导贫困人口参与产业发展,并通过利益联结机制使贫困群体受益,不断增强贫困地区内生发展动力和生产经营活力。在精准扶贫实践中,多数贫困地区能够以市场为主导,调整产业结构和经济结构,依托地方优势资源,不仅培育出了适合于贫困地区发展的特色产业,还探索出了“以县为单元、资源整合、整村推进、连片开发”成功经验,形成了龙头企业、合作社、村两委、农户等不同主体之间相互联动、利益联结的创新机制。

产业扶贫的主要模式包括“政府+农户”“企业+农户”“企业+合作社+农户”“企业+基地+贫困户”“企业+村集体+合作社+贫困户”等。其中,“政府+农户”模式是指对有产业发展意愿且有产业发展能力的贫困对象,在政府的组织和引导下,直接参与区域特色产业开发;或者贫困户自己发展产业,政府通过以奖代扶、贷款贴息或发放种苗、种子、种畜、农药、化肥物资等方式,予以直接帮扶。“企业+农户”模式是指政府通过招商引资,在资金安排、贴息贷款、财政补贴等利好政策的支持下,产业将资金、技术、信息等要素注入贫困地区发展产业,带动有劳动能力且有劳动意愿的贫困户参与产业发展中并受益;贫困户也可以将其土地流转给企业,亦可以将专项扶贫资金或小额信贷以股金的形式注入企业,从中得到租金或分红。“企业+合作社+农户”模式是龙头企业引领、合作社带动、贫困户抱团发展的过程,是推动传统农业发展的重要推手。该模式在新时代扶贫实践中备受各地推崇,其将大市场与小农户紧密联系起来,把企业、合作社和农民链接成了一个“命运共同体”,有助于提高农户抵御市场风险的能力,促进土地流转、产业结构调整。“龙头企业+基地+农户”模式也是当前贫困地区广泛采用一种模式,其通过将农户的土地流转给龙头企业发展产业,农户也可以参与企业生产,政府统筹出台产业扶贫政策法规,并协调好龙头企业、基地、农户三者之间的关系。

除了上述产业扶贫典型模式外,有些地方也积极探索出了“生产托管”“果园托管”等产业扶贫新模式。即,通过购买扶贫社会服务方式,将扶贫资金直接委托给有合作意愿、有社会责任的企业或合作社,实行项目统一开发、统一管理、统一经营、统一核算,各主体间以契约形式,明确责、权、利关系,项目收益按比例分成。有的地方,如贵州省水城县还积极推进“资源变资产、资金变股金、农民变股东”的“三变”改革,以创新资源配置和经营方式。合作社以场地、圈舍、机械设施、资金、养殖管理技术等入股,贫困户以土地入股变资产,以贷款、互助资金入股变股金,贫困户加入合作社变股东,合作社与贫困户按股分红。总体而言,新时代产业扶贫形式多样,产业发展通过直接生产带动、就业带动和资产收益的方式促进贫困群体增收。

3 产业扶贫典型案例随着我国社会经济发展水平和生活水平的不断提高,人们对品质优良、品性独特、加工精细的农产品需求明显提升,同时更加重视精神上的需求,这为贫困地区创新业态、拓展农户增收途径,提供了巨大的发展空间[27]。近年来,一些地方着眼构建现代农业产业体系,发挥龙头企业、农民合作社等新型经营主体的带动作用,积极探索财政和金融支持新机制,发展特色种养、现代农业、乡村旅游等新业态,探索出一批好的经验和做法。

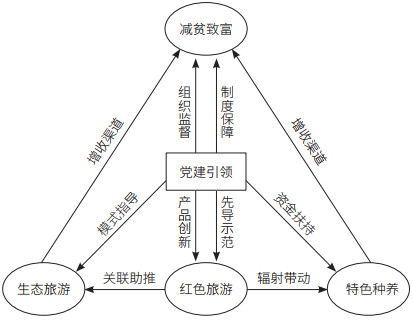

3.1 江西井冈山市红色旅游助推精准扶贫党建扶贫是通过充分发挥党组织的政治优势和组织优势,充分考虑区域资源禀赋特点,因地制宜进行扶贫开发,以实现区域减贫的一种中国特色扶贫模式[28]。江西井冈山市作为中国建立贫困退出机制后率先脱贫摘帽的贫困县,其主要依托党建和红色旅游走出了脱贫攻坚的新路子。井冈山位于江西省西南部,地处湘、赣两省交界的罗霄山脉中段,是“八山一水一分田”的典型区域——交通不便、土地贫瘠且收益低下、村民生活贫困,是集革命山区、边远山区和贫困山区三区叠加的国家级贫困县。

原有井冈山红色旅游发展受到交通不便、景区基础设施薄弱和管理方式落后等方面的限制,旅游产品单一,市场辐射范围窄,农民从旅游业受益程度低,对区域经济的带动能力弱。近年来,井冈山因势利导,围绕打造“全国闻名的国民素质提升地”,依托中国井冈山干部学院和全国各级机关在井冈山设立的培训基地,适应时代需要,深入挖掘红色文化内涵,打造出集培训、参与、体验为一体的红色培训“井冈模式”,成为井冈山红色旅游业快速发展新的增长点[29]。以红色旅游产业为支撑,井冈山深入挖掘红色资源和开发红色旅游产品,并依托该区域良好自然资源推动乡村生态旅游的发展,提升旅游业的经济辐射和带动能力,辐射带动生态旅游和特色种养殖业的发展(图 3)。同时,井冈山还通过资金担保、技能培训、招商引资等方式大力培育和发展毛竹、茶叶、果业、食用菌、蔬菜和特种养殖六大扶贫产业,拓宽了贫困户收入渠道和促进了贫困群体稳定增收。

|

| 图 3 江西井冈山市党建助推精准扶贫模式 |

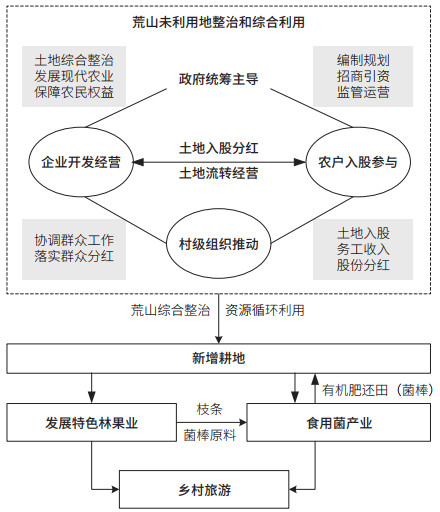

耕地资源占有量不足是我国农村贫困的重要原因之一。土地整治是增加贫困地区耕地数量、提升耕地质量,助推现代农业产业发展和乡村振兴的重要途径[30-32]。阜平县隶属于河北省保定市,位于太行深山区,是革命老区和国家级贫困县;县域面积2 496平方公里,总人口22.8万人。阜平为全山区县,山地面积占总面积的87%,耕地面积仅为21.9万亩,人均不到1亩,有“九山半水半分田”之称。阜平县贫困范围广,贫困程度深,发展基础弱;2014年全县有贫困人口10.81万人,贫困发生率为54.4%。阜平县有256万亩未利用地,其中25°以下未利用地52万亩。2013年精准扶贫国家政策实施以来,阜平县立足其资源优势,借助国家支持贫困地区城乡建设用地增减挂钩结余指标异地流转的政策推进土地整治工程扶贫;从2016年开始,阜平县把推进荒山整治开发作为打赢脱贫攻坚战的突破口,探索并建立了“政府统筹主导+村级组织推动+农户入股参与+企业开发经营”四位一体的农业开发模式。该模式以占补平衡政策为支撑,与企业合作,对未利用地进行高标准开发。整治后的土地用于发展林果业和食用菌产业,果树的枝条用作菌棒原料,废弃的菌棒制作、加工为有机肥再还田,从而实现了资源的循环利用;同时,林果产业发展又促进了乡村旅游,实现了经济效益、生态效益、社会效益的共赢(图 4)。

|

| 图 4 河北阜平县土地整治与现代农业产业发展 |

阜平县土地整治和后续产业发展过程中,贫困户把荒山地流转给企业,获得租金;整治后的土地作为集体资产入股企业,发展林果业或食用菌产业,5年后参与企业分红;同时,贫困户也可以参与土地整治及后续产业发展经营管理,从中得到工资性收入——贫困户成为“三金”(薪金、股金、租金或底金)农民。截至2020年3月底,阜平县土地整治立项规模16.96万亩,已完工6万亩并全部种植高效林果,为项目区群众累计发放土地流转金2.21亿元,为5 135个贫困劳动力提供就业岗位,人均年增收1.4万元。阜平县食用菌种植面积达到2万亩,覆盖140个行政村,建成规模园区102个,年产值近10亿元。同时,通过食用菌、林果、养殖、旅游等产业项目资产收益开发扶贫公益性岗位,使有劳动能力的贫困人口通过参与公益岗位增收;其中,2019年阜平县资产收益项目开发、设立了20类公益岗位,超过1.42万贫困人口通过劳动实现增收。阜平县贫困人口由2014年的10.81万人减少到2019年底的832人,综合贫困发生率由2014年的54.4%下降到2019年的0.45%,农村居民人均可支配收入由2012年的3262元增长到2019年的9 844元。

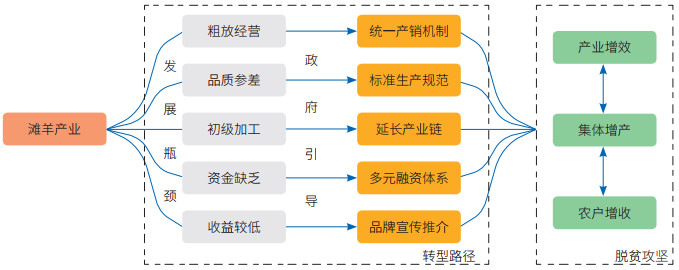

3.3 宁夏盐池县滩羊产业精准扶贫模式盐池县位于我国北方农牧交错带,属温带大陆性季风气候,包括北部风沙滩区、中部引黄灌溉农区、南部黄土丘陵区等三大地理单元。其县境内自然资源丰富、文化底蕴深厚、地域特色鲜明,被誉为“中国滩羊之乡”“中国黄花之乡”“五彩盐洲” [33]。盐池县农业乡村发展面临的主要问题是区域性干旱缺水、生态脆弱、地广人稀,是国家级贫困县。2017年盐池县脱贫退出,成为宁夏回族自治区首个摘帽贫困县。盐池县独特的水草条件为滩羊养殖提供了适宜环境,但单户养殖滩羊产业规模化、专业化、集约化程度较低,这制约着当地乡村发展和农民增收[34]。在国家产业扶贫政策的持续推动下,盐池县重点依托“中国滩羊之乡”的品牌优势,坚持市场导向、政府引导,以破解滩羊产业发展瓶颈和实现农民脱贫增收为目标,探索出了独特的盐池县滩羊产业精准扶贫模式(图 5)。

|

| 图 5 宁夏盐池县滩羊产业精准扶贫模式 |

盐池县建立了统一产销机制,推进产业集约化、规模化和专业化经营。在政府引领下逐步形成了“龙头企业+养殖基地+贫困户”“合作社+滩羊协会+贫困户”“村集体+党员+贫困户”等发展模式,通过企业代销、订单收购、以奖代补等形式实现企业与贫困户利益共享、风险共担。盐池县注重产业链标准化经营,与高校、科研院所合作研发品种选育、繁育生产、屠宰加工等27项技术标准规范,建立产业链质量追溯系统和防疫检疫体系。研发即食羊肉、二毛裘皮、羊血肽等深加工产品,实现产业链的纵向延伸;以全域旅游为契机打造滩羊文化产业园,促进产业链的横向延展,为贫困户创造就业岗位的同时带动“农家乐”等乡村服务业发展。在政府倡导和扶持下建立多元融资体系,以解决新型经营主体和贫困户资金短缺问题。政府逐户制定贫困户金融帮扶计划,以财政补贴和贴息贷款的形式支持贫困户发展产业,鼓励龙头企业为贫困户担保获取银行贷款,量身定做滩羊保险系列产品,降低贫困户产业受市场波动、疫病疫情影响的风险。目前,盐池滩羊产业已实覆盖盐池县所有贫困村,使得超过80%的建档立卡贫困户受益,已成为贫困户脱贫致富的主导产业,其对贫困户增收贡献率达80%以上。

3.4 重庆武隆区全域旅游产业减贫模式重庆武隆区地处武夷山区集中连片贫困区,是渝东南少数民族聚居区和典型的喀斯特地貌区;武隆区农村基础设施薄弱,人均耕地不足,贫困程度较深。伴随着人们对优美生态环境需求的日益增长,生态资源已成为武隆区脱贫攻坚和乡村振兴的后发优势。武隆区秉持“绿水青山就是金山银山”“山水林田湖草是生命共同体”的发展理念,依托优质生态资源优势,大力推进生态产业化和产业生态化,探索出全域旅游减贫模式,实现了生态环境保护和扶贫开发的共赢(图 6)。

|

| 图 6 重庆武隆区全域旅游产业减贫模式 |

在政府主导和推动下,重庆武隆区制定因村因户精准帮扶措施和产业扶贫规划,明确生态产业化发展方向,转变农户传统发展观念。依托精准扶贫政策支持,加快推进乡村交通、通讯、医疗等基础设施建设和人居环境整治,打破封闭落后的局面,夯实转型发展基础。政府以直接投资和政策优惠等方式成立或支持龙头企业参与产业扶贫,鼓励帮扶能人自发成为新型经营主体,并在村集体带动下鼓励贫困户以资产入股的方式参与产业发展,构建起了“龙头企业+新型经营主体+村集体+贫困户”的产业经营体系。武隆区还注重粮食、高山蔬菜、特色林果种植及草食牲畜养殖,促进当地特色种养业发展,依托生态旅游打造乡土特色品牌,通过农产品线上线下销售促进贫困人口增收。

3.5 贵州水城县科技促进产业扶贫模式贵州水城县地处乌江和北盘江的分水岭地带,属于滇桂黔石漠化片区县,是典型的喀斯特地貌区,地表破碎,石漠化和水土流失严重,农村地区长期陷入“贫困化—生态环境退化—更加贫困化”的恶性循环中。水城县国土面积3 607平方公里,总人口93万人。水城县也是国家级贫困县和贵州省深度贫困县;其贫困面广、程度深、攻坚难度大,2014年有22.22万建档立卡贫困人口,贫困发生率为28.86%。2016年脱贫攻坚以来,水城县依托中国科学院(简称“中科院”)的科技优势,探索出科技助推“三变”的科技扶贫发展模式[35]。

水城县2017年被确定为中科院的定点帮扶县。中科院面向水城县产业发展和科技需求导向,因地制宜,通过引进先进技术、研发高附加值产品、推广示范、技术培训等多种方式,全方位提升水城县产业扶贫效益。在中科院多个院所的帮扶下,水城县采取长短结合方式,建立了猕猴桃为主导,辅以食用菌、马铃薯、刺梨、小黄姜、中药材等多种产业协同推进的现代农业产业体系。目前,累计发展猕猴桃、茶叶、刺梨等特色产业113万亩,实现了全县贫困人口“叠加式”“立体式”产业全覆盖。通过科技增强产业发展动力,实现了科技赋能产业扶贫,促进了贫困群体增收脱贫。贫困人口从产业提质增效和扩大就业中受益,也从土地流转和入股分红中增加收入,户均年持续收入3 000元。

4 结论与讨论精准扶贫是一项重大的世界工程、技术工程、民生工程和政治工程,产业扶贫是精准扶贫的关键举措,是脱贫攻坚的主要抓手。本文在界定产业扶贫内涵的基础上,系统阐述了产业扶贫的作用机理,重点解析了新时代产业扶贫与精准扶贫十大工程和“五个一批”重要措施之间的相互作用关系,总结提炼了我国精准扶贫背景下产业扶贫的主要类型与模式,并通过典型案例剖析了不同地域产业扶贫的减贫路径。

4.1 结论(1)产业扶贫是指立足于贫困地区资源禀赋,以市场为导向、以产业发展为杠杆、以增收富民为目的的“造血式”扶贫开发过程,是提高贫困地区自我发展能力和实现贫困农户脱贫增收的根本举措。产业扶贫的主要目的在于变“输血式”扶贫为“造血式”扶贫、变“开发式”扶贫为“参与式”扶贫,提升贫困地区的“造血”能力和贫困人口的自主脱贫能力。

(2)产业扶贫涉及对象广、涵盖面大、类型多样、功能多元、特色各异,贯穿于精准扶贫十大工程和“五个一批”措施中,与精准扶贫十大工程相辅相成。各地在扶贫实践中,以产业扶贫为重要抓手,通过实施精准扶贫十大工程,建立了企业、合作社、村两委、金融机构、农户等利益相关者之间的利益联结机制,并通过发展生产、发展教育、易地扶贫搬迁、生态补偿和社会保障等措施促进了贫困地区的转型发展。

(3)产业扶贫的典型模式包括“政府+农户”“企业+农户”“企业+合作社+农户”“企业+基地+贫困户”“企业+村集体+合作社+贫困户”等5种。不同地区依托其独特的资源禀赋情况、交通区位条件、历史文化背景等因素,因地制宜发展扶贫产业,因势利导推进脱贫攻坚,实现产业兴旺,为全面推进乡村振兴奠定了良好的基础。

(4)产业扶贫具有良好的社会经济效益。产业扶贫有助于优化乡村地域系统,促进乡村地区产业结构或产业体系升级,提升贫困地区发展内生动力,增加贫困群体就业和增收机会,助力区域社会经济转型发展。但是,也可能面临政府主导型产业与贫困户需求脱节、贫困户参与度不高、产业同质化、产业链条不够长、扶贫产业抗风险能力弱和持续性不够强等现实问题。

4.2 讨论(1)产业发展是链接脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接的“桥梁”。提升产业扶贫质量和可持续性,充分发挥产业扶贫在脱贫攻坚质量提升与乡村振兴中的作用,需要做到以下5点:①产业扶贫应强调因地制宜、分类指导。要遵循精准扶贫供给侧结构原理[13],深入推进供给侧结构改革,通过消费扶贫带动产业扶贫形成闭环,以加快贫困地区社会经济转型发展。②产业扶贫要尊重产业发展和市场配置规律。要从贫困地区资源条件出发,科学规划产业扶贫项目,健全产业扶贫长效机制,积极探索产业扶贫模式,发挥市场在资源配置中的决定性作用,推动贫困地区产业结构转型和三产深度融合发展。③产业扶贫应顺应时代发展要求。要主动对接生态文明、美丽乡村建设、乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展、长江经济带发展等国家战略,以产业发展引领经济高质量发展。④产业扶贫与科技扶贫、金融扶贫、生态扶贫相辅相成。产业扶贫不仅要充分发挥科技的力量,还要充分利用财政资金的杠杆作用,撬动金融资本、社会资本,助推贫困地区的特色产业发展。⑤产业扶贫要走生态绿色发展之路。坚持产业生态化和生态产业化;产业扶贫还要强化东西协作,通过区域产业发展优势互补,补齐中西部欠发达地区产业发展短板,打通区域内产业协同发展大循环,并借助“一带一路”建设,构筑以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的产业扶贫发展新格局。

(2)“三农”问题是关系国计民生的根本性问题。实施脱贫攻坚、乡村振兴战略,是切实解决“三农”问题的总抓手,对于缩小城乡发展差距、提高农民生产生活质量均具有重要意义。2020年是如期打赢脱贫攻坚战的收官之年,也是“十四五”规划的谋篇布局之年。有序推进贫困地区脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接具有承前启后的重要作用。乡村是主体,振兴是目标,战略是方法。脱贫攻坚的“产业扶贫”、乡村振兴的“产业兴旺”具有严密性、系统性、渐进性。因此,不断创新机制和依靠科技,大力推进乡村产业转型与可持续发展,以产业发展巩固脱贫攻坚,以产业振兴助力乡村振兴。乡村振兴的重点是产业振兴、兴业富民,而产业振兴最重要的是发展壮大集体经济、不断提高就业与增收能力。贫困地区应抓住脱贫攻坚和乡村振兴的历史机遇,立足其后发优势,因地制宜、因势利导发展特色产业和推进生态产业化,注重扶贫产业帮扶对接的全链条打造、一体化管理,更好地发挥产业扶贫对于支撑乡村转型与高质量发展的基础作用。

| [1] |

刘彦随, 周扬, 刘继来. 中国农村贫困化地域分异特征及其精准扶贫策略. 中国科学院院刊, 2016, 31(3): 269-278. |

| [2] |

林万龙, 华中昱, 徐娜. 产业扶贫的主要模式、实践困境与解决对策——基于河南、湖南、湖北、广西四省区若干贫困县的调研总结. 经济纵横, 2018, (7): 102-108. |

| [3] |

杨园园, 刘彦随, 张紫雯. 基于典型调查的精准扶贫政策创新及建议. 中国科学院院刊, 2016, 31(3): 337-345. |

| [4] |

梁栋, 吴惠芳. 农业产业扶贫的实践困境、内在机理与可行路径——基于江西林镇及所辖李村的调查. 南京农业大学学报(社会科学版), 2019, 19(1): 49-57. |

| [5] |

陈成文, 陈建平, 陶纪坤. 产业扶贫:国外经验及其政策启示. 经济地理, 2018, 38(1): 127-134. |

| [6] |

王春萍, 郑烨. 21世纪以来中国产业扶贫研究脉络与主题谱系. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(6): 145-154. |

| [7] |

吕开宇, 施海波, 李芸, 等. 新中国70年产业扶贫政策:演变路径、经验教训及前景展望. 农业经济问题, 2020, 41(2): 23-30. |

| [8] |

刘建生, 陈鑫, 曹佳慧. 产业精准扶贫作用机制研究. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(6): 127-135. |

| [9] |

于乐荣, 李小云. 产业扶贫的地方实践与益贫机制. 农业经济与管理, 2020, (4): 5-12. |

| [10] |

闫东东, 付华. 龙头企业参与产业扶贫的进化博弈分析. 农村经济, 2015, (2): 82-85. |

| [11] |

姜庆志. 走出怪圈:产业扶贫中基层政府治理转型的多重逻辑——基于建始县的纵向案例分析. 中国农村经济, 2019, (11): 100-115. |

| [12] |

刘明月, 陈菲菲, 汪三贵, 等. 产业扶贫基金的运行机制与效果. 中国软科学, 2019, (7): 25-34. |

| [13] |

刘彦随, 曹智. 精准扶贫供给侧结构及其改革策略. 中国科学院院刊, 2017, 32(10): 1066-1073. |

| [14] |

黄承伟, 邹英, 刘杰. 产业精准扶贫:实践困境和深化路径——兼论产业精准扶贫的印江经验. 贵州社会科学, 2017, (9): 125-131. |

| [15] |

刘学敏. 贫困县扶贫产业可持续发展研究. 中国软科学, 2020, (3): 79-86. |

| [16] |

韩永滨, 王竑晟, 段瑞, 等. 中国科学院科技扶贫创新举措及成效. 中国科学院院刊, 2019, 34(10): 1176-1185. |

| [17] |

仲乃琴, 李丹, 任园园, 等. 现代农业科技助力马铃薯产业精准扶贫. 中国科学院院刊, 2019, 34(3): 349-357. |

| [18] |

叶敬忠, 贺聪志. 基于小农户生产的扶贫实践与理论探索——以"巢状市场小农扶贫试验"为例. 中国社会科学, 2019, (2): 137-158. |

| [19] |

胡晗, 司亚飞, 王立剑. 产业扶贫政策对贫困户生计策略和收入的影响——来自陕西省的经验证据. 中国农村经济, 2018, (1): 78-89. |

| [20] |

王刚, 廖和平, 洪惠坤, 等. 西南山区农业产业扶贫效率时空演化分析. 农业工程学报, 2019, 35(13): 243-252. |

| [21] |

李小云, 苑军军. 脱离"贫困陷阱"——以西南H村产业扶贫为例. 华中农业大学学报(社会科学版), 2020, (2): 8-14. |

| [22] |

汪三贵, 张雁, 杨龙, 等. 连片特困地区扶贫项目到户问题研究——基于乌蒙山片区三省六县的调研. 中州学刊, 2015, (3): 68-72. |

| [23] |

李冬慧, 乔陆印. 从产业扶贫到产业兴旺:贫困地区产业发展困境与创新趋向. 求实, 2019, (6): 81-91. |

| [24] |

黎沙.我国精准扶贫的实践困境及对策研究.南京: 南京大学, 2016. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10284-1016124568.htm

|

| [25] |

王立剑, 叶小刚, 陈杰. 精准识别视角下产业扶贫效果评估. 中国人口资源与环境, 2018, 28(1): 113-123. |

| [26] |

汪三贵, 胡联. 产业劳动密集度、产业发展与减贫效应研究. 财贸研究, 2014, 25(3): 1-5. |

| [27] |

闫石, 韩洁, 邵科. 产业扶贫促进贫困农户增收模式研究——基于业态视角的观察. 农业部管理干部学院学报, 2017, (4): 1-6. |

| [28] |

李思经, 张永勋, 钟钰, 等. 党建扶贫机制、模式及挑战研究. 农业经济问题, 2020, 41(1): 76-85. |

| [29] |

刘洪. 井冈答卷. 南昌: 人民出版社, 2019.

|

| [30] |

刘彦随, 李进涛. 中国县域农村贫困化分异机制的地理探测与优化决策. 地理学报, 2017, 72(1): 161-173. |

| [31] |

Zhou Y, Guo L Y, Liu Y S. Land consolidation boosting poverty alleviation in China:Theory and practice. Land Use Policy, 2019, 82: 339-348. DOI:10.1016/j.landusepol.2018.12.024 |

| [32] |

Zhou Y, Li Y M, Xu C C. Land consolidation and rural revitalization in China:Mechanisms and paths. Land Use Policy, 2020, 91: 104379. DOI:10.1016/j.landusepol.2019.104379 |

| [33] |

刘彦随. 中国乡村振兴规划的基础理论与方法论. 地理学报, 2020, 75(6): 1120-1133. |

| [34] |

滑志敏. 宁夏盐池县精准扶贫经验及做法. 宁夏社会科学, 2017, (S1): 42-47. |

| [35] |

夏勇, 田弋夫, 余德顺, 等. 科技助推"三变"改革建立科技扶贫长效机制——中国科学院贵州省水城县定点科技扶贫实践与探讨. 中国科学院院刊, 2018, 33(12): 1374-1380. |