2. 中国科学院猕猴桃产业技术工程实验室 武汉 430074

2. CAS Engineering Laboratory for Kiwifruit Industrial Technology, Wuhan 430074, China

猕猴桃隶属猕猴桃科猕猴桃属,是一种原产于我国的落叶藤本果树,因风味独特、营养健康而深受消费者欢迎,是近10多年来国际上销售量增速最快的水果之一。国际猕猴桃产业发端于1904年新西兰引种我国宜昌的美味猕猴桃资源;历经100多年发展,世界猕猴桃形成了超30.0万公顷栽培面积、400余万吨年产量和500多亿元年产值的产业规模。

我国自1978年开始全国性的野生猕猴桃种质资源调查和开发利用,历经40余年,以中国科学院武汉植物园、中国农业科学院郑州果树研究所为代表的全国各级科研单位在猕猴桃种质资源收集保护、新种质创制与品种选育、种植技术、植保技术、采后保鲜等方面取得了系列突破性科研成果。特别是,近10余年来,我国美丽乡村、精准扶贫等一系列国家重大战略的推出,加速了我国猕猴桃创新科技成果的转移转化,促进了我国典型县域农业经济的发展,在广大农村脱贫致富中发挥了重要作用。本文通过系统总结中国科学院武汉植物园(以下简称“中科院武汉植物园”)猕猴桃科技成果,以及该成果推动猕猴桃产业发展、果农脱贫致富的成功经验与成效,总结我国猕猴桃产业的现状和问题,提出猕猴桃产业进一步发展的建议;以期助推实现乡村振兴、农民小康,助力实现“基本实现现代化,建成富强民主文明的社会主义国家”的第二个一百年奋斗目标。

1 猕猴桃产业扶贫背景 1.1 国家任务需求以农业、农村、农民为主题的“三农问题”一直是我国社会主义现代化建设的“重中之重”。特别是,党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把脱贫攻坚摆到治国理政的突出位置,并将其作为全面建成小康社会的底线任务纳入“五位一体”和“四个全面”战略布局。近年来,集中力量完成打赢脱贫攻坚战和补齐全面小康“三农”领域突出短板已经成为农业产业发展的两大重点任务。作为我国科技扶贫事业的先行者和主力军,中国科学院实施科技扶贫工作始于20世纪80年代,开展了干部派遣、成果转化、驻村帮扶、战略咨询等形式多样的科技扶贫工作,积极促进了农村贫困人口脱贫致富[1]。

2 0世纪8 0年代开始,中科院武汉植物园最早在湖北恩施等贫困地区开展猕猴桃产业扶贫。2013年11月3日,习近平总书记调研湖南省花垣县十八洞村扶贫工作,提出了“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”的重要指示。为贯彻落实习近平总书记指示,积极响应中国科学院党组和中国科学院武汉分院党组的号召,中科院武汉植物园猕猴桃科研团队系统深入各贫困地区调研,针对产业问题深入开展基础和应用研究;并及时将研究成果推向贫困地区,充分加强与产区政府和企业合作,帮助合作区制定产业发展规划,助力贫困地区脱贫致富。

1.2 生态环境适宜猕猴桃属植物有54个种,其中商业化的猕猴桃多指中华猕猴桃和美味猕猴桃。在我国,中华猕猴桃和美味猕猴桃主要分布在平均温度13℃—20℃、有效积温为4 000℃—6 000℃、极端最低气温−2.6℃— −20.0℃、最冷月平均气温4.5℃—5.0℃、最热月平均最高气温30℃—34℃的陕西秦岭以南、广东南岭以北的大部分区域,跨越陕西、河南、安徽、四川、云南、贵州、湖南、湖北、江西、福建、江苏、浙江、广东、广西等省份。特别是云南、贵州、四川等低纬度高海拔区域深度贫困地区的气候和地理环境,不合适规模化种植大田作物,但其中的小气候非常适合发展猕猴桃产业。近几年推出的另一猕猴桃商业栽培种类——软枣猕猴桃,抗寒性极强,在−39℃条件下也能正常生长发育,其主要分布在我国东北地区及其他省份的高海拔寒冷地区,从南到北都有。因此,原产我国的猕猴桃属植物适种区域广,且覆盖了我国50%以上的贫困地区。

同时,不论中华猕猴桃、美味猕猴桃,还是软枣猕猴桃,均生长迅速,进入结果期早,丰产性强,嫁接苗定植后第2年可结果,第4—5年进入盛果期;且经济寿命长达40年以上,在科学种植下能够为种植户提供长期稳定的收益,是实现快速扶贫、稳定扶贫的重要水果产业。由此可见,猕猴桃是一种适合我国大部分贫困地区精准扶贫和产业发展的特色经济果树。

2 猕猴桃产业扶贫思路 2.1 找准科学问题,开展科学研究相比于新西兰等猕猴桃发展有近百年历史的国家而言,我国猕猴桃产业发展历史仅40余年。同时,我国生态环境多样,品种及生产技术的需求各异,发展早期引进的新西兰品种及种植技术不适合我国所有猕猴桃产区。长期以来,国内缺少针对各主产区生态环境的品种及生产技术。随着集约化栽培的开展,猕猴桃病虫害也越来越影响果园产量和质量;同时,果品采后保鲜技术和设施,也成为猕猴桃产业发展的短板。因此,针对猕猴桃产业发展中存在的品种少、栽培技术和采后保鲜技术缺乏、发育生理及采后生理不明、病虫害鉴定与侵染机理不清等系列科学问题,中国猕猴桃科研人员围绕猕猴桃全产业链开展系列科学研究,推出系列创新性的科技成果。特别是中科院武汉植物园猕猴桃科研团队,自2011年开始,引进植物病理、发育生理、水果采后等方面的专业人员,以服务猕猴桃产业为目的,拓宽研究方向。从前期以种质资源的谱系地理、保育原理及种质鉴定、新品种培育为主要研究内容,拓展为围绕猕猴桃属植物种质资源系统鉴定、鲜果产业链发展需要的新品种培育、病害鉴定与防治、采后生理与保鲜、发育生理与栽培、果实品质提升等开展全方位研究。

2.1.1 创建了世界领先的猕猴桃资源保育、评价和发掘利用体系自1978年加入全国猕猴桃科研协作组以来,中科院武汉植物园猕猴桃科研团队一直以猕猴桃种质资源的收集、保育及驯化利用为重点;开展猕猴桃属植物的野外生境调查与谱系地理学研究,全面了解猕猴桃属植物的进化规律,研究制定出保育鉴定体系;并利用孢粉学、细胞学、分子遗传学等手段建立猕猴桃属植物资源的分类、鉴定、评价和发掘利用体系;完成了毛花猕猴桃、山梨猕猴桃的全基因组测序,构建了猕猴桃高密度遗传图谱,获得了系列重要性状的分子标记;建立了猕猴桃属植物的起源进化和杂交渐渗的物种谱系构架理论模型,为猕猴桃种质资源的进一步综合利用奠定了基础[2-10]。特别是,2010年,由中科院武汉植物园牵头,联合湖北省农业科学院果树茶叶研究所共同获批农业部(现农业农村部)的国家级猕猴桃种质资源圃;目前,已建成世界上猕猴桃属植物基因型最丰富的种质资源库,累计保存猕猴桃属植物50个种、变种以及14个变型的种质资源1 000余份。

2.1.2 注重种质创制方法创新自1984年开始,中科院武汉植物园猕猴桃科研团队不断研发种间/种内杂交技术,开展猕猴桃属植物的亲缘关系和细胞学研究,研发适合于雌雄异株植物的种间杂交育种技术,创制了大量新种质,培育了系列新品种[11]。2008年以来,在原有基础上开展种间/种内杂交或种内杂交组合200余次,先后获得杂交苗5万多株;通过秋水仙素等化学诱变方法,创制多倍体种质3 000余份。近年来,首创了猕猴桃基因编辑技术体系[12],创制了高抗溃疡病种质。此外,通过实生播种的方法获得优异种质群体200余份,获得实生苗5万多株。对获得的大量新种质,从形态、果实品质、抗性等方面,全方位开展鉴定,挖掘出重要农艺性状的系列分子标记辅助育种,从而提高了猕猴桃育种的精准性和新种质创制的效率。

2.1.3 加速优异种质的精准鉴定,不断推出特色品种长期以来,中科院武汉植物园猕猴桃科研团队对收集和人工创制的大量种质资源开展果实品质与重要农艺性状的精准鉴定,从大量结果的种质资源中鉴定出700余份优异种质;通过科学的遗传稳定性鉴定和区域实验,不断推出特色优良品种。据统计,在该团队3代人40余年的努力下,累计培育出系列特色猕猴桃品种41个;其中,通过国家或省级审定品种16个,获得国内植物新品种权18个,获得国外植物新品种权4个,获得国内植物新品种保护受理的16个。

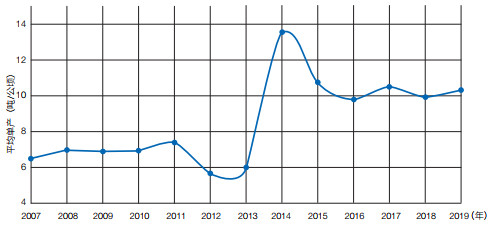

通过审定或获得品种权的猕猴桃主要分为5个类型(表 1),品种多样性丰富,品质优异。在原有品种基础上,近年来中科院武汉植物园猕猴桃科研团队取得新的突破,申请了16个特色新品种保护。其中包括:高抗溃疡病美味猕猴桃种内杂交新品种“中科绿猕” 1—4号;既耐涝又抗旱、抗溃疡病的山梨猕猴桃与中华猕猴桃种间杂交新品种“中科绿猕” 5—9号;高维生素C(600—800 mg/100 g鲜果重)、易剥皮、开红花的中华猕猴桃与毛花猕猴桃种间杂交二代新品种“中科绿猕” 10—12号;以及雄性品种3个,高耐涝且提高接穗品种果实风味的砧木品种1个。

中科院武汉植物园猕猴桃科研团队培育的猕猴桃品种各具特色、用途广泛。从果肉颜色区分,包括黄肉、黄肉红心和绿肉类型;从成熟期区分,早、中、晚熟搭配,从每年7月中旬—11月初均有成熟的品种,结合采后贮藏,可实现周年供应;从用途区分,适于鲜食与加工,有果皮可食、观赏鲜食兼用、抗旱耐涝、配套授粉等多样性。特别是“磨山”系列猕猴桃雄性授粉品种,涵盖了目前国内外选育的100余个中华猕猴桃雌性品种(品系)的花期,解决了中国猕猴桃产业优良配套雄性品种缺乏的问题;高抗砧木品种提高了现有栽培品种抵抗不良环境的能力,提高了产量与品质。

2.1.4 研发产业化技术为猕猴桃的商业化种植保驾护航随着猕猴桃产业迅速扩大,以及劳动力成本上升,果实品质竞争力弱和采后处理技术弱等成了桎梏我国猕猴桃产业发展的系列难题。中科院武汉植物园猕猴桃科研团队针对我国各产区不同的生态环境开展区域性栽培技术研究和不同品种的采后技术研发,为产业提供了规模化生产的核心技术,形成了主栽品种的果实采收标准和质量分级标准。

(1)针对主推品种开展育苗[13]、不同倍性品种休眠期需冷量确定[14]、果实发育规律[15]、提高果实品质、果实采收标准及采后品质保持等应用基础和技术研究[16-18]。针对不同品种形成生产技术规范,研发出“金艳”(干物质超15.5%、可溶性固形物7.5%— 10%)、“金桃”和“东红”(干物质超17%+可溶性固形物8%—11%)的最佳采收标准;制定“金艳”“金桃”和“东红”果实的最佳贮藏参数,其中“金艳”要求低温1.5℃±0.5℃,“金桃”和“东红”要求低温1℃±0.5℃,且均要求95%高湿环境,可实现长期贮藏。

(2)针对猕猴桃产业全球性危险病害——细菌性溃疡病和真菌性果实软腐病,开展系统研究;同时,对我国猕猴桃主产区病虫害开展调查与鉴定。猕猴桃细菌性溃疡病是一种严重威胁猕猴桃生产的毁灭性细菌病害,其发生具有范围广、传播快、致病力强、防治困难等特点,可在短期内造成大面积树体死亡[19]。2011年,中科院武汉植物园开始组建病害研究团队,对猕猴桃溃疡病展开了全球病菌遗传进化历程及侵染规律[20]、带菌苗木及花粉的快速鉴定技术[21]、抗性苗木评价及防治药剂筛选[22]等研究,形成了综合的防治技术规范[23, 24]。而果实真菌性软腐病是一种田间感染、采后发病的重要隐秘性真菌病害,可严重影响果实风味品质。2015—2016年,研究团队首次对中国11个猕猴桃主产区进行了软腐病全面调研及病原菌鉴定[25],发现各主产区平均发病率高达40%—50%,并确定该病主要由葡萄座腔菌、盘多毛孢菌、链格孢菌和拟茎点霉菌属菌株引起[26]。通过2周年的病菌侵染机制研究及抗性评价实验,阐明了软腐病菌的最佳防治时期是蕾膨大期至开花坐果期,并筛选出10份高抗种质[27, 28]。此外,运用28种真菌杀菌剂对4种主要致病菌进行了室内药效分析及田间验证,确定了最佳防治药剂为45%代森铵150倍液[29] ①。在深入研究溃疡病和果实软腐病的同时,对湖北、浙江、贵州、四川、云南5个省份的主产区开展周年猕猴桃病虫害调查鉴定,首次明确了中国猕猴桃褐斑病、黑斑病和炭疽病的对应致病菌[30, 31],并基于各区域病害的感病程度及致病菌种类因地制宜地制定了相应的防治方案[32-34]。

① 邓蕾, 潘慧, 张莹华, 等.猕猴桃果实腐烂病高效防治药剂的田间验证.中国南方果树, 2020-09-30已接收.

(3)综合系列研究结果与各地区生态环境差异,制定系列种植技术规范。中科院武汉植物园猕猴桃科研团队在贵州水城县猕猴桃科技帮扶过程中,利用5年的时间研究并制定了六盘水市猕猴桃生产技术标准体系1套(含技术标准10个),涵盖了苗木、建园、田间土肥水、整形修剪、花果管理、病虫害防治、采收及采后保鲜、产品质量等[35]。该标准体系于2018年10月对外颁布,2019年3月实施。这些标准的实施,极大提升了当地猕猴桃的品质和产量。

2.2 根据我国国情创新成果推广模式我国猕猴桃种植区域涉及20多个省份,各省份的人文社会和气候土壤条件千差万别。结合我国各地农业发展的实际情况,中科院武汉植物园创新了猕猴桃成果推广模式——由以前的“政府引导、小户分散种植”为主,慢慢转变为“政府引导、企业(合作社)投入、科技支撑、带动大户发展为主”的模式。中科院武汉植物园猕猴桃科研团队是这一模式的首创者和推动者;在2001年,按国际惯例成功将黄肉新品种“金桃”授权给意大利金桃公司进行商业开发,这是我国第一例实现专利品种保护、全球独家授权开发的果树品种。因该品种的优良特性,迅速成为全球主栽黄肉品种,打破了国际猕猴桃品种长期由新西兰垄断的局面,成为全球三大黄肉猕猴桃品种之一。2006年,参照“金桃”国际开发模式,再次率先在国内采用“品种专利授权种植、技术跟踪服务、政府项目引导”模式,将国际上第一个具有商业价值的种间杂交品种“金艳”实现国内独家授权;在短短5年之内,“金艳”种植面积发展到15万亩以上,至今已成为全球种植面积和产量最大的优质耐贮黄肉品种之一[11]。目前,该品种的产业化发源地四川蒲江县的猕猴桃产业已成为该县的三大农业产业之一,且实现了当地猕猴桃产业的规模化、智能化、机械化和品牌化的发展。

推广模式的变化,带动了产业的发展,提高了果农的收入。①企业通过适当规模自种,吸引农民(包括贫困户)到企业务工,兼以土地入股分红,在湖南花垣、四川蒲江、江西南昌和抚州等地推动了当地果农脱贫和致富。②企业与果农形成合作关系,果农按要求做种植管理,按质量要求提供合格果品;企业负责为果农提供技术、种苗。同时,企业做好采后保鲜与市场销售,解决果农的后顾之忧。贵州水城、六枝和大方等贫困县市通过如上方式实现了产业迅速发展。③在猕猴桃主产县由县农业部门引导,组建产业合作社,组织果农种植,按标准生产;产品由合作社自销或与大企业合作,做好果品采后保鲜与销售,实现规模化、品牌化发展。通过这种方式,贵州六盘水、湖北浠水、云南屏边、浙江泰顺、浙江江山等多地,猕猴桃产业得到快速发展。

从上可知,中科院武汉植物园猕猴桃科研团队结合新品种特性及各地扶贫工作、参与企业的需求,授权模式由国内独家拓展到区域或面积授权等多种方式。既注重了品种的知识产权保护,又促进了品种的有序化和区域化推广,使培育的猕猴桃新品种完成了从实验田到国内和国际市场的华丽转身。同时,果农通过多种方式获益,并实现稳定脱贫致富的效果。

2.3 创新技术推广,形成“金字塔”和“直通车”相结合的人才培训模式根据我国猕猴桃一线从业人员的文化参差不齐及县级农技推广部门缺少猕猴桃技术人才的现状,中科院武汉植物园猕猴桃科研团队采取送科技下基层和组织各基地科技人员到科研单位参观学习等多种方式,创新技术推广模式。目前形成了“金字塔”式(专家—中层技术骨干—一线果农)和“直通车”式(专家—一线果农)的人才培训模式。

中科院武汉植物园猕猴桃科研团队以专利品种为纽带,为获得授权企业或区域提供连续多年的技术服务,为企业培养科技骨干;在此基础上,与主产县市的农业部门加强合作,科研团队长年深入基层,定期举办培训班(室内与室外相结合,线上与线下相结合),在每个主产县市连续提供技术服务5年以上,主要培训当地的中层技术骨干和农民职业经理人;在举办培训班的基础上,科技人员深入田间地头,对一线果农采取现场示范和诊断,培训效果更直接有效,切实实现了送科技下基层的目的。

组织开展全国性技术培训班,请贫困地区的果农到中科院武汉植物园猕猴桃资源圃,以及到国内猕猴桃产业发展成熟地区参观学习。利用中国园艺学会猕猴桃分会的平台,自2014年开始,每年举办一期全国猕猴桃产业技术培训班,每期100—200人,聘请国内育种、栽培、植保、采后相关专家授课,学员均是各猕猴桃主产县或大型企业的技术骨干,迄今已连续举办7届。特别是2020年8月第六届全国产业技术培训采取网络授课,平台统计数据统计显示,直播期间累计有2 677人听课,6天内累计有7 800余人次通过网络听课学习,取得了非常好的培训效果。

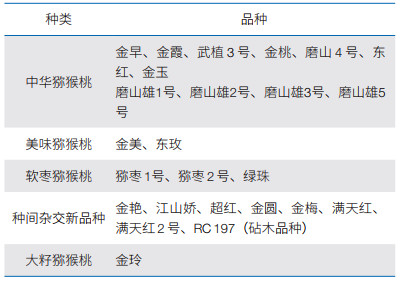

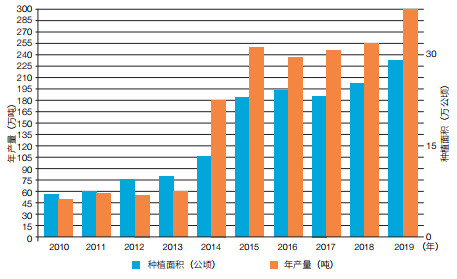

3 猕猴桃产业扶贫成效 3.1 我国猕猴桃产业规模得到快速发展自2013年11月习近平总书记提出“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”的十六字方针,尤其是2018年8月《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》颁布以来,猕猴桃产业在我国适合种植猕猴桃的区域均因地制宜地得到发展;同时,吸引了更多其他行业企业进入猕猴桃行业领域,推动了猕猴桃产业的发展规模。2019年,全国猕猴桃的总种植面积达29万余公顷,比2013年增加1.9倍,年均增加3.18万公顷;猕猴桃年总产量超300万吨,比2013年增加4倍,年均增加40万吨(图 1和2)[36]。猕猴桃产业的快速发展,得益于国家精准扶贫政策,得益于科技研发投入。

|

| 图 1 2010—2019年中国猕猴桃种植总面积及总产量 2016年及以前数据来源于2016 World Kiwifruit Review |

|

| 图 2 1985—2019年中国猕猴桃种植面积 |

而据联合国粮农组织(FAO)统计,中国以外国家的猕猴桃产业自2013年以来,因受猕猴桃溃疡病的影响而停止增长,种植面积稳定在10万公顷[36]。加上我国种植面积,则2019年全球猕猴桃种植面积约39万公顷,中国种植面积占全球种植面积的约74%。

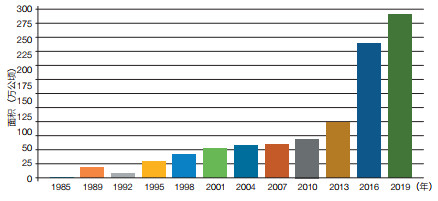

3.2 平均单产得到大幅提升猕猴桃新品种、新技术的推广,带动了全国猕猴桃产业的单产水平。1986—2000年,我国猕猴桃年平均单产为每公顷0.5吨—5吨;2001—2013年,年平均单产为每公顷5吨—8吨;2014年开始,年平均单产每公顷均超过10吨(图 3)。然而,2014年后平均单产波动较大,主要是因为种植面积增长迅速,后期20%的果园为新发展果园,尚未挂果,加上有的年份自然灾害天气影响,拉低了全国的年平均单产。

|

| 图 3 2006—2019年中国猕猴桃平均单产 |

中华猕猴桃和美味猕猴桃的品种结构由早期绿肉品种面积占到70%以上,下降到50%—60%;年产量由占到80%以上,下降到60%—70%。除中华猕猴桃和美味猕猴桃外,增加了软枣猕猴桃类型。至2019年,中华猕猴桃和美味猕猴桃总面积约28.6万公顷,软枣猕猴桃种植面积达4 000公顷。种植面积超过2000公顷的主要栽培品种包括:“徐香”“海沃德”“秦美”“贵长”“翠香”“金魁”等美味猕猴桃系列,和“金艳”“金桃”“东红”“红阳”“翠玉”等中华猕猴桃,或以中华猕猴桃为亲本的杂交系列。

3.4 运营模式发生改变,实现品牌化发展以中国科学院专利品种“金艳”“东红”“金梅”“金圆”“金桃”等品种为依托,相关企业注重品牌化运营,先后创立了“天果”“佳沃”“悠然”“阳光味道”“十八洞村”“奇麟果”“果葳”“弥你红”等众多企业品牌,还推出了系列区域品牌,如“蒲江猕猴桃”“水城猕猴桃”“金寨猕猴桃”“屏边猕猴桃”等。产品销售更注重包装,改变了统装统销的局面,同时也更注重产品质量,较大程度改变了消费者前些年对国产猕猴桃的不良印象。据2016 World Kiwifruit Review,中国的人均猕猴桃消费量呈长期上升趋势,几乎所有的猕猴桃果品都是在中国境内消费;而其他生产国的人均供应水平较低,增长比中国慢。到2015年,中国的人均供应量是所有其他生产国的3倍左右[36]。

3.5 社会效益显著按照中国科学院“面向国民经济主战场”的要求,自2008年以来,在中国科学院农业产业化项目及科技扶贫项目的支持下,中科院武汉植物园猕猴桃的新品种、新技术推广到全国20个省份的产区。特别是在我国华中地区和西南地区,涉及武夷山区、秦巴山区、大别山区等多个国家连片贫困地区,中科院武汉植物园指导建立猕猴桃种植核心示范基地20余个。截至2020年3月,累计推广“金艳”“东红”“金圆”“金梅”等多个红、黄、绿肉优质新品种26 000余公顷(40余万亩),技术辐射到全国13万余公顷(200余万亩),培训产区基层技术员1万余人,一线果农7万人次,每年新增产值50亿元以上。这些地区猕猴桃种植业的发展,带动了架材、肥料、农药等农资,以及运输物流、采后保鲜及市场销售、产品深加工、旅游观光等配套产业的发展。形成县域农业产业集群,增加了当地就业和收入来源,减少了壮劳力外出务工,缓解了贫困地区留守儿童和空巢老人问题,增进了社会稳定,在取得经济效益的同时还取得了显著的社会效益。

3.6 典型扶贫成功案例(1)案例一:在湖南花垣。湖南省花垣县扶贫办为落实习近平总书记提出的精准扶贫重要指示,选定猕猴桃作为扶贫的重要抓手。中科院武汉植物园猕猴桃科研团队邀请当地领导和群众深入四川蒲江猕猴桃产区开展调研、参加第八届国际猕猴桃大会了解国内外产业现状。同时,结合该县十八洞村缺少耕地的现状,协助当地政府和企业,采取异地租地发展猕猴桃产业;按公司与村民成立股份合作企业的方式,无偿提供“金梅”“金艳”“东红”等优质品种,全程提供技术支撑帮助发展猕猴桃产业。结合其他产业的帮扶,十八洞村2016年实现全村脱贫。自2014年冬季以来,花垣基地已建成213公顷,实现定植第3年初结果的成效。猕猴桃产业化公司采取股份分红、土地租金、农民务工等多种方式,不断提高十八洞村农民及基地所在地道二乡农民收入,实现了脱贫致富,并受到国务院扶贫办的高度评价。

(2)案例二:在贵州水城。贵州省水城县是中国科学院的对口帮扶贫困县,中科院武汉植物园自2012年开始对水城县猕猴桃产业开展调研。经过多方对接,于2013年与贵州省六盘水市政府签订科技合作协议,为全市猕猴桃产业发展的规划、新品种引进和技术研发、人才培训提供支撑。近8年来,在中国科学院系列科技扶贫项目支撑和六盘水市政府的共同支持下,水城县免费引进中国科学院专利红心品种“东红”及多个特色品种,使水城县种植猕猴桃的适宜区域上升了300米的海拔高度。中科院武汉植物园在水城县采取产业调研、科技培训、建立核心示范基地、引进防雹网、建立农田气象站、采用果实套袋等一系列新技术措施,并制定市级猕猴桃生产标准体系,使得全县猕猴桃种植面积由最初的近1 333公顷(2万亩)发展到2020年的6 867公顷(10.3万亩),六盘水市发展到1.19万公顷(17.8万亩)。这一新品种、新技术在当地的运用累计创造产值14.47亿元、利润超3亿元,使1.6万贫困户、5.27万贫困人口受益,并支撑了水城县国家现代农业产业园区的获批和建设[37]。

4 猕猴桃产业扶贫建议 4.1 猕猴桃产业扶贫中存在的系列问题经过10余年深入基层一线推广科技成果,特别是在很多贫困地区开展科技服务,发现了产业扶贫中出现的一些问题。①极少部分企业投机心态过重。这些企业不是以发展猕猴桃产业和扶贫为目的,而是以向政府要政策,尤其是要补贴为目的。因而一旦遇到困难,这些投机企业就撤资,导致项目中途夭折,给当地带来较大的负面影响。②存在一些盲目进入猕猴桃领域的企业。这些企业投入猕猴桃产业时,未进行深入调研,把产业发展想得太过简单;也不注重科技。往往进入猕猴桃领域后,发现现实与预想的巨大差距;一旦资金链断裂,同样出现项目中途夭折现象。这些盲目企业如果能及时寻求科技部门支持、政府的帮助,是有可能迅速恢复企业发展,最终实现产业发展的。③各地均有极少部分贫困群众“等、靠、要”思想严重。他们不愿意学习,也不愿意投入劳动,因而不论选择发展何种产业,对于这部分群众终是扶贫无果。因此,扶贫的同时,还必须“扶志”。④少数地方政府招商引资态度有待提高。有的贫困地区政府,为了招商引资、吸引企业投入当地农业,对企业科技人员隐瞒当地实际气象条件,导致农业企业投入大量资金后,实际操作中才发现当地生态条件不适宜猕猴桃发展,进而导致产业发展项目夭折,经济损失很大。

4.2 进一步发展猕猴桃产业扶贫的建议(1)尊重自然,谨慎发展。猕猴桃是多年生藤本果树,虽然结果早、投产效益高,但正因为是藤本植物,栽培中必须搭设棚架,建园成本比其他乔木果树每亩需增加投入6 000—10 000元;同时,猕猴桃生长对气候、土壤及地形等都有特殊要求,需要专业人员帮助选择区域和园地。因此,猕猴桃产业发展之初要充分、全面调查拟发展区域的生态环境,不要出现盲目引种;品种选择遵循适种适栽原则,要根据区域环境选择品种或根据品种选择区域环境。不要盲目选地:不适宜种植猕猴桃的陡坡地,将增加建园成本,且成园后效益低下,应当放弃。猕猴桃果实是需要后熟的水果种类,即采下时不能立即食用,需要后熟转化,常温下转化快;而一旦后熟,果实很快易出现过熟,其中耐贮性差的品种几天内就会腐烂。因此,产业发展中需要采取低温贮藏和催熟工艺,保证果品的高质量销售。相应地,需要增加采后贮藏设施及采后商品化处理设施的投入和技术研发。因此,在进入猕猴桃产业时需要充分调研,需要走规模化、标准化、品牌化的发展思路,避免在发展现代农业中重走小农经济的发展模式。

(2)继续加强科技推广人才的培养。在开展猕猴桃科技成果转化的20余年中,深切感受到各地了解和熟悉猕猴桃技术的人员太缺乏。特别是新发展区,基层农技人员不懂猕猴桃技术,懂栽培技术的人员更少;老产区的部分农民技术员不会融会贯通,经常出现机械照搬,影响了猕猴桃的产量与效益。要想高效发展猕猴桃产业,基层需要大批的中层技术人员、农民职业经理人、农民技术员。因此,猕猴桃产区政府应重视基层技术推广人才的培养,建立技术人才培养计划,聘请科研院校有实践经验的专家到当地开展培训,建立产区的科技培训网络,全面提高产区从业人员的科技水平。

(3)继续加强科技研发。未来,我国猕猴桃产业发展仍需要科技研发,亟待加强品种、栽培、植保、采后保鲜、采后加工等方面研究。培育高抗病害或多抗逆性的多样化品种仍是今后相当长时期的育种方向之一。猕猴桃各产区病害的发生越来越频繁,特别是溃疡病、软腐病、黑斑病等病害的绿色防控技术研究需进一步深入和加强。适应现代栽培和生产的省力化技术更新将有利于提升我国猕猴桃产业的商品化水平;加强研发高效肥水管理技术、化肥农药减量增效技术、雌雄配比及授粉技术、适于猕猴桃机械化的配套建园和架式等是未来若干年我国猕猴桃产业技术更新的重要内容;制定不同类型品种的低温气调保鲜参数、分选质量标准是提升我国猕猴桃产业采后质量管理的重要途径。同时,还应加强猕猴桃果品营养成分及功能成分的研究,研发受市场欢迎的加工产品,适度延长产业链,以及解决老品种果品及残次果品的销售问题。

5 结语种业是产业发展的基础,技术是产业发展的保障,“政府-产业-科研”结合是产业持续健康发展的动力。中国科学院在重视高精尖基础研究的同时,开展接地气的农业产业技术研究,面向国家重大任务需求,推出了系列农业产业的科技成果。猕猴桃产业扶贫和科技推广的有机结合是成功案例之一,也带动了国内相关科研单位猕猴桃系列新品种、新技术的持续推出,从而推动了整个国家的猕猴桃产业发展。为了使中国的猕猴桃产业实现从“产业大国”向“产业强国”的转变,中科院武汉植物园猕猴桃科研团队将继续联合全国猕猴桃科研产业界力量,从种质资源的系统鉴定,到遗传育种、新品种培育,再到栽培、植保及采后保鲜、深加工等产业关键技术开展研究,不断推出新的科技成果服务于产业;长期支撑猕猴桃产业经济发展,实现农民稳定脱贫、致富奔小康的愿景。

致谢 本文涉及的猕猴桃产业相关数据来源于中国农业科学院郑州果树研究所、中国农业科学院特产研究所、西北农林科技大学、安徽省农业科学院、安徽农业大学、重庆市农业技术推广总站、福建省果树研究所、广东仲恺农业科学院、广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所、贵州省果树科学研究所、湖北省果树茶叶研究所、湖南农业大学、湖南省园艺研究所、江苏省果树研究所、江西农业大学、山东省果树研究所、四川省自然资源科学研究院、四川省园艺研究所、云南省园艺作物研究所、浙江园艺研究所等科研单位猕猴桃研究团队提供的资料,在此表示衷心感谢!| [1] |

段子渊, 段瑞. 从中国科学院科技扶贫历史看精准脱贫模式. 科技促进发展, 2017, 13(6): 407-411. |

| [2] |

Huang H W, Li J Q, Lang P, et al. Systematic relationships in Actinidia as revealed by cluster analysis of digitized morphological descriptors. Acta Horticulturae, 1999, 498: 71-78. |

| [3] |

李新伟, 李建强, Soejarto D D. 中国猕猴桃科新异名. 植物分类学报, 2007, 45: 663-660. |

| [4] |

康宁, 王圣梅, 黄仁煌, 等. 猕猴桃属9种植物的花粉形态研究. 武汉植物学研究, 1993, 11: 111-116. |

| [5] |

姜正旺, 王圣梅, 张忠慧, 等. 猕猴桃属花粉形态及其系统学意义. 植物分类学报, 2004, 42(3): 245-260. |

| [6] |

Li D W, Liu Y F, Zhong C H, et al. Maternal inheritance of mitochondrial genomes and complex inheritance of chloroplast genomes in Actinidia Lind.:Evidences from interspecific crosses. Botanical Journal of the Linnean Society, 2010, 164: 72-83. DOI:10.1111/j.1095-8339.2010.01073.x |

| [7] |

Liu Y F, Li D W, Zhang Q, et al. Rapid radiations of both kiwifruit hybrid lineages and their parents shed light on a twolayer mode of species diversification. New Phytologist, 2017, 125: 877-890. |

| [8] |

Liu C Y, Zhang Q, Yao X H, et al. Characterization of genomewide simple sequence repeats and application in interspecific genetic map integration in kiwifruit. Tree Genetics & Genomes, 2016, 12: 1-9. |

| [9] |

Liu C Y, Li D W, Zhou J H, et al. Construction of a SNPbased genetic linkage map for kiwifruit using next-generation restriction-site-associated DNA sequencing (RADseq). Molecular Breeding, 2017, 37: 139. DOI:10.1007/s11032-017-0729-2 |

| [10] |

Zhang Q, Liu C Y, Liu Y F, et al. High-density interspecific genetic maps of kiwifruit and the identification of sex-specific markers. DNA Research, 2015, 22(5): 367-375. DOI:10.1093/dnares/dsv019 |

| [11] |

Zhong C H, Wang S M, Jiang Z W, et al. 'Jinyan', an Interspecific hybrid kiwifruit with brilliant yellow flesh and good storage quality. Hortscience, 2012, 47(8): 1-4. |

| [12] |

Wang Z P, Wang S B, Li D W, et al. Optimized paired-sgRNA/Cas 9 cloning and expression cassetle triggers high-efficiency multiplex genome editing in kiwifruit. Plant Biotechnology Journal, 2018, 16(8): 1424-1433. DOI:10.1111/pbi.12884 |

| [13] |

吕海燕, 李大卫, 钟彩虹. "东红"猕猴桃高效再生体系的建立. 广西植物, 2019, 39(4): 464-471. |

| [14] |

Zhao T T, Li D W, Li L L, et al. The differentiation of chilling requirements of kiwifruit cultivars related to ploidy variation. HortScience, 2017, 52(12): 1676-1679. DOI:10.21273/HORTSCI12410-17 |

| [15] |

钟彩虹, 张鹏, 姜正旺, 等. 中华猕猴桃和毛花猕猴桃果实碳水化合物及维生素C的动态变化研究. 植物科学学报, 2011, 29(3): 370-376. |

| [16] |

韩飞, 陈美艳, 李昆同, 等. 不同产地"金圆"猕猴桃低温贮藏下的生理指标及贮藏性变化. 植物科学学报, 2018, 36(3): 381-392. |

| [17] |

黄文俊, 刘小莉, 张琦, 等. 黄肉红心猕猴桃"东红"果实在不同贮藏方式下的生理和品质变化研究. 植物科学学报, 2019, 37(3): 382-388. |

| [18] |

陈美艳, 张鹏, 赵婷婷, 等. 猕猴桃品种"金桃"采收指标与果实软熟品质相关性研究. 植物科学学报, 2019, 37(5): 621-627. |

| [19] |

高小宁, 赵志博, 黄其玲, 等. 猕猴桃细菌性溃疡病研究进展. 果树学报, 2012, 29(2): 262-268. |

| [20] |

McCann H C, Li L, Liu Y F, et al. Origin and evolution of the kiwifruit canker pandemic. Genome Biology and Evolution, 2017, 9: 932-944. DOI:10.1093/gbe/evx055 |

| [21] |

李黎, 钟彩虹, 潘慧, 等.一种猕猴桃花粉的溃疡病快速检测方法: 中国, 201911290716.9. 2020-03-24.

|

| [22] |

李黎, 钟彩虹, 潘慧, 等.一种用于猕猴桃溃疡病的防控药剂及其方法: 中国, 202010052750.9. 2020-05-29.

|

| [23] |

李黎, 钟彩虹, 李大卫, 等. 中国猕猴桃细菌性溃疡病最新研究进展及展望. 华中农业大学学报, 2013, 5(32): 124-133. |

| [24] |

钟彩虹, 李黎, 潘慧, 等. 猕猴桃细菌性溃疡病的发生规律及综合防治技术. 中国果树, 2020, (1): 9-13, 18. |

| [25] |

李黎, 陈美艳, 张鹏, 等. 猕猴桃软腐病的病原菌鉴定. 植物保护学报, 2016, 43(3): 527-528. |

| [26] |

Li L, Pan H, Chen M Y, et al. Isolation and identification of pathogenic fungi causing post-harvest fruit rot of kiwifruit (Actinidia chinensis) in China. Journal of Phytopathology, 2017, 11-12: 782-790. |

| [27] |

李黎, 潘慧, 陈美艳, 等. 中国猕猴桃果实软腐病菌的分离鉴定及抗性种质资源筛选//第八届猕猴桃研究进展. 北京: 科学出版社, 2018: 249-258.

|

| [28] |

李黎, 潘慧, 邓蕾, 等. 猕猴桃软腐病菌的侵染时间研究//第九届猕猴桃研究进展. 北京: 科学出版社, 2019: 260-264.

|

| [29] |

Li L, Pan H, Chen M Y, et al. First report of anthracnose caused by Colletotrichum gloeosporioides on kiwifruit (Actinidia chinensis) in China. Plant Disease, 2017, 12: 2151. |

| [30] |

Pan H, Chen M Y, Deng L, et al. First Report of Didymella glomerata Causing Black Spot Disease of Kiwifruit in China. Plant Disease, 2018, 12: 2654. |

| [31] |

Li L, Pan H, Deng L, et al. First Report of Alternaria tenuissima Causing Brown Spot Disease of Kiwifruit Foliage in China. Plant Disease, 2019, 3: 582. |

| [32] |

潘慧, 胡秋舲, 张胜菊, 等. 六盘水市猕猴桃周年主要病害调查及病原鉴定. 植物保护, 2018, 44(4): 125-131. |

| [33] |

潘慧, 邓蕾, 陈美艳, 等. 云南屏边县猕猴桃病害病原鉴定//第九届猕猴桃研究进展. 北京: 科学出版社, 2019: 281-289.

|

| [34] |

潘慧, 邓蕾, 陈美艳, 等. 浙江省泰顺县猕猴桃周年病害调查及病原菌鉴定. 江苏农业科学, 2019, 47(14): 104-111. |

| [35] |

中国科学院武汉植物园, 六盘水市农业委员会, 六盘水市市场监督管理局, 等. 猕猴桃生产技术标准体系. 贵阳: 贵州科技出版社, 2018.

|

| [36] |

Belrose Inc. World Kiwifruit Review (2000 edition). Pullman: Belrose Inc, 2001.

|

| [37] |

韩永滨, 王竑晟, 段瑞, 等. 中国科学院科技扶贫创新举措及成效. 中国科学院院刊, 2019, 34(10): 1176-1185. |