2. 中国科学院地球化学研究所 贵阳 550081;

3. 西南林业大学-中国科学院昆明植物研究所联合应用真菌研究所 昆明 650224

2. Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China;

3. SWFU-KIB CAS Joint Institute for Applied Mycology, Kunming 650224, China

食用菌具有低热量、低脂肪、高氨基酸等特点,是国际上公认的健康食品。由于食用菌产业具有“周期短、效益好、环境友好、涉农面广”等优势,可将农牧业废弃物清洁转化、破坏立地生态修复与食用菌产业发展有机结合,以推动物流、加工、餐饮与旅游等产业的发展,从而带动山区百姓脱贫致富和提升当地的生态环境。因此,食用菌产业可在精准扶贫与生态文明建设中发挥重要作用[1, 2]。

自20世纪80年代实施科技扶贫工作以来,经过30多年的不断探索与总结,中国科学院(简称“中科院”)系统地实施了“易地搬迁扶贫”“股份制扶贫”和“技术引进扶贫”等发展模式,为科技扶贫促进县域经济发展开辟了新途径,作出了突出贡献[3]。中科院“四类机构”改革以来,在中科院科技促进发展局和中科院昆明分院(以下简称“昆明分院”)的统一部署和领导下,中科院昆明植物研究所(以下简称“昆明植物所”)将“典型区域特色生物产业与民生改善”作为特色研究所重点推进的服务项目之一;针对云贵食用菌产业及其在精准扶贫中存在的问题,结合自身研发基础和优势,创新食用菌发展模式,开展珍稀食用菌复合生态栽培与名贵野生食用菌耦合生态培育,助推云贵精准扶贫与生态提升。

1 云贵食用菌产业扶贫现状与存在的问题食用菌产业以其生产周期短、市场效益好和生态循环等优点,成为精准产业扶贫的新抓手。全国多数省(自治区、直辖市)、部分地(市)和众多的县(县级市、区)及乡(镇),都制定了与食用菌产业相关的引导和扶持政策。据统计,在全国592个国家级扶贫开发重点县中,把食用菌作为主导产业的有426个,占比达到72%。其中,有的主产县食用菌收入占农户年总收入的40%以上,成为各地扶贫开发和乡村振兴的“新亮点” [4]。2017年,贵州省将食用菌列为七大扶贫产业攻坚战和五大优势产业的首位,是全国对食用菌产业投入最大的省之一,3年内财政投入资金50亿元,带动建档立卡户50万人脱贫[5, 6]。然而,食用菌种植属于劳动密集型和技术密集型产业,需要在生产的各个环节紧密配合,且在规划设计、设施设备、菌种生产、出菇管理、储藏运输等方面都有相对较高要求。目前,云贵食用菌产业扶贫中还存在一些显著的问题与困难。

1.1 自然资源与条件优越,但产业综合产值低,资源开发与持续利用矛盾突出云贵山区气候与植被类型多样,温湿条件优越,为各类食用菌的生长提供了适宜的条件。据最新报道,云南有大型真菌2 750余种,其中野生食用菌有600余种,其中在云南各地被广为采售的有320余种,是名副其实的“野生食用菌王国” [6]。依托丰富的野生食用菌资源,云贵两省在竹荪(Phallus spp.)、羊肚菌(Morchella spp.)、暗褐网柄牛肝菌(Phlebopus portentosus)等的驯化利用方面取得了令人瞩目的成绩[6, 7];但在食用菌产业化发展方面,与河南、山东、福建等食用菌大省相比仍然存在着不小的差距。其中,云南的食用菌产业70%产值来自野生食用菌,以采售原材料为主,市场经营秩序混乱、行业标准缺乏、资源开发与持续利用矛盾突出[8]。

1.2 产业发展速度快,民生效应显著,但产业结构亟待调整云南是全国唯一以野生食用菌为主体的食用菌产业大省。据初步统计,云南从事食用菌生产、加工和销售的企业(含农民专业合作社)有2 000家左右,每年参与食用菌采集、加工、经营等工作的人员超过500万;食用菌是社区发展与农户生计的重要来源[7]。然而,云南人工栽培食用菌在全省食用菌产业中的占比不到30%,远落后于福建、山东等老牌食用菌强省;利用多样的气候条件,发展全季节腐生型食用菌栽培在云南具有较大的潜力。

近年来,贵州食用菌产业投入与发展迅猛,并逐步形成了红托竹荪(P. rubrovolvatus)、冬荪(P. dongsun)、茯苓(Macrohyporia cocos)等地方品牌与特色种类,在精准扶贫方面发挥了重要作用[6, 9]。但是,贵州食用菌主产品种与结构过于单一,多为香菇(Lentinula edodes)、木耳(Auricularia spp.)和竹荪等木腐菌,用于木腐菌生产的阔叶木材砍伐对周边植被与生态构成了一定的威胁,而草腐菌发展不足,野生食用菌(以共生型食用菌为主)不成规模,产业结构亟待调整。

1.3 缺乏科技支撑与发展规划,品牌效益不足,产业发展得不到支撑与保障目前,云贵食用菌及其配套产业仍然存在着缺乏长期科学规划、科技支撑不足、少龙头企业与自主品牌等问题。①在新品种选育、珍稀食用菌栽培、菌根型食用菌培育、采后保鲜贮藏与产品加工等方面缺乏针对性的研发与布局。②在精准扶贫过程中,存在着现有条件与任务目标不够匹配,政府部门、企业(合作社)、农户联动机制有待优化提升,以及规模过快扩张引发企业经营困难等问题。③食用菌保鲜加工技术落后,产品系列单一、附加值低、产业规模小,无法对农牧业、物流、加工、餐饮等产业形成带动效应[6, 8, 10]。

2 食用菌复合生态栽培(培育)与精准扶贫本文对近年来昆明植物所在云贵开展的科技扶贫工作中食用菌领域取得的成效进行回顾,总结成功经验,探索新形势下“绿水青山就是金山银山”的实现路径,继续推进乡村振兴战略与生态文明建设的实施。

2.1 示范推广食用菌复合生态栽培,助力服务云贵山区精准扶贫发挥云贵山地气候与资源优势,结合当地主要农业模式和自然条件,在田间和林中进行珍稀腐生型食用菌的生态栽培,生产出的食用菌接近于自然生长的状态。该栽培方式量体裁衣、就地取材,选择低成本、易管理和高产值的种类,如大球盖菇(Stropharia rugosoannulata)、竹荪、羊肚菌等,在适宜的区域进行示范推广。同时,出菇后残留在土壤中的基质,可显著改良、提升土壤结构与肥力,在减少农药、化肥使用量的同时提高作物产量与品质,发挥食用菌产业高值高效、环境友好等优势[11]。

昆明植物所通过农业的轮作、套作与间作,研发完善、示范推广了食用菌-农田(水稻、玉米、蔬菜)轮作、食用菌-经果林(果树、茶树、核桃林)套作、食用菌-天然林(针叶林、阔叶林、针阔混交林)间作等模式(图 1)。其中,果树-大球盖菇套作,每亩可采收大球盖菇1 500—2 000千克(鲜品),为种植户额外增收4 000—5 000元。在大棚内,通过羊肚菌与蔬菜等农作物轮作,创新性地实现了四季高效栽培,单季每亩纯收入达8 000元以上[12]。通过“公司+基地+农户”的模式,每5亩大球盖菇种植面积,可稳定用工2人,临时用工2人,带动用工1人,相当于解决当地一个家庭(5个劳动力)的脱贫致富问题,从而在解决老人、妇女和儿童等农村留守人员的就业方面发挥了积极作用。

|

| 图 1 珍稀食用菌复合生态栽培 |

中科院及昆明分院以对口扶贫县——贵州水城县和云南澜沧县为试点[13],开展食用菌复合生态栽培的示范推广工作。目前,已在云南省怒江州、保山市、丽江市、大理州、楚雄州、昆明市、曲靖市、昭通市、红河州、普洱市等地,以及贵州省六盘水市、黔东南州和贵阳市等地进行了示范推广;技术辐射带动四川、陕西、甘肃、新疆、山东、黑龙江、内蒙古等省份。2015年至今,已累计示范推广面积2万余亩,总产值超过2.5亿元,为企业和农户增收7 000余万元,带动近3 000户农户脱贫,培训6 000余人次,带动就业3万余人次。成果的示范推广取得了良好的经济效益和社会效益。

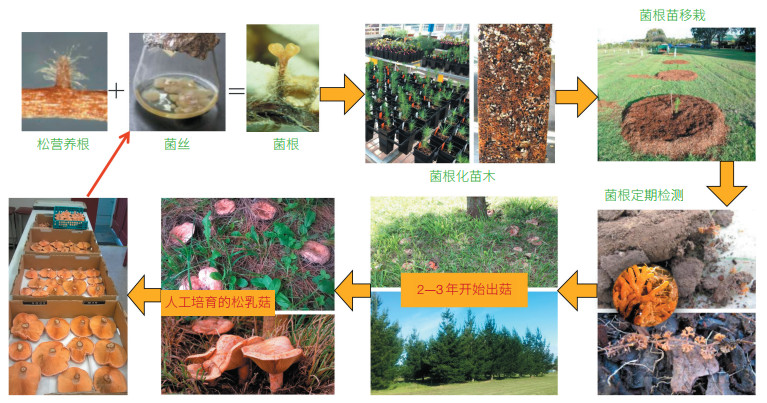

2.2 培育名贵野生食用菌,创新示范生态治理与林业可持续发展模式许多名贵野生食用菌(菌根菌)与树木(如松树、栎树)为互惠共生关系:菌根菌能显著促进树木的生长,提高其抗逆性(如抗干旱、耐贫瘠等);树木则为野生菌的生长提供所需碳水化合物。昆明植物所利用该共生关系,因地制宜,选取相应的共生树木和名贵野生食用菌种类(如松露、乳菇等),在野外通过菌根化苗木种植和粗放管理,来实现该类食用菌的耦合生态培育,产出的食用菌与野生的无异。该模式结合植树造林,一次性种植菌根化苗木,3—5年苗木初长成时,树下即开始产出野生食用菌,此后可连续收获20—30年[14];该模式对土壤条件要求低,是退化生境(如石漠化、采石区、退耕还林地等)植树造林和生态修复中不可多得的可持续发展模式(图 2)。

|

| 图 2 名贵野生食用菌人工培育流程——以松乳菇+辐射松为例 |

近年来,昆明植物所针对名贵野生食用菌生态培育,集中进行了菌种(菌株)引种选育、植物根系定向调控、大规模菌根化育苗和种植园管理等关键技术的创新、集成与示范。目前,已成功突破了7种松露——法国黑孢块菌(Tuber melanosporum)、波氏块菌(T. borchi)、印度块菌(T. indicum)、中国夏块菌(T. sinoaestivum)、攀枝花块菌(T. panzhihuanense)、假喜马拉雅块菌(T. pseudohimalayense)、梨园块菌(T. liyuanum)和4种乳菇——松乳菇(Lactarius deliciosus)、红汁乳菇(L. hatsudake)、橙黄乳菇(L. akahatsu)、靓丽乳菇(L.vividus)的菌根快速合成和菌根苗规模化生产等关键技术[15, 16]。

目前,该模式正通过“政府+科研平台+公司(合作社)”的模式进行试验示范,已在云南省(怒江州、保山市、玉溪市、昭通市、大理州、昆明市等)、贵州省(六盘水市、黔东南州、安顺市、贵阳市等)建立示范种植园16个;同时,还在四川、广西、湖北、湖南、甘肃、新疆、山东和北京等省份建立种植园10个,总面积520余亩。其中,在贵州省将该技术应用到石漠化治理中,在国际上首次实现了中华松露3年出菇和此后连续产出的目标,为产业的进一步培育发展奠定了基础;同时,该模式可以有效促进植被恢复,减缓地表水土流失,实现生态保护与经济效益双丰收,是一种适宜在喀斯特地区、岱崮地貌等贫困山区发展的新路径。

3 加强食用菌产业的平台与人才队伍建设昆明植物所积极推动食用菌创新平台与人才队伍建设。2019年,在云南省科技厅的支持下,筹建应用基础研究平台——云南省真菌多样性与绿色发展重点实验室;并与西南林业大学共建应用技术研究平台——应用真菌研究所。2020年,在贵州省科技厅支持下,筹建开发利用平台——贵州省食用菌产业技术研究院。启动收集保藏平台——中国西南野生生物种质资源库-大型真菌库建设。同时,根据中科院扶贫工作部署,与贵州水城县共建了食用菌实训基地、中试基地和专家工作站等企业平台,为食用菌产业扶贫提供平台与技术保障。

近5年来,在国家外国专家局引才引智项目、中科院国际人才计划(PIFI)项目和云南省高端外国专家项目等支持下,昆明植物所与新西兰、澳大利亚、法国、墨西哥和西班牙等国家的知名同行专家开展长期合作与人员交流,培养、引进了一批青年科技人才。通过对外国际合作与交流、对内“传帮带”培养,组建了一支在国际外生菌根研究领域具有较高影响力的中青年研究队伍,逐步支撑我国在野生食用菌可持续发展中的科技需求,助力云贵精准扶贫与生态提升。

4 云贵地区食用菌产业扶贫与发展下一步计划昆明植物所将面向国家及地方在乡村振兴与生态文明建设方面的要求,以中科院在云南昭通市和贵州水城县的挂钩扶贫点为抓手,与地方政府和龙头企业密切配合,加强食用菌种质资源的收集保藏与驯化利用;优化完善食用菌生态培育(栽培)体系,促进农林牧业可持续发展;推动食用菌健康产品开发,探索旅游与乡村发展新模式。同时,加强与地方科研院所、高校的合作,建设技术人才培养与培训体系,服务产业技术示范推广。

(1)加强种质资源收集保藏与驯化利用。依托建设中的中国西南野生生物种质资源库-大型真菌库,对我国大型真菌资源进行系统地调查评价与收集保藏,对较具生态与经济价值的食用菌进行优先收集与驯化利用,构建中国常见食用菌精准鉴别分子指纹体系,从而为云贵食用菌产业提供种质保障。

(2)优化完善食用菌生态培育(栽培)体系。根据云贵在石漠化生态修复、长江中上游绿色屏障建设和农林牧业发展方面的科技需求,不断优化完善现有的食用菌生态培育(栽培)体系,示范推广以“药用菌-松树-共生菌”为代表的林业可持续发展模式、以“共生菌-生态林”为代表的石漠化治理产业化模式和以“草业-畜牧-草腐菌”为代表的草牧业循环发展模式。

(3)开发健康产品,探索旅游与乡村发展新模式。发挥植物化学与西部植物资源持续利用国家重点实验室的平台优势,进行食用菌功能功效成分分析,并在此基础上进行膳食补充剂、健康产品与生物医药等的开发。借鉴国际食用菌旅游(如欧洲松露旅游)与社区发展的经验,科技支撑地方政府:①整合各地已有的食用菌“文化节”,发展以食用菌采摘、美食、康生为主题的旅游小镇、特色街区和农庄等,传播“一荤一素一菇”膳食健康新理念,推动消费升级;②依托规划中的国家植物博物馆-大型真菌博物馆,整合昆明的野生食用菌贸易市场,打造以科研、科普和贸易于一体的“国际野生食用菌中心”,整体提升野生食用菌的国际影响力与产业链水平。

| [1] |

鲁非. 食用菌产业助力精准扶贫. 农经, 2019, (7): 92-95. |

| [2] |

杨军. 基于钻石模型的食用菌产业扶贫潜力分析与思考. 中国农业资源与区划, 2019, 40(4): 34-39. |

| [3] |

韩永滨, 王竑晟, 段瑞, 等. 中国科学院科技扶贫创新举措及成效. 中国科学院院刊, 2019, 34(10): 1176-1185. |

| [4] |

王相华, 黄日保, 陈华, 等. 食用菌产业精准扶贫的可行性探讨——以广西柳州市为例. 广西农学报, 2016, 31(4): 74-75. |

| [5] |

贵州省人民政府办公厅. 贵州省发展食用菌产业助推脱贫攻坚三年行动方案(2017-2019年). 贵阳: 贵州省人民政府, 2017.

|

| [6] |

李艳花. 乡村振兴背景下贵州食用菌精准扶贫产业的现状与路径创新. 中国食用菌, 2020, 39(2): 210-212. |

| [7] |

Perez M J, Alexis G L, Flores A R, et al. Mushrooms, Humans and Nature in a Changing World. Cham: Springer International Publishing, 2020.

|

| [8] |

孙达锋, 邰丽梅. 云南省"绿色食品牌"食用菌产业2019年度发展报告. 昆明: 云南省省食用菌产业工作组, 2020.

|

| [9] |

Li T, Li T H, Deng W Q, et al. Phallus dongsun and P. lutescens, two new species of Phallaceae (Basidiomycota) from China. Phytotaxa, 2020, 443(1): 19-37. DOI:10.11646/phytotaxa.443.1.3 |

| [10] |

耿立, 张应香, 龚凤萍, 等. 食用菌企业参与产业扶贫中的经营困境形成及化解. 食药用菌, 2020, 28(3): 152-156. |

| [11] |

Gong S, Chen C, Zhu J X. Effects of wine-cap Stropharia cultivation on soil nutrients and bacterial communities in forestlands of northern China. Peer J, 2018, (6): e5741. |

| [12] |

赵琪. 羊肚菌种植需理性. 致富天地, 2018, (6): 26-27. |

| [13] |

夏勇, 田弋夫, 余德顺, 等. 科技助推"三变"改革建立科技扶贫畅销机制——中国科学院贵州省水城县定点科技扶贫实践与探讨. 中国科学院院刊, 2018, 33(12): 1374-1380. |

| [14] |

Alexis G L, Nicholas C, Ruth C B. Lactarius deliciosus and Pinus radiate in New Zealand:towards the development of innovative gourmet mushroom orchards. Mycorrhiza, 2014, 24(7): 511-523. DOI:10.1007/s00572-014-0570-y |

| [15] |

Wang R, Alexis G L, Ruth B, et al. The European delicacy Tuber melanosporum forms mycorrhizae with some indigenous Chinese Quercus species and promotes growth of the oak seedlings. Mycorrhiza, 2019, 29(6): 649-661. DOI:10.1007/s00572-019-00925-y |

| [16] |

Wang R, Alexis G L, Huang L L, et al. Mycorrhizal syntheses between Lactarius spp. section Deliciosi and Pinus spp. and effects of grazing insects in Yunnan, China. Canadian Journal of Forest Research, 2019, 49(6): 616-627. DOI:10.1139/cjfr-2018-0198 |