2. 中国科学院 科技促进发展局 北京 100864

2. Bureau of Science and Technology for Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100864, China

我国东北黑土分布区是全球四大黑土集中分布区之一,包括黑龙江省、吉林省、辽宁省和内蒙古自治区东部三市一盟(赤峰市、通辽市、呼伦贝尔市、兴安盟)。东北黑土分布区面积16.35亿亩,耕地面积5.37亿亩,其中典型黑土区耕地面积约2.78亿亩,是我国最重要的粮食生产基地和商品粮输出基地。东北黑土区过去5年的年粮食平均产量占全国的1/4,优势作物玉米、水稻、大豆产量分别占全国的41%、19%、56%,商品粮占全国的1/4,粮食调出量占全国的1/3,全国排名前10位产粮县均在该区内①。因此,东北黑土区被誉为我国粮食安全“稳压器”和“压舱石”。然而,长期的不合理耕作和高强度利用导致黑土面临着“量减质退”的窘境,东北黑土区正由“生态功能区”逐渐向“生态脆弱区”演变,这严重威胁国家粮食安全和区域生态安全。

① 数据来源于《中国统计年鉴》和《东北黑土地保护规划纲要(2017—2030年)》。

2020年7月22日,习近平总书记在吉林考察时指出:一定要采取有效措施切实把黑土地这个“耕地中的大熊猫”保护好、利用好,使之永远造福人民。之后,习近平总书记在多次重要会议中指出“实施国家黑土地保护工程”“要把黑土地保护作为一件大事来抓,把黑土地用好养好”。黑土地保护成为保障国家粮食安全的重要国家战略。

中国科学院积极落实习近平总书记有关黑土地保护的指示,勇于承担历史重任,心系“国家事”、肩扛“国家责”,于2020年12月即拟定了实施“黑土粮仓”科技会战和保护黑土地的重要战略决策。中国科学院院长、党组书记侯建国,副院长、党组成员张涛等领导先后多次调研指导“黑土粮仓”科技会战相关工作;中国科学院与吉林省、黑龙江省、辽宁省分别签署战略合作协议,共同落实推进“黑土粮仓”科技会战工作。

中国科学院“黑土地保护与利用科技创新工程(黑土粮仓)”战略性先导科技专项(A类)(以下简称“‘黑土粮仓’先导专项”)的谋划与启动实施,是“黑土粮仓”科技会战的关键环节与核心抓手。2021年上半年,在中国科学院科技促进发展局的组织下,中国科学院东北地理与农业生态研究所作为依托单位,联合中国科学院南京土壤研究所、地理科学与资源研究所、沈阳应用生态研究所、计算技术研究所、遗传与发育生物学研究所等院内外50余家单位,肩负起“黑土粮仓”科技会战的重要历史使命;通过多轮次的研讨、调研和咨询,形成了“黑土粮仓”先导专项的实施方案。

1 “黑土粮仓”先导专项的总体思路“黑土粮仓”先导专项深入贯彻落实习近平总书记关于黑土地保护与利用的系列重要指示精神,以“把黑土地用好养好”为目标,对接粮食安全、农业现代化、乡村振兴、东北振兴等国家战略,发挥中国科学院学科体系完备、具备组织农业攻关会战经验、在黑土监测利用保护领域有长期积累等方面的优势。瞄准“把黑土地用好养好”的重大理论需求和技术短板,开展“监测评估、机理揭示、技术研发、模式构建”四大领域的科学攻关。系统调查黑土地土壤资源现状,建立土壤资源清单;揭示黑土退化与阻控机理,突破黑土地健康保育与产能提升技术,建成黑土地资源环境监测与感知体系;研发智能农业关键技术和装备,构建智能化管控系统与决策支持平台;建立黑土地保护性利用长效机制,并开展适用不同区域类型的黑土地现代农业发展综合示范。

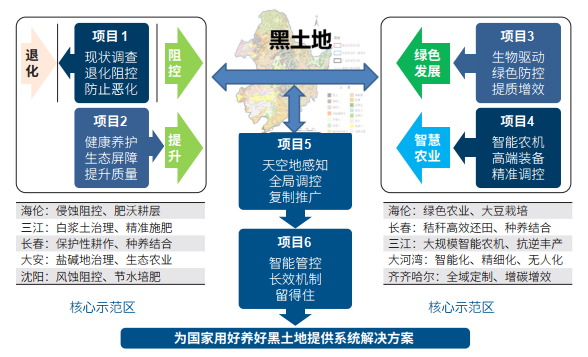

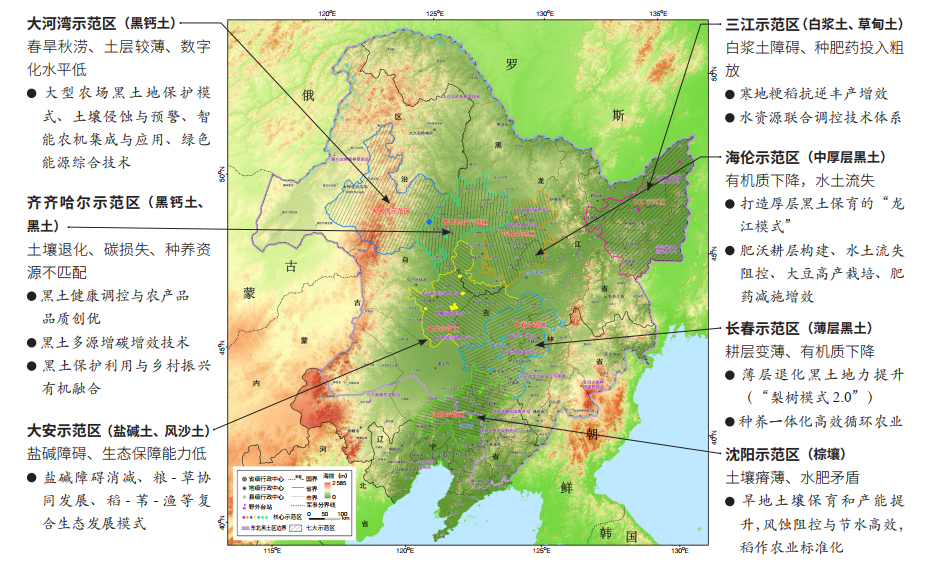

在实现黑土地保护的前提下保证粮食稳产与增产,“黑土粮仓”先导专项为科技支撑我国“黑土粮仓”建设提供长远战略服务,为国家提供支撑东北黑土地农业现代化发展的“中国科学院系统解决方案”;实现“打造建制化黑土地保护国家战略科技力量、形成不同黑土地类型全覆盖现代农业系统解决方案、实现黑土地保护与利用平衡”的重大创新目标。结合我国黑土地保护利用面临的任务,“黑土粮仓”先导专项按照“项目+示范区”相互支撑的组织模式,开展六大科技攻关任务(图 1)和七大示范区(图 2)建设。

|

| 图 1 中国科学院“黑土地保护与利用科技创新工程(黑土粮仓)”战略性先导科技专项(A类)研究任务设置 Figure 1 Special research task setting of Strategic Priority Research Program (Category A) "Science and Technology Innovation Project of Black Soil Conservation and Utilization (Black Soil Granary)" of Chinese Academy of Sciences |

|

| 图 2 中国科学院“黑土地保护与利用科技创新工程(黑土粮仓)”战略性先导科技专项(A类)七大示范区 Figure 2 Seven demonstration areas of Strategic Priority Research Program (Category A) "Science and Technology Innovation Project of Black Soil Conservation and Utilization (Black Soil Granary)" of Chinese Academy of Sciences |

(1)任务一:黑土地土壤退化过程与阻控关键技术。实现黑土地保护与利用首先应阻止黑土地的持续退化,“黑土粮仓”先导专项以此为切入点,从黑土退化的阻控问题入手设置攻关任务一,即黑土地土壤退化过程与阻控关键技术。该任务聚焦回答黑土地土壤“变薄、变瘦、变硬、变污”等退化速率与分布格局,阐明黑土地土壤退化过程与驱动机制,研发退化阻控关键技术与模式,为黑土地土壤退化阻控提供科学理论与系统解决方案。重点开展黑土地土壤退化诊断与评价体系、土壤复合侵蚀过程与阻控关键技术、土壤有机质衰减过程与提升关键技术、土壤压实和结构障碍形成过程与消减关键技术,以及土壤典型有机污染过程与削减关键技术等方面的研究[1-5]。

(2)任务二:黑土地健康和保育技术。在黑土地土壤退化得到遏制之后,更为关键是如何提升黑土地产能,并在产能提升的同时保持黑土地健康。由此,“黑土粮仓”先导专项设置了攻关任务二,即黑土地健康和保育技术。该任务针对黑土资源健康状况不清、土壤保育与产能协同技术需要提升、黑土区农业水土资源保障体系不够完善等问题,为黑土地土壤产能提升与健康保育提供理论和技术支撑。重点开展黑土地健康评价、生物健康的定向培育、水分和养分高效利用技术体系、黑土保育型栽培耕作和循环农业技术体系、水-湿地-粮食关联机制和协同安全保障等方面的研究[6, 7]。

(3)任务三:黑土地产能和质量提升的现代生物学技术。黑土地保护除了土壤的问题,还有一些长期制约黑土地农业绿色可持续发展的问题,如秸秆还田障碍、肥药过程施用等。由此,“黑土粮仓”先导专项针对性地设置了攻关任务三,即黑土地产能和质量提升的现代生物学技术。该任务针对黑土-植物-微生物互作的土壤有机质平衡、木质素纤维素生物合成与降解、土壤病害生物调控机制等重要科学问题,从生物自身出发,通过基因编辑、微生物组学、合成生物学等先进生物技术手段,研发黑土地产能和土壤质量提升的变革性、颠覆性生物技术,为黑土地“提质减肥、有机增效、防污减药、高产高效”提供科技支撑和可借鉴的示范样板。重点开展植物驱动的黑土地提质增效技术,微生物驱动的黑土地作物产能提升技术,多源农业废弃物综合利用和靶向堆肥技术,秸秆原位高效腐解还田技术,以及黑土地防污与病害高效防控生物技术等方面的研究[8, 9]。

(4)任务四:黑土地智能化农机关键技术研究和装备。东北地区是我国农业现代化水平最高的区域,未来农业现代化趋势是规模化、无人化、智能化,但目前我国自主研发的高端智能农机装备缺乏,影响了东北农业的现代化进程。由此,“黑土粮仓”先导专项设立了攻关任务四,即黑土地智能化农机关键技术研究和装备。该任务结合我国东北黑土地区域土地集约化程度高,对高端智能农机装备需求迫切的现状,开展满足黑土地保护性耕作的高端智能农机具关键技术攻关,并研制成套农机具装备产品,以打破国外农机企业垄断高端农机装备市场的局面。重点围绕基于清洁能源的超大马力动力总成技术、保护性作业机具核心耐磨部件的研制、黑土地广域天基定位技术、智能农机具精准控制系统设计、面向黑土地保护的智能农机成套装备创制等方面进行技术突破[10, 11]。

(5)任务五:黑土资源环境天-空-地一体监测与感知体系。在土壤、作物和机械方面问题研究的基础上,用好养好黑土地需要对黑土资源现状及其变化情况有深入了解,方能为黑土保护与利用提供有针对性的技术方案。由此,专项设置了攻关任务五,即黑土资源环境天-空-地一体监测与感知体系。该任务旨在构建天-空-地一体的黑土资源环境实时监测与感知体系,提供持续、稳定的黑土地土壤、水、植被覆盖及生长信息,为中国黑土地资源清查、合理开发、保护实现黑土地土壤理化参数、农作物生理参数、农作物蒸散发与水分利用效率反演技术创新,提供多个维度的中国黑土地基础数据。重点通过高光谱遥感和近地表主被动无损土壤监测系统,定量揭示黑土地区域土壤健康状态、能量分布和生物光谱等信息,掌握黑土地利用现状及其空间的变异状况,促进农业可持续发展。

(6)任务六:用好养好黑土地的智能化管控系统与长效机制。黑土保护与利用是长期战略,需要将“黑土粮仓”科技会战的成果留在东北黑土地上,持续推动黑土地农业的可持续发展。由此,专项设置了攻关任务六,即用好养好黑土地的智能化管控系统与长效机制。该任务瞄准黑土退化与利用时空信息不全、因地制宜的黑土保护与利用全域定制方案缺失、区域性智能管控水平亟待提升等关键科学问题,建立用好养好黑土地智能化管控系统,从而提升黑土地保护与利用数字化管理水平,为黑土区提供全域定制系统性解决方案。重点开展黑土地监测与全要素信息一张图,黑土地粮食安全模拟与预警,黑土地保护长效机制,黑土地智能化管控与决策支持系统等方面的研究[12, 13]。

3 “黑土粮仓”先导专项的七大示范区技术研发成果需要落地,需要深入黑土地农田一线开展示范应用,进而推广开来才能真正起到黑土地保护与利用的实效。由此,“黑土粮仓”先导专项针对不同黑土区的典型问题设置的七大示范区(图 2),瞄准不同示范区的黑土问题,引导各攻关任务开展针对性的技术研发,并承接现有的黑土农业技术,在技术集成和优化的基础上,形成适合各示范区的技术模式并开展示范推广。同时,“黑土粮仓”先导专项以各示范区为依托,与各地方部门和企业等单位深度合作,真正将中国科学院的技术推广开来。

(1)海伦示范区:厚层黑土保育与产能提效。针对东北黑土区松嫩平原中北部黑土层“变薄、变瘦、变硬”等制约粮食生产能力提升的瓶颈问题,重点集成示范厚层黑土肥沃耕层构建与保育模式、黑土侵蚀阻控与高效生产模式、黑土快速培肥与肥药减量增效模式、优质大豆高产高效栽培模式,并开展海伦示范区多要素立体监测与模式应用评价。

(2)长春示范区:薄层退化黑土保育与粮食产能提升。围绕薄层退化黑土区农田土壤耕层变薄、有机质含量下降、区域生态功能退化、农业生产管理粗放且规模化程度低、种养分离、农业产能低、废弃物(如秸秆、畜禽粪便)处理难导致的环境污染等问题,重点集成示范保护性耕作“梨树模式”、秸秆覆/ 混还田节肥增效模式、丘陵区水土生态修复与高效生态农业发展模式、种养一体化地力提升高效循环农业发展模式,并开展长春示范区多要素立体监测与模式应用评价。

(3)沈阳示范区:退化黑土地地力恢复与产能提升。东北黑土区南部光温资源较好,但因土壤退化和贫瘠,使得良好的光温资源无法有效发挥。另外,针对用养失调、水肥矛盾突出、季节性干旱频发等区域问题,重点集成示范旱地土壤保育与产能提升模式、风蚀阻控与节水高效农业模式、稻作农田土壤地力保持与提质增效模式,并开展沈阳示范区多要素立体监测与模式应用评价。

(4)三江示范区:水稻土和白浆土质量与产能提升。针对三江平原地下水季节性下降、农业水资源利用效率低、春季土壤温度低、土壤障碍严重、规模化与机械化水平高但种肥药投入粗放、智能化水平低、高时空分辨率农业基础数据匮乏等问题,集成示范农业水土资源优化配置与高效利用模式、白浆土旱田障碍消减与地力提升模式、寒地水田地力提升与抗逆丰产模式、规模农业黑土地保护与智慧农业融合发展模式,并开展三江示范区多要素立体监测与模式应用评价。

(5)大安示范区:盐碱地生态治理与高效利用。围绕东北西部黑土区边际土地生产力低下和生态保障能力退化问题,以盐碱化土壤改良技术为核心,针对盐碱障碍水田、旱田、草地和湿地,聚焦关键问题与重大需求导向,重点集成示范盐碱地以稻治碱改土增粮模式、盐碱旱田改良及其高效利用模式、盐碱草地生产力提升与生态屏障构建模式,以及“稻-苇-蟹/鱼- 菇”立体高效复合生态模式;并开展大安示范区多要素立体监测与模式应用评价。

(6)大河湾示范区:黑土地智能化农机关键技术集成与产业化应用。大河湾示范区处于大兴安岭余脉的坡岗地,区域地形复杂,水蚀严重。示范区依托国营农垦集团的规模化种植,具备开展先进技术模式验证示范的基础。通过大河湾区域的产业发展规划,将黑土地保护、生态环境保护、产业发展等融合,重点集成示范大河湾漫坡漫岗黑土侵蚀阻控模式、基于绿色能源的黑土种养循环模式、黑土地丘陵坡岗地无人化保护性耕作模式,并开展大河湾黑土地多要素立体监测与模式应用评价。

(7)齐齐哈尔示范区:黑土粮仓全域定制。针对齐齐哈尔市及嫩江中上游黑土区土壤退化和碳损失严重、种养资源不匹配、农业效益不高、区域发展缺乏系统解决方案等瓶颈问题,重点集成示范黑土健康调控与农产品品质创优模式、黑土地保育增效技术模式、黑土多源增碳增效技术模式、黑土地保护利用与乡村振兴有机融合模式,并开展黑土粮仓全域定制模式创建与示范应用。

4 “黑土粮仓”先导专项的创新(1)多学科集成创新。发挥中国科学院学科完整齐全的特点,集中优势科研力量重点突破黑土保护与利用长期面临的、亟待攻克的关键科学问题,包括揭示黑土地退化机制、阐明地力提升与健康保育机理、突破水热限制、研发微生物组学秸秆高效原位腐解技术等。

(2)技术模式创新。依据黑土地不同土壤类型、气候特点、障碍因子等区域特征,研发土壤退化阻控、土壤健康保育、耕作栽培、种养循环及水土资源调控等创新技术,完善构建“梨树模式”升级版、“龙江模式”、“三江模式”等不同区域的黑土地保护性利用系统集成方案;通过攻关任务和示范区相结合的立体交叉组织架构,形成研、保、育、用、推一体化的黑土保育技术体系,成果可真正实现“推得开、留得下”,从总体上解决黑土层“变薄”、土壤有机质含量下降“变瘦”、土壤板结和犁底层增厚“变硬”等问题。

(3)智能手段创新。依托东北地区现有的17个野外台站组成网络及7个示范区,建立天地空一体化监测及感知体系;加快智能农机的国产化进程,打造智能农业体系,实现黑土地实时监测及智能农机技术体系知识产权的自主化、国产化;建立黑土地大数据和人工智能设计管控决策系统,实现黑土地可持续利用。

(4)管理模式创新。采用院省联动、院部协作的组织创新模式,通过与东北四省(区)、相关部委签署战略合作协议、组建院省(部)“黑土粮仓”科技会战领导小组和工作办公室、设立前线指挥部、派驻科技副职等多种方式,切实将中国科学院的科技成果应用到黑土地上。定期发布《“东北黑土地”白皮书》,为用好养好黑土地提供理论、技术、政策建议等科技支撑,引导保护利用发展方向。

5 黑土地保护与利用的建议如何破解保护好和利用好之间的矛盾,或找到保护好和利用好之间的平衡点,确保黑土地可持续的生产粮食且土壤不再退化甚至得到改善,为国家粮食安全提供有力保障,是当前亟待解决的问题。但更加应该意识到,黑土地保护与利用的长期性。虽然“黑土粮仓”先导专项在实施过程中能够有效阻止黑土退化并提升粮食产量,但如何真正实现黑土地的长期可持续利用,仍需要从以下4个方面给予更多的关注。

(1)完善用好养好黑土地的技术成果转化保障机制。科学技术是解决黑土地保护与利用的主要出路,但目前各种农业技术种类繁多,保护方式政出多门,但黑土地的问题并没有真正解决。所以,必须要思考,如何建立切实有效的技术应用途径,打通技术从实验室到农田中的障碍;如何开展现有黑土地保护技术的效果评估,以识别有效的技术并将其迅速推广开来;如何通过激励性政策与强制性措施相结合,广泛调动农业产业链主体和社会各界的黑土地保护技术应用积极性;如何推动土地流转,建立新型经营主体,发挥规模经营的技术示范引领作用。这些不仅是解决黑土地面临的科学问题,也是今后的科技和农业共同融合发展的路径选择。

(2)创新综合不同区域的黑土地保护系统集成方案。针对黑土地种植制度、土壤类型特点及环境障碍因子,集成一批农机农艺配套、用地养地结合的综合技术模式,研发推广一批新技术、新产品、新装备,集成组装一批“用得上、可复制、能推广、留得下”的黑土地保护综合技术模式。继续完善推广“梨树模式”“龙江模式”,针对侵蚀沟修复、盐碱地治理、白浆土障碍层消减及水土资源优化调控等问题研发集成技术新模式。融合循环农业、生态农业、乡村振兴等产业发展,提出用好养好黑土地的系统解决方案。

(3)从流域尺度开展土壤侵蚀防控研究与治理。东北黑土区水土侵蚀问题突出,水土流失面积仍有3.24亿亩,其中坡耕地水土流失面积3 975万亩;此外,尚有22.22万条侵蚀沟亟待治理。建议从流域尺度加大黑土区水土侵蚀治理技术及发生机理研究;以流域为单元,系统开展水土流失动态监测和侵蚀沟治理,加快黑土区小流域治理和灌区建设,配套完善小型农田水利基础设施,优化农田防护林网配置格局。

(4)建立黑土地保护的长效机制。黑土地的退化经历了漫长的过程,其保护与恢复也必然是一个长期工程,需要建立黑土地保护的长效机制。要从国家层面加快推进黑土地保护立法工作,建立完善的保护政策和行之有效的体制机制以助力黑土地保护。建立黑土地保护效果的评价指标体系,包括黑土地耕作层厚度、黑土地有机质含量、粮食单产、耕地质量等级等指标,推动建立黑土地保护考评制度。探索试点将耕地地力等补贴发放与黑土耕地保护措施落实挂钩机制,实现从“包产到户”到“包质到户”的转变。黑土地保护的核心技术之一就是黑土的少免耕及秸秆还田,增加土壤有机碳含量;建议针对黑土区实施的绿色低碳技术与模式,建立以绿色生态低碳为导向的补贴制度,为我国的碳中和、碳达峰目标实现开展体制机制的探讨。

| [1] |

孟凯. 关于黑土的退化问题. 土壤, 1992, 24(2): 108-111. |

| [2] |

刘宝元, 张甘霖, 谢云, 等. 东北黑土区和东北典型黑土区的范围与划界. 科学通报, 2021, 66(1): 96-106. |

| [3] |

韩晓增, 李娜. 中国东北黑土地研究进展与展望. 地理科学, 2018, 38(7): 1032-1041. |

| [4] |

Lal R. Soil degradation by erosion. Land Degradation & Development, 2001, 12(6): 519-539. |

| [5] |

张兴义, 张少良, 刘爽, 等. 严重侵蚀退化黑土农田地力快速提升技术研究. 水土保持研究, 2010, 17(4): 1-5. |

| [6] |

朱永官, 彭静静, 韦中, 等. 土壤微生物组与土壤健康. 中国科学: 生命科学, 2021, 51(1): 1-11. |

| [7] |

高焕文, 李问盈, 李洪文. 中国特色保护性耕作技术. 农业工程学报, 2003, 19(3): 1-4. |

| [8] |

Backer R, Rokem S, Ilangumaran G, et al. Plant growth-promoting rhizobacteria: Context, mechanisms of action, and roadmap to commercialization of biostimulants for sustainable agriculture. Frontiers in Plant Science, 2018, 9: 1473. |

| [9] |

Singh M, Singh D, Gupta A, et al. Plant growth promoting rhizobacteria//PGPR Amelioration in Sustainable Agriculture. Amsterdam: Elsevier, 2019, 41-66. |

| [10] |

郑文钟. 国外智能化农机装备简介. 新农村, 2016, (2): 34-35. |

| [11] |

孙凝晖, 张玉成, 石晶林. 构建我国第三代农机的创新体系. 中国科学院院刊, 2020, 35(2): 154-165. |

| [12] |

刘纪远, 匡文慧, 张增祥, 等. 20世纪80年代末以来中国土地利用变化的基本特征与空间格局. 地理学报, 2014, 69(1): 3-14. |

| [13] |

Dong J, Xiao X, Menarguez M A, et al. Mapping paddy rice planting area in northeastern Asia with Landsat 8 images, phenology-based algorithm and Google Earth Engine. Remote Sensing of Environment, 2016, 185: 142-154. |